Биотестирование животных Кыргызстана

Автор: Быковченко Юрий Григорьевич, Салыков Руслан Салыкович, Халмурзаев Абдирашит Назирбекович, Сатыбалдиев Б.С.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 10 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной работе рассмотрены породы крупного рогатого скота, овец, лошадей и коз, разводимые в Кыргызстане. Цель работы - проведение исследования гематологических и биохимических показателей крови у 90 голов крупного рогатого скота, 120 лошадей, 96 овец, 30 коз. Авторами проведена оптимизация и корректировка с физиологическими нормативами гематологических и биохимических показателей крови у вышеперечисленных животных, являющихся генетическими ресурсами в Кыргызстане. Анализируемые компоненты крови принимают участие в дыхательной функции, гуморальном иммунитете, белковом, липидном, углеводном и минеральном обмене в организме, контролируются наследственностью и взаимодействуют с факторами среды. Предложены оптимальные параметры гематологических и биохимических ингредиентов крови при отборе племенных животных в банки генетических ресурсов. Показана химическая структура белков, углеводов и липидов и доля влияния генетического фактора на изменчивость физиологического гомеостаза у пород и видов сельскохозяйственных животных Кыргызстана. Результаты исследований могут быть использованы в селекции и разведении исследованных пород сельскохозяйственных животных в Кыргызстане. В исследовании применены гематологические, биохимические, математические методы и исследовательская аппаратура отечественного и импортного производства.

Породы животных, сельскохозяйственные животные, гематология, биохимия, генетические ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/14125940

IDR: 14125940 | УДК: 636.2.033: | DOI: 10.33619/2414-2948/83/12

Текст научной статьи Биотестирование животных Кыргызстана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Биоаттестацию генетических ресурсов сельскохозяйственных животных (ГРЖ) как инструмента оценки их функционального состояния и необходимости создании надежных банков ГРЖ, инициировало ФАО ООН в «Глобальном плане действий по сохранению ГРЖ для продовольственной безопасности» (3.7.09.2007). Сегодня этот план реализуется во многих странах мира [1, 2]. В Кыргызстане нами проведена биоаттестация 3 пород крупного рогатого скота, 8 пород овец, 3 пород лошадей и коз. Изучена доля влияния генетического фактора на изменчивость 4 гематологических и 12 биохимических показателей крови. Показано соответствие и несоответствие биохимических показателей крови физиологическим нормам для каждого вида сельскохозяйственных животных. В текущем году все это предстоит систематизировать и определить желательные для экологии горного региона нормативы отбора ГРЖ по физиологическим признакам для банков генетических ресурсов, которые будут востребованы для широкого использования в практике разведения, сохранения и дальнейшего совершенствования пород и видов сельскохозяйственных животных.

Материал и методы исследования

В качестве материала исследования послужили результаты биоаттестации 90 голов клинически здоровых крупного рогатого скота (3 породы) разного направления продуктивности, 96 голов овец (8 пород), 121 голова лошадей (4 породы) и 30 голов коз (3 породы), отобранных в благополучных крестьянских и фермерских хозяйствах Кыргызстана, так же с разным направлением продуктивности. Методы исследования — общепринятые методы отечественных и зарубежных авторов с использованием вариационной статистики, физиологического и биохимического анализов [3, 4].

Исследованные породы скота сформированы в соответствующие группы по направлению их продуктивности с анализом средних арифметических показателей, а также с учетом показателей (наиболее часто встречающее значение в интервале данных), медианы (середина численного ряда или интервала), максимальных и минимальных параметров развития биохимических ингредиентов крови и их соответствия физиологическим нормативам. Средние показатели развития гематологических и биохимических признаков по видам сельскохозяйственных животных так же унифицированы с физиологическими нормативами путем математического анализа.

Результаты и обсуждение

Как известно, отбор животных в банки генетических ресурсов сельскохозяйственных животных in situ и in vitro долгие годы проводился в бывшем Союзе и Кыргызстане по происхождению, фенотипу и экстерьеру. Затем он строился по генотипу с проверкой животных по потомству и с использованием различных индексов. После 60-х годов 20 столетия с развитием иммунной и биохимической генетики в банке ГРЖ стали отбирать производителей и ценных маток с учетом достоверности происхождения по генам, групп крови и полиморфным белком крови, что значительно повысило эффект крупномасштабной селекции. На тот период в стране было организовано около 80 научных лабораторий иммуногенетики. На разных породах и видах сельскохозяйственных животных в странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане были выявлены так называемые генетические маркеры выдающихся по продуктивным и племенным качествам животные, которые рекомендовались для разведения в своих регионах. Между тем на надежность и перспективу использования в разведении животных маркеров групп крови, белков и ферментов крови в отборе по продуктивности, плодовитости и другим признакам у ученых, в тот период, существовали разные взгляды. Поскольку эти маркерные гены кодировали конкретные полиморфные признаки, которые, казалось бы, и не имели прямого отношения к продуктивности животных. Однако их возможные связи с продуктивностью животных в генотипе интерпретировались за счет плейотропного действия генов, их внутрихромосомного сцепления, гетерозисного механизма, пульсирующего дрейфа генов и некоторых других.

Тем не менее, уже тогда в 70-80 гг. прошлого столетия были заложены основы так называемой «геномной селекции», термин которой (GS) был предложен в 1988 г. Хайли и Вишером и которая в 21 веке приобретает доминирующее значение. В 2001 г. Meuwissen в соавторстве разработал методику аналитической оценки племенной ценности животных на основе карты маркеров, охватывающий весь их геном. Создание референтных генотипированных стад как банков ГРЖ является довольно непростым и высоко затратным, а переход на геномную селекцию в широком плане весьма проблематичным для Кыргызстана.

В этой связи биоаттестация животных при отборе в банк ГРЖ является более доступной и позволяет объективно судить не только о состоянии физиологических и биохимических показателях организма, но и о его продуктивности, поскольку между ними имеется прямая связь, ведь сама продуктивность животных — это итог биохимических и обменных процессов в организме. Это наглядно продемонстрировал еще В. В. Ковальский (1963), О. К. Смирнов (1974), а также профессор М. Т. Таранов в монографии «Биохимия и продуктивность животных» в 1976 г. [5–7]. Он обобщил больше сотни различных биохимических исследований, связанных с продуктивностью крупного рогатого скота, свиней, овец и кур. Поэтому проведение биоаттестации животных на гематологические и биохимические показатели как индикаторов обменных процессов и их физиологического состояния был и остается одним из важных инструментов при отборе банка ГРЖ.

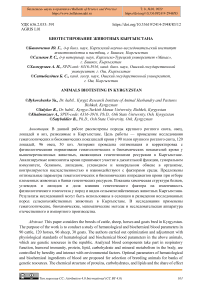

В Таблице приведены сводные данные о гематологических и биохимических параметрах крови у разных видов с.-х. животных, селекционируемых в Киргизской Республике, которые свидетельствуют, что по этим показателям виды сельскохозяйственных животных имеют фенотипические различия. Вместе с тем можно заметить и определенное сходство по величине анализируемых компонентов. Так, количество эритроцитов у всех видов животных находится в пределах от 6,11 до 9,26 млн/мкл, а концентрация гемоглобина в крови от 103,8 до 126,0 г/л., лейкоциты составляют 6,63–7,7 тыс/мкл, а цветной индекс — 0,72–0,85. Примерно в этих же пределах находятся показатели и у человека. Все это дает основание говорить, что эволюция всех млекопитающих проходила по аналогичному сценарию и в соответствии с экологическими факторами среды. Об этом говорит и универсальность генетического кода, который характерен для всех микроорганизмов, растений, животных и человека. Так, у всех их цепь ДНК состоит из углеводно-фосфатного остова, к каждому звену которого присоединено одно из четырех азотистых оснований –аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) и цитозин (Ц). Однако, каждая молекула ДНК характеризуется определенным линейным чередованием соответствующих пар азотистых оснований (А-Т) или (ГЦ). Определенная последовательность оснований создает функциональную специфичность данной молекулы ДНК и служит матрицей для передачи этой специфичности в виде генетической информации, которая четко передается из поколения в поколение [8] (Рисунок 1).

Рисунок 1. Фрагмент ДНК. Мономеры ДНК, нуклеотиды, состоят из трех компонентов: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) остатка фосфорной кислоты. Азотистые основания нуклеиновых кислот относятся к классам пиримидинов и пуринов. Пиримидиновые основания ДНК (имеют в составе своей молекулы одно кольцо) — тимин, цитозин. Пуриновые основания (имеют два кольца) — аденин и гуанин.

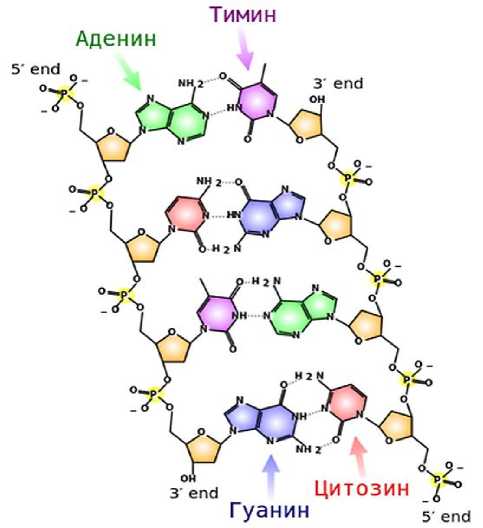

Что касается биохимических компонентов крови — общего белка крови (70,3–82,5 г/л), альбумина (32,95–43,0 г/л), глюкозы (2,7–3,57 ммоль/л), иммуноглобулинов (26,3–40,1 мг/л), тимоловой пробы (1,49–1,70), а также ферментов трансаминаз крови (АСТ и АЛТ), то и здесь наблюдается некоторое сходство. По некоторым микроэлементам крови (железо, фосфор) имеются различия, связанные в основном с рационами кормления скота и другими факторами. Важно отметить, что большинство анализируемых показателей крови у разных видов животных имеют аналогичную биохимическую структуру куда входит кислород (О), водород (Н) и углерод (С), а в некоторые: азот, фосфор или сера, но с различной конфигурацией соединительных связей между ними и различным числом атомов этих элементов [9]. На Рисунке 2 показана химическая структура пептидных связей белка, глюкозы, холестерина.

Химическая структура тканей у живых организмов сформирована на заре тысячелетия, была закодирована в наследственности и передавалась из поколения в поколение. Изменялась ли она в ходе эволюции? Возможно, и в сторону соотношения вышеназванных химических элементов, поскольку водород, кислород, углерод, азот и некоторые другие химические элементы существовали на земле везде и всегда, и служили основой возникновения органической жизни. Не исключено, что под воздействием мутагенов, на определенных этапах эволюции в структуру генетического кода (в отдельные локусы или сегригоны) вносились какие-то изменения, но это вело к изменениям лишь в соотношения названных химических элементов, а не их замены.

а) б) в)

Рисунок 2. Химические структуры: а) пептидной связи в белках; б) D-глюкозы; в) холестерина

Что же касается величины и синтеза биохимических показателей в крови у каждого вида животных, то они помимо наследственности, определяются активностью специфических ферментов, контролирующих ход химических реакций в организме. Поэтому в процессе индивидуального развития животных концентрация отдельных гематологических и биохимических показателей крови может заметно падать или возрастать. Как показали наши исследования коэффициент изменчивости их может колебаться от 8,0% до 50% и выше. Это особенно заметно по таким компонентам крови как лейкоциты, микроэлементы, иммуноглобулины и некоторым другим показателям. Однако сразу же после постнатального периода все они должны соответствовать физиологическим нормативам животного.

Сводные данные о нормативных показателях гематологии и биохимии крови у пород крупного рогатого скота в зависимости от их производственной направленности показаны в Таблице. Так, по количеству эритроцитов крови заметное преимущество имеют молочномясные и мясные породы (6,24 и 6,52 млн/мкл против 5,6 млн/мкл)

Таблица

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КЫРГЫЗСТАНА

|

Компоненты крови |

Обозначения |

Молочные породы |

Молочно-мясные бурые породы |

Мясные породы |

|

Эритроциты (млн/мкл) |

M ± m |

5,6±0,12 |

6,24±0,16 |

6,52±0,20 |

|

min-max |

4,24-8,89 |

5,0-7,38 |

5,4-8,0 |

|

|

Гемоглобин (г/л) |

M ± m |

98,95±1,42 |

106,7±2,23 |

105,6±2,75 |

|

min-max |

90 -118 |

88-138 |

89,4-124,4 |

|

|

Цветной показатель |

M ± m |

0,91±0,02 |

0,90±0,03 |

0,75±0,03 |

|

min-max |

0,74-1,4 |

0,7-1,3 |

0,7-1,0 |

|

|

Лейкоциты (тыс/мкл) |

M ± m |

7,57±0,39 |

5,74±0,23 |

7,77±0,84 |

|

min-max |

4,1-12,8 |

4,05-8,3 |

4,4-10,5 |

|

|

Общий белок (г/л) |

M ± m |

81,7±1,44 |

77,2±1,90 |

73,3±2,04 |

|

min-max |

66,8-96,0 |

64,4-92,2 |

56,6-80,0 |

|

|

Альбумины (г/л) |

M ± m |

43,4±0,79 |

40,0±1,2 |

45,6±2,4 |

|

min-max |

35,0-51,7 |

30-40 |

35-45 |

|

|

Фермент АЛТ( Е/л) |

M ± m |

10,7±0,5 |

4,9±0,3 |

10,4±0,5 |

|

min-max |

5,6-13,6 |

4,0-7,0 |

7,8-13,1 |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №10. 2022

|

Компоненты крови |

Обозначения |

Молочные породы |

Молочно-мясные бурые породы |

Мясные породы |

|

Фермент АСТ (Е/л) |

M ± m |

17,08±0,59 |

8,42±0,13 |

17,53±0,51 |

|

min-max |

13,2-19,8 |

7,6-9,3 |

12,4-19,2 |

|

|

Фосфор (ммоль/л)) |

M ± m |

1,39±0,06 |

1,59±0,09 |

1,74±0,07 |

|

min-max |

1,0-2,15 |

1,0-2,3 |

1,3-2,1 |

|

|

Кальций (ммоль/л) |

M ± m |

2,44±0,18 |

2,55±0,13 |

2,01±0,11 |

|

min-max |

1,31-5,63 |

1,41-3,8 |

1,4-2,64 |

|

|

Железо (ммоль/л) |

M ± m |

50,4±4,04 |

29,8±2,64 |

24,64±2,5 |

|

min-max |

18,0-96,0 |

15,8-75,0 |

15,0-45,0 |

|

|

Иммуноглобулины (мг/л) |

M ± m |

34,4±0,77 |

29,4±1,71 |

29±1,1 |

|

min-max |

26,0-43,2 |

20,8-41,6 |

22,0-40,0 |

|

|

Глюкоза (ммоль/л) |

M ± m |

2,56±0,07 |

3,06±0,13 |

2,50±0,16 |

|

min-max |

2,0-3,3 |

2,57-3,75 |

2,0-3,25 |

|

|

Холестерин (ммоль/л) |

M ± m |

3,92±0,20 |

4,99±0,41 |

3,02±0,13 |

|

min-max |

1,4-6,2 |

3,07-6,5 |

2,25-4,0 |

|

|

Хлориды (ммоль/л) |

M ± m |

93,5±0,83 |

85,6±2,31 |

89,6±1,40 |

|

min-max |

87,0-107,0 |

75,0-100,0 |

83,3-100,0 |

|

|

Тимоловая проба (ед.) |

M ± m |

2,21±0,15 |

1,31±0,105 |

0,95±0,101 |

|

min-max |

0,9-4,0 |

0,9-2,0 |

0,6-1,8 |

Это же преимущество у первых пород сохраняется и по гемоглобину крови (106,7 и 105,6 г/л против 98,9 г/л — у молочных пород). Вместе с тем молочный скот превосходит мясной и молочно-мясной по содержанию общего белка крови (81,7 г/л против 77,3 и 73,3 г/л) и железа крови (50,4 ммоль/л против 29,8 и 24,6 ммоль/л). Большее содержание глюкозы и холестерина в крови отмечено у скота молочно-мясного направления продуктивности. Отмеченные различия, естественно, связаны как с генезисом пород, так и с их фенотипическими и биологическими свойствами. Если в этом отношении говорить об овцах, то долгие годы в Кыргызстане селекционировались три породы овец — кыргызская тонкорунная, тяньшанская полутонкорунная и алайская полугрубошерстная, созданные отечественными селекционерами и учеными. Названные породы разводились только в зонах указанных в планах породного районирования.

В 70-х годах прошлого века для улучшения технологических качеств шерсти киргизской тонкорунной породы в Кыргызстан стали завозить производителей и маток австралийских мериносов и на этой основе была создана новая порода — кыргызский горный меринос, а при скрещивании местных овец с гиссарской породой — айкольская мясо-сальная породная группа. Кроме того стали разводить и другие породы — романовские и др. Поэтому исследованные нами овцы из различных хозяйств были объединены в 5 групп, сходных по направлению их продуктивности. Как свидетельствуют данные Таблицы по развитию гематологических и биохимических показателей породы имеют сходство и заметные различия. Однако, как показывает практика, это не препятствует их успешному разведению в условиях республики.

Лошади, как и другие виды сельскохозяйственных животных издревле разводились на просторах Кыргызстана поэтому коневодство было и осталось национальным достоянием кыргызского народа. Еще во времена кочевого образа жизни кыргызов лошадь была единственным источником существования. Да и сегодня она служит не только средством передвижения и выполнения различных сельскохозяйственных работ во многих горных регионах республики, но и служит источником питания (мяса, молока, кумыса) и национальных видов спорта.

В настоящее время в республике создана определенная породная структура лошадей, которая отчасти сохранилась еще с прошлого века. Так, из имеющихся 467 тыс лошадей 55% приходится на новокиргизскую породу, 39% — на местную улучшенную кыргызскую лошадь, 3,3% — на русскую и орловскую рысистую и 2,7% на другие породы верхового и других типов.

Надо отметить, что период приватизации и переход на новые методы хозяйствования мало повлиял на численность поголовья лошадей и их продуктивность, в отличии от овец, свиней и птицы, что говорит о бережном отношении местных жителей к этому виду животных. Изучение гематологических и биохимических компонентов крови у разных пород лошадей Кыргызстана показало, что они в основном соответствуют физиологическим параметрам для разведения в горном регионе. Так, количество эритроцитов в крови у разных пород колебалось от 7,45 до 8,2 млн/мкл, при норме 6–9 млн/мкл, а гемоглобина — от 121,2 до 133,7 г/л, при норме 80–140 г/л. Количество общего белка крови составляло 65–74,4 г/л при норме 65–78 г/л, а альбумина крови 31,7–42,35 г/л, при норме 30–60 г/л. В месте с тем, несколько снижены были, по сравнению с нормативами, показатели фермента аланинаминотрасферазы, фосфора и иммуноглобулинов крови, что связано с условиями кормления, содержания животных и факторами среды. Надо отметить, что рысистые породы лошадей превосходят всех других по количеству эритроцитов и гемоглобина крови, общего белка, микроэлементов, глюкозы и мочевины. Дело в том, что рысистые породы лошадей содержатся, в основном на стойле и обеспечены полноценным кормлением, имеют большие экстерьерные размеры и живую массу.

Козы, как и другие виды с.-х. животных, разводимые в Кыргызстане, относятся к национальным генетическим ресурсам и давно здесь обитают. От них получают шерсть, пух, молоко, мясо, кожевенное сырье. В отличие от овец они менее прихотливы, пластичны, поедают любую растительность и приспособлены к экстремальным условиям среды. В республике созданы и разводятся три отечественные породы коз. Необходимо, отметить, что в последние годы внимание к разведению коз в республике заметно снизилось и это отрицательно повлияло не только на их продуктивные, но и на биологические показатели. Так, по ряду гематологических и биохимических компонентов крови местные козы уступают не только козам других стран и регионов, но и физиологическим нормативам, хотя отдельные животные, как это видно из максимальных показателей, сохранили свои жизненные позиции и физиологический гомеостаз.

Как свидетельствуют данные, наибольшее влияние, имеющее важное значение в горном регионе при гипоксии, генетический фактор оказывает на ферменты крови, которые регулируют ход химических реакций в организме (54–55%, а в отдельных случаях до 70–86%), затем — на гемоглобин — от 28% до 43% и железо. Высокое влияние генетический фактор оказывает и на иммуноглобулины как показатель иммунитета (32,95%), общий белок (39,8%), глюкозу и холестерин. По нашему мнению, действие генетического фактора больше всего проявляется в тех биохимических структурах, где имеется ярко выраженный полиморфизм аллельных генов, т. е. в тех компонентах, которые непосредственно детерминируются наследственностью и в меньшей мере подвержены влиянию факторов среды.

В коневодстве влияние генетического фактора более выраженно, а в козоводстве — меньше всего (особенно по лейкоцитам, альбумину, ферменту АСТ, холестерину и хлоридам), поскольку этому виду, в последнее время, не оказывается должного внимания в технологии кормления, содержания и ветеринарных мероприятиях. Поэтому на интерьерные показатели

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №10. 2022 коз большее влияние оказывают паратипические факторы, а вносимые в животные организмы новые генетические факторы не реализуются в наследственности.

Проведенное нами исследование привело к следующему заключению:

-

1. Биоаттестация различных видов сельскохозяйственных животных по 4 гематологическим и 12 биохимическим показателям крови позволила выявить как видовые различия, так и некоторое сходство по ним, обусловленное идентичным биохимическим строением этих структур, включающих кислород, водород, углерод, азот и некоторые другие химические элементы.

-

2. Различная концентрация гематологических и биохимических компонентов в крови у разных видов животных обуславливается их генетическими особенностями , а различия между породами одного и того же вида — паратипическими факторами , возрастом и др.

-

3. Генетический фактор, используемой для улучшения пород и создания новых вносит существенные изменения в вариацию гематологических и биохимических компонентов крови, изменяет ход химических процессов в организме и влияет на продуктивные и воспроизводительные функции организма. Экспрессия и реализация генетического фактора в новых генотипах эффективна при корректировке паратипических факторов ( кормления, технологии содержания, зооветеринарных мероприятий ).

Список литературы Биотестирование животных Кыргызстана

- Быковченко Ю. Г., Максимчук Г. Г., Абдурасулов Ы. А. Проблемы сохранения генофонда отечественных пород и пути их решения // Научные основы развития животноводства в Кыргызской республике. Фрунзе. 1993. №44. С. 146-154.

- Boettcher P., Hoffmann I., Baumung R., Pilling D., Wieczorek M., Scherf B. The Global Plan of Action for Animal Genetic Resources: its History and Future.

- Горячковский А. М. Клиническая биохимия. Одесса: Астропринт. 1998. 608 с.

- Кудрявцев А. А. Клиническая гематология животных. М.: Колос, 1974. 399 с.

- Ковальский В. В. Адаптивные и конституционные изменения свойств ферментов // Доклады ВАСХНИЛ. 1967. №12. С. 9-21.

- Смирнов О. К. Ранее определение продуктивности животных. М: Колос, 1974. 457 с.

- Таранов М. Т. Биохимия и продуктивность животных. М.: Колос, 1976. 239 с.

- Эфраимсон В. П. Введение в медицинскую генетику. М.: Медицина, 1968. С. 24-38.

- Мецлер Д. Биохимия. Химические реакции в живой клетке. М: Мир, 1980. С. 67-153.