Бляхи в скифском зверином стиле из могильника Опушки

Автор: Канторович А. Р., Храпунов И. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются две бронзовые уздечные бляхи, обнаруженные при раскопках могильника Опушки в Предгорном Крыму. Они датируются в рамках конца VI - V в. до н. э. и полностью вписываются в контекст изделий, изготовленных в скифском зверином стиле. Однако бляхи найдены в необычных условиях. Они входили в состав погребального инвентаря позднескифских захоронений первой половины II в. н. э. Перед нами явные примеры анахронизмов, вторичного использования более ранних вещей, оформленных в скифском зверином стиле.

Крым, скифы, конская сбруя, скифский звериный стиль, поздние скифы, могильник опушки

Короткий адрес: https://sciup.org/143178367

IDR: 143178367 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.93-103

Текст научной статьи Бляхи в скифском зверином стиле из могильника Опушки

Изучение памятников, связанных с поздними скифами (поселений и могильников), началось почти 200 лет назад – в 1827 г. За прошедшее время в результате усилий многих исследователей выявлены яркие признаки, отличающие позднескифскую культуру. Тем не менее продолжение раскопок позднескифских памятников позволяет зафиксировать ряд особенностей, еще не привлекавших должного внимания археологов. В частности, находки, сделанные в ходе раскопок позднескифского могильника Опушки, заставили обратить внимание на такой своеобразный аспект, как включение в культуру изначально чуждых для нее архаических и экзотических изделий.

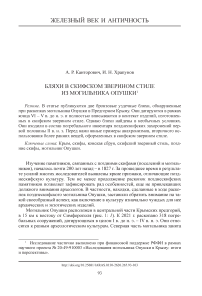

Могильник Опушки расположен в центральной части Крымских предгорий, в 15 км к востоку от Симферополя (рис. 1: 1 ). К 2021 г. раскопано 318 погребальных сооружений, датирующихся в целом I в. до н. э. ‒ IV в. н. э. Они относятся к разным археологическим культурам. Северная часть могильника занята

1 Исследование частично выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-49-910003 «Исследования могильника Опушки в Крыму: итоги и перспективы».

Рис. 1. Могильник Опушки

1 – место расположения; 2 – бляха из могилы № 288 in situ позднескифскими захоронениями, большинство из которых совершено в склепах, выкопанных в земле.

Склеп № 288 разграблен в недавнее время. Грабители уничтожили почти все погребения в погребальной камере, но не тронули входную яму. Она тоже оказалась заполнена останками погребенных: случай редкий, но не исключительный ( Храпунов и др. , 2009). Несмотря на разграбление, в склепе сохранился весьма многочисленный погребальный инвентарь, позволяющий датировать его I ‒ первой половиной II в. н. э. Вместе с последним погребенным во входной яме наряду с вещами, типичными для позднескифской культуры, поместили бронзовую уздечную бляху в виде ног копытного животного, изготовленную в скифском зверином стиле (рис. 1: 2 ; 2: 1 ). Размеры бляхи - 6,5 х 3,0 см. Она литая. Тыльная сторона гладкая, лицевая сторона проработана инструментом по горячему металлу.

Бляха обломана в верхней части, где изначально, скорее всего, была представлена лопатка копытного; сохранились обе передние ноги копытного в профильном ракурсе. Изображение выполнено в высоком рельефе, с использованием прорези. Ноги слабо изогнуты в надкопытной части и свисают (позиция «на цыпочках») или, если рассматривать бляху в горизонтальном положении, выброшены вперед (как бы в прыжке). Анатомические детали трактованы лаконично и четко: пясти тонкие, мускулы имитированы продольными желобками; рудиментарные пальцы моделированы двумя валиками; волосы (спускающиеся от краевого участка волосатого кожного покрова на копытную кайму) моделированы валиками, разделенными желобками; копыта трапециевидные, их подошвы частично повернуты на зрителя (ракурс «три четверти»), причем углубление подошвы показано продольным желобком. В данном желобке у переднего копыта вверху помещен валик, возможно, имитирующий стрелку лошадиного копыта (furca pulvini).

К передней части пясти передней ноги примыкает чисто декоративная деталь – трехлепестковая пальметка, ее корень и лепестки оформлены трапециевидными валиками.

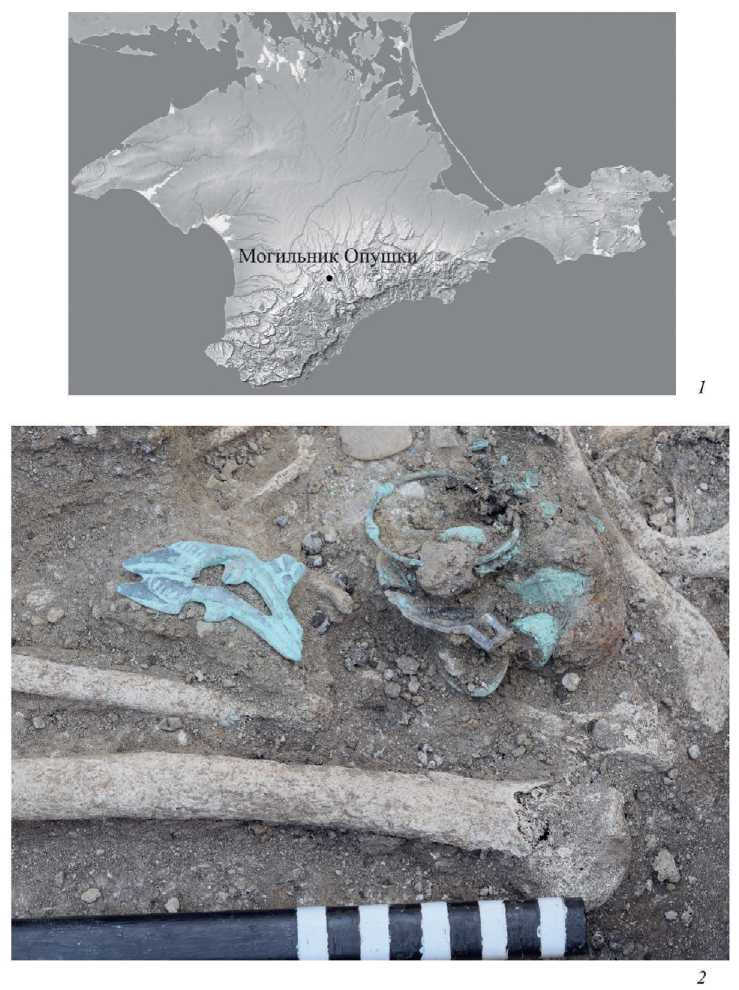

Ближайшую аналогию данному изображению составляет изображение, оформляющее бронзовую уздечную бляху из кургана 3 у с. Пастырское, урочище Галущино (Среднее Поднепровье): здесь представлены лопатка и обе передние ноги копытного в профильном ракурсе (рис. 2: 2 ). Данное изображение составляет Пастырский тип по классификации А. Р. Канторовича ( Канторович , 2015. С. 578-579). В. Г. Петренко относит соответствующий комплекс из Пастырского на основании изображений в зверином стиле к V в. до н. э. ( Петренко , 1967. С. 94; ср.: Могилов , 2008. С. 52; ср. также бронзовую бляху из Ольшанки: Могилов , 2016. Рис. 1: 2).

Такая датировка вполне корреспондирует с позицией «на цыпочках», продолжающей традиции звериного стиля эпохи «скифской архаики» VII-VI вв. до н. э. В этот период в восточноевропейском скифском зверином стиле данный сюжет реализовывался в полнофигурных изображениях оленей и лосей - см. Константиновскую и Жаботинские пластины ( Кияшко, Кореняко , 1976. С. 174. Рис. 3; Древности Приднепровья, 1900. Табл. LXI: 540 нижний , 540 средний ).

Рис. 2. Бляха из склепа № 288 могильника Опушки и ее ближайшие аналогии

1 – Опушки, склеп № 288; 2 – курган 3 у с. Пастырское, урочище Галущино (по: Петренко , 1967. Табл. 30: 20 ); 3 – курган Бабы (по: ОАК за 1897 г., 1900. С. 135. Рис. 262); 4 – курганы у ст. Ассиновской (по: Вольная , 2002. Рис. 19: 2 )

2-4 – масштаб разный

Описываемое изображение сдвоенных ног на бляхе из Опушек также находит себе композиционно-стилистические аналогии в изображениях одиночных конечностей копытных на золотой пластине ‒ обивке деревянного сосуда из кургана Бабы в Нижнем Поднепровье (ОАК за 1897 г., 1900. С. 135. Рис. 262) (рис. 2: 3 ) и на костяном гребне из курганов у ст. Ассиновской в Чечне ( Вольная , 2002. Рис. 19: 2 ; Прокопенко , 2005. Рис. 185: 20 ) (рис. 2: 4 ). Эти изображения относятся к Бабинско-турьинскому типу по классификации А. Р. Канторовича, датируемому в целом V в. до н. э. ( Канторович , 2015. С. 588-590); в частности, комплекс кургана Бабы датируется 470-450 гг. до н. э. по ионийской и лесбосской амфорам и по краснофигурному скифосу ( Алексеев , 2003. С. 259, 296). В приведенных аналогиях мы также наблюдаем рудимент композиции «на цыпочках» (вариант при рассмотрении в горизонтальном положении: позиция с подогнутой и вытянутой вперед ногой); причем на том же месте, что и в изображении из Опушек, находится пальметка, в данном случае заполняющая пустое пространство между подогнутой пястью и верхней частью ноги копытного. Датировка этих аналогий подтверждает вероятность отнесения бляхи из Опушек к V в. до н. э.

* * *

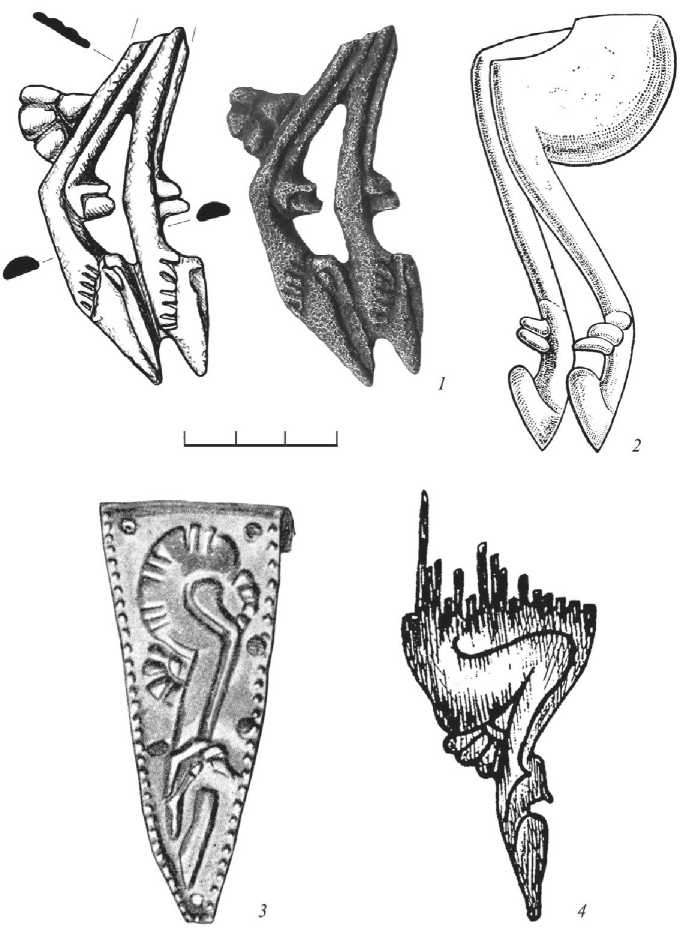

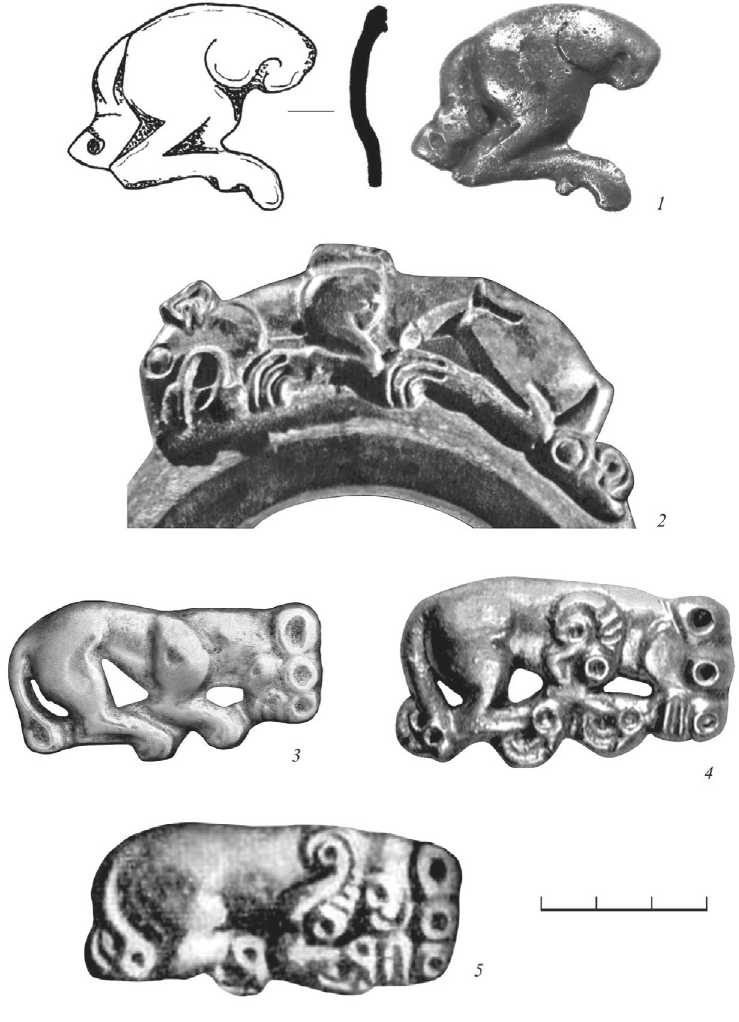

Могила № 308 конструктивно необычна. Она представляет собой выкопанную в земле яму, разделенную на три части двумя рядами плит. В каждом из таких отсеков совершено по одному погребению. Рядом с ногой одного из погребенных, по-видимому, положили мешочек с несколькими мелкими вещами, в том числе с обломком бронзовой уздечной бляхи, изготовленной в скифском зверином стиле (рис. 3: 1 ). Размеры фрагмента - 4,4 × 4,0 см. Изделие литое. Бедро, лапа и хвост с лицевой стороны выделены с помощью инструмента по горячему металлу. Тыльная поверхность на месте туловища вогнута. Между хвостом и задней поверхностью бедра имеется отверстие. В нем находится отломанный с тыльной стороны кусок металла, возможно, остатки крепления. Место вероятного слома на спине животного заглажено так, что не отличается от других краев бляхи.

Узкодатированных вещей в этом погребении нет, но рядом с другим погребенным в той же могиле найдена бронзовая лучковая подвязная одночленная фибула третьего варианта. Она датируется первой половиной II в. н. э. ( Амброз , 1966. С. 49, 50; Кропотов , 2010. С. 74, 75).

Упомянутый обломок бляхи сохранил изображение задней конечности кошачьего хищника с бедром и хвостом, причем хвост на конце, вероятно, трансформирован в птичью головку (во всяком случае, читается волютовидный клюв). Если это изображение изначально было редуцированным, то в таком качестве с учетом его стилистики оно не имеет прямых аналогий. Но, скорее всего, это часть полнофигурного изображения хищника, относящегося, судя по форме хвоста, к семейству кошачьих (или же грифона). Возможно, слом давно затерли и воспринимали эту вещь в позднескифскую эпоху как целую. В таком случае данное фрагментированное изображение находит себе аналогии

Рис. 3. Бляха из склепа № 308 могильника Опушки и ее ближайшие аналогии

1 – Опушки, могила № 308; 2 – Ульские курганы 1/1909 г. (по: Ульские курганы, 2015. Кат. 67. Табл. 31: 2 ); 3 – Опишлянка (по: На краю Ойкумены…, 2002. Кат. 450); 4 – (по: Граков , 1971. Табл. XX); 5 – (по: Бобринский , 1905. Рис. 63)

2-5 – масштаб разный

в многочисленных изображениях припавшего к земле и готовящегося к прыжку кошачьего хищника в скифском зверином стиле, в особенности в его более ранних вариациях, с прижатым к заду хвостом, отгибающимся на конце назад и трансформируемым в птичью головку – ср., например, изображения Краснознаменско-новозаведенского морфологического типа (по классификации А. Р. Канторовича), датируемого второй половиной VII – началом V в. до н. э. ( Канторович , 2015. С. 66-70); ср. особенно изображения из Ульского кургана 1/1909 г. в Прикубанье (Ульские курганы, 2015. Кат. 67. Табл. 31: 2 ), из Опи-шлянки (На краю Ойкумены … , 2002. Кат. 450), Витовой могилы ( Граков , 1971. Табл. XX) и курганов «Г» Журовки в Среднем Поднепровье ( Бобринский , 1905. Рис. 63) (рис. 3: 2-5 ).

* * *

Могилы № 288 и 308 расположены в одном метре друг от друга. Это означает, что погребения в них совершались одновременно. На неплохо исследованном могильнике Опушки других вещей в скифском зверином стиле не обнаружено. Следовательно, к поздним скифам они попадали в исключительных случаях. Можно предположить, что обе упомянутые бляхи происходят из одной могилы, разграбленной поздними скифами.

Итак, перед нами явные примеры анахронизмов, вторичного использования более ранних вещей, оформленных в скифском зверином стиле. Такие случаи в отношении позднескифских комплексов уже отмечались ранее и неоднократно обсуждались исследователями. Так, в каменном склепе с многократными погребениями в одном из Тавельских курганов, датируемых в рамках II в. до н. э. - I в. н. э., вместе с многочисленным и разнообразным позднескифским инвентарем были обнаружены детали конской сбруи IV в. до н. э., изготовленные в скифском зверином стиле. В частности, из Тавельских курганов происходит уздечная бляха в виде конечности хищника ( Дашевская , 1991. Табл. 74: 3 ). Данная бляха относится к морфологическому типу «Ак-Бурун – Корнеевка» (по классификации А. Р. Канторовича), датируемому в пределах V-IV вв. до н. э. ( Канторович , 2015. С. 287-292). О. Д. Дашевская указывала, что тавельская бляха датируется как таковая «не позже IV в. до н. э.» и была переиспользована как амулет ( Дашевская , 1991. С. 24, 40, 52). Вопрос заключался в том, относятся ли вещи в скифском зверином стиле ко времени сооружения данного склепа или они были случайно найдены и использованы в качестве погребального инвентаря поздними скифами. К единому мнению прийти не удалось ( Троицкая , 1957. С. 188, 189; Дашевская , 1991. С. 24; Полин , 1992. С. 42; Колтухов , 2001. С. 63, 64; Труфанов , 2004. С. 138; Пуздровский , 2007. С. 23; Колтухов, Сенаторов , 2016. С. 145).

Как бы то ни было, бляхи, представленные в нашей статье, были, несомненно, отлиты примерно за 500 лет до того, как были помещены в позднескифские погребения могильника Опушки. Поздние скифы не изготавливали и вряд ли использовали вещи в скифском зверином стиле. Мифология, породившая особый стиль изображения животных или их частей, была, вероятно, утрачена вместе с кочевым образом жизни. Очевидно, публикуемые бляхи нашли случайно и поместили в могилы как предметы экзотические.

Позднескифские погребальные обряды в принципе не препятствовали или даже предполагали помещение в могилу вещей древних и/или непонятного назначения. Поздние скифы были вооружены в основном стрелами с железными черешковыми наконечниками, но в их погребениях также иногда находят бронзовые втульчатые наконечники, принадлежавшие ранее или кочевым скифам, или таврам. В редчайших случаях, причем в наиболее ранних захоронениях, во втулках сохраняется древесный тлен, следовательно, в некоторых ситуациях в позднескифские могилы помещали целые стрелы с древком и наконечником. Но, как правило, погребальным инвентарем служили именно сами наконечники, использовавшиеся в качестве подвесок (возможно, амулетов) в погребениях детей ( Зайцев, Мордвинцева , 2003. С. 149; Пуздровский , 2007. С. 136). В Усть-Альмин-ском позднескифском могильнике найдены обломки каменных топоров, молотов и наверший эпохи бронзы, а также бронзовый псалий киммерийского времени (Там же. С. 162, 164). В могилы иногда опускали современные поздним скифам изделия римских мастеров. Судя по положению этих вещей в могилах, люди, совершавшие обряды, не понимали их назначения ( Масякин , 2012. С. 171).

Традиция опускать в могилы вещи непонятного назначения сохранилась в Крыму и в IV в. н. э. у населения, в формировании которого определенное участие приняли поздние скифы. Наиболее яркий пример - ажурная плакетка, элемент женского украшения, привезенного из Прибалтики или из Приднепровья. Она обнаружена на месте пояса погребенного мужчины ( Khrapunov , 2008. P. 196‒198). В могилы опускали иногда кремневые отщепы, пластины, орудия на пластинах, бифациальные орудия, в одном случае - нуклеус. Вероятнее всего, их находили на месте стоянок каменного века, хотя нельзя исключить производство, например, отщепов и в римское время ( Mączyński, Polit , 2016a. P. 81; 2016b. S. 176‒184, 186, 187).

Положение в могилы древних блях, выполненных в скифском зверином стиле, вполне соответствовало традициям, сложившимся у населения крымских предгорий. В соответствии с ними в качестве погребального инвентаря могли использоваться различные экзотические и архаические предметы.

Список литературы Бляхи в скифском зверином стиле из могильника Опушки

- Алексеев А. Ю. 2003. Хронография Европейской Скифии VII–IV веков до н. э. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа. 416 с.

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга Европейской части СССР. М.: Наука. 111 с. (САИ. Вып. Д 1-30.)

- Артамонов М. И., 1966. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага; Ленинград: Артия, Советский художник. 306 с.

- Бобринский А. А., 1905. Отчет о раскопках близ с. Журовки и Капитановки (Чигитинского уезда Киевской губернии) в 1904 году. ИАК. 17. СПб. С. 77–98.

- Вольная Г. Н., 2002. Прикладное искусство населения Притеречья середины I тыс. до н. э. Владикавказ: Иристон. 145 с.

- Граков Б. Н., 1971. Скифы. М.: Изд-во МГУ. 168 с.

- Дашевская О. Д., 1991. Поздние скифы в Крыму. М.: Наука. 75 с. (САИ. Вып. Д1-7.)

- Древности Приднепровья, 1900. Древности Приднепровья, выпуск III. Киев. 62 с.

- Зайцев Ю. П., Мордвинцева В. И., 2003. Подвязные фибулы в варварских погребениях Северного Причерноморья позднеэллинистического периода // РА. № 2. С. 135−154.

- Канторович А. Р., 2015. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция. Дисс. … докт. ист. наук. М.: Архив ИА РАН, фонд Р–2.

- Кияшко В. Я., Кореняко В. А., 1976. Погребение раннего железного века у г. Константиновска-на-Дону // СА. № 1. С. 170−177.

- Колтухов С. Г., 2001. О крымских курганах с «коллективными погребениями» // Поздние скифы Крыма / Отв. ред. И. И. Гущина, Д. В. Журавлев. М.: ГИМ. С. 59–70. (Труды ГИМ. Вып. 118.)

- Колтухов С. Г., Сенаторов С. Н., 2016. Скифы Предгорного Крыма в VII−IV вв. до н. э. Курганы 1890−1892 и 1895 гг.: (По материалам Н. И. Веселовского и Ю. А. Кулаковского). Симферополь: б. и. 288 с.

- Кропотов В. В., 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев: АДЕФ-Украина. 384 с.

- Масякин В. В., 2012. Деталь римского шлема из Усть-Альминского некрополя // Евразия в скифо-сарматское время. Памяти Ирины Ивановны Гущиной / Отв. ред. Д. В. Журавлев, К. Б. Фирсов. М.: б. и. С. 167−171. (Труды ГИМ. Вып. 191.)

- Могилов О. Д., 2008. Спорядження коня скiфської доби у Лiсостепу Східної Европи. Київ; Кам’янець-Подiльський: б. и. 439 с.

- Могилов А., 2016. Мотив ног копытного животного на скифских уздечных бляхах // Revista Arheologică, serie nouă. Vol. XII. No. 1‒2. С. 169‒175.

- На краю ойкумены, 2002. На краю ойкумены. Греки и варвары на северному берегу Понта Эвксинского: из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея Востока, Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника М.: ГИМ, 143 с. ОАК за 1897 г. СПб, 1900. 192 с.

- Петренко В. Г., 1967. Правобережье Среднего Приднепровья в V−III вв. до н. э. М.: Наука. 180 с. (САИ. Вып. Д1-4.)

- Полин С. В., 1992. От Скифии к Сарматии. Киев: б. и. 200 с.

- Прокопенко Ю. А., 2005. Историко-культурное развитие Центрального Предкавказья во второй половине I тыс. до н. э. Ставрополь: Изд-во Ставропольского госуниверситета. 802 с.

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. – III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Троицкая Т. Н., 1957. Находки из скифских курганов Крыма, хранящиеся в областном краеведческом музее // История и археология древнего Крыма / Отв. ред. П. Н. Шульц. Киев: Изд-во АН УССР. С. 174−190.

- Труфанов А. А., 2004. Дополнения к опубликованным материалам гробниц в «Тавельских» курганах 1897 г. // У Понта Эвксинского / Ред. В. Л. Мыц. Симферополь: Изд-во Крымского научного центра. С. 135‒138.

- Ульские курганы. Культово-погребальный комплекс скифского времени на Северном Кавказе. М.; Берлин; Бордо: Палеограф, 2015. 222 с.

- Храпунов И. Н., Мульд С. А., Стоянова А. А., 2009. Позднескифский склеп из могильника Опушки. Симферополь: Доля. 96 с.

- Khrapunov I. N., 2008. The Vault with Openwork Plaque from the Cemetery of Neyzats in the Crimea // The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. I / Her. B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski. Lublin: Wydawnictwo Unywersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. P. 189–217.

- Mączyński P., Polit B., 2016a. Fire Striking Tools from the Neyzats and Druzhnoe Cemeteries // Крым в сарматскую эпоху. II. 20 лет исследований могильника Нейзац / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: Наследие тысячелетий. P. 76‒96.

- Mączyński P., Polit B., 2016b. Wytwory krzemienne z cmentarzyska z poźnej staroźytności Nejzac na Krymie // Wiadomości Archeologiczne. T. LXVII. S. 175‒193.