Богатые детские захоронения могильника Зеленый Яр на севере Западной Сибири

Автор: Гусев аЛ.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые публикуются материалы элитарных детских погребений средневекового могильника Зеленый Яр в Нижнем Приобье, обнаруженные в полевые сезоны 2015 и 2018 гг. Представлены результаты комплексного исследования захоронений. Большое внимание уделяется изучению погребального обряда. Детально рассматриваются форма и конструкция погребальных сооружений, положение погребенных. Подробно описывается сопроводительный инвентарь: топорик, ножны, браслеты, височные кольца. Обсуждается предположение о высоком социальном статусе детей, останки которых находились в изучаемых погребениях. Проводится сравнительный анализ археологических материалов исследуемых детских захоронений и выявленных на средневековых могильниках сопредельных территорий - Сургутского, Новосибирского и Томского Приобья. Рассматриваются этнографические данные о социальном статусе 6-7-летних мальчиков - представителей коренных малочисленных народов Севера. На основе археологических и этнографических источников выдвигается предположение о появлении особо почитаемых захоронений детей (мальчиков) на территории севера Западной Сибири не позже чем в эпоху Средневековья.

Погребальный обряд, могильник зеленый яр, мумифицированные останки, коренные народы севера, сибирь, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/145146016

IDR: 145146016 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.070-079

Текст научной статьи Богатые детские захоронения могильника Зеленый Яр на севере Западной Сибири

Среди археологических памятников, открытых на севере Западной Сибири (Ямало-Ненецкий а.о. (ЯНАО)), особое место занимает средневековый могильник Зеленый Яр. Благодаря великолепной сохранности мумифицированных останков людей, по- гребального инвентаря и одежды, он по праву может считаться уникальным для региона.

Комплекс археологических памятников Зеленый Яр расположен около одноименного поселка в Приуральском р-не ЯНАО (рис. 1) на пойменном острове, образованном с одной стороны р. Полуй, с другой – протокой Горный Полуй. Комплекс включает остатки металло-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 48, № 3, 2020 © Гусев Ал.В., 2020

Рис. 1. Место нахождения археологического комплекса Зеленый Яр.

б

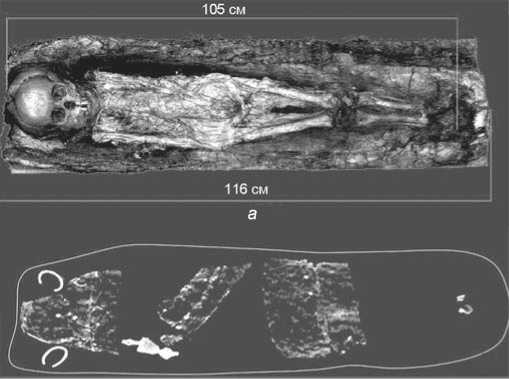

Рис. 2. Томографические снимки мумифицированных останков человека ( а ) и погребального инвентаря ( б ).

обрабатывающего (литейного) производства (развал печи для плавки металла), две постройки (VI–VII вв.) и два могильника VIII–IX и XII–XIII вв. [Зеленый Яр..., 2005, с. 7]. За десять полевых сезонов (1999–2002 гг. – раскопки Н.В. Фёдоровой, 2013–2018 гг. – раскопки Ал.В. Гусева) были исследованы 88 захоронений разной степени сохранности. Большую часть составляют погребения мужчин (61) и детей (26). Женских захоронений только два: в погр. № 15 были останки девочки, в погр. № 78 – женщины. В статье представлены материалы двух детских погребений (№ 53 и 84) позднего могильника Зеленый Яр, которые выделяются среди других богатым сопроводительным инвентарем.

Материалы и методы исследования

Погребение № 53

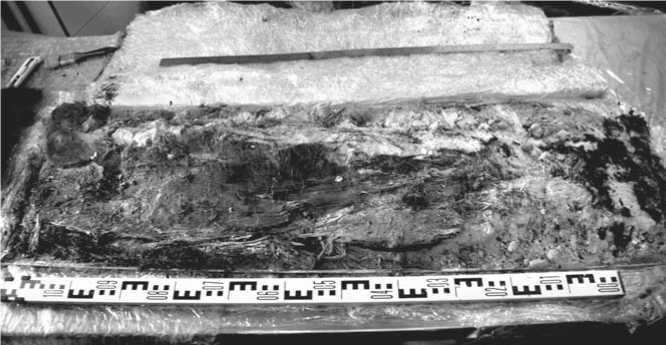

Захоронение, обнаруженное в 2015 г., ориентировано по линии С – Ю, с небольшим отклонением к западу (головой на юг). С учетом отличной сохранности автором раскопок было принято решение извлечь комплекс в виде монолита с материковым грунтом для предварительного исследования методом компьютерной томографии и последующего вскрытия в лабораторных условиях*.

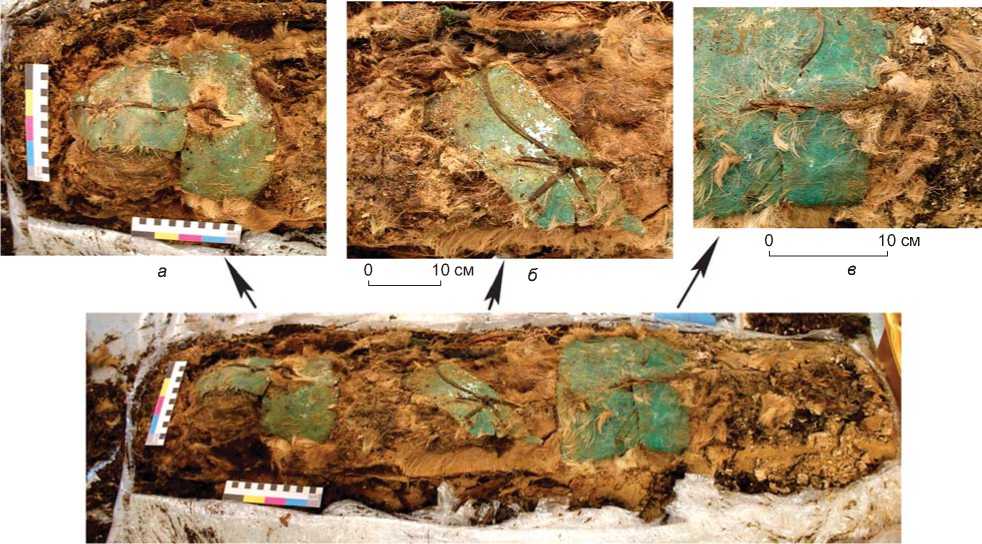

Томографическое исследование** показало, что в комплексе находятся останки человека, перекры- тые в области головы, груди – живота и бедер металлическими пластинами (рис. 2). Под правым плечом, теменными костями и стопами обнаружены металлические предметы.

По степени прирастания эпифизов трубчатых костей, сформированности зубочелюстной системы определен возраст погребенного: на момент смерти ему было ок. 7–8 лет. На основе генетического анализа установлен пол – мужской*.

Томографическое исследование выявило на длинных костях ног линии Гарриса (поперечно ориентированные костные пластинки в области зоны роста длинных костей), которые формируются в периоды задержки ростовых процессов организма. В палеопатологии этот признак считается индикатором эпизодического пищевого стресса (тяжелое заболевание или длительное голодание).

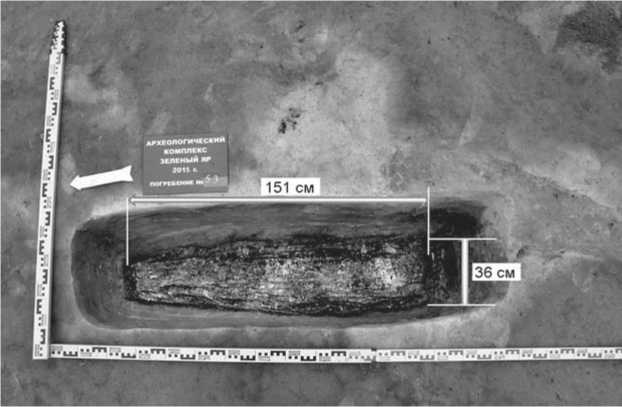

Мальчик был захоронен в сравнительно неглубокой яме: ее максимальная глубина в центральной части составляла 54 см от древней поверхности [Гусев, Святова, Слепченко, 2016, с. 219]. В ней обнаружен своеобразный кокон размером 151 × 36 см овальной формы из полотна бересты, под которым было полотно луба, по предположению автора и реставраторов Музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шеманов-ского, осины, уложенное на продолговатое деревянное блюдо (?) (рис. 3, 4). Берестяное полотно и полотно луба, видимо, являлись элементами единой конструкции: на них имелись сформированные зубами челове-

*Описание антропологического материала выполнено ведущим специалистом отдела археологии Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской обл. (г. Екатеринбург) Е.О. Святовой.

Рис. 3. Погребение № 53 (полевая фиксация).

Рис. 4. Полотно луба (осина?). Погребение № 53.

Рис. 5. Мумифицированные останки ребенка. Погребение № 53.

ка* продольные складки, которые являлись ребрами

ких элементов

область верхних конечностей, груди и живота, бедра. Левая рука была повернута вовнутрь, тыльной стороной кисть обращена к центральной части таза. Правая рука выпрямлена и подведена под кости таза. Голени и стопы скелетированы.

Череп погребенного опирался на затылочную кость, подбородочная область прижата к груди. Зубы верхней и нижней челюсти сомкнуты. На теменных костях сохранились фрагменты волос: прямые или слабоволнистые, мягкие, темно-коричневые.

Под правым плечом обнаружен бронзовый боевой топорик (рис. 7, 1 ). Аналогичной формы топор больших размеров, откованный из железа, был обнаружен в погр. № 27 позднего могильника Зеленый Яр. Рядом с лезвием топорика находились бронзовая зооморфная пронизка (рис. 7, 2 ) и разрушенный железный предмет, скорее всего, нож. Близкие аналоги подвеске из погр. № 53 неизвестны. В зоне расположения головы зафиксированы серебряные височные кольца, накрытые фрагментом выделанной кожи (какому животному она принадлежала, определить не удалось). Подобные височные кольца характерны для наборов украшений населения севера Западной Сибири начала II тыс. н.э. Кольца изготовлены, вероятнее всего, в Пермском Предуралье [Белавин, Крыласова, 2008, с. 446, рис. 181, 10 , 11 ]. Под стопами находились небольшие медные пластинки. В процессе исследования останков погребенного ника-одежды обнаружено не было. Однако

жесткости.

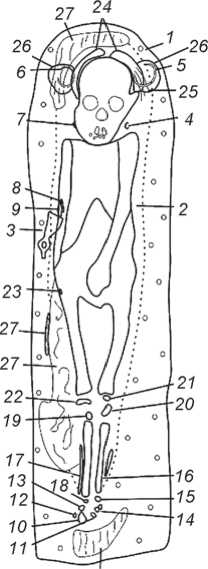

Ребенок был погребен вытянуто на спине, с выпрямленными и сведенными в области коленных и голеностопных суставов ногами (рис. 5, 6). Одна часть останков скелетирована, другая – мумифицирована. Мумификации подверглись лицевой отдел черепа, с учетом совпадения очертаний левой стопы и расположенной под ней бронзовой пластины (рис. 8) можно предположить, что на ногах ребенка была обувь или меховые чулки.

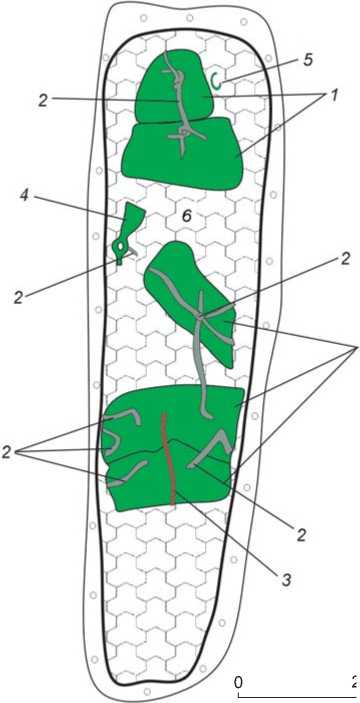

Тело ребенка было помещено в меховой кокон, изготовленный, по мнению автора статьи, из шкуры лисицы или песца (рис. 9). Поверх мехового кокона располагались крупные медные пластины котла (рис. 10). Две пластины находились в зоне от теменных костей до нижней челюсти (рис. 11, а ). Пластина округлой формы, лежавшая поверх костей мозгового отдела, частично перекрывала пластину прямоугольной формы, расположенную в зоне лицевого отдела. Ее размеры

0 20 cм

Рис. 6. План погр. № 53.

1 – желтый материковый песок; 2 – меховое изделие с длинным жестким ворсом; 3 – бронзовый топорик; 4 – бронзовое кольцо из пластины; 5 , 6 – серебряные височные кольца; 7 – бронзовая пластина; 8 – фрагмент железного предмета (ножа?); 9 – подвеска в виде трубочки с фигуркой медведя; 10 , 11 – бронзовые пластины; 12 – метаподия (?); 13 – ко сти правой стопы с органикой; 14 – кости левой стопы с органикой; 15 – левая таранная кость; 16 – кости левой голени (большая и малая берцовая); 17 – кости правой голени (большая и малая берцовая); 18 – дистальный эпифиз правой большеберцовой кости; 19 – проксимальный эпифиз правой большеберцовой кости; 20 – дистальный эпифиз левой бедренной кости; 21 – надколенник; 22 – дистальный эпифиз правой бедренной кости; 23 – ногтевая пластина; 24 – теменные кости; 25 – волосы человека; 26 – фрагменты выделанной кожи; 27 – фрагмент деревянной конструкции, элемент 1; 28 – фрагмент деревянной конструкции, элемент 2.

Рис. 8. Скелетированные стопы погребенного с бронзовой пластиной. Погребение № 53.

0 2 cм

Рис. 7. Бронзовый топорик ( 1 ) и зооморфная прониз-ка ( 2 ). Погребение № 53.

19 × 14 см. Пластина, находившаяся над челюстным отделом, четырехугольной формы, размерами 25 × 15 см. На пластинах обнаружены кожаные ремни: один лежал параллельно продольной оси, два других располагались перпендикулярно к указанному и были связаны с ним узлом в центральной части обеих пластин. Справа от черепа находилась пластина бронзового котла, слева – разомкнутое кольцо, изготовленное из узкой

Рис. 9. Меховой кокон, изготовленный из шкуры лисицы или песца. Погребение № 53.

Рис. 10. План расположения инвентаря в погр. № 53.

1 – медные пластины котла; 2 – фрагменты кожаных ремней; 3 – витой шнур; 4 – бронзовый топорик; 5 – бронзовое кольцо из пластины; 6 – меховой кокон.

бронзовой пластины. Третья пластина прямоугольной формы располагалась по диагонали в зоне грудного отдела – брюшной полости (рис. 11, б ). Ее размеры 41 × 15 см. В центральной части пластины медного котла был узел, связывавший пять кожаных ремней. Концы двух ремней лежали параллельно продольной оси тела погребенного. Конец ремня, который тянулся к стопам, доходил до пластин, перекрывающих область бедер погребенного. Концы еще двух ремней располагались параллельно продольной оси медной пластины.

Наличие кожаных ремней в погребении следует связывать, скорее всего, с охранным ритуалом. Это предположение подтверждается тем, что перед захоронением ремешки были разрезаны или развязаны. В основе ритуала – представления коренных жителей севера Западной Сибири о «зеркальности миров»: испорченная вещь в «нашем мире» обретает целостность в потустороннем. В погребальном обряде коренного населения севера Западной Сибири ритуал существует с эпохи Средневековья и сохраняется сегодня в форме преднамеренного пробивания дна медных котлов при захоронении.

20 cм

Рис. 11. Меховой кокон, на котором находились медные пластины котла. Погребение № 53.

а – пластины и кожаные ремни в зоне от теменных костей до нижней челюсти; б – пластина и узел, связывавший пять кожаных ремней в зоне грудного отдела – брюшной полости; в – пластины, плетеный ремешок и фрагменты кожаных ремней в области бедер.

Рис. 12. Деревянное блюдо (?), на котором находился берестяной кокон с погребенным. Погребение № 53.

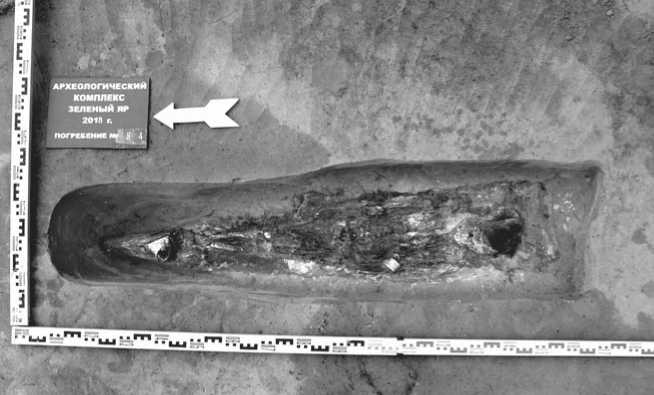

В нее была помещена погребальная конструкция в форме лодки c прямой кормой. Судя по толщине фрагментов, выявленных в северной части погребения, она была изготовлена из дерева. Вероятнее всего, конструкцию выдолбили из цельного ствола лиственницы. Перекрытием служили сложенные берестяные полотна, подогнутые под стенки погребальной камеры в северной части комплекса.

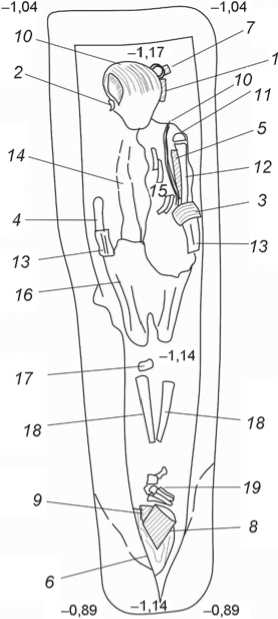

Ребенок был уложен в лодку вытянуто на спине, ногами к реке, с выпрямленными и сведенными в области голеностоп-

Область бедер покрывали две прямоугольные медные пластины, продольная ось которых была перпендикулярна таковой погребенного (рис. 11, в ). Пластины были уложены внахлест и имели практически одинаковые размеры: 15 × 32 и 14 × 30 см. На них параллельно продольной оси погребенного располагался плетеный ремешок (материал, из которого он изготовлен, пока не определен). По краям обеих пластин находились фрагменты кожаных ремней. Необходимо отметить, что концы кожаных ремней, которые лежали поверх описываемых пластин, не были завязаны. Возможно, перед погребением их развязали или разрезали.

Берестяной кокон с телом ребенка был уложен на продолговатое деревянное блюдо (?), вероятно, с приподнятыми краями (рис. 12). К сожалению, из-за плохой сохранности предмета точно определить его форму и размеры не представляется возможным. По мнению реставраторов Музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановско- ных суставов ногами (рис. 13, 14). Руки умершего выпрямлены и приведены к телу, тыльной поверхностью прижаты к бокам. На костях черепа сохранились волосы, на левой стороне грудной клетки лежала прядь длинных (до уровня локтевого сустава) волос. Волосы слабоволнистые, черные. Зубы были сомкнуты, что свидетельствует о фиксации челюстей. Ребенок, возможно, был одет. Сочленение костей посткраниального скелета, а также «закрытое» положение грудной клетки и тазового пояса свидетельствуют о том, что разложение тела происходило на ограниченном пространстве. В качестве ограничителя могла выступать плотная одежда. Сонаправленность метатарзальных костей правой стопы указывает на ограниченное изолированное пространство, в котором происходило ее разложение. Ограничителем могла быть только плотная обувь. На левой руке мальчика в области локтевого сустава был фрагмент бронзового браслета с изо- го, блюдо изготовлено из дерева хвойной породы.

Могильная яма была засыпана доверху. Остатков надмогильных сооружений не обнаружено.

Погребение № 84

Еще одно захоронение с богатым инвентарем было обнаружено в полевом сезоне 2018 г. Как и погр. № 53, оно конструктивно отличало сь от остальных. Обнаруженные в нем останки принадлежат мальчику 6–7 лет. Яма сравнительно неглубокая, ее максимальная глубина 39 см.

Рис. 13. Погребение № 84 (полевая фиксация).

0 20 cм

Рис. 14. План погр. № 84.

1 – фрагмент браслета; 2 – фрагмент височного кольца (?); 3 – бронзовый браслет; 4 – рукоять бронзового ножа; 5 – бронзовые ножны; 6 – фрагмент деревянного предмета; 7 – височные кольца; 8 – конусовидное изделие из стенки котла; 9 – стенка котла; 10 – волосы человека; 11 – головка плечевой кости; 12 – диафиз плечевой кости; 13 – мумифицированное предплечье; 14 – позвоночный столб; 15 – фрагменты ребер; 16 – мумифицированная часть тела (таз, бедра);

17 – неопределимый фрагмент кости; 18 – большеберцовая кость; 19 – кости правой стопы.

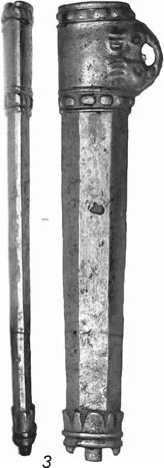

Рис. 15. Браслет с изображением медведя в ритуальной позе ( 1 ), рукоять ножа ( 2 ), ножны ( 3 ). Погребение № 84.

бражением медведя в ритуальной позе (рис. 15, 1 ). Две другие части этого браслета находились около левого виска. Браслеты с изображением медведя в ритуальной позе относятся к статусным украшениям конца I – начала II тыс. н.э., они бытовали на севере Западной Сибири от Сургутского Приобья до п-ова Ямал. Иногда их даже называют браслетами обского типа. Такие браслеты имеются, например, в комплексах Сайгатинского I (Сургутский р-н, Ханты-Мансийский а.о. (ХМАО–Югра)) и Кинтусовского (Нефтеюганский р-н, ХМАО–Югра) могильников [Угорское наследие..., 1994, с. 87–88], могильника Барсов Городок (Сургутский р-н, ХМАО–Югра) [Арне, 2005, с. 81]; они встречаются также среди случайных находок [Бауло, 2011, с. 214].

Под руки около плеч ребенка были уложены ножи: справа – железный нож c бронзовой рукоятью, слева – нож c деревянным клинком в бронзовых ножнах, c деревянной рукоятью (рис. 15, 2, 3). Бронзовые ножны с деревянным клинком внутри были обнаружены на могильнике впервые. Полностью сохранившиеся ножны сделаны из белой бронзы методом отливки в двусторонней форме с сердечником; поверхность полирована. Бронзовые ножны с зооморфным декором на севере Западной Сибири встречаются редко. Кроме найденных в погр. № 84 могильника Зеленый Яр, известны двое ножен с п-ова Ямал – с р. Печо- ры и из комплекса Кокшаровского холма (Верхне-Салдинский р-н, Свердловская обл.) [Чернецов, 1957, с. 196].

Голову умершего, вероятно, украшали две пары бронзовых височных колец. Одна пара была пришита к меховому изделию – головному убору или меховому покрывалу – в месте, которое соответствует правой части теменной области (рис. 16). Другая пара колец и фрагмент бронзового браслета находились в левой нижней части черепа погребенного (рис. 17). Все кольца сохранились полностью, покрыты зеленой патиной. Кольца разомкнутые, изготовлены из круглого в сечении кованого бронзового дрота.

Тело мальчика было завернуто в покрывало, которое в погребении представлено остатками истлевшей мездры. При изучении находки удалось установить, что меховой слой состоит из двух полотен. Верхнее полотно – шкура, повернутая ворсом вниз, мех длинный, с коричневым осевым волосом и светлой подпушкой. Нижнее полотно – шкура, повернутая ворсом вверх, мех светлый. Принадлежность меха трудноопределима.

На меховом покрывале кожаными ремнями были зафиксированы медные пластины. Они были уложены поперек живота, таза и крестообразно на бедрах (рис. 18). У северного края на дне погребальной конструкции расчищено изделие в виде конуса (рис. 19),

Рис. 16. Пара височных колец, расположенных в теменной области погребенного. Погребение № 84.

Рис. 17. Пара височных колец и фрагмент бронзового браслета, расположенные в левой нижней части черепа погребенного. Погребение № 84.

относятся 18 детских погребений. Возраст смерти детей от 6 мес. до 8 лет. По обряду детские погребения на позд-

Рис. 19. Медный конус. Погребение № 84 (полевая фиксация).

Рис. 18. Медные пластины, зафиксированные кожаными ремнями на меховом покрывале. Погребение № 84.

свернутого из медного листа. Конусы или подобные им фигуры, изготовленные из стенок медных котлов, характерны для погребений могильника XII–XIII вв. Зеленый Яр. Обычно их клали в ноги погребенных [Гусев, 2019, с. 227]. На других погребальных памятниках, открытых на севере Западной Сибири, конусы из стенок котлов не обнаружены. Крайне редко они встречаются в могильниках Прикамья. К.А. Руденко называет их сосудами-символами и датирует XI–XII вв. [2000, с. 41, 103].

Могильная яма по сле помещения в нее погребальной лодки была засыпана доверху. Остатков надмогильных сооружений не обнаружено.

Таким образом, для вышеописанных детских захоронений могильника Зеленый Яр характерны необычные погребальные конструкции (в погр. № 53 – берестяной кокон, изготовленный с помощью зубов, в погр. № 84 – лодка) и богатый сопроводительный инвентарь. На этом могильнике в захоронениях детей в возрасте до 5–6 лет представлены в лучшем случае мелкие фрагменты медного котла, в захоронениях взрослых мужчин (кроме погр. № 27) – фрагменты медного котла и рукоятей ножей.

Обсуждение

К могильнику XII–XIII вв. Зеленый Яр нем могильнике, в целом, не отличаются от взрослых. Тела помещали в деревянные колоды-саркофаги в виде лодок, которые обвязывали растительными волокнами. Исключением является детское погр. № 53: в нем берестяной кокон с телом ребенка был уложен на продолговатое деревянное блюдо (?).

Дети погребены завернутыми в меховые покрывала либо одетыми в меховую одежду. И дети, и взрослые захоронены в головных уборах типа капора и обуви из оленьего камуса, которая напоминает современные кисы (меховые сапоги коренных народов Севера). На некоторых о станках прослеживаются следы меховых чулок. Детские одежда и покрывала сшиты из меха бобра, соболя или куницы, росомахи, песца. На дне и боковых стенках трех погребений выявлены остатки подстилки из оленьей шкуры [Гусев, 2015, с. 292].

В семи детских погребениях позднего могильника обнаружены мумифицированные останки разной степени сохранности. Мумификацию обеспечивали большое количество меди (это были пластины медного котла, их наличие можно считать особенностью позднего могильника Зеленый Яр), которая обладает антисептическими свойствами, а также высокая кислотность почв и многолетняя мерзлота.

Изучаемые детские погребения выделяются на общем фоне богатством инвентаря и наличием в его составе редко встречающихся на данной территории артефактов – бронзового топорика и ножен.

Аналоги рассмотренных детских захоронений с богатым погребальным инвентарем известны в Сургутском Приобье на Барсовском III могильнике, датированном I – началом III в. Два погребения были совершены во рву городищ белоярского времени Барсов Городок I/20 (начало раннего железного века) и Барсов Городок I/3 (Сургутский р-н, ХМАО–Югра). Людей захоронили по обряду трупоположения вытянуто на спине, по-видимому, в деревянных гробовищах (колодах). В обоих погребениях в ногах умерших было установлено по сосуду. В мог. 1 на городище Барсов Городок I/20 с богатым инвентарем был захоронен мальчик ок. 6 лет с монголоидными чертами. В составе инвентаря – многочисленные стеклянные бусы и бисер, зооморфные подвески, бляхи, пронизки-на-кладки, бронзовые и серебряные пластинки, браслет, целое зеркало и обломки, в т.ч. с гравировками; культовое литье, оружие (бронзовые наконечники стрел кулайского типа, железные кинжалы и кельт). Рядом с погребенным стоял сосуд позднесаровского облика [Чемякин, 2008, с. 82].

Сохранность изделий из органических материалов – кожи, меха, дерева – в других погребальных памятниках Среднего Приобья, в т.ч. синхронных изучаемым, много ниже, чем в могильниках у пос. Зеленый Яр, что затрудняет поиск археологических парал- лелей. Кроме того, преобладающая часть материалов Барсовских и Сайгатинских могильников, относящихся к территории, наиболее близкой к рассматриваемой зоне Сургутского Приобья, до сих пор не опубликована (исключение составляют материалы упоминавшегося выше могильника раннего железного века Барсов Городок III).

На могильниках X–XIV вв. в Ново сибирском Приобье, в частности, на курганном могильнике Березовый Остров I детей хоронили в могильных ямах различной глубины. В одном детском погребении, возможно, был гроб [Очерки..., 1994, с. 225]. На курганном могильнике Юрт-Акбалык-3 (бассейн р. Уени – левого притока Оби на севере Новосибирского Приобья) имеется курган, датируемый VII – началом VIII в., с двумя богатыми погребениями детей в возрасте до 3 лет. Обнаруженный в них погребальный инвентарь включал разнообразные украшения, поясные наборы раннетюркского времени, китайские монеты 50 и 580 гг., бронзовые бляхи с головами трех медведей [Там же, с. 217].

Большая часть могильников XI–XIV вв. в Томском Приобье, к сожалению, разграблена. По отдельным деталям можно сделать вывод о том, что погребальный инвентарь состоял из вещей, которыми человек пользовался при жизни. Для каждой возрастной категории характерен определенный состав инвентаря. Наименее разграбленным, но и наиболее бедным является Астраханцевский могильник. На нем в 4 из 11 детских погребений инвентаря не было. В остальных могилах обнаружены бусы и серьги (небольшое количество), а также железный наконечник стрелы, нож, скопление керамики [Там же, с. 256–257].

В поиске параллелей, к сожалению, не помогает обращение к этнографическому материалу. К.Ф. Ка-рьялайнен при описании обряда захоронения, вернее, обрядов подготовки «к по следнему путешествию» и обрядов после погребения [1994, с. 76–133] акцентирует внимание на действиях и церемониях. Он приводит только общие сведения о том, что кладут в могилу, не указывая различий в инвентаре, определяемых половой и возрастной принадлежностью умерших. Детские захоронения он даже не упоминает.

О.А. Мурашко и Н.А. Кренке, опубликовавшие материалы кладбищ XIX в. в низовьях Оби (Приуральский р-н, ЯНАО), которые исследовались Д.Т. Яновичем, сообщают, что для всех могильников характерно вытянутое положение на спине [2001, с. 30], «детские погребения выделяются наличием игрушек» [Там же, с. 34].

Значимыми для нашего исследования являются данные современной этнографии обско-угорских и самодийских народов. Они свидетельствуют о том, что мальчики к 6–7 годам не только имеют представление о сугубо мужских занятиях, но и владеют определен- ными трудовыми навыками, не считаются детьми, активно помогают родителям; их специально обучают и воспитывают как будущих кормильцев семьи [Красильников, 2009, с. 57].

Заключение

При описании погребальных обрядов обско-угорских народов исследователи, как правило, акцентируют внимание на тех или иных аспектах ритуалов и не касаются обряда захоронений детей, умерших в возрасте 6–7 лет. Обычно приводится информация о захоронениях младенцев и взрослых людей. Поэтому проследить сохранение либо трансформацию погребального обряда детей интересующего нас возраста не представляется возможным. Тем не менее, можно уверенно утверждать, что для мальчика – представителя коренных народов Крайнего Севера – возраст 6–7 лет был переходным периодом от детства, когда он подражал родителям, к самостоятельной взрослой жизни. Именно с этих лет мальчик принимал активное («взрослое») участие в жизни семьи, становился главным помощником отца в промыслах и оленеводстве.

Этот период перехода от детской во взрослую жизнь получил отражение в погребальном обряде на средневековом могильнике Зеленый Яр. Именно поэтому мальчика, умершего в возрасте 6–7 лет, когда он становился самостоятельным членом семьи, отправили в иной мир с большим количеством дорогих украшений и мехов.

Традиция богатого погребального сопровождения мальчиков сложилась, как минимум, в эпоху Средневековья и дошла до наших дней.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-09-40011).

Автор выражает благодарность Е.О. Святовой за работу с антропологическим материалом могильника Зеленый Яр.

Список литературы Богатые детские захоронения могильника Зеленый Яр на севере Западной Сибири

- Арне Т.Й. Барсов Городок. Западносибирский могильник железного века / пер. с нем. яз. – Екатеринбург; Сургут: Урал. рабочий, 2005. – 181 с.

- Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 260 с.

- Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск. – Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2008. – 600 с.

- Гусев Ал.В. Погребальный обряд средневекового населения севера Западной Сибири (по материалам могильников у пос. Зеленый Яр) // IV Северный археол. конгресс: мат-лы. 19–23 окт. 2015 г. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург, 2015. – С. 291–293.

- Гусев Ал.В. Медные пластины из стенок котлов в системе представлений о загробной жизни (по материалам могильника XII–XIII вв. у поселка Зеленый Яр, Нижнее Приобье) // V Северный археол. конгресс: тез. докл. 11–14 дек. 2019. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Альфа-Принт, 2019. – С. 226–228.

- Гусев Ал.В., Святова Е.О., Слепченко С.М. Новая находка мумифицированных останков ребенка (археологический комплекс Зеленый Яр, 2015 г.) // Археология Арктики. – Калининград: РОС-ДОАФК, 2016. – Вып. 3. – С. 218–227.

- Зеленый Яр: археологический комплекс эпохи средневековья в Северном Приобье / под ред. Н.В. Фёдоровой. – Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2005. – 368 с.

- Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1994. – Т. I. – 152 с.

- Красильников В.П. Национальное физическое воспитание хантов: традиционные игры, состязания и самобытные физические упражнения // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2009. – Вып. 6 (84). – С. 55–58.

- Мурашко О.А., Кренке Н.А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX веке (по археолого-этнографическим коллекциям Музея антропологии МГУ). – М.: Наука, 2001. – 15 5 с., ил.

- Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1994. – Т. 2: Мир реальный и потусторонний. – 475 с.

- Руденко К.А. Металлическая посуда Поволжья и Прикамья в VIII–XIV вв. – Казань: Репер, 2000. – 154 с.

- Угорское наследие. Древности Западной Сибири из собраний Уральского университета. – Екатеринбург: Внешторгиздат, 1994. – 159 с.

- Чемякин Ю.П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. – Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2008. – 224 с., 99 рис.

- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тыс. нашей эры // Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 136–245. – (МИА; № 58).

- Чернецов В.Н. Исчезнувшее искусство (Узоры, выдавленные зубами на бересте у манси) // СЭ. – 1964. – № 3. – С. 53–63.