Боги и люди: жизнь под одной крышей

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена современному состоянию домашних (семейных) святилищ северных манси, проживающих на территории Березовского р-на ХМАО-Югры. Описаны варианты расположения и состав культовых атрибутов. Отмечены сохраняющиеся в религиозно-обрядовой сфере традиции и произошедшие в последние годы изменения. Вводятся в научный оборот ранее неизвестные варианты жертвенных покрывал, способы формирования фигур божеств, персонажи шаманской практики, уникальные образцы древнего бронзолитейного производства и тобольского среброделия конца XVIII в.

Святилище, обряд, жертвоприношение, шаман, атрибут, традиция, манси

Короткий адрес: https://sciup.org/145145700

IDR: 145145700 | УДК: 392 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.126-137

Текст научной статьи Боги и люди: жизнь под одной крышей

Северные манси – одна из крупных групп обских угров, представители которой проживают в основном на территории Березовского р-на ХМАО–Югры; их селения расположены в бассейне Северной Сосьвы и ее крупного левого притока – Ляпина. Объектом исследования являются домашние (семейные) святилища северных манси, предметом – их современное состояние.

В литературе отмечалось, что, рассматривая реалии XVII – начала XVIII в., для обских угров необходимо вести речь о «селении из одного дома»: в соответствии с этим культовое место замыкалось на минимальную ячейку социума – семью, обладавшую домашним святилищем, центральной фигурой которого являло сь изображение семейного духа-покровителя [Гемуев, 1990]. Описание, варианты и способы функционирования святилищ данного типа у сосьвинско-ляпинских манси в 1983–1997 гг.

опубликованы ранее [Там же; Гемуев, Бауло, 1999]. Настоящая статья основана на экспедиционных материалах 1999, 2006–2014 гг., собранных нами в следующих населенных пунктах Березовского р-на ХМАО–Югры: Турват-пауль, Яны-пауль, Усть-Тап-суй, Хулимсунт, Менкв-я-пауль, Верхнее Нильдино, Кимкъясуи, Посолдино, Патрасуй, Ясунт, Щекурья, Хошлог, Хурумпауль, Ломбовож, Шомы.

В религиозно-мифологических представлениях манси Космос включает три сферы: Верхний (небесный), Средний (земной) и Нижний (подземный) миры. Верхний – место обитания демиурга Нуми-Торума , по воле которого была создана Земля и ее население. Первая генерация богатырей- отыров была им уничтожена за неподобающее поведение; богатыри второй стали духами-покровителями сообществ людей, объединенных происхождением. Нуми-Торум создал лесных великанов менквов и, наконец, людей, после чего удалился от дел, передав управление одному из своих семи сыновей. К сфере Верхнего мира относятся также брат Нуми-Торума громовержец Сяхыл-Торум , Этпос-ойка (месяц) и Хотал-эква (солнце). Отец Нуми-Торума и его дед Кощар-Торум находятся

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 2, 2015 © Бауло А.В., 2015

соответственно во втором и третьем (верхнем) ярусе Верхнего мира.

В Среднем мире (на земле) обитает Калтась-эква, жена Нуми-Торума, а также богиня огня Най-эква ( Най-сянь ). Жизнью людей управляет младший сын Нуми-Торума Мир-сусне-хум - «Мир озирающий мужчина». На земле же пребывают бог-кузнец Сехрынг-ойка , духи-покровители территориальных групп и отдельных семей, лесные духи - менквы и мис-хумы . К существам Нижнего мира относятся Куль-отыр и подчиненные ему кули - духи болезней [Мифология манси, 2001, с. 16].

Наиболее значимыми фигурами среди домашних духов-покровителей северных манси в начале XXI в. продолжают оставаться Мир-сусне-хум, он же Али-хум «Верховский мужчина» («держат» Самбинда-ловы в Яны-пауле, Таратовы в Верхнем Нильдино), и его сыновья (Анемгуровы в Усть-Тапсуе); Куль-отыр – «Князь Нижнего мира» (Гындыбины в Кимкъ-ясуи), он же Луи-хум - «Низовой стороны мужчина» (Самбиндаловы в Турват-пауле и Яны-пауле); Чох-рынь-ойка - «Стрекоза-старик» (Дунаевы в Няксим-воле, Пуксиковы в Хулимсунте). После смерти мужчины его духи-покровители и атрибуты передаются по наследству, при отсутствии наследников их чаще всего относят в лес в укромное («чистое») место либо на одно из ближайших святилищ.

Домашние святилища: расположение, состав атрибутов, обряды

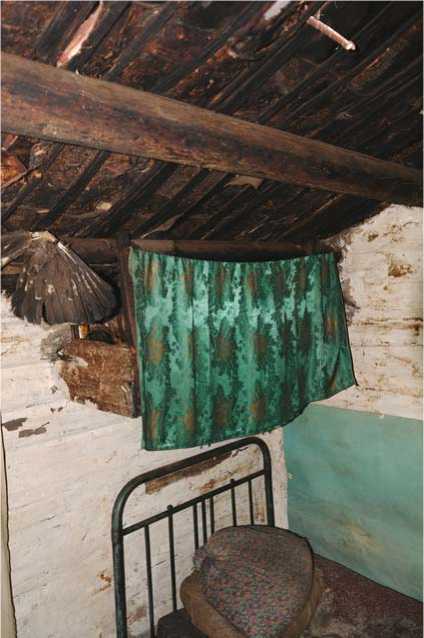

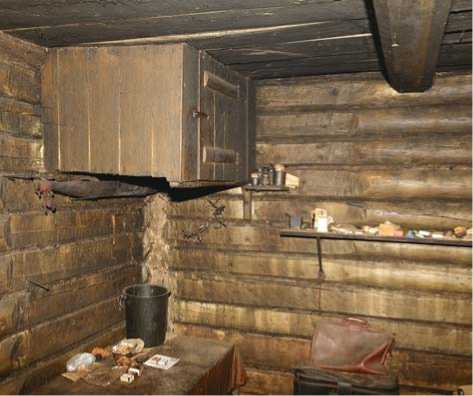

В настоящее время дома манси в небольших селениях представляют собой бревенчатые избы русского типа с чердачным помещением. Семейные фетиши хранятся в двух местах. Первое располагается в жилой комнате: в правом или левом углу на высоте ок. 1,5 м от пола устроена т.н. священная полка, укрытая занавеской (рис. 1)*; к редким вариантам относится прикрепленный к стене небольшой шкаф (рис. 2). На полке (в шкафу) стоят небольшие сундучки, чемоданы, лежат мешки, в которых находится семейная атрибутика и изображения духов-покровителей. В последние годы сакральность угловой полки стала уменьшаться, сюда нередко кладут и обычные хозяйственные вещи: элементы питания, лекарства, мелкий инструмент и пр. Второе место хранения ритуальной атрибутики внутри дома – чердачное помещение, куда вход женщинам запрещен (рис. 3). Здесь собраны «святые» вещи предыдущих поколений обитателей дома. Сундуки, ящики и чемоданы устанавливают на дощатом помосте у задней стены; на продольные перекладины

Рис. 1. Священная полка, укрытая занавеской. Старица Луи-пауль-урай. Фото 2008 г.

Рис. 2. Священная полка в виде шкафа. Поселок Верхнее Нильдино. Фото 2013 г.

вывешивают шкуры принесенных в жертву животных, мешки с поднесенными божествам платками, шкурки петухов; на полу можно увидеть медвежьи и оленьи черепа, принесенные после праздников и жертвоприношений. Стена дома, расположенная напротив входа, у обских угров считается священной.

Рис. 3. Чердачное помещение со священными сундуками. Поселок Ясунт. Фото 2008 г.

Снаружи в ее левой части на высоте ок. 1,5 м от земли прикреплена еще одна священная полка: во время обрядов на нее ставят вынесенные из дома сундучки или ящики с фигурами духов-покровителей, здесь же помещается жертвенная пища и водка.

В состав домашнего святилища входят: фигуры духов-покровителей и их символика, фигурки иттарма – временного вместилища душ умерших родственников, подношения божествам, свинцовые фигурки животных, атрибуты шамана и медвежьего праздника и др. Большая часть описанной атрибутики относится к XVIII–XX вв. Вновь выполненные атрибуты в основном связаны с одеждой для духов-покровителей, поднесенными им платками и берестяными масками медвежьего праздника.

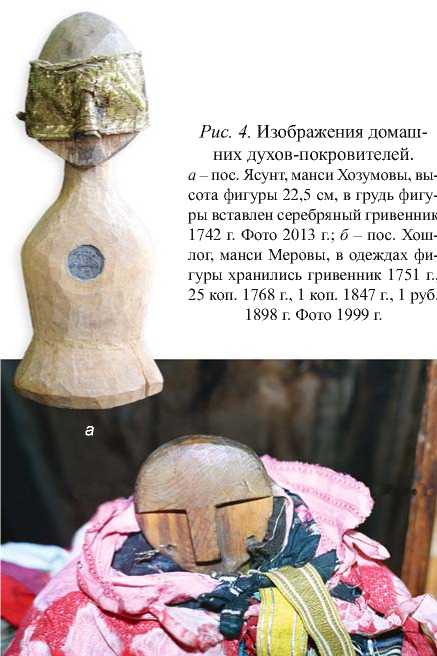

Фигуры духов-покровителей в современных домашних святилищах северных манси представлены в следующих вариантах: в суконной одежде с внутренней основой из дерева; в виде набора одежд без внутренней основы; привозные статуэтки или игрушки (чаще всего это всадник из дерева на лошади из папье-маше). Деревянные основы использу- ются достаточно редко, встречаются две разновидности: бюст (рис. 4) или целая фигура с руками и ногами (рис. 5). Головы круглые или заостренные, вырезаны глаза, нос и рот. Длина подобных фигур варьирует от 10 до 30 см. В деревянной скульптуре встречаются и композиционные изображения, например, фигурка матери с лицом дочери на груди (рис. 6). Фигуры духов-покровителей,

Рис. 4. Изображения домашних духов-покровителей. а – пос. Ясунт, манси Хозумовы, высота фигуры 22,5 см, в грудь фигуры вставлен серебряный гривенник 1742 г. Фото 2013 г.; б – пос. Хош-лог, манси Меровы, в одеждах фигуры хранились гривенник 1751 г., 25 коп. 1768 г., 1 коп. 1847 г., 1 руб. 1898 г. Фото 1999 г.

а

б

Рис. 5. Фигура семейного духа-покровителя Ромбанде-евых. Высота фигуры 30 см. Глаза были закрыты серебряными пятаками эпохи Екатерины II, зашитыми в темную ткань. Поселок Хошлог. Фото 2008 г.

Рис. 6. Фигура духа-покровителя семьи Пузиных. Высота фигурки 8,2 см, в ней просверлено отверстие, через которое пропущен кожаный ремешок для подвешивания к шесту чума. Предположительно изготовлена в XIX в. Поселок Ясунт. Фото 2008 г.

Рис. 7. Изображение Али-няхланг-эквы – духа-покровителя жителей пос. Верхнее Нильдино. Фото 2007 г.

В ситец зашита серебряная монета 1780-х гг. Определены два основных периода формирования этого изображения: конец XVIII – конец XIX в. – время создания основы с косами, верхнего халата, украшенного металлическими бляхами, красного халата из парчи и шейно-нагрудного украшения; к концу XIX – XX в. относятся розовая рубаха, суконный халат, обшитый полосами шелка, и другие украшения [Богордаева, 2012].

у которых отсутствует сердцевина, а туловище создано за счет многочисленных рубашек, халатов и платков, надетых друг на друга, являются наиболее распространенными у северной группы манси (рис. 7). В одеянии боже ств сохраняется и форменная военная одежда.

Уже обращалось внимание на то, что на протяжении XVI–XX вв. ханты и манси при изготовлении фигур божеств старались наделять их атрибутами и символами власти, характерной в России для того или иного хронологического периода [Бауло, 2007]. Первоначальный этап освоения русскими людьми Сибири был связан с продвижением военных отрядов. В этих условиях власть Российского государства остяками и вогулами в большей степени отождествлялась с военной властью. Соответственно социальный (властный) статус местных божеств олицетворял «богатырский», «военный» облик. В пос. Хурумпауль у манси Палан-зеевых описана фигура семейного божества, верхнее одеяние которой представлено мундиром солдата пехоты образца 1763–1786 гг., перешитым по правилам потемкинской реформы 1786 г. (рис. 8). По ряду косвенных данных, она могла олицетворять Луссум-ойку – «Лозьвинского старика» (предки семьи являлись выходцами с р. Лозьвы). Это один из редких случаев обряжения «идола» в военный мундир, другой описан нами у сынских хантов, где семейный дух-покровитель был облачен в солдатский камзол образца 1763– 1786 гг. [Там же]. У ляпинских манси Шешкиных в сундуке хранился поднесенный Мир-сусне-хуму кафтан из сукна коричневого цвета (мундир?) [Гемуев, 1990, с. 82]; он датирован 1720–1730-ми гг., пошит на территории Северной Европы.

Из других изображений семейных духов-покровителей интересна описанная в Ясунте у манси Хо-зумовых большая антропоморфная фигура из множества халатов и рубах, внутри которой находилась завернутая в сиреневый платок серебряная мужская статуэтка, изготовленная в Тобольске в начале XIX в. (рис. 9). В Хурумпауле в священный сундук была положена стеклянная новогодняя игрушка в виде девушки в сарафане, ее почитали как женскую богиню [Ба-

Рис. 8. Фигура духа-покровителя в солдатском мундире конца XVIII в. Поселок Хурумпауль. Фото 2009 г.

Рис. 9. Серебряная статуэтка мужчины – вложение в фигуру духа-покровителя. Высота статуэтки 6,8 см. Мастер П.Т. Брюханов, Тобольск, первая четверть XIX в. Поселок Ясунт. Фото 1999 г.

уло, 2009а, с. 112]. Образ Мир-сусне-хума до сих пор передают с помощью конных статуэток, чаще всего это русские игрушки из папье-маше; встречено также медное навершие русского кресала XIX в. в виде всадника [Там же, с. 114].

Собраны новые данные о Самсай-ойке («За глазами старик», т.е. невидимый, находящийся в недостижимом для зрения месте) – одном из духов, подчинен-

Рис. 10. Изображение Самсай-ойки на чердаке дома Хозумовых . Поселок Хурумпауль. Фото 2011 г.

ных Куль-отыру . Его изображения обычно находятся в предвходовой части жилища между стеной и печью, реже – на чердаке (рис. 10). Сегодня большинство информантов воспринимают Самсай-ойку как позитивно настроенного к людям духа-покровителя и напрямую не соотносят с Куль-отыром . Он охраняет дом, защищает семью от болезней. Осенью, при забое скота ему делают жертвоприношение, ставят мясо, дарят куски ткани, шьют новые черные халаты. Изображению Самсай-ойки свойственны темный цвет одеяния, конусообразная или трапециевидная шапка, чаще всего пришитая к плечевой одежде. Фиксируется динамика, проявляющаяся в замене традиционных материалов привозными, цветных тканей материей преимущественно темного цвета, в упрощении кроя одежды [Бо-гордаева, 2011].

Описано несколько фигур духов-покровителей, основой которых является шаманский бубен. В пос. Ще-курья на чердаке дома манси Сайнаховых хранится бубен, одетый в несколько специально сшитых рубах (рис. 11). Нижняя выполнена из бежевой ткани. Внутри нее связка из трех арсынов (платков) красного и белого цвета. На спине на 20 см ниже воротника пришиты два бежевых платка и монета. Вторая рубашка белая с голубым воротником (в нем зашита монета). Внутри нее красный арсын с монетой. Третья рубаха синяя в клетку, внизу стянута красным платком, завязки воротника светло-голубые. К правой стороне выреза привязаны два платка, свисающие внутрь. Четвертая рубашка выполнена из белой бязи. Внизу она стянута белым платком с зашитой в углу монетой. Верхняя рубаха сшита из синей бязи, воротника не имеет. В пос. Ясунт на чердаке дома манси Пузиных также хранится бубен в одежде. На нем две рубахи: нижняя – белая в полоску и красный горошек (оба

Рис. 11. Семейный дух-покровитель в виде бубна в одежде на чер- Рис. 12. Шаманский бубен в одежде – изображение даке дома Сайнаховых (слева – фигура койпынг-пупыга, охранни- духа-покровителя Пузиных. Поселок Ясунт. Фото ка бубна). Поселок Щекурья. Фото 1999 г. 2007 г.

рукава завязаны узлом), верхняя – синяя в полоску (рис. 12). Аналогичные случаи зафиксированы нами у хантов в поселках Тутлейм (р. Вогулка) и Тильтим (р. Сыня) [Бауло, 2002, с. 23; Сынские ханты, 2005, фото 28]. Речь идет о том, что бубен после смерти шамана воспринимается семейным духом-покровителем, которому с помощью одежды придали антропоморфные черты.

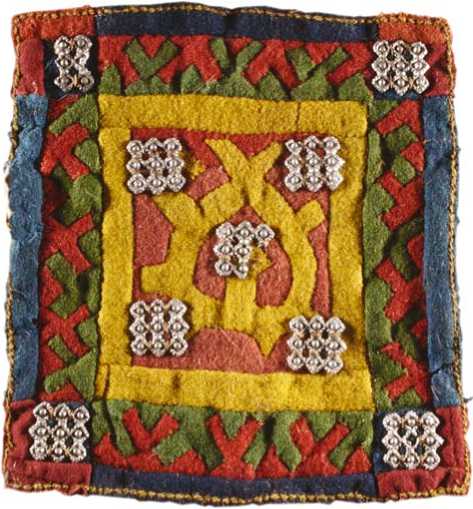

Помимо фигур божеств и духов-покровителей в домашних святилищах северных манси представлены предметы с их изображениями и символикой. В первую очередь это жертвенные покрывала. С начала XXI в. удалось описать собственно покрывал 36 экз., ритуальных поясов 2 экз., богатырских шлемов 5 экз. В большинстве случаев на них изображен скачущий Небесный всадник Мир-сусне-хум . Как известно, покрывала выполнялись в виде полотнища прямоугольной формы с двумя, четырьмя, шестью или семью фигурами всадников, каждая из которых располагалась в отдельном квадрате. Все они символизировали «седло бога». Богатырю также шили пояс, на котором размещали четыре или пять фигур всадников. Завершал одеяние шлем, украшенный изображениями четырех или семи всадников [Гемуев, 1990; Ге-муев, Бауло, 2001].

При всей каноничности данного вида культовой атрибутики у северных манси в последние годы отмечены ранее не встречавшиеся образцы: покрывало с четырьмя фигурами всадников и двумя солярными знаками (пос. Верхнее Нильдино, Пакины) (рис. 13), пояс с изображениями двух всадников, двух оленей, солнца и месяца (пос. Хурумпауль, Меровы), пояс с двумя фигурами всадников (пос. Хошлог, Ром-бандеевы) (рис. 14) и шлем с восемью (пос. Верхнее Нильдино, Пакины), шлем, на котором изображены два всадника и две птицы (пос. Патрасуй) (рис. 15). На Северной Сосьве впервые зафиксировано покрывало с шестью фигурами всадников (пос. Верхнее Нильдино, Вынгелевы) (рис. 16). Следует отметить, что в обрядах используются покрывала, пошитые в основном в 1930–1980-х гг., вновь изготовленных не встречено. Данный факт позволяет с осторожностью (и сожалением) говорить об угасании, если не полном исчезновении уникальной традиции создания атрибутов Небесного всадника у манси. В этом же

Рис. 13. Жертвенное покрывало. Размеры 88 × 75 см. Середина XX в.

Поселок Верхнее Нильдино (Пакины). Фото 2008 г.

Рис. 14. Ритуальный пояс с изображением двух всадников. Размеры 126 × 48 см. Первая половина XIX в. Поселок Хошлог (Ромбандеевы). Фото 2008 г.

а – оборотная сторона; б – лицевое покрытие из ткани с ручной вышивкой.

Рис. 15. Богатырский шлем. Размеры 35 × 36 см. Середина XX в. Поселок Патрасуй (Остеровы). Фото 2006 г.

Рис. 16. Жертвенное покрывало с изображением шести всадников. Размеры 100 × 47 см. Середина XX в. Поселок Верхнее Нильдино (Вынгелевы). Материалы экспедиции 2006 г.

контексте стоит упомянуть замену традиционных берестяных выкроек для фигур всадников на бумажные (в частности, в Хурумпауле для них были использованы страницы журнала «Огонек»).

Значительное место в домашних святилищах северных манси занимают подношения божествам и духам-покровителям. Жертвоприношения осуществляются по праздникам, во время проведения обрядов, сопровождают просьбы членов семьи (об удачном промысле, излечении болезни, нахождении пропажи и пр.). Особое место занимают специально изготовленные предметы одеяния и снаряжения, включая покупные большие медные поясные пряжки XIX в. Из новых находок отметим пожертвованный одному из духов-покровителей манси Вынгелевых (пос. Верхнее Нильдино) генеральский китель образца 1946– 1956 гг. Интересно, что при этом у него был заменен

Рис. 17. Серебряная овальная пластина с изображением оленя. Размеры 10,6 × 6,7 см. Мастер П.Т. Брюханов, Тобольск, 1820-е гг. Старица Норколн-урай. Фото 2013 г.

подклад на скроенный из платков первой четверти XX в. Вместе с культовой атрибутикой хранится и жертвенная посуда, которая, с одной стороны, является даром духу-покровителю или его собственностью, а с другой – используется хозяином дома и другими присутствующими во время обряда. Для подношения табака божествам продолжают пользоваться круглыми медными табакерками середины–конца XIX в.

Ряд предметов, поднесенных духам-покровителям, выполнял магическую функцию, направленную главным образом на обеспечение удачного охотничьего или рыбного промысла. Для этой цели, в частности, использовали приобретенные у приезжих купцов или в городах на ярмарках медные и посеребренные блюдца, прямоугольные и овальные пластины, изготовленные преимущественно в Тобольске в конце XVIII – первой четверти XIX в. На них с помощью чеканки и гравировки изображена сцена охоты на оленя и птиц [Бауло, 2009б]. Из наиболее интересных находок последних лет необходимо упомянуть серебряные блюдца из дома Вынгелевых в старице Луи-пауль-урай (Тобольск, 1795 г.) и из пос. Хошлог (Москва, 1830 г.), овальную пластину – имитацию щитка лучника – из дома Вынгелевых в старице Норколн-урай (Тобольск, 1820-е гг.) (рис. 17).

Жертвенным даром являются и деньги, коих в сундуках накапливается множество, часто разных эпох. В основном встречаются монеты XIX–XX вв., реже – XVIII в. За последние годы найдено ок. 30 монет достоинством 10, 15, 20 коп. времен правления Елизаветы и Екатерины II. К редким находкам относятся полтинник 1724 г. Петра I и рубль 1727 г. Петра II (старица Норколн-урай) (рис. 18).

В священные сундуки кладут также найденные необычные вещи, в т.ч. древние артефакты. В XVIII–

а

Рис. 18. Рубль Петра II. 1727 г. Старица Норколн-урай. Фото 2014 г. а – реверс; б – аверс.

б

Рис. 19. Фигурный бронзовый подвес. Размеры 12 × 9 см. Предположительно X–XII вв. Старица Норколн-урай. Фото 2013 г.

XX вв. северными манси найдено немало образцов древнего бронзолитейного производства. Их воспринимали как материальные свидетельства существования легендарных богатырей-предков, а также как послание свыше, знак удачи и особой благосклонности к человеку со стороны небесных сил. На дне священных сундуков в последние годы удалось обнаружить неолитическое каменное тесло, бронзовые кельт, зеркало, фигурку зайца, подвес (рис. 19), серебряные очелье, наруч, три диска [Бауло, 2013, с. 38–41, 174–177].

У северных манси существует развитый культ предков, связанный с изготовлением изображений умерших людей [Гемуев, 1990; Соколова, 1990]. Иттер-ма – изображение, заместитель покойного, временное вместилище одной из его душ, возрождающейся в новорожденном. Их изготавливают по-разному: фигурку человека отливают из свинца или вырезают из куска дерева, отколотого от шеста чума либо венца сруба дома, где жил умерший. «Лицо» часто передано серебряной монетой; зафиксированы случаи бытования иттермы с фотографией лица покойного. На фигурку надевают халаты (платья) и шубку из оленьего меха. Время хранения иттермы в семье покойного варьирует в локальных группах манси. В большинстве случаев изображения умерших переходят в состав духов-предков, охраняющих семью (рис. 20). Следует отметить, что такие фигурки встречаются в бассейне р. Ляпин повсеместно, в то время как в верховье Северной Сосьвы их единицы. Распространенность иттерма у ляпин-ских манси, скорее всего, объясняется их проживанием в XVII–XIX вв. рядом с ненцами, у которых они могли заимствовать данный феномен и обозначающий его термин (ср. ненец. нгытарма ).

В домашних святилищах северных манси имеется немало атрибутов, связанных с культом божества выс-

Рис. 20. Фигурка иттерма (слева) в ящике.

Здесь же лежит старый телефонный аппарат. Может быть, он принадлежал умершему и оказался в числе поминального инвентаря; не исключено, что родственниками была осмыслена ситуация возможного общения с покойным. Поселок Ясунт (Хозумовы). Фото 2007 г.

шего ранга – Ялпус-ойки (медведя). В наибольшей степени его почитание выражается в медвежьем празднике. Речь прежде всего идет об имда – шкуре убитого медведя с головой. В традиционной обрядности после разделки туши шкура складывается вдвое таким образом, что впереди оказывается морда и лапы зверя. Ее нижняя часть привязывается к специальному каркасу, выполненному из черемуховых ветвей. Лыко, служащее для обвязки, также черемуховое. Этот каркас называется апа – «колыбель» или «люлька» (рис. 21). Его обычно делает мужчина, убивший медведя. Шкура на каркасе находится в центре медвежьего празд-

Рис. 21. Медвежья шкура ( имда ) на каркасе. В старину нос медведя закрывали серебряным блюдцем, здесь он закрыт крышкой от баночки из-под вазелина и двумя монетами выпуска 1920-х гг. Поселок Хурумпауль (Хозумовы). Фото 2010 г.

Рис. 22. Суконная игольница - подношение Калтась-экве . Размеры 25 × 26 см. Середина XIX в. Поселок Ясунт (Пузины). Фото 2007 г.

ника; вокруг нее происходят все основные обряды. Для драматических сценок изготавливают берестяные маски, деревянные лошадки и головы журавля. Мужчины, выступающие в роли богатырей-предков, надевают серебряные очелья. В ходу халаты, ритуальные рукавицы с изображением медведя или узорами. Музыкальное сопровождение песен и сценок исполняется на струнных инструментах ( санквылтап ).

Северные манси образ божества Ялпус-ойки почитали и в предметах древнего бронзолитейного производства, которые они находили в обвалах берегов рек или на местах старых городищ. В пос. Ясунт в священном сундуке манси Хозумовых хранилась красная лента с завязанными на концах и середине тремя узлами. В первом были завернуты серебряные монеты XIX – начала XX в., во втором – фигурка медведя, медные и серебряные монеты 1870–1932 гг., в третьем – скульптурное изображение двух медведей с привязанной монетой (10 коп.) 1813 г.

Как и в других группах обских угров, у северных манси принято делать специальное подношение по поводу прибавления в семействе. После рождения мальчика духу-охранителю подносят миниатюрные луки с тетивой из веревки и привязанными стрелами с тупыми наконечниками, сопровождая их пожеланием, чтобы ребенок вырос метким и удачливым охотником. Довольно большая группа культовых атрибутов домашних святилищ у северных манси и сегодня связана с почитанием Калтась-эквы - Верховной богини-матери у обских угров, жены Нуми-Торума. Она незримо присутствует при первом вздохе появившегося ребенка, дает новорожденному душу, отмеривает человеку срок его жизни. При появлении на свет девочки изготавливается квадратная суконная игольница (рис. 22), которая подносится богине с просьбой покровительства ребенку. В последующем лучшим подарком Калтась-экве считается новый большой платок. В семейных святилищах еще можно изредка встретить платок с традиционной вышивкой, но чаще дарили фабричное изделие, к которому по периметру пришивали дополнительную полоску ткани с нитями бахромы, символизирующими длинные седые волосы богини. Встречаются сюжетные платки конца XIX – начала XX в., например, с изображением памятника «Тысячелетие России» или портретом Иоанна Кронштадтского; лицо последнего на платке обильно кроплено кровью жертвенного животного.

На рубеже XX–XXI вв. в домашних святилищах северных манси зафиксированы статуэтки и фигурки животных, привозные и сделанные на местах. Культа коня в XVII–XX вв. у обских угров, видимо, не существовало: достоверных сведений об этом нет. Конь почитался или выделялся среди других животных как составная часть образа Небесного всадника. Было принято не только приносить его в жертву, но и подносить фигурки лошадок в дар младшему сыну Верховного бога. Лошадка из папье-маше XIX в. на подставке с колесиками описана в домашнем святилище И.В. Албина в Ломбовоже.

Лучшей жертвой божествам считалось животное, при этом Мир-сусне-хуму полагалось жертвовать коня, а другим фигурам угорского пантеона – оленя (бычка, овцу, петуха и пр.). Подобная жертва часто была обременительна для семейного бюджета, да и далеко не все манси имели лошадей. Вместо жертвоприношения можно было положить в священный сундук выре-

Рис. 23. «Заместитель» жертвы – свинцовая фигурка лошади. В живот вплавлена серебряная монета 1920-х гг. Фигурка вместе с купоном на 30 коп. была завернута в узкий лоскут ткани. Поселок Яны-пауль (Самбиндаловы). Фото 2007 г.

занную из бересты (картона) фигурку коня; человек, обращаясь к богу с просьбой, давал клятву зарезать лошадь при первой возможности. Эти фигурки после жертвоприношения полагалось выбрасывать, но на практике чаще всего они продолжают храниться среди культовых атрибутов. В ряде случаев фигурку отливали из свинца (рис. 23) или использовали металлические статуэтки, приобретенные у купцов. Так, к категории «временной жертвы» можно отнести массивное литое медное изображение лошади из Хошлога. Эта скульптура с колокольчиком на шее, вместе с серебряным блюдцем московской работы 1830 г., медными и серебряными монетами 1840–1890-х гг., была завернута в шелковый платок. Таким образом, «временная жертва» семейному духу-покровителю была увеличена за счет дополнительных подношений.

Игрушка и бытовая скульптура (например, солонка фабрики М.С. Кузнецова в виде утки) связаны и с преподнесением их божествам с магическими целями, в основном для обеспечения благоприятного промысла и успешного ведения хозяйства. В Ломбовоже описано подношение в виде игрушки из жести (предположительно рубеж XIX–XX вв.): к подставке припаяны фигуры мула и идущего за ним человека. Фигура животного обмотана шерстяным шнуром и поднесена семейному духу-покровителю с просьбой о сохранности стада, при этом понимались все домашние животные: корова, овцы и лошадь.

Из шаманской атрибутики в домашних святилищах сегодня можно встретить связки стрел для камлания, бубны с крестообразной или вильчатой рукоятью, койпынг-пупыгов – духов-охранников бубна. Общее число подобных атрибутов невелико, что, скорее всего, свидетельствует о неразвитости шаманизма у северных групп обских угров вообще, а не его упадке после прихода русских. В повседневной жизни и при проведении обряда посредником между живущими людьми и почитаемыми ими духами являлся хозяин дома, шаману оставался уровень общения с духами в критических (болезнь, пропажа, стихия) или пограничных (гадание у гроба покойного) ситуациях.

За последние годы описано шесть бубнов (по одному в поселках Верхнее Нильдино, Ломбовож, Ще-курья, три в пос. Ясунт). Для примера дадим описание бубна, хранящегося на чердаке дома Немдазиных в Ясунте. Он круглой формы, диаметр 50 см, ширина обечайки 9 см, длина рукояти 42, колотушки – 30 см. Рукоять вильчатая, привязана кожаными ремешками к обечайке, обмотана лоскутами разноцветной ткани с завязанными монетами, поверх них красным шерстяным шнуром. Между вилками перемычка из 12 медных и оловянных колец на кожаном шнурке; к концу одной вилки привязан шаркунец. Мембрана бубна из оленьей кожи прикреплена к обечайке кожаным жгутом. На внешней стороне обечайки укреплены 12 деревянных столбиков-резонаторов, на внутренней вбиты четыре железные скобы, на каждую из которых надето по пять медных колец. Колотушка с загнутой ударной частью, обшитой мехом оленя, привязана к рукояти бубна (рис. 24).

Рис. 24. Шаманский бубен. Диаметр 50 см. Середина

XX в. Поселок Ясунт (Немдазины). Фото 2007 г.

У ляпинских манси шаманский бубен обычно сопровождает рядом стоящая фигура койпынг-пупыга -охранника духа, описано три таких случая. Фигура койпынг-пупыга из Щекурьи состоит из семи ритуальных стрел, обернутых тканью, поверх которой надето несколько белых рубах; верхняя подпоясана. На фигуру накинут белый халат, повязан шарф. Голова оформлена островерхой шапкой из хлопчатобумажной ткани бежевого цвета, султан выполнен из семи кисточек. Высота фигуры 75 см (см. рис. 11). Основу фигуры охранника бубна в Ясунте также составляют семь стрел, они обернуты шинельным сукном, кусками ткани белого и голубого цвета, к верхней части пришиты узкие кисти красного сукна. Фигура обвязана поясом из голубого платка, к которому прикреплены узкие красные ленты. Сверху накинут платок пестрой расцветки. Высота фигуры ок. 50 см.

Для умилостивления богов и духов-покровителей в домашних святилищах совершают жертвоприношение, в ходе которого просят о даровании благополучия. Руководит обрядом хозяин дома, он же выступает посредником между членами своей семьи и духами-покровителями. Жертвоприношения подразделяются на кровавые ( йир ) и бескровные ( поры ). Во время йир жертвуют домашних животных, при совершении обряда поры пользуются заранее приготовленными продуктами, свежей рыбой, дичью. «Угощают» не только духов-покровителей, но и хранящиеся в доме медвежьи шкуры; рюмка водки непременно предназначается огню (очагу) и солнцу. Духам также преподносят дары в виде мехов, тканей, сукна, металлических изделий. Крышки вместилищ семейных святынь приоткрывают, в священный угол, а также у очага и на улице с задней стороны дома ставят угощение духам-покровителям – пищу и спиртное. Церемония происходит и на чердаке, если там хранятся «святые» вещи.

Заключение

Домашние (семейные) святилища в начале XXI в. продолжают выполнять важную функцию поддержания контактов между миром людей и миром богов в условиях существования локальных, небольших по размеру, поселков северных манси. Подвергшись последовательно натиску насильственной христианизации, атеистической идеологии, вмешательству государственных органов в частный мир мансийской семьи, они остаются островком стабильности, на котором основан традиционный уклад жителей Сибирского Севера.

Обследования домашних святилищ за последние 15 лет принесли новые находки, которые позволили углубить наши знания о религиозно-обрядовой сфе- ре обских угров. Среди них наиболее яркие следующие: замечательные образцы древнего бронзолитейного и средневекового серебряного производства, рубль Петра II, самое раннее из известных тобольское серебряное блюдце (1795 г.), впервые обнаруженная овальная серебряная пластина (имитация наруча) работы тобольского мастера П.Т. Брюханова и его же мужская статуэтка первой четверти XIX в., военные мундиры конца XVIII в. и советского времени, изображения духов-покровителей с основой в виде шаманского бубна, фигуры охранников бубна, жертвенные покрывала с необычным расположением фигур всадников и др.

При сохранении традиционного состояния большинства домашних святилищ заметен процесс их угасания. Выделим основные изменения, произошедшие за первые годы начавшегося столетия: частичная десакрализация чердачного помещения и священных полок; исчезновение традиции изготовления фигур семейных духов-покровителей из дерева и жертвенных покрывал; применение покупных головных уборов (спортивных шапочек); трансформация образа Сам-сай-ойки и характеристик его одежды; замена светлой монеты на фотографию в оформлении «лица» иттер-мы и берестяных выкроек бумажными. При использовании в обрядовой практике вещей более ранних эпох происходит восполнение культовых атрибутов по следующим видам: одежда духов-покровителей, новые платки, монеты, берестяные маски медвежьего праздника.

Список литературы Боги и люди: жизнь под одной крышей

- Бауло А.В. Культовая атрибутика березовских хантов. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. -92 с.

- Бауло А.В. «Мундир» остяцкого божества//Археология, этнография и антропология Евразии. -2007. -№ 3. -С. 119-124.

- Бауло А.В. «Арлекин» -остяцкий идол//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009а. -№ 3. -С. 111-118.

- Бауло А. В. «Тобольское серебро» в обрядах вогулов и остяков. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009б. -176 с.

- Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных манси в начале XXI века: этногр. альбом. -Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Баско, 2013. -208 с.