Богучанская археологическая экспедиция: трёхлетние итоги (2008-2010)

Автор: Коровушкин Д.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521680

IDR: 14521680

Текст статьи Богучанская археологическая экспедиция: трёхлетние итоги (2008-2010)

Насущной задачей современной фазы социально-экономического развития российских территорий является сохранение историко-культурного наследия России, находящегося в зонах строительства и иного хозяйственного использования участков, на которых расположены объекты культурного наследия.

Одним из наиболее ярких примеров разрушающего воздействия на памятники археологии являются водохранилища построенных или строящихся гидроэлектростанций. Отличительной особенностью ситуации с объектами археологии, которым грозит затопление при наполнении водохранилищ, является невозможность каких-либо обходов или перетрассировок. Наличие археологических и других памятников истории и культуры и ранее учитывалось при строительстве гидроэлектростанций – достаточно вспомнить строительство Асуанской ГЭС в Египте, когда из зоны затопления переносились целые храмовые комплексы эпохи Древнего Египта (4–5 тысяч лет тому назад). Не стала исключением и строящаяся на р. Ангаре Богучанская ГЭС.

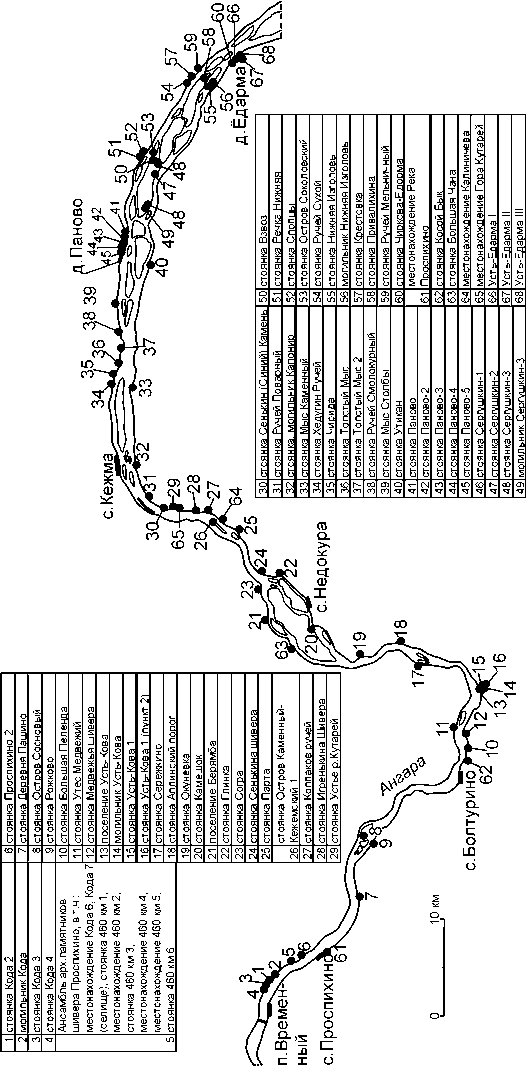

Здесь, на территориях Кежемского района Красноярского края и Усть-Илимского района Иркутской области, археологами обнаружены более 200 объектов археологии – поселений, стоянок, могильников и культовых мест древнего ангарского населения, проживавшего в этих местах на протяжении сорока тысяч лет.

В 2007 г. было начато активное исследование и охранно-спасательные археологические раскопки в зоне затопления. Работы велись в рамках государственных контрактов, основным исполнителем в которых выступал Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН). Для реализации этих задач была создана Богучанская археологическая экспедиция ИАЭТ СО РАН (научный руководитель - академик А.П. Деревянко, начальник экспедиции - д.и.н. профессор Н.И. Дроздов, заместители начальника – д.и.н. Д.Г. Коровушкин и д.и.н. профессор Г.И. Медведев).

В охранно-спасательных работах Экспедиции в зоне затопления в 2008, 2009 и 2010 гг. (рис. 1–3) работали, соответственно, 24, 29 и 32 полевых археологических отряда, сформированных сотрудниками ИАЭТ СО РАН и его лабораторий и филиалов в Абакане, Кемерово, Иркутске, Красноярске,

водохранилища Богучанской ГЭС в 2008 г.

д.Наново

о. о о сч

М

U m

Рис. 3. Карта-схема охранно-спасательных работ на памятниках в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС в 2010 г.

Новосибирске, Омске, Тобольске, Томске. В работе приняли участие сотрудники и студенты Красноярского, Новосибирского и Тобольского государственных педуниверситетов, Абаканского, Алтайского, Братского, Иркутского, Кемеровского, Новосибирского, Омского и Томского государственных университетов, Сибирского федерального университета, Красноярского краевого музея. Численность личного состава экспедиции неуклонно росла: 500 человек в 2008, более 750 в 2009, 980 человек – в 2010 г.

За эти три года общий объём археологических раскопок методом сплошного вскрытия с полной выемкой грунта составил более 70 тыс. кв. м.

В результате проведённых работ сотрудниками Экспедиции практически полностью исследованы и будут рекомендованы к исключению с учёта более 100 объектов, паспортная площадь которых составляет не менее 65 % от всей площади объектов только в красноярской части зоны затопления.

Тем не менее, десятки археологических памятников в границах Кежем-ского района Красноярского края, безусловно, потребуют дальнейших полевых исследований. Особое беспокойство вызывает богатейшее историко-культурное наследие в иркутской части зоны затопления. Из десятков памятников лишь три попали в программу работ 2009 – 2010 гг.

Научные результаты работ впечатляют: масштабные археологические раскрытия позволяют в новых красках увидеть 40-тысячелетнюю историю Ангары. Комплексный мультидисциплинарный подход к археологическим работам, одномоментные раскопки на десятках памятников в русле единого научно-методического руководства позволили получить новые результаты, значительно расширяющие фундаментальное научное знание об истории Приангарья, миграциях и культурных связях древнего населения Северной Евразии, древних технологических традициях и мировоззрении, явленном через образцы изобразительного искусства, достойные лучших музеев. На некоторых исследуемых объектах количество археологических артефактов исчисляется десятками тысяч. Обнаружены уникальные для высоких широт поселенческие (Хедугин Ручей и Медвежий Утёс) и погребальные комплексы (Шивера Проспихино). На части объектов (Косой Бык, Большая Пеленда) археологическими исследованиями выявлено значительное удревнение, вплоть до эпохи палеолита, и увеличение числа культуросодержащих слоев.

Статьи, представленные в этом разделе сборника, иллюстрируют проделанную сотрудниками экспедиции работу, позволяют по-новому увидеть сорокатысячелетнюю историю Ангары, раскрыть новые горизонты исторического знания.