Болезни предстательной железы в Российской Федерации: статистические данные 2008-2017 гг

Автор: Аполихин О.И., Сивков А.В., Комарова В.А., Никушина А.А.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Организация урологической помощи

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. В России урологические заболевания составляют 1012% общей заболеваемости населения и являются одной из причин снижения качества жизни, инвалидизации и смертности. Мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность, доброкачественные и воспалительные заболевания предстательной железы (ЗПЖ) и др. составляют основную долю уронефрологических заболеваний. Однако точных данных о числе больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) и простатитом ни в России, ни в мире не существует. Материалы и методы. Собрана и обобщена информация по основным показателям, характеризующим заболевания мочеполовой системы и предстательной железы (ПЖ) у взрослого населения Российской Федерации за 2008-2017 гг. на основании данных официальной статистики Министерства здравоохранения. Результаты. Общая заболеваемость взрослого населения болезнями мочеполовой системы (БМПС). Динамика общей заболеваемости БМПС взрослого населения в Российской Федерации свидетельствует о тенденции к увеличению за последнее десятилетие с 13642343 в 2008 г...

Заболеваемость, предстательная железа, регионы российской федерации

Короткий адрес: https://sciup.org/142223130

IDR: 142223130 | DOI: 10.29188/2222-8543-2019-11-2-4-12

Текст научной статьи Болезни предстательной железы в Российской Федерации: статистические данные 2008-2017 гг

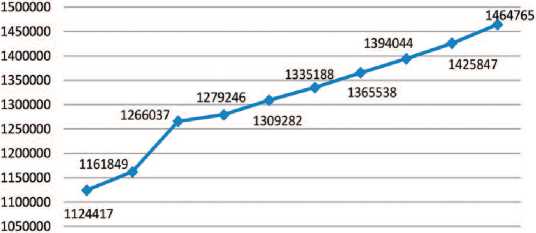

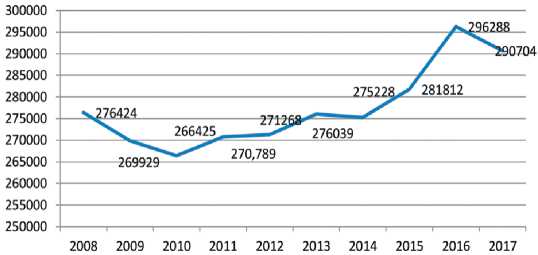

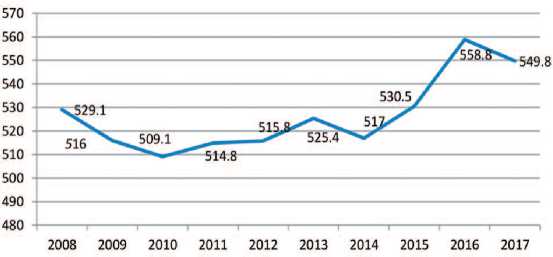

Динамика общей заболеваемости ПЖ в Российской Федерации свидетельствует о неуклонном росте общего числа мужчин, которые страдают заболеваниями ПЖ, экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 19 при этом прирост заболеваемости составил 30,3% (рис. 4).

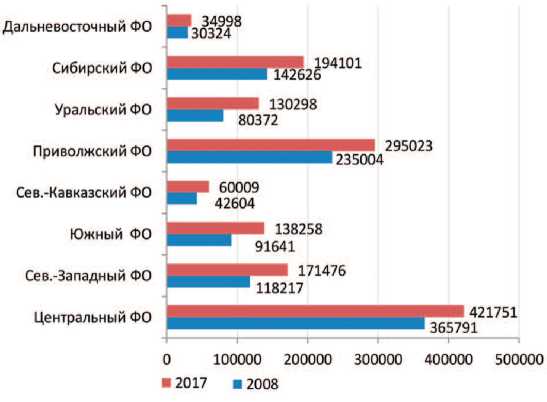

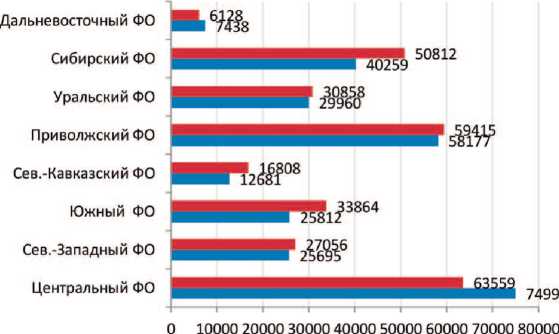

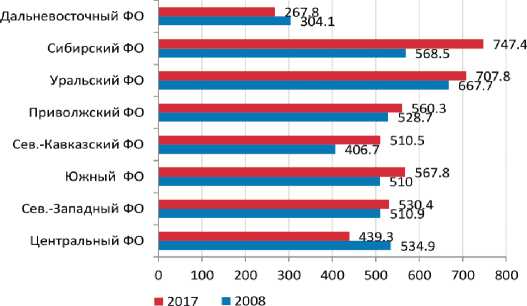

В 2008 и 2017 годах наибольшее число зарегистрированных больных с ЗПЖ было в Центральном ФО, Приволжском ФО и Сибирском ФО, меньше всего больных с ЗПЖ было отмечено в Дальневосточном и Се-веро-Кавказком ФО (рис. 5).

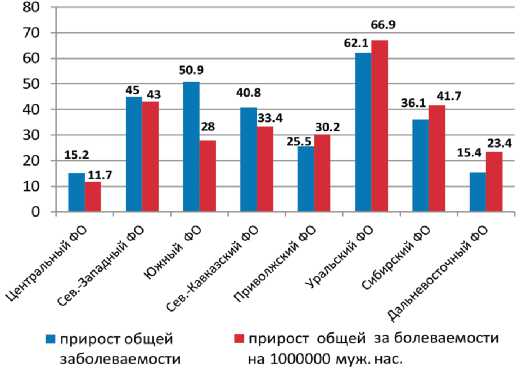

Во всех округах РФ отмечено повышение общей заболеваемости, которое составило: в Центальном ФО – 15,2%; в Северо-Западном ФО

– 45%; в Южном ФО – 50,9%; в Се-веро-Кавказком ФО – 40,8%; в Приволжском ФО – 25,5%; в Уральском ФО – 62,1%; Сибирском ФО – 36,1%; Дальневосточном ФО – 15,4 (рис. 6).

Общая заболеваемость ПЖ на 100000 мужского населения.

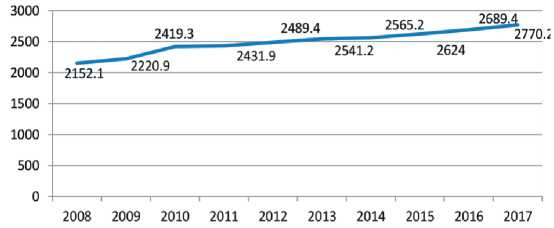

Общая заболеваемость ПЖ в РФ, рассчитанная на 100000 мужского населения, увеличилась за 9 лет с 2152,1 до 2770,2 (+28,7%) (рис. 7).

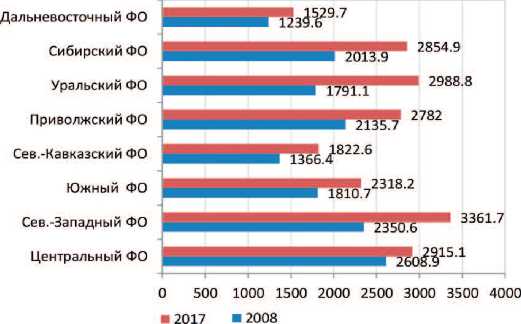

В 2017 году наибольшая заболеваемость отмечена Северо-Запад- ном, Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах (рис. 8). При этом в 2007 году в Центральном и Северо-Западном ФО заболеваемость на 100000 мужского населения превышала общероссийскую, составляя 2608,9 и 2350,6, соответственно. В 2017 году высокая заболеваемость отмечена в Центральном, Северо-Западном, Уральском ФО, составляя: 2915,1; 3361,7 и 2988,8, соответственно, при среднероссийском уровне – 2770,1 (рис. 8).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 4. Динамика общей ЗПЖ за период 2008-2017 гг.

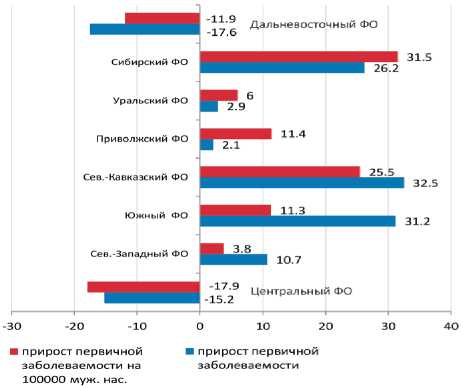

Рис. 6. Прирост общей ЗПЖ (%) и общей ЗПЖ (%) на 100000 мужского населения в ФО РФ

Рис. 5. Динамика общей ЗПЖ по федеральным округам

Рис. 7. Динамика общей ЗПЖ на 100000 мужского населения в РФ

Рис. 8. Динамика общей ЗПЖ на 100000 мужского населения по федеральным округам

Рис. 9. Динамика первичной заболеваемости болезнями ПЖ

■ 2017 ■ 2008

Рис. 10. Динамика первичной ЗПЖ в федеральных округах РФ

Рис. 11. Прирост первичной ЗПЖ (%) на 100000 мужского населения по РФ

Таблица 1. Области РФ с наименьшими и наибольшими показателями общей ЗПЖ на 100000 мужского населения в 2017 году

|

Области с наименьшими значениями ЗПЖ на 100000 мужского населения |

Области с наибольшими значениями ЗПЖ на 100000 мужского населения |

||

|

округ и область |

ЗПЖ на 100000 мужского населения |

нтр |

ЗПЖ на 100000 мужского населения |

|

Российская Федерация – 2154,1 |

|||

|

Центральный ФО – 2915,1 |

|||

|

Калужская область |

1697,7 |

Воронежская область |

5140,7 |

|

Курская область |

1715,8 |

г. Москва |

4112,6 |

|

Ивановская область |

1793,1 |

Орловская область |

3236,4 |

|

Северо-Западный ФО – 3361,7 |

|||

|

Ленинградская область |

1485,4 |

г. Санкт-Петербург |

5184,5 |

|

Вологодская область |

1897,0 |

Республика Коми |

3436,4 |

|

Калининградская область |

2086,3 |

Республика Карелия |

3101,8 |

|

Южный ФО – 2318,2 |

|||

|

Республика Калмыкия |

1258,4 |

Краснодарский край |

2893,9 |

|

г. Севастополь |

1433,9 |

Республика Адыгея |

2736,4 |

|

Северо-Кавказский ФО – 1822,6 |

|||

|

Чеченская республика |

859,2 |

Республика Дагестан |

2293,5 |

|

Республика Ингушетия |

1123,6 |

Республика Северная Осетия – Алания |

2028,1 |

|

Приволжский ФО – 2782,0 |

|||

|

Пензенская область |

2073,5 |

Чувашская республика |

4602,9 |

|

Саратовская область |

2205,9 |

Самарская область |

4273,7 |

|

Республика Мордовия |

2235,4 |

Ульяновская область |

3890,3 |

|

Уральский ФО – 2988,8 |

|||

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

1932,4 |

Курганская область |

3761,4 |

|

Ханты-Мансийский авт. Округ – Юрга |

2487,5 |

Тюменская область |

3594,9 |

|

Сибирский ФО – 2854,9 |

|||

|

Республика Тыва |

590,3 |

Алтайский край |

4475,9 |

|

Забайкальский край |

1696,1 |

Омская область |

3910,9 |

|

Республика Бурятия |

1705,7 |

Иркутская область |

3338,7 |

|

Дальневосточный ФО – 1529,7 |

|||

|

Еврейская автономная область |

537,8 |

Амурская область |

2275,9 |

|

Сахалинская область |

861,5 |

Камчатский край |

1915,1 |

|

Чукотский автономный округ |

886,5 |

Хабаровский край |

1651,9 |

Во всех округах отмечено повышение ЗПЖ в расчете на 100000 мужского населения, наибольший прирост отмечен в Уральском ФО (+66,9%), Северо-Западном ФО (+43%), СевероКавказском ФО (+33,4%) (рис. 6).

Необходимо отметить большую вариабельность заболеваемости болезнями ПЖ на 100000 мужского населения, как по федеральным округам, так и в регионах ФО: этот показатель может отличаться в 3-4 раза (табл. 1). Так, в Калужской области Центрального ФО этот показатель равен 1697,7, а в Воронежской области – 5140,7. Самый низкий показатель общей ЗПЖ выявлен в сл. регионах: Еврейская автономная область (537,8); республика Тыва (590,3); Чеченская республике (859,2); республика Калмыкия (1258,4). Высокие показатели общей ЗПЖ на 100000 мужского населения зафиксированы: в Санкт-Петербурге (5184,5); Воронежской области (5140,7); Пензенской области (4602,9); Алтайском крае (4475,9) и в г. Москве (4112,6).

Первичная заболеваемость ПЖ взрослого населения

За 9-летний период отмечено увеличение первичной заболеваемости на 5,2%, достигнув максимума в 2016 году: 296288 первично-заболев-ших (рис. 9).

Наибольшее число первично заболевших в 2008 году отмечено в Центральном (74995), Приволжском (58177) и Сибирском (40259)

экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 19

Рис. 12. Динамика первичной ЗПЖ на 100000 мужского населения РФ в 2008-2017 гг.

Рис. 13. Первичная ЗПЖ на 100000 мужского населения в 2008 и 2017 гг.

федеральных округах (рис. 10). В 2017 г. отмечена та же тенденция. Однако в Центральном первичная заболеваемость уменьшилась на 17,9% и составила 63559 случаев (рис. 10).

Во всех округах РФ кроме Центрального и Дальне-Восточного отмечен прирост первичной ЗПЖ, который колебался от 2,1% (Приволжский ФО) до 32,5% (Северо-Кавказский ФО) (рис. 11).

Первичная заболеваемость ПЖ взрослого населения на 100000 взрослого мужского населения

Первичная ЗПЖ на 100000 взрослого мужского населения в РФ за период 2008-2017 гг. колебалась от минимальной (514,8) в 2011 году до максимальной (558,8) в 2016 году и за изучаемый период прирост составил 3,9% (рис. 12).

В 2008 году наиболее высоким этот показатель был в Уральском (667,7), Сибирском (568,5) и Приволжском (528,7) федеральных округах, при среднероссийском показателе – 529,1 случаев. В Дальневосточном (304,1) и Северо-Кавказком (406,7) ФО этот показатель был ниже среднероссийских. В 2017 году Сибирский, Уральский и Южный ФО оставались регионами с высоким уровнем заболеваемости на 100000 мужского населения (рис. 13).

В Центральном и Дальне-Восточном ФО отмечено снижение первичной ЗПЖ в расчете на 100000 мужского взрослого населения, которое составило 17,9 и 17,6%. Во всех остальных ФО отмечено увеличение этого показателя в пределах от 3,8%

(Северо-Западный ФО) до 32,5% – в Северо-Кавказском ФО (рис. 10).

Отмечено значительное различие первичной ЗПЖ на 100000 мужского населения в регионах РФ

Таблица 2. Области РФ с наименьшими и наибольшими показателями первичной ЗПЖ на 100000 мужского населения в 2017 году

|

Области с наименьшими значениями ЗПЖ на 100 000 мужского населения |

Области с наибольшими значениями ЗПЖ на 100 000 мужского населения |

||

|

округ и область |

ЗПЖ на 100 000 мужского населения |

нтр |

ЗПЖ на 100 000 мужского населения |

|

Российская Федерация – 549,8 |

|||

|

Центральный ФО – 439,3 |

|||

|

Тамбовская область |

205,3 |

Воронежская область |

722,5 |

|

Курская область |

230,8 |

Тульская область |

703,8 |

|

Смоленская область. |

262,1 |

Брянская обл. |

592,1 |

|

Северо-Западный ФО – 530,4 |

|||

|

Калининградская область |

349,4 |

Республика Карелия |

851,4 |

|

Архангельская область |

398,7 |

Республика Коми |

651,4 |

|

Южный ФО – 567,8 |

|||

|

Республика Калмыкия |

1258,4 |

Краснодарский край |

2893,9 |

|

г. Севастополь |

1433,9 |

Республика Адыгея |

2736,4 |

|

Северо-Кавказский ФО – 1822,6 |

|||

|

Кабардино-Балкарская республика |

331,7 |

Республика Северная Осетия –Алания |

813,8 |

|

Чеченская республика |

410,2 |

Республика Дагестан |

607,8 |

|

Приволжский ФО – 560,3 |

|||

|

Республика Татарстан |

422,5 |

Чувашская республика |

1039,9 |

|

Саратовская область |

451,2 |

Удмурская республика |

784,4 |

|

Уральский ФО – 707,8 |

|||

|

Ханты-Мансийский авт. Округ – Юрга |

498,0 |

Свердловская область |

1135,7 |

|

Сибирский ФО – 747,4 |

|||

|

Республика Тыва |

29,4 !!! |

Алтайский край |

1490,8 |

|

Новосибирская область |

393,0 |

Республика Алтай |

1157,6 |

|

Дальневосточный 267,8 |

|||

|

Хабаровский край |

194,8 |

Камчатский край |

481,4 |

|

Магаданская область |

209,6 |

Чукотский автономный округ |

390,5 |

|

Приморский край |

225,2 |

Амурская область |

338,2 |

(табл. 2). Так, в республике Тыва этот показатель равен 29,4 и в 25 раз меньше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз меньше, чем в среднем по Российской

Федерации. Также значительно снижена первичная заболеваемость Хабаровском крае (194,8), Магаданском крае (209,6), Тамбовской области (205,3) и других регионах страны. В то же время в ряде областей (республика Карелия, республика Адыгея, Чувашская республика, Алтайский край) первичная заболеваемость на 100000 мужского населения в 2-5 раз выше средней по РФ.

ОБСУЖДЕНИЕ

В общей структуре урологических заболеваний ЗПЖ составляют более 25%, причем основная часть – это больные ДГПЖ и простатитом [17,18]. Однако точных данных о числе больных ДГПЖ и простатитом ни в России, ни в мире не существует. Для этого необходимо проведение масштабных эпидемиологических исследований в различных регионах РФ, что затруднительно с организационной и финансовой точек зрения. Более полные эпидемиологические данные могут появиться в результате начатой цифровизации здравоохранения.

Ряд авторов указывают, что в официальной статистике заболевания ПЖ занимает незначительную долю (6,7%) в структуре общей заболеваемости БМПС, но подчеркивают, что этот уровень регистрации не соответствует фактический распространенности ЗПЖ, т.к. существенное число больных лечится в коммерческих медицинских центрах и не учтены в общей статистике [19].

В 2013-2016 гг. в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина при содействии Администрации и Минздрава Воронежской области провел в Воронежской области популяционное исследование распространенности симптомов нарушения функции нижних мочевых путей (СНМП) у мужчин, которое позволило ориентировочно определить число мужчин 40-69 лет с умеренными и выраженными СНМП (разной этиологии), составившее 2624300 человек и рассчитать, что ожидаемое число мужчин с этими расстройствами в нашей стране составляет примерно 13 млн. человек [20].

В 2017 году был выполнен систематический и мета-анализ для определения распространенности ДГПЖ в различных странах мира [21]. Было показано, что, в среднем, в мире распространенность ДГПЖ составляет 26,2%, при этом наибольший показатель в общей популяции мужчин отмечен в Японии в 1995 году (36,6%), Испании 1996 г. (30,4%), Англии, Шотландии, Уэльсе в 1999 г. (41%), США в 2007 г. (42%). Низкой была заболеваемость в таких странах как Франция 1993 г. (14,2%), в некоторых штатах США 2007 г. (18,4%), республике Гана 2012 г. (13,3%), Китай 2015 г. (12,0%). Авторы не отметили значительных колебаний заболеваемости ДГПЖ в течение 20 лет. Так же отмечено увеличение заболеваемости с возрастом и то, что 50-70% мужчин старше 70 лет страдают ДГПЖ.

Экстраполируя мировые данные на население России, можно рассчитать, что более 13 млн. мужчин старше 18 лет могут иметь ту или иную степень ДГПЖ, которая часто протекает бессимптомно, что совпадает с данными О.И. Аполихина и соавт. [20].

В.И. Вощула и соавт. сообщают, что официальное число зарегистрированных лиц с клинически диагностированной ДГПЖ в Беларуси составляет 44521 человек, и это, как минимум, в 11 раз меньше, чем гипотетически рассчитанное, которое должно составить 504191 [22]. Данный факт можно объяснить тем, что далеко не каждый случай ДГПЖ, сопровождается СНМП умеренного или выраженного характера, в связи с чем пациенты не обращаются к врачу.

Также в мировой и отечественной литературе недостаточно убедительных данных о частоте встречаемости простатита и его различных форм.

Хронический простатит является распространенным урологическим заболеванием, поражающим от 8 до 35% мужчин молодого и зрелого возраста [23,24]. Наиболее часто встречается в возрасте от 20 до 50 лет.

По данным Н.И. Доста и соавт. среди воспалительных урогенитальных заболеваний ХП является наиболее распространенным [25]. Е.В. Кульчавеня и соавт. указали, что в структуре амбулаторного приема уролога муниципальной поликлиники в рамках ОМС доля больных ХП составила 2,5%. Наличие платных услуг увеличило долю ХП в структуре урологического приема до 11,5-17,7% [26].

П.В. Глыбочко и соавт. считают проблему ХП переоцененной и отмечают, что заболеваемость ХП составляет около 9% [27].

По данным F.U. Khan и соавт. простатит является третьим по распространенности урологическим заболеванием среди мужчин, уступая лишь ДГПЖ и РПЖ [28].

На основании анализа литературных данных можно предположить, что частота диагностики простатита должна составлять примерно 10-15% от всего взрослого мужского населения и, следовательно, должна колебаться от 500 до 700 случаев на 100000 населения в различных возрастных категориях.

Простатит представляет собой патологическое состояние, характеризующееся многообразием клинических проявлений и функциональных нарушений, патогенез которых до конца не ясен, а клинические проявления которого многобразны. К признакам, которые могут сопровождать простатит, относят: наличие инфекции, воспаления; нарушение кровоснабжения; застойные явления в ПЖ; нейровегетативные расстройства моторной функции ПЖ и нижних мочевых путей; нейрогенные нарушения функции мышц тазового дна; нарушение барьерной функции ПЖ; нарушения иммунитета и др.

В современной классификации простатита, предложенной в 1995 г. Национальным институтом здоровья США, выделено 4 категории простатита, которые включают острый и хронический простатит, экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 19 инфекционный и неинфекционный простатит, воспалительный синдром хронической тазовой боли и невоспалительный синдром хронической тазовой боли. Накапливается все больше данных о том, что практически под одним понятием подразумеваются совершенно различные состояния [29].

Необходимо подчеркнуть неспе-цифичность признаков простатита: боль, СНМП одинакого часто отмечают и при других заболеваниях ПЖ (ДГПЖ, РПЖ, заболевания мочевого пузыря, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря и др.). К сожалению, на амбулаторно-поликлиническом уровне не всегда удается провести дифференциально-диагностические исследования и верифицировать диагноз простатита.

Таким образом, все это подчеркивает трудности эпидемиологической оценки заболеваемости ПЖ.

Сопоставив данные официальной статистики и результаты некоторых эпидемиологических исследований, можно сделать вывод о том, что во многих случаях заболевания предстательной железы могут не диагностироваться (либо в связи с необра-щаемостью в врачу, либо с недоступностью квалифицированной специализированной урологической и андро-логической помощи), информация о больных может не поступать в органы медицинской статистики из коммерческих медицинских центров, а истин- ная распространенность заболеваний предстательной железы оставаться неизвестной из-за отсутствия современной классификации и критериев оценки.

ВЫВОДЫ

В последние годы заболеваемость населения РФ постоянно растет, что связано, с одной стороны, с ростом доли пожилого населения и более эффективным выявлением заболеваний путем внедрения новых методов диагностики и, с другой стороны – с недостаточной эффективностью системы профилактики и предотвращения заболеваний. Анализ статистической информации о заболеваемости в Российской Федерации позволил констатировать следующие закономерности:

-

1. За период 2008-2017 гг. в Российской Федерации отмечено увеличение на 11,9% заболеваемости болезнями мочеполовой системы взрослого населения. Больные с первично установленным диагнозом БМПС составили в 2008 году 43,6%, в 2017 – 37,2%. За 10-летний период отмечено увеличение общего числа случаев мочекаменной болезни на 23,9%, заболеваний ПЖ на 30,3%, почечной недостаточностью – на 132,2%, мужским бесплодием – на 38,5%;

-

2. В общей структуре заболеваемости БМПС болезни предстательной

железы составляют 27%. В 2007 году было зарегистрировано 1124417 случаев ЗПЖ, в 2017 – 1464765, прирост составил 30,3%. Общая заболеваемость ПЖ на 100000 мужского населения увеличилась с 2152,1 в 2008 году до – 2770,2 в 2017 году прирост составил 28,7%. Первичная ЗПЖ увеличилась за изучаемый период на 5,2%. Первичная ЗПЖ на 100000 мужского населения увеличилась на 3,6% и колебалась от 516 в 2008 году до 549,8 – в 2017 году.

-

3. На территории РФ показатели ЗПЖ заметно отличаются не только в Федеральных округах, но и регионах одного и того же округа¸ при этом различие может достигать более 200%, что свидетельствует о существенных погрешностях в сборе медицинских статистических данных.

-

4. ЗПЖ по данным официальных источников значительно ниже мировых данных о заболеваемости ПЖ и результатов популяционных исследований.

-

5. Для получения реальных сведений о заболеваемости органов мочеполовой системы, в общем, и ПЖ, в частности, необходимо улучшить сбор статистических данных, в том числе из частных клиник. Необходима организация и проведение эпидемиологических пилотных исследований, изучение корреляции с факторами риска (ожирение и метаболическим синдромом) и цифровизация здравоохранения.

Резюме:

Введение. В России урологические заболевания составляют 1012% общей заболеваемости населения и являются одной из причин снижения качества жизни, инвалидизации и смертности. Мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность, доброкачественные и воспалительные заболевания предстательной железы (ЗПЖ) и др. составляют основную долю уронефрологических заболеваний. Однако точных данных о числе больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) и простатитом ни в России, ни в мире не существует.

Материалы и методы. Собрана и обобщена информация по основным показателям, характеризующим заболевания мочеполовой системы и предстательной железы (ПЖ) у взрослого населения Российской Федерации за 2008-2017 гг. на основании данных официальной статистики Министерства здравоохранения.

Список литературы Болезни предстательной железы в Российской Федерации: статистические данные 2008-2017 гг

- Лопаткин Н.А. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. М.: 1999. 287 с.

- Пушкарь Д.Ю., Раснер П.И. Современный алгоритм обследования и лечения больных аденомой предстательной железы. Урология 2007;(3):87-93.

- Просянников М.Ю. Результаты внедрения комплексной этапной стандартизированной программы диагностики и лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Социальные аспекты здоровья населения 25/02/2015. URL: http://vestnic.mtdnet.ru

- Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC, Ewing L. The development of human benign prostatic hypertrophy with age. J Urol 1984;132(3):474-479

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Бешлиев Д.А., Солнцева Т.В., Комарова В.А., Зайцевская Е.В. Анализ урологической заболеваемости в Российской Федерации в 2002 2009 годах по данным официальной статистики. Экспериментальная и клиническая урология 2011;(1): 4-10

- Каприн А.Д., Аполихин О.И., Сивков А.В., Москалева Н.Г., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации за 2003-2013 г. Экспериментальная и клиническая урология 2015;(2): 4-12

- Аполихин О.И., Какорина Е.М., Сивков А.В., Бешлиев Д.А., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Состояние урологической заболеваемости в Российской Федерации по данным официальной статистики. Урология 2008;(3): 3-9.

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Бешлиев Д.А., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости в Российской Федерации по данным официальной статистики. Экспериментальная и клиническая урология 2010;( 1): 4-11

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Москалева Н.Г., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости детей в Российской Федерации по данным официальной статистики (1999-2009 гг.). Экспериментальная и клиническая урология 2011;(4): 4-11.

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Солнцева Т.В. Инвалидность вследствие заболеваний мочеполовой системы в Российской Федерации по данным официальной статистики. Экспериментальная и клиническая урология 2012;(1): 4-10

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ урологической заболеваемости в Российской Федерации в 2005-2010 годах. Экспериментальная и клиническая урология 2012;(2): 4-12

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Москалева Н.Г., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации в 2010 - 2011 годах. Экспериментальная и клиническая урология 2013;(2): 4-8

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Москалева Н.Г., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации за десятилетний период (2002-2012 гг.) по данным официальной статистики. Экспериментальная и клиническая урология 2014;(2): 4-12

- Каприн А.Д., Аполихин О.И., Сивков А.В., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации за период 2002-2014 гг. по данным официальной статистики. Экспериментальная и клиническая урология 2016;(3): 4-13].

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Комарова В.А., Просянников М.Ю., Голованов С.А., Казаченко А.В. и др. Заболеваемость мочекаменной болезнью в Российской Федерации (2005-2016 гг). Экспериментальная и клиническая урология 2017;(4):4-14,

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр, 1992. Т. 1. С. 61-63

- Кривонос О.В., Скачкова Е.И., Малхасян В.А., Пушкарь Д.Ю. Состояние, проблемы и перспективы развития российской урологической службы. Урология 2012;(5):5-12;

- Лоран О.Б., Сегал А.С. Хронический простатит. Материалы X съезда урологов. М., 2002. С. 209-222; Болезни предстательной железы Под ред. Чл.-корр. РАМН Ю.Г. Аляева. ММ.: ГЭОТАР-Медиа, 2009

- Зуева Т.В., Богланов Ю.А., Карпунина Т.И. Эпидемиологическая оценка заболеваемости болезнями предстатальной железы на территории города Пермь. Медицинский альманах 2013;26(2): 120-122

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Золотухин О.В., Шадеркин И.А., Войтко Д.А., Просянников М.Ю. и др. Распространенность симптомов нарушения функции нижних мочевых путей у мужчин по результатам популяционного исследования. Экспериментальная и клиническая урология 2018;(2): 4-12

- Lee SWH, Chan EMC, Lai YK. The global burden of lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2017;7(1):7984.

- DOI: 10.1038/s41598-017-06628-8

- Вощула В.И., Пранович А.А., Щавелева М.В. Эпидемиологические аспекты заболеваемости доброкачественной гиперплазией предстательной железы в республике Беларусь. Вопросы организации и нформатизации здравоохранерния 2010(1): 42-47

- Локшин К. Л. Актуальные вопросы этиологии, эпидемиологии и лечения острого и хронического бактериального простатита - новые данные на 2013 год. Эф фективная фармакотерапия 2013;(16): 34-43.

- Vahlensieck W, Ludwig M., Naber K, Fabry W Prostatitis - diagnostics and therapy. Aktuelle Urologie 2013; 44(2):117-123.

- DOI: 10.1055/s-0033-1337934

- Доста Н.И., Севастьянов Н.С. Простатит: современные аспекты этипатогенеза, диагностики и лечения. Рецепт 2014;93(1):124-130

- Кульчавеня Е.В., Холтобин Д.П., Шевченко С.Ю., Патапов В.В., Зулин Я.В. Частота хронического простатита в структуре амбулаторного урологического приема. Экспериментальная и клиническая урология 2015;(1): 16-18

- Глыбочко П.В., Яляев Ю,Г., Демидко Ю.Л., Мянни к С.А. Применение растительных препаратов в лечении хронического простатита. Эффективная фармакотерапия 2012;(43):26-31

- Khan FU, Ihsan AU, Khan HU, Jana R, Wazir J, Khongorzul P, et al. Comprehensiive overview of prostatitis. Biomed Pharmacother 2017;94:1064-1076.

- DOI: 10.1016/j.biopha.2017.08.016

- Сивков А.В., Ромих В.В., Захарченко А.В., Борисенко Л.Ю., Пантелеев В.В., Аполихин О.И. Коррекция симптомов нарушения мочеиспускания и сексуальных расстройств у пациентов с синдромом хронической тазовой боли: дифференцированный подход. Экспериментальная и клиническая урология 2019;(1):120-127.

- DOI: 10.29188/222-8543-2019-1-120-127