Болезни сои

Автор: Иванцова Е.А.

Журнал: Фермер. Черноземье @vfermer-chernozemye

Рубрика: Защита растений

Статья в выпуске: 3 (3), 2017 года.

Бесплатный доступ

Соя поражается многими видами грибных, бактериальных и вирусных болезней, которые наносят значительный вред и могут проявляться на разных этапах роста и развития растения: от прорастания семян до полной спелости. Хотя полной гибели посевов сои от поражения болезнями не наблюдается, вредоносность их может быть чрезвычайно высока. Из грибных болезней сои в Нижневолжском регионе наиболее опасны фузариоз, альтернариоз, белая гниль, пепельная гниль и диаспора. Весьма вредоносными бактериальными болезнями сои являются бактериальная угловая пятнистость, пустульная пятнистость и бактериальное увядание или вилт.

Соя, болезни сои, фузариоз сои, аскохитоз сои, септориоз или ржавая пятнистость, цепкоспороз сои, угловатая пятнистость, пустульный бактериоз

Короткий адрес: https://sciup.org/170177194

IDR: 170177194

Текст научной статьи Болезни сои

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Болезни сои

С оя поражается многими видами грибных, бактериальных и вирусных болезней, которые наносят значительный вред и могут проявляться на разных этапах роста и развития растения: от прорастания семян до полной спелости. Хотя полной гибели посевов сои от поражения болезнями не наблюдается, вредоносность их может быть чрезвычайно высока.

Из грибных болезней сои в Нижневолжском регионе наиболее опасны фуза-риоз, альтернариоз, белая гниль, пепельная гниль и диаспора. Весьма вредоносными бактериальными болезнями сои являются бактериальная угловая пятнистость, пустульная пятнистость и бактериальное увядание или вилт.

Фузариоз сои

Фузариоз сои (корневая гниль, трахе-омикозное увядание) вызывается комплексом патогенных грибов: Fusarium oxysporum Schlecht, F. solani (Mart.) Appel et Wr., F. gibbosum App. et Wr., F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. culmorum (Sm.)

Sacc., F. heterosporium Nees. Возбудители фузариозов широко специализированы, поражают многие виды растений из различных семейств.

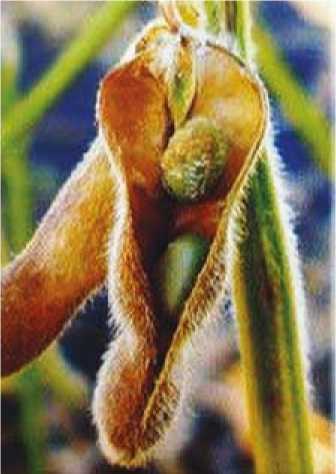

На посевах сои заболевание встречается повсеместно. Заболевание очень вредоносно. Развитие на всходах приводит к гибели растений. Холодной весной гибель всходов от фузариоза может достигать более 40%. Больные взрослые растения отстают в росте, образуют щуплые бобы, или бобы не завязываются совсем; дают щуплые невсхожие семена. Болезнь носит, как правило, очаговый характер. Масса зерна при сильном поражении растений может снижаться на 57-77%.

Источники инфекции – зараженные почва, семена и растительные остатки. Встречается несколько типов проявления фузариозов: корневая гниль, гибель точки роста, увядание, пятнистость листьев, загнивание бобов и семян. На всходах болезнь проявляется в виде побурения корневой шейки и корня. На семядолях – глубокие бурые язвы, во влажную погоду покрывающиеся бело-розовым спороношением гриба. При поражении точки роста всходы часто погибают. Корневые гнили на взрослых растениях характеризуются утончением и побурением корневой шейки, что приводит к надламыванию стеблей и загниванию корней. На листьях появляются мелкие, а затем увеличивающиеся пятна, непораженная часть листа желтеет и подсыхает. Трахеомикозное увядание (возбудитель F. oxysporum) наблюдается в основном в фазу цветения и образования бобов. При этом листья теряют тургор, желтеют, затем засыхает все растение. На поперечном срезе стебля заметно побурение. В результате фузариозного заражения происходит опадение цветков и завязей. На бобах фузариоз проявляется в конце вегетации в виде пятен и язв. На стенке створок образуется мицелиальная пленка, проникающая в семена. Зараженные семена морщинистые, щуплые.

Минимальная температура для прорастания спор возбудителей фузари-оза +4°С; оптимальная для роста – +20…+25°С. Корневые гнили преобладают при достаточном и избыточном увлажнении. Наибольшее заражение корневой системы растений происходит при влажности почвы 70%. Трахео-микозное увядание развивается в сухую и жаркую погоду.

Развитие болезни сдерживают соблюдение севооборота, зяблевая вспашка, оптимальные сроки сева, своевременная уборка и сушка зерна; протравливание семян, химическая обработка растений в период вегетации, использование устойчивых сортов.

Аскохитоз сои

Возбудитель аскохитоза сои ( Ascochyta sojaecola Abramov) может поражать культурную и дикую сою, пелюшку, горох и бобы. Аскохитоз может быть причиной снижения всхожести семян до 25-40%, выпадения всходов и взрослых растений, уменьшения ассимиляционной поверхности листьев, а также снижения урожая зерна и ухудшения его качества. В отдельных случаях недобор урожая от аскохитоза может составлять 15-20% и более.

Гриб поражает все органы растения: семядоли, листья, стебли, бобы и семена. На семядолях образуются вдавленные пятна иногда с концентрической зональностью 3-8 мм в диаметре. Иногда на семядолях и подсемядольном колене появляются глубокие сквозные язвы буро-коричневого цвета. На простых и сложных листьях пятна светло-коричневые или серовато-белые с резким бурым ободком. Со временем более светлая часть пятен выпадает, но сохраняется бурый ободок. На стеблях образуются участки белесой отмирающей ткани, которая расщепляется на продольные полосы. Створки бобов становятся трухлявыми и белесоватыми, с массой хорошо заметных пикнид. Семена в бобах щуплые, мелкие, загнивают и покрываются белой грибницей с пикнидами.

Источники инфекции – зараженные растительные остатки культурной и дикой сои и семена.

Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха, дожди и температура +20…+24°С.

Меры по снижению развития аско-хитоза: соблюдение севооборота, заделка растительных остатков при зяблевой вспашке на глубину не менее 20 см; исключение ранних сроков сева, уничтожение дикорастущей сои как источника инфекции, своевременная уборка и быстрая сушка посевного материала, протравливание семян, опрыскивание посевов в течение веге- тационного периода; использование устойчивых сортов.

Септориоз или ржавая пятнистость

Патоген септориоза или ржавой пятнистости ( Septoria glycines Hemmi.) узкоспециализирован, поражает культурную и дикорастущую сою. Вредоносность септориоза состоит в снижении ассимиляционной деятельности растений и массовом преждевременном опадении листьев. Значительно снижается урожай зеленой массы кормовых сортов.

Источники инфекции – зараженные растительные остатки и семена.

На семядолях поврежденных растений образуются округлые поверхностные красно-коричневые пятна диаметром 6-10 мм с многочисленными пикнидами. На настоящих листьях пятна могут быть двух типов: красновато-бурые, угловатые, мелкие и крупные 1-5 мм в диаметре, ограниченные жилками. Ткань, окружающая места поражения, становится хлоротичной. Такие листья опадают. Развитие септориоза начинается с нижних листьев. На бобах пятна значительно мельче, чем на листьях. На стеблях пятна удлиненные, бурокоричневые. В течение вегетационного периода гриб распространяется пикноспорами, многократно заражая листья сои. Инкубационный период составляет 7-10 дней. Зимует мицелий и пикниды.

Наиболее благоприятны температура воздуха +26…+28°С и относительная влажность не ниже 90%. Частые дожди, обильные росы и высокая температура во второй половине июля, в августе способствуют усилению развития сеп-ториоза.

Мероприятия, снижающие развитие септориоза на сое: соблюдение севооборота, зяблевая вспашка на глубину 22 см с заделкой растительных остатков, тщательная сортировка семян, оптимальные сроки сева для каждой зоны, предпосевное протравливание семян, опрыскивание растений при первых признаках болезни фунгицидами, использование устойчивых сортов.

Цепкоспороз сои

Возбудитель цепкоспороза сои ( Cercospora sojina Hara) имеет узкую специализацию, поражает только культурную и дикую сою. Заболевание может снижать урожайность культуры в 3-8 раз; при этом снижаются посевные и качественные свойства семян: содержание жира в семенах снижается на 2,1-6,9%, протеина – на 4-5%.

Источники инфекции являются зараженные растительные остатки культурной и дикорастущей сои и семена культурной сои. На семядолях зараженных растений образуются коричневые поверхностные пятна или сквозные язвы с темно-бурым ободком и обильным грязно-серым спороношением. На листьях и бобах пятна светло-серые с четко выраженным ободком, темносерый налет спороношения выступает с нижней стороны пятен. На стеблях пятна фиолетово-красные, вытянутые, с коричневым ободком с немногочисленным спороношением. На семенах два вида пятен: одни – неправильноокруглые, выпуклые или поверхностные с резким коричневым ободком, другие – выпуклые, темно-коричневые без ободка с расплывчатыми краями. Поражение всходов весной и взрослых растений летом происходит перезимовавшими и вновь образующими конидиями. Инкубационный период развития церкоспороза летом составляет 10-14 дней, весной и осенью – 17-21 день. ►

Наиболее интенсивное заражение с обильным спороношением происходит при температуре +20…+30°С и относительной влажности 90-100%. При температуре воздуха +5…+10°С, выше +30°С и относительной влажности ниже 80% заболевание развивается очень слабо.

Развитию болезни препятствуют соблюдение севооборота, зяблевая вспашка, уничтожение дикорастущей сои, как резерватора инфекции; поздние сроки сева, своевременная уборка и сушка зерна; протравливание семян, химическая обработка растений в период вегетации, использование устойчивых сортов.

Угловатая пятнистость (бактериальный ожог) сои

Угловатая пятнистость (бактериальный ожог) сои вызывается бактериями Pseudomonas syringae pv. glycinea Young et al. Заболевание встречается на всей территории РФ, где возделывают эту культуру.

Бактериоз вызывает преждевременное опадение листьев, уменьшение их ассимиляционной поверхности на 40-50%, что приводит к снижению урожая вплоть до гибели всходов и взрослых растений. У больных растений повышается интенсивность дыхания и транспирация, снижается активность фотосинтеза и количество хлорофилла в листьях.

Патоген поражает все наземные части сои (от сеянцев до взрослых растений). Чаще встречается на листьях. На нижней стороне больных листьев формируются мелкие, маслянистые пятна светлокоричневого цвета. Позднее пораженная ткань приобретает шоколадный цвет, просвечивающий в проходящем свете. Пятна обычно располагаются вдоль жилок и по краям листьев. Пораженные участки листьев обычно имеют желтовато-оранжевый ореол. Со временем больные участки ткани увеличиваются в размерах и приобретают темнокоричневый и черный цвет. Ткани выпадают в местах поражения, и лист при-

обретает уродливую форму. Иногда с нижней стороны выступает экссудат. После застывания он имеет вид тонкой серебристой пленки. На семядолях пятна серо-коричневые, маслянистые, со временем засыхающие. На больных стеблях продолговатые (со временем темнеющие) пятна. На бобах пятна округлые, темнокоричневые. Больные семена гораздо меньшего размера, чем здоровые. Они тусклой окраски, сморщенные. Первичная инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках и семенах гороха до следующего сезона.

Инфекция благоприятно развивается при высокой температуре (+25…+30°С) и при достаточной относительной влажности воздуха. Массовому распространению бактериоза способствуют дождливая погода, сильные ветры, град. Массовое проявление бактериоза наблюдается во второй половине вегетативного сезона, когда происходит вторичное заражение растений. Поражение бактериозом зависит от сорта и климатических условий.

Пустульный бактериоз

Пустульный бактериоз вызывается бактериями Xanthomonas axonopodis pv. Glycones. Заболевание наблюдается на всех наземных органах сои, однако чаще всего поражаются именно листья растения. Болезнь проявляется на листьях сначала в виде красновато-коричневых или зеленовато-коричневых пятен, которые слегка просвечиваются. Постепенно пятна увеличиваются в размере, иногда вокруг них появляется желтая кайма. Ткань вокруг пораженных участков приподнимается, образуя так называемые пустулы. Со временем пустулы лопаются, ткань приобретает серый цвет и становится более прозрачной.

Первые симптомы этого заболевания проявляются в начале лета, а в июле – августе происходит массовое поражение растений. При этом большинство листьев покрывается пятнами различной величины буро-ржавого цвета с желтой каймой и выпуклым центром. На бобах заболевание проявляется в ранней фазе развития растения в виде маленьких округлых пятен с коричневой каймой. Пораженные болезнью семена по размеру меньше, чем здоровые, с пятнами буро-коричневого цвета, иногда выпуклые и с трещинами.

К достаточно распространенным и вредоносным возбудителям бактериозов сои относится также патоген Pseudomonas syringae pv. tabaci Glycines вызывающий бактериальный ожог . Кроме сои пора-

жает фасоль, конские бобы, горох, красный клевер и другие растения.

При поражении растений листья сои словно обожжены огнем, на семядолях и листьях появляются светло-бурые некротические пятна различных размеров, окруженные широким желтым ореолом. Сначала болезнь появляется на нижних листьях, а когда устанавливается влажная погода, быстро распространяется по всему растению. Пятна увеличиваются и образуют обширные участки пораженной ткани, поврежденные листья опадают. Если листья остаются на кусте, то ассимиляционная поверхность значительно уменьшается, что снижает урожай зерна и соломы.

К общим методам борьбы с бактериозами относятся: ранний посев (запоздалые посевы увеличивают угрозу поражения); оптимальная норма высева (соблюдение плотности посевов); соблюдение рекомендуемых критериев влажности при уборке урожая; точное соблюдение требований агротехники; использование устойчивых сортов; обработка семян и вегетирующих растений химическими и биологическими пестицидами; правильное размещение зернобобовых культур при севообороте. Кроме того, для защиты растений от бактериальных болезней необходимо уничтожать растительные остатки на полях, хорошо просушивать семена и сохранять их при влажности 14-15,5% в сухих, продезинфицированных хранилищах, оборудованных вентиляцией.