Болшевская трудовая коммуна в кинодокументах (1925-1936)

Автор: Бельская С.А.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: По итогам третьей научно-практической конференции «Музей и город»

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье содержится характеристика документов Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), в которых нашла отражение история Болшевской трудовой коммуны - производственно-воспитательной базы для правонарушителей, располагавшейся в 1924-1939 годах на территории современного города Королёва. В статье анализируется содержание кинодокументов; визуальные источники сопоставляются с текстовыми материалами; документы рассматриваются на предмет авторства и обстоятельств создания, что делается впервые.

История xx века, ссср, болшевская трудовая коммуна, кинодокументы

Короткий адрес: https://sciup.org/170207381

IDR: 170207381 | УДК: 930.5 | DOI: 10.34685/HI.2024.46.3.005

Текст научной статьи Болшевская трудовая коммуна в кинодокументах (1925-1936)

Организованная в бывшей усадьбе Костино, близ одноимённого села и железнодорожной станции Болшево как небольшое (на 50 человек) учреждение, трудовая коммуна ОГПУ для правонарушителей за несколько лет своего существования превратилась в рабочий посёлок с многотысячным населением, крупным производством спортивного профиля и рядом обслуживающих предприятий. «Маленькая республика»1 служи- ла «витриной» СССР и вдохновляла современников на создание произведений литературы и искусства.

Не обходили вниманием интереснейший социально-педагогический опыт и кинематографисты. В июне 1931 года состоялись премьерные показы первого советского звукового художественного фильма «Путёвка в жизнь» (режиссёр Н.В. Экк), в основу сценария которого была положена история коммуны2. Позже, в основном довая коммуна ОГПУ», «Трудовая коммуна ОГПУ № 1», «Болшевская трудовая коммуна НКВД», Болшевская трудовая коммуна им. Г.Г. Ягода». В статье преимущественно использовано общеупотребительное название – «Болшевская трудовая коммуна».

Подлинные события из жизни болшевцев нашли отражение и в документальных сюжетах, плёнки с которыми хранятся в фондах РГАКФД.

Эти документы были оцифрованы Музейным объединением города Королёва в 2013 году и в течение 10 лет использовались в качестве визуального сопровождения выставок, лекций и иных просветительских мероприятий. В связи с юбилеем Болшевской трудовой коммуны (18 августа 2024 года — 100 лет со дня её организации) мы обратились к этим документам снова — уже с целью введения их в научно-исследовательскую практику. Главной задачей данной работы стало уточнение атрибуции, для чего были использованы общенаучные (наблюдение, описание, анализ и синтез) и специальные методы исследований, к которым относятся, например, использование киноскриптов — письменных источников в составе изобразительных кадров документального кино (вывески, лозунги и прочее) и транспозиция (перенос) зрительного ряда в письменный, т.е. процесс сравнения кинематографического описания с его текстовым изложением.

Помимо кинодокументов, связанных с Болшевской трудовой коммуной, и сопроводительной документации к ним, источниками для данного исследования послужили фотографии, хранящиеся в фондах Музейного объединения города Королёва, периодические издания 1920–1930-х годов, репертуарные указатели 1930-х годов, воспоминания свидетелей и участников кинопроизводства.

Хронологический охват исследования — 1925–1936 годы. 1925-й год — это первое упоминание о киносъёмках в коммуне. 1936-м годом датирован самый поздний из известных на сегодня кинодокументов5. Всего исследовано 6 документов6.

Согласно репертуарным указателям коммуне в 1930-е годы было посвящено два киноочерка.

В 1932 году студией «Межрабпомфильм» снят киноочерк под названием «Первая трудовая коммуна ОГПУ» (режиссёр Шитова, оператор Петров)7. Документ с такими названием и данными в РГАКФД не выявлен, и, вероятно, полностью не сохранился. Информация о киноочерке впервые вводится в научный оборот.

Второй киноочерк — «Возвращённая жизнь» («Союзкинохроника», 1935 год; режиссёр С. Бу-брик, операторы И. Беляков, В. Соловьёв, Н. Степанов; звуковой) — хорошо знаком исследователям, обращавшимся к истории Болшевской трудовой коммуны.

Данный документ хранится в РГАКФД8 и аннотирован как киноочерк о коммуне им. Ф.Э. Дзер-жинского9. Читаем аннотацию: «Коммуна им. Дзержинского: здания; территория; памятник Ф. Дзержинскому; слесарная, сапожная мастерские. Бывшие заключенные (правонарушители) — члены коммуны за работой, на отдыхе, физкультурном празднике, в общежитии»10.

Однако, вне всякого сомнения, на плёнке запечатлена Болшевская трудовая коммуна. Объекты, которые мы видим в кадрах, составляют сегодня историческую застройку района Костино города Королёва.

В первых кадрах видим производственные корпуса коммуны (ныне территория головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), общественные и жилые здания посёлка коммунаров, построенные в 1930-х годах по проекту архитекторов А.Я. Лангмана, Л.З. Че-риковера: дома-общежития (одно из них известно в городской топонимии как «Чикаго», другое — как Дом Стройбюро), фонтан в виде сосуда Гигеи на территории медсанчасти коммуны (фонтан не сохранился, а здание медсанчасти, не попавшее в кадр, — ныне филиал «Костинский» Королёвской городской больницы), прачечную усадьбы Костино (на территории усадьбы в 1924 году и была организована коммуна).

Илл.1 Усадьба Костино. Прачечная нач. XX века. В 1930-е годы – административное здание Болшевской трудовой коммуны. Кадр из киноочерка «Возвращённая жизнь» (1935). РГАКФД. Учётный № 3631.

Кадры сопровождаются комментариями: «Трёхтысячный коллектив бывших правонарушителей и их семьи населяют городок. Коммуна управляется лучшими людьми из среды самих коммунаров». На втором предложении кинокамера демонстрирует зрителям вывески на бывшей прачечной усадьбы Костино (в 1930-х коммунары использовали здание под административные цели). Первая вывеска — «Управление коммуны», вторая — «Заседание приёмной комиссии состоится здесь в 5 ч.».

После сцены с заседанием приёмной комиссии идут кадры, показывающие работу в цехах предприятий коммуны: спорт-механического за- вода, трикотажной, обувной, деревообделочной фабрик. Комментарий завершается словами: «Велики производственные достижения коммунаров. Они дают стране 60 % всего спортинвентаря на десятки миллионов рублей в год».

Далее видим подготовку к торжественным мероприятиям, связанным с 10-летием коммуны. В качестве праздничного убранства одного из зданий представлено высказывание: «У коммунара нет прошлого, есть радостное настоящее и счастливое будущее» и указаны годы «1924–1935», первый из которых — год организации Трудовой коммуны ОГПУ № 1, второй — год празднования 10-летия11.

Слова «Десять лет исполнилось этой замечательной коммуне, созданной по инициативе железного чекиста Феликса Эдмундовича Дзержинского» иллюстрируют кадры, на которых отображены здание учебного комбината (ныне Техникум технологий и дизайна) и бюст Ф.Э. Дзержинского (расположен на территории учебного заведения).

Илл.2. Бюст Ф.Э. Дзержинского перед зданием учебного комбината Болшевской трудовой коммуны. Кадр из киноочерка «Возвращённая жизнь» (1935). РГАКФД. Учётный № 3631.

Далее на экране снова предстают общежития коммуны, универмаг (ныне торговый центр «Пионер»), фабрика-кухня (ныне офисное здание), улицы коммуны, полные празднично одетых людей, выставка художников-коммунаров в учебном комбинате.

Кадры, запечатлевшие посёлок, сменяют виды стадиона коммуны (ныне стадион «Металлист»). Физкультурники-коммунары выстраиваются в колонны, которые образуют пятиконечную звезду с римской цифрой «10» посередине и буквами «Т» и «К», что означает: «Трудовой коммуне 10 лет».

Илл.3. Парад на стадионе Болшевской трудовой коммуны. Кадр из киноочерка «Возвращённая жизнь» (1935). РГАКФД. Учётный № 3631.

Завершается киноочерк торжественным заседанием в клубе. Среди выступающих — старейший коммунар М.Ф. Соколов-Овчинников, начальник Административно-хозяйственного управления НКВД И.М. Островский, идеолог и руководитель антирелигиозной борьбы в СССР Е.М. Ярославский12.

Следует отметить, что киноочерк «Возвращённая жизнь» сохранился в архиве в усеченном варианте. Отсутствуют кадры с наркомом внутренних дел СССР Г.Г. Ягодой, имя которого коммуна носила в 1935–1937 годах, награждением воспитанников.

Ещё один документ, который содержит аудиовизуальный ряд о коммуне, — «Союзкиножур-нал» № 56 за 1936 год («Союзкинохроника»; режиссёр Л. Задворочнов, музыкальное оформление

Отметим, что данный выпуск «Союзкино-журнала» — самый поздний из выявленных на сегодня кинодокументов, связанных с Болшевской трудовой коммуной. Что касается самых ранних съёмок, то они, вероятно проводились осенью 1925 года, т.е. через год с небольшим после организации коммуны. Упоминание о работе кинодокументалистов в коммуне находим в еженедельной газете «Кино» от 17 ноября 1925 года: «Оператор Андрюхин заснял посещение делегацией исправительных мастерских ОГПУ в Болшеве»16. Однако поиск упомянутого эпизода в РГАКФД результатов пока не дал.

Здесь следует пояснить, что выявление архивных единиц осуществлялось по ключевым словам: «Коммуна ОГПУ», «Трудовая коммуна», «Болшевская коммуна» и т.д.

Самый ранний из выявленных таким образом документов — плёнка «Школа ВЦИК и разные куски из жизни Красной Армии» («Сев-запкино»; режиссёр Г. Болтянский, оператор П. Ермолов; без звука)17. В одном из эпизодов, судя по описанию, запечатлена «Трудовая коммуна ОГПУ на ст. Болшево», где воспитанники «играют в футбол, волейбол». Документ датируется 1923 годом, однако очевидно, что в описании допущена ошибка — коммуна была организована 18 августа 1924 года, поэтому эпизод, связанный с ней, мог быть снят только позже этой даты (в том, что на плёнке запечатлена коммуна, сомнений практически нет благодаря сопоставлению содержания указанного кинодокумента с фотографиями из фондов Музейного объединения города Королёва, на которых узнаваемы места спортивных состязаний коммунаров).

Ещё одна плёнка, в сопроводительной документации к которой упоминается Болшево, — «Беспризорные» (немая хроника, 1926 год)18. Читаем аннотацию: «Беспризорные дети в товарных вагонах поезда прибывают в колонию Болшево19.

Дети высаживаются из вагонов, бегут к сборному пункту, проходят парикмахерскую обработку». Однако при просмотре плёнки становится очевидным, что на кадрах запечатлено не Болшево. Кинолента демонстрирует нам Саввино-Сторо-жевский монастырь, где с 1925 года размещалась Звенигородская детская колония (например, парикмахерская обработка происходит на фоне Ца-рицыных палат). Но связь с Болшевом всё же есть. К работе с детьми и подростками, которых мы видим на экране, были привлечены люди, стоявшие у истоков Болшевской коммуны, — воспитатель С.П. Богословский и один из первых воспитанников М.Ф. Соколов-Овчинников, что, в частности, подтверждается воспоминаниями Богословско-го20. Богословский и Соколов-Овчинников узнаваемы и в кадрах кинодокумента (в самом начале его). Соколов-Овчинников, одетый в шинель и фуражку, помогает ребятам спускаться из вагона, Богословский — принимает их.

Илл.4. М.Ф. Соколов-Овчинников и С.П. Богословский среди беспризорных детей (близ Саввино-Сторожевского монастыря). Кадр из хроники «Беспризорные» (1926). РГАКФД. Учётный № 3631.

В 1927 году на базе Звенигородской детской колонии (с переводом её в просторные постройки Николо-Угрешского монастыря) была образована трудовая коммуна ОГПУ № 2 (т.н. Люберецкая)21.

В дальнейшем Болшевская и Люберецкая коммуны были плотно связаны: совместно выпускали газету «Коммунар», ставили общие концертные программы, участвовали в одном проекте под руководством А.М. Горького — в написании сценария фильма «Преступники» и т.д. Этим связям, очевидно, и обязана ошибка в атрибуции кинодокумента «Беспризорные».

Ещё один просмотренный в архиве документ называется «10-летие Болшевской трудовой коммуны»24. Читаем описание: «Московская область, поселок Болшево. Здание трудовой коммуны. Памятник Ф.Э. Дзержинскому. Прибытие гостей на праздник в коммуну. Гости осматривают выставку изделий воспитанников коммуны. Воспитанники выполняют гимнастические упражнения на стадионе. Воспитанники в мастерских за работой. Торжественное собрание, выступление Е.М. Ярославского».

Большинство эпизодов этого документа действительно относятся к 1935 году, когда праздновалось 10-летие коммуны, и присутствуют в киноочерке С. Бубрика «Возвращенная жизнь». Однако на плёнке запечатлены и события начала 1930-х годов. Одно из них — приезд Бернарда Шоу в коммуну. Известна точная дата посещения английским драматургом болшевцев — 22 июля 1931 года25. Известно и то, что писателя в этой поездке сопровождали М.М. Литвинов (он также запечатлён на плёнке) и первая женщина в английском парламенте Нэнси Астор (её видно со спины).

Кадры с почётными гостями предваряют общие планы территории коммуны: здание клуба, парк, украшенный полотнами с лозунгами. На одном из полотен читается текст с призывом коммунаров к социалистическому соревнованию — «Организуем действительные соц-соревнования между отдельными рабочими бригадами, цехами и фабриками коммуны на лучшую производительность труда и качество продукции». На другом — цитаты И.В. Сталина из Политического отчёта Центрального комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 года: «Наша политика есть политика апреля 1936. 24 10-летие Болшевской трудовой коммуны (1935) /

РГАКФД. Фонд кинодокументов. Учётный № 9921 1.

23 Рубановский И. Театр народного творчества // Театр и драматургия. Ежемесячный журнал теории, практики и 25 См например: Бернард Шоу в Москве // Гудок: орган истории театрального искусства. Орган Союза советских НКПС, Наркомвода, ЦК ж.-д. ЦК водников и ЦК раб.

писателей СССР. - № 5, май 1936. С. 252-253. шосс., грунт, дор., авиац. транс. – № 188, 23 июля 1931.

Илл.5. Бернард Шоу, М.М. Литвинов, Нэнси Астор в Болшевской трудовой коммуне, 22 июля 1931 года. РГАКФД. Учётный № 9921 1.

мира… Эту политику мира будем вести и впредь всеми силами и всеми средствами»26.

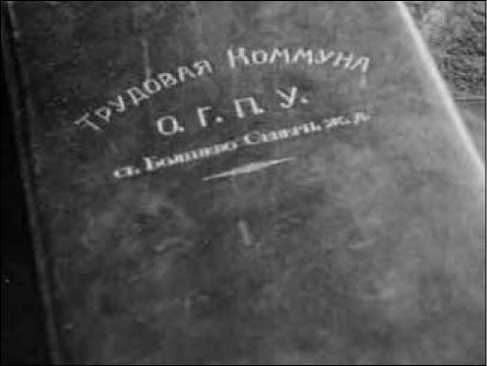

В следующем эпизоде видим папку с надписью «Трудовая коммуна ОГПУ ст. Болшево Северн. ж.д.» и содержание папки: личное дело воспитанника коммуны И.Г. Петрова, документы, свидетельствующие об успехах коммуны в перевоспитании правонарушителей — грамоты от ОГПУ, партийные билеты, грамота ударника третьего года пятилетки (их вручали в 1931– 1932 годах).

Илл.6. Папка «Трудовая коммуна ОГПУ ст. Болшево Северн. ж.д.» с документами воспитанников. РГАКФД. Учётный № 9921 1.

Сменяют друг друга лица коммунаров. Крупным планом сняты И.Г. Петров, Д.А. Чечельниц-кий, А.Е. Умнов, А.Д. Чуваев, П.Л. Панцырный, неизвестный.

Монтажные приемы, переходы, крупные планы указывают на то, что данные съёмки могли служить материалами к киноочерку «Первая трудовая коммуна ОГПУ» 1932 года. Это предположение можно будет подтвердить или опровергнуть в случае, если будет найден сценарий очерка или подробное описание его содержания, например, в периодической печати 1930-х годов.

Ещё один эпизод кинодокумента посвящён празднику по случаю открытия спорт-деревообделочной фабрики. Из газетных публикаций известны дата события (30 июня 1932 года) и имена почётных гостей, присутствовавших на торжестве: К.Е. Ворошилов, С.М. Будённый, Г.Г. Ягода, А.М. Горький27. Все перечисленные лица узнаваемы в кадрах хроники.

Илл.7. С.М. Будённый в Болшевской трудовой коммуне в день открытия спорт-деревообделочной фабрики, 30 июня 1932 года. РГАКФД. Учётный № 9921 1.

Таким образом, документ «10-летие Болшевской трудовой коммуны», датированный 1935 годом, представляет собой подборку хроникальных материалов, объединённых одной темой, но снятых в разное время — 1931, 1932, 1935 годах. Похожую подборку представляет собой и доку-

Илл.8. А.М. Горький в Болшевской трудовой коммуне в день открытия спорт-деревообделочной фабрики, 30 июня 1932 года. РГАКФД. Учётный № 9921 1.

Илл.9. Станция Болшево, март-апрель 1936 года. Кадр из киносопровождения концертной программы «Перековка» («Союзкинохроника», И.М. Посельский). РГАКФД. Учётный № 4036.

мент «Болшевская трудовая коммуна сегодня»28, также датированный 1935 годом. Читаем аннотацию: «Московская обл. Болшево. Трудовая коммуна: здания, территория, подготовка членов коммуны к физкультурному параду, работа в мастерских, поездка в Москву. Москва. Парад физкультурников на Красной площади».

Молодые люди и девушки играют на музыкальных инструментах, танцуют. Подходит электричка. Коммунары заполняют вагоны, состав трогается. За окнами мелькают деревья, дома. Эпизод заканчивается видами Москвы: коммунары подходят к Театру народного творчества (ныне Театр Сатиры).

Поездка, которая заснята на плёнку, не могла состояться в 1935 году, так как Театр народного творчества открылся в марте 1936 года. На плёнке, вероятно, конец марта-начало апреля 1936-го, так как концертная программа «Перековка», в которой принимали участие коммунары-болшев-цы, демонстрировалась в театре с 8 по 12 апре-ля29, а описанный эпизод является теми самыми «специальными засъёмками по заданию театра», упоминавшимися выше, при анализе кинодокумента «Беспризорные» (1926). В воспоминаниях музыкального педагога коммуны А.Г. Двейрина находим подробное описание сюжета, который предварял концертную программу. «Коммунары идут лесом к станции Болшево, болшевская платформа и медленно подходящий поезд, открывающиеся двери вагонов. Платформа пустеет. Поезд движется в сторону Москвы. Следующий кадр —

Илл.10. Коммунары-болшевцы на физкультурном параде в Москве. Красная площадь, 30 июня 1935 года. Кадр из кинодокумента «Болшевская трудовая коммуна сегодня» (1935). РГАКФД. Учётный № 4036.

прибытие в Москву…»30 Воспоминания педагога полностью соотносятся с визуальным документом, хранящимся в РГАКФД. Также, благодаря письменным источникам, устанавливаем автора киносопровождения. На афише программы из фондов Музейного объединения «Музеи наукограда Королёв» и в воспоминаниях Двейрина режиссёром «засъёмок» указан И.М. Посельский.

Последний эпизод киноподборки начинается титром «В рядах динамовцев шли физкультурники трудовых коммун». Далее идут кадры физкультурного парада на Красной площади 30 июня 1935 года31: болшевцы гордо демонстрируют продукцию своих фабрик: лыжи, коньки, теннисные ракетки… В оформлении колонны трижды фигурирует название учреждения — «Болшевская коммуна».

С трибуны Мавзолея физкультурников приветствуют И.В. Сталин и члены Политбюро.

В 2023 году кинодокумент «Болшевская трудовая коммуна сегодня» был показан в эфире телеканала «Россия-Культура» в рамках передачи телевизионного документального цикла «За- печатлённое время»32. Это событие позволяет надеяться, что в дальнейшем и другие кинодокументы, отражающие историю коммуны, будут использоваться для подготовки телевизионных передач, а также включаться в ткань современных российских документальных и игровых фильмов. И в этом случае атрибутированные документальные киноматериалы помогут избежать неточностей и ошибок.

Что касается перспектив дальнейших исследований в РГАКФД, то выявление документов может быть продолжено с использованием контекстного поиска. Так, например, из публикаций 1930-х годов известно, что киносъёмки в коммуне проводились во время торжественного открытия обувной фабрики (1931). Этот эпизод можно поискать на плёнках, в описании которых имеются словосочетания «открытие фабрики», «обувное производство», «обувная фабрика» и т.д.

Также известно, что коммунары были участниками олимпиад художественной самодеятельности, проводившихся в 1930-х годах. Кинодокументы, в описании которых упоминаются эти олимпиады, хранятся в РГАКФД.

Подобный контекстный поиск может осуществляться и по другим направлениям. Эта работа важна и с точки зрения изучения истории коммуны (на плёнках запечатлены живые человеческие эмоции, события в динамике), и с точки зрения изучения локальной истории — кинохроники Болшевской коммуны являются на сегодня одними из старейших кинодокументов, отражающих исторический облик города Королёва.

Список литературы Болшевская трудовая коммуна в кинодокументах (1925-1936)

- Бельская С.А. «Путёвка в жизнь» и Болшевская трудовая коммуна: к вопросу о документализме первого советского звукового художественного фильма / История России с древнейших времен до XXI века: сборник статей Международной научно-практической школы-конференции молодых учёных. — М.: Институт российской истории РАН. 2022. С. 344–353.

- Бернард Шоу в Москве // Гудок: орган НКПС, Наркомвода, ЦК ж.-д. ЦК водников и ЦК раб. шосс., грунт, дор., авиац. транс. — № 188, 23 июля 1931.

- Гладыш С. Дети большой беды. М.: Звонница-МГ, 2004. Двейрин А. Искусство в коммуне / Болшево. Литературный историко-краеведческий альманах. Под. ред. Ю.А. Тёшкина. Товарищество «Писатель». Болшево. 1994. С. 91–102.

- «Делегаты героического испанского народа, в последний день, проведённый в Москве, посетили Болшевскую трудовую коммуну имени Г.Г. Ягода» // Советский спорт. — №164, 29 ноября 1936.

- Дневник искусств // Вечерняя Москва. — № 199, 29 августа 1934.

- Евнин Ал. Привет Валентино Миро // Советский спорт. — № 157, 15 ноября 1936.

- Егорова Елена. Трудкоммуна в Николо- Угрешском монастыре / Коммуна в Николо- Угреше. г. Дзержинский Московской области. Документы, статьи, очерки, воспоминания. — Дзержинский Московской области: ДМУП «Информационный центр»: МАУК «Культурно-эстетический центр», 2012. С. 53–64.

- Кациграс А.И., Рождественский А.С. Репертуарный указатель: Кинорепертуар. Под ред. И.М. Махлина; Наркомпрос РСФСР. Глав. Упр. по контролю за зрелищами и репертуаром. — Москва: Кинофотоиздат, 1936.

- Люди в кино // Кино: еженедельная газета. — № 35, 17 ноября 1925.

- Плотникова А.Г. М. Горький и кинематограф: монография / А.Г. Плотникова; Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького. — Москва: ИМЛИ РАН, 2018.

- Полетаев П.П. Маленькая республика // Болшево. Литературный историко-краеведческий альманах. Под. ред. Ю.А. Тёшкина. Товарищество «Писатель». Болшево. 1994. С. 69–90.