Большие ажурные лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей

Автор: Бакулина У.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены все опубликованные на данный момент большие ажурные лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей (48 экз.). Предложена новая классификационная схема, в которой учитываются и дополняются разработки Г. Ф. Корзухиной. Анализ хронологии показывает, что большие ажурные лунницы существуют со второй половины II в. по первую половину – середину III в. Восточнее основного ареала, в Среднем Поволжье и Прикамье, они распространены, предположительно, во второй половине III – начале IV в. Результаты картографирования демонстрируют, что основное количество находок происходит из Поднепровья. Можно полагать, что этот вид украшений формировался в позднезарубинецкой среде под влиянием римских традиций.

Поднепровье, восточноевропейские выемчатые эмали, типология, лунницы, эпоха римских влияний

Короткий адрес: https://sciup.org/143184802

IDR: 143184802 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.66-82

Текст научной статьи Большие ажурные лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей

Украшения круга восточноевропейских выемчатых эмалей, обладающие ярким стилистическим единством, уже более полутора веков привлекают внимание исследователей ( Спицын , 1903; Корзухина , 1978; Гороховский , 1988; Обломский, Терпиловский , 2007; Радюш , 2020, и др.). Лунницы являются одной из самых распространенных категорий украшений с эмалью. Впервые на них обратила внимание и предложила их типологическую схему Г. Ф. Корзухина ( Корзухина , 1978). В соответствии с этой схемой, все лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей объединены в две группы: большие ажурные и малые. Однако на современном этапе исследования для типологизации представляется важным не столько размер украшения, сколько характер оформления: у больших лунниц орнаментальный акцент сделан на корпусе изделия (поэтому ажурные), у малых – на оформлении концов рожек. Название «большие» и «малые» оставлены за группами вещей как традиционный историографический термин.

Объектом внимания в настоящей статье являются большие ажурные лун-ницы. С момента выхода работы Г. Ф. Корзухиной количество материала существенно увеличилось (ее свод включает 13 экз.). На данный момент опубликованы 48 находок. Накопленная за прошедшие годы информация делает актуальным новое обращение к данной категории украшений.

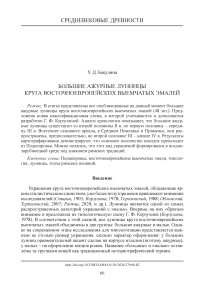

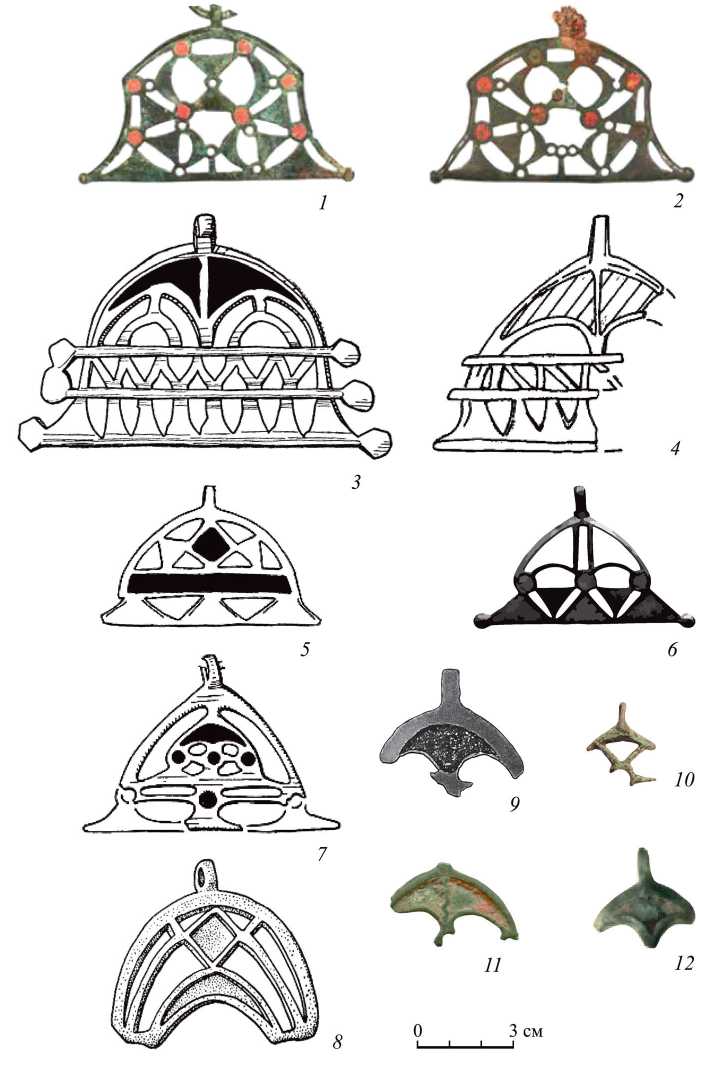

Типология больших ажурных лунниц, предложенная ниже, основана на схеме Г. Ф. Корзухиной, но дополняет ее и конкретизирует. Рассматриваемые украшения по выполняемым функциям разделяются на две подгруппы. Подгруппа 1 – звенья (или, по Г. Ф. Корзухиной, держатели) цепей – состоит из литых двурогих изделий с дугообразно выгнутой нижней частью и эмалевыми вставками на корпусе. На концах рожек у них широкие ушки (иногда петли) для соединения с цепью, а на наиболее выпуклом участке – массивное ушко для крепления других привесок, например, пирамидальных, как у экземпляров из Брянского клада. Таковы образцы из ур. Куты, Мощинского, Межигорско-го, Брянского кладов и с поселения Паниковец 1 (рис. 1: 1–7 ) ( Белоцерковская , 2018. С. 27, 29, 34. Кат. 18, 19, 22. Рис. 15: 2 ; 16, 17. Табл. XII, XIII, XIV, XV, XXI; Хойновский , 1896. С. 168. Кат. 851. Табл. XIX; Корзухина , 1978. С. 71, 75. Табл. 11: 8 ; 20. Кат. 71, 90; Обломский, Сапрыкина , 2019. С. 69. Рис. 2: 11 ; 4: 9 ).

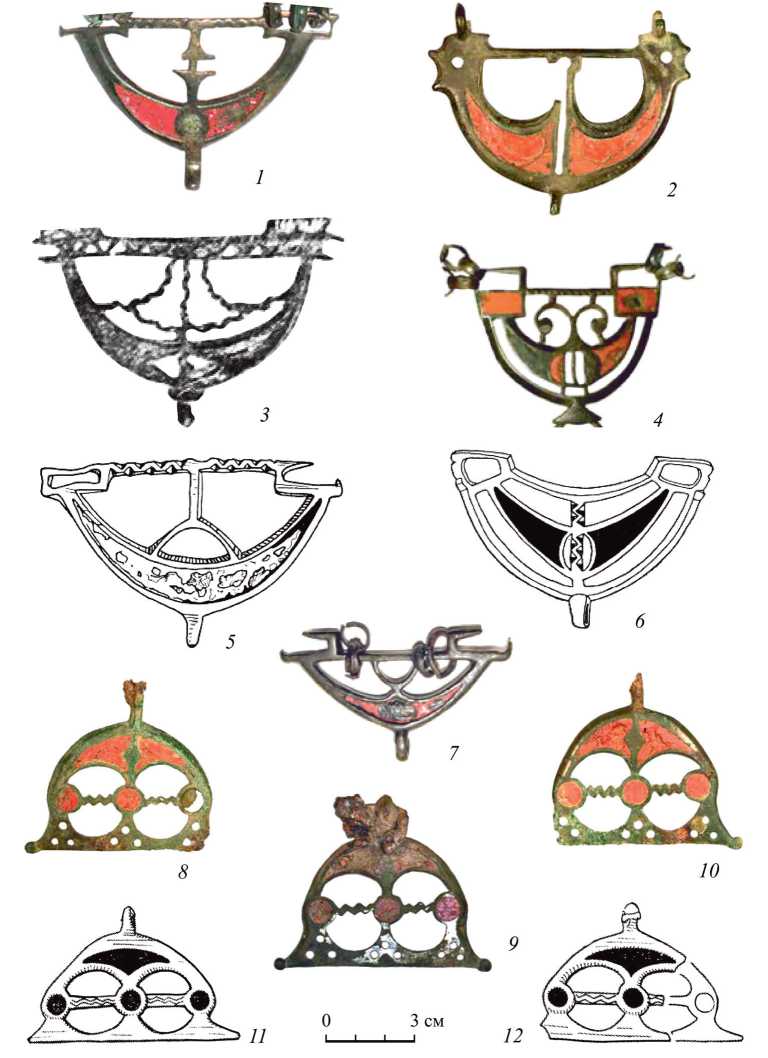

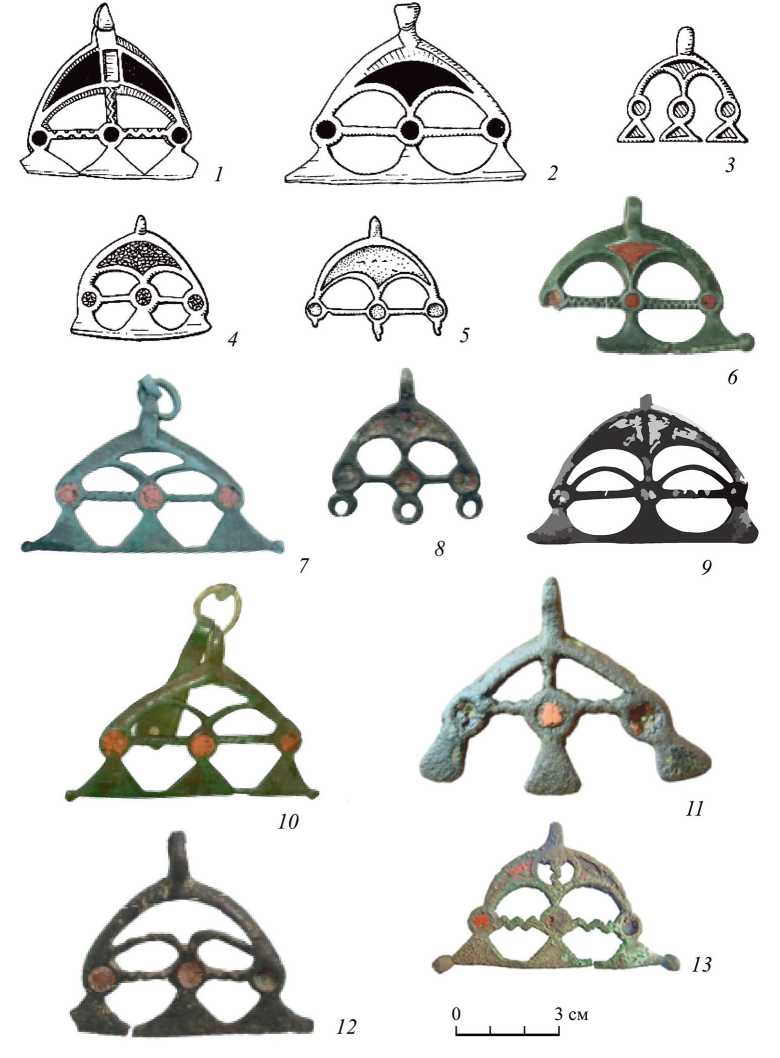

Подгруппа 2 включает собственно подвески. В ней выделяются два типа. Тип 1 – литые трехрогие и четырехрогие (1 экз.) лунницы с дугообразным или треугольно-дугообразным изгибом спинки и эмалевыми вставками на корпусе. На концах рожек у них расположены треугольные щитки, в большинстве случаев сливающиеся в единую «кайму» в нижней части изделия. Между корпусом и этими щитками на каждом рожке имеются гнезда для эмали. В наиболее выгнутой верхней части спинки отлито ушко для подвешивания. Подобные украшения встречены в Малом Букрине, Киеве, Липляве, Ахтырке, Дмитровском, Борзненском и Брянском кладах, Бочаровке, Напольновском-1, Плехово, Ахтырке, Старой Рязани, Севске, Добруни, Голевске, Александровском, Котеневке, селище-4, Яртыпорах, Подлишево (рис. 1: 8–12 ; 2: 1–13 ; 3: 1–3 ) ( Корзухина , 1978. С. 63, 65, 69, 70, 71, 77. Кат. 3(2), 19–21(3), 61, 67(3), 78(2а), 120. Табл. 1: 3а, 3в ; 8: 1–3 , 6 ; 22: 10 ; Bitner-Wróblewska , Stawiarska , 2009. С. 306. Рис. 3: a . Кат. 4, 13; Белоцерковская , 2018. С. 33. Кат. 21. Рис. 19. Табл. XVII: 1–3 ; Ахмедов , 2018. С. 147. Рис. 113: 3 ; Никитина , 2020. С. 221. Рис. 11: 2 ; Радюш , 2020. С. 159, 174. Рис. 2А: 6, 7 ; 8: 3, 4, 7 ; Шинаков, Чубур , 2020. С. 119. Рис. 4: 1 ; Пивнева , Кобзева , 2024. С. 217. Рис. 1: а ).

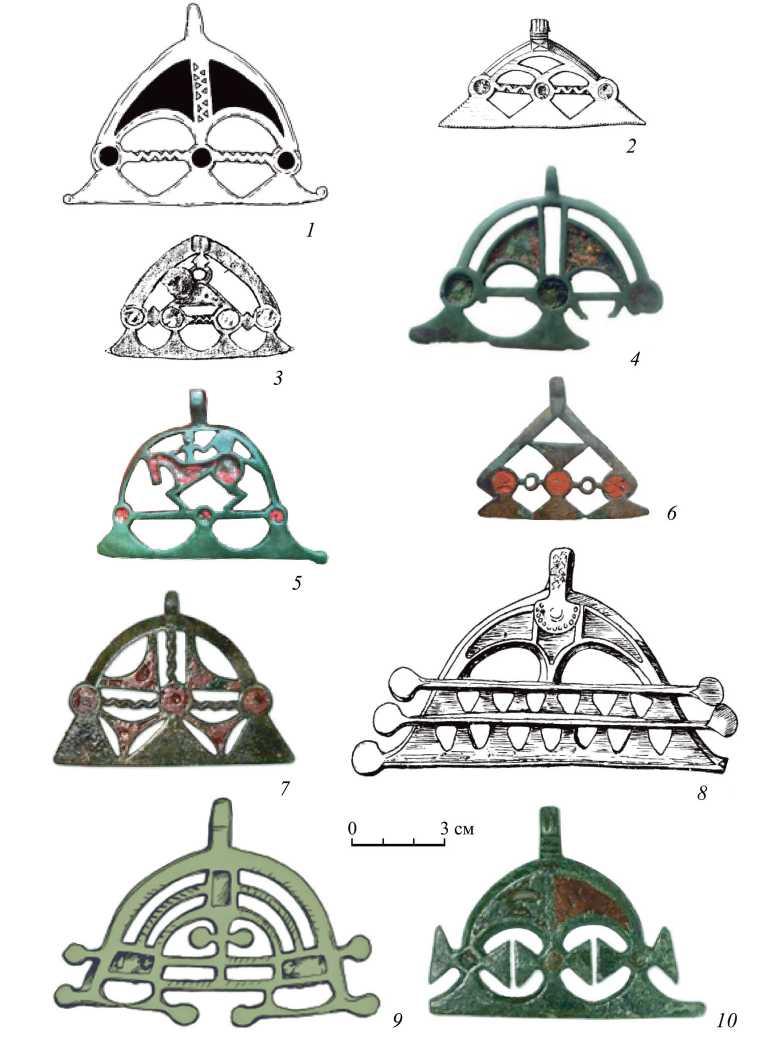

В тип 2 входят литые ажурные лунницы подтрапециевидной формы с дугообразно выгнутой спинкой, посередине которой расположено ушко для подвешивания. Рожки не отделяются от основной части корпуса, вся поверхность изделия представляет собой единое орнаментальное поле, образованное множеством разнообразных прорезей и гнезд для эмали. Встречены в Напольнов-ском-1, Дусетосе, Брянском кладе Полтавской обл., Смелянском р-не Черкасской обл., Орле, Землянске, в погр. № 67 Дубровинского могильника Курской обл., Межёнисе, Смелянском р-не Черкасской обл., Тихом Уголке (рис. 3: 4–10 ; 4: 1–8 ) ( Корзухина , 1978. С. 71, 76. Табл. 1: 3б ; 22: 2 . Кат. 78(2а), 103; Облом-ский, Терпиловский , 2007. Рис. 153; 163: 5 ; Белоцерковская , 2018. С. 31. Кат. 20. Рис. 18. Табл. XVI; Радюш , 2020. С. 174. Рис. 7: 1 ; Акимов и др ., 2020. С. 250.

Рис. 1. Большие ажурные лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей подгруппы 1; подгруппы 2: тип 1

1, 2, 4, 8–10 – Усух; 3 – Межигорье; 5 – Куты; 6 – Мощины; 7 – Паниковец-1; 11, 12 – Борзна

Рис. 2. Большие ажурные лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей подгруппы 2: тип 1

1 – Малый Букрин; 2 – Киев; 3 – Липлява; 4 – Ахтырка; 5 – Дмитровское; 6 – неизвестно; 7, 10 – Бочаровка; 8 – неизвестно; 9 – Севск; 11 – Напольновское-1; 12 – Александровский; 13 – Котеневка-4

Рис. 3. Большие ажурные лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей подгруппы 2: тип 1; подгруппы 2: тип 2

1 – Старая Рязань; 2 – Подлишево; 3 – Яртыпоры; 4 – Напольновское-1; 5 – неизвестно; 6 – Землянск; 7, 10 – Мяженис; 8 – Орел; 9 – Дубровинский мог

Рис. 4. Большие ажурные лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей подгруппы 2: тип 2 и неопределимые фрагменты

1, 2 – Усух; 3 – Дусетос; 4 – Смелянский р-н Черкасская обл.; 5 – Полтавская обл.; 6 – Добрунь; 7 – Борзна; 8 – Тихий Уголок; 9 – Голевск; 10 – Бондаревка-1; 11 – Каменка-3; 12 – неизвестно

Рис. 2: 7 ; Никитина , 2020. С. 221, 226. Рис. 5: 1 ; 11: 1 ; Воронцов , 2020. С. 272. Рис. 7: 6 ; Шинаков, Чубур , 2020. С. 119. Рис. 4: 2, 4 ; Воронятов и др. , 2021. С. 48. Рис. 2: 2, 3 . Инв. № 976/2, 3).

Известны несколько фрагментированных изделий, типологическое определение которых невозможно. Это находки из Голевска, Бондаревки, Каменки-3 (рис. 4: 9–12 ) ( Воронцов , 2020. С. 273. Рис. 10: 3 ; Радюш , 2020. С. 174. Рис. 8: 15 ; Шинаков, Чубур , 2020. С. 119. Рис. 4: 4 ; Родинкова , Бакулина , в печати).

Функциональность и место в уборе

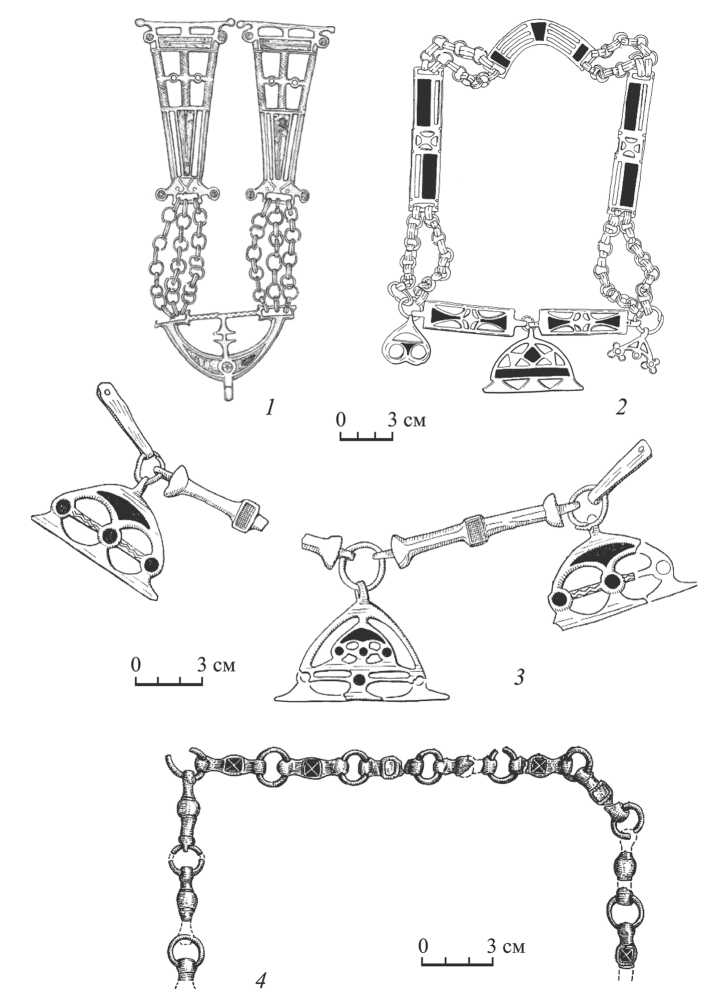

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что большие ажурные лунницы являются частью цепей и служат подвесками или звеньями. Оснований предполагать за ними иное место в уборе на сегодняшний день нет. Наряду с лунницами цепи могут включать звенья других форм: прямоугольные, псевдофибулы, пластинчатые колечки, образующие одну или несколько цепочек, различные подвески и привески. На данный момент известно девять цепей (с большими ажурными лунницами): четыре из Брянского клада, одна из клада в Борзне, одна из Межигорского клада, одна из Полтавской области, фрагмент из Бочаровки (две большие ажурные лунницы с двумя прямоугольными звеньями), одна из Мощинского клада. В семи случаях из девяти они входят в состав кладов, в двух представляют собой случайные находки. Кроме того, известно множество разрозненных элементов этих украшений.

Вопрос о функциях рассматриваемых вещей интересовал исследователей еще в XIX в., когда были найдены первые комплексы. И. О. Хойновский в 1896 г. предположил, что цепь из Межигорского клада является частью конской упряжи, подобной древнерусским изделиям. Попытка надеть ее на лошадь, однако, показала, «что цепь слишком длинна и болтается ниже груди лошади и мешает ей ходить» ( Хойновский , 1896. С. 168). Сейчас эти предметы относят к женскому убору ( Биркина , 2018. С. 136). А. М. Обломский в 2018 г. расширил и дополнил их классификацию, предложенную в 1978 г. Г. Ф. Корзухиной ( Корзухина , 1978. С. 37–48). По его мнению, данный вид украшений делится на три группы: 1) цепь типа Борзна; 2) цепь типа Межигорского клада; 3) цепи Мощинского типа ( Обломский , 2018б. С. 243).

Интересно отметить, что большие ажурные лунницы первой подгруппы соединяются с помощью двух широких ушек на концах рожек только с пластинчатыми колечками (элементами цепей типа «Мощины» и «Межигорский клад») (рис. 5: 1, 2 ). Подвески второй подгруппы посредством большого кольца крепятся к прямоугольным звеньям изделий типа «Борзна» и «Межигорский клад» (рис. 5: 2, 3 ).

Территория распространения

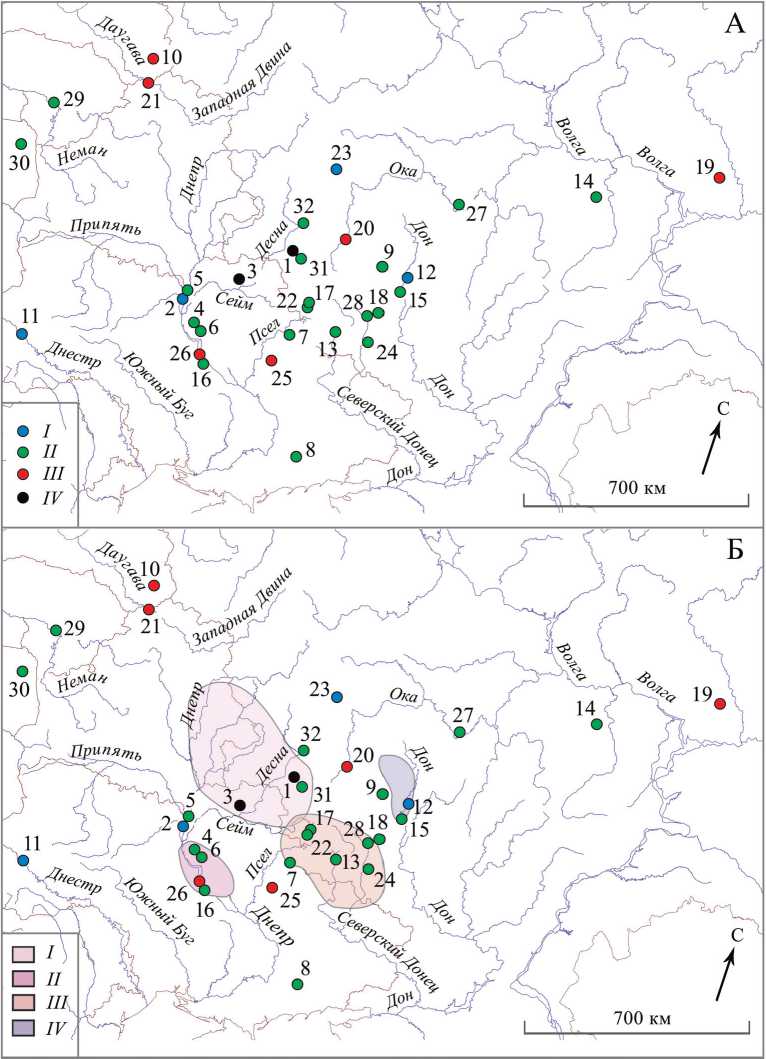

Карта находок (рис. 6: А ), места которых определены (32 пункта), демонстрирует, что территориальное распространение больших ажурных лунниц отличается от распределения остальных категорий украшений с эмалью (общую карту изделий см.: Радюш , 2020. С. 332. Рис. 14). Основная их масса тяготеет

Рис. 5. Цепи круга восточноевропейских выемчатых эмалей и происходящие с кельтских памятников

1 – Усух; 2 – Полтавская обл.; 3 – Борзна; 4 – Галиш-Ловачка; 5 – Тельсе (по: Белоцерковская , 2018. С. 27. Кат. 19. Рис. 16; Табл. XII; Обломский , 2007. Рис. 153; Корзухина , 1978. Табл. 1; Щукин, Бидзиля , 1993. Табл. XXVI; Воротинская , 2020. Рис. 11: 2 )

к лесостепной зоне и концентрируется на Среднем Днепре, в бассейнах рек Псел, Десна и на верхнем Дону, в том числе на реке Воронеж. В этих же регионах известны памятники киевской культурной общности. Несколько лунниц встречены северо-восточнее основного ареала, в бассейнах Оки, Цны и Суры, и южнее, на территории юго-восточной Украины. Единичные изделия происходят из бассейна реки Неман. Практически отсутствуют они в Прибалтике и к западу от Днепра, в отличие от других украшений круга восточноевропейских выемчатых эмалей.

Собранные данные демонстрируют, что основной территорией распространения больших ажурных лунниц является Среднее Поднепровье и междуречье Днепра и Дона. Большая часть находок образует три «цепочки»: 1) по течению Днепра от Припяти до Сулы; 2) по течению Псла через Сейм до среднего течения Десны; 3) от верхнего течения Северского Донца и реки Оскол до реки Воронеж. Нанесение больших ажурных лунниц на карту локальных вариантов киевской культуры (рис. 6: Б ) показывает, что данный вид изделий характерен для деснинского, сейминско-донецкого, среднеднепровского вариантов и памятников типа Каширка-Седелки. При этом находки располагаются не вдоль русел рек, как бывает, если они маркируют водные торговые пути, а пересекают несколько речных долин. «Цепочка» Псел – Сейм – Десна соединяет ареалы сейминско-донецкого и деснинского вариантов, «цепочка» Северский Донец – Оскол – Воронеж – сейминско-донеций вариант с памятниками типа Кашир-ка-Седелки. Подобное распределение находок может отмечать направление миграций населения киевской культуры в III в. в связи с продвижением на Днепровское Левобережье черняховских племен.

Хронология

Наиболее важным для определения хронологии комплексом, в котором сосуществуют большие ажурные лунницы трех разновидностей, является Брянский клад. Датирующими вещами для него служат инородные или редкие для убора с восточноевропейскими выемчатыми эмалями находки, а именно пряжка, зеркало, «окская» фибула. Пряжку D-образной формы А. М. Обломский относит к типу D1, по Р. Мадыде-Легутко ( Обломский , 2018а. С. 129. Рис. 44: 1 ).

Рис. 6 (с. 74). Распространение больших ажурных лунниц

-

А : I – подгруппа 1; II – подгруппа 2: тип 1; III – подгруппа 2: тип 2; IV – несколько типов на памятнике;

Б : I – деснинский вариант киевской культуры; II – среднеднепровский вариант киевской культуры; III – сейминско-донецкий вариант киевской культуры; IV – памятники типа Ка-ширка-Седелки

1 – Усух; 2 – Межигорск; 3 – Борзна; 4 – Малый Букрин; 5 – Киев; 6 – Липлява; 7 – Ахтырка; 8 – Дмитровское; 9 – Тихий Уголок; 10 – Дусетос; 11 – Куты; 12 – Паниковец-1; 13 – Боча-ровка; 14 – Напольновское-1; 15 – Землянск; 16 – Каменка-3; 17 – Плехово; 18 – Белгородская обл.; 19 – Дубровинский мог.; 20 – Орел; 21 – Мяженис; 22 – Бондаревка-1; 23 – Мощины; 24 – Александровский; 25 – Полтавская обл.; 26 – Смелянский р-н, Черкасская обл.; 27 – Старая Рязань; 28 – Котеневка-4; 29 – Яртыпоры; 30 – Подлишево; 31 – Добрунь; 32 – Голевск

Самые поздние варианты таких изделий встречаются в комплексах, датируемых второй третью I – третьей четвертью III в. ( Madyda-Legutko , 1986. S. 24, 25). Зеркалу с петлей на обороте и орнаментальным мотивом в виде прямоугольника И. О. Гавритухин и В. Ю. Малашев указывают аналогии на Нижнем Дону, Нижней Волге и в восточных районах Северного Кавказа. Они существуют во второй половине II – III в. ( Гавритухин, Малашев , 2018. С. 105–115. Рис. 44: 2 ). Окскую фибулу А. М. Воронцов относит к ранним формам подобных застежек и датирует концом II – III в., подчеркивая, что эта дата пока условна ( Воронцов , 2018. С. 95–105. Рис. 15: 1 ). На основании полученных данных А. М. Обломский делает вывод, что Брянский клад принадлежит средней стадии развития стиля восточноевропейских украшений с эмалями (конец II – первая половина / середина III в.) ( Обломский , 2018а. С. 130).

В Дубровинском могильнике, расположенном на юго-западе Удмуртии, в административных границах Киясовского района, на высоком левом берегу р. Ше-хостанки, в погребении № 67 найдена большая ажурная лунница подгруппы 2 (рис. 3: 9 ). Автор раскопок, Е. М. Черных, датирует памятник IV–V вв., однако А. В. Никитина считает, что погребение было совершено в конце III или в начале (до третьей четверти) IV в. ( Никитина , 2020. С. 226). С поселения Напольное-1 (Парлецкий р-н, Чувашская Республика), датируемого I–III вв., происходят две лунницы подгруппы 2 (рис. 2: 11 ; 3: 4 ) (Там же. С. 238). По мнению А. В. Никитиной, хронология, разработанная на материалах Поднепровья и Подонья ( Об-ломский, Терпиловский , 2007), не может использоваться применительно к находкам из Среднего Поволжья и Прикамья. Изделия «эмалевого» стиля попадают в Волжский регион в тот момент, когда украшения развитой и финальной стадий уже сосуществуют в основной зоне своего распространения, скорее всего, не раньше середины III в., в эпоху Готских войн. А. В. Никитина полагает, что появление украшений круга выемчатых эмалей на территории Поволжья обусловлено включением населения, к середине I тыс. н. э. сформировавшего именьковскую культуру, в глобальные этнокультурные процессы римского и гуннского времени ( Никитина , 2020. С. 233–234). Дополнить эту гипотезу можно предположением о перемещении носителей киевских традиций на восток в III в., обусловленном продвижением черняховского населения на Днепровское Левобережье.

Таким образом, датировать обе подгруппы больших ажурных лунниц можно второй половиной II – первой половиной / серединой III в. в Поднепровье и Подонье на основании комплексов с датирующими предметами. Есть вероятность, что изделия подгруппы 2, распространенные восточнее основного ареала, в Среднем Поволжье и Прикамье, относятся ко второй половине III – началу IV в. В Поднепровье и Подонье в комплексах позднего этапа развития эмалевого стиля эти украшения неизвестны.

Происхождение

В 1978 г. Г. Ф. Корзухина предположила, что центром производства и распространения изделий с эмалью является Прибалтика, где в тот момент было известно наибольшее число находок ( Корзухина , 1978. С. 10–20). Позднее, в 1988 г.,

Е. Л. Гороховский высказал точку зрения, что предметы с «варварскими» эмалями являются подражанием римским украшениям второй половины II в. Кроме того, он выделил латенский компонент в массиве восточноевропейских «эмалевых» вещей ( Гороховский , 1988. С. 103–107). О. С. Румянцева показала, что состав стекла, из которого делали вставки на изделиях круга восточноевропейских выемчатых эмалей, идентичен составу стекла римских украшений. Это свидетельствует о том, что техника изготовления эмали была заимствована в римских провинциях, так же как некоторые элементы орнамента: прорези, круги, зигзаги, треугольники (подробнее см.: Там же. С. 111–128).

В Поднепровье вещи с эмалью соотносят с киевской культурой, которая сформировалась на основе горизонта позднезарубинецких древностей. Последние, в свою очередь, восходят к зарубинецкой общности, как известно, находившейся под сильным латенским влиянием. Для кельтского костюма характерны цепи, среди которых можно найти аналогии изделиям типа «Борзна» (рис. 5: 4 ); «Мощины» и «Межигорский клад» (рис. 5: 5 ). В первом случае их сходство заключается в массивности, наличии ребер и эмалевых вставок на звеньях, отсутствии прорезей. Во втором параллели прослеживаются в цепочках, состоящих из пластинчатых колечек, наличии прорезей, эмалевых вставок на звеньях. Между кельтскими и «варварскими» изделиями существует хронологический разрыв, но морфологические свойства цепей позволяют предположить преемственность.

Интересно, что находки больших ажурных лунниц концентрируются на территориях, где в предшествующее время распространены позднезрубинецкие памятники второй половины I – II в. Можно осторожно предположить, что оставившее их население было тем «проводником», благодаря которому появился латенский компонент в эмалевом уборе Поднепровья. Не исключено, что отсутствие больших ажурных лунниц на позднем этапе развития стиля связано с постепенным угасанием латенской традиции.

Заключение

Большие ажурные лунницы – одна из ярких категорий предметов круга восточноевропейских выемчатых эмалей. К настоящему моменту опубликовано 48 таких находок, которые разделены по функциональному значению на две подгруппы, подгруппа 2 включает в себя два типа. Экземпляры с двумя широкими ушками для крепления подгруппы 1 встречаются исключительно в составе цепей типа «Мощины» и «Межигорский клад», лунницы подгруппы 2 связаны с изделиями типа «Борзна» и «Межигорский клад».

Основная часть материала происходит с территорий, на которых распространены памятники ряда локальных вариантов киевской культуры: деснин-ский, сейминско-донецкий, среднеднепровский и памятники типа Каширка-Се-делки. Образованные большей частью находок «цепочки» соединяют ареалы сейминско-донецкого и деснинского вариантов, а также сейминско-донецкого и памятников типа Каширка-Седелки. Подобное распределение находок может отмечать направление миграций населения киевской культуры в III в. в связи с продвижением на Днепровское Левобережье черняховских племен.

Киевская культура, с которой в Поднепровье связаны вещи с эмалью, сформировалась на основе древностей позднезарубинецкого культурно-хронологического горизонта. Последние, в свою очередь, восходят к зарубинецкой общности, одной из латенизированных культур Восточной Европы. Характерным элементом кельтского костюма являются цепи. Морфологическое сходство (массивность, наличие ребер и эмалевых вставок на звеньях, отсутствие прорезей или их наличие и др.) цепей круга «варварских» эмалей и кельтских позволяет предположить наличие связей между ними, однако механизм передачи традиции невозможно реконструировать из-за хронологической лакуны между этими массивами древностей. Основной период существования больших ажурных лунниц совпадает со средней стадией развития стиля восточноевропейских выемчатых эмалей. Отсутствие этих украшений в комплексах позднего этапа может быть связано с угасанием остатков латенских традиций и с изменением структуры убора под черняховским влиянием.