Бондарные изделия из комплекса погребов Воскресенского Новоиерусалимского монастыря

Автор: Глазунова О.Н., Денисов С.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена бондарным изделиям, найденным при раскопках погребов Новоиерусалимского монастыря в 2011 и 2014 гг. Цель работы заключалась в атрибутации предметов, датировке и установлении их функционального назначения за счет сопоставления с уже известными аналогами. Точное определение возможно для трех сосудов: одна бочка служила для хранения воска или меда, две являлись водовозными бочками. Остальные сосуды (33 фрагмента) являлись бочками или кадками, используемыми для хранения продуктов. Помимо этого, бондарные изделия использовались вторично для ремонта пола в погребах.

Бондарные изделия, погреба, бочка, кадка, диаметр, утор, новоиерусалимский монастырь

Короткий адрес: https://sciup.org/143163951

IDR: 143163951

Текст научной статьи Бондарные изделия из комплекса погребов Воскресенского Новоиерусалимского монастыря

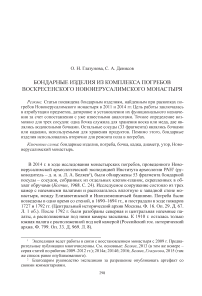

В 2014 г. при расчистке фундаментов под обвалившимися сводами погребов были выявлены деревянные перекрытия пола, представлявшие собой лаги, на которые были настелены доски (половицы). Перекрытия были выявлены в юго-западном углу центральной камеры погребов и в северо-западном углу северной камеры сооружения на уровне от -3,8 м до -4,5 м от современной дневной поверхности (рис. 1). Их площадь составила: в центральной камере 16 кв. м, в северной камере – 13 кв. м. Слой, в котором располагались перекрытия, обладал высокой влажностью, что обеспечило хорошую сохранность органики, в частности дерева: сохранились расположенные на половицах и лагах фрагменты бондарной посуды, большое количество щепы, а также деревянный чекмарь. При разборе слоя в северной камере погребов была найдена медная монета, деньга 1713 г., позволяющая датировать напластования периодом не ранее 1710-х гг. В то же время наличие большого количества угля позволяет связать слой с периодом после пожара 1727 г. Фрагменты бондарных сосудов практически не пострадали от огня, однако часть из них (15) была покрыта расплавленным воском и нагаром с двух сторон, что могло произойти после перемещения уже пострадавших в огне предметов. Все это позволяет датировать слой периодом 1713–1792 гг.

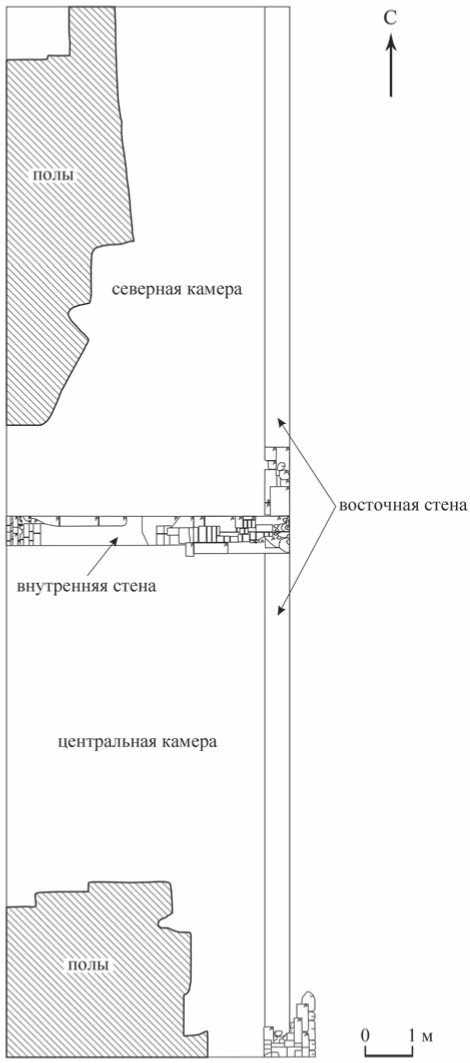

Большинство из собранных фрагментов (52) было обнаружено в центральной камере погребов. Они были расположены компактно, занимая площадь около 4 кв. м. Еще одна часть бондарного сосуда была найдена в северной камере постройки. Все сосуды были сделаны из лиственных и хвойных пород деревьев. Определимыми являются 36 фрагментов, большинство из которых (28) представляют днища. Их длина составила от 10 до 65,5 см, ширина – от 3,5 до 15,3 см, толщина – от 1 до 2 см. Хорошая сохранность дерева позволила вычислить диаметр, который составил от 18,9 до 65,5 см. Точно идентифицировать с конкретным типом сосудов можно три фрагмента, благодаря расположенным на них владельческому знаку и вертикальным чертам (рис. 2, 1 , 5 ). Эти признаки позволяют отнести их к днищам бочек. Диаметр фрагмента, имевшего знак, составил 45,5 см. Сосуды, имевшие аналогичный диаметр, встречены в Новгороде и относятся к десятиведерным бочкам ( Колчин , 1968. С. 25–26)3. Высота таких бочек по днищу составляет 65 см, общая длина клепки – 70–75 см. Владельческий знак сделан в виде вертикальной черты, от концов которой под углом в 45 градусов в разные стороны отходили две короткие черты. Схожие знаки зарегистрированы в писцовых книгах XVI–XVII вв., имеют название «орик» и символизируют тип оральных сох ( Анпилогов , 1964. С. 157. Рис. 1. № 47). Согласно упомянутым источникам, «орик» обозначал право собственности на бортные деревья ( Соболев , 1934. С. 16;

Рис. 1. План расположения деревянных полов в погребах

Рис. 2. Бондарные изделия

Анпилого в , 1964. С. 153), хотя, скорее всего, это являлось частным выражением его функции как владельческого знака4. Размещение такого знака на днище бочки являлось характерным для новгородской посуды ( Колчин , 1968. С. 30–31). Диаметр двух других фрагментов, имевших насечки, составил 55,1 и 62 см. Аналогичные по размеру сосуды также встречены в Новгороде и относятся к водовозным бочкам (Там же. С. 25). Их высота достигала 135 см.

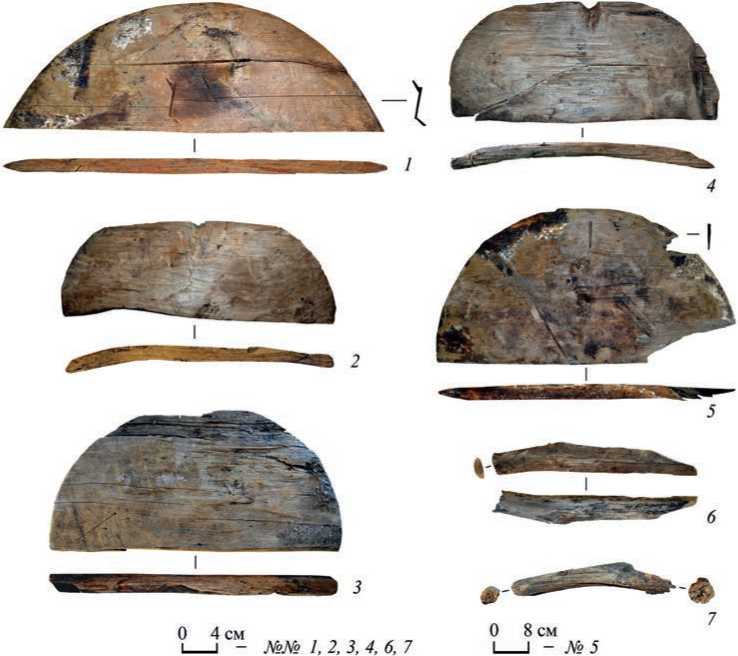

Остальные изделия можно идентифицировать более общим образом, отнеся их по диаметрам к нескольким группам: 33–38,6 см, 43,7–48 см, 50–65,5 см. Судя по размерам, они относились к бочкам или кадкам. Отдельную группу образуют два сосуда, имевшие диаметр 18,9 и 24,5 см и относившиеся к небольшим изделиям (маленьким бочонкам или жбанам).

Большинство фрагментов (24) имели уторные соединения, относящиеся к типам Б и В (рис. 2, 2, 4, 5 ) по Б. А. Колчину ( Колчин , 1968. С. 28–29). Остальные

Рис. 3. Распределение типов уторных соединений по группам диаметров сосудов фрагменты (рис. 2, 1, 3) имели уторы типа А (6) и Г (2). При этом 5 фрагментов были подтесаны вторично и имели утор типа Б. Возможно, они были использованы после разбора бочки для создания другого изделия. Для новгородской посуды характерно иное распределение типов уторных соединений, из которых большинство составляют соединения типа А, далее следуют уторы типов Б и В (Колчин, 1968. С. 28–29).

Помимо днищ, были обнаружены два фрагмента деревянных обручей, скреплявших клепки бондарных изделий. Один обруч имел размер ½ прута (рис. 2, 6 ), второй – прут (рис. 2, 7 ). При этом второй обруч имел выступ для скрепления лозой. Аналогичные изделия найдены в Новгороде (Там же. С. 29).

Помимо бочек, было найдено 2 фрагмента крышек от открытых сосудов, которые имели на краях углубления для ушек (рис. 2, 2, 4 ) и относились к типу 2 по Б. А. Колчину (Там же. С. 29). Диаметр первой крышки составил 34,4 см, диаметр второй крышки – 38 см. Вероятнее, эти фрагменты относились к ушатам, диаметр которых составлял от 35 до 40 см (Там же. С. 28).

Распределение уторов внутри группы показывает, что наиболее распространенными были уторы типов Б и В, остальные уторы встречаются реже (рис. 3,

1–4 ). Такое соотношение связано, по всей видимости, с тем, что уторы Б и В являлись универсальными, т. е. подходили для любых типов изделий.

Бондарная посуда активно использовалась в монастырском хозяйстве. В частности, в книгах за 1665 г. упоминаются ушата, ведра и шайки, используемые кузнишным монахом Тимофеем ( Леонид , 1875. С. 586). В документах упоминаются также бочки как средство транспортировки извести (Там же. С. 667, 743).

Однако большинство обнаруженных сосудов, относимых к бочкам и кадкам, служило для традиционного хранения продуктов в погребе ( Александров , 1981. С. 189. Рис. 1). Об этом свидетельствуют найденные вместе с бондарными изделиями фрагменты засоленной рыбы, приготовление и хранение которой осуществлялось в кадках и бочках. Помимо этого, в документах говорится о производстве напитков (кваса, пива и бражек), происходившем в монастыре. Так, перед приездом царя Алексея Михайловича в 1678 и 1679 гг. из Москвы были присланы чиновники для организации такого производства ( Леонид , 1875. С. 550, 551).

Помимо своей непосредственной функции, бондарные изделия в нашем случае были использованы вторично для ремонта пола погребов, проваливавшихся после пожара 1727 г. Об этом свидетельствует компактное расположение большинства фрагментов на деревянных перекрытиях, а также их состав: в ходе работ не было найдено ни одной боковой стенки бондарной посуды, так как ее длина или искривление не подходили для целей ремонта.

Список литературы Бондарные изделия из комплекса погребов Воскресенского Новоиерусалимского монастыря

- Александров В. А., 1981. Этнография русского крестьянства Сибири (XVIII -середина XIX вв.). М.: Наука. 274 с.

- Анпилогов Г. Н., 1964. Бортные знамена как исторический источник (По Путивльским и Рыльским переписным материалам конца XVI в. и 20-х годов XVII в.)//СА. № 4. С. 151-169.

- Беляев Л. А., 2012. Научно-исследовательские археологические работы, включающие археологические раскопки и шурфовки на объекте: Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь, расположенный по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, д. 2. Т. 10.//Архив ИА РАН. М. № 30220.

- Беляев Л. А., 2013. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь как памятник археологии начала Нового Времени//РА. № 1. С. 30-41

- Беляев Л. А., 2014а. Керамические иконы Христа в Ново-Иерусалимском монастыре//В созвездии Льва: сб. ст. по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица/Отв. ред. М. А. Орлова. М.: Гос. ин-т искусствознания. С. 48-61.

- Беляев Л. А., 2014б. Фляга патриарха Никона и ее европейские аналоги//Живая старина. № 4. С. 2-5.

- Беляев Л. А., 2013. Новый Иерусалим и другие эталонные памятники Нового времени в России//От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI-XVIII вв.: тез. докл. науч. конф. (Москва, 20-22 ноября 2013 г.). М.: Древности Севера. С. 5-6

- Беляев Л. А., Глазунова О. Н., 2015. Маркёры Запада: новые элементы европейской художественной и технологической традиции в археологических материалах Ново-Иерусалимского монастыря//Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований президиума РАН/Отв. ред.: А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М.: ИЭА РАН. C. 147-154.

- Колчин Б. А., 1968. Новгородские древности. Деревянные изделия. М.: Наука. 182 с. (САИ; вып. Е1-55.)

- Леонид (Кавелин), 1875. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря…//ЧОИДР. Т. 3. М.: Унив. тип. С. 545-767.

- Лихтер Ю. А., 1984. Ново-Иерусалимский монастырь. Отчет по археологическим раскопкам//Архив ИА РАН. М. Р-1. № 9997.

- Соболев Н. Н., 1934. Русская народная резьба по дереву. М.: Полиграфкнига. 477 с.

- Хворостова Е. Л., 1996. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях на территории Ново-Иерусалимского монастыря в 1995 г.//Архив ИА РАН. М. Р-1. № 19886.