Борис Сергеевич Разумихин (к 100-летию со дня рождения)

Автор: Мельников Р.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Юбилейные даты

Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения ученого и фронтовика Бориса Сергеевича Разумихина (1918-1988) - славного представителя отечественной школы теории устойчивости, восходящей своими истоками к ее основателю А.М. Ляпунову. К сожалению, имя этого талантливого механика и математика в историко-математических исследованиях упоминается крайне редко. Для широкой аудитории его жизненный путь и вклад в физико-математические науки является тайной за семью печатями. Борис Сергеевич первым указал на глубокие корни, связывающие между собой аналитическую механику и теорию оптимального управления, а также разработал математические основы теории задач оптимального управления с запаздывающим аргументом. Приводятся биографические сведения, восстанавливаются малоизвестные факты его научной биографии и математического творчества.

Б.с. разумихин, теория устойчивости, теория оптимального управления, дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом, метод разумихина

Короткий адрес: https://sciup.org/147245362

IDR: 147245362 | УДК: 51(092) | DOI: 10.17072/1993-0550-2018-1-83-89

Текст научной статьи Борис Сергеевич Разумихин (к 100-летию со дня рождения)

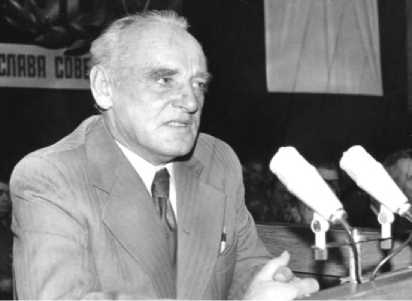

Б.С. Разумихин. 1977 г.

В семье было двое детей. Разница в возрасте со старшей сестрой Нонной Сергеевной (в замужестве Шапиро) составляла не более двух лет, поэтому мальчик в детстве тянулся за сестрой. Когда она училась читать, он вместе с ней приобщался к этому процессу; когда она пошла в школу, брат потребовал от родителей, чтобы его тоже отдали в школу. Так и получилось, Борис пошел учиться на год раньше своих сверстников. К этому времени семья уже переехала в Москву.

В 1935 г. юноша успешно окончил школу и летом того же года поступил в МГУ. Специализировался на кафедре теоретической механики механико-математического факультета. В годы учебы Бориса кафедрой заведовал профессор Н.Н. Бухгольц (1881–1943), автор известного учебника "Основной курс теоретической механики", ставшего классическим курсом для университетских специальностей. Однокашником Бориса в годы учебы в университете был В.В. Потёмкин (1917–1999),

в дальнейшем ставший доктором физикоматематических наук, профессором.

3 июля 1941 г. Борис Сергеевич получил диплом, свидетельствовавший об окончании им механико-математического факультета Московского Ордена Ленина Государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности механика. Ему была присвоена квалификация научного работника в области механики, преподавателя ВУЗа, ВТУЗа и звание учителя средней школы.

Великая отечественная война и послевоенные годы

А в это время уже две недели шла Великая Отечественная война, и молодой специалист планировал уйти добровольцем в ополчение для защиты Москвы. За пару часов до отправки на фронт решил заехать домой, чтобы попрощаться с родителями. Там его ждала повестка в военкомат. Сразу из военкомата его и еще нескольких выпускников московских вузов отправили в тыл разбираться с устройством трофейной военной техники. Так судьба первый раз уберегла Бориса Сергеевича. Техника была сложная, сопроводительной технической документации к ней не было, поэтому нужны были специалисты, имеющие техническое образование, чтобы разобраться с устройством и принципами действия незнакомого устройства. С поставленным заданием молодые специалисты справились успешно, попутно с изучением трофейной техники они окончили курс военной академии и получили воинские звания. После этого Борис Сергеевич был назначен командующим радиолокационной станцией, у него в подчинении был женский батальон. Однажды командир получил предписание и отбыл на новое место службы, в ту же ночь его батарею разгромили, все погибли. Второй раз судьба спасла будущего ученого, словно хранила его для будущих открытий.

Войну Борис Сергеевич завершил в Дрездене. Сразу после окончания Великой Отечественной войны вернулся в столицу. Некоторое время после демобилизации работал в институте механики МГУ, а затем с 1945 по 1953 гг. был сотрудником НИИ-4 Министерства обороны СССР. Он входил в состав группы ученых, занимавшихся разработкой, а также научно-техническим обеспечением функционирования составных ракетоносителей, искусственных спутников Земли, старто- вых комплексов, наземного оборудования и полигонов для них (первых в СССР и вообще в мире). Задание группе было выдано С. П. Королёвым (1906–1966), крупнейшим специалистом в области космического ракетостроения. Группу разработчиков новой техники возглавил ученик К. Э. Циолковского (1857–1935), талантливый инженер, в годы Великой Отечественной войны занимавшийся конструированием пусковых установок к ракетным минометам "Катюша", будущий ака- демик и член-корреспондент Международной

Академии астронавтики М.К. Тихонравов

(1900–1974).

ных ракет было решено

Тема проводимых группой работ: "Исследование возможностей и целесообразности использования принципа ракетных пакетов для достижения больших дальностей стрельбы".

При конструировании состав-отказаться от исполь- зования аэродинамических стабилизаторов, которые применялись ранее. По этой причине возникала проблема обеспечения стабильности движения новых ракет.

К исследованию движения статически неустойчивых ракет и выработке необходимых мер для обеспечения их устойчивости и был привлечен Б.С. Разумихин (1950–1952 гг.). Ему, совместно с Г.Ю. Максимовым (1926–2001) – проектировщиком первого в мире искусственного спутника ( " Спутник-1 " ) Земли, удалось теоретически обосновать возможность устойчивого достижения цели такими ракетами. Они же предложили комплекс необходимых мер по перенастройке автоматов стабилизации ракет.

За выполнение этих исследований Борис Сергеевич получил звание инженер-капитана. Будучи еще сотрудником НИИ-4, Борис Сергеевич защитил (25 сентября 1952 г.) кандидатскую диссертацию в институте механики АН СССР, при этом никто из его коллег не знал о получении им ученой степени кандидата физико-математических наук.

Как только сотрудникам группы М.К. Тихонравова разрешили снять погоны, Борис Сергеевич ушел из НИИ-4, так как он не хо- тел быть военным. При этом ему делались весьма заманчивые предложения, связанные с военной карьерой. Например, М. К. Янгель (1911–1971) – координатор работ по ракетостроению при Министерстве авиационной промышленности СССР предлагал занять должность заместителя по науке с генеральским чином, но Борис Сергеевич отказался. И даже уговоры С. П. Королёва не смогли изменить его решения об уходе. Бориса Сергеевича манила академическая наука.

Этапы карьеры ученого

Карьера ученого развивалась динамично. 10 сентября 1953 г. он получил должность младшего научного сотрудника в Институте механики АН СССР (ныне Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН). 6 июля 1956 г. решением Президиума Академии Наук СССР утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности "Общая механика". 22 ноября 1956 г. назначен старшим научным сотрудником Института механики АН СССР.

Проблемы устойчивости движения и особенно их математическая составляющая были в центре внимания молодого ученого. Об этом, в том числе, свидетельствует тематика публикаций [1], [2] того периода. Своими исследованиями Борис Сергеевич обратил на себя внимание Н.Г. Четаева (1902–1959) – основателя московской ветви отечественной школы теории устойчивости и аналитической механики. Николай Гурьевич являлся создателем и директором Института механики (1945–1953 гг.), в нем он организовал отдел общей механики, который возглавлял почти двадцать лет. Под руководством Н.Г. Четаева в Институте механики функционировал научный семинар, ставший центром притяжения для ученых Советского союза, занимавшихся вопросами устойчивости и проблемами аналитической механики. Там делались доклады не только по тематике отдела, но и смежным проблемам, особенно связанным с функционированием оборонных отраслей промышленности страны. Борис Сергеевич Разумихин был завсегдатаем этого семинара.

Не удивительно, что именно Н.Г. Чета-ев стал научным руководителем при подготовке Борисом Сергеевичем его докторской диссертации "Применение метода Ляпунова к некоторым задачам устойчивости движения". Защита состоялась 25 декабря 1958 г. и про- шла весьма успешно. 30 мая 1959 г. решением ВАК ученому присвоена ученая степень доктора физико-математических наук. С 30 июня 1959 г. по 24 апреля 1964 г. Борис Сергеевич – старший научный сотрудник Института механики АН СССР. А с 27 апреля 1964 г. по 30 сентября 1976 г. – старший научный сотрудник Института автоматики и телемеханики АН СССР [позднее Института проблем управления АН СССР (ныне Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН)]. Работал в лаборатории № 16 (лаборатория математических методов теории управления), заведующим которой был доктор физико-математических наук, профессор А.М. Лётов (1911–1974). 5 января 1966 г. получил ученое звание профессора.

1 октября 1964 г. Борис Сергеевич перешел во Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ) АН СССР (ныне Институт системного анализа РАН). Приглашение на должность старшего научного сотрудника он получил от директора института, академика Д.М. Гвишиани (1928-2003). В этом учреждении Б.С. Разумихин работал до конца жизни.

Преподавательская деятельность.Ученики и круг друзей

Одновременно с работой в институтах Академии Наук Борис Сергеевич преподавал в вузах столицы. Ему довелось поработать в Московском институте инженеров транспорта (МИИТ), Московском авиационном институте им. Серго Орджоникидзе (ныне НИУ МАИ), Университете Дружбы Народов им. П. Лумумбы (ныне РУДН), в Московском экономико-статистическом институте (МЭСИ), а также в Московском автомобильно-дорожном институте (МАДИ).

Приглашение работать на кафедре высшей математики УДН в должности профессора Б. С. Разумихин получил от доктора физико-математических наук, профессора Л.Э. Эльсгольца (1909–1967), ставшего в последствие его близким другом. Лев Эрнестович стоял у истоков научного семинара "Устойчивость и управление движением", первое заседание которого состоялось 18 мая 1961 г. в Университете дружбы народов. Среди постоянных участников этого семинара был Борис Сергеевич Разумихин, наряду с такими известными специалистами в этой области, как А.М. Лётов, Г.В. Каменков, В.М. Матросов,

А.С. Галиуллин и др. Отметим, что Л.Э. Эльс-гольцем было организовано издание "Трудов семинара по теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом", который начал функционировать (в МГУ, начиная с 1950 г.), благодаря его же усилиям.

Б.С. Разумихину эта тематика была также интересна, о чем свидетельствуют его публикации [3], [4].

Работать в МАДИ Бориса Сергеевича пригласил близкий друг и соратник, профессор Ю.А. Рябов (1923 г.р.), который заведовал кафедрой высшей математики МАДИ с 1971 по 1993 гг. Кстати, Ю.А. Рябов начинал свою преподавательскую деятельность также в УДН им. П. Лумумбы.

Борис Сергеевич очень любил работать со студентами и аспирантами, читал лекции, вел семинарские занятия. Среди его многочисленных учеников можно выделить: Илью Михайловича Миндлина, Никиту Олеговича Вильчевского (1939–2003), Льва Борисовича Раппопорта, которые были его аспирантами, и пошли по стопам своего наставника, став докторами наук. Своими близкими друзьями, кроме вышеупомянутых Л.Э. Эльсгольца, Ю.А. Рябова, а также аспирантов, Б.С. Разумихин считал: М.А. Красносельского (1920– 1997), Д.Е. Охоцимского (1921–2005), В.Ф. Кротова (1932–2015), Ю.И. Алимова (1934– 2013), О.В. Васильева (1939–2002), Э.А. Трахтенгерца (1924 г.р.), Л.И. Розоноэра

(1931 г.р.) и др.

Вклад в науку

Борис Сергеевич Разумихин стал известным ученым благодаря своим работам, посвященным задачам оптимизации и теории устойчивости решений функциональнодифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. Но главным его достижением считается открытие "метода Разумихина", с помощью которого были получены условия устойчивости систем функционально-дифференциальных уравнений запаздывающего типа. Иными словами, Борис Сергеевич смог адаптировать известный "метод функций Ляпунова" для более сложного в конструктивном плане класса дифференциальных уравнений.

Первым наиболее важным печатным трудом в этом направлении стала его статья [2], опубликованная в журнале "Прикладная математика и механика" в 1956 г. Автор описал свой метод исследования устойчивости решений системы дифференциальных уравнений с запаздывающими аргументами. Однако история "метода Разумихина" оказалась драматичной. По странной превратности судьбы в том же самом выпуске была напечатана статья "Об асимптотической устойчивости систем с последействием" Н.Н. Красовского (1924-2012) – другого ученика Н.Г. Четаева. Статьи даже следовали друг за другом (труд Б.С. Разумихина предшествовал работе Н.Н. Красовского).

К этому времени Николай Николаевич уже защитил (в 1953 г.) кандидатскую диссертацию " Об устойчивости движения при любых начальных возмущениях " и был в докторантуре (1955–1957 гг.), работая над докторской диссертацией " Некоторые вопросы теории устойчивости нелинейных систем " , которая была успешно защищена им в 1957 г.

Ключевая роль в методе исследования устойчивости решений систем с последействием, предложенном Н.Н. Красовским, отводилась своеобразным " отрезкам траекторий " - " историям движений " . В таком случае " движение наследственных систем описывается обыкновенным дифференциальным уравнением, но уже в функциональном фазовом пространстве. Это определило естественную теорию устойчивости наследственных динамических систем с использованием в роли функций Ляпунова функционалов на историях движений. Универсальность предложенного подхода была подтверждена теоремами о существовании функционалов Ляпунова с нужными свойствами " [5, С. 4]. Метод же Б.С. Разумихина позволил в значительной степени " адаптировать " применение функций Ляпунова к функционально-дифференциальным уравнениям запаздывающего типа. В некоторых частных случаях это приводило к более простым и наглядным результатам, нежели применение функционалов.

По этому поводу профессор А.Д. Мыш-кис (1920–2009) – крупный специалист в области дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом отмечал в своих воспоминаниях: " своеобразие этого метода (о методе Разумихина, прим. авт .) состоит в том, что в нем применяется не направляющий функционал, как в методе Красовского, а направляющая функция. Однако метод Красовского был тут же подхвачен, тогда как метод Разумихина долгое время оставался невостребованным, несмотря на все усилия Б. С. по его пропаганде " [6, С. 92].

Идею метода Разумихина можно интерпретировать следующим образом: пусть рассматривается непрерывная эволюция какой-либо системы, начиная с некоторого момента, и мы хотим доказать, что она обладает некоторым свойством все время. Кроме того, это свойство является устойчивым, т.е. если система обладает им в некотором состоянии, тогда это будет происходить и для всех достаточно близких состояний.

При этом метод Разумихина существенно расширяет теоремы устойчивости в смысле Ляпунова. При его использовании происходит переход от " направляющих функций Ляпунова " к произвольным направляющим функциям.

К сожалению, Борис Сергеевич так и не дождался (при жизни) должного признания со стороны коллег-соотечественников. Однако зарубежное математическое сообщество по достоинству оценило результаты, полученные Б. С. Разумихиным в этой области математической науки. Это подтверждается включением целого параграфа под названием " Теоремы типа Разумихина " в весьма основательную монографию " Теория функционально-дифференциальных уравнений " , написанную американским математиком Джеком Кеннетом Хейлом (1928–2009) в 1977 г. В англоязычной литературе метод Разумихина воспринимается как метод, основанный на применении функций Ляпунова в сочетании с общей концепцией " невозможности первого разрыва " . Книга Д.К. Хейла была переведена на русский язык и напечатана издательством " Мир " в 1984 г. Этот момент можно условно назвать " признанием " в СССР метода Разумихина.

Ситуация, сложившаяся с восприятием его трудов, посвященных вопросам устойчивости решений систем уравнений с запаздывающим аргументом, в некоторой степени способствовала тому, что к 1967 г. Б.С. Разумихин охладел к этой проблематике и сменил вектор своих научных интересов. Еще одним обстоятельством, способствовавшим этому, стала неожиданная гибель (в 1967 г.) его близкого друга Л.Э. Эльсгольца. Кроме этого, как мы уже отмечали, в 1964 г. Борис Сергеевич сменил место работы, перейдя из Института механики АН СССР в ИАТ (ИПУ) АН СССР. В это время Бориса Сергеевича стали интересовать вопросы математического программирования.

В период с 1965 по 1974 гг. он написал цикл статей [7], [8], в которых рассматрива- лись экономические аспекты задач оптимального распределения ресурсов, а также итерационные процессы механической модели общей задачи линейного программирования. Результаты, полученные им в эти годы, легли в основу содержания его фундаментальной монографии "Физические модели и методы равновесия в программировании и экономике" [9].

Автор книги предложил читателям результаты своих глубоких исследований, направленных на установление аналогий между задачами механики (о равновесии) и задачами математической экономики (о математическом планировании (программировании)). Выявление идентичности в протекании процессов в столь различных областях знания позволило автору использовать методы теории равновесия для генерирования новых фактов в математической экономике, особенно это проявилось в конструировании новых алгоритмов численного решения задач экономической динамики.

Заметим, что идея применения точных наук (особенно физических подходов) к проблемам экономики не нова. Еще в XIX в. знаменитый французский математик и механик Ж. Лагранж выдвинул гипотезу, согласно которой, уравнения классической механики могут объяснить общественные явления.

На протяжении XX в. появлялись работы, в которых идеи физики предлагалось использоваться в экономике. Одним из первых обоснование применимости теории механического равновесия к проблеме устойчивости сложных социально-экономических систем предложил в 20-х гг. XX в. русский мыслитель-утопист и врач А.А. Богданов (1873– 1928), основатель нового научного направления – тектологии, которую, в свою очередь, принято считать предтечей системного анализа, общей теории систем и синергетики.

В 1930-е годы отечественный философ и биофизик А.Л. Чижевский (1897–1964) доказал влияние некоторых физических явлений (например, формирование протуберанцев, а также вспышек на Солнце) на социальные процессы, происходящие в обществе.

Таким образом, монография Б.С. Разумихина в достаточной мере реализовала идею Чижевского о возможности исследования процессов, происходящих в экономике, физическими методами. В своем труде Борис Сергеевич акцентировал внимание на численных методах решения, сводящихся к одновремен- ному решению прямой и двойственной задач. Автор показал, что сходимость рекуррентных алгоритмов вытекает из второго начала термодинамики.

Монография была переведена на английский язык и в период с 1975 по 1984 гг. выдержала 17 изданий, главным образом, за рубежом.

Венцом научного творчества Б.С. Разумихина стала небольшая по объему, но весьма насыщенная по содержанию монография " Устойчивость эредитарных систем " [10], которая подвела своеобразный итог циклу исследований, выполненных им во время работы во ВНИИСИ АН СССР.

Одной из важных составляющих работы ученых институтов АН СССР было и остается участие корифеев отечественной науки в конференциях различного ранга (от Всесоюзных конференций до Международных Конгрессов). Борис Сергеевич Разумихин, являясь крупным специалистом, имел такую возможность. Это позволило ему много путешествовать. Так он посетил Крым, Кавказ, Белоруссию, Украину, Прибалтику, города средней полосы России.

Из зарубежных командировок следует отметить его участие во II Конгрессе Международной федерации по автоматическому управлению (ИФАК), который проходил с 28 августа по 4 сентября 1963 г. в швейцарском городе Базеле. В нем приняли участие около 1500 специалистов из 30 стран мира.

Представитель научной делегации США Ж. Ла-Ссаль (1916–1983) под руководством наставника С. Лефшеца (1884–1972) в своем докладе предпринял серьезную попытку расширить концепцию движения Ляпунова с целью включения в математический лексикон нового понятия "самонастраивающиеся системы". Авторы предложили новое определение невозмущенного движения для таких систем и на его основе хотели ввести новое понятие устойчивости, названной ими "эвентуальной устойчивостью". Б.С. Разумихин в ходе обсуждения этого доклада критически указал, что это якобы новое понятие, по сути дела, есть частный случай классического определения устойчивости, данного еще в 1892 г. А.М. Ляпуновым. Но, несмотря на это, доклад получил положи- тельные отзывы из-за наличия в нем подходов к созданию нового направления, важного с точки зрения приложений, – учения о самонастраивающихся системах.

Семья и увлечения

Первой женой Бориса Сергеевича была Первых (Разумихина) Наталья Сергеевна. В этом браке 28 ноября 1948 г. у них родился сын Юрий.

Второй женой ученого стала Андрианова (Разумихина) Изабелла Ивановна. У них 30 декабря 1960 г. родились дочери-близнецы Татьяна и Галина. Внук (сын Татьяны): Соболев Иван Николаевич появился на свет 14 мая 1995 г., когда Бориса Сергеевича уже не было среди живых.

После войны Борис Сергеевич серьезно занимался альпинизмом, ходил в горы, имел 3-й спортивный разряд по альпинизму.

Спорт занимал подавляющую часть его свободного от науки времени. Он любил ездить на мотоцикле, кататься на лыжах (горных и беговых), хорошо умел плавать.

Очень любил рыбалку. Борис Сергеевич отличался крепким здоровьем, редко болел, но в 1986 г. он почувствовал себя плохо. Его положили в больницу Академии Наук СССР на обследование и обнаружили серьезное заболевание – рак поджелудочной железы.

28 апреля 1988 г. Борис Сергеевич скончался. Похоронен рядом со своими родителями и женой Изабеллой Ивановной Разумихиной (1931–2017) на Котляковском кладбище г. Москвы.

Медаль " За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. " (вручена 9 февраля 1946 г.).

Медаль " В память 800-летия Москвы 1147-1947 " (вручена 10 июля 1948 г.).

Медаль " ХХХ лет Советской Армии и Флота " (вручена 29 марта 1949 г.).

Медаль " Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. " (вручена 13 января 1966 г.).

Медаль " 50 лет Вооруженных сил СССР " (вручена 12 марта 1969 г.).

Медаль " Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. " (вручена 12 января 1976 г.).

Медаль " 60 лет Вооруженных сил СССР " (вручена 23 мая 1978 г.).

Орден Отечественной Войны II степени (вручен 11 марта 1985 г.).

Медаль " Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. " (вручена 26 апреля 1985 г.).

Медаль " 70 лет Вооруженных сил СССР " (вручена 23 февраля 1988 г.).

Хочется надеяться, что обращение к научному наследию и личности ученого Б.С. Разумихина в год 100-летия со дня рождения этого замечательного механика и математика хотя бы отчасти устранит историческую несправедливость, допущенную историками науки в его отношении.

Автор статьи сердечно благодарит дочь ученого – Татьяну Борисовну за любезно предоставленные материалы из семейного архива (ксерокопии документов, фотографии), а также за согласие поделиться своими воспоминаниями об отце.

Список литературы Борис Сергеевич Разумихин (к 100-летию со дня рождения)

- Разумихин Б.С. Об устойчивости неустановившихся движений // Прикладная математика и механика. 1956. Т. 20. С. 266-270.

- Разумихин Б.С. Об устойчивости систем с запаздыванием // Прикладная математика и механика. № 4. 1956. Т. 20. С. 500-512.

- Разумихин Б. С. Метод исследования устойчивости систем с последействием // Доклады АН СССР 1966. Т. 167, № 6. С. 1234-1237.

- Разумихин Б. С. Метод функций Ляпунова в задачах устойчивости систем с запаздыванием // Труды семинара по теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. М.: Изд-во ун-та дружбы народов им. П. Лумумбы, 1967. № 5. С. 207.

- Бердышев В.И., Куржанский А.Б., Мищенко Е.Ф. и др. Николай Николаевич Красовский (к восьмидесятилетию со дня рождения) // Труды института математики и механики УрО РАН. 2004. Т. 10, № 2. С. 3-19.

- Мышкис А.Д. Советские математики. Мои воспоминания. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 304 с.

- Разумихин Б.С. Задача об оптимальном распределении ресурсов // Автоматика и телемеханика. 1965. Т. 26, № 7. С. 1227-1246.

- Разумихин Б.С. Метод физического моделирования в математическом программировании и экономике. II. Физические модели и алгоритмы // Автоматизация и дистанционное управление. 1972. Т. 33, № 4. С. 628-639.

- Разумихин Б.С. Физические модели и методы теории равновесия в программировании и экономике. М.: Наука, 1975. 302 с.

- Разумихин Б.С. Устойчивость эредитарных систем / отв. ред. А.А. Воронов; ВНИИСИ АН СССР. М.: Наука, 1988. 108 с."