Брак и семья в Узбекистане

Автор: Мамадалиева Хафиза Холдаровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографическая политика и рождаемость

Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.

Бесплатный доступ

Данная статья подготовлена на материалах официальной статистики и специальных обследований семей, проведенных в республике в течение последних пяти лет. Современные семейные обычаи и традиции имеют глубокие исторические корни. В конце XIX века на территории современного Узбекистана средний брачный возраст составлял 15-17 лет. По данным переписи населения 1897 г., в Средней Азии 64% девушек 17-19 лет уже были замужем. Современная семья в Узбекистане - это демократическая моногамная форма брака, основанная на равноправии мужчин и женщин. Только за 2000-2016 гг. в республике было зарегистрировано 4033,9 тысяч браков. Узбекистан характеризуется устойчивостью семей, о чем свидетельствует относительно низкий уровень разводимости. За годы независимости количество разводов уменьшилось почти в 2 раза, в последние годы на каждые сто заключенных браков приходится 9,5-9,7 разводов, тем не менее, эта проблема остается достаточно актуальной. Повышение возраста вступления в брак является общемировой тенденцией и уже наметилась в Узбекистане. В 2000-х годах средний возраст вступления в брак поднялся у мужчин с 24,2 до 25,9 лет, у женщин - с 21,4 до 22,5 лет. Заметное влияние на воспроизводственные процессы оказывает уровень образования женщин. Семья в Узбекистане развивается в соответствии с общемировыми закономерностями и национальными обычаями и традициями, не утратив своей жизненной ценности, что обеспечивает нормальную демографическую ситуацию и сохранение демографического потенциала в будущем.

Брак, семья, семейная структура, укрепление семьи, особенности, мотивации, проблемы, традиции, обычаи, обследования, молодая семья

Короткий адрес: https://sciup.org/143173451

IDR: 143173451 | DOI: 10.26653/1561-7785-2017-4-5

Текст научной статьи Брак и семья в Узбекистане

Р ассматривая разнообразные общественные процессы, происходящие в республике, трудно обнаружить такие, которые прямо или косвенно не коснулись бы семьи. Формирование трудовых ресурсов или занятость, образование или здоровье населения, миграция и урбанизация, культура поведения людей — все эти стороны общественной жизни обусловлены нормами внутрисемейного поведения. Семья занимает особое место в жизни общества, она четко реагирует на все социальные изменения, являясь важнейшим компонентом социальной структуры населения. Основные демографические события (рождения, смерти) происходят в рамках семьи. Семья выполняет воспроизводственную функцию в обществе, формирует духовные, нравственные и этические нормы воспитания новых поколений, поддерживает исторически сложившиеся традиции и обычаи, выполняет экономические функции.

Исторические корни семьи и брака в Узбекистане

Современные семейные обычаи и традиции имеют глубокие исторические корни. В дореволюционном Узбекистане семейно-брачное право было выражено в шариате и в адате, основные принципы которых исходили из экономических отношений феодального периода.

В феодальном ханстве тюркских народов, к которым относились узбеки, брак полностью зависел от системы патриархальной семьи, ее характерными чертами было господство мужчин, отсутствие свободы для женщин, принудительные браки, иг- норирование интересов и прав женщин и детей.

Заключение брака, по сути, являлось договором купли-продажи между родителями, причем объектом договора, в основном, являлась невеста. Желание женщины, вступающей в брак, а нередко и мужчины, при заключении брачного договора во внимание не принималось, поэтому в основной массе брак носил принудительный характер. Брачный возраст был установлен для мальчиков с двенадцати, для девочек с девяти лет. В конце XIX в. на территории современного Узбекистана средний брачный возраст составлял 15-17 лет. По данным переписи населения 1897 г., в Средней Азии 64% девушек 17-19 лет уже были замужем, тогда как на Кавказе — 53%, в Европейской части России — только 21% [1]. Большинство мужчин женились в 30-40 летнем возрасте. Вступление в брак требовало уплаты калыма, поэтому бедняки в ряде случаев не могли иметь семьи до самого преклонного возраста. В 1897 г. доля женатых мужчин 15-18-ти лет была в 10 раз меньше, чем замужних женщин этого возраста [1]. Стойкая древняя традиция ранних браков среди женского населения обусловлена, прежде всего, экономическими факторами. Отсталое хозяйство не требовало никакого образования, поэтому стремление к ранним бракам в значительной степени вызвано возможностью получить еще одну пару рабочих рук.

Традиционной была высокая рождаемость населения, даже в начале 1930-х гг. общий ее коэффициент в Узбекистане сохранялся на уровне 44-55 промилле. Шариатом было узаконено многоженство. В условиях феодального общества институт многоженства был выгоден экономически: вторая и последующие жены были подчинены первой жене и выполняли всю тяжелую работу в хозяйстве. Многоженство было возможно только для зажиточных слоев населения, так как покупка нескольких жен требовала немалых средств. В связи с этим оно не было общераспространенной формой брака, а носило классовый характер и обусловливалось имущественным положением мужчины. По данным переписи населения 1897 года, в полигамном браке. состояли 9-10% замужних женщин. По данным обследования населения Ферганской долины (1911-1913гг.), полигамные семьи составляли всего 5% [2. С. 207].

Современная семья в Узбекистане — это демократическая моногамная форма брака, основанная на равноправии мужчин и женщин. «Только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, зарождает права и обязанности супругов» [3. С. 64]. Браки между близкими родственниками, либо лицами, уже состоящими в браке, запрещены законом.

Современный уровень брачности

Узбекистан характеризуется высоким уровнем брачности. По данным переписи населения 1989 года, самая высокая доля лиц, живущих в семьях, была в Узбекистане. Она составила 95,3% (в европейской части страны — 86-87%), а одинокие и отдельно проживающие члены семьи — всего 4,7%. Такая ситуация сохраняется и в новейшее время. В последние годы увеличение численности населения, вступающего в брак, становится устойчивой тенденцией (табл. 1).

Таблица 1

Динамика заключенных браков и коэффициента брачности в Узбекистане

Table 1

Dynamics of the number of marriages contracted and marriage rates in Uzbekistan

|

Год |

Число заключенных браков (тыс.) |

Коэффициент брачности, промилле |

|

1991 |

270,3 |

12,9 |

|

1995 |

170,8 |

7,5 |

|

2000 |

168,9 |

6,8 |

|

2005 |

184,0 |

7,0 |

|

2010 |

292,3 |

10,1 |

|

2015 |

287,6 |

9,2 |

Источник: Данные Госкомитета Республики Узбекистан по статистике за соответствующие годы [Data of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan for corresponding years].

Только за 2000-2016 гг. было зарегистрировано 4033,9 тыс. браков, т.е. молодоженами стали более восьми миллионов человек. В 1990-х гг. часть молодежи предпочитала рели- гиозную форму заключения брачного союза, и их брак не проходил через статистический учет. Эта неблагоприятная тенденция была преодолена к 2005 году.

Рост брачности в 2000-х гг. происходит на фоне кризиса семейнобрачных отношений в ряде стран мира, что особенно подчеркивает важность этих позитивных тенденций в Узбекистане. В то время как во многих развитых странах поддерживаются консенсуальные брачные союзы, население республики почти на 100% поддерживает традиционные браки, о чем свидетельствуют материалы социологических исследований.

Статистический учет семей происходит при переписи населения. Последняя перепись на территории республики была проведена в 1989 году. Для изучения состояния семьи и выявления современных проблем ее развития Республиканский научнопрактический центр «Оила» («Семья») ежегодно проводит выборочные обследования: в виде анкетного опроса населения, изучения документов в ЗАГСах, судах.

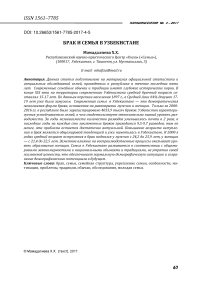

По результатам обследований, при сохранении традиций сватовства, семья в Узбекистане строится, прежде всего, на любви (рис. 1), а в качестве основных критериев желаемых качеств потенциальных супругов выступают характеристики нравственности.

При этом важно, что в узбекских семьях при вступлении в брак молодожены получают обязательное благословение обоих родителей.

Сватовство

По решению родителей

По любви

По своему рассмотрению

По соглашению

По доверию

По испытанности

Затрудняюсь ответить

Источник: материалы обследования, проведенного Республиканским научнопрактическим центром «Оила» в 2012 году.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «На каком основании Вы строите семью?», %

Fig. 1. Distribution of answers to the question: "On what basis are you building a family?", %

Население республики предпочитает жить в официально зарегистрированном браке. Число и доля гражданских браков невелики и не имеют тенденции к росту. В республике сложилось в целом неодобрительное отношение населения к такой форме брачных отношений, тем более — к однополым, причем, эта позиция из года в год укрепляется. В 2006 г., например, доля лиц с резко отрицательным отношением к таким формам брака составляла 19,4%, а в 2012 году — 34,3%. Фундаментальной моделью брачно-семейных отношений продолжает оставаться пожизненный брак супругов, зарегистрированный в установленном порядке, и рожденные в законном браке дети.

В составе новобрачных подавляющее число — лица, впервые вступающие в брак. В повторный брак вступает всего 5-7%, причем больше мужчин, чем женщин (в 2015 г., например, в 2,4 раза). Разведенные женщины и вдовы в Узбекистане, как и в других странах, имеют значительно меньше шансов для создания новой семьи.

Результаты опроса 2012 года показали, что 32,2% девушек, вступающих в брак, желают иметь супруга с высшим образованием, 9,5% — с хорошей должностью, 30,8% — материально обеспеченного, 6,8% хотели бы жениха с богатыми родителями. Хотя экономические факторы являются немаловажной мотивацией, но более половины (54%) невест отметили приоритетность нравственных качеств будущего супруга.

Современное состояние семьи и брака

Узбекистан характеризуется достаточной устойчивостью семей, о чем свидетельствует относительно низкий уровень разводимости. По данным статистики, в последние годы на каждые сто заключенных браков приходится 9,5-9,7 разводов, в т.ч. в городах — 14,2-14,4, в сельской местности — 5,5-5,7. Сохранение цен- ности института семьи обеспечивает более здоровый образ жизни молодежи. По данным экспертов ООН, в республике молодые люди потребляют значительно меньше алкоголя, наркотиков, а уровень заболеваемости ВИЧ/СПИД является одним из самых низких в мире [4].

В современном мире в условиях падения ценности института семьи происходит деградация семьи как института воспроизводства населения. Эволюция репродуктивных ценностных ориентаций индивидов может приводить к негативным последствиям, поскольку на их основе складывается реальное поведение.

Мировые процессы, касающиеся семейно-брачных отношений, не обошли и Узбекистан. Изменения социально-экономической ситуации заметно отразились на репродуктивном поведении и режиме воспроизводства населения. Сократилась рождаемость, стало нормой внутрисемейное регулирование воспроизводственных процессов, несколько изменилось отношение семьи к детям. Если два десятилетие тому назад дети в аграрной республике в значительной мере расценивались как дополнительные рабочие руки, то сегодня на детей смотрят как на будущее.

Социологический опрос населения выявил определенные различия в нормах детности для женщин, имеющих семью, и девушек, вступающих в брак. У вступающих в брак установка на одного и двоих детей больше, чем у семейных женщин (один ребенок — соответственно 15,8 и 10,4%, два ребенка — 28,7 и 22,9%). Это свидетельствует о характерной для молодежи репродуктивной установке на малодетную (2-3 ребенка) семью. За- мужние женщины считают оптимальным иметь 3-4 детей.

С сокращением рождаемости, развитием индустриализации и урбанизационных процессов проявляется тенденция уменьшения численности семьи, ее нуклеаризации, приводящих к преобладанию в семейной структуре простых семей. В настоящее время среди узбекских семей доля нуклеарных и неполных семей ниже, чем в развитых странах. Комплекс внутрисемейной и родовой мотивации, имеющий решающее значение в формировании репродуктивных установок и репродуктивного поведения, в силу распада большой семьи разрушается, замещаясь стереотипами общественного сознания, ориентированными, прежде всего, на личный успех, и социальную мобильность.

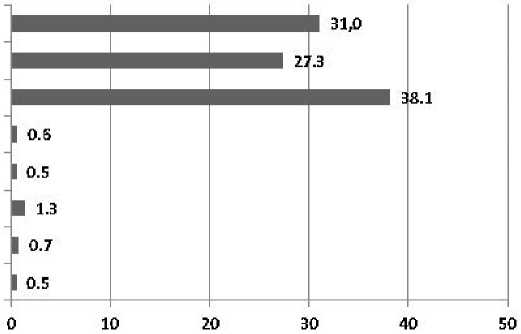

Источник: материалы обследования, проведенного Республиканским научнопрактическим центром «Оила» в 2011 году.

Рис. 2. Распределение семей в республике по числу членов семей в 2011 г., %

Fig. 1. Distribution of families in the republic by number of family members in 2011, %

По данным переписи населения 1989 года, в Узбекистане значительную долю составляли большие и сложные семьи. В сельской местности 41,1% от всех семей приходилось на сложные семьи (7 и более человек), 30,9% — на средние семьи (5–6 человек) и 28,0% простые семьи (3–4 человек), в городских поселениях 57,0% составляли простые семьи, 24,9% — средние (простые) и 18,1% –сложные.

Современная семейная структура республики выглядит совсем по-другому (рис. 2).

Вслед за переменами в обществе не только уменьшились средние размеры семьи, но и удельный вес больших семей, а тенденция увеличения доли малых семей находятся в стадии непрерывного роста. Это неразрывно связано с изменениями в обществе, в политической, экономической и культурной областях, в репродуктивных намерениях населения.

Возраст вступления в брак

Одной из особенностей брачного рынка Узбекистана является относительно молодой возраст вступления в брак. В соответствии с республиканским законодательством, он определен для девушек — 17 лет, для юношей — 18 лет. По данным статистике, большая часть женщин (84%) создают семью в молодом возрасте — от 18 до 24 лет. Мужчины, в основном, вступают в брак на 3-4 года позже.

Повышение возраста вступления в брак является общемировой тенденцией, она прослеживаются во многих странах Европы, в республиках СНГ и уже наметилась в Узбекистане. В 2000-х гг. средний возраст вступления в брак поднялся у мужчин с 24,2 до 25,9 лет, у женщин — с 21,4 до 22,5 лет. Доля новобрачных в самом молодом возрасте (до 20 лет) снизилась у мужчин с 5,2 до 1,5%, у женщин — с 36,8 до 22,8%. Причем, особенно заметные перемены произошли внутри этой возрастной группы: удельный вес 19-летних вырос, соответственно, у мужчин с 68,1 до 77,3%, у женщин — с 47,8 до 59,1% при заметном снижении доли 17летних. Доля 18-летних мужчин среди новобрачных в 2015 г. составила всего 0,2%. В настоящее время численность мужчин, вступивших в брак в возрасте 20-24 лет, сокращается, а в возрасте 25-29 лет — увеличилась в два раза. Растет также число мужчин, создающих семью после 30 лет.

Повышение возраста вступления в первый брак, особенно у девушек, содействует снижению рождаемости.

Заметное влияние на эти процессы оказывает уровень образования населения. Как правило, молодые люди с высшим образованием вступают в брак на 2-3 года позже, чем в среднем по республике.

Оценка устойчивости семейно-брачных отношений

Как показывают результаты исследования, семья и семейно-брачные отношения в Узбекистане формируются на здоровой основе, развиваясь в современных общемировых тенденциях и сохраняя исторически сложившиеся семейные ценности и традиции. В целом, состояние семьи и семейно-брачных отношений является достаточно устойчивым, можно его оценивать как одну из наиболее успешных моделей брака.

Одной из наиболее значимых современных проблем семьи и брака является увеличение числа разводов, что является опасным симптомом развития семейно-брачных отношений. Результаты исследований российских ученых наглядно показывают, что падение устойчивости и ценности семьи создают серьезные проблемы для национальной безопасности государств [5].

По показателям разводов Узбекистан является одной из наиболее благополучных стран мира. За годы независимости количество разводов уменьшилось почти в 2 раза. Тем не менее, эта проблема остается достаточно актуальной. За этот же период было расторгнуто более 556 тысяч браков, что составило 11% к общему количеству заключенных браков. Разводы происходят главным образом в больших городах, и особенно, — в городе Ташкент. Ежегодно разво-димость населения столицы в 2,2 раза превышает средний уровень по республике. Такая ситуация в значительной мере обусловлена особенностями национального состава населения города, но и в титульном населении также прослеживается тенденция роста. По материалам обследования в судах города Ташкент (2016 г.), основными причинами разводов являются «личные» (у женщин — 63,4%, у мужчин — 82,7% от общего числа исковых заявлений) и бытовые (соответственно, 17,6% у женщин и 5,6% у мужчин).

Самый большой негативный результат от разводов — это увеличение числа неполных семей с несовершеннолетними детьми. Как правило, после разводов дети остаются с матерью. Чаще всего в различные криминальные структуры попадают дети и подростки именно из неблагополучных семей. Это отмечал еще известный французский демограф Альфред Сови, считая что «большая часть малолетних преступников происходит из семей с неупорядоченным образом жизни» [6. С. 262]. Такая ситуация просматривается по данным обследования семей в Казахстане, каждый второй подросток, попавший в криминальную среду, был из неполной семьи [7 . С. 141-144].

Не менее важной проблемой в республике являются ранние браки, когда один из супругов не достиг узаконенного брачного возраста. В основном, это касается девушек. В большей степени они характерны для сельской местности, где традиции и обычаи предков особенно сильны. Ранние браки часто оказываются непрочными. Так, при обследовании причин разводов в судах города Ташкент были выявлены исковые заявления от женщин 18-19 лет, которые уже успели выйти замуж и разочароваться в браке. Также проблемным остается сохранение практики родственных браков, сложившейся несколько веков назад, но результаты обследования показывают отрицательное отношение населения к таким бракам.

Семья и миграция

«Миграционная активность в странах бывшего СССР в 2000-2010-е гг. возросла и трансформировалась. Многие молодые и среднего возраста люди Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и других стран выбирают работу за границей, предпочитая это дальнейшему обучению. Дополнительными стимулирующими миграцию факторами являются примеры успешности их родственников, соседей и знакомых, которые работали за рубежом и смогли купить дом, машину, необходимые вещи и прочее. Расширилась социальная база трудовой миграции — в миграционные потоки включились новые социально-демографические группы (жители сельских районов, небольших населенных пунктов, женщины, молодежь)» [8. С. 6].

Ряд семейных проблем возникает в связи с большими масштабами трудовой миграции. Она сглаживает безработицу и имеет экономические эффекты в виде денежных переводов, однако несет немалые негативные социально-демографические последствия, которые касаются семьи [7 С. 141-144]. По данным анкетных опросов, 35-40% мигрантов, работающих за пределами республики, редко общаются со своими семьями, 10-15% не общаются совсем, а каждый четвертый отметил усложнение прежде нормальных семейных отношений. В странах приема трудовые мигранты мужчины нередко заводят параллельные семьи или вступают в различного рода интимные отношения вне семьи, возникает немало проблем с обучением и образованием детей [9. С. 21-23]. Кроме того, в связи с выездом из дома мужчин создаются повышенные нагрузки на женщин по ведению домашнего хозяйства и обслуживанию семьи, недостаточное внимание уделяется воспитанию детей. Миграционные процессы создают риски упадка традиционных ценностей в узбекских семьях, а иногда ведут к распаду семей. Неслучайно в ряде исковых заявлений на развод от женщин (4,6%), указывались причины, связанные с выездом мужчин на заработки.

Как показывают международные практики и результаты социологических обследований, надежной основой для уменьшения негативных последствий трудовой миграции в ме- стах приема и выхода, социальной защиты мигрантов может стать усиление межгосударственного сотрудничества в вопросах упорядочения современных миграционных процессов [10. С. 39-40]. Недавний визит Президента Республики Узбекистан в Россию дает надежду на изменения в реализации Межправительственного Соглашения Узбекистана и России по трудовой миграции (апрель 2007 г.), так как большая часть мигрантов работают в России.

* * *

Семья в Узбекистане развивается в соответствии с общемировыми закономерностями и национальными обычаями и традициями. Сравнительный анализ состояния семейно– брачных отношений по странам мира позволяет делать выводы об относительно благополучной ситуации в сфере семейно-брачных отношений в республике. Семья в Узбекистане не утратила своей жизненной ценности и характеризуется достаточной устойчивостью, что обеспечивает нормальную демографическую ситуацию и сохранение демографического потенциала в будущем.

Список литературы Брак и семья в Узбекистане

- Караханов М.К. Демографические процессы в Средней Азии во второй половине XIX столетия - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://texts.news/demografiya_1114

- Караханов М.К. Демографические процессы в Средней Азии во второй половине ХIХ столетия. - М.: Статистика. 1977.

- Семейный Кодекс Республики Узбекистан - Ташкент, 1998.

- World Population, Data Sheet. Population Reference Bureau, 2016.

- Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: геополитические аспекты. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rybakovsky.ru/stati1a8.html

- Сови А. Общая теория населения. - М.: Прогресс, 1977.

- Максакова Л.П. Трудовая миграция в аспектах семьи / В сб.: Миграционные мосты в Евразии. VII Международная научно-практическая конференциия «Роль трудовой миграции в социально - экономическом и демографическом развитии посылающих и принимающих стран». - Москва-Ставрополь, 2015. - С. 141-144.

- Рязанцев С.В., Богданов И.Я., Храмова М.Н. Прогнозирование миграции в контексте формирования внешней миграционной политики России // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. - 2017. - № 1. - С. 5-12.

- Полетаев Д. Дети без детства. // Миграция ХХI век. - 2015 - № 2 (17). - С. 21-23.

- Максакова Л.П. Цивилизовать миграцию обоюдными усилиями // Миграция ХХI век. - 2010. - № 1. - С. 39-40.