Браслеты с расширенными концами самбийско-натангийской культуры IV-V вв

Автор: Хомякова О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 275, 2024 года.

Бесплатный доступ

Бронзовые браслеты с расширенными концами самбийско-натангийской культуры являются наиболее ранними образцами подобных изделий в Прибалтике и западной части Восточно-Европейской равнины. По данным погребальных комплексов их появление в уборе местных племен относится ко второй половине III - началу IV в. Наиболее поздние экземпляры датируются второй половиной V в. Браслеты представляли собой имитации престижных украшений из драгоценных металлов, характерных для германских элит позднеримского времени и начала эпохи Великого переселения народов. Но в отличие от своих прототипов эти браслеты служили простыми украшениями, которые использовались в качестве символов идентичности с культурой североевропейских племенных объединений.

Браслеты с расширенными концами, юго-восточная прибалтика, позднеримское время, эпоха великого переселения народов, самбийско-натангийская культура, раннесредневековая культура пруссов

Короткий адрес: https://sciup.org/143183482

IDR: 143183482 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.275.330-347

Текст научной статьи Браслеты с расширенными концами самбийско-натангийской культуры IV-V вв

Браслеты с расширенными концами представляют собой категорию украшений, характерную для древностей ряда культур западной части Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов. Значительное влияние на появление этих браслетов у племен лесной и лесостепной зон отводится Прибалтике (напр., Розенфельдт , 1982. С. 84–85; Казанский , 1999. С. 406; Левада , 2010. С. 568), в древностях которой они были широко распространены (см., напр.:

1 Статья подготовлена в рамках выполнения плановой темы НИР ИА РАН по теме «Панорама историко-культурных процессов на территории Восточной Европы в римское время и эпоху Великого переселения народов по археологическим данным (I–VII вв.)» (№ НИОКТР 122011200267-0).

Åberg , 1919. S. 133–138; Tautavičius , 1996. P. 250–252). В данной связи особое значение имеют вопросы происхождения и хронология украшений рук такой формы у балтских племен.

На их фоне выделяются бронзовые браслеты с расширенными концами из юго-восточной Прибалтики, а именно ареала самбийско-натангийской культуры, расположенной у истоков «Янтарного пути», на границе центрально-и восточноевропейских культур.

Находка такого браслета на могильнике Большое Исаково в начале 2000-х гг., которая на тот момент считалась уникальной для древностей обозначенной культуры, стала предметом отдельного исследования ( Хомякова , 2007. С. 69–75). Предметы данной категории были кратко рассмотрены в работе, посвященной типологии и хронологии самбийско-натангийских женских украшений ( Хомякова , 2022. С. 91–92. Рис. 81: 3, 4 ).

За прошедшие годы стало очевидно, что такие украшения рук на могильниках Калининградского полуострова были более многочисленны. Большинство из них известно по результатам довоенных исследований, сейчас хранится в коллекции музея «Пруссия» в музее До- и Праистории Государственных музеев Берлина. Однако ранее они не были введены в научный оборот. Необходимость публикации и анализа данных материалов, их сравнения с современными находками браслетов и побудили рассмотреть cамбийско-натангийские образцы отдельно от всего корпуса прибалтийских экземпляров2.

Описание материала

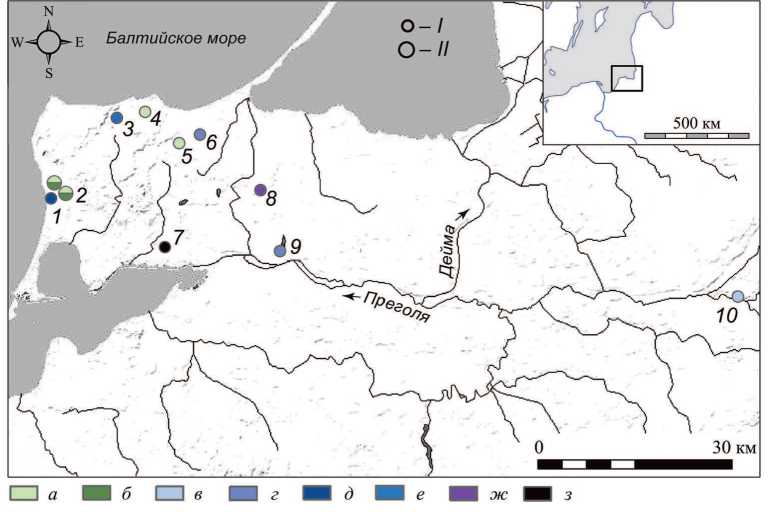

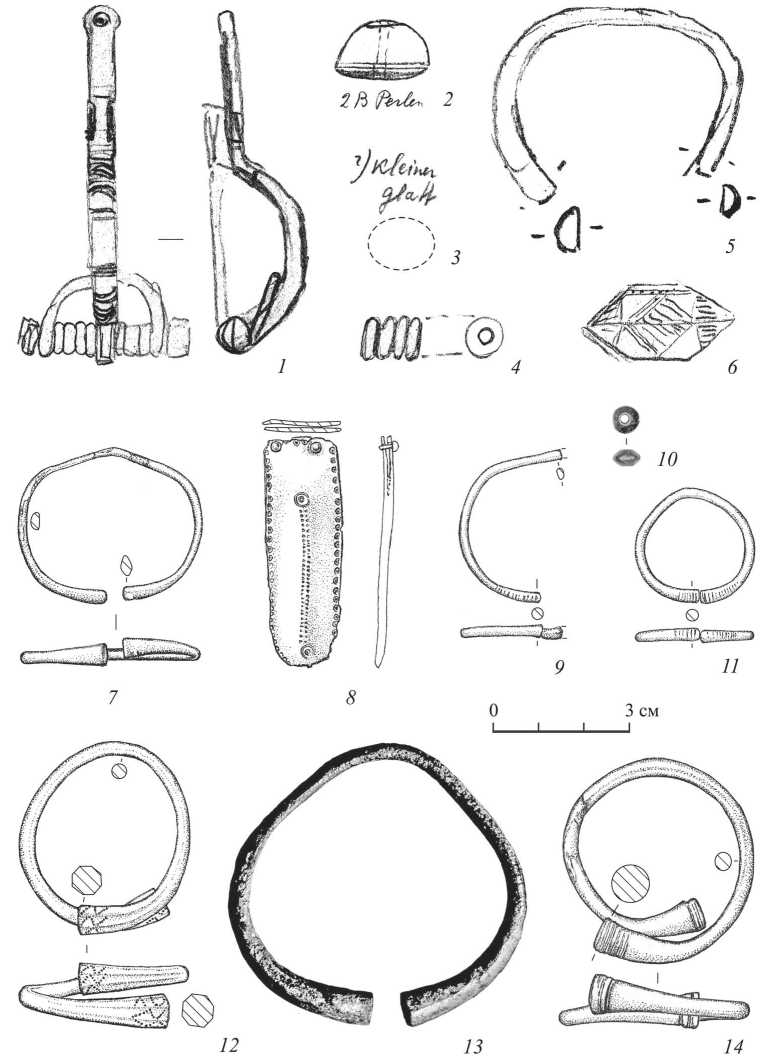

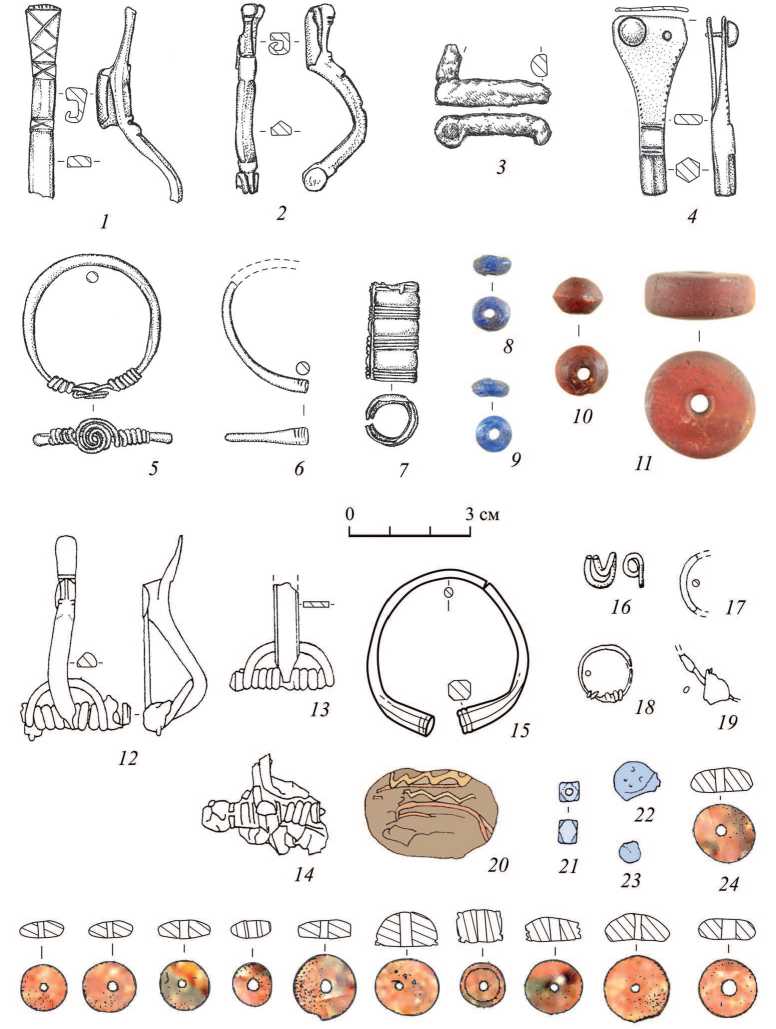

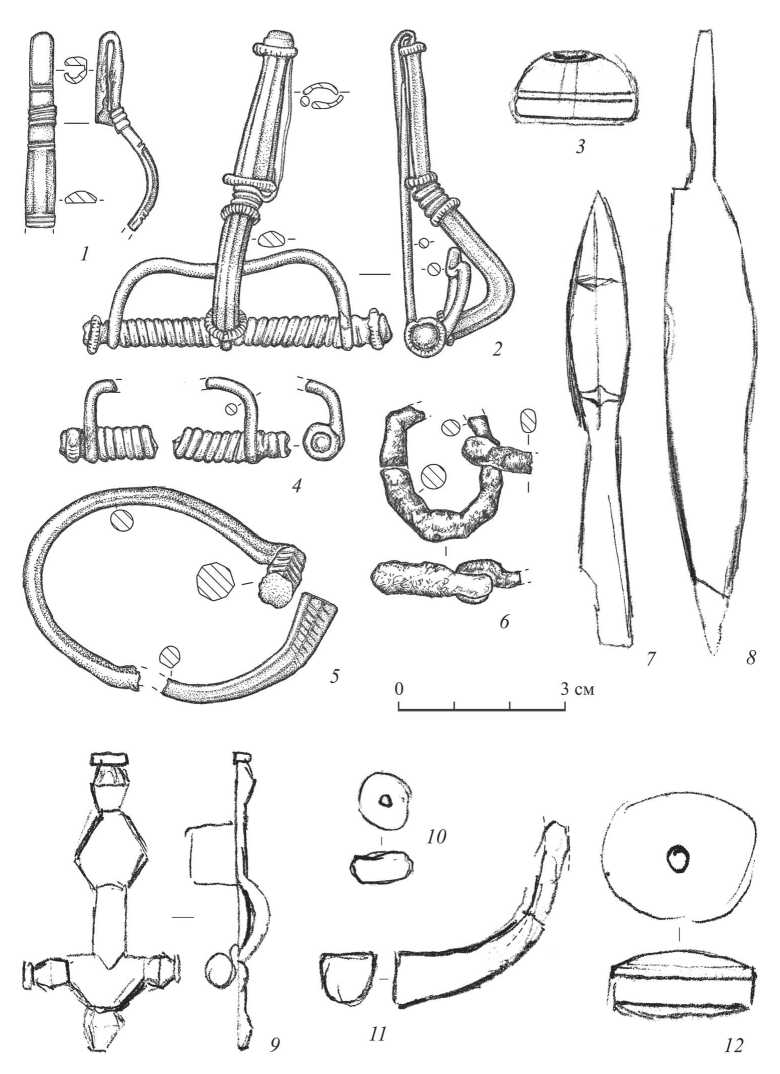

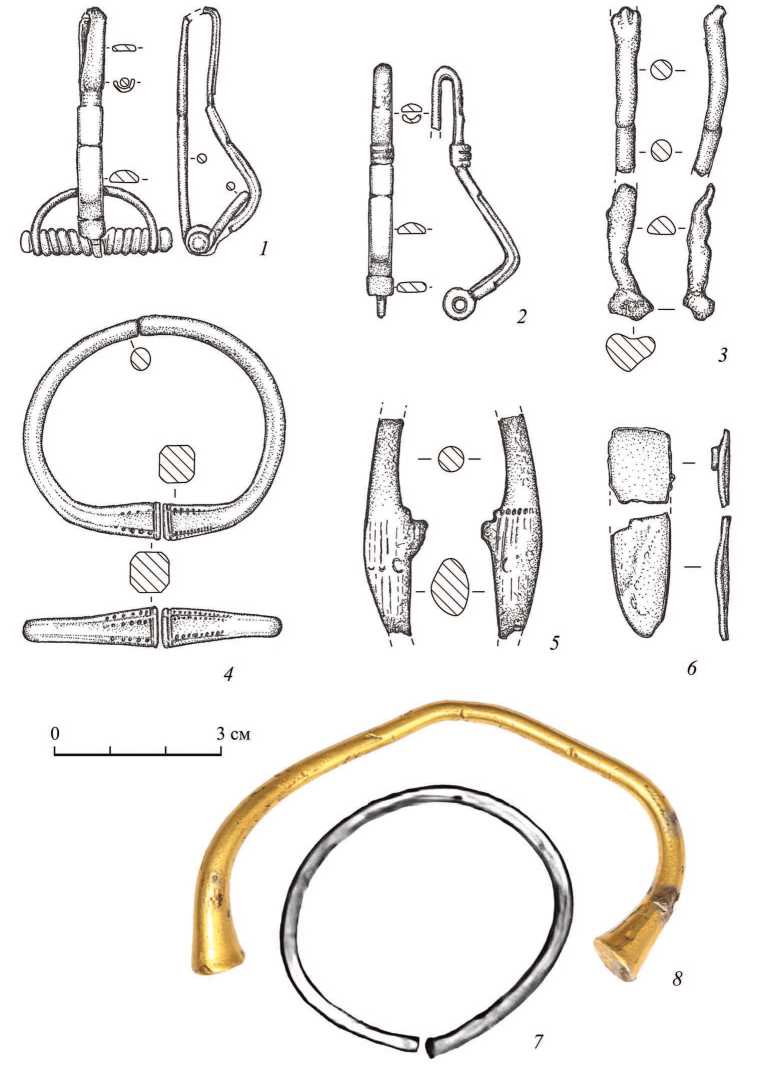

Бронзовые браслеты с расширенными концами в самбийско-натангийском ареале обнаружены в погребениях на могильниках Калининградского полуострова (рис. 1: 1–9 ). Они представлены экземплярами с декором и без него. Их характеризуют как гладкие (браслеты типов I.1 и I.1.a3) (рис. 2: 3, 14 ; 3: 13 ; 4: 5, 7, 9, 14 ; 5: 6 ; 6: 11 ), так и граненые концы (браслеты типа II.1 и типа II.1.2.б) (рис. 4: 12, 13 ; 5: 15 ; 6: 5 ; 7: 4 ).

Окончания гладких браслетов из бронзы слегка расширенные. Часть неор-наментированных браслетов типа I.1 имеют округлый в сечении обод (рис. 2: 3, 14 ; 3: 13 ; 4: 9, 14 ; 5: 6 ). У некоторых экземпляров этого типа внутренняя часть обода, напротив, слегка сплющена (рис. 4: 5 , 7 ; 6: 11 ).

Орнаментированные браслеты с гладкими концами принадлежат к единственному типу I.1.a – с обручами или насечками на окончаниях (рис. 4: 9, 14 ; 5: 6 ).

Браслеты с гранеными концами типа II, как и гладкие изделия, также характеризует слегка расширенная форма окончаний. В центральной части сечение всех рассматриваемых браслетов округлое, окончания – восьмигранные (рис. 4: 12 ; 5: 15 ; 6: 5 ; 7: 4 ).

Рис. 1. Браслеты с расширенными концами в материалах самбийско-натангийской культуры (сост. О. Хомякова)

1 – Окунево (Grebieten); 2 – Путилово (Corjeiten); 3 – Светлогорск (Kirtigehnen-Rauschen); 4 – Доброе (Tenkieten); 5 – Геройское (Eislithen I); 6 – Коврово (Dollkeim); 7 – Черепаново; 8 – Митино; 9 – Большое Исаково; 10 – Тимофеевка (Tammowischken)

Количество браслетов : I – 1 экземпляр; II – 2 экземпляра

Бронзовые браслеты : а, б – с гладкими концами ( а – без орнамента; б – с орнаментом); в–е – с гранеными концами ( в – без орнамента; г–е – с орнаментом: г – в виде линий; д – с точками; е – с насечками)

Браслеты из драгоценных металлов : ж – серебро; з –золото

В погребениях с территории Калининградского полуострова браслеты с не-орнаментированными гранеными окончаниями (типа II.1), как видно, редки или не представлены вовсе. Единственный экземпляр, который можно отнести к самбийско-натангийской культуре, найден на ее восточной периферии, на могильнике Тимофеевка как случайная находка (рис. 1: 10 ; 4: 13 ).

В то же самое время распространение в рассматриваемой части Юго-Восточной Прибалтики получили граненые браслеты с разнообразным декором. Окончания рассмотренных экземпляров украшены не только линейным орнаментом (типа II.2.a), подобным декору гладких браслетов (рис. 5: 15 ), но и косыми насечками (рис. 6: 5 ); точками, формирующими треугольники и линии (рис. 4: 12 ; 7: 4 ) типа II.2.б.

Браслеты с расширенными концами позднеримского времени

Вероятно, бронзовые браслеты с гладкими и гранеными концами в инвентаре погребений могильников Калининградского полуострова появились в одно и то же время. Комплексы4, в которых они были найдены, в целом, могут быть датированы периодом C3–D5 (около 310/320–375 гг.) (подробно: Хомякова , 2022. С. 104–106, прилож. 2: 43; прилож. 3: группы 10–11. Рис. 91: 43 ). В составе инвентаря вместе с ними обнаружены прогнутые подвязные фибулы типа «больших арбалетовидных» (рис. 2: 4 ; 3: 4–7 ; 6: 2, 4 ), варианты Т-образных фибул (рис. 2: 10, 11 ; 4: 1 ), пряжки с овальной рамкой (рис. 3: 25 ; 6: 6 ).

Наиболее ранние погребения (рис. 6: 1–8 ; 7: 1–6 ), в которых браслеты найдены в сочетании с «большими арбалетовидными» и двучленными подвязными фибулами с фасетированной спинкой (подробно: Там же. С. 34–35), могут быть отнесены к фазе С2 (около 250/250–310/320 гг.).

Образцами для этих браслетов могли послужить северогерманские изделия из драгоценных металлов. На территории Центральной Европы и Скандинавии такие предметы появились во второй половине III в., как считается рядом исследователей, под влиянием сарматского ареала (обзоры, посвященные их происхождению, см.: Carnap-Bornheim, Ilkjaer , 1996. S. 360–365; Lund Hansen , 1995. S. 203–206; Засецкая и др ., 2007. С. 48–60; Lau , 2012. Р. 55–59).

На территории датских и шведских островов Балтийского моря обнаружен ряд таких браслетов, относящихся к позднеримскому времени. К ним относятся браслеты с гладкими, слегка расширенными концами из кладов в Асарве и Боларве на острове Готланд, Клева (место находки 4) и Скедштадт на Эланде ( Andersson , 1993. S. 189, 199, 209. Kat. 1004a, 1071a, 1174a, 1138a). К фазам С1b и C2 (около 200/225–250 гг., 250/250–310/320 гг.) относятся экземпляры с датского могильника Химлингой, один из которых был найден в мужском погребении «1894», а другой – в качестве случайной находки вне комплекса ( Lund Hansen , 1995. S. 149. Fig. 4: 17 ). В Центральной Европе ближайшей к самбийско-на-тангийскому ареалу является находка из кремационного погребения кургана 1 в Пиелгжимово, датированная аналогичным периодом ( Lau , 2012. S. 55–60).

Среди северогерманских находок, относящихся ко второй половине III – началу IV в., известны и подражания цельнолитым золотым изделиям. Браслеты, каркас которых изготовлен из бронзы и обтянут позолоченной или серебряной фольгой, найдены в месте жертвоприношения в Иллеруп Адаль ( Andersson , 1993. S. 112. Kat. 572b). В погребениях на территории Северной Германии и Померании встречаются и браслеты, целиком изготовленные из бронзы ( Raddatz , 1957. S. 118).

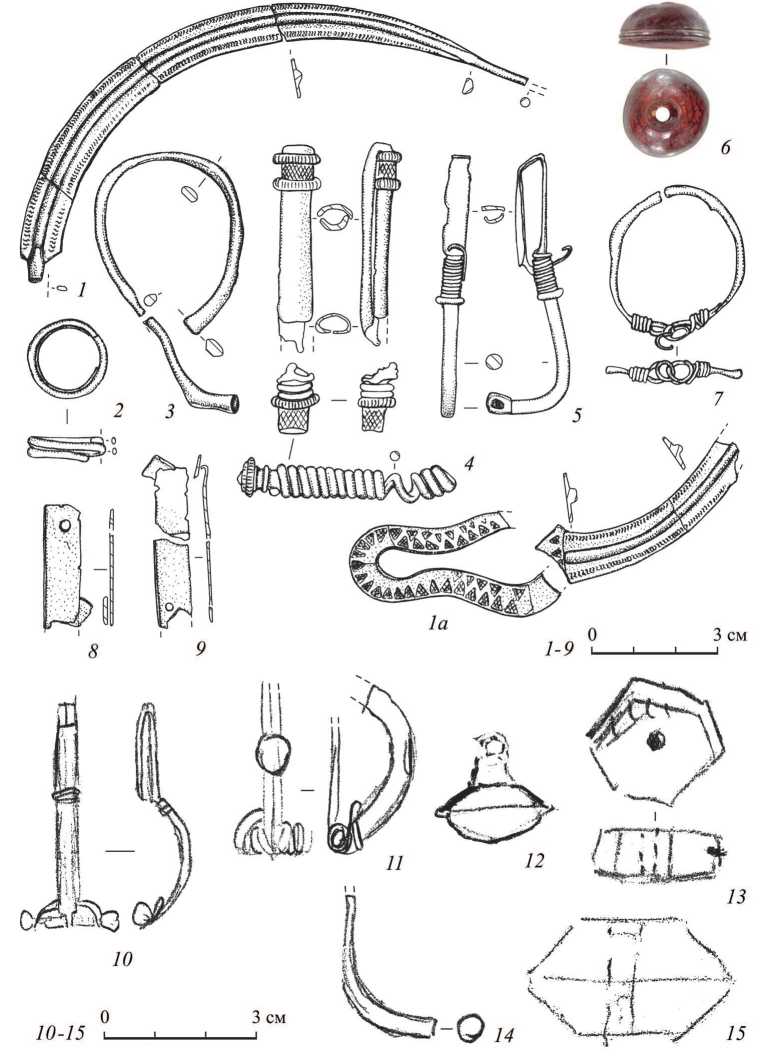

Рис. 2. Комплексы с браслетами с гладкими расширенными концами

1–9 – Окунево (Grebieten Süd (1886), погр. 45; 10–15 – Светлогорск (Kirtigehnen-Rauschen), погр. «Fi. I. 5»

1–5, 7–14 – бронза; 6, 13 – янтарь; 12 – железо; 15 – обожженная глина

1–9 – по: SMB-PK MVF, рис., фото – О. Хомякова; 10–15 – по: архив Ф. Якобсона

Рис. 3. Комплекс украшений из погребения 158 могильника Большое Исаково

1–7, 10, 13–15, 20, 25–27 – бронза; 8, 9 – янтарь; 11, 12, 16–19, 22–24 – стекло (по: Хомякова , 2007)

Золотой браслет, близкий по форме указанным изделиям, был обнаружен на территории Калининградского полуострова6 (рис. 7: 8 ).

Появление украшений с гранеными концами в самбийско-натангийских древностях также могло быть связано с влияниями северогерманских территорий. Граненый золотой браслет найден в составе клада из Ленгерих, вместе с золотыми фибулой с луковичными навершиями и солидами Константина I (306–337 гг.) и Константина II (337–340 гг.) ( Lau , 2012. S. 28–59, 125. Abb. 27).

На то, что использование самбийско-натангийскими племенами таких предметов в уборе было связано с подражанием «престижной» германской моде, указывают и другие предметы погребального инвентаря, найденные вместе с ними в погребениях. Помимо бронзовых подражаний браслетам с расширенными концами он включает и другие имитации германских украшений, в частности шейных гривен.

В погребении 45 могильника Окунево/Grebieten найдена гривна с застежкой с восьмерковидным/грушевидным замком с пуансонным орнаментом (рис. 2: 1, 1а ), которая находит прямую аналогию в «княжеском» погребении могильника Лейна ( Schulz , 1953. Taf. 1: 2 ). Похожее шейное украшение из погребения 158 могильника Большое Исаково/Lauth (рис. 3: 20 ) более близко образцам таких «статусных» гривен с территории северной Европы (подробно: Хомякова , 2007. С. 71–74).

В целом, сочетание золотых шейной гривны и браслета в захоронениях германцев указывает на высокое социальное положение погребенного ( Rummel , 2008. S. 361–365). Браслеты с расширенными концами в сочетании с гривнами указанной конструкции найдены в составе кладов из Клева и Котбуса ( Carnap-Bornheim, Ilkjaer , 1996. S. 262, 264). Браслет с расширенными концами, переделанный из гривны, найден в мужском погребении с могильника Грабов ( Lau , 2012. S. 125). Серебряные гривны с восьмерковидным/грушевидным замком обнаружены в женских погребениях могильников Шлюссегард V и Сковгорде фаз С1 и С2 ( Ethelberg , 2000. S. 238, 242; Rasmussen , 2010. S. 229–231. Fig. 14b).

Бронзовые браслеты из самбийско-натангийского ареала также найдены и в другом характерном для богатых воинских комплексов сочетании – с Т-образными фибулами (рис. 2: 10, 11 ; 4: 1 ). Фибулу погребения 164 могильника Летное/Tenkieten характеризует удлиненная фасетированная ножка, с оканчивающейся округлой площадкой с «глазком» в виде штампа (?), имитирующим вставку из стекла (рис. 4: 1 ). Одну из застежек из погребения «Fi. I. 5» Светло-горск/Kirtigehnen отличает сплошной приемник с узкой спинкой с круглой площадкой (рис. 2: 11 ). Указанные предметы также находят аналогии в захоронениях

Рис. 4. Браслеты с расширенными концами из комплексов и случайные находки

1–6 – Доброе (Tenkieten), погр. 164; 7, 8 – Путилово (Corjeiten), погр. 238; 9–11 – Путилово (Corjeiten), погр. 259; 12 – Светлогорск (Kirtigehnen-Rauschen), погр. «VIII. 3. 3/21, St. 2»; 13 – Тимофеевка (Tammowischken), случайная находка; 14 – Окунево (Grebieten Nörd (1886), погр. 111

1, 5, 7–14 – бронза; 2 – янтарь; 3, 4, 10 – стекло; 6 – обожженная глина ( 1–6, 13 – по: архивы Ф. Якобсона, Р. Гренца; 7–12, 14 – по: SMB-PK MVF, рис., фото – О. Хомякова)

горизонта Хасслебен – Лёйна – Химлингой (см., напр.: Lund Hansen , 1995. S. 161–162. Fig. 65).

Стилистические особенности кольцевой гарнитуры, украшающей фибулы из погребения 45 могильника Окунево/Grebieten (рис. 2: 4 ) и погребения 158 могильника Большое Исаково/Lauth (рис. 3: 4–7 ) схожи с декоративными элементами предметов убора из погребений элит германских племен (подробно: Хомякова , 2022. С. 37–40).

Обращает на себя внимание и орнаментация, как самих браслетов, так и других предметов, найденных вместе с ними. С влиянием ювелирного искусства Северной Европы, вероятно, связаны такие виды орнамента, как линии точек, в том числе составляющие зигзаг (рис. 4: 12 ; 7: 4, 5 ), круглые штампы (рис. 3: 25, 26 ; 4: 8 ), «волчий зуб» (рис. 2: 1а ) (см., напр.: Åberg , 1919. S. 45. Аbb. 44: 1–4, 28–30 ; Andersson , 1995. Fig. 201: 1–5, 64–67, 202 ).

Браслеты с расширенными концами эпохи Великого переселения народов

К числу самбийско-натангийских комплексов с браслетами с расширенными концами, которые можно отнести к самому началу эпохи Великого переселения народов, фазе D1 (около 350/360–375/400 гг.), могут принадлежать погребения, содержавшие двучленные арбалетовидные фибулы со сплошным приемником и короткой треугольной ножкой (рис. 5: 1, 2, 12 ), производные фибулы серии 2 группы VI, по О. Альмгрену (подробно: Хомякова , 2022. С. 41. Рис. 31: 1–4 ).

Наиболее поздним известным нам комплексом, содержавшим неорнаменти-рованный бронзовый браслет с гладкими концами, характеризуемый уплощенным с внутренней стороны сечением обода (рис. 6: 11 ), является погребение 197 могильника Геройское/Eisliethen I. Инвентарь данного погребения содержал парные фибулы типа Брейтенфурт/Breitenfurt (рис. 6: 9 ), широко представленные в материалах могильников Калининградского полуострова во второй половине V в. (подробно: Hilberg , 2009. S. 205–209, 518).

Вероятно, это можно объяснить общими тенденциями в изменении количественного и типологического состава убора костюма населения Калининградского полуострова.

В V в. браслеты с расширенными концами не были типичны для убора племен центральной части Балтийского моря и Юго-Восточной Прибалтики. Обнаруженные здесь изделия из драгоценных металлов, которые могли служить основой для имитаций, принадлежат к другим типам. В указанный период на рассматриваемой территории получили распространение украшения рук и шеи из перекрученной (тордированной) проволоки и застежкой в виде петли и крючка, изготовленные из золота и серебра (напр., Первомайское/Warnikam, погребение 1 – по: Hilberg , 2009. S. 312–332. Abb. 9.5–9.20; Гурьевск 1, погр. 21, Березовка/Gross Sausgarten, погребение 32 – по: Скворцов , 2023. С. 104. Рис. 64. Табл. 32: 2 ). Прототипами таких изделий могли послужить образцы северогерманского ювелирного искусства – гривны с петлевидным и/или «грушевидным» замком и собственно застежками-крючками (напр., Andersson , 1993, S. 27. Kat. 336. Fig. 29; Хомякова , 2022. С. 80).

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

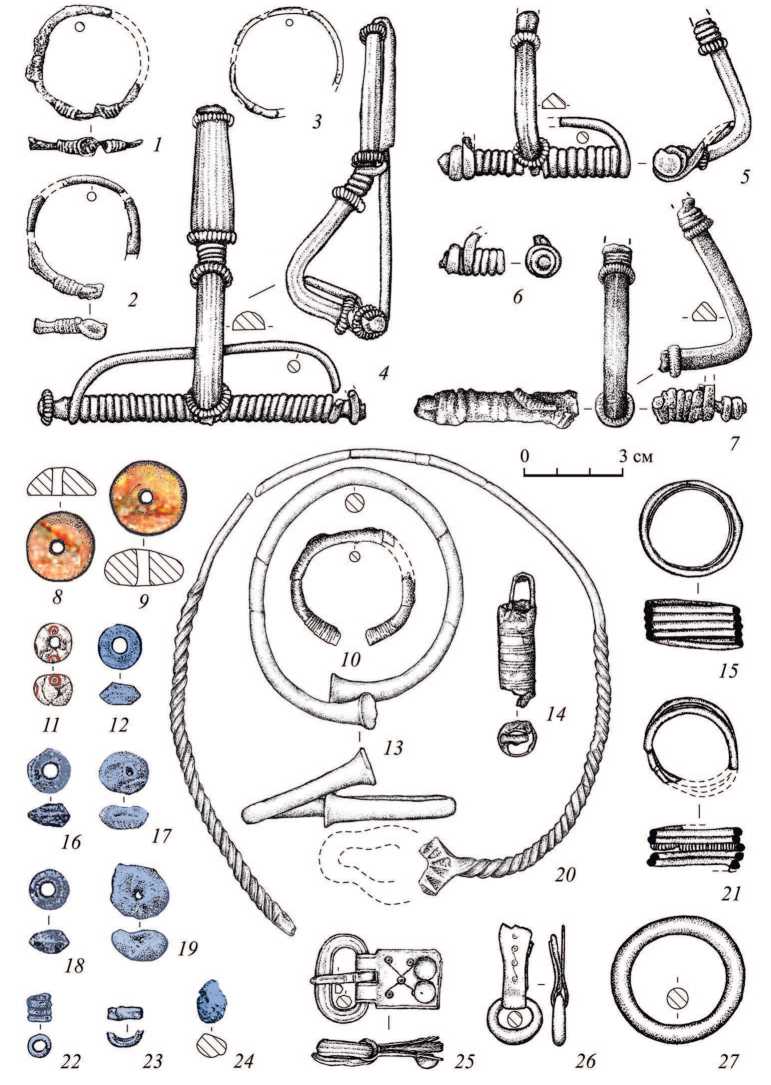

Рис. 5. Погребения с браслетами с расширенными концами

1–11 – Путилово (Corjeiten), погр. 150; 12–34 – Коврово (Dollkeim), погр. 366

1–7, 12–19 – бронза ; 8, 9, 20–23 – стекло; 10, 11, 24–34 – янтарь

1–11 – по: SMB-PK MVF, рис., фото – О. Хомякова; 12–34 – по: Кулаков , 2007, компьютерная обработка О. Хомяковой

Рис. 6. Комплексы с браслетами с расширенными концами

1–8 – Окунево (Grebieten (1907), погр. 47а; 9–12 – Геройское (Eislithen I), погр. 197

1, 2, 4, 5, 9, 11 – бронза; 3, 12 – янтарь; 10 – стекло; 6–8 – железо

1, 2, 4–6 – по: SMB-PK MVF, рис., фото – О. Хомякова; 3, 7–12 – по: архив Ф. Якобсона

Для погребений конца V – VI в. характерны многочисленные бронзовые имитации таких украшений (см., напр. – Коврово, погребения 273, 276, 280, 284 – по: Кулаков , 2007. Рис. 56: 8 ; 61: 5 ; 70: 11 ; 77: 5 ; Большое Исаково, погребение 119 – по: Хомякова , 2022. С. 77. Рис. 64: 1 ; Доброе, погребение 42 – по: Кулаков , 2014. Рис. 24: 19 ). Такие предметы затем были характерны и для древностей раннесредневековой культуры пруссов VI–VII вв.7 ( Кулаков , 1990. С. 26; Скворцов , 2010. С. 86–88).

Единственный предмет, который может быть близок рассматриваемому типу браслетов, происходит из погребения 118 могильника Митино конца V – VI в. ( Скворцов , 2010, С. 60–61. Табл. CCVI: 1–1a ). Обнаруженное в кремации, принадлежавшей взрослому мужчине, изделие диаметром 5 см, было изготовлено из серебра. Его характеризовали не имеющие расширений окончания (рис. 7: 7 ). В погребении также содержался керамический сосуд, других предметов культуры престижа в нем обнаружено не было.

Браслеты с расширенными концами в уборе самбийско-натангийских племен

Все рассматриваемые экземпляры были обнаружены в кремациях. Большинство из них содержало «женский» инвентарь8 (рис. 2: 10–15 ; 3: 1–27 ; 6: 9–12 ; 7: 1–6 ). Такие погребения содержали две или три фибулы, поясной набор, отдельные подвески и стеклянные бусы, шейные гривны. Феминино-нейтральные комплексы, которые могли принадлежать детям и подросткам, характеризовали браслеты миниатюрной формы и включали единичные фибулы, детали поясных гарнитур (рис. 4: 1–12, 14 ). Наконец, погребения 45 и 47а (1907) с могильника Окунево/Grebieten9, содержали предметы вооружения – ножи и наконечники копий (рис. 6: 7, 8 ), что может указывать на их принадлежность мужчинам или детям/подросткам мужского пола.

Поскольку браслеты с округлыми в сечении окончаниями найдены в сам-бийско-натангийских погребениях по одному, то наиболее очевидным выглядит предположение, что, как и германские прототипы (см.: Werner , 1980. S. 6–7), их могли носить на правой руке.

Рис. 7. Браслеты с расширенными концами из бронзы и драгоценных металлов из погребений и случайные находки

1–6 – Окунево (Grebieten Süd (1886), погр. 5; 7 – Митино, погр. 118; 8 – Черепаново, случайная находка

1–6 – бронза; 7 – серебро; 8 – золото

1–6 – по: SMB-PK MVF, рис., фото – О. Хомякова; 7, 8 – по: Скворцов , 2023

Однако, по данным погребений, с такими браслетами из Западной Литвы V в.10, для могильников которой в указанный период был характерен обряд тру-поположения, единичные бронзовые украшения рук с расширенными гладкими и гранеными концами занимали разную позицию в уборе. В женских и детских (без предметов вооружения) захоронениях они могли быть надеты как на правую, так и на левую руку (см.: погребения 13, 31 могильника Ужпелькяй по: Bliujienė, Bračiuliene , 2018. Р. 326. Fig. 12: 23 ). В мужских комплексах, а также погребениях детей с предметами вооружения единичные браслеты также были найдены на костях левой (напр., погребения 85, 88, 260 могильника Жвиляй – по: Vaitkunskienė , 1999. Р. 34–36. Pav. 42; 45) или правой руки (напр., погребение 57 могильника Лаздининкяй – по: Butėnienė , 1968. Р. 158. Pav. 7: 5 ).

Позиция браслетов из драгоценных металлов (серебра) в уборе балтских племен в V в. сохранялась, что могло быть связано с демонстрацией предводителями местных воинских союзов идентичности с главами крупных варварских племенных объединений эпохи Великого переселения народов (подробно: Хомякова , 2024а. С. 108–109. Рис. 5; 6). Что касается подражания им в бронзе, то местное население использовало их как простые украшения, ситуативно. Не были среди них исключением, как видится, и носители самбийско-натангий-ской культуры. Тем не менее сам набор элементов убора с такими браслетами не был случайным, а копировал престижную модель германского убора, показывая желание населения Юго-Восточной Прибалтики идентифицировать себя с культурой племенных объединений центральной части Балтийского региона.

Заключение

Бронзовые браслеты с расширенными гладкими и гранеными концами с округлым в сечении ободом появились в самбийско-натангийском ареале в качестве одной из имитаций «престижных» украшений из драгоценных металлов. В позднеримское время самбийско-натангийская культура была зоной наиболее интенсивных контактов с восточно- и северогерманскими культурами центральной части Балтийского региона. В составе убора ее богатых общин появились наиболее ранние балтские бронзовые реплики предметов культуры престижа центрально- и североевропейских племен. Такие изделия можно рассматривать в качестве символов идентичности с культурой германских элит. Это объясняется тесными культурными и матримониальными связями самбийско-натангий-цев с богатыми кланами центральной части Балтийского моря в указанный период. Материал, из которого изготовлены браслеты (бронза), являлся основным для создания украшений в Прибалтике.

Браслеты с расширенными концами из бронзы являются наиболее ранними изделиями данного типа в Прибалтике и западной части Восточно-Европейской равнины в целом. В основном они появились в уборе племен Юго-Восточной Прибалтики на рубеже позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов в первой половине – середине IV в. Однако самые ранние браслеты, вероятно, можно отнести ко второй половине III – началу IV в., когда экземпляры из драгоценных металлов этого типа вошли в состав престижного убора северогерманских племен.

Примечательно, что все формы браслетов – с гладкими и гранеными концами, с орнаментом и без – появились в самбийско-натангийском ареале одновременно. Однако украшения рук с гладкими концами, имеющие наиболее ранние датировки, отличаются округлым сочетанием обода экземпляров, в то время как у более поздних экземпляров оно может быть сплющено с внутренней стороны. Граненые браслеты характеризуются орнаментами, представленными на изделиях североевропейского ювелирного искусства.

В отличие от других территорий Прибалтики, в начале эпохи Великого переселения народов самбийско-натангийский ареал, судя по всему, стал частью единого пространства, включенного в сферу влияния «центров власти» на Эль-блонгской возвышенности, в Мазурском Поозерье, а также на островах центральной части Балтийского моря, таких как Готланд, Оланд и Борнхольм.

В V в. браслеты с расширенными концами в культуре могильников Калининградского полуострова перестали быть эксклюзивным украшением и стали одним из последних элементов, оставшихся от самбийско-натангийский модели убора. К концу V в. они полностью исчезли из ее состава и их место заняли другие формы украшений рук.

Список литературы Браслеты с расширенными концами самбийско-натангийской культуры IV-V вв

- Архив Р. Гренца (R. Grenz, Archive); Scienti昀椀c archives of Herbert Jahnkuhn // Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf in Schleswig.

- Архив Ф. Якобсона // Департамент археологии Латвийского национального музея истории. Рига.

- Засецкая И. П., Казанский М. М., Ахмедов И. Р., Минасян Р. С., 2007. Морской Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: ГЭ. 209 с.

- Казанский М. М., 1999. О балтах в лесной зоне России в эпоху Великого переселения народов // АВ. № 6. СПб. С. 404–417.

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI–XIII вв. М.: Наука. 166 с. (САИ; вып. Г1-9.)

- Кулаков В. И., 2007. Доллькайм-Коврово. Исследования 1992–2002 гг. Минск: Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. 335 с. (Prussia Antiqua; т. 4.)

- Кулаков В. И., 2014. Hünenberg – «Гора Великанов». Могильник III–IV вв. на севере Самбии // Światowit. Supplement series B. Barbaricum. Т. 10 / Ed. B. Kontny et al. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. P. 199–362.

- Левада М. Е., 2010. Сухоносивка // Terra barbarica: studia o昀椀arowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. Warszawa; Łódz: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. P. 557–594. (Monumenta archaeologica barbarica. Series gemina; t. II.)

- Розенфельдт И. Г., 1982. Древности западной части Волго-Окского междуречья в VI–IX вв. М: Наука, 179 с.

- Скворцов К. Н., 2010. Могильник Митино V–XIV вв. (Калининградская область): материалы исследований 2008 г. М.: ИА РАН. 302 + 806 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 15.)

- Скворцов К. Н., 2023. Элитные погребения эстиев в эпоху Великого переселения народов. М.: ИА РАН. 476 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 29.)

- Хомякова О. А., 2007. Комплекс украшений из могильника Большое Исаково – Lauth // РА. № 3. С. 69–75.

- Хомякова О. А., 2020. Женские погребения Юго-Восточной Прибалтики I–VIII вв. // РА. № 1. С. 90–106.

- Хомякова О. А., 2022. Женский убор самбийско-натангийской культуры I–IV вв. Анализ компонентов и хронология. М.: ИА РАН. 320 с. (Германия – Сарматия: Монографии; вып. 1.)

- Хомякова О. А., 2024а. Браслеты с расширенными концами, изготовленные из драгоценных металлов в эпоху Великого переселения народов: дунайско-днепровско-прибалтийские параллели // НАВ. Т. 23. № 1. С. 102–135.

- Хомякова О. А., 2024б. Бронзовые браслеты c расширенными концами в культурах Прибалтики, лесной и лесостепной зон в эпоху Великого переселения народов // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 5: сб. ст. (В печати.)

- Åberg N., 1919. Ostpreußen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala; Liepzig: Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-D. 175 S.

- Andersson K., 1993. Romartida guldsmide i Norden. 1. Katalog. Uppsala: Societas archaeologica Upsaliensis. 292 S. (Aun; Bd. 17.)

- Andersson K., 1995. Romartida guldsmide i Norden. 3. Övriga smycken, teknisk analys och verkstadsgrupper. Uppsala: Uppsala University. 243 S. (Aun; Bd. 21.)

- Bliujienė A., Bračiuliene R., 2018. Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir baltijos jūros region kultūriniuose kontekstuose. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 494 p.

- Butėnienė E., 1968. Lazdininkų kapinynas // Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio I– VII a. kapinynai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas. P. 143–161.

- Carnap-Bornheim C., Illkjær J., 1996. Illerup Ådal. Die Prachtausrustning. Bd. 7. Aarchus: Aarhus University Press. 958 S. (Jutland Archaeological Society Publication; XXV, 11.)

- Ethelberg P., 2000. Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reichen Frauengräbern des S. Jhs. n. Chr. Auf Seeland Per Ethelberg Mit Beiträgen. Köbenhavn: Det Kongelige Nordiske oldskriftselskab. 448 p. (Nordiske fortidsminder. Serie B; 19.)

- Hilberg F., 2009. Masurische Bügel昀椀beln. Studien zu den Fernbeziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren. Neumünster: Wachholtz. 616 S. (Schriften des Archäologichen Landesmuseum; vol. 9.)

- Lau N., 2012. Pilgramsdorf / Pielgrzymowo: Ein Fundplatz der römischen Kaiserzeit in Nordmasowien. Eine Studie zu Archivalien, Grabsitten und Fundbestand. Neumünster: Wachholtz. 224 S. (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; Bd. 11.)

- Lund Hansen U., 1995. Himlingøje – Seeland – Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen. København: Det Kongelige Nordiske oldskriftselskab. 576 S. (Nordiske Fortidsminder; Bd. 13.)

- Raddatz K., 1957. Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck. Neumünster: Wachholtz. 158 S. (Offa; Bd. 13.)

- Rasmussen B., 2010. Slusegårdgravpladsen. V. Fundoversigt og genstandstyper. Aarhus: Aarhus Universitet. 444 S. (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter; vol. XIV, № 5.)

- Rummel F., 2007. Habitus barbarus: Kleidung und Repräsentation spätantiker Eliten im 4. Und 5. Jahrhundert. 492 S. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; Bd. 55.)

- Rummel F., 2008. Habitus barbarus: Kleidung und Repräsentation spätantiker Eliten im 4. Und 5. Jahrhundert // Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 55. 492 S.

- Schulz W., 1953. Leuna. Ein germanischer Bestattungsplatz der spätrömischen Kaiserzeit. Berlin: Akademie-Verlag. 96 S. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte; Bd. 1.)

- SMB–PK/MVF – Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Museum für Vor- und Frühgeschichte. Berlin.

- Tautavičius A., 1996. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V–IX a.). Vilnius: Pilių tyrimų centras «Lietuvos Pilys». 367 p.

- Vaitkunskienė L., 1999. Žvilių Kapinynas. Vilnius: Diemedžio Leidykla. 247 p. (Lietuvos archeologija; t. 17.)

- Werner J., 1980. Der goldene Armring des Frankenkönigs Childerich und die germanischen Handgelenkringe der jüngeren Kaiserzeit // Frühmittelalterliche Studien. Bd. 14. S. 1–41.