Бронзолитейное производство андроновской (федоровской) культуры на территории Обь-Иртышской лесостепи

Автор: Дураков И.А., Кобелева Л.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований бронзолитейного производства андроновской (федоровской) культуры на территории Обь-Иртышской лесостепи. В ходе исследования проведен анализ источников, таких как производственные участки на поселениях и захоронения с литейным инвентарем. В настоящее время известно только три памятника со следами бронзолитейной деятельности: Омская стоянка и поселения Куделька-1 и Куделька-2. Наиболее полно следы литейного производства сохранились на поселении Куделька-1. Корреляция расположения теплотехнических сооружений и хозяйственных ям с находками отходов бронзолитейного производства позволила выделить на его территории два производственных участка. Один из них расположен в центральной части жилища 1 и состоит из очага, хозяйственных ям, колодца и ритуального погребения животного. Второй производственный участок располагался на открытой площадке рядом с котлованом жилища. Он включал плавильный очаг и образовавшееся в результате его чистки скопление прокаленной почвы и пепла. Производственная зона была окружена системой столбовых ям, что позволило предположить наличие в этом месте легкой каркасно-столбовой конструкции. Вторым по значению источником по металлообработке андроновской (федоровской) культуры Обь-Иртышской лесостепи являются погребения с литейным инвентарем. К настоящему времени такие захоронения выявлены только на могильнике Тартас-1. Анализ источников позволил сделать вывод, что появление в Обь-Иртышской лесостепи представителей андроновской (федоровской) культуры привело к значительным сдвигам в металлообрабатывающем производстве региона. Новое население принесло иную технологию, появляются новые типы тиглей и очагов. Появляется характерная для культур срубно-андроновского круга организация литейной площадки, сочетающей плавильный горн и колодец.

Западная сибирь, эпоха бронзы, андроновская (федоровская) культура, бронзолитейное производство

Короткий адрес: https://sciup.org/145146448

IDR: 145146448 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0496-0502

Текст научной статьи Бронзолитейное производство андроновской (федоровской) культуры на территории Обь-Иртышской лесостепи

Изучение цветной металлообработки андронов-ской (федоровской) культуры лесостепной зоны Западной Сибири затруднено крайне ограниченным кругом источников, таких как производственные участки на поселениях и захоронения с литейным инвентарем. Вызвано это, в первую очередь, слабой изученностью поселенческих комплексов данной культуры на территории региона. В настоящее время нам известно только три памятника со следами бронзолитейной деятельности: Омская стоянка и поселения Куделька-1 и Куделька-2.

Степень сохранности материала и изученность этих комплексов сильно отличаются. Например, присутствие литейного участка в андроновском слое Омской стоянки зафиксировано находками фрагментов каменных форм и керамического тигля в ходе неоднократных обследований этого памятника в период 1923–1953 гг. [Членова, 1955, рис. 2, 3, 19–24]. Центром участка мог быть выявленный при зачистке берега очаг с андроновской керамикой в заполнении [Там же, с. 38–41].

Наиболее полно следы литейного производства сохранились на поселении Куделька-1, расположенном в пойме левого берега р. Ини, в 1,5–2 км к СВ от г. Тогучин, Тогучинского р-на, Новосибирской обл. [Зах, 1997, с. 13]. Памятник открыт и в 1984 г., частично исследован В.А. Захом. Раскопом площадью 600 м² было вскрыто жилище и две хозяйственные постройки [Зах, 1985, с. 59–70].

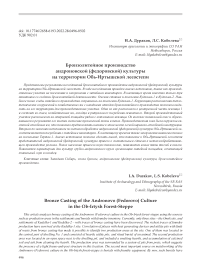

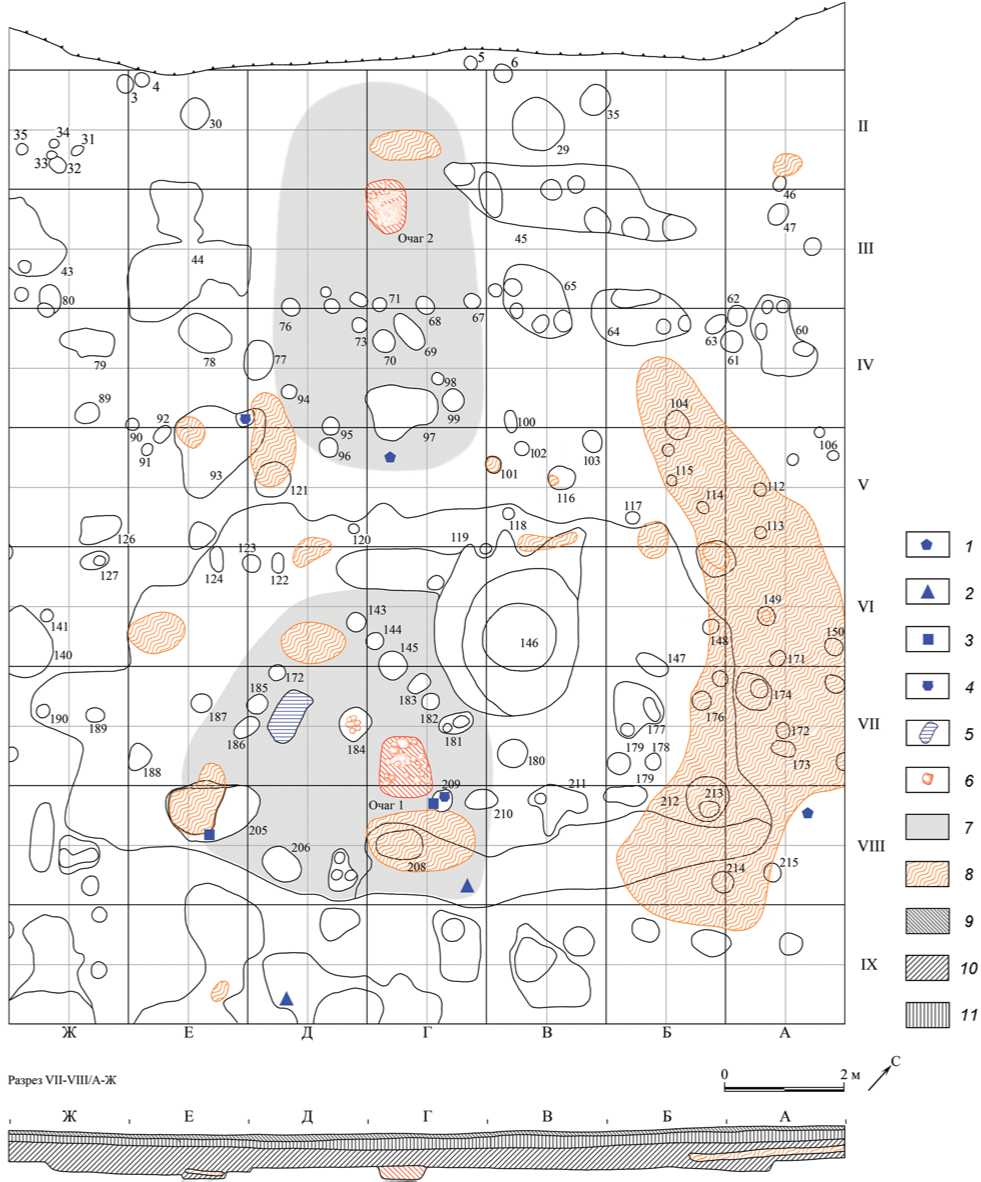

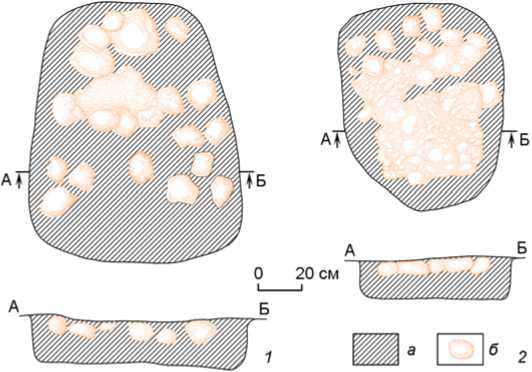

Корреляция расположения теплотехнических сооружений и хозяйственных ям с находками отходов бронзолитейного производства позволила выделить на территории поселения два производственных участка (рис. 1). Один из них расположен в центральной части жилища 1 и состоит из очага, хозяйственных ям и ритуального погребения животного. Жилище представляло собой полуземлянку с котлованом в виде вытянутого подпрямоугольника, ориентированного длинной осью по линии СВ – ЮЗ. Его размеры 10,3 × 7 м, общая площадь 72 м². Глубина от уровня материка 0,1–0,15 м. В ЮЗ стенке котлована прослеживается выход в виде небольшого трапециевидного выступа. В СЗ части котлована, частично перекрывая его стенку, располагался прокал площадью 26 м² и мощностью 0,15 м, связанный, видимо, с уничтожившим жилище пожаром [Там же, с. 61–62]. Центром производственной площадки является очаг углубленного типа (рис. 2, 1). Он расположен в яме, имеющей форму вытянутой трапеции. Ее размеры – 1,1 × 0,8 м. Стенки отвесные, дно ровное. Глубина от уровня материка – 0,15 м. Заполнение состоит из золы и сажи. В верхней его части прослеживается значительное скопление обожженных камней. Очаги такого типа встречаются по всей территории андроновского ареала [Нестерова, 2019, с. 148]. С очагом, несомненно, связана расположенная в 0,4 м к западу от него округлая яма 184. Ее размеры 0,65 × 0,8 м, глубина – 0,1 м. Стенки отвесные, дно ровное. Заполнение состояло из черного суглинка, на уровне дна прослежено скопление из 7 обожженных камней, видимо, перенесенных из очага. В 1,6 м к западу от очага располагалась подпрямоугольная яма с ритуальным захоронением козы (рис. 3, 1, 2). Ее размеры 1 × 0,5 м, глубина от уровня пола 0,15 м. Кости животного лежали компактным скоплением, частично сохраняя анатомическое сочленение. Череп прослежен в южной части скопления. Погребения животных на территории бронзолитейных производственных участков явление достаточно распространенное. Можно отметить значительную серию таких объектов в раннебронзовых культурах Сибири [Кирюшин, Мало-летко, 1979, с. 37, 169; Молодин, Глушков, 1989, с. 117, рис. 59; Дураков, Мыльникова, 2021, с. 98, 103–106, рис. 85, 90]. Ритуальный характер носила, видимо, и расположенная у восточного угла очага яма 209. Она имела овальную форму и размеры 0,4 × 0,45 м. Стенки отвесные дно ровное, глубина от уровня пола жилища 0,1 м. Заполнение состоит из черного суглинка. На уровне дна обнаружен развал андроновского сосуда и кусок медной руды.

Кроме того, к производственной площадке относится хозяйственная яма 205. Она имела подовальную форму, стенки наклонные, дно неровное и в западной части углубляется уступом. Ее размеры 2,1 × 1 м, максимальная глубина 0,21 м. Яма заполнена черным суглинком. В верхней части заполнения прослеживается образовавшийся при чистке очага слой (0,05–0,1 м), состоящий из пепла и краснооранжевой прокаленной почвы. На уровне дна найден обработанный рог животного и ошлакованная керамика. С производственным участком, возможно, был связан расположенный на территории жилища колодец. Он находился в 1,1 м к северу от очага и представлял собой яму диаметром 2,7 м и глубиной

Рис. 1. Бронзолитейные производственные участки на поселении Куделька-1.

1 – литейная форма; 2 – глиняное изделие; 3 – кусок руды; 4 – развал сосуда; 5 – погребение животного; 6 – обожженный камень; 7 – территория производственного участка; 8 – золистая прокаленная почва; 9 – дерн; 10 – черный суглинок; 11 – речные отложения.

свыше 2,4 м [Зах, 1997, с. 41]. Заполнение колодца состояло из углистых и золистых прослоек с обожженными камнями, перемежающихся со слоями материковой глины. Следует отметить, что расположение колодцев в непосредственной близости от металлургических горнов и находки продуктов горения в их заполнении типично для культур срубно-андроновского круга, что, видимо, говорит о единых принципах организации производства [Епимахов, Берсенева, 2012, с. 167]. Второй производственный

Рис. 2. Очаги производственных участков поселения Куделька-1.

1 – очаг 1; 2 – очаг 2; а – золистая прокаленная почва; б – обожженный камень.

участок поселения Куделька-1 располагался на открытой площадке в четырех метрах к северу от котлована жилища 1. Он включал плавильный очаг (2) и образовавшееся в результате его чистки скопление прокаленной почвы и пепла. Очаг 2 практически идентичен предыдущему и представляет собой подпрямоугольную яму, заполненную пеплом, прокаленной почвой и камнями (рис. 2, 2 ). Ее размеры 0,75 × 1 м. Стенки отвесные, дно ровное. Глубина от уровня пола – 0,15 м. Скопление прокаленной почвы, пепла и производственного мусора расположено в 0,3 м к СЗ от очага и представляло собой овальную линзу размером 1,4 × 0,56 м и мощностью 0,1 м. Производственная зона была окружена системой столбовых ям, что позволило предположить наличие в этом месте легкой каркасно-столбовой конструкции. Подобные сооружения с поддерживающим крышу каркасом без стен возводились над плавильнями в эпоху раннего железа в Индии [Pisipaty, 2020, p. 3440, fig. 10]. К открытой производственной площадке, видимо, относятся два фрагмента глиняных литейных форм. Особый интерес вызывает найденное на тер-

ритории поселка сопло [Зах, 1997, рис. 19, 29 ]. Оно представляет собой фрагмент керамической трубки длинной 2,9 см. Ее внешний диаметр 2,7 см, диаметр отверстия 0,7 см. Изделие изготовлено из куска формовочной массы путем лепки на шаблоне. Аналогичное сопло происходит с Ново-Буринского селища [Сальников, 1959, с. 180, рис. 5, 2 ]. Известен также экземпляр с алакульского поселения Ушкатта [Кузьмина, 1962, с. 13–14].

Бронзолитейная производственная площадка ан-дроновской (федоровской) культуры поселения Куделька-2 частично разрушена более поздним ир-менским жилищем [Зах, 1985, с. 51–54]. Удалось

Рис. 3. Погребение животного на поселении Кулелька-1.

1 – план и разрез погребения: а – фрагмент керамики; б – кости козы; в – черный суглинок; 2 – фото погребения, вид с юга (по: [Зах, 1985, рис. 144]).

проследить несколько столбовых ям (1, 2, 9), видимо, от какого-то строения типа легкого навеса и остатки двух очажных конструкций. К этому же комплексу относятся и ямы хозяйственного назначения (10–13, 38).

Очаг 1 расположен в северо-восточной части раскопа (кв. I/Б,В). Он состоит из скопления обожженных камней в линзе золистой прокаленной почвы. Выложенная камнями площадка занимает участок размером 1 × 0,8 м. Размеры подстилающей это сооружение золистой линзы 3,5 × 1,6 м. Ее толщина колеблется в пределах 0,17–0,25 м. Еще один очаг (2) найден в ЮВ части раскопа (кв. VI´/Д). Он, так же как и предыдущий, представляет собой выкладку из обожженных камней. Ее размеры 0,6 × 0,7 м. Данный тип теплотехнических сооружений широко встречается в материалах культур андроновской общности. Например, очаги в виде площадки, выложенной мелкими камешками, отмечены на Ки-пельском селище [Сальников, 1957, с. 195–196]. Такой же принцип устройства прослежен у части горнов Алексеевского и Садчиковского поселений [Кривцова-Гракова, 1948, с. 86–87; 1951, с. 158, рис. 6]. Подобное теплотехническое сооружение найдено также в жилище поселения Усть-Нарым в Прииртышье [Черников, 1956, с. 47]. Плавильный горн в виде каменной выкладки в золистом слое зафиксирован на Бахтинском поселении [Сальников, 1954, с. 217–218, рис. 5; 1967, с. 337].

Рядом с ямой 10 (кв. I´/Е) найдена створка каменной литейной формы для отливки наконечника стрелы. Вторая створка этой же формы обнаружена в 11,8 м к СЗ, у ямы 39 (кв. IV/И). Оба изделия вырезаны из известняка и плотно пришлифованы друг к другу, на торцевой поверхности заметны риски для их более точного совмещения. Оборотная сторона подрезана так, чтобы она приобрела полукруглую форму. Литейная форма для изготовления близкого по форме наконечника найдена на территории металлургического комплекса поселения Атасу-1 [Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 145–146, рис. 9, 5 ].

Вторым по значению источником по металлообработке андроновской (федоровской) культуры Обь-Иртышской лесостепи являются погребения с литейным инвентарем. К настоящему времени такие захоронения выявлены только на могильнике Тартас-1, это могилы 144, 153, 314, 478 [Молодин, Дураков, Кобелева, 2018, с. 129–136].

В погребениях 144 и 314 найдены литейные формы. В мог. 314 – небольшой обломок неразъемной глиняной литейной формы для отливки двух прямоугольных в сечении шильев. В погр. 144 – целая створка каменной литейной формы для изготовления украшений. На трех ее сторонах прослеживаются негативы для отливки четырех предметов: ромбообразной бляшки, изделия в виде круга с кре-500

стом внутри, подтреугольной лапчатой подвески и украшения, оформленного в виде круга с тремя «свисающими» лентами. Форма, несомненно, неоднократно использовалась, на это указывают следы термического воздействия и изолирующего сажного напыления, хорошо заметные на литниках и рабочих камерах. Отливаемые в форме предметы имеют широкий круг аналогий в культурах сруб-но-андроновского мира. Например, такие изделия присутствуют на тальковой форме из поселения Кижакуль-I в Южном Зауралье [Епимахов, 2012, с. 83–84, рис. 2, 3, 3 ]. Каменная форма для отливки ромбической подвески найдена на Ильичевском селище [Колев, 2008, табл. 7, 4 ]. Отливки таких изделий широко представлены в материалах срубной культуры на Среднем Дону [Гак, Мимоход, Калмыков, 2012, с. 190–191, рис. 7, 69–75, 78; Корнюшин, 1971, с. 79, рис. 34, 3, 4 ]. Подвески с лапчатым щитком известны в материалах срубной культуры Поволжья [Гак, Мимоход, Калмыков, 2012, рис. 1, 27, 31, 7, 67, 68, 78; Смирнов, 1959, рис. 8, 6 ]. Таким образом, и найденная в могиле форма, и все отливаемые в ней изделия имеют западные для Обь-Иртышского региона аналогии.

В погребениях 153 и 478 найдены керамические тигли. Наиболее показательным является образец из мог. 478. Он представляет собой округлую круглодонную чашечку, оборудованную сливом и находящейся напротив него вертикальной боковой ручкой, оформленной в виде головы птицы [Моло-дин, Дураков, Кобелева, 2018, с. 134–135, рис. 7, 4 ]. Его диаметр – 5 см, высота – 4 см, полезный объем – 24,5 см³. Практически такой же тигель с обломанной вертикальной ручкой найден на территории Омской стоянки [Членова, 1955, с. 40–41, рис. 3, 24 ]. Вертикальное расположение ручки выводило ее из зоны максимальной температуры, и облегчало извлечение тигля из горна, а расположение ее на одной линии со сливом упрощало разливку металла в формы. Данный тип тигля характерен для ан-дроновской литейной традиции и в значительной степени отличается от всех плавильных емкостей, использовавшихся у народов, обитавших в Обь-Иртышской лесостепи до андроновской миграции (см., напр.: [Дураков, Мыльникова, 2021, с. 173– 175, рис. 153]). Наиболее близкими аналогиями вышеописанным образцам являются плавильные емко сти из поселений Алексеевское [Кривцова-Гракова, 1948, с. 106–107, рис. 33, 1 ] и Камыш-ное-2 [Потемкина, 1985, рис. 34, 4 ]. Еще два тигля со сливом и вертикальной ручной найдены на Новоникольском поселении [Дегтярева, 1985, с. 61].

Таким образом, появление в Обь-Иртышской лесостепи представителей андроновской (федоровской) культуры привело к значительным сдвигам в металлообрабатывающем производстве региона. Новое население принесло иную технологию, появляются новые типы тиглей и очагов. Появляется характерная для культур срубно-андроновского круга организация литейной площадки, сочетающей плавильный горн и колодец. Плавка производилась в незначительно заглубленных в землю или наземных горнах с каменными выкладками, подача воздуха осуществлялась при помощи мехов с керамическими соплами. Металл плавился в круглых или овальных тиглях со сливом и вертикальной ручкой. Андроновские (федоровские) литейщики использовали три типа литейных форм: каменные постоянные, рассчитанные на значительное количество копий; керамические разъемные и одноразовые монолитные. При изготовлении глиняных разъемных форм использовалась техника формовки на подмодельной плите, выработанная в рамках автохтонной одиновско-кротовско-позднекротовской производственной линии развития. Смешение пришлой (андроновской) и местной (позднекротовской) технологий привело к синтезу производственных традиций и идеологических сдвигов, выразившихся в появлении у пришельцев погребений литейщиков и жертвенных ям на производственных участках.

Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Бронзолитейное производство андроновской (федоровской) культуры на территории Обь-Иртышской лесостепи

- Гак Е.И., Мимоход Р.А., Калмыков А.А. Сурьма в бронзовом веке Кавказа и юга Восточной Европы // Археологические вести. – 2012. – Вып. 18. – С. 174–203.

- Дегтярева А.Д. Металлообрабатывающее производство Казахстана и Киргизии в эпоху поздней бронзы (XII–IX вв. до н.э.): дис. канд. ист. наук. – М.: Моск. гос. ун-т., 1985. – 221 с.

- Дураков И.А., Мыльникова Л.Н. На заре металлургии: Бронзолитейное производство населения Обь-Иртышской лесостепи в эпоху ранней бронзы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. – 2021. – 203 с.

- Епимахов А.В. Материалы к истории ювелирного дела (бронзовый век Южного Зауралья) // Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – № 1. – С. 82–87.

- Епимахов А.В., Берсенева Н.А. Традиция сооружения колодцев в аридной части Северной Евразии в эпоху бронзы // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с другими цивилизациями. – СПб.: ИИМК РАН; Периферия, 2012. – Кн. 2. – С. 164–168.

- Зах В.А. Отчет о работе Аманадской археологической экспедиции в Тюменской области и на р. Ине в Новосибирской области в 1984 году. – Тюмень. – 1985. – Архив ИА РАН. – Ф. 1, Р.1. – № 10339.

- Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского археологического материала). – Новосибирск: Наука, 1997. – 132 с.

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки (по материалам Северной Бетпак-Далы). – Алма-Ата: Гылым, 1992. – 247 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М. Бронзовый век Васюганья. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1979. – 182 с.

- Колев Ю.И. Ивановская культура позднего бронзового века: характеристика культуры и проблемы исследования // Актуальные проблемы археологии Урала и Поволжья. – Самара: Самарск. гос. ун-т, 2008. – С. 208–240.

- Корнюшин Г.И. Курганы эпохи поздней бронзы у с. Старая Тойда Воронежской области // КСИИМК. – 1971. – Вып. 127. – С. 78–85.

- Кривцова-Гракова О.А. Алексеевское поселение и могильник. // Археологический сборник. Труды ГИМ. – Вып. XVII. – М.: ГИМ, 1948. – С. 59–172.

- Кривцова-Гракова О.А. Садчиковское поселение (раскопки 1948 г.) // Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья. МИА. – М.: АН СССР. – 1951. – № 21. – С. 152–181.

- Кузьмина Е.Е. Новый тип андроновского жилища в Оренбургской области // Вопросы археологии Урала. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1962. – Вып. 2. – С. 9–15.

- Молодин В.И., Глушков И.Г. Самусьская культура в Верхнем Приобье. – Новосибирск: Наука, 1989. – 168 с.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Захоронения с бронзолитейным оборудованием андроновского (Федоровского) могильника Тартас-1 (центральная Бараба) // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. – 2018. – № 56. – С. 129–137.

- Нестерова М.С. Очажные устройства в эпоху палеометалла (Западная Сибирь). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – 271с.

- Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. – М.: Наука, 1985. – 376 с.

- Сальников К.В. Андроновские поселения Зауралья // СА. – 1954. – № XX. – С. 213–252.

- Сальников К.В. Кипельское селище // СА. – 1957. – № XXVII. – С. 193–208.

- Сальников К.В. Раскопки у села Ново-Бурино (1948 год) // СА. – 1959. – № XXIX–XXX. – С. 172–185.

- Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. – М.: Наука, 1967. – 408 с.

- Смирнов К.Ф. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // Древности Нижнего Поволжья: Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции. – М.; Л., 1959. – Т. 1. – С. 206–322.– (МИА; № 60).

- Черников С.С. О работах восточно-казахстанской экспедиции // КСИИМК. – М.: АН СССР, 1956. – № 64. – С. 43–60.

- Членова H.Л. О культурах бронзовой эпохи лесостепной полосы Западной Сибири // СА. – М.: АН СССР, 1955. – T. XXIII. – С. 38–57.

- Pisipaty S.R.K. Early Iron Age India // Encyclopedia of Global Archaeology. – 2020. – P. 3430–3455.