Бронзолитейные участки поселения Линево-1

Автор: Дураков И.А., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование бронзолитейных участков поселения переходного времени от бронзового века к железному Линево-1. Обозначены места их нахождения на территории памятника. Сделан вывод, что выявленные производственные участки делятся на внутрижилищные и открытые, вынесенные в легкие наземные конструкции. Это деление, видимо, вызвано сезонным переносом производства. Летом работы проводились за пределами землянок в специально выстроенных строениях в виде балаганов или навесов, а зимой возвращались в жилые помещения. Дана характеристика теплотехнических сооружений. На литейных участках поселения использовались очаги с дополнительными теплотехническими элементами конструкции в виде глиняных бортиков и обмазки пола. Охарактеризован производственный инвентарь. В ходе анализа глиняных форм установлена общая закономерность их производства. Все они изготовлены по моделям на модельной плите. В некоторых случаях на разъемах створок сохранился отпечаток структуры, служившей модельной плитой деревянной дощечки. Формовочная масса накладывалась на модель крупными лоскутами, после чего уплотнялась и обрезалась для того, чтобы предать изделию заданную форму. Технология изготовления и состав рецептур технической керамики демонстрируют продолжение производственных традиций, сложившихся в Обь-Иртышской лесостепи в период ранней бронзы. Новшеством в рецептах технической керамики поселения Линево-1 является появление литейных форм и обмазки горнов с добавлением дробленой породы. Сделано предположение, что это связано с проникновением на территорию Обь-Иртышской лесостепи носителей северных литейных традиций.

Новосибирская обл, переходное время от бронзового века к железному, позднеирменская культура, поселение, бронзолитейные участки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146614

IDR: 145146614 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0575-0581

Текст научной статьи Бронзолитейные участки поселения Линево-1

Поселение Линево-1 расположено на мысу древней террасы левого берега р. Иня, в 2 км к северо-востоку от с. Заречное, Тогучинского р-на Новосибирской обл. [Мыльников, Мыльникова, 2015, с. 72].

Памятник в 1981 г открыт В.А. Захом, он же в 1984 г. раскопал два жилища, одно из которых (жил. 2) им отнесено к ирменской культуре, а второе (жил. 1) – к переходному от бронзы к железу времени [Зах, 1997, с. 86, 92, 93]. В 2003–2005 гг. поселение исследовалось Л.Н. Мыльниковой. Было исследовано еще три многокамерных полуземлянки (15, 16 и 17) и восемь наземных строений хозяйственного назначения (1–6, 11 и 12) [Мыльникова, 2018]. Таким образом, к настоящему времени раскопано 3 454 м2 памятника, исследовано 5 жилищ и 8 хозяйственных сооружений. Следует отметить, что Л.Н. Мыльникова отнесла весь комплекс памятника к позднеирменской культуре переходного от бронзы к железу времени [Мыльникова, Дураков, 2010].

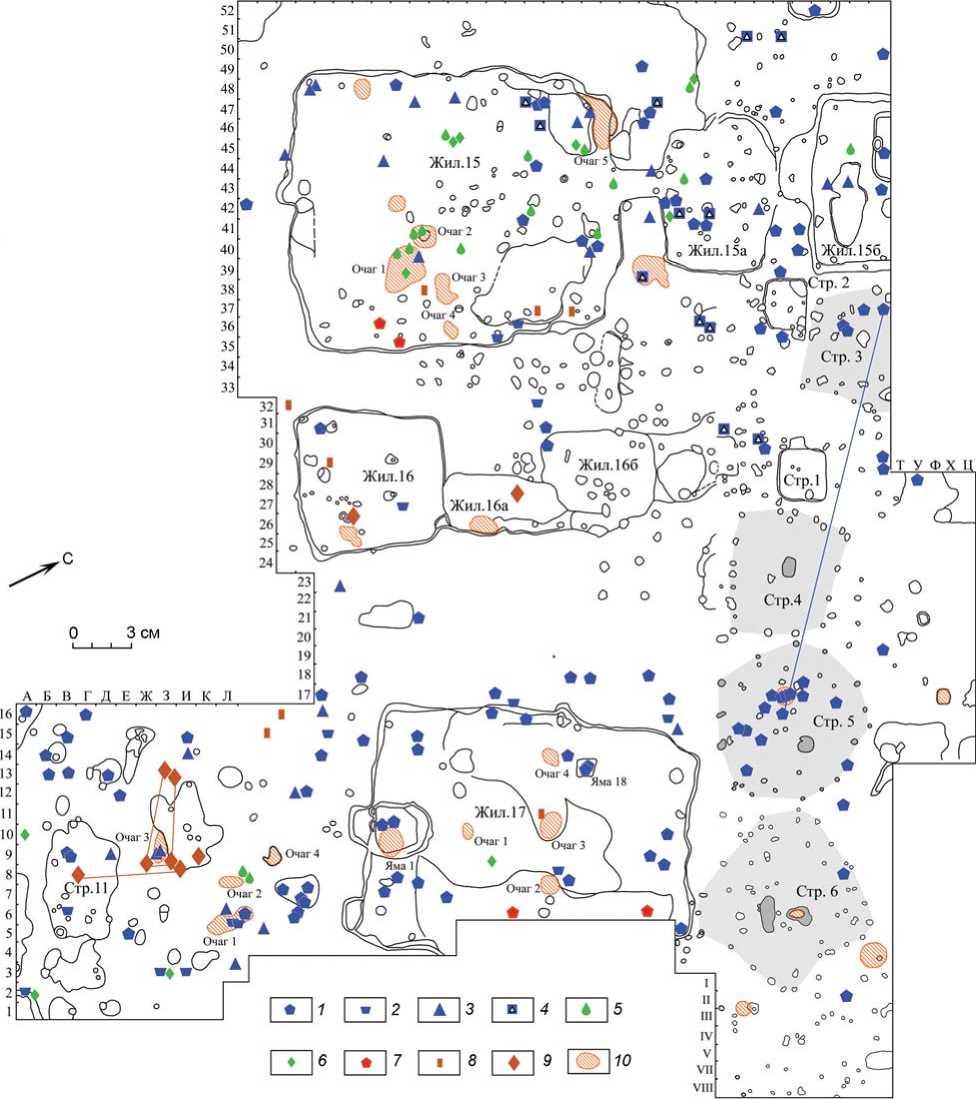

Одной из особенностей этого поселения является найденная здесь значительная коллекция технической керамики, включающая обломки 150 литейных форм, 15 тиглей и 28 фрагментов ошлакованной бытовой керамики [Кобелева, Мыльникова, Дураков, 2005, с. 347]. Анализ распространения отходов металлообработки позволил выявить на поселении 5 литейных производственных участков, 3 из них расположены в жилищах, еще 2 – во вспомогательных хозяйственных строениях (рис. 1).

Жилище 2 (раскопано В.А. Захом) представляло собой котлован подпрямоугольной формы. Его размеры 18 × 11,5 м, глубина – 0,2–0,28 м, общая площадь – 207 м². Выход находился в северо-восточной стенке жилища.

Бронзолитейная площадка фиксируется по распространению производственного мусора (литейных форм и фрагментов обожженной формовочной массы), состоит из горна и мест утилизации отходов горения. Горн расположен практически в центре жилищной камеры и представлял собой овальный участок прокаленной почвы. Его размеры 0,9 × 0,6 м, мощность 0,1 м. Вокруг очага найдены фрагменты от трех керамических литейных форм. Одна из них была предназначена для изготовления двух круглых в сечении стержней, диаметром 0,4–0,5 см. На обломке второй формы сохранился отпечаток лезвийной части кельта. В третьей форме отливали крупный предмет, назначение которого установить не удалось. Кроме этого, в заполнении котлована найден бронзовой нож и молот, изготовленный из рога лося. В северо-западном углу жилища прослежено возникшее в результате чистки очага скопление прокаленной почвы. Его размеры 3,5 × 2,3 м, мощность – 0,13 м. Восточная часть скопления перекрыта слоем золы толщиной до 0,1 м.

Таким образом, производственная деятельно сть охватывала практически всю территорию жилища и прилегающее пространство в районе выхода. Зна- чительное количество образовавшегося мусора выбрасывалось за пределы строения, в результате чего образовался обширный зольник. Его размеры 6,9 × × 6,5 м. Толщина золистого слоя достигает 0,2 м. На краю зольника (кв. IX/Д) найдено сопло, в виде обломка слегка оплавленной керамической трубки, орнаментированной с внешней стороны заштрихованным зигзагом.

Жилище 17 . Основная часть котлована была исследована Л.Н. Мыльниковой [Мыльникова и др., 2003], а участок его восточной стенки раскопан В.А. Захом (в его отчете это жилище 3) [Зах, 1985, с. 50]. Оно представляло собой прямоугольную полуземлянку, ориентированную углами по сторонам света, размерами 17,5 × 12 м и общей площадью – 210 м². Максимальная глубина котлована 0,6 м. Стенки отвесные, пол плавно повышается в центральной и южной частях жилища. В жилище зафиксировано не менее двух литейных участков. На полу жилища зафиксированы четыре очага, три из которых (2–4), были расположены посередине котлована на одной линии, разделяя его внутреннее пространство на две части. Следы производственной деятельности прослеживаются именно в районе этих очагов.

Очаг 2 расположен в восточной части жилища (кв. Э-Ю/7–8). Он представляет собой округлый прокал размером 0,90 × 0,85 м и мощностью 0,08 м. Заполнение представлено черной углистой почвой. У его северного края найден фрагмент формы и обломок круглодонного тигля. В 1,3 м к югу обнаружена плитка сланца с процарапанным на ней контуром рукояти ножа. По всей видимости, мастер пытался наметить границы будущей рабочей камеры каменной литейной формы.

Очаг 3 расположен в центре жилища (Э-Ю/10-12). Он имел овальную форму и размеры 1,4 × 1 м. Его мощность 0,04 м. В заполнении найдены многочисленные фрагменты обожженной глины и точило.

Очаг 4 зафиксирован на участке пола, прилегающим к северо-западной стенке жилища (кв. Э-Ю/14-15). Его размеры 0,8 × 0,8 м. Мощность – 0,09 м. В заполнении найден фрагмент литейной формы. Рядом с очагом находилась хозяйственная яма (18) трапециевидной формы. Ее размеры 0,92 × 0,92 м, глубина 0,08–0,16 м. В заполнении, состоящем из серой золистой почвы, найдены обломки не менее двух керамических форм.

Вероятнее всего, основное назначение у всех трех вышеописанных очагов было общехозяйственное: освещение и обогрев помещения, приготовление пищи и т.д., однако, эпизодически, каждый из них использовался в качестве горна.

Вторая производственная площадка жилища 17 зафиксирована в большой подквадратной яме 1, расположенной у юго-западной стенки жилища. Размеры этого углубления 3,3 × 2,8 м. Глубина от уровня пола жилища 0,44–0,45 м. Стенки наклонные, дно ровное.

М Н О П PC Т У Ф X Ц Ч Ш Щ Э Ю Я А Б В ГД Е ЯС У И К Л М Н О П' Р С

Рис. 1. Распределение отходов бронзолитейного производства на поселении Линево-1.

1 – керамическая литейная форма; 2 – фрагмент тигля; 3 – ошлакованная керамика; 4 – шлак; 5 – капля пролитой бронзы; 6 – бронзовое изделие; 7 – каменная литейная форма; 8 – каменное точило; 9 – каменный молот; 10 – прокал.

Заполнение ямы состояло из серого золистого слоя с включениями углей и жженых костей, дно ее устилала зола бурого цвета. Здесь же обнаружены скребок, 5 отщепов, обломок литейной формы, зуб бобра. Кроме этого, в верхних слоях заполнения прослежен производственный очаг в виде большого овального прокала. Его размеры 1,5 × 1,25 м, мощность 0,08 м.

Заполнение состоит из прокаленной почвы с черными углистыми включениями. На краю прокаленного очагом участка найдены фрагменты двух керамических форм. В 0,6 м юго-восточнее очага найдена линза глины (0,2 × 0,2 м) красного цвета с хорошими гончарными характеристиками. В северо-восточном углу находилось скопление из 6 камней белого и розового известняка и охристого глиняного сланца. Под камнями фиксировалась прослойка углей. В юго-восточном углу ямы на скате южной стенки зачищены два камня белого известняка с розовыми прожилками. Ниже, на уровне пола, обнаружена кость, ребро и зуб животного. На скате южной стенки в кв. У/11 зачищено скопление из фрагментов крупного сосуда, трех камней охристого и пяти белого известняка. В скоплении были также трубчатые кости и обломок ребра животного. В юго-восточном углу на уровне пола найдены фрагменты керамики. Видимо, производственный участок был перенесен в яму 1, когда она уже была заброшена и частично заполнилась мусором.

Жилище 15 представляло собой большое и длинное строение, состоящее из трех камер (15, 15а, 15б), соединенных узкими переходами. Основная камера (15), большая прямоугольная, ее размеры 16,5 × 13 м, глубина – 0,32–0,74 м. Вторая (15а) – подквадратная, ее размеры 7,5 × 7,5 м, глубина – 0,12–0,18 м. Третья камера раскопана не полностью, и, видимо, также имела подпрямоугольную форму. Размер изученной части котлована 8,5 × 5 м, глубина – 0,06 м. Отходы металлообрабатывающего производства фиксируются во всех трех камерах, однако связанные с ними литейные площадки удалось проследить только в основной (15). Одна из них располагалась в центральной части котлована и у его восточной стенки. Здесь прослежены четыре очага (1–4) и связанные с ними производственные отходы: ошлакованная керамика, фрагменты форм, капли пролитого металла.

Очаг 1 представляет собой подовальное углубление. Его размеры 2,4 × 1,6 м, глубина от уровня материка 0,17 м. Центральная часть очага сильно прокалена до краснокирпичного цвета. В заполнении встречены куски глиняной обмазки, образующие компактную кучу у северо-западного края очажного углубления. Здесь же найдены капли пролитой бронзы (так называемые «сплески»), кусочки приготовленного к переплавке бронзового лома и фрагменты ошлакованной керамики. В культурном слое над очагом обнаружена бронзовая желобчатая стамеска с круглой втулкой. Первоначально очаг, видимо, имел глиняные бортики и, возможно, свод. При бинокулярном изучении фрагментов его обмазки установлено, что она состояла из глины с добавлением дробленой породы и костей рыбы. В 1,3 м к югу от очага 1 (кв. У/36) найден фрагмент каменной формы, предназначенной для отливки ножа и двух шильев. Кроме этого, на территории литейной площадки найдены бронзовые сплески (кв. Ч/40 и Э/42) и фрагменты ошлакованной керамики.

Очаг 2 располагался ближе к центру котлована в 0,10–0,12 м к северо-западу от очага 1. Он имел округлую форму и по конструкции был полностью идентичен предыдущему. Его диаметр 1,2 м, мощность 0,17 м. В заполнении найдены две капли пролитой бронзы и кусок обожженной формовочной глины.

Описанный очаг перекрывал более раннюю столбовую ямку и, видимо, появился после капитальной перестройки каркаса жилища. Первый очаг в этот период, вероятно, был уже заброшен.

Очаг 3 р асположен к в 0,4 м к востоку от очага 1 (кв. Ц–Ч/36–38). Он наземный и представлял собой прокал неправильной овальной формы с выступом в восточной части. Его размеры 0,9 × 0,4 м. Заполнение состоит из серой золистой почвы с включениями пережженных костей. Мощность этого слоя – 0,13 м.

Очаг 4 находился у юго-восточной стены котлована в 1 м от очага 3. (кв. Ц–Ч/35–36). Его размеры: 1 × 0,6 м. Мощность – 0,15 м. Заполнение – черная почва с углями.

К литейной площадке, возможно, относится и расположенная на ее территории (Ш/36) яма 36. Она округлой формы, ее размеры 0,3 × 0,3 м, глубина 0,18 м. На уровне дна помещен расчлененный на несколько частей скелет овцы и два обработанных аль-чика. Захоронения животных вблизи литейных горнов в эпоху бронзы – явление довольно распространенное. Погребение козы, напр., присутствует на литейной площадке андроновского (федоровского) поселения Куделька-1.

Вторая производственная площадка расположена в северном углу жилищной камеры (15) у выхода. Здесь в нише северо-восточной стены котлована находился очаг 6. Он представлял собой округлую линзу прокаленной до краснокирпичного цвета мешаной супеси с включениями мелких фрагментов древесного угля диаметром 0,8 м, мощностью 0,1–0,12 м. Перед очагом было небольшое возвышение пола, на поверхности которого найдена капля пролитой бронзы (кв. А′/45), два фрагмента ошлакованной керамики и кусок обожженной глины. Рядом найден еще один медный сплеск (кв. Э/45), шлаки и фрагменты трех керамических форм. Ниша углубляется в стенку котлована на 0,25–0,40 м, и представляет собой полость неправильной формы, в горизонтальном сечении напоминающей восьмерку. От верха очажной ниши до края котлована жилища идет вертикальный канал, заполненный черной супесью с включением мелких угольков. Он, видимо, служил для выхода дыма, и создания необходимой для горения тяги, т.е. исполнял роль своеобразной трубы. Следует отметить значительное количество производственных отходов во второй камере (15а) жилища. Здесь, помимо многочисленных обломков на менее чем от шести форм, найдена капля пролитой бронзы, шлаки и обломок бронзовой пластины. Однако практически все эти находки концентрируются возле перехода в основную камеру 15 и, видимо, были перенесены из нее и маркируют основное направление движения обитателей жилища. Концентрация производственного мусора (включающего практически целую створку формы) в камере 15б может свидетельствовать о наличие здесь производственной площадки, но в этом случае она находится в нераскопанной части. За пределами котлованов жилищ следы наиболее интенсивной литейной деятельности прослежены на трех объектах в строениях 3, 5 и возле строения 11.

Строение 3 исследовано частично, его северо-восточная часть уходит за край раскопа. Оно представляло собой наземное сооружение каркасного типа, прослежено по столбовым ямкам и, видимо, имело трапециевидную форму. Размеры исследованной части 7 × 5,8 × 5,4 × 3,8 м [Мыльников, Мыльникова, 2015, с. 76]. На территории этого строения найдены обломки не менее чем от 4 форм. Одна из них (кв. П′/36) предназначалась для отливки круглого плоского зеркала или крупной бляхи диаметром 16,1 см. Практически идентичное изделие происходит из ирмен-ского поселения Куделька-2 [Зах, 1985, рис. 137, 11 ]. Форма изготовлена из смеси, со стоящей из глины с добавлением незначительного количества органики и дробленой кости. Обломок внешней стенки крупной формы найден в кв. С′/37, второй фрагмент этой же формы находился возле очага строения 5 (в кв. М′/16). Данная находка указывает производственное взаимодействие обитателей этих двух строений. Использованная для изготовления формы формовочная масса состоит из глины и мелких фракций органики.

Строение 5 наземное, прослежено только по столбовым ямкам [Мыльников, Мыльникова, 2015, с 76]. Размеры сооружения – 8,2 × 7,4 м. В центре располагался очаг в виде круглого прокала, диаметром 1 м и мощностью – 0,19 м. В заполнении очага найдены фрагменты не менее чем от 9 керамических форм.

В 0,4 м к югу от очага (кв. К′/15) найден обломок формы для отливки крупного ножа. Сохранился отпечаток рукояти с частью лезвия. Здесь же найден еще один фрагмент формы, в которой, судя по рабочей камере, также отливали нож. Обе формы изготовлены из формовочной массы включающей глину с добавлением органики. В 1,8 м к востоку от очага (кв. О′/15) найдено скопление фрагментов формы изготовленной из глины с добавлением песка и органики. Кроме этого, на территории строения 5 (в кв. К′/13) найден обломок формы с сохранившимся литником и рабочей камерой в виде кольца (возможно, часть рукояти ножа с кольцевым навершием). Рецептура формовочной массы этого изделия включает глину с добавлением дробленой породы.

Долговременная литейная мастерская располагалась на обширном участке (не менее 80 м²) вокруг строения 11 . На этой территории выявлено 4 очага, несколько хозяйственных ям и куч производственных отходов: прокаленной почвы, шлака, угля и золы.

Очаг 1 расположен выше уровня материка в уже сформировавшемся культурном слое (горизонт 2), и, видимо, является наиболее поздним сооружением литейного участка. Он имел овальную форму и размеры 1,2 × 0,6 м, мощность 0,18 м. Сильно поврежден норами грызунов. Состоял из прокаленной до красно- вато-кирпичного цвета супеси с включениями мелких обломков керамики, костей, угля, а также нескольких фрагментов обожженной бересты. У северо-западного края очажного прокала (кв. М/8) найдены две капли пролитой бронзы, в виде шариков диаметром 3–3,4 мм.

Очаг 2 расположен в 1 м к юго-востоку от предыдущего. Он представлял собой вытянутое по линии С–Ю подовальное углубление. Его размеры 1 × 2,5 м. Стенки пологие, дно неровное. Глубина колеблется от 0,04 м до 0,11 м. Заполнение состоит из прокаленной почвы с мелкими вкраплениями черного гумуса. В верхнем слое обнаружено небольшое количество пережженных костей, обломки литейной формы и двух тиглей, а также мелкие фрагменты ошлакованной керамики.

Очаг 3 расположен в 1,5 м к северо-востоку от сооружения 11 (кв. З/8–9). Представляет собой чашеобразное углубление овальной формы. Его размеры 1,00 × 0,68 м. В верхнем слое заполнения обнаружено большое количество мелких фрагментов пережженных ко стей, сажистые вкрапления, Сразу под сажистым слоем очага прослеживается слой глиняной обмазки толщиной от 0,03 до 0,1 м и размерами 0,8 × 0,6 м. Ниже обмазки прослеживается прокал мощностью ок. 0,2 м. В заполнении очага также были обнаружены фрагменты ошлакованной керамики с потеками бронзы на внутренней поверхности. Здесь же был найден обломок каменного молота. Еще два фрагмента этого же орудия находились в стороне от очага в кв. Ж/9 и И/13. Вокруг очага прослеживалось скопление мелких пережженых костей и небольших вкраплений угля – по всей видимости, следы чистки очажной ямы.

Очаг 4 располагался в кв. Н/9-О/9. Он представлял собой углубление неправильной формы. Его размеры 0,4 × 0,5 м и глубина 0,27 м. Частично поврежден норами грызунов.

Таким образом, выявленные на поселении Лине-во-1 производственные участки делятся на внутрижи-лищные и открытые, вынесенные в легкие наземные конструкции. Это деление, видимо, вызвано сезонным переносом производства. Летом работы проводились за пределами землянок в специально сооруженных строениях в виде балаганов или навесов, а зимой возвращались в жилые помещения.

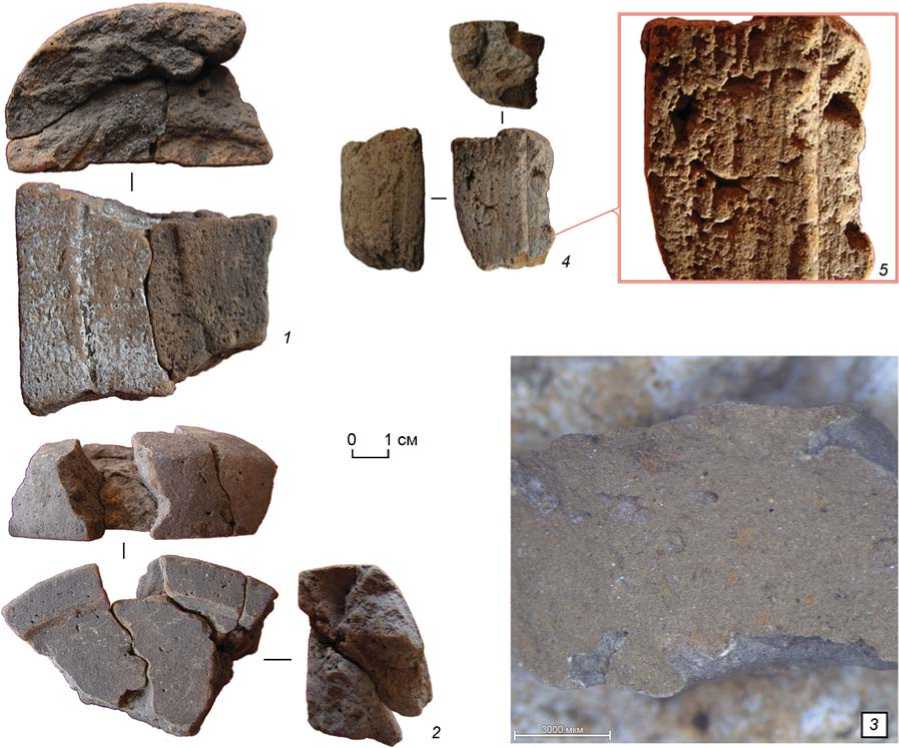

Выявленная на территории поселения Линево-1 техническая керамика уже описана нами ране [Кобелева, Мыльникова, Дураков, 2005, с. 347–350], поэтому здесь мы остановимся только на некоторых ее технологических особенностях. В ходе анализа глиняных форм выявлена общая закономерность их производства. Все они изготовлены по моделям на модельной плите. В некоторых случаях на разъемах створок сохранился отпечаток структуры, служившей модельной плитой деревянной дощечки (рис. 2). Формовочная масса накладывалась на модель крупными лоскутами,

Рис. 2. Литейные формы поселения Линево-1.

1 – фрагмент формы из строения 5, кв. Л′/16, К′/15; 2, 3 – форма из строения 3, кв. П′/36 и макрофотография участка ее формовочного материала; 4 – фрагмент формы, кв. К′/30; 5 – отпечаток структуры модельной плиты на разъеме формы из кв. К′/30.

после чего уплотнялась и обрезалась, для того чтобы придать изделию заданную форму.

Удалось установить несколько рецептов использованных на поселении формовочных смесей: 1) отмученная глина с добавлением небольшого количества органики; 2) глина с примесью очень мелкого песка; 3) глина с примесью песка и толченой обожженной кости рыбы; 4) глина с примесью сухой глины; 5) глина с добавлением дробленой породы; 6) глина с примесью дробленой породы, органики и шамота.

На литейных участках поселения использовались очаги с дополнительными теплотехническими элементами конструкции в виде глиняных бортиков и обмазки пола. Выявлены два варианта рецептур их формовочных масс: 1) глина с примесями песка и органики; 2) глина с добавлением дробленой породы и костей рыбы.

Следует отметить, что и технология изготовления, и состав рецептур технической керамики демонстрирует продолжение производственных традиций, сло- жившихся в Обь-Иртышской лесостепи еще в период ранней бронзы. Формовочные смеси, сочетающие добавления к глине песка, органики, шамота и дробленой кости встречаются в литейном производстве одиновской, кротовской и позднекротовской культуры [Дураков, Мыльникова, 2021, с. 52–53; 118–119, табл. 1, 2]. Рецептуры, сочетающие глину и органику, типичны для ирменской культуры и встречаются на таких памятниках как Омь-1 и Березовый Остров-1 [Мыльникова, Дураков, 2008, с. 66].

Новшеством в рецептах технической керамики поселения Линево-1 являются появление литейных форм и обмазки горнов с добавлением дробленой породы. Учитывая, что для столовой посуды поселения добавление в формовочную смесь природных обломков характерно для молчановской группы керамики [Мыльникова, Дребущак, 2015, с. 71–72], мы вправе предположить, что вышеописанное новшество связано с проникновением на территорию Обь-Иртышской лесостепи носителей северных литейных традиций.

Список литературы Бронзолитейные участки поселения Линево-1

- Дураков И. А., Мыльникова Л.Н На заре металлургии: Бронзолитейное производство населения Обь-Иртышской лесостепи в эпоху ранней бронзы. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - 203 с.

- Зах В.А. Отчет о работе Аманадской археологической экспедиции в Тюменской области и на р. Ине в Новосибирской области в 1984 году. - Тюмень, 1985. Архив ИА РАН. Ф. 1, Р.1. Дело 10339. - 56 с.

- Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского археологического материала). - Новосибирск: Наука, 1997. - 132 с.

- Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н., Дураков И. А. Литейные формы и техническая керамика поселения Линево-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - Т. XI. - Ч. 1. - С. 347-351.

- Мыльников В.П., Мыльникова Л.Н Жилые и хозяйственные постройки поселения переходного периода от бронзового к железному веку Линево-1 (Присалаирье, Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - № 2. - С. 72-86. EDN: TXGIHB

- Мыльникова Л.Н Особенности организации поселения переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку Линево-1 // Мультидисциплинарные аспекты изучения древней и средневековой истории. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - С. 150-172. EDN: YNYZSH

- Мыльникова Л.Н., Дребущак В.А. Методы естественных наук в изучении керамического комплекса поселения переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку Линево-1 // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии. - М.: Изд-во ИА РАН, 2015. - С. 68-86.

- Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. Производственная площадка поселения Березовый Остров-1 // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. - Барнаул: Концепт, 2008. - С. 56-68. EDN: XGOLRD

- Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. Линево-1 - поселение переходного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Западной Сибири. - Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2010. - С. 82-98. EDN: TLZWZR

- Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Мжельская Т.Н., Мыльников В.П., Невзорова И.В., Савин А.Н., Паринов РО. Исследование поселения Линево-1 переходного времени от бронзового к железному веку // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -Т. IX. - Ч. 1. - С. 459-463. EDN: TMINBB