Бронзовая чаша с конусом из Нижнего Приобья

Автор: Сальникова И.В., Шульга П.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Летом 2023 г. в ходе работ Приполярного этнографического отряда в Нижнем Приобье примерно в 400 км к югу от Салехарда обнаружена бронзовая чаша. Основной особенностью чаши является наличие на дне сосуда полого конуса и двух окружающих его рельефных валиков. В Северной Евразии аналогий этой чаше нет. При этом чаша сочетает в себе черты трех категорий изделий: 1) кованых чаш из высокооловянистой бронзы с конусами из Индии и Таиланда второй половины I тыс. до н.э.; 2) «индийских» зеркал-погремушек из высокооловянистой бронзы с Урала и Алтая IV в. до н.э.; 3) культовых бронзовых дисков с конусами и валиками, копирующих зеркала-погремушки, но зеркалами не являвшихся. Предполагаемая сакральность чаш с конусами и валиками подтверждается обнаружением гранитной чаши из буддийского храма в Таксиле (север Пакистана) с расположенным на дне конусом, окруженным двумя кольцевыми валиками. Чаша с конусом из Нижнего Приобья могла быть доставлена на север из этой области. Вместе с тем изготовившие ее мастера, по-видимому, были знакомы с зеркалами и культовыми дисками. На это косвенно указывает совпадение диаметра чаши с диаметром зеркал-погремушек (ок. 14,5 см), а также полное совпадение по размерам и конструкции с малыми культовыми дисками. Можно предположить, что все три группы изделий, несущих сакральную конструкцию из конуса и окружавших его валиков (своего рода буддийскую мандалу), производились на северо-западе древней Индии. При этом зеркала-погремушки, а с III-II вв. до н.э. заменившие их культовые диски, намеренно поставлялись в северные области.

Нижнее приобье, индия, таиланд, высокооловянистая бронза, бронзовые сосуды с конусом, бронзовые диски с конусом, зеркала-погремушки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146720

IDR: 145146720 | УДК: 392.81 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0844-0850

Текст научной статьи Бронзовая чаша с конусом из Нижнего Приобья

Летом 2023 г. в ходе работ Приполярного этнографического отряда (руководитель – д-р ист. наук А.В. Бауло) проведено обследование сакрального места в устье реки Ялбынья (Ялпынг – «Священная река»). Река впадает справа в Северную Сосьву, в 25 км ниже по течению пос. Сартынья, примерно в 120 км по прямой к юго-западу от районного центра пос. Березово Ханты-Мансийского АО. В этом месте находится известный с XIX в. археологический памятник – раннесредневековое городище Ус-нёл [Бауло, 2009]. Городище, по-видимому, многослойное. Песчаный берег у воды был усеян фрагментами керамики VI – VII вв. н.э. В предыдущие годы там же обнаружены изделия из бронзы и железа: антропоморфные фигурки, фигурка совы, перстень, наконечник копья, а также клад, содержащий разновременные предметы из бронзы и серебра, включающие диски и зеркала [Бауло, 2009; 2011]. Среди находок 2023 г. особый интерес представляет бронзовая чаша. Она обнаружена на осыпающемся краю городища под корнем сосны. Чаша лежала в песке вверх дном.

Описание источника и методы исследования

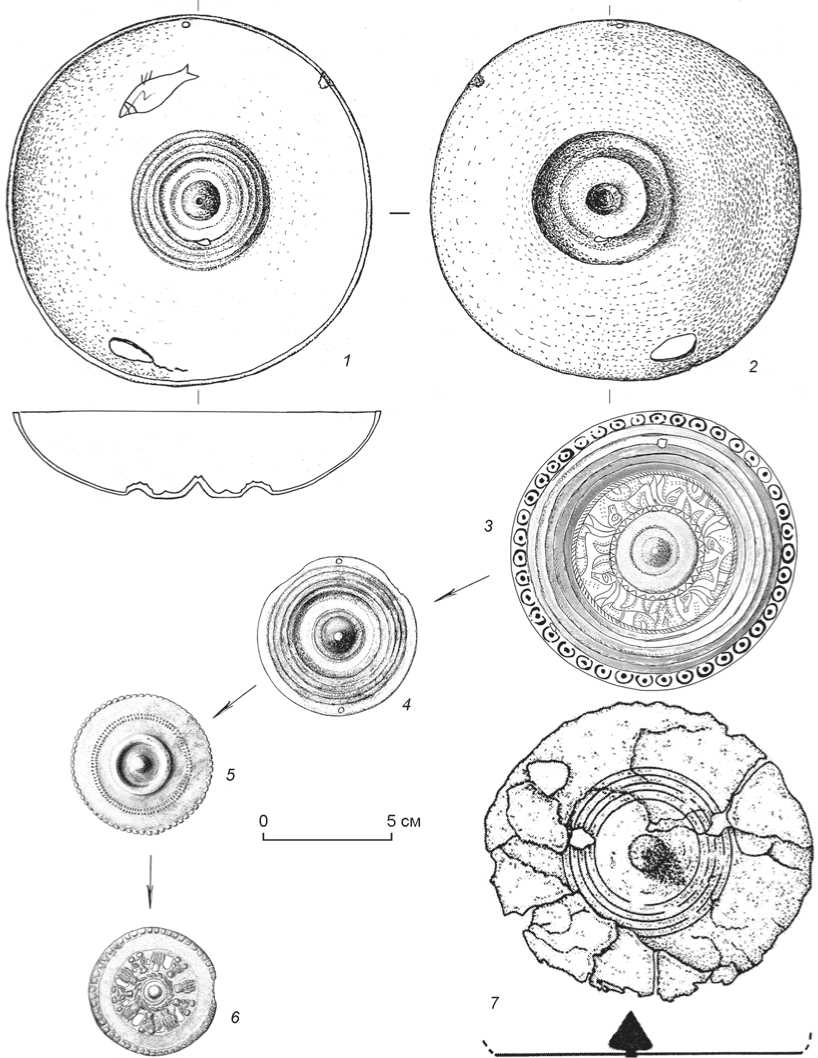

Чаша имеет полусферическую форму, диаметр по венчику ок. 14,4 см, высота 3,3 см (см. рисунок , 1, 2 ). Сохранность хорошая. Поверхность гладкая, изнутри и снаружи патинирована естественной патиной серозеленого цвета, но есть участки с пятнами дикой светло-зеленой патины, концентрация которой увеличивается ко дну. Изнутри на стенке сохранился небольшой участок поверхности золотистого цвета. По стенкам чаши наблюдаются патинированные следы механической чистки (шабрения?). На дне имеется отверстие размерами 6 × 3 мм. В 3–4 мм ниже венчика пробито патинированное круглое отверстие диаметром 3 мм. Следы потертостей у этого отверстия не фиксируются. В противоположной стороне под венчиком – овальное отверстие размерами ок. 17 × 12 мм и трещина, длиной 14 мм. Края этого отверстия не патинированы, т.е. оно образовалось сравнительно недавно в районе горизонтальной трещины. В 5,5 см от круглого отверстия в кромке (венчике) чаши хорошо видна вставка из металла иного цвета размерами ок. 6 × 5 мм.

На дне сосуда в центральной части располагается конический выступ, окруженный двумя валиками. По одной из осей конус с валиками смещен от центра на 3 мм. Конус полый, его диаметр в основании 1,5 см, высота 0,6 см. На вершине конуса имеется лунка в виде перевернутого конуса диаметром ок. 1,5 мм. Внутренний малозаметный валик цельный, диаметром по гребню 2,3 см, высотой ок. 1,5 мм. Этот валик отделен от конуса и внешнего валика небольшими понижениями, т.е. уплощенные участки между конусом и внешним валиком отсутствуют. Внешний валик полый, диаметром 5,3 см, шириной 10–11 мм. Внешняя сторона валика оформлена шестью гранями, из которых две являются боковыми чуть наклонными к центру стенками высотой ок. 2 мм. Остальные грани несколько вогнуты. В сечении валик арочный, изнутри грани отсутствуют, поверхность гладкая. Венчик чаши сверху уплощен. Его ширина ок. 2 мм. Ширина стенки в нижней части продолговатого отверстия ок. 1 мм.

Ниже отверстия на внутренней стенке чаши процарапано острым предметом изображение рыбки, обращенной головой против движения солнца. Граффити исполнено в реалистической манере. Рыбка показана в профиль, туловище и раздвоенный хвост выполнены одной линией, выходящей за пределы головы. Двумя скобками подчеркнута голова с жабрами. Спинной плавник намечен тремя параллельными наклонными короткими линиями, прорисован боковой плавник. Длина изображения рыбки ок. 3,4 см.

Элементный анализ состава сплава чаши, проведенный в Центральном Сибирском геологическом музее ИГМ СО РАН* показал, что чаша изготовлена из высокооловянистой бронзы: содержание меди ок. 60 %, олова – ок. 40 %. Помимо этого, на внутренней поверхности чаши зафиксировано повышенное содержание висмута. Предполагается, что таким образом достигался эффект золочения внутренней поверхности чаши и конуса. Специальное исследование технологии производства не проводилось, но, по имеющимся данным, чаша создана путем горячей ковки.

Обсуждение результатов

Чаша из Ялбыньи обнаружена вне какого-либо видимого археологического комплекса. Поэтому связывать ее с раннесредневековым городищем Ус-нёл, где таких вещей еще не находили, можно лишь формально. Положение чаши вверх дном, вероятно, не случайное, и она использовалась местными жителями при совершении каких-то обрядов**. По размерам и общей форме чаша близка некоторым полусферическим высокооловянистым чашам раннего Средневековья, найденным в бассейне Оби (более десяти чаш целых и во фрагментах, см.: [Бауло, 2011, с. 38; Руденко, 2017, с. 158]) и в Прикамье [Лещинская, Па-стушенко, 2018]. Некоторые из этих чаш у венчика имели по одному отверстию для подвешивания [Могильников, 1964, с. 227; Черных, 2004, с. 90], а также концентрические окружности на дне [Черных, 2004, рис. 2, 1 ; Лещинская, Пастушенко, 2018, рис. 4, 1, 2 ].

Бронзовые чаши и культовые диски с конусом.

1, 7 – бронзовые чаши; 3, 4 – большой и малый диски; 5, 6 – культовые изделия, копирующие малые диски. 1–6 – Нижнее Приобье; 7 – Таиланд.

3-6 - по: [Шульга, Оборин, 2017, ил. 12]; 7 - (по: [Glover, Bellina, 2011, fig. 2.18]).

Толщина стенок сосудов, как правило, не превышала 1,5 мм. Конических выступов на дне этих чаш нет, но они имеются на дне используемых до недавнего времени музыкальных тибетских и целительных мусульманских чаш, типа имеющихся в музее Бахчисарая [Абдураманова, 2016]. Если исходить из этих аналогий, то чашу из Ялбыньи следовало бы датировать не ранее V–VI вв. н.э., что соответствует и датировке городища, на котором она была найдена. Тем не ме- нее, время изготовления чаши представляется более ранним – возможно, II–I вв. до н.э.

На основании анализа особенностей конструкции и состава металла можно сделать вывод, что чаша из Ялбыньи относится к особому типу, еще не встречавшемуся в Северной Евразии. Чаша сочетает в себе черты трех категорий изделий: 1) бронзовых чаш; 2) бронзовых «индийских» зеркал-погремушек; 3) культовых бронзовых дисков с конусами и валиками, ко- пирующих зеркала-погремушки, но зеркалами не являвшихся. Рассмотрим их поочередно.

Чаши. Основной особенностью чаши из Ялбыньи является наличие на дне сосуда полого конуса и двух окружающих его рельефных валиков, из которых внешний валик полый с ше стью гранями. При этом с внешней стороны дно выглядит как увеличенный солярный знак – с круглой лункой по центру, окруженной пло ским и желобчатым кольцами (см. рисунок , 2 ). В Северной Евразии аналогий этой чаше нет, но они имеются в Индии и Таиланде. По данным Ш. Шринивасан, кованые сосуды из высокоо-ловянистой бронзы в Индии начинают производить уже в первой половине I тыс. до н.э., и эта своеобразная древняя традиция сохранялась там до настоящего времени [Srinivasan, 2016 и др.]. Предполагается, что эта технология, а возможно, и сосуды с конусами, возникли в Индии независимо от западных областей. По мнению исследователей, исходящих из сравнительно поздних датировок сосудов с конусами в Индии, кованные сосуды с конусами из высокооловяни-стой бронзы появились там под влиянием сосудов из Греции и Передней Азии (см.: [Bellina, Glover, 2004, с. 77]). Действительно, в Египте и Передней Азии чаши с полыми выступами по центру дна (типа фиал) существовали уже во II – начале I тыс. до н.э. Примерно к VIII в. до н.э. эти сосуды появляются в Греции и Ассирии. От последних берут начало персидские фиалы [Luschey, 1939, с. 31–35, 37], в т.ч. и обнаруженные на Южном Урале [Трейстер, 2012а, с. 90–97]. При этом, у некоторых фиал зафиксированы конические выступы и концентрические валики вокруг центрального выступа [Luschey, 1939, рис. 1–3, 5, 8]. Не останавливаясь на вопросе о приоритете, отметим главное – в «большой» Индии рельефные конусы, валики и прорезные кольца на сосудах и гранитной чаше из Таксилы имеют свою специфику, и хорошо отличаются от фиал Передней Азии и Греции.

На памятниках IV–II вв. до н.э. в Пакистане, Индии и Таиланде встречено значительное количество бронзовых сосудов, на дне которых имеются выступы в виде конусов. Во многих случаях конусы окружены прорезанными кольцами или рельефными валиками (см. рисунок, 5). На территории Индии известны и керамические сосуды с конусами. Наиболее представительная серия бронзовых сосудов с конусами происходит из могильника Ban Don Ta Phet в Таиланде [Glover, Bennett, 2012]. Не случайно исследователь этого могильника первым обратил внимание на конструкции в виде конуса, вписанного в прорезанные окружности или валики [Glover, 1990, с. 32]. Указанный автор предположил, что конус есть олицетворение мировой горы Меру, окруженной водами океана, а традиция воспроизведения самой конструкция «свидетельствует о принятии в Таиланде некоторыми группами индийских моральных, философских и политических концепций» [Ibid., с 35]. При этом И. Гло- вер, как и другие авторы, сопоставил эту конструкцию с устройством массивной чаши из черного гранита, найденной в руинах буддийского храма в Таксиле – древней столице царства Гандхара на севере Пакистана, располагавшейся примерно в 560 км к ЮВ от истока р. Аму-Дарьи (см.: [Glover, 1990, fig. 32; Glover, Bennett, 2013, fig. 10; др.]).

Зеркала. На Урале и Алтае известно шесть экземпляров зеркал-погремушек. Это наиболее сложные по конструкции и изготовлению зеркала для скифского времени на севере Евразии с экзотическими изображениями «дев» в соответствующих нарядах восточных танцовщиц, «благого слона», ланей, птиц, цветков лотоса и листьев растений. Изготавливались из высокооловянистой бронзы путем ковки. Состоят из двух дисков диаметром ок. 15 см (от 14,5 до 15,5 см), соединенных семью-восьмью заклепками, с черенком у одного или обоих дисков. Согласно последним исследованиям, все погребения с зеркалами-погремушками датируются в рамках IV в. до н.э. В том числе и самое позднее зеркало из Второго Пазырыкского кургана (см.: [Трейстер, 2012б, Т.1, с. 121–125; Шульга, Оборин, 2017]). Место их производства достоверно не установлено, но имеющиеся данные как будто указывают на северо-западную часть древней Индии. Еще дальше на юго-восток уводят нас поиски аналогий религиозным сценам на зеркалах-погремушках. Близкие по оформлению сцены обнаружены на вы-сокооловянистых сосудах в Таиланде на могильнике Ban Don Ta Phet и в Северной Индии к востоку от Таксилы. Они также украшены лотосами и солярными знаками, а фигуры людей и животных иногда частично скрыты рамками орнаментов [Glover, Bennett, 2012, fig. 18, 23].

Помимо зеркал-погремушек в степях от Урала до Алтая встречаются их цельные упрощенные копии с небольшим центральным конусом (выступом), прорезными кругами, валиком по периметру и большими ручками. Вероятно, они стали прообразом «сарматских» («бактрийских») зеркал.

На основании изучения конструкции индийских («во сточных») зеркал-погремушек, имеющихся на них изображений, а также особенностей захоронений, в которых они были обнаружены на Алтае и Южном Урале, сделано предположение о их связи с религиозными представлениями. Вполне вероятно, зеркала использовались служительницами неизвестного нам культа, связанного с буддизмом V – IV вв. до н.э. Оборотная сторона зеркал могла представлять собой визуализацию золотой горы Меру (конус) с небожителями, окруженными кольцевым горным хребтом [Шульга, 1997; 1999].

Диски. Подразделяются на большие и малые. Почти все большие диски происходят из Казымского клада, обнаруженного в Нижнем Приобье в 300 км к югу от полярного круга [Бауло, 2020, с. 8–19; Шульга, Оборин, 2017]. Большие диски имели почти одинаковый диаметр ок. 10–11 см (см рисунок, 3), т.е. на 4–5 см меньше, чем у зеркал-погремушек. Это совсем другой стандарт, соответствующий диаметрам находившихся вместе с ними зеркал «сарматского» типа. Малые диски имели диаметр ок. 6 см. Изображений на них не было (см. рисунок, 4). На всех известных дисках нет отверстий для заклепок, соединяющих с зеркальным диском, т.е. они не были частями уменьшенных зеркал-погремушек. Большинство бронзовых дисков, по-видимому, литые, а не кованые. Изображения и орнаментальные пояса на дисках, преимущественно, гравировались, а не чеканились. Сделано предположение, что в III–II вв. до н.э. на территории Бактрии продолжалось производство копий (подражаний) оборотных сторон зеркал-погремушек [Шульга, Оборин, 2017, с. 115]. По-видимому, диски представляли собой отдельные культовые изделия (своего рода буддийскую мандалу), уже не связанные с функцией зеркала и музыкального инструмента. Какое-то время диски сосуществовали с близкими по размерам «сарматскими» («бактрийскими») зеркалами, многие из которых также имели валики, прорезные кольца, а иногда и конические выступы по центру. О степени понимания в северной тайге идеи «мандалы», изначально заложенной в зеркалах-погремушках, чашах и ранних дисках, можно лишь гадать. Однако именно эта конструкция с конусом, окруженным кольцами, получила у таежных жителей Нижнего Приобья дальнейшее развитие (см. рисунок, 5, 6) [Шульга, Оборин, 2017, ил. 12].

Граффити. Обстоятельства и время нанесения граффити на поступавшие с юга бронзовые изделия представляют несомненный интерес. Чаша из Ял-быньи украшена одиночным рисунком рыбы. Украшения бронзовых импортных предметов более поздними примитивными гравировками – распространенное явление в эпоху раннего железа и Средневековья. Изображения рыбы встречаются реже, чем другие зооморфные и орнитологические сюжеты [Федорова, 2014, с. 96]. Этот факт также зафиксирован А.В. Бауло [2020]. Сюжет с рыбами встречается в Казымском кладе 14 раз. Причем, только однажды этот образ был дан обособленно. В остальных случаях образ рыбы входит в состав композиции с антропоморфными изображениями или с другими животными. Наиболее близким по изображению отдельных фрагментов рыбы является рисунок на диске из коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, обнаруженный на той же территории в бассейне Северной Сосьвы. Там изображены две рыбы. У них такой же раздвоенный хвост, спинной плавник аналогично прочерчен короткими наклонными линиями, внутри тела намечен боковой плавник. Помимо этого, прочерчены параллельные заштрихованные линии, которые, по мнению Федоровой Н.В., являются линиями жизни [Федорова, 2014, с. 96]. Подобных линий на рисунке чаши из Ялбыньи не наблюдается, но видны четкие линии внутри туловища рыбы, несколько выходящие за рамки рисунка (линии жизни?). Н.В. Федорова считает, что «появление гравировок относится к раннему железному веку, а именно – ко времени ок. II в. до н.э.» [Федорова, Гусев, Подосенова, 2016, с. 52]. Вероятно, гравировка на чаше нанесена в этот же период и является отражением мифологических представлений угров.

Заключение

Отмеченная выше «триединость» чаши из Ял-быньи (чаша – зеркало-погремушка – культовый диск) пока видится только на материалах степей и северных лесов. На территории Пакистана, Индии и Таиланда чаша из Ялбыньи имеет аналогии только среди чаш с конусами, валиками и окружностями на дне*. Предполагаемая сакральность таких со судов подтверждается обнаружением гранитной чаши из буддийского храма в Таксиле с расположенным на дне конусом, окруженном двумя кольцевыми валиками (см.: [Glover, 1990, fig. 32]). По имеющимся материалам, на территории от Вьетнама и до северной части Пакистана (Таксила) были распространены ритуальные чаши из бронзы с конусами на дне. Очевидно, что чаша из Ялбыньи относится к этой категории вещей. Вместе с тем изготовившие ее мастера, по-видимому, были знакомы с зеркалами и культовыми дисками. На это косвенно указывает совпадение диаметра чаши с диаметром зеркал-погремушек (ок. 14,5 см), а дна – с диаметром малых культовых дисков с Нижнего Приобья (около 5,5 см) (см. рисунок , 4 ). При этом, дно чаши полностью совпадает с конструкцией малых дисков с полым конусом и внешним гранчатым валиком. Данное предположение не столь значимо в отношении зеркал-погремушек. Сложность изготовления этих зеркал и содержание нанесенных на них религиозных сцен определенно указывают на происхождение с территории Индии и прилегающих областей. В отношении бронзовых малых культовых дисков (большинство из них считаются литыми) такой уверенности не было. Их вполне могли отливать уже в Приобье, как это делали в последующее время (см. рисунок , 5, 6 ). Обнаружение чаши с конусом в Нижнем Приобье существенно расширяют наши представления о культовых изделиях с конусами, еще недавно представленных только зеркалами-погремушками.

Исследование выполнено в рамках проектов НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий:

хронология, технологии, адаптация и культурные связи»; № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы Бронзовая чаша с конусом из Нижнего Приобья

- Абдураманова С.Н. Новые сведения о "чашах для гадания" из фондов Бахчисарайского музея-заповедника // Вопр. крымскотатарской филологии, истории и культуры. - 2016. -Вып. 2. - Разд. 3. История. - С. 121-125.

- Бауло А.В. Сокровища Священной реки // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2009. - № 1. -С. 95-100. EDN: KARJBH

- Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. - 260 с. EDN: QPUYGD

- Бауло А.В., Белогай О.И. Казымский клад. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - 248 с.

- Лещинская Н.А., Пастушенко И.Ю. Бронзовые чаши и изделия из них на раннесредневековых памятниках Камско-Вятского междуречья // РА. - 2018. - № 4. - С. 66-80. EDN: PPDMKT