Бронзовые бляшки с изображением всадников из Северного Кыргызстана

Автор: Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются бронзовые бляшки с изображением вооруженного всадника, обнаруженные в предшествующие годы на территории Иссык-Кульской котловины и Чуйской долины. В настоящее время эти предметы торевтики хранятся в некоторых университетских и частных музеях г. Бишкека. Освещены основные вехи в истории изучения подобных бляшек с территории соседних регионов Южной Сибири и Центральной Азии и отмечен вклад многих известных российских, казахстанских, кыргызстанских и монгольских историков и археологов. Исследуемые находки из Северного Кыргызстана, классифицированные по формальным признакам, отнесены к разным группам и типам бляшек. Аргументированы их хронология, культурная принадлежность и функциональное назначение. По результатам анализа бляшек с изображением всадника они отнесены к культурам раннесредневековых тюркских кочевников Тянь-Шаня и Семиречья. Прослежены аналогии этим изделиям в предметных комплексах, относящихся к культурам енисейских кыргызов в Минусинской котловине в Южной Сибири, кимаков в степном Алтае и Верхнем Прииртышье в Казахстане, древних тюрок в Приуралье и Монголии. Подобные бляшки входили в состав украшений костюма кимаков. Вероятно, так же они могли использоваться древними тюрками, карлуками и енисейскими кыргызами.

Кыргызстан, иссык-кульская котловина, чуйская долина, бронзовые бляшки с изображением всадника

Короткий адрес: https://sciup.org/145145878

IDR: 145145878 | УДК: 904

Текст научной статьи Бронзовые бляшки с изображением всадников из Северного Кыргызстана

Бронзовые бляшки с изображением всадника с оружием в руках или на поясе, сидящего на лошади в полном конском убранстве, в прошлом неоднократно находили на обширных степных пространствах от Забайкалья на востоке до Южного Урала на западе, от Минусинской котловины на севере до Средней Азии и Тибета на юге. В настоящее время в собраниях археологических находок музея Кыргызско-Российского славянского университета и частного музея «Раритет» в г. Бишкеке нами выявлены такие бляшки, происходящие с территории Иссык-Кульской котловины и Чуйской долины. Данные находки являются важным свидетельством распространения подобных предметов декоративно-прикладного искусства в течение завершающего периода эпохи раннего Средневековья, в конце I тыс. н.э., на Тянь-Шане и в Семиречье в пределах Среднеазиатского историко-культурного региона.

Наиболее ранние сведения о бронзовых бляшках, передающих облик всадника с оружием в руках или на поясе, содержатся в сочинениях европейских ученых и путешественников XVIII в. Одно из первых кратких описаний такой находки, извлеченной бугров-щиками из древней могилы в Западной Сибири, дано участником российского посольства в Китай в начале XVIII столетия, шотландским врачом на русской государственной службе Д. Беллом [Зиннер, 1968, с. 51–52]. Еще одна бляшка, изображающая скачущего всадника с луком в руке, из раскопанной могилы в Обь-Иртышском междуречье была приобретена у бу-гровщиков учеными Великой Северной экспедиции [Миллер, 1999, рис. 24, 3]. Рисунок бляшки с изображением всадника в шлеме и панцире со щитом за спиной, копьем в руках и мечом в ножнах, происходящей из грабительских раскопок курганов Прииртышья, был опубликован в статье П.Г. Демидова о «некоторых татарских древностях» в английском журнале «Археология» в 1773 г. [Молодин, Худяков, Борисенко, 2002, рис. 5, 3]. Одна подобная находка из Южной Сибири введена в научный оборот в конце XIX в. в каталоге Минусинского музея [Клеменц, 1886, табл. VIII, 21]. В дальнейшем одна бронзовая бляшка с изображением всадника была обнаружена в Забайкалье [Михно, Петри, 1929, с. 323, 326; Окладников, 1951, с. 143–144] и две – на могильнике Сростки в Верхнем Приобье [Грязнов, 1930, с. 9; Горбунов, 2003, рис. 36, 1, 2]. Бляшки, изображающие обернувшихся назад и стреляющих из луков всадников, найдены в одном из кыргызских курганов на Копенском чаа-тасе в Минусинской котловине [Евтюхова, Киселев, 1940, с. 50]. Исследователи отнесли эти находки к культуре енисейских кыр-гызов, к концу I тыс. н.э. Анализируя изображения, они отметили следы влияния иранского и китайского искусства. Согласно реконструкции, предложенной уче- ными, эти бляшки входили в состав многофигурной композиции, украшающей переднюю луку седла и воспроизводящей сцену охоты конного лучника, за которым гонится крупный хищник семейства кошачьих, вероятнее всего, тигр [Евтюхова, 1948, с. 52, рис. 80; Киселев, 1949, с. 352, 358]. Одна бронзовая бляшка с изображением всадника была найдена в 1961 г. в Южно-Гобийском аймаке Монголии [Волков, 1965, с. 287]. С середины 1980-х гг. исследователями Средней Азии публиковались отдельные подобные находки из этого региона: в 1985 г. – схематично выполненная заготовка такого изделия из Ходжента [Древности, 1985, с. 327], в 1999 г. – бляшка из Чача [Буряков, Филанович, 1999, с. 86]. В 2011 г. опубликованы две находки из Монголии [Эрдэнэчуулун, Эрдэнэбаатар, 2011, тал. 74, 419]. Одна бляшка с изображением скачущего всадника с луком и стрелой в руках, происходящая из Иссык-Кульской котловины, рассмотрена кыргызстанскими исследователями [Ставская и др., 2013, с. 52]. В 2014 г. введена в научный оборот близкая по форме бляшка, найденная на городище Сидак в окрестностях г. Туркестан в Южном Казахстане [Смагулов, 2014, с. 208]. По мнению Е.А. Смагулова, данная находка подтверждает, что подобные изделия изготавливались в городских ремесленных центрах Средней Азии в VII–VIII вв., но могли бытовать и в IX в. Изображения всадников этот исследователь связывает с культом легендарного героя Сия-вуша [Там же, с. 210–213].

В прошлом большая часть подобных находок, за исключением копенских, была обнаружена случайно в Минусинской котловине, степном Алтае и Верхнем Прииртышье [Борисенко, Худяков, 2008, с. 43–50]. В 1970-х гг. бронзовая бляшка с изображением всадника-лучника была найдена на могильнике Гилево XII в кург. 1 в парном захоронении взрослого человека с конем и ребенка [Могильников, 2002, с. 31, рис. 82, 16 ]. Важное значение для определения хронологии, культурной принадлежности и функционального назначения таких бляшек имеют аналогичные находки из детского погребения на Бирском могильнике на Южном Урале и захоронения ребенка на памятнике Кондра-тьевка IV в Верхнем Прииртышье [Мажитов, Султанова, 1994, с. 113; Сунгатов, Юсупов, 2006, с. 247–252; Алехин, 1998, с. 20]. Судя по находкам, обнаруженным в кимакском детском погребении, подобные бляшки входили в состав украшений головного убора. На городище Сидак в Туркестанском оазисе бронзовая плоская фигурка всадника была найдена в процессе раскопок средневековой цитадели [Смагулов, 2014, с. 209].

Бронзовые бляшки, изображающие всадника, неоднократно привлекались для характеристики культурных связей и изучения военного дела кочевников Саяно-Алтая эпохи раннего Средневековья. Д.Г. Савинов отметил среди схожих предметов сросткин-ской и кимакской культур такие бляшки [1976, с. 97].

Ю.А. Плотников сопоставил подобные находки из Южной Сибири и Средней Азии и указал на наличие похожих изображений на согдийских и восточнотуркестанских фресках. Он высказал обоснованное предположение, что эти бляшки изготавливались согдийскими ремесленниками для тюркских кочевников [Плотников, 1982]. Бронзовые рельефы с изображениями всадников из Копенского чаа-таса были кратко рассмотрены Л.Р. Кызласовым и Г.Г. Король. Они отметили, что присутствующие вместе с фигурами всадников изображения баранов в составе копенских композиций имеют «прочную местную основу» среди зооморфных образов декоративно-прикладного искусства средневекового населения Минусинской котловины [Кызласов, Король, 1990, с. 83]. В другой работе Г.Г. Король выделила несколько групп подобных бронзовых бляшек в пределах Степного пояса Евразии [2008, с. 123–136]. Нами в результате целенаправленного изучения бронзовых бляшек, изображающих всадников, данные находки были классифицированы по формальным признакам, прослежен ареал распространения разных типов таких изделий в пределах Са-яно-Алтая, Центральной и Средней Азии, предложен опыт реконструкции их функционального назначения в культурах средневековых кочевых этносов [Борисенко, Худяков, 2008]. Однако к настоящему времени на территории Кыргызстана обнаружено еще несколько бронзовых подвесных бляшек с изображением всадника, которые заслуживают специального изучения.

Бляшки из Северного Кыргызстана

В течение последних лет в процессе изучения оружейных коллекций в государственных исторических и краеведческих, университетских, народных и частных музеях в некоторых городах и поселках Республики Кыргызстан нам, при содействии кыргызстанских коллег, удалось выявить несколько неизвестных ранее бронзовых бляшек, изображающих вооруженных всадников.

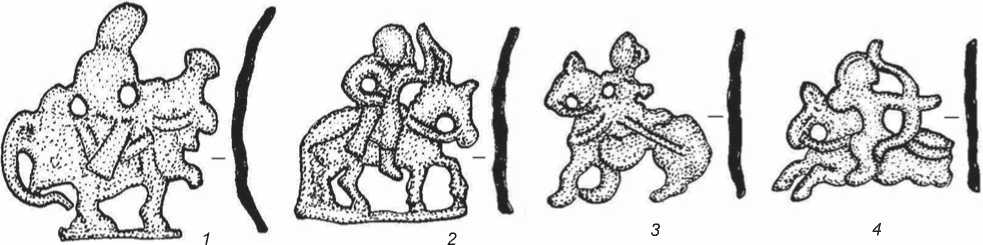

В ходе исследования собрания археологических находок Историко-археологического музея Кыргызско-Российского славянского университета в г. Бишкеке в 2012–2013 гг. мы обнаружили редкую бронзовую бляшку с изображением всадника, который стреляет из лука, обернувшись назад [Худяков, 2014, с. 43–44]. Согласно уточненным сведениям, она была найдена в Иссык-Кульской котловине на территории Кыргызстана [Ставская и др., 2013, с. 52]. Бляшка изображает всадника, скачущего во весь опор (рис. 1, 4 ). На его голове показана дуговидная полоса. Довольно трудно определить, воспроизводит ли она волосы или головной убор, отчасти похожий на войлочный колпак либо башлык. Лицо всадника не детализировано. Левая рука вытянута, она удерживает середину сложносоставного лука с выгнутыми плечами и плавно загнутыми концами. Правая рука согнута в локте, вероятно, ею всадник натягивает тетиву. В середине лука за пределы кибити выступает острие наконечника стрелы. Нога конного лучника показана согнутой в колене и прижатой к брюху лошади, выделена ступня. Вероятно, опустив поводья, чтобы освободить руки, всадник управляет конем шенкелями. Лошадь изображена скачущей справа налево. У нее крупные уши, вытянутая морда, приподнятая шея. Передние ноги с выделенными приостренными копытами согнуты в запястных суставах и приподняты. Туловище коня вытянуто в стремительной скачке. Показаны массивное брюхо и круп. Задние ноги и хвост отсутствуют. Возможно, они не сохранились, были обломаны при использовании бляшки. На голове и шее коня показаны опущенные всадником поводья, на крупе – седельный подфейный ремень. Размеры сохранившейся части бляшки составляют 3,3 см в высоту и 4 см в длину [Там же; Худяков, 2014, с. 43–44].

Несмотря на то что фигурка из Иссык-Кульской котловины изображена довольно схематично, можно проследить определенные черты сходства с подобными бляшками из кыргызского кург. № 6 на Копенском чаа-тасе в Минусинской котловине [Евтюхова, Киселев, 1940, с. 50, табл. VII, a , б ; VIII, a ; рис. 54]. По мне-

Рис. 1. Бронзовые бляшки, изображающие всадников, из Северного Кыргызстана.

1–3 – бляшки из Чуйской долины (музей «Раритет»); 4 – бляшка из Иссык-Кульской котловины (Историко-археологический музей КРСУ).

Рис. 2. Бляшки из Чуйской долины.

2 cм 3

нию исследователей, изучавших эти находки, сцена богатырской охоты, воспроизведенная на копенских рельефах, восходит к изображениям царской охоты в искусстве сасанидского Ирана. Ими также отмечены влияние китайского искусства и схожие сюжеты в декоративно-прикладном искусстве древних тюрок эпохи Первого Тюркского каганата [Евтюхова, 1948, с. 47–52; Киселев, 1949, с. 352, 354–356]. Судя по тому, что находка из Иссык-Кульской котловины передает облик скачущего и стреляющего назад лучника достаточно схематично, данная бляшка является местной кустарной репликой известного сасанидского изобразительного сюжета, дополненного в процессе освоения этой композиции в китайском декоративно-прикладном искусстве, а в дальнейшем переработанного енисейскими кыргызами. Скорее всего, карлуки – тюркское кочевое население Тянь-Шаня и Семиречья в течение завершающего периода эпохи раннего Средневековья, – так же как и кочевники Саяно-Алтая, восприняли этот характерный сюжет богатырской охоты и отразили его в своих художественных изделиях из металла.

В 2016 г. нами изучены три бронзовые бляшки, изображающие всадников, из собрания частного музея «Раритет» в г. Бишкеке. Согласно сведениям, полученным от сотрудников этого музея, данные находки происходят с территории Чуйской долины Кыргызстана. Первая бляшка передает изображение всадника, едущего в направлении слева направо (рис. 1, 1; 2, 1). Он показан в профиль, но с разворотом корпуса анфас. У конного воина выделена крупная голова, черты лица не изображены. Его левая рука согнута в локте. Она прикасается к шее лошади. Правая рука не выделена. Правая нога согнута в коленном суставе и свисает до брюха коня. Она, вероятно, обута в сапог, судя по отдельным изображенным деталям, от колена и выше покрыта подолом халата с широкой полосой вдоль края. Ниже поясницы всадника изображен приемник колчана, расширенный к днищу. Он пока- зан в наклонном положении, скорее всего, подвешенным к поясу. За спиной всадника, выше крупа лошади изображен выступ полуовальной формы. Возможно, это верхний конец налучья. Голова и шея коня несколько приподняты. Изображен крупный начель-ный султан с расширенным верхом. От головы лошади до колена всадника свисают опущенные поводья. Ниже головы коня показан треугольный выступ. Возможно, таким образом изображена подшейная кисть – науз. Левая передняя нога лошади приподнята и согнута в запястном суставе. Ее нижняя часть обломана. Правые передняя и задняя ноги коня изображены стоящими, выделены копыта. Левая задняя нога обломана. Нижняя часть брюха лошади показана необычно низко, почти на уровне коленного сустава задней ноги. Возможно, таким образом передан нижний край попоны. Изображен длинный тонкий хвост, который вследствие повреждения загнут вперед. Между копытами передней и задней ног лошади имеется узкая горизонтальная полоса, которая характерна для одной из ранее выделенных групп древнетюркских бронзовых бляшек. Размеры изделия 4,8 × 4,2 см. Наибольшее сходство в изображении отдельных деталей прослеживается между этой бляшкой и находкой из Бирского могильника на Южном Урале [Борисенко, Худяков, 2008, с. 45, рис. 1, 5]. Некоторые схожие черты имеются у подобных бляшек, как с горизонтальной полосой, так и без нее, из Минусинской котловины и Монголии [Там же, рис. 1, 3; 2, 1, 3; 7, 3].

Вторая бляшка из Чуйской долины также воспроизводит фигуру всадника, едущего в направлении слева направо (рис. 1, 2; 2, 2). Он сидит на взнузданном и оседланном коне, голова и верхняя часть туловища развернуты анфас. Правая рука всадника согнута в локте, ладонь покоится на горловине колчана. Левой рукой он держит сложносоставной лук с натянутой тетивой, который наполовину выступает над шеей лошади. Правая нога воина слегка согнута в коленном суставе, ступня спускается ниже брюха коня. На всаднике, вероятно, показана верхняя одежда, похожая на халат с осевым разрезом спереди и полами ниже колен. Лошадь изображена с круто изогнутой шеей, крупной головой и приостренным ухом. Выделена грудь. Треугольными зубцами обозначена грива. Левая передняя нога с выделенным копытом согнута в запястье, правая стоит вертикально. Задние ноги изображены с выделенными скакательными суставами и копытами. Правая соединена с хвостом, опускающимся до основания копыта. На голове и шее лошади дуговидной полосой показаны уздечные поводья, а на крупе – линия подфейного ремня. Все четыре ноги коня размещены на узкой горизонтальной полосе. Размеры изделия 4,0 × 3,7 см. Близких аналогий среди бронзовых бляшек, изображающих всадников, на территории Южной Сибири и Центральной Азии не выявлено.

Третья бляшка из Чуйской долины передает фигуру всадника, едущего в направлении справа налево (рис. 1, 3 ; 2, 3 ). Он изображен в островерхом головном уборе, вероятно, коническом шлеме, с развевающимся сзади башлыком или распущенными волосами. Черты лица не выделены. Правой рукой, согнутой в локте, всадник держит поводья. Другая рука обломана. Нижняя часть туловища и ноги не выделены. От пояса в сторону крупа лошади идет длинная узкая полоса, которая, вероятно, изображает прямой клинок, вложенный в ножны и подвешенный к поясу. Конь показан с поднятой головой, приостренным в верхней части ухом и изогнутой шеей. Выделены грудь, туловище и ноги, задние соединены. Хвост не выделен. На голове и шее лошади показаны поводья, а на груди изображен нагрудный ремень. Опущенный вниз полуовал на туловище коня, возможно, передает чепрак. Размеры изделия 3,5 × 3,5 см. Точных аналогий среди подобных находок в ЦентральноАзиатском регионе не выявлено.

Хотя две последние бляшки из Чуйской долины не имеют близкого сходства с ранее изученными бронзовыми плоскими фигурами всадников, обнаруженными в пределах Центрально-Азиатского историкокультурного региона и на сопредельных территориях, по некоторым характерным деталям можно попытаться определить типологическую, хронологическую и культурную принадлежность этих новых находок из Кыргызстана.

Типология, хронология и культурная принадлежность бляшек из Иссык-Кульской котловины и Чуйской долины

Большая часть исследователей, которые изучали бронзовые бляшки, изображающие всадников, определяла период их бытования в пределах раннего Средневе- ковья. В пользу этого свидетельствуют близкие по форме бляшки, найденные в тюркском и кимакских погребениях в степном Алтае и на Южном Урале [Алехин, 1998, с. 20; Мажитов, Султанова, 1994, с. 113]. Лишь современные монгольские исследователи, без развернутой аргументации, отнесли подобные находки на территории Монголии к хуннскому времени [Эрдэнэчуулун, Эрдэнэбаатар, 2011, тал. 74]. С их мнением трудно согласиться, поскольку оно противоречит известным случаям нахождения таких бляшек на раннесредневековых памятниках. Вышеописанная находка из Иссык-Кульской котловины имеет некоторое сходство с бляшками второго типа третьей группы бронзовых накладок по разработанной ранее типологии этих предметов [Борисенко, Худяков, 2008, с. 49]. Как уже было отмечено, она близка по манере изображения к бляхам в виде фигуры всадника, который стреляет из лука, обернувшись назад, из Копенского чаа-таса. Они служили накладками на переднюю луку седла знатного енисейского кыргызского всадника. Исследователи датировали копен-ские рельефы VII–VIII вв. и отметили черты сходства с подобными изображениями на иранской торевтике, а также следы китайского влияния [Евтюхова, Киселев, 1940, с. 50]. Однако бляшка из Иссык-Кульской котловины отличается от них довольно заметной схематичностью, отсутствием проработки некоторых важных деталей. Есть основания выделить ее в отдельный, третий тип в рамках третьей группы бляшек с изображением всадников-лучников. Возможно, данный сюжет (скачущий всадник стреляет из лука, обернувшись назад) был заимствован енисейскими кыргызами или карлу-ками у соседних тюркоязычных этносов в период борьбы за господство в Центральной Азии [Худяков, 2014, с. 44]. Он также мог быть воспринят ремесленниками из Чуйской долины и непосредственно у иранских или согдийских мастеров.

Первая, частично поврежденная, бляшка из Чуйской долины, изображающая всадника с колчаном на поясе, сидящего на лошади, ноги которой соединены горизонтальной полосой, должна быть отнесена ко второму типу первой группы, согласно типологической классификации подобных предметов [Борисенко, Худяков, 2008, с. 45–46]. В пользу этого свидетельствуют общий абрис бляшки и некоторые детали изображения всадника и лошади. У всадника показан характерный наклон головы вперед, нижний край подола халата с широкой полосой оторочки, у коня – на-чельный султан и подшейная кисть. Эти детали сближают данную находку с бляшкой, обнаруженной ранее в погребении Бирского могильника на Южном Урале [Мажитов, Султанова, 1994, с. 113]. Близкий по форме начельный султан воспроизведен на отдельных бляшках из Минусинской котловины [Борисенко, Худяков, 2008, рис. 2, 1; 3; 7, 3]. По некоторым характерным признакам бляшки второго типа первой группы были отнесены к VI–VII вв., когда территория Тянь-Шаня и Семиречья входила в состав Первого Тюркского и Западного Тюркского каганатов [Там же, с. 51]. Возможно, подобные украшения имелись у тюркских кочевников и в период существования Тюргешского каганата до середины VIII в. Необходимо отметить, что рассматриваемая бляшка из Чуйской долины заметно отличается от бирской и от подобной находки с р. Ут в Южной Сибири большим схематизмом и отсутствием изображения характерных для древних тюрок длинных, спускающихся до пояса волос.

Вторая бляшка из Чуйской долины, передающая облик конного воина с луком в руке и подвешенным к поясу колчаном, едущего на лошади, ноги и хвост которой соединены горизонтальной полосой, не находит близких аналогий среди подобных предметов, обнаруженных ранее в Минусинской котловине, Монголии и на Южном Урале. Данную находку можно выделить в отдельный, третий тип первой группы бляшек. В то же время следует отметить общий абрис фигуры всадника на ней и на бляшках первого и второго типов этой группы. Наиболее важной отличительной особенностью данной бляшки является изображение сложносоставного лука с натянутой тетивой в левой руке конного лучника. Судя по наличию некоторого сходства в изображении всадника с бляшками первого и второго типа первой группы, эту находку можно отнести ко времени существования Западного Тюркского и Тюргеш-ского каганатов, к VII–VIII вв. [Там же, с. 51].

Третья бляшка из Чуйской долины, изображающая всадника с клинковым оружием на поясе, отличается от двух других прежде всего тем, что конный воин показан едущим справа налево. Большая часть всадников, воспроизведенных на бляшках, которые можно отне сти к предметному комплексу культуры древних тюрок VI–VIII вв., показаны едущими слева направо. Исключение составляют изображения легковооруженных конных лучников, стреляющих из луков, обернувшись назад. Они показаны едущими как слева направо, так и справа налево. В то же время панцирные всадники с копьями в руках и клинками на поясе изображены едущими справа налево. Эти бляшки относятся к археологическим культурам енисейских кыргызов и кимаков IX–X вв. [Там же, с. 46–49, 51]. Среди бляшек с изображением всадников, едущих справа налево, выделяется находка из Обь-Иртышского междуречья, которую, несмотря на некоторые ее отличительные особенности, вероятно, можно датировать концом I тыс. н.э. Судя по этой аналогии, третья бляшка из Чуйской долины относится к IX–X вв. н.э. Она могла принадлежать одному из карлукских кочевников и использоваться до того времени, когда в начале Х в. карлукские правители приняли в качестве государственной религии ислам [История…, 1984, с. 291].

Определение функционального назначения рассматриваемых бронзовых бляшек из Иссык-Кульской котловины и Чуйской долины представляет некоторые сложности, поскольку все они являются случайными находками. За пределами Притяньшанья большая часть подобных предметов также была обнаружена случайно в Саяно-Алтае, Забайкалье, Монголии, на поселении в Средней Азии. Лишь одна довольно схожая по конфигурации бляшка с изображением тюркского всадника найдена в детском погребении на Южном Урале [Мажитов, Султанова, 1994, с. 113]. Две бляшки, передающие образ панцирного всадника-копьеносца, вместе с подвеской в виде антропоморфной личины были обнаружены в непотревоженном кимакском захоронении ребенка в Верхнем Прииртышье. Вероятно, данные предметы служили украшениями детского головного убора у кимаков [Алехин, 1998, с. 20]. С учетом этих важных находок можно предположить, что бляшки с изображением всадника с оружием в руках и на поясе, найденные в Чуйской долине, также являлись подвесными или нашивными украшениями ко стюма тюркоязычных кочевников – карлуков. Судя по отмеченным выше находкам из захоронений детей, у древних тюрок и кимаков подобные бляшки могли служить амулетами-оберегами в составе детского и подросткового костюма или головного убора. Вероятно, они могли использоваться в качестве украшений одеяния мальчиков-подростков, будущих всадников, поскольку изображали конных воинов, иногда в сочетании с подвесками в виде антропоморфной личины.

Заключение

Изучение обнаруженных в Чуйской долине и Иссык-Кульской котловине бронзовых бляшек с изображением вооруженного конного воина позволило существенно расширить известный ранее ареал таких предметов в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе в пределах Тянь-Шаня и Семиречья, на территории северных областей Республики Кыргызстан. В результате анализа и этнокультурной атрибуции этих находок стало очевидно, что такие изделия были характерны в эпоху раннего Средневековья для культур не только древних тюрок, енисейских кыр-гызов и кимаков, проживавших в степных и горных районах Северного Казахстана, Западной и Южной Сибири, включая территорию Степного Алтая и Минусинской котловины, но и западных тюркских, тюргеш-ских и карлукских кочевников на Тянь-Шане и в Семиречье, в пределах северных районов Кыргызстана. Как было ранее установлено, похожие бляшки широко использовались в качестве украшений подросткового костюма некоторыми тюркоязычными номадами в ряде других районов Центрально-Азиатского историко-культурного региона [Борисенко, Худяков, 2008, с. 44–46]. Нахождение таких изделий в Притяньшанье может свидетельствовать о наличии определенных историко-культурных связей тюркского населения этого района с енисейскими кыргызами в период их противоборства с уйгурами и активной военной экспансии в пределах Центральной Азии в конце I тыс. н.э., в эпоху наибольшего территориального расширения Кыргызского каганата; а также о культурных контактах карлуков Тянь-Шаня и Семиречья с енисейскими кыргызами и кимаками Саяно-Алтая и сопредельных районов Казахстана и Западной Сибири в течение завершающего периода раннего Средневековья.

Исследование выполнено по программе НИР XII.186.2 «От первобытности к цивилизации: этнокультурные процессы в Евразии в эпоху палеометалла и Средневековья», проект № 03929-2016-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Бронзовые бляшки с изображением всадников из Северного Кыргызстана

- Алехин Ю.П. Мировые религии и мировоззрение народов Южной Сибири в VIII-X вв. (по материалам Рудного Алтая) // Сибирь в панораме тысячелетий: мат-лы Междунар. симп. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -Т. I. - C. 12-20.

- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изображения воинов на торевтике тюркских кочевников Центральной Азии раннего средневековья // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2008. - № 4. - С. 43-53.

- Буряков Ю.Ф., Филанович М.И. Чач и Илак // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья: Средняя Азия в раннем средневековье. - М.: Наука, 1999. - С. 78-92.

- Волков В.В. Гобийский всадник // Новое в советской археологии. - М.: Наука, 1965. - С. 286-288. - (МИА; № 130).

- Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. -Ч. I: Оборонительное вооружение (доспех). - 174 с.