Бронзовые наконечники стрел крепости Узундара

Автор: Двуреченский О.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

В публикации рассматривается серия бронзовых наконечников стрел,происходящих с территории крепости Узундара. Данное укрепление являлось опорным пунктом северо-западной пограничной линии обороны территории Бактрии, функционировавшим с конца IV по середину II в. до н. э. Типологический анализ состава узундаринских бронзовых наконечников стрел позволяет датировать их VII - началом III в. до н. э. Более широкие хронологические рамки рассмотренной серии бронзовых наконечников могут объясняться тем фактом, что еще до возведения крепости Узундара могли происходить боевые столкновения на данной территории.

Древняя бактрия, восточный эллинизм, крепость узундара, наконечники стрел, оружие греко-бактрии

Короткий адрес: https://sciup.org/143163944

IDR: 143163944

Текст научной статьи Бронзовые наконечники стрел крепости Узундара

Фундаментальные работы, посвященные изучению бронзовых наконечников стрел Евразии, затрагивающие, прежде всего, скифский и савромато-сармат-ский комплексы вооружения, стали эталонными для исследователей в соседних регионах и, в частности, в Средней Азии. Именно в этих работах рассмотрены вопросы генезиса и эволюции основных типов во взаимосвязи с общим комплексом вооружения и исторических процессов, протекавших на территории древней Ойкумены. Основная серия этих наконечников происходила из курганных погребений (закрытые комплексы) и датировалась по сопутствующему инвентарю, выстраивая общую хронологию древностей. Фактически все последующие работы отталкивались от типологий скифских и савроматских бронзовых наконечников (Мелюкова, 1964; Смирнов, 1961; Мошкова, 1963). В связи с крупными исследованиями в земледельческих районах Средней Азии и Северного Афганистана появились специфические серии бронзовых наконечников. Если вышеописанные среднеазиатские систематизации, основанные на материальной культуре кочевых народов, в вопросе хронологии строились по тем же принципам, что и систематизации, затрагивающие степной пояс Евразии, то серии наконечников стрел, происходящие из городищ и поселений, не рассматривались как закрытый комплекс и потому датировались по сопутствующим аналогиям, комплексу керамики и нумизматики и прочих индивидуальных находок.

В этой связи следует отметить, что на материалах Средней Азии у ряда исследователей сформировалось представление о том, что многие типы бронзовых наконечников, в отличие от степного пояса, продолжают бытовать в более позднее время, в частности, гипотеза о переживании в Средней Азии «раннескифских» наконечников стрел была высказана в ряде работ ( Усманова , 1963. С. 64–68; Массон , 1959. С. 47–48). Позднее данные представления подверглись обоснованной критике ( Медведская , 1972. С. 87; Воробьева , 1973. С. 197, 205). Однако и в настоящее время мнение о переживании ряда типов бронзовых наконечников стрел для территории Средней Азии все еще сохраняется. Рассматривая этот вопрос, В. Н. Ягодин высказал соображение о том, что разработка хронологии бронзовых и железных наконечников должна основываться на гомогенных комплексах, поскольку сложностратифицированная сырцовая архитектура предполагает значительное перемещение индивидуальных находок в культурном слое. Поэтому исследователь базировал свою работу по южнобак-трийским наконечникам на трех наборах, происходящих с таких (как он считал) гомогенных комплексов, как Кутлуг-тепе (первый период, датированный доахе-менидским временем), Алтын-10 – объект 2 (середина I тыс. до н. э.) и арсенал Ай-Ханума (II в. до н. э.), где, по мнению исследователей, располагался колчан с 23 бронзовыми наконечниками ( Ягодин , 1984. С. 34, 35). Признавая общую правильность выбранного подхода, следует, однако, помнить, что ряд интерпретаций и датировок гомогенных комплексов, не обладающих свойствами закрытого комплекса, сохраняет вероятность ошибки при датировании наконечников по сопутствующему материалу.

В этой связи серия бронзовых наконечников из пограничной бактрийской крепости Узундара обладает рядом специфических свойств. Как показали исследования 2013–2016 гг., крепость Узундара являлась опорным пунктом северо-западной пограничной линии обороны территории Бактрии, функционировавшей с конца IV по середину II в. до н. э. По всей видимости, гарнизон крепости охранял линии крепостных стен, перекрывавших проходы через сквозные ущелья горы Сусизтаг в долинные районы Северной Бактрии. Эта линия обороны, как предполагается, должна была предотвратить проникновение кочевников с прилегающих северо-западных территорий, представлявших непосредственную опасность для Бактрии (Dvurechenskaya, 2016).

На сегодняшний день комплекс вооружения памятника насчитывает свыше двухсот наконечников стрел, более двухсот каменных ядер для пращи, серию втоков и наконечников дротиков (17 экз.), несколько фрагментов бронзовых и железных панцирных пластин и детали конской упряжи.

Вся серия предметов вооружения и конского снаряжения может быть разделена на две группы – по характеру обнаружения. Первая группа (около 250 находок) происходит непосредственно из слоев крепости. Вторая группа находок получена при сплошных планшетных сборах преимущественно за пределами крепостных стен. К этой группе в основном относятся наконечники стрел, которые можно рассматривать и как боеприпасы защитников крепости, и как снаряжение их противников. Многочисленные наконечники стрел, обнаруженные за пределами стен, имеют характерную деформацию в виде согнутого кончика острия, что могло быть вызвано их попаданием в каменные стены укреплений при обстреле. Первая и вторая группы имеют четкую стратиграфическую и пла-ниграфическую привязку.

Кроме того, предметы вооружения, обнаруженные при планшетном сборе за пределами крепости, могут быть разделены на три хронологических этапа. К первому этапу следует отнести бронзовые наконечники стрел VIII–IV вв. до н. э., хорошо известные по аналогиям степного круга и древних среднеазиатских историко-культурных областей и иллюстрирующие военную активность в период до возведения крепостных стен. Второй период характеризуется материальной культурой времени функционирования крепости Узундара (т. е. конец IV – середина II в. до н. э.). Это преимущественно мелкие черешковые железные наконечники стрел и фрагменты дротиков, часть из которых обнаружена как в крепости, так и в ее окрестностях.

Третья группа предметов вооружения относится к средневековому периоду (IX–XIII вв. н. э.) и может свидетельствовать, что ущелье Узундара (и непосредственно территория некогда существовавшей крепости) и в этот период воспринималось как ключевой пункт обороны долины Сурхандарьи от потенциальной внешней опасности. В этой связи хочется отметить, что среди обнаруженных при планшетном сборе предметов были также многочисленные гильзы и пули конца XIX и первой трети XX в. от гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что Узундара в силу своей топографии являлась во все времена осознаваемо удобным участком обороны и зоной ведения боевых действий. Следовательно, возведение здесь крепости было не случайным.

В крепости и на прилегающей к ней территории обнаружено 203 наконечника стрел и арбалетных болта. В статье будут рассмотрены бронзовые наконечники стрел.

Как следует из вышесказанного, лишь несколько бронзовых наконечников, происходящих из стратифицированных слоев, надежно перекрытых вышележащими полами и культурными напластованиями, могут рассматриваться как находки из условно закрытого комплекса и имеют достоверную дату, а остальные, обнаруженные при планшетных сборах, датировались на основе сравнительно-типологического анализа. Общее рассмотрение узундаринских бронзовых наконечников стрел показало, что по своему набору они наиболее близки южнобактрийскому комплексу. В связи с этим мы провели систематизацию на основании типологии В. Н. Ягодина, в том числе и потому, что она наиболее хронологически аргументирована1. Существующая систематизация тахти-сан-гинских наконечников, имеющих зачастую неясную стратиграфическую ситуацию, будет использована как вспомогательная.

Группа II. Черешковые. Представлена одним наконечником.

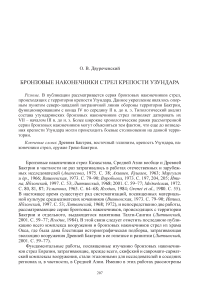

Тип 1, 2 (?) (по В. Н. Ягодину), с листовидной головкой и жилкой через все перо. Черешок округлый, изломан (рис. 1, 1 ). Наконечник имел высоту пера 27 мм, ширину пера – 13 мм. Длина сохранившегося фрагмента черешка – 4 мм. Был обнаружен за пределами южной стены крепости при планшетном сборе.

Черешковые бронзовые наконечники характерны для эпохи бронзы и ран-нежелезного века. Известны небольшие серии в Южной и Юго-Западной Туркмении (сл. 6 пос. Намазга-тепе) и в Приаралье ( Кузьмина , 1966. С. 33; Ягодин , 1984. С. 36). Прямых аналогий нашему образцу нам не известно. По мнению ряда исследователей, данный тип сложился у оседлых земледельцев юга Средней Азии во второй половине II тыс. до н. э. и продолжал бытовать до начала раннежелезного века. Известны они и в Южной Бактрии, где появляются под влиянием передневосточной традиции изготовления бронзовых наконечников стрел (Там же).

Группа I. Втульчатые.

Отдел I, двухлопастные наконечники.

Тип 1 (по В. Н. Ягодину). Втульчатые двухлопастные наконечники с лавро-листной головкой и выступающей втулкой (рис. 1, 2 ). Наконечник имел высоту 29 мм, ширину – 9 мм, диаметр втулки – 6,5 мм.

Представлен в одном экземпляре, обнаружен под юго-восточной башней при планшетном сборе.

Наконечники данного типа хорошо известны на территории Южной Бактрии, где они относятся к варианту 1д ( Ягодин , 1984. С. 42, 43). Аналогичные образцы известны в Согде в слоях Афрасиаб I, датирующихся VII–VI вв. до н. э. ( Кобанов , 1969. С. 184). Также они известны в Хорезме – на поселении Кой-Крылган-кала ( Вайнберг , 1977. С. 43. Рис. 2, 32 ; Медведская , 1972. С. 89). В сав-роматской культуре подобные наконечники датируются второй половиной VI в. до н. э. ( Смирнов , 1961. С. 38, 39. Рис. 14)

Тип 2 (по В. Н. Ягодину). С овальной головкой и обрезанной или слабо выступающей втулкой (рис. 1, 3 ). Наконечник этого типа отлит в двусоставной

О 5 см

I_______________I_______________1________________I________________I_______________I

Рис. 1. Крепость Узундара. Бронзовые наконечники стрел

разъемной форме, представлен одним экземпляром. Был обнаружен при планшетном сборе в 30 м от северо-восточной башни, за пределами площади городища. Имел высоту пера 32 мм, ширину 13 мм, диаметр втулки 8 мм.

Эволюция данных типов восходит к эпохе поздней бронзы Средней Азии и Южного Приуралья ( Воробьева , 1973. С. 195. Табл. 1, 5 ; Вишневская , 1973. С. 86; Смирнов , 1961. С. 40. Табл. 12). Аналогичные образцы происходят из Южной Бактрии, где они датируются VI–V в. до н. э. ( Ягодин , 1984. С. 43).

Тип 3 (по В. Н. Ягодину). Представлен втульчатыми двухлопастными наконечниками с узкой ланцетовидной головкой и чуть выступающей втулкой (рис. 1, 4 ). Изготовлялись они при помощи разъемных двусоставных форм. Острие пера имеет небольшое утяжеление. Длина пера наконечника – 27 мм, ширина – 9 мм, диаметр втулки – 6 мм. Был обнаружен при планшетном сборе за пределами городища – в 30 м от северо-восточной башни.

Аналогичные наконечники хорошо известны на территории Южной Бактрии, Южной Туркмении, в сакских могильниках Памира и датируются VI–V вв. до н. э. ( Массон , 1959. Табл. XXXIV, 3 ; Литвинский , 1968. С. 91, 92. Табл. 7–9). Так же датируются аналогичные типы у савроматов ( Смирнов , 1961. С. 40 , 41).

Тип 4 (по В. Н. Ягодину). Двухлопастные наконечники с пером асимметрично-ромбовидной формы (рис. 1, 5 ). Втулка этих наконечников срезана по основанию пера и переходит в узкий валик, проходящий через все перо до острия. Данный образец обнаружен в ущелье Узундара, к югу от юго-западной башни. Имел высоту пера 45 мм, ширину 14 мм, диаметр втулки 6 мм.

Подобные наконечники хорошо известны по материалам скифских могильников, где они датируются VII–VI вв. до н. э. ( Мелюкова , 1964. С. 18. Табл. 1, 1, 5 ). Наш наконечник относится (по типологии К. Ф. Смирнова) к типу Va – с так называемой асимметричной боевой головкой ( Смирнов , 1961. С. 41, 42. Табл. 1, 19 ). Они широко распространены и бытуют от эпохи поздней бронзы до начала VI в. до н. э. Характерно, что на территории Южной Бактрии они представлены четырьмя экземплярами (1 экз. из Кутлуг-тепе, VIII–VII вв. до н. э.) и их происхождение также связывают со степным евразийским поясом ( Ягодин , 1984. С. 44). Известны подобные образцы в сакских курганах VII в. до н. э. на Восточном Памире ( Литвинский , 1972. С. 94. Табл. 34, 1, 3, 5 ). Они также встречаются в могильнике Уйгарак и в Чуйской долине и датируются там VIII–VI вв. до н. э. ( Вишневская , 1973. С. 88. Табл. XIII, 5, 6 ; XXV, 14 ; Бернштам , 1950. Табл. XLI, 10 ; XCV, 48 ). Один такой образец был обнаружен в Тахти-Сангине ( Литвин-ский , 2001. С. 68). Данные наконечники широко распространены в Приуралье, Поволжье, на Кавказе и в Передней Азии ( Черников , 1965. С. 46–49, 178–183).

Отдел II. Трехлопастные.

Тип 1 (по В. Н. Ягодину). Втульчатые, трехлопастные наконечники стрел с сильно выступающей втулкой (рис. 1, 6 ). Форма пера лавролистная. Представлен одним экземпляром, обнаруженным при планшетном сборе к северу от северо-восточной башни (вниз по склону). Высота пера – 29 мм, ширина пера между лопастями – 8 мм, длина втулки – 4 мм, диаметр втулки – 5 мм. В Южной Бактрии они встречаются в наборе (объект 2) из ахеменидского городища Алтын 10, датирующемся серединой I тыс. до н. э. ( Ягодин , 1984. С. 45, 46).

Примечательно, что подобные типы не характерны для доахеменидских наборов из слоев Кутлуг-тепе (Северный Афганистан). Они также отсутствуют на доахе-менидских памятниках Хорезма (поселение Куюсай) и Маргианы (Яз 1 в Южной Туркмении) и характерны для культурных отложений Кюзели-гыр, Дингильдже и Эрк-калы, где они датируются рубежом VII-VI вв. и началом V в. до н. э. ( Воробьева , 1973. С. 196; Вайнберг , 1977. С. 43). Такую же или чуть более широкую хронологическую ситуацию мы наблюдаем для подобных наконечников, распространенных на огромной территории от Переднего Востока до Южной Сибири. На сакских стоянках Кайрак-кумов в Северном Таджикистане они датированы VI–IV вв. до н. э. ( Литвинский , 1968. С. 94. Табл. 4, 15 ). На Нижней Сырдарье они найдены в так называемых шлаковых» курганах Иркандарьи, где датированы VI–V вв. до н. э. ( Толстов , 1962. С. 181, 182. Рис. 104). На городище Телль Рифат в Ираке подобные наконечники находят в слоях IX–VII вв. до н. э. Наибольшее количество трехлопастных наконечников первого типа обнаружено в иранских памятниках, где они встречаются в слоях VII-V вв. до н. э. ( Медвед-ская , 1972). В Прикубанье в скифскую эпоху они характерны преимущественно для VI в. до н. э. и изредка встречаются в комплексах перв. пол. V в. до н. э. ( Мелюкова , 1964. С. 19, 21). По классификации К. Ф. Смирнова, подобные наконечники отнесены также к типу 1 отдела трехлопастных и представлены немногочисленной серией у савроматов Поволжья и Южного Приуралья, где они датируются концом VII – нач. V в. до н. э. ( Смирнов , 1961. С. 44, 45. Рис. 11, б ). Существенным отличием кочевнических стрел этого типа от тех, что происходят из ранних земледельческих оазисов Ирана и Средней Азии, является наличие шипа-отростка, вытянутого от нижней кромки втулки. Примечательно, что нет такого элемента и у кочевников Хорезма.

Тип 2 (по В. Н. Ягодину). Втульчатые трехлопастные наконечники стрел со срезанной или слабо выступающей втулкой (рис. 1, 7, 8 ). Форма пера листовидная. Представлен 2 экземплярами. Один был обнаружен при планшетном сборе за южной крепостной стеной. Второй оказался в развале крепостной стены цитадели – к северу от помещения 4. Высота пера – 27–28 мм, ширина пера – 8,5–10 мм, диаметр втулки – 6 мм.

В Южной Бактрии серия таких наконечников происходит из ахеменидского памятника Алтын 10 (объект 2) и датируется VI–V вв. до н. э. ( Ягодин , 1984. С. 47). В Средней Азии подобные образцы известны в Маргиане (городище Эрк-кала), в Хорезме (урочище Дингильдже) и Согде (городище Афрасиаб), где все они также датированы в пределах VI–V вв. до н. э. ( Усманова , 1963. С. 64–66. Рис. 3а; Воробьева , 1973. С. 197, 205. Табл. 1а, 13–19 ; 1б, 18, 39, 64, 68, 77, 93 ; Тереножкин , 1972. С. 93, 94. Рис. 1, 2-4 ). Этим же временем датируется наконечник, обнаруженный в кургане 76 Актамского могильника ( Литвинский , 1968. С. 95, 96). В степном поясе Евразии, как на Западе, так и на Востоке, подобные наконечники известны в единичных экземплярах и датируются концом VI – перв. пол. V в. до н. э. ( Мелюкова , 1964. С. 19; Смирнов , 1961. С. 46). Как показали исследования, данный тип наконечников имеет довольно характерный круг аналогий, которые территориально привязаны к владениям Ахеменидской державы и наиболее широко распространены на памятниках Ирана, Ближнего Востока и юга Средней Азии и Афганистана ( Членова , 1967. С. 48, 49).

Тип 4, вариант б (по В. Н. Ягодину). Наконечники с выступающей втулкой, сводчатой головкой, переходящей в ребра-лопасти, заостренные и опущенные на концах (рис. 1, 9 ). Представлен одним экземпляром, обнаруженным при планшетном сборе к востоку от северо-восточной угловой башни. Высота пера – 34 мм, ширина пера – 10 мм, высота выступающей втулки – 12 мм, диаметр втулки – 6 мм.

Данный тип (по В. Н. Ягодину) характеризуется двумя вариантами: наконечниками с примыканием лопастей под тупым углом (4а) и заостренными (4б) ( Ягодин , 1984. С. 47, 48). По классификации Б. А. Литвинского, подобные нашему наконечники были отнесены к типу IIб, где он объединил все трехлопастные наконечники с выступающей втулкой и сводчатой головкой вне зависимости от оформления боевой части или угла примыкания к втулке выступающих лопастей. К этому же типу отнесены и наконечники из Храма Окса, имеющие явный треугольный абрис пера ( Литвинский , 2001. С. 71, 72). По систематизации К. Ф. Смирнова, разработанной для территорий савроматской культуры, подобные наконечники были отнесены к типу 6, бытующему с начала VI в. до н. э. ( Мелюкова , 1961. С. 19–23, тип 3). Для Самарско-Уральской территории подобные типы особенно характерны в VI–IV вв. до н. э., причем именно в это время – наконечники, обрез лопастей которых делался в виде шипов или примыкал под острым углом к втулке. Позднее они получают тупоугольное окончание или обрез под прямым углом. Встречаются они и в раннепрохоровское время, но на излете своего существования ( Смирнов , 1961. С. 46, 47. Табл. II. Рис. 33, 1–27 ; 34, Г1–6 ; 35А, 1–14 ; 36, 1–37 ). Их также довольно много в Средней Азии и Северном Афганистане. Семь таких наконечников известны в Уйгараке, в комплексах VI–V вв. до н. э. ( Вишневская , 1973. С. 89, 90. Табл. V, 4 ; XIII, 36–44 ; XXV, 1, 4, 5 ). Этим же периодом датируются тагискенские наконечники и большая серия из Дингильдже ( Итина, Яблонский , 1997. С. 53. Табл. 706, 30–32 ; Воробьева , 1973. С. 198, 199. Табл. 1, 23–37 ).

Известны подобные образцы и в Маргиане ( Усманова , 1963. С. 65. Рис. 33а, IIIБ ). На территории самой Бактрии они отмечены в слоях VI–V вв. до н. э. городища Алтын-10.

Тип 5 (по В. Н. Ягодину). Трехлопастные наконечники с треугольной головкой и внутренней втулкой, с характерными опускающимися лапками, которые не являются продолжением лопастей, а отходят от нижнего обреза центральной части головки (рис. 1, 10–12 ). Представлен тремя экземплярами. Высота пера – 27–30, ширина пера – 10–12, диаметр втулки – 5 мм. Обнаружены в развалах крепостных стен цитадели и городища, обращенных в сторону ущелья Узундара.

Наконечники этого типа впервые были обнаружены Н. Г. Горбуновой и Б. А. Литвинским в Фергане и на Памире и датированы VI–IV вв. до н. э. ( Лит-винский , 1972. С. 97. Рис. 34, 11 ). Такие же наконечники происходят из Актам-ского могильника, который был датирован авторами V–IV вв. до н. э. ( Горбунова , 1962. С. 100. Рис. 3, 44, 46 ). Аналогичные наконечники VI–V вв. до н. э. найдены на Алае в могильнике Шарт ( Литвинский , 1972. С. 97). Б. А. Литвинский, опираясь на вышеперечисленные аналогии, выделил их в особый тип IIж и высказал мысль, что это исключительно сакский тип памиро-ферганских наконечников ( Литвинский , 1972. С. 97). Позднее он пересмотрел свою точку зрения, т. к. были найдены аналогичные образцы II в. до н. э. на городище Ай-Ханума и в храме

Окса, а также на Кой-Крылган-кале ( Литвинский , 2001. С. 77; Кой-Крылган-кала…, 1967. С. 134. Рис. 53; Gouin , 1973. С. 195. Рис. 41, 026; Grenet et al. , 1980. С. 55. Табл. XXI). В. Н. Ягодин, рассматривая данный тип наконечников, высказал предположение, что столь поздняя его датировка в Ай-Хануме может свидетельствовать о наличии сакского контингента на территории Греко-Бакт-рии ( Ягодин , 1984. С. 48). В крепости Узундара нашли наконечники этого типа, что, возможно, свидетельствует о их использовании как защитниками крепости, так и их сакскими противниками.

Тип 6 (по В. Н. Ягодину). Наконечники с вытянутой треугольной головкой и выступающей втулкой (рис. 1, 13, 14 ). Основания лопастей примыкают к втулке под острым углом, тем самым образуя шипы. Высота пера – 39, ширина пера – 11, высота выступающей втулки – 11, диаметр втулки – 5 мм. В крепости Узундара найдено два наконечника данного типа. Оба обнаружены в цитадели: в комплексе с монетой Антиоха I на нижнем полу помещения 1, примыкающего к южной крепостной стене.

В Европейской Скифии и ареале савроматских племен распространение подобного типа наконечников стрел относится к VI в. до н. э. ( Мелюкова , 1961. С. 21). В IV – начале III в. до н. э. подобные наконечники являются преобладающими в колчанных наборах савроматов ( Смирнов , 1961. С. 48, 49). В Средней Азии наконечники рассматриваемого типа известны на городище Эрк-кала и в усадьбе Дингельджи, где они датированы V в. до н. э. ( Усманова , 1963. С. 65; Воробьева , 1973. С. 199. Табл. 1А, 37 ; 1Б, 22, 24, 43 ). На территории Бактрии они известны по арсеналу Ай-Ханума, где они датированы II в. до н. э. Подобные наконечники из Храма Окса были выделены в тип IIв и датировались IV–II вв. до н. э. ( Литвинский , 2001. С. 72. Табл. 18; Ягодин , 1984. С. 48, 49). Близкие аналогии рассматриваемым наконечникам были обнаружены в Согде на Афрасиа-бе, где они датированы IV–III вв. до н. э. ( Тереножкин , 1972. С. 95. Рис. 1, 8 ).

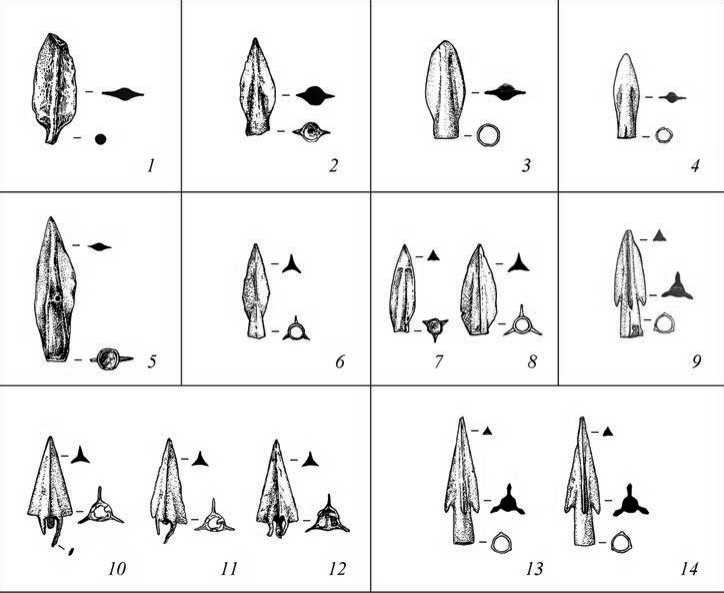

Тип 7 (по В. Н. Ягодину). Трехлопастные вертикально вытянутые наконечники со сводчатой или треугольной головкой и скрытой втулкой (рис. 1, 15–17 ). Представлен тремя экземплярами. из развалов крепостных стен южной и восточной частей крепости Узундара. Высота пера – 31–36, ширина пера – 10, диаметр втулки – 5 мм.

В. Н. Ягодин выделил два варианта таких наконечников. Все наши образцы относятся к варианту б , имевшему три симметрично вытянутых шипа. Появление данного типа в скифских комплексах относят ко второй половине VI – первой половине V в. до н. э., и доживает он до III в. до н. э. ( Мелюкова , 1964. С. 21, 23. Рис. 1). По савроматской классификации К. Ф. Смирнова, этот тип появляется в VI в. и достигает максимального распространения в V в. до н. э. В IV–II вв. до н. э. эти наконечники довольно редки и изменяются в сторону уменьшения в пропорциях ( Смирнов , 1961. С. 50, 51). На территории Средней Азии и Северного Афганистана древнейшими находками этого типа являются находки VI в. до н. э. из Алтын-тепе ( Ягодин , 1984. С. 39, 40). Примечательно, что (как и у вышеописанных типов) самыми поздними для них являются находки из арсенала Ай-Ханума, относящиеся ко II в. до н. э. Шестнадцать экземпляров. наконечников этого типа происходят из Храма Окса, где они датируются IV–II вв. до н. э. ( Литвин ский , 2001. С. 74,75). В Приаралье, Хорезме и Северо-

Западной Туркмении этот тип наконечников бытовал в VI–V вв. до н. э. ( Ягодин , 1984. С. 49).

Рассмотренные выше типы бронзовых наконечников стрел из крепости Узундара демонстрируют нам значительное сходство (как в наборе типов, так и в массо-размерных характеристиках) с сериями наконечников из Южной Бактрии. Выделяется группа ранних типов, датированных VII–VI вв. до н. э. Все они были обнаружены при планшетном сборе за пределами крепости. Отдельно следует упомянуть группу наконечников V – нач. III в. до н. э., выявленных как за пределами крепости, так и в ее культурных напластованиях. Отдельно следует отметить, что наконечники типа 6 найдены на полу помещения, датированного монетой Антиоха I. В этой связи следует указать, что мелкие железные трехлопастные черешковые наконечники стрел, представлявшие собой основную массу находок, иллюстрирующих арсенал защитников крепости, в культурных напластованиях крепости характерны, как правило, для греко-бактрийских слоев.

Более широкие хронологические рамки рассмотренной серии бронзовых наконечников, чем время функционирования крепости, могут объясняться тем фактом, что еще до ее возведения здесь могли происходить боевые столкновения.

Список литературы Бронзовые наконечники стрел крепости Узундара

- Аванесова Н. А., 1975. К вопросу о бронзовых стрелах степных племен эпохи//Тр. СамГУ. Новая серия. Вып. 270. Самарканд: Самаркандский государственный ун-т. С. 27-60.

- Акишев К. А., Кушаев Г. А., 1963. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-ата: АН КазССР. 300 с.

- Бернштам А. Н., 1950. Труды Семиреченской археологической экспедиции. «Чуйская долина». М.; Л.: АН СССР. 160 с. (МИА; № 14.)

- Вайнберг Б. И., 1977. Памятник раннего железного века в Северной Туркмении//Каракумские древности. Вып. 5. Ашхабад: Илым. С. 25-45.

- Вишневская О. А., 1973. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до н. э. По материалам Уйгарака. М.: АН СССР. 160 с. (ТХАЭЭ; вып. VIII.)

- Воробьева М. Г., 1973. Дингильдже. Усадьба I тыс. до н. э. в древнем Хорезме. М.: Наука. 220 с. (Материалы Хорезмской экспедиции; вып. 9.)

- Горбунова Н. Г., 1962. Культура Ферганы в эпоху раннего железа//АСГЭ. Вып. 5. Л.: ГЭ. С. 91-122.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т., 1997. Саки нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). М.: РОССПЭН. 186 с.

- Кобанов С. К., 1969. Изучение стратиграфии городища Афрасиаб//СА. № 1. С. 183-198.

- Кой-Крылган-кала -памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н. э. -IV в. н. э. М.: Наука, 1967. 348 с. (ТХАЭЭ; вып. V.)

- Кузьмина Е. Е., 1966. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии. М.: Наука. 150 с. (САИ; вып. В4-9.)

- Литвинский Б. А., 1968. Оружие населения Памира и Ферганы в сакское время. Боевые топоры. Кинжалы. Наконечники стрел//Материальная культура Таджикистана. Вып. 1. Душанбе: Дониш. С. 69-115.

- Литвинский Б. А., 1972. Древние кочевники «Крыши мира». М.: Наука. 269 с.

- Литвинский Б. А., 2001. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2. М.: Восточная литература. 528 с.

- Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаева М. К., Орозбаев А. М., 1966. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-ата: Наука. 435 с.

- Массон В. М., 1959. Древнеземледельческая культура Маргианы. М.; Л.: АН СССР. 216 с. (МИА; № 73.)

- Медведская И. Н., 1972. Некоторые вопросы хронологии бронзовых наконечников стрел Средней Азии//СА. № 3. С. 76-89.

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 91 с. (САИ; вып. Д1-4.)

- Мошкова М. Г., 1963. Памятники Прохоровской культуры. М.: АН СССР. 56 с. (САИ; вып. Д1-10.)

- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов. М.: АН СССР. 162 с. (МИА; № 101.)

- Тереножкин А. И., 1972. Вопросы периодизации и хронологии древнейшего САмарканда//СА. № 3. С. 90-99.

- Толстов С. П., 1962. По древним руслам Окса и Яксарта. М.: Восточная литература. 324 с.

- Усманова З. И., 1963. Эрк-кала (по материалам ЮТАКЭ 1955-1959 гг.)//ТЮТАКЭ. Т. XII. Ашхабад: АН Туркменской ССР. С. 20-94.

- Черников С. С., 1965. Загадка Золотого кургана. Где и когда зародилось «скифское искусство». М.: Наука. 188 с.

- Членова Н. Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука. 299 с.

- Ягодин В. Н., 1984. Бронзовые наконечники стрел из Южной Бактрии//Древняя Бактрия: материалы Советско-Афганской археологической экспедиции. Вып. 3. М.: Наука. С. 33-57.

- Dvurechenskaya N. D., 2016. The Hellenistic fortress Uzundara//Urban culture of Central Asia conference. Bern: The University of Bern.

- Gouin Ph., 1973. Les petits objets//Bernard P. Fouilles d'Ai Khanoum, I (Campagnes 1965, 1966, 1967, 1968). Paris: Klincksieck. (MDAFA; t. XXI.)