Бронзовые предметы скифского времени с горы Арчекас (Кузнецкий Алатау): новые находки

Автор: Бобров В.В., Боброва Л.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

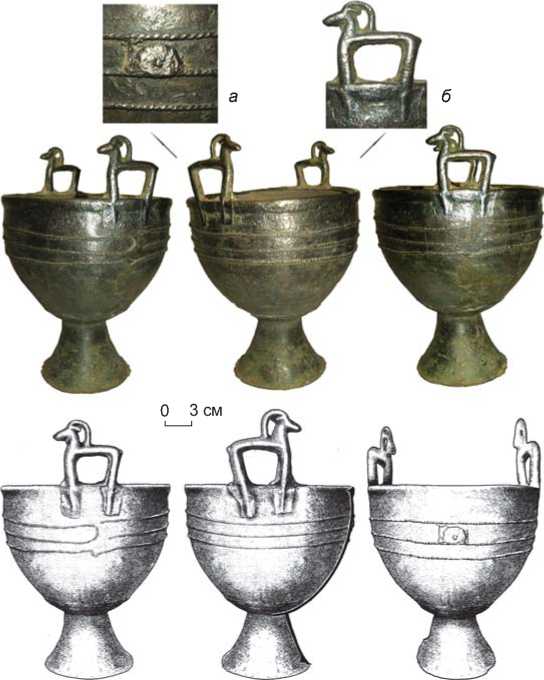

Пограничная зона между Западно-Сибирской низменностью и Кузнецко-Салаирской горной областью представляет собой узкую полосу лесостепи, которая в древности была транзитной территорией и зоной контакта народов двух крупных центров развития археологических культур - верхнеобского и среднеенисейского. Данные обстоятельства вызывают интерес к археологическим материалам из пограничных районов. Одной из физико-географических особенностей этой лесостепи, чаще называемой Мариинской, является гора Арчекас. С ней связано ок. 10 археологических памятников бронзового и раннего железного веков. В октябре 2015 г. на горе Арчекас был найден комплекс бронзовых предметов: котел, четыре наконечника стрел, «зеркало», фигурка оленя и кинжал, рукоять которого украшена в скифо-сибирском стиле. Все они отлиты из оловянной бронзы, в единичных случаях с незначительной примесью мышьяка. В статье представлены условия и место обнаружения находок, описание предметов и их историко-археологическая интерпретация. Несмотря на общескифский облик всех найденных предметов и обширную территорию распространения подобных изделий, обоснована принадлежность данного комплекса тагарской культуре. Более конкретно установлена связь кинжала с лесостепной традицией. Высказано предположение, что он был изготовлен по заказу таежного кулайского населения. Если эта версия верна, то комплекс, датируемый по типолого-морфологическим признакам и принципу аналогий VI-V вв. до н.э., может относиться к более позднему времени, в пределах IV-III вв. до н.э. Анализ комплексов с котлом позволил предположить, что арчекасская находка связана с ритуалом и культовым местом.

Тагарская культура, кулайская культура, скифо-сибирский мир

Короткий адрес: https://sciup.org/145145813

IDR: 145145813 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.078-086

Текст научной статьи Бронзовые предметы скифского времени с горы Арчекас (Кузнецкий Алатау): новые находки

Пограничная зона крупнейшей в мире Западно-Сибирской низменности на юго-востоке представлена узкой лесостепной полосой, которая отделяет ее от Кузнецко-Салаирской горной области Южной Сибири. Современный уровень археологической изученности этой территории позволяет заключить, что пространство, ограниченное с юга горами Кузнецкого Алатау, а с севера равнинной тайгой, в древности было транзитной зоной. В редкие исторические периоды пограничная лесостепь была освоена крупными этнокультурными объединениями. Примером может служить тагарская культура, существовавшая в т.н. Ачинско-Мариинской лесостепи с VI в. до н.э. до рубежа эр [Мартынов, 1979, с. 3–4]. Но чаще данная территория была зоной контакта разных по происхождению народов двух крупных центров развития культур – верхнеобского и среднеенисейского [Бобров, 1992, с. 6]. Не исключены из этого процесса взаимодействия и обитатели северной тайги. Хотя археологически их контакт с лесостепным населением выражен в меньшей степени, теоретически можно предполагать, что он играл значительную роль в жизнедеятельности таежных охотников и рыболовов.

Учитывая историческую канву пограничной зоны, можно констатировать, что многие вопросы ее истории дописьменного периода остаются за пределами наших знаний. Поэтому археологические исследования на этой территории находятся в зоне особого внимания специалистов, а новые находки вызывают повышенный научный интерес. К числу таких находок относится комплекс бронзовых предметов, обнаруженных на горе Арчекас в Кемеровской обл., недалеко от г. Мариинска.

Географическая характеристика местонахождения

Небольшой Арчекасский кряж, площадь которого ок. 50 км2, расположен между реками Кия и Яя. Это крайние северо-западные отроги Кузнецкого Алатау на границе с Западно-Сибирской низменностью. Высота кряжа всего 204 м над ур.м. Гора Арчекас расположена на правом берегу Кии. Ее протяженность ок. 10 км вдоль реки. В орографическом отношении гора представляет собой изрезанную оврагами и глубокими логами незначительную возвышенность над равнинным рельефом. Пересеченность местности, более выраженная на западных и южных склонах, уменьшается к северу и практически отсутствует на восточной периферии. Несмотря на небольшую территорию, здесь представлено несколько типов растительности: леса, луга и степи. На южных и юго-восточных склонах горы Арчекас, поросших березовыми перелесками, окаймленных пойменными озерами и замытыми протоками, одной из которых является ручей Кабедат, находятся два археологических памятника – поселения Арчекас V и VI. В целом физико-географическая ситуация здесь может быть охарактеризована как предгорно-таежная или пограничье лесостепи с предгорно-таежной зоной.

История археологического изучения Арчекасского кряжа

Значительная площадь горы Арчекас достаточно изучена в археологическом отношении. За полвека здесь обнаружено семь памятников от эпохи бронзы до таш-тыкского времени, которые сосредоточены на извилистой береговой линии р. Кии к юго-юго-востоку от г. Мариинска (рис. 1). Первые исследования были проведены в 1960-х гг. на юго-западных, западных и южных склонах горы Арчекас местным краеведом И.И. Баухником, который обнаружил городище и три поселения (Арчекас I–III, V). На основании керамических комплексов он отнес эти объекты к эпохе бронзы и раннему железному веку. Памятники, по мнению исследователя, многослойные. Анализ материалов позволил И.И. Баухнику выделить орнаментальные мотивы, характерные для лесной зоны, и высказать мысль о взаимовлиянии лесных и степных культур Западной Сибири [1970, с. 49, 52]. Среди найденного инвентаря особый интерес представляют бронзовые кельт с гео-

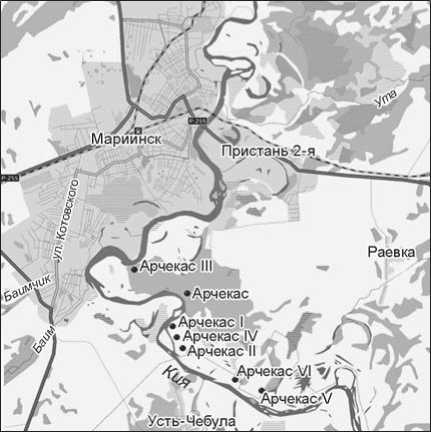

0 35 км

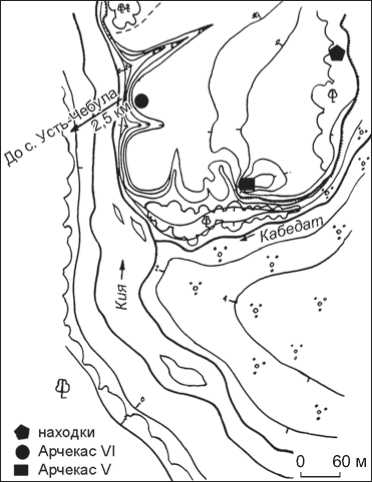

Рис. 1. Расположение Мариинского р-на на территории Кемеровской обл. ( 1 ) и археологических памятников на горе Арчекас ( 2 ); топографический план местности с поселениями Арчекас V, VI и местом обнаружения бронзовых предметов ( 3 ); обрывистый берег ручья Кабедат с березовым лесом, где обнаружены находки ( 4 ).

метрическим орнаментом [Там же, рис. 4, 1 ; Ковтун, Марочкин, 2011] и предметы искусства, а также изделие из кости. Вещи первоначально хранились в Мариинском доме пионеров, затем поступили (часть из них утрачена) в районный краеведческий музей.

В 1971 г. А.М. Кулемзиным в 4 км к югу от Ма-риинска со стороны западных склонов горы были раскопаны два кургана скифо-сарматского времени на памятнике Арчекас (открыт в 1967 г.). Своеобразие обряда погребения, прежде всего конструктивные особенности склепов, не позволило исследователю определить их культурную принадлежность. Сходство некоторых предметов из погребений с тагарскими, по мнению А.М. Кулемзина, объясняет лишь их общескифская природа. Большинство же изделий находят аналогии далеко за пределами лесостепей Южной Сибири [1979]. Спустя более 30 лет группа специалистов, публикуя результаты мониторинга археологического наследия Кемеровской обл., датировала этот могильник IV–III вв. до н.э. и отнесла его к тагарской культуре [Баштанник и др., 2011, с. 12].

В 1976 г. А.В. Циркин продолжил исследования открытого И.И. Баухником укрепленного городища Арче-кас I на мысу западных склонов в 6,5 км к юго-востоку от г. Мариинска. Были выявлены котлованы землянок, хозяйственные ямы и кострища, в культурном слое най- дены ножи, крючки, костяные наконечники стрел, лощила, проколки и др., более 400 экз. керамики и 2,5 тыс. фрагментов костей домашних животных. Посуда была украшена орнаментом в виде «уточки», змейки, косого креста. По сердоликовой бипризматической шестигранной бусине А.В. Циркин датировал городище II–I вв. до н.э. [1977, с. 251]. Керамический комплекс с фигурно-штамповой орнаментацией В.В. Бобров отнес к переходному времени от эпохи бронзы к раннему железному веку [1999]. В настоящее время памятник исследован полностью. В том же 1976 г. на западных склонах горы в 500 м к северу от городища А.В. Цир-киным было открыто поселение эпохи поздней бронзы Арчекас IV [1977, с. 252].

В 1997 г. Кузбасская археологическая экспедиция совместной лаборатории археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН и КемГУ проводила разведочные работы в Мариинском р-не Кемеровской обл., в ходе которых были уточнены координаты поселения Арче-кас V, открытого И.И. Баухником в 1963 г., выявлен культурный слой мощностью 0,4 м; в обнажении собрана керамика тагаро-таштыкского времени. Экспедиция также открыла новый памятник эпохи поздней бронзы Арчекас VI.

Представленная хронология археологических работ на Арчекасе в течение 50 лет свидетельствует о том, что этот уникальный природный объект так и не стал местом целенаправленного исследования. На территории кряжа открыто всего семь археологических памятников, из которых изучены только два [Кулемзин, Бородкин, 1989]. Хотя можно предполагать, что небольшой кряж в равнинном окружении был для древних и средневековых групп населения наиболее привлекательным местом как обитания, так и в сакральном аспекте.

Условия и место обнаружения древних предметов

В октябре 2015 г. был случайно обнаружен комплекс древних металлических предметов. Местонахождение связано с березовым лесом и краем распаханного поля на высоком обрывистом берегу ручья Кабедат в 200 м к северо-востоку от поселения Арчекас V. Для выяснения обстоятельств и точного места обнаружения предметов был опрошен находчик А.П. Миронов, предоставивший сведения о глубине их залегания, и определены GPS-координаты.

Предметы были найдены на участке, расположенном вблизи и вдоль поля. Первая находка – бронзовый котел, сверху закрытый камнем. Его обнаружили вертикально стоящим в слое темно-серой супеси на глубине 0,35 м от дневной поверхности. В гумусированном слое над котлом были зафиксированы две плитки девонского песчаника со следами углублений, возможно, не природного происхождения. Точное расположение плиток относительно друг друга установить не удалось. Вероятно, котел преднамеренно был помещен в яму в вертикальном положении и прикрыт каменными «крышками». Четыре наконечника стрел находились компактной группой к югу от котла. «Оленная» бляшка была обнаружена к юго-востоку от него, а бронзовое «зеркало» – к северо-востоку. Наконец, в том же направлении, но на значительном расстоянии от котла был найден кинжал.

Описание находок

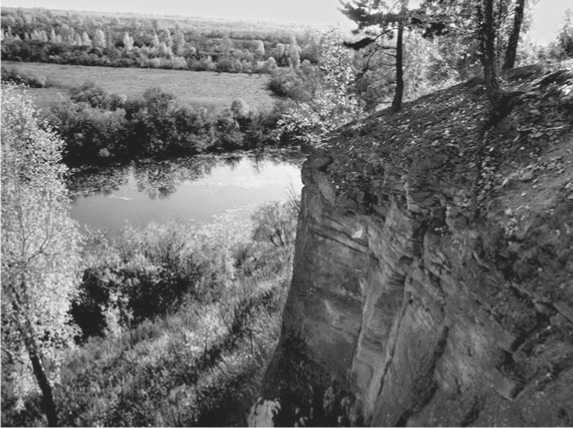

Котел (рис. 2) был изготовлен из оловянной бронзы* и имел повреждение, о чем свидетельствует произведенный в древности ремонт в виде аккуратной металлической заплатки на тулове (рис. 2, а ). По форме это полусферический сосуд на поддоне в виде усеченного конуса, к верхнему краю тулова прикреплены зооморфные ручки квадратного сечения, которые значительно заходят на внешнюю сторону плечиков. Стилизованные фигурки козлов имеют П-образную форму: горизонтально вытянутое туловище и вертикально поставленные ноги. Голова на усиленной шее слегка опущена, глаза и пасть не изображены, уши переданы в виде полуовалов. Рог отходит ото лба и, изгибаясь, соединяется со спиной (рис. 2, б ). На поверхности тулова котла по наибольшему его диаметру проходит шнуровой («веревочный» по: [Боковенко, 1977, с. 231]) пояс из трех рядов, два из которых соединены дугой. Высота котла 28 см (поддона – 7,8 см, фигурных ручек – 5,5 и 6,0 см). Диаметр венчика 18 см, тулова – 18,8, нижней части поддона – 10,7 см. Ширина плоского с наклоном внутрь края венчика 0,9 см, фигурок (с мордой) – 6 см. Толщина стенок 0,3 см, фигурок – 1 см. Размеры заплатки 1,7 × 1,2 см.

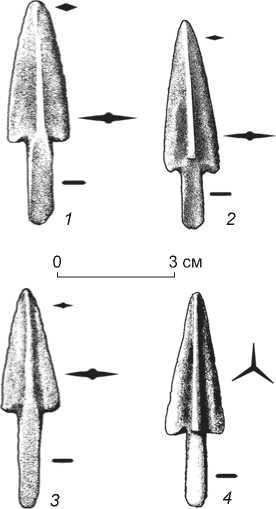

Все наконечники стрел можно отнести к группе черешковых. Насад у них в виде плоского черешка, который утончается к концу (рис. 3). Наконечники одинакового размера – 5,5 см, отличие только в длине черешка. Три наконечника двухлопастные с пером треугольной формы, но с индивидуальными особенностями в оформлении острия и основания. У двух острие имеет ромбовидное сечение и небольшие, опущенные вниз жала в основании. Ребро между гранями

Рис. 2. Бронзовый котел с зооморфными ручками (КМАЭЭ, КП 284). а – заплатка; б – ручка.

ромба переходит в продольную нервюру, которая на одном плавно сходится с плоскостью черешка, а на другом резко заканчивается у начала черешка. У третьего двухлопастного наконечника нервюра начинается от острия, а возле прямого основания пера плавно переходит в черешок. Четвертый наконечник трехлопастный с едва обозначенными жалами в основании. Все отлиты из оловянной бронзы, только один – с незначительной примесью мышьяка.

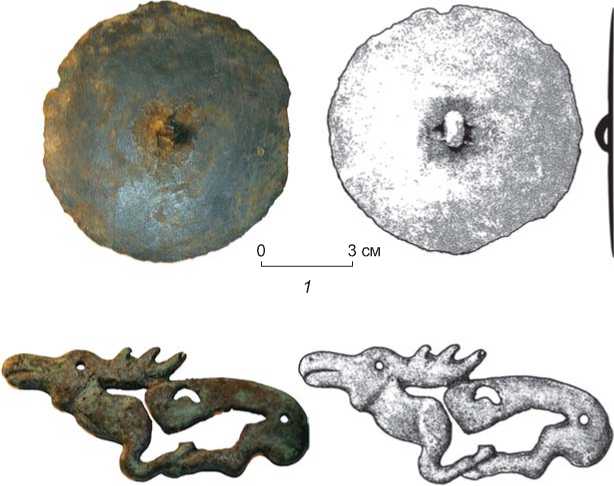

Среди находок с горы Арчекас отметим бронзовое «зеркало» диаметром 8,5 см, с дугообразной петелькой в центре для крепления предмета и бронзовую фигурку оленя, т.н. оленную бляшку (рис. 4). Животное передано в традиционной для скифо-сибирского звериного стиля позе – с согнутыми и соединенными под туловищем ногами. Голова больше напоминает лося. Маленькой ямкой обозначены ноздри, а углублением в виде бороздки – рот. Глаз передан круглым отверстием. Рога, соединенные со спиной, представлены в виде короткого, но широкого стержня с двумя отростками и загнутым вверх концом. Они больше похожи на рога лося. Туловище удлиненное, тонкое. Существующий на фигурке разрыв около лопатки – литейный брак. Особенностью «оленной» бляшки являются круглое отверстие на крупе и дугообразное на туловище.

Рис. 3. Бронзовые наконечники стрел. 1–3 – двухлопастные (КМАЭЭ, КП 287, 288);

4 – трехлопастный (КМАЭЭ, КП 289).

3 cм

0 3 cм 2

Рис. 4. Бронзовые «зеркало» (КМАЭЭ, КП 286) и «оленная» бляшка (КМАЭЭ, КП 285).

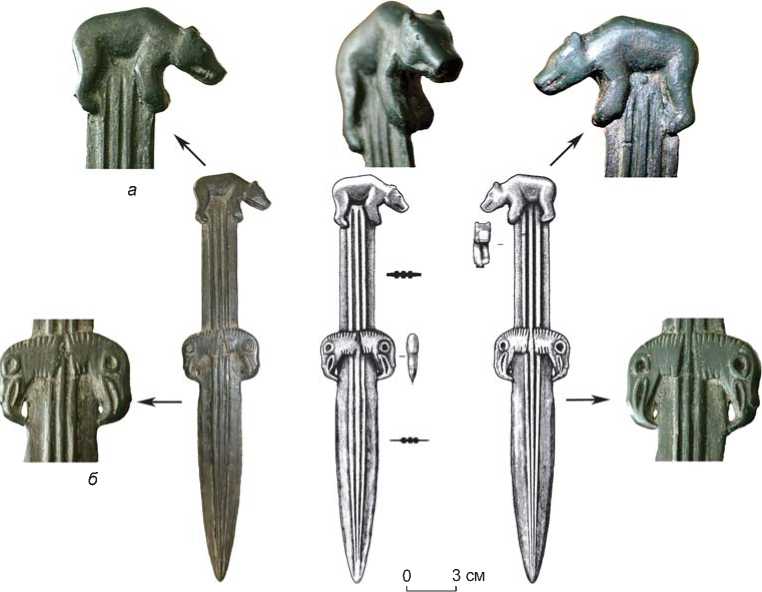

Бронзовый кинжал выделяется не только качеством изготовления, но и декором, выполненным в характерном для культур скифского времени Южной Сибири зверином стиле. Он представляет собой цельнолитое изделие, изготовленное в двусторонней литейной форме (рис. 5). По центральной оси кинжала от навершия рукояти до острия клинка идет рельефный валик, который рассекает гарду. На рукояти параллельно ему с двух сторон расположено еще по одному валику. Также оформлена нервюра на клинке, но валики сходятся к острию. Очень значимой морфологической особенностью кинжала является т.н. перехват под гардой, но выражен он едва заметно. Длина клинка до перекрестия 15,4 см (до клюва птицы – 12,5 см), рукояти, включая навершие, – 9,6 см. Ширина клинка 2,7 см, рукояти – 2,2 см, а толщина (без нервюры) – соответственно 0,30 и 0,35 см.

Навершием рукояти кинжала является скульптурное изображение медведя (рис. 5, а). Фигурка напоминает повисшую на животе тушу зверя. Такую ассоциацию вызывают вытянутые вниз лапы. Голова немного опущена, но она соответствует естественному состоянию животного. Поза, как у изображенного медведя, известна в скифо-сибирском искусстве звериного стиля и получила название «на цыпочках» или «на пуантах». Образ медведя передан в относительно реалистической манере. В частности, фигурка пропорциональна, а абрис головы настолько точно передан, что нет сомнения в том, какой вид животного воплощен в объемной скульптурке. Усиливают видовую характеристику небольшие уши в виде округлых выступов, маленькие глаза, изображенные круглыми ямками, и немного крупноватая пасть, обозначенная бороздкой. Длина фигурки 4,8 см, высота – 3,0, толщина – 0,9 см.

Гарда выполнена в виде птичьих голов, повернутых в противоположные стороны (рис. 5, б ). Они переданы уплощенной скульптурой, а шеи птиц – барельефом на плоскости кинжала. Край шеи расположен под углом к нервюре. Сверху на шее нанесены тонкие поперечные бороздки (как бы черточки), длина которых уменьшается к макушке. Низ шеи орнаментирован таким же способом. Голова птиц опущена вниз, так что острый конец достаточно широкого, загнутого под тупым (близким к прямому) углом клюва касается лезвия кинжала. Между клювом и клинком сегментовидное отверстие и необработанная часть литейного шва. Глаз изображен рельефным валиком, образующим слабовыраженный овал, и ямкой идентичной формы. Такой же изобразительный прием использован для передачи клюва птицы. Но этот узкий сегмент (валик и углубление) во всех четырех случаях имеет разные размеры. Усиливает образ хищной птицы надкостница на клюве. В целом изображение больше напоминает орлана, чем грифона. Но идентична иконография, свойственная скифо-сибирскому стилю.

Рис. 5. Бронзовый кинжал (хранится в частной коллекции).

Историко-археологическая интерпретация бронзовых предметов

Априори можно указать на то, что все бронзовые изделия, найденные вместе с котлом, относятся к культурам скифского времени, прежде всего Южной Сибири. К «общескифским» предметам относятся и котлы, но аналогичные арчекасскому обнаружены только в ареале тагарской культуры. Так, небольшой котел на поддоне с вертикальными ручками в виде литых фигурок горных козлов был найден в 1920-х гг. в Минусинском крае (в настоящее время хранится в Иркутском краеведческом музее, КП 7486–36). Впервые он опубликован в статье Э.Р. Рыгдылона и П.П. Хороших [1959, с. 255–256]. Отличие заключается только в более выразительной трактовке образа козла: морда опущена вниз, рельефные рога, упирающиеся в шею, повторяют ее изгиб, ноги слегка изогнуты, хвост более выражен и загнут вверх. М.П. Завитухиной описана ручка котла со стилизованной фигурой горного козла из коллекции И.А. Лопатина, случайно найденная у с. Чадобец Енисейской губ. (Государственный Эрмитаж, инв. № 5531/1482) [1983, с. 38]. Стилистически фрагмент аналогичен ручкам арчекасского котла, но есть некоторые отличия: размеры фигуры (11,2 см), форма прямо вытянутой морды с ярко выраженным выступом надглазничной дуги и отсутствие хвоста. Близкие по стилю, но с ручками в виде лошадей котлы были найдены у с. Тигритского в Минусинском крае [Членова, 1967, с. 283], на Черной Речке южнее г. Томска (музей ТГУ, КП 7313) и у с. Колывань на р. Чае, приблизительно в 12 км от горы Кулайки [Мягков, 1929, с. 60].

По разработанным типологическим признакам котлы с зооморфными ручками относят к типу А I/5 [Членова, 1967, с. 94], по морфологическим – к подтипу А-1 типа I [Боковенко, 1981, с. 46]. Н.А. Боковенко высказал предположение о их производстве в минусинском центре [Там же]. Хронологическая атрибуция котлов у специалистов неоднозначная в связи с тем, что основная часть предметов происходит из случайных сборов. Исключением является курган Аржан-2 на территории Тувы, в котором два котла были обнаружены за стенкой погребальной камеры [Чугунов, 2004, с. 25–26]. Небезынтересно, что один из них по размерам, пропорциям, «веревочному» орнаменту и П-образным ручкам, но не в виде фигурок животных, идентичен арчекас-скому. Что же касается датировки, то Н.А. Боковенко считает преждевременным устанавливать хронологию котлов; можно лишь предполагать их появление (в частности, I типа) примерно в VIII–VII вв. до н.э. [1981, с. 49]. М.П. Завитухина относила котлы с зооморфными ручками к раннетагарским художественным изделиям, где присутствовали архаические образы. Одной из стилевых особенностей этих изделий она считала подчеркнутую геометризацию форм. По мнению М.П. Завитухиной, такие котлы должны быть датированы VII–VI вв. до н.э. [1983, с. 22]. Идентична точка зрения Н.Л. Членовой, которая отметила, что ручки котла из иркутского музея выполнены в типично «минусинском стиле» VI в. до н.э., но при этом допускала возможность существования подобных изделий и позднее, когда котлы были предметами культа [1967, с. 95, 97]. Интересна ее идея о том, что котлы с зооморфными ручками не являются основной линией развития данной категории предметов в тагарской культуре. Э.Р. Рыгдылон и П.П. Хороших допускали возможность их существования в конце тагарской эпохи вплоть до таштыкской [1959, с. 258].

Бронзовые черешковые наконечники стрел, как двух-, так и трехлопастные, характерны для культур скифо-сибирского мира, вероятно, его восточных районов. С их публикацией связана обширная специальная литература. Поэтому ограничимся некоторыми работами, посвященными археологии Южной Сибири и близких к ней территорий. Так, А.М. Кулемзин, характеризуя тагарские бронзовые наконечники стрел, отмечает, что тип двухлопастных черешковых являлся традиционным для местного населения, хотя аналоги известны на памятниках восточных районов Центральной Азии [Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011, с. 74; Волков, 1962; Цыбиктаров, 1998, рис. 63]. Время существования подобных наконечников он определяет IV–III вв. до н.э. [Кулемзин, 1976, с. 49–52]. А.И. Мартынов датирует их на лесостепной территории распространения тагарской культуры V–IV вв. до н.э. [1976, с. 10–13]. Н.Л. Членова также выделила двухлопастные наконечники в отдельный тип и отнесла их к VII–VI вв. до н.э. [1967, с. 41–42]. Идентичная ситуация с ареалом и хронологией трехлопастных наконечников стрел. Но они представлены не только на территории распространения тагарской культуры, но и в Южной Сибири, Забайкалье и Монголии. Так, тувинские наконечники этого типа исследователи датируют VII–VI вв. до н.э., допуская возможно сть существования в V [Членова, 1961, с. 137] или в V–IV вв. до н.э. [Чугунов, 1999, с. 36, 44].

«Зеркала», аналогичные арчекасскому, являлись наиболее значимыми предметами в погребальном обряде южно-сибирского населения скифского времени. Огромное их количество представлено и в некрополях тагарской культуры. Бесспорно, к этой культуре относится «оленная» бляшка, о чем свидетельствуют ее иконографические и стилистические особенности [Бобров, 1973, с. 17–18]. Кроме того, именно они позволяют отнести данное изделие к IV–III вв. до н.э. Нетипичными для тагарских бляшек являются излом задней ноги у бедра, отверстия на крупе и туловище. Соблазнительно видеть в них трансформированные элементы саяно-алтайского стиля.

Нет сомнения в том, что кинжал по морфологическим признакам и изобразительному стилю относится к скифскому времени и изготовлен тагарскими мастерами. Если его пропорции и в целом облик типичны для кинжалов культур скифо-сибирского мира, то оформление навершия и перекрестия в зверином стиле в большей степени характерно для тагарско-го клинкового оружия. Кроме нахождения кинжала на северо-западной периферии ареала тагарской культуры, его культурную принадлежность подтверждает еще один признак – перехват на клинке ниже перекрестия. Г.А. Максименков и А.М. Кулемзин достаточно убедительно доказали, что этот признак типичен для линии развития данного клинкового оружия северных лесостепных районов распространения тагарской культуры [Максименков, 1961, с. 306; Ку-лемзин, 1974, с. 34]. Подчеркивает принадлежность рассматриваемого изделия к южно-сибирскому звериному стилю скифской эпохи поза медведя. Кинжалов и ножей с навершием в виде животного, стоящего «на цыпочках», не так уж много на территории Южной Сибири. И преимущественно они найдены в ареале тагарской культуры [Бобров, Моор, 2011].

Со среднего Енисея происходят четыре кинжала с навершием в виде фигурки кабана, стоящего так, что ноги его спускаются на рукоять. Идентичное на-вершие у кинжала, обнаруженного в кургане Аржан [Грязнов, 1980, с. 22, рис. 11, 3 , 4 ]. Рукоять некоторых тагарских ножей также декорирована фигуркой стоящего кабана (Гришкин Лог, кург. 16, мог. 1 [Максименков, 2003, с. 40; Членова, 1997, с. 16]) или лося (Подгорное Озеро, кург. 1, мог. 3; Кичик-Кюзюр, кург. 2, мог. 7 [Завитухина, Морозов, 2003, с. 107; За-витухина, 1983, табл. 151–152]). Подобные изображения копытных животных в большей степени соответствуют искусству восточных районов скифского мира. Но в качестве навершия они чаще встречаются в ареале тагарской культуры. Изображения животных в такой позе известны на каменных плоскостях и в виде барельефа на металле. Необычность кинжалу придают образ медведя на навершии, нервюра из тройных валиков и изображения голов орланов, которые очень редки в скифо-сибирском искусстве [Шульга, 2002]. Образ медведя представлен в торевтике второй половины I тыс. до н.э. на территории Новосибирского Приобья [Троицкая, Дураков, 2003] и, скорее всего, связан с кулайскими мигрантами из северных таежных районов. Вполне возможно, что кинжал был сделан тагарскими мастерами по заказу обитателей тайги.

Ландшафтные особенности месторасположения Арчекасского кряжа позволяют предполагать культовую атрибуцию находок, а котел рассматривать как ритуальный символ. Следует обратить внимание на то, что он сопровождался комплексом предметов.

Показателен в этом плане комплекс предметов, найденных у устья р. Малая Киргизка в 10 км от Томска. Здесь также был обнаружен бронзовый котел, поставленный в неглубокую ямку. На незначительном удалении от него лежали колоколовидное навершие и керамический сосуд на поддоне [Плетнёва, Мец, 1999, с. 11–13]. Авторы убедительно аргументируют ритуальное назначение этого комплекса. Нельзя не отметить сравнительно небольшие размеры арчекасского котла, что может свидетельствовать о его неутилитарном назначении. По мнению С.И. Руденко, такие котелки могли использоваться для раскуривания трав [1953, табл. XXIV]. Об этом же упоминают в своей статье Э.Р. Рыгдылон и П.П. Хороших [1959, с. 256]. Ручки, вероятно, выполняли функции сакрально-магического свойства [Боковенко, 1977, с. 232]. Не углубляясь в семантические интерпретации сакральной функции котлов, о которой не раз упоминали в своих статьях А.К. Акишев [1984, с. 22–28], А.Л. Топорков [1989, с. 89–95], Г.С. Джумабеков [1996], Н.А. Боковенко [1977, с. 232], отметим, что все они считают котлы главными атрибутами празднеств религиозно-поминального характера либо культовых действий, производившихся в определенных «священных» местах. Небезынтересен факт нахождения двух каменных плиток вместе с котлом. Вероятнее всего, они функционально как-то связаны с последним. Например, А.М. Тальгрен рассматривал каменные «столики» в качестве подставок для сосудов-курильниц [Tallgren, 1937].

Что же касается предметов, найденных на горе Ар-чекас, то можно предположить совершение каких-то действий с использованием котла в центре поселения или на возвышенности в другой его части (над поселением). В качестве обстоятельства обнаружения находок отмечена такая возвышенность, в связи с чем можно предложить несколько вариантов объяснения, почему котел оказался здесь: был преднамеренно спрятан в землю с надеждой вернуться; остался по причине неожиданного прекращения функционирования святилища и ухода его хозяев; был оставлен для совершения следующего ритуала непреднамеренно надолго.

Список литературы Бронзовые предметы скифского времени с горы Арчекас (Кузнецкий Алатау): новые находки

- Акишев А.К. Искусство и мифология саков. - Алма-Ата: Наука, 1984. - 176 с

- Баухник И.И. Археологические находки с горы Арчекас // Изв. лаборатории археологических исследований / Кем. гос. пед. ин-т. - 1970. - Вып. 2. - С. 49-53

- Баштанник С.В., Жаронкин В.Н., Симонов Д.А., Соколов П.Г., Ширин Ю.В., Фрибус А.В. Результаты археологических разведок по мониторингу состояния, сохранности и использования объектов археологического наследия Кемеровской области // Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны памятников археологии). - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. -Вып. III. - С. 5-41.

- Бобров В.В. Олень в скифо-сибирском искусстве звериного стиля (татарская культура): автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 1973. - 29 с.

- Бобров В.В. Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху бронзы: дис. в форме науч. докл. д-ра ист. наук. - Новосибирск, 1992. - 45 с.