Бухта Находка-2: первые результаты археологического изучения грунтового могильника VI-XIII веков на полуострове Ямал

Автор: Кардаш О.В., Гайдакова З.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

До настоящего времени в тундровой зоне Крайнего Севера Западной Сибири грунтовые могильники не были известны. Находки погребений ограничивались одиночными могилами. В ходе разведочных работ в южной части п-ва Ямал в 2012 г. был обнаружен первый средневековый комплекс захоронений. Его частичное стационарное изучение состоялось летом 2016 г. Результаты исследований памятника свидетельствует о существовании на полуострове в Средние века автохтонного населения, практиковавшего погребальный обряд, характерный для населения таежной зоны Сибири, который отличается от ритуала современных тундровых ненцев, практикующих наземные захоронения - хальмеры.

Север западной сибири, п-ов ямал, карское море, обская губа, бухта находка, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/145144897

IDR: 145144897 | УДК: 903.59

Текст научной статьи Бухта Находка-2: первые результаты археологического изучения грунтового могильника VI-XIII веков на полуострове Ямал

В работе представлены основные результаты археологического исследования грунтового могильника Бухта Находка-2 (рис. 1). Он расположен на западном берегу безымянного озера у бухты Находка в заливе Обская губа (Карское море), в 255 км к северо-востоку от г. Салехарда, в 75 км к северо-востоку от пос. Яр-Сале Ямальского р-на Ямало-Ненецкого автономного округа. Раскопки были проведены сотрудниками Института археологии Севера и Института археологии и этнографии СО РАН.

Было заложено врсемь рекогносцировочных раскопов в местах обнаружения следов захоронений на участках, поврежденных ветровой эрозией. Общая площадь раскопов составила 168 м2 [Кар-даш, 2017].

В ходе археологических работ 2016 г. изучены 14 захоронений, в которых обнаружены о статки 6 индивидов. Исследованные погребения относятся к двум периодам. В этой связи погребения получили двойную нумерацию.

О район проведения работ

Рис. 1. Расположение могильника Бухта Находка-2.

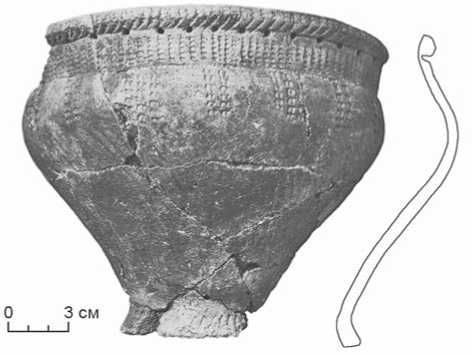

Рис. 2. Керамический сосуд из погр. 1.1. Могильник Бухта Находка-2.

лежат женщине, умершей в возрасте 30–45 лет. Сопроводительный инвентарь представлен керамическим сосудом (рис. 2), двумя бронзовыми височными кольцами, железным ножом и бронзовой бляхой-подвеской с антропоморфным изображением, которая была преднамеренно разбита в древности на три части. Изделие представляет композицию из фронтально стоящей антропоморфной фигуры, фланкированной двумя зооморфными фигурами; по краям изделия фиксируется ложнотекстильный кант.

В погр. 1.2 (рис. 3) были зафиксированы остатки саркофага из досок и бересты. Скелет анатомически целый. Погребенный был уложен на спину, голова повернута вправо, правая рука слегка согнута в локте, а кисть расположена в области таза, левая рука вытянута вдоль тела, ноги согнуты в коленях и повернуты влево. Предварительно установлено, что останки принадлежат мужчине, умершему в возрасте старше 55 лет. Сопроводительный инвентарь представлен аморфной медной пластиной, лежавшей на лобной кости, и ножом в ко- стяной рукояти.

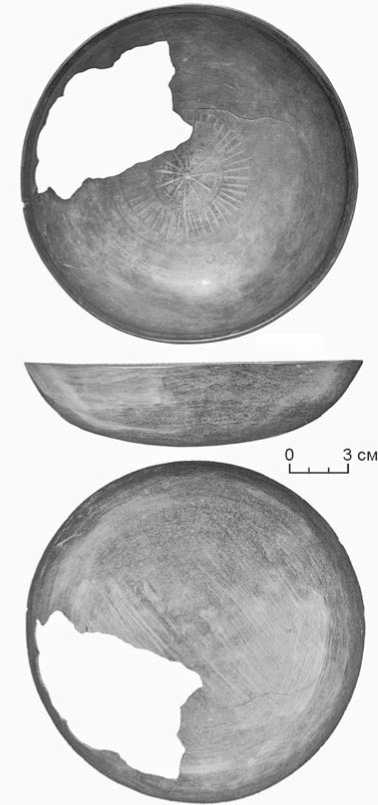

Два других погребения представлены только сопроводительным инвентарем. В результате ветровой эрозии костные останки были перемещены. Особый интерес представляет чаша из погр. 1.3, изготовленная из оло-вянистой бронзы, полусферическая, археологически целая (рис. 4). Диаметр 16,4 см, высота 4,9 см. Чаша невысокая, тонкостенная с округлыми бортиками. С внутренней стороны сосуда плоским чеканом выполнен орнамент, состоящий из пяти окружностей и линий-лучей. В центре донной части – точка, от которой отходят 12 линий-лучей. За ними прочерчены

Первая группа представлена комплексами зеленогорской археологической культуры середины VI – середины VII в. [Зыков, 2012, с. 61–68]. Захоронения этого времени промаркированы цифрой 1. В группе четыре погребения, костные останки сохранились только в двух.

В погр. 1.1 зафиксирована анатомически целая верхняя часть скелета, от нижней сохранилась только левая бедренная ко сть. Останки принад- три концентрические окружности, которые вписаны в еще одну; пространство между окружностями заштриховано линиями, направленными в центр. За четвертой окружностью, через 6 мм, прочерчена пятая; пространство между ними не орнаментировано. Подобные изделия известны в коллекции могильника Сайгатинский III; атрибутированы как иранские IX–XI вв. [Зыков и др., 1994, с. 155, рис. 302, 303; с. 123, табл. 302, 303].

Рис. 3. Погр. 1.2. Вид с запада. Могильник Бухта Находка-2.

Вторая группа представлена десятью погребениями XII–XIII вв. Костные остатки содержались в четырех из них, два погребения повреждены эрозией, остальные четыре – кенотафы.

В погр. 2.1 (рис. 5) был зафиксирован анатомически целый скелет. Погребенный был уложен на левый бок, с согнутыми и прижатыми к корпусу руками и ногами. Останки принадлежат женщине, умершей в возрасте 20–30 лет. Также были найдены останки младенца, умершего в возрасте 0–0,5 лет. Сопроводительный инвентарь представлен аморфной медной пластиной.

Погр. 2.2 принадлежит женщине, умершей в возрасте 20–45 лет. Трупоположение аналогично погр. 2.1. Сопроводительный инвентарь представлен парой бронзовых височных колец.

Погр. 2.3 представлено только черепом. Особую значимо сть этому погребению придает обнаруженный медный котел, который и накрывал череп. Котел уцелел частично, стенки деформированы. Размер сохранившейся части изделия 34 × 20 см. Скорее всего, имел прямые стенки и плоское дно. Подобные котлы были повсеместно распространены в Западной Сибири в XII–XIV вв. [Руденко, 2000, с. 111, рис. 12, 20–22 ].

Особый интерес представляет погр. 2.4, содержавшее меховой сверток с остатками берестяно-

Рис. 4. Чаша из погр. 1.3. Оловянистая бронза. Могильник Бухта Находка-2.

Рис. 5. Погр. 2.1. Вид с юга. Могильник Бухта Находка-2.

го саркофага. Лицо закрывал головной убор ворсом внутрь. Сверток был уложен в деревянную конструкцию, верхняя часть которой сохранилась в виде широкой плахи, остальное – в виде древесного тлена. В меховом свертке обнаружен скелет, кости расположены в анатомическом порядке. Погребенный был уложен на спину, руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямые. Сопроводительный инвентарь представлен однобусинными височными кольцами, различными подвесками и бляшками, пластиной, фрагментами стенок медного котла, ушком котла и конусом, свернутым из фрагмента стенки котла, который также указывает на особую значимость данного захоронения. Подобные конусы К.А. Руденко называет сосудами-символамии; встречаются они крайне редко, известны в погребениях Кузьминского могильника в Прикамье, датированы концом XI – XII в. [Руденко, 2000, с. 41, 103, рис. 4]. Подобное изделие было обнаружено в могильнике Зеленый Яр и датировано XIII в. [Зеленый яр..., 2005, с. 112].

В двух погребениях был зафиксирован только сопроводительный инвентарь. В результате ветровой эрозии костные останки были перемещены.

В составе могильника XII – XIII вв. было обнаружено четыре кенотафа. Наибольшую научную ценность представляют погребения 2.9а и 2.9б, в которых находились два меховых свертка. Между свертками располагались остатки деревянного перекрытия. Сами свертки были помещены в один берестяной саркофаг подквадратной формы. После извлечения меховых свертков из погребения они были законсервированы и доставлены в лабораторию для дальнейшего изучения. В лаборатории был произведен разбор свертков, в которых были обнаружены остатки сухой спрессованной травы и фрагменты кожи. В свертках и рядом с ними был зафиксирован сопроводительный инвентарь. Так, в погр. 2.9а были обнаружены узкая медная пластина в виде ленты, три фрагмента стенок медных котлов, височное кольцо, полая объемная подвеска с кожаным шнурком, железный нож, изделие неясного назначения, берестяные нашивки. В погр. 2.9б были найдены подпрямоугольная медная пластина, два фрагмента стенок медных котлов, височное кольцо, железный нож, крестовидная бляшка (универсальное нашивное украшение).

В заключение подведем итоги исследований могильника Бухта Находка-2 в 2016 г.

Во-первых, в плане погребальной обрядности отметим наличие в комплекс е захоронений XII–XIII вв. индивидов, уложенных на левый бок с согнутыми и прижатыми к корпусу руками и ногами. Скорченные погребения не характерны для данного региона и зафиксированы впервые.

Во-вторых, следует подчеркнуть связь могильника и городища. На севере Западной Сибири все исследованные средневековые грунтовые могильники представляют собой отдельные от поселенческих комплексов объекты. Здесь же можно до- стоверно связать поселенческий и погребальный комплексы, поскольку захоронения второй группы синхронны городищу Бухта Находка и являются общинным местом погребения его жителей.

В-третьих, большой интерес представляют кенотафы с куклами, которые имитировали погребенных. Изготовление различных кукол (манекенов, человеческих тел) являлось одной из характерных черт погребальных обрядов таштыкской культуры Минусинской котловины и имело соответствующее мировоззренческое обоснование [Вадецкая, 1999, с. 17–23]. В средневековых погребениях Западной Сибири прослеживается влияние минусинского населения таштыкской эпохи. В одно из захоронений могильника Сайгатинский III VIII–IX вв. была помещена кукла в рост человека, «тело» и «руки» которой были сделаны из прутиков, а голова из куска глины. На куклу была одета меховая одежда, на левую «руку» – бронзовый браслет, на «талию» – пояс с пряжкой. Кукла была захоронена на общем кладбище по всем канонам погребального обряда – в могильной яме с берестяной подстилкой, будучи завернутой в бересту и укрытой еще одним куском бересты.

Следует отметить, что на дневной поверхности могильные ямы не фиксировались, а в стратиграфических разрезах прослеживаются довольно мощные эоловые отложения. Это позволило сделать вывод о том, что для погребений могильные ямы не выкапывались, а погребальные сооружения ставились на углубленных участках ветровых эрозий, и с течением времени над ними появлялась насыпь природного происхождения.

Всего в ходе раскопок было найдено 78 отдельных предметов. Помимо археологической коллекции были собраны археозоологическая и антропологическая коллекции, образцы почвы, остатки органических материалов. Коллекции были переданы для проведения анализов естественно-научными методами.

Продолжение исследований могильника Бухта Находка-2 необходимо в связи с продолжающимся процессом разрушения ветровой эрозией и особой ценностью обнаруженных источников.

Список литературы Бухта Находка-2: первые результаты археологического изучения грунтового могильника VI-XIII веков на полуострове Ямал

- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. - СПб.: Петербург востоковедение, 1999. -440 с. - (Archaeologica Petropolitana; т. VII).

- Зеленый яр: археологический комплекс эпохи Средневековья в СеверномПриобье / под ред. Н.В. Федоровой. - Екатеринбург; Салехард: Изд-воУрО РАН, 2005. -368 с.

- Зыков А.П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековье и Новое время. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 2012. - 232 с.

- Зыков А.П., Кокшаров С.Ф., Терехова Л.М., Федорова Н.В. Угорское наследие: древности Западной Сибири из собраний Уральского университета. - Екатеринбург: Внешторгиздат, 1994. - 158 с.

- Кардаш О.В. Городок сихиртя в Бухте Находка (первые результаты исследований). - Екатеринбург; Нефтеюганск: АМБ, 2011. - 60 с.

- Кардаш О.В. Отчет о НИР «Археологические раскопки выявленного объекта археологического наследия "могильник Бухта Находка-2" в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году». - Новосибирск, 2017. - 157 с.

- Руденко К.А. Металлическая посуда Поволжья и Прикамья в VIII-XI вв. - Казань: Репер, 2000. - 156 с.

- Усолкина М.А. Отчет о НИР «Проведение археологических разведочных работ на побережье бухты Находка». - Нефтеюганск, 2012. - 160 с.