Бурятский традиционный лук в собрании Российского этнографического музея (по документам о поступлении до 1930-х годов)

Автор: Харитонов Р.М., Андреева Е.А., Михиенко В.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены шесть единиц хранения из фондов Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), собранных на территории проживания бурят или интерпретированных как бурятские луки (сборы Ц. Жамцарано, С. И. Руденко, А. П. Баранникова). Три предмета определены как бурятские сложные луки, выполненные в местной производственной традиции XIX - начала XX в., набор накладок предметов не полный, основа цельнодеревянная, берестяная и сухожильная оклейки сильно повреждены. Проанализированные предметы подтверждают общность представлений бурятских мастеров о параметрах и внешнем виде готового изделия, резко выделяющих бурятскую традицию относительно соседних. Два являются детскими игрушками, отражающими особенности сложных изделий, используемых бурятами. Под одним номером хранятся детали разных луков, их идентификация затруднена.

Традиционный лук, российский этнографический музей, буряты, забайкалье, предбайкалье, оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/147244235

IDR: 147244235 | УДК: 903.223 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-125-138

Текст научной статьи Бурятский традиционный лук в собрании Российского этнографического музея (по документам о поступлении до 1930-х годов)

Важную роль в изучении и понимании особенностей ручного метательного оружия народов прошлого играют целиком сохранившиеся предметы, полученные в ходе этнографических изысканий. Поздние конструкции, уже не предназначенные для поражения живой силы противника, могут иметь те же конструктивные элементы, что и более ранние боевые и универсальные аналоги. Особенно важным для правильной интерпретации материала являются исторический и культурный контекст, место изготовления и сборов, в частности, если предметы имеют утилитарное назначение и не потеряли своих качеств.

Одним из крупнейших специализированных отечественных музеев, содержащих значительные по масштабам коллекции оружия, является Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург (далее – РЭМ). На сегодняшний день в его фондах хранится 11 традиционных луков, собранных на территории проживания бурят или интерпретированных как бу- рятские. Особый интерес представляют предметы, поступившие в музей до 1930-х гг. (шесть единиц хранения) (рис. 1, 2). Во-первых, эти предметы не являются специализированными спортивными (спортивная бурятская конструкция, связанная с мастерами агинских бурят, распространившаяся примерно с середины XIX в.), во-вторых, они были собраны специалистами в ходе профессиональных этнографических изысканий, благодаря чему музейные данные содержат информацию о месте сбора и времени поступления, а также описания предметов на момент регистрации.

Ранее отдельные предметы из РЭМ уже привлекались для изучения материальной культуры бурят [Бадмаев, 1997, с. 76], однако детально охарактеризованы не были.

Важной особенностью является то, что отдельные предметы значительно повреждены, в частности, из-за наводнения 1924 г. Это делает возможным проследить те элементы конструкций, которые чаще всего скрыты в целых предметах или не сохраняются в археологических памятниках, что еще в большей степени актуализирует обращение к данным материалам. Морфологические особенности поврежденных предметов позволяют соотносить их с целыми луками из других музейных и частных коллекций, что значительно дополнит наши знания о технологии и устройстве конкретных конструкций и их вариаций.

Целью настоящего исследования является ввод в научный оборот и выявление конструктивных особенностей бурятских луков, поступивших в фонды РЭМ до 1930-х гг., для последующей их атрибуции и расширения представлений о ручном метательном оружии бурят.

Методы исследования

Для описания и изучения предметов неприменим классический оружиеведческий метод, заключающийся в классификации луков по внешним формальным признакам (основным является форма накладок и их положение на кибити). Это связанно с сохранностью предметов: все изделия значительно повреждены и не отражают целой конструкции, при этом следы не-сохранившихся накладок или иных конструктивных элементов четко прослеживаются. Таким образом, для наиболее полной характеристики материалов представлено индивидуальное описание их конструкции на момент осмотра. Подобный принцип изучения целых изделий неоднократно апробирован в работах отечественных специалистов [Милованов, Иерусалимская, 1976; Ермолов, 1987; Артемьев, 1990; Бравина, Дьяконов, 2020].

Характеристика дается в рамках представлений о луке как о сложном изделии, включающем тетиву и корпус (рабочая часть). Корпус лука состоит из рукояти (с отдельной областью хвата) и плеч. Плечи «сложных» луков (оснащенных негнущимися концами) можно разделить на «упругие» плечи (рабочая упругая часть плеч) и концевые зоны жесткости, которые, в свою очередь, разделяются на негнущиеся концы и переходные зоны (специальные области, расположенные между концами и упругими плечами, в которых происходит достижение необходимого угла между функциональными зонами и постепенно возрастает жесткость корпуса). Внешнюю часть корпуса (направленную в сторону выстрела) традиционно называют спинкой, внутреннюю - животом, под кибитью понимается деревянная основа. Фронтальные пластины укрепляли корпус со стороны стрелка, боковые - боковую поверхностью, тыльные - спинку. Место контакта тетивы и корпуса в переходных зонах оснащали подпорками.

Для характеристики схожих конструктивных элементов выделено три основных параметра: морфология и размерные характеристики корпуса, устройство деревянной основы, набор накладок. Параметры и их изменение, а также описание морфологии корпуса даются от центра корпуса к окончаниям.

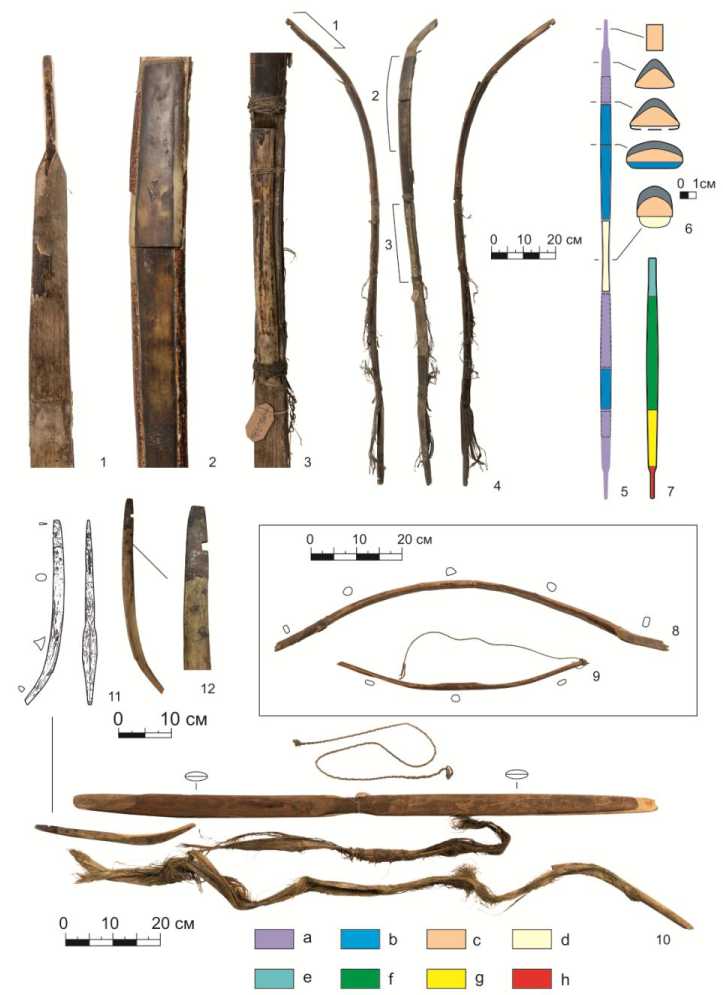

Рис. 1. Луки РЭМ 1165-17 ( 1 – 7 ), РЭМ 1165-18 ( 10 – 12 ), РЭМ 4040-210 и РЭМ 4040-212:

1 – внутренняя поверхность переходной зоны и конца; 2 – внутренняя поверхность упругого плеча (стык фронтальных плечевых накладок); 3 – внутренняя поверхность рукояти; 4 – общий вид; 5 – схема расположения накладок; 6 – сечение корпуса; 7 – пропорции функциональных зон; 8 – РЭМ 4040-212; 9 – РЭМ 4040-210; 10 – предметы, хранящиеся под инвентарным номером; 11 – рисунок концевой детали маньчжуро-монгольского лука; 12 – концевой металлический вкладыш; a – абрис внутренней поверхности корпуса; b – накладки из полого рога; c – деревянная основа; d – накладки из рога оленя; e – рукоять; f – упругое плечо; g – переходная зона; h – негнущий-ся конец

Fig. 1. Bows RME 1165-17 ( 1 – 7 ), RME 1165-18 ( 10 – 12 ), RME 4040-210 and RME 4040-212:

1 – inner surface of the transition zone and bow ear; 2 – inner surface of the elastic limb (junction of the front limb plates); 3 – inner surface of the handle; 4 – general view; 5 – location of the plates; 6 – section of the body; 7 – proportions of functional zones; 8 – RME 4040-212; 9 – RME 4040-210; 10 – items stored under the inventory number; 11 – drawing of the bow ear detail of a Manchu-Mongolian bow; 12 – bow ear metal liner; a – contour of the inner surface of the body; b – plates made of hollow horn; c – wooden base; d – plates made of deer antlers; e – handle; f – elastic limb; g – transition zone; h – bow ear

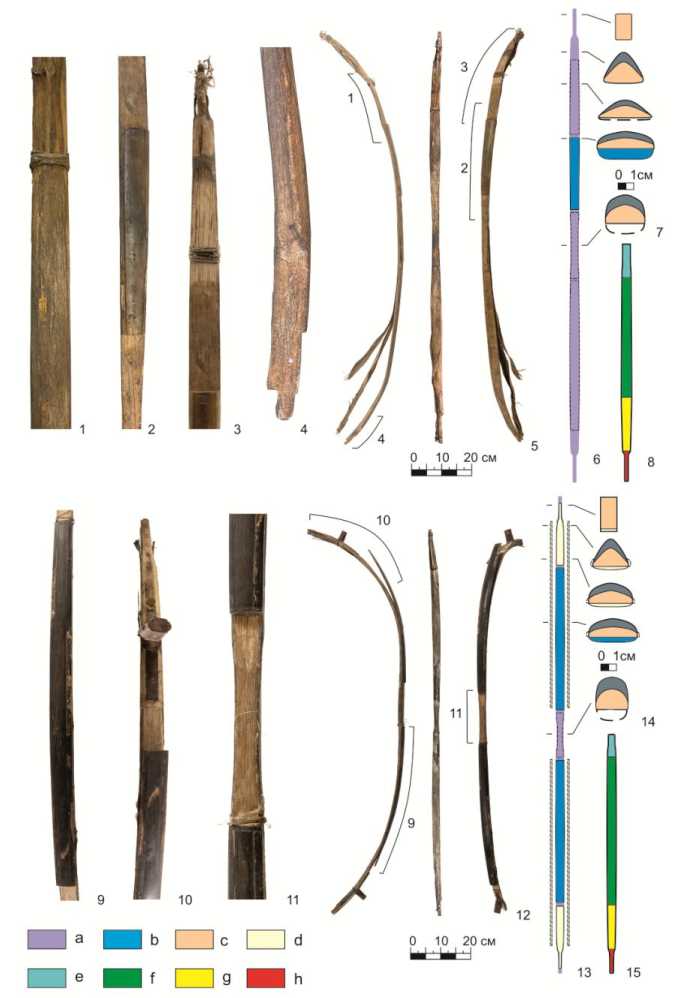

Рис. 2. Луки РЭМ 1457-1 ( 1 – 8 ) и РЭМ 4048-155 ( 9 – 15 ):

1 – внешняя поверхность упругого плеча и переходной зоны; 2 – внутренняя поверхность упругого плеча; 3 – внутренняя поверхность переходной зоны и конца; 4 – боковая поверхность негнущегося конца; 5 – общий вид; 6 – схема расположения накладок; 7 – сечение корпуса; 8 – пропорции функциональных зон; 9 – внутренняя поверхность упругого плеча; 10 – внутренняя поверхность переходной зоны и конца; 11 – внутренняя поверхность рукояти; 12 – общий вид; 13 – схема расположения накладок; 14 – сечение корпуса; 15 – пропорции функциональных зон; a – абрис внутренней поверхности корпуса; b – накладки из полого рога; c – деревянная основа; d – накладки из рога оленя; e – рукоять; f – упругое плечо; g – переходная зона; h – негнущийся конец

Fig. 2. Bows RME 1457-1 ( 1 – 8 ) and RME 4048-155 ( 9 – 15 ):

-

1 – outer surface of the elastic limb and transition zone; 2 – inner surface of the elastic limb; 3 – inner surface of the transition zone and bow ear; 4 – lateral surface of the bow ear; 5 – general view; 6 – layout of the plates; 7 – section of the body; 8 – proportions of functional zones; 9 – inner surface of the elastic limb; 10 – inner surface of the transition zone and bow ear; 11 – inner surface of the handle; 12 – general view; 13 – layout diagram of the plates; 14 – section of the body; 15 – proportions of functional zones; a – contour of the inner surface of the body; b – plates made of hollow horn; c – wooden base; d – plates made of deer antlers; e – handle; f – elastic limb; g – transition zone; h – bow ear

Описание материала

РЭМ 1165-17. Собран Ц. Жамцарано в 1906 г. на территории Аларского ведомства Иркутской губернии 1, зарегистрирован в 1907 г. автором сборов. На момент регистрации имел «ременную тетиву», был изготовлен из бычьего рога и сухожилий, с «двойными зарубками», «оправлен в кость» и оклеен берестой, имел деревянные «подставки», уже на тот момент «старый, бывший в починке». «Длина по спинке» 153 см, «длина» 143 см, «расстояние от тетивы до лука в натянутом состоянии 19 см» (далее – база лука). Был собран у аларских бурят 2.

На момент осмотра лук значительно поврежден (рис. 1, 1–7 ): одно плечо практически полностью выпрямлено, второе сохранило изгиб (плавно изогнуто в сторону спинки), который, вероятно, изначально был более резким; угол концов относительно рукояти 0° и 120°; от большей части спинки отклеены сухожильные волокна (на прямом плече практически полностью отклеены, но сохранили длину и зафиксированы обмоткой, на рукояти и упругой части целого плеча до переходных зон оклейка не повреждена и далее отсутствует полностью); на внутренней поверхности отсутствуют некоторые фронтальные накладки, берестяная оклейка снята почти полностью (рис. 1, 4 ). Всё это не позволяет четко проследить отдельные параметры и геометрию целого изделия.

Длина корпуса около 150 см, плечи симметричны, ось по фронтальной поверхности практически не повреждена. Рукоять в сечении округлая, шириной 2,2–2,7 см, толщиной 2,6 см (с сухожилиями и накладкой), ограничена длиной фронтальной накладки из рога оленя (22 см) (рис. 1, 3 ). Упругие плечи длиной 36 см расширяются от 2,7 до 3,5 см (максимальная ширина) и утончаются до 1,7 см (минимальная толщина 1,3 см, без накладки) и далее до переходных зон сужаются до 3,1 см, толщина не меняется (в сечении уплощенный эллипс, толщина кибити близка к 0,8 см, сечение уплощенное подпрямоугольное со слабовыпуклой внешней стороной). Упругие плечи усиливались фронтальными составными накладками из полого рога – по две на каждое плечо (23 и 12,5 см, одна из длинных пластин отсутствует), по ширине соответствующими корпусу (рис. 1, 2 , 5 ). Упругие плечи продолжали длинные (18 см), практически прямые переходные зоны с небольшим изгибом корпуса в начале. Из-за повреждений эти места представлены только деревянной основой (без сухожилий и накладок). От упругих плеч корпус сужается от 3,1 до 2,4 см, толщина составляет 1,8 см, сечение меняется на подтреугольное (за счет слабовыраженного скругленного ребра со стороны спинки на кибити). Около 8 см внутренней поверхности от упругих плеч укреплялось фронтальными пластинами переходных зон. Сейчас эти пластины утеряны, но следы нарезки поверхности для лучшего склеивания свидетельствуют о том, что ранее они были (рис. 1, 1 ). После окончания нарезки поверхность деревянной основы незначительно скругляется, следовательно, далее пластины корпус не укрепляли. Прямые негнущиеся концы длиной 10 см также представлены только деревянной основой (сухожилия отклеены, судя по фрагментам бересты, накладками не укреплялись), ширина к окончаниям на участке длиной 2 см уменьшается от 2,4 до 1 см и далее не меняется, толщина сохраняется (1,8–1,6 см), сечение подпрямоугольное. На расстоянии 18 см от окончаний на внутренней поверхности прослеживаются следы несохранившихся подпорок (на деревянной основе). Арочные вырезы для тетивы располагаются со стороны спинки.

Берестяная оклейка, за исключением небольших фрагментов, сохранилась на менее поврежденном плече. Изначально она покрывала всю спинку по сухожилиям (которые также покрывали спинку целиком), боковую и частично внутреннюю поверхности (по рукояти, тонкими полосками по длинным краям фронтальных пластин), целиком закрывала переходные зоны и концы, за исключением мест фиксации подпорок. Деревянная основа просматривается почти вся и представлена одним цельным элементом, сечение и изгиб которого изме- нялись в зависимости от функциональной зоны (рис. 1, 6, 7). На сохранившихся частях элементы декора отсутствуют, лук хранится без тетивы.

РЭМ 1165-18. Был собран и зарегистрирован Ц. Жамцарано 3 вместе с предыдущим предметом (Аларское ведомство, 1906 г.). На момент регистрации не имел тетивы, был сделан из бычьего рога и сухожилий, с «одинарными зарубками», «длина по спинке» 150 см, собран у аларских бурят 4. На момент осмотра под инвентарным номером хранились детали разных луков: две вклеиваемые концевые деревянные детали с сухожильной оклейкой, фрагменты сухожилий с пластинами деревянной основы рукояти, две крупные деревянные пластины (рукоять и упругие плечи), фрагмент кожаной тетивы (рис. 1, 10–12 ).

Две первые одинаковы, имеют изогнутую переходную область длиной 15 см и прямой конец длиной 22 см (всего 37 см). Угол между окончаниями деталей – 45°. В переходной области сечение подпятиугольное с ребром с внешней стороны, ширина (к концам) на участке длиной 8 см увеличивается от 1 до 3 см, следующие 4 см не меняется и далее уменьшается до 2 см, толщина увеличивается от 1 до 2 см. С внутренней стороны расположены уступы для стыка накладок с деревянной основой. В концах сечение округлое, на окончаниях подтреугольное (с основанием на спинке). Ширина уменьшается к окончаниям от 2 до 1,5 см, толщина – от 2 до 1,3 см. В концы крепились вкладыши (на одном он отсутствует, место крепления сломано) (рис. 1, 11 ). Вкладыш железный, общая длина 11 см, вставной части – 5 см, закреплен тремя клепками (рис. 1, 12 ). Арочный вырез один со стороны спинки. К поврежденной детали приклеены сухожилия длиной около 130 см. Сухожилиями оклеивали не всю концевую зону жесткости, а только область переходной зоны. Фрагмент сухожильной оклейки с деталями рукояти имеет длину около 80 см. Деревянные детали сильно повреждены, однако четко просматриваются две (наибольшая длиной 18 см).

Деревянные пластины близки по размеру (вероятно, детали одного предмета), длина около 120 см, в области рукояти имеют узкую область около 12 см, шириной 3 см, в плечах детали расширяются до 4,6 см, на краях имеются скошенные участки (вероятно, для крепления концов), сечение деталей полуэллипсовидное. Фрагмент тетивы длиной 92 см представлен цельным скрученным кожаным шнуром, на одном окончании фрагмента наблюдается узел.

РЭМ 1457-1. Был собран бурятом Лекцоком Жабэ в 1909 г. в Забайкальской области 5, регистрировал Д. А. Клеменц. На момент регистрации: «лук из дерева, отделанный рогом и костью и оклеен берестой; к нему ременная тетива». Собран у забайкальских бурят 6.

На момент осмотра предмет поврежден (рис. 2, 1–8): плечи значительно спрямлены (угол концов относительно рукояти около 135°, изначально был меньше), почти со всей спинки отклеены сухожилия, склейка сохранилась только в области рукояти, осталась приклеена одна накладка, остальные утеряны, снята берестяная оклейка. Рукоять прямая, плечи равномерно изогнуты в сторону спинки (рис. 2, 5). Длина корпуса 157 см, плечи симметричны, ось по фронтальной поверхности не повреждена. Рукоять в сечении была округлая, ширина корпуса 2,4–2,8 см, толщина – 1,7 см (без накладки), ранее была укреплена срединной фронтальной накладкой длиной 22 см, которая на момент осмотра была утеряна (рис. 2, 6). Упругие плечи почти прямые, в неповрежденном месте в сечении близки к уплощенному эллипсу, длиной около 40 см, к переходным зонам плавно расширяются от 2,8 до 3,3 см (максимальная ширина), минимальная толщина с накладкой и сухожилиями – 1,7 см, толщина деревянной основы – 1 см. Упругие плечи усиливались фронтальными составными накладками из полого рога (рис. 2, 2, 3, 6). Сейчас сохранилась одна пластина на стыке с рукоятью (длиной 24 см, шириной 2,8–3,2 см), о прочих свидетельствует нарезка на животе. Упругие плечи продолжают длинные (18 см) практически прямые переходные зоны с коротким изгибом корпуса в начале. На обоих плечах отклеены сухожилия (2 слоя по 0,2 см) и накладки, в ре- зультате можно зафиксировать только параметры кибити. От упругих плеч корпус сужается от 3,3 до 2,5 см, толщина увеличивается от 1,1 до 1,9 см, сечение меняется на подтреугольное (возрастает скругленное ребро со стороны спинки). Около 10 см внутренней поверхности от упругих плеч укреплялось фронтальными накладками (видна нарезка), сейчас накладки утеряны. В месте окончания нарезки поверхность кибити скругляется, и далее корпус не был укреплен пластинами (рис. 2, 3). Негнущиеся концы также представлены только деревянной основой (сухожилия отклеены, накладками не укреплялись), ширина к окончаниям вдоль участка длиной 1 см уменьшается от 2,5 до 1 см и далее не меняется, толщина сохраняется (1,9–1,6 см), сечение подпрямоугольное. На расстоянии 17 см от окончаний на животе киби-ти видны следы подпорок (не сохранились). Арочные вырезы для тетивы располагаются со стороны спинки, один из них обломан, с внутренней стороны у поврежденного выреза расположены два уступа (рис. 2, 4).

Берестяная оклейка отсутствует, мелкие фрагменты просматриваются только на сухожилиях и плечевой накладке вдоль длинных краев. Сухожильная оклейка представлена двумя слоями и покрывала всю поверхность спинки (рис. 2, 1 ). Деревянная основа (просматривается почти вся) представлена одним цельным элементом, сечение и изгиб которого изменялись в зависимости от функциональной зоны. Вся внутренняя поверхность по накладкам была прямой (рис. 2, 7 , 8 ). Элементы декора не прослеживаются, хранится без тетивы.

РЭМ 4040-210. Собран С. И. Руденко в 1923 г. в Амитхашинском улусе Забайкальской области 7. Регистрировал собиратель. На момент регистрации: «лук с ременной тетивой (хупши) – детская игрушка. Дл. – 51,0 см» 8.

На момент осмотра представлен простым цельнодеревянным луком длиной около 55 см с прямой рукоятью и отогнутыми назад плечами. Рукоять округлая в сечении длиной 8 см, толщиной и шириной около 1,6–1,8 см, плечи в сечении эллипсовидные, ширина практически неизменна, толщина около 0,9–1 см (рис. 1, 9 ). Вместе с луком сохранилась цельная кожаная тетива длиной около 47 см.

РЭМ 4040-212. Собран и зарегистрирован С. И. Руденко вместе с предыдущим предметом (Амитхашинский улус Забайкальской области, 1923 г.) 9. На момент регистрации: «лук с ременной тетивой (хупши) – детская игрушка. Дл. – 84,0 см» 10.

На момент осмотра, представлен сложным (с негнущимися концами) цельнодеревянным луком длиной около 83 см с прямой рукоятью, отогнутыми назад плечами, слегка направленными вперед концами. Сечение предмета на всем протяжении близко к округлому или D-образному, толщина и ширина варьируются от 1,5 до 2 см, рукоять и упругие плечи четко не выражены, концы обозначены подпрямоугольным сечением и незначительным сужением корпуса (один 12 см, другой около 7 см), имеют на окончаниях по две зарубки для тетивы на торце и со стороны спинки (рис 1, 8 ). Хранится без тетивы.

РЭМ 4048-155. Собран А. П. Баранниковым в 1923 г. близ Цугольского дацана (с. Цугол Могойтуйского района Забайкальского края), в том же году поступил в музей (регистрировал автор сборов) 11. При регистрации: «Лук священный. Из него стреляют при служении на обо и других богослужениях». «Длина древка» – 62 см, «длина» – 57 см. Предмет был украшен «инкрустацией из кости, из которых орнамент круг с точкой внутри». Вместе с луком была тетива «из скрученных жил» 12.

На момент осмотра предмет поврежден (рис. 2, 9–15): плечи неравномерно спрямлены (угол концов относительно рукояти около 115 и 135°, изначально угол был меньше), частично отклеены накладки, берестяная оклейка снята почти полностью. Рукоять прямая, плечи плавно изогнуты в сторону спинки (рис. 2, 12). Длина корпуса составляет 160 см, плечи симметричны, ось по фронтальной поверхности незначительно повреждена (рис. 2, 12). На рукояти длиной 15 см отсутствует накладка (с ней сечение было округлым), ширина корпуса 2–2,7 см, толщина 2–1,7 см (без накладки) (рис. 2, 11, 13). Упругие плечи в сечении близки к уплощенному эллипсу, длиной около 50 см, незначительно расширяются от 2,7 до 3 см (максимальная ширина) к центральной части, после чего сужаются до 2,7 см, толщина уменьшается на всем протяжении от 2,1 до 1,6 см у переходных зон. Упругие плечи усиливались фронтальными накладками из полого рога длиной около 48 см, по ширине соответствующими корпусу (рис. 2, 9, 10, 13). Упругие плечи переходят в слабоизогнутые переходные зоны длиной 15 см. От упругих плеч ширина уменьшается от 2,7 до 2,2 см, толщина увеличивается от 1,6 до 2,1 см, сечение меняется за счет увеличения внешней округлой части. На общей геометрии переходные зоны равномерно изогнуты и не выделяются, конструктивно они обозначены широкой частью длинных концевых фронтальных накладок из рога оленя (материал более жесткий, чем полый рог). Эти накладки длиной 21 см имеют широкую область (по переходным зонам) длиной 15,5 см, сужающуюся к концам от 2,5 до 2 см, и узкую (по негнущимся концам) – длиной 5,5 см, сужающуюся от 2 до 0,8 см (рис. 2, 10, 13). Накладки украшены вырезанными элементами циркульного орнамента. Негнущиеся концы лука длиной 7 и 9 см прямые, ширина к окончаниям уменьшается от 2,2 до 1 см, толщина сохраняется (2,1 см), сечение подпрямоугольное. Большая часть внутренней поверхности концов укреплена описанными накладками из рога оленя. Были ли иные концевые пластины, установить нельзя. У окончаний кибити со стороны живота вырезаны короткие уступы. В 15 см от окончаний на фронтальных пластинах зафиксированы деревянные окрашенные в красный цвет подпорки для тетивы с прямой 8-угольной площадкой (рис. 2, 10). Арочные вырезы для тетивы располагаются со стороны спинки. Вместе с корпусом хранятся остатки тонких пластин из оленьего рога – отдельные фрагменты плечевых боковых накладок.

Берестяная оклейка практически полностью отсутствует, мелкие фрагменты просматриваются на сухожилиях и фронтальных накладках вдоль длинных краев. Сухожильная оклейка покрывала всю поверхность спинки и полностью повторяла форму корпуса. Следует отметить, что арочные вырезы на сухожилиях смещены, вероятнее всего, они сжались после контакта с водой. Значительная часть кибити скрыта пластинами, в видимых областях деревянные соединения не просматриваются. Сечение варьировалось в зависимости от функциональных зон (рис. 2, 14 , 15 ). Декор представлен отмеченными элементами циркульного орнамента на фронтальных пластинах, хранится без тетивы.

Обсуждение

Приведенные описания позволяют разделить предметы на две группы: сложные луки, ки-бить которых была усилена сухожилиями и разного рода накладками (РЭМ 1165-17, РЭМ 1165-18, РЭМ 1457-1, РЭМ 4048-155) и детские игрушки (РЭМ 4040-210, РЭМ 4040212).

Все сложные луки повреждены: отсутствует или значительно повреждена берестяная оклейка, отсутствует одна или несколько роговых накладок, изменена изначальная геометрия предметов.

Наиболее близкими по конструкции следует считать РЭМ 1165-17 и РЭМ 1457-1, несколько отличен от них РЭМ 4048-155. Для характеристики конструктивного сходства выделены три основных признака: морфология и размеры корпуса, форма и конструкция деревянной основы, набор накладок.

Поскольку изначальная геометрия всех предметов повреждена, не представляется возможным точно восстановить внешний облик целого изделия без тетивы, однако можно судить о форме, исходя из облика сохранившихся зон. Вероятнее всего, луки имели прямую рукоять, слабоизогнутые упругие плечи, прямые или слабоизогнутые переходные зоны, пря- мые концы. Все переходы между отдельными зонами на общей геометрии сравнительно плавные, за исключением слабовыраженных угловатостей в начале переходных зон РЭМ 1165-17 и РЭМ 1457-1. Таким образом, вероятнее всего, геометрия была близка к половине уплощенного эллипса.

Размеры луков весьма схожи. Длина корпуса варьирует от 150 до 160 см, максимальная ширина упругого плеча 3-3,5 см, минимальная толщина 1,6-1,7 см, длина переходных зон 15-18 см, длина концов 8-10 см. Главные различия связаны с длиной упругих плеч и рукояти, притом у РЭМ 4048-155 самые длинные упругие плечи (около 50 см) при самой короткой рукояти (15 см). Наиболее широкие упругие плечи (3,5 см) у самого короткого предмета РЭМ 1165-17 (150 см). Это позволяет предположить, что за счет ширины плеч компенсировались показатели при меньшей длине корпуса. Сечение корпуса всех трех предметов также весьма схоже: рукоять была округлая, упругие плечи эллипсовидные, в переходных зонах с внешней стороны корпуса появлялось скругленное ребро (сечение, таким образом, близко к подтреугольному), концы - подпрямоугольные.

Исходя из приведенных данных, одной из характерных особенностей отмеченных бурятских предметов, отличающих их, в частности, от популярных луков маньчжурской конструкции, выступают короткие концы при сравнительно длинных переходных зонах. Важно, что у всех предметов переходные зоны выделялись (сечением или роговой накладкой), а не нивелировались.

Три отмеченных предмета имеют практически идентичную деревянную основу (во всех случаях большая часть кибити четко просматривается). Кибить цельнодеревянная, не имеющая укреплений иными деревянными деталями, по накладкам (по животу) имела прямую поверхность, покрытую продольной и поперечной нарезкой, необходимой для лучшего склеивания деталей. Область по внутренней поверхности без накладок незначительно скруглена и нарезкой не покрыта. Внешняя поверхность кибити повторяет внешнюю поверхность корпуса: по рукояти - округлая, по упругим плечам - слабовыпуклая, в области переходных зон - со скругленным ребром, на концах - прямая. Небольшим отличием в форме деревянной основы можно назвать уже отмеченную видимую угловатость в начале переходных зон РЭМ 1165-17 и РЭМ 1457-1, однако данный визуальный признак весьма сложно четко охарактеризовать и выделить в качестве самостоятельного критерия для дальнейшего разделения предметов.

У трех отмеченных предметов отсутствует одна или несколько накладок. Вероятнее всего, наиболее близки по набору накладок были РЭМ 1165-17 и РЭМ 1457-1: рукоять укрепляла срединная фронтальная накладка (скорее всего, веслообразная из рога оленя); упругие плечи - плечевые фронтальные из полого рога. Четко прослеживается, что около половины поверхности переходных зон (от упругих плеч) покрыто нарезкой и укреплялось накладками, которые на обоих предметах отсутствуют. Важно отметить вариативность пластин, которые встречаются в месте отсутствующих накладок по переходным зонам на других аналогичных по морфологии предметах из музейных коллекций: из полого рога (как на луках МИКНС ОФ 4256 (ИН Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН; см. другие работы авторов), ИОКМ 1791/1, ИОКМ ВС 4396/3 8 (ИН Иркутского областного краеведческого музея)), из рога оленевых (МИБ ОФ 1133 (ИН Национального музея Республики Бурятия)) или их комбинации (МИБ ОФ 1156, ИОКМ ВС 4396/32). Это не позволяет четко реконструировать предметы и уверенно классифицировать луки по набору накладок. Концы накладками не укреплялись, боковой конструктивный элемент отсутствует, его следов не обнаружено.

Одной из интересных особенностей является наличие выпиленных уступов на концах РЭМ 1457-1 со стороны живота. На аналогичных предметах, собранных на территории Байкальского региона, такие уступы служили местом для крепления роговых пластинок с крюком, формирующим дополнительное место для крепления тетивы. Такие элементы отмечены на луках из фондов Иркутского областного краеведческого музея ИОКМ 1791/1, ИОКМ

ВС 4396/32 и ИОКМ 5440/1 (причем последний, согласно музейным данным, был собран у эвенков Предбайкалья), а также Национального музея Республики Бурятия МИБ ОФ 1156.

Отличается по набору накладок РЭМ 4048-155. У лука отсутствует срединная накладка, (вероятнее всего, была срединная фронтальная из рога оленя), плечи укреплялись фронтальными пластинами из полого рога, переходные зоны и концы укреплены единой длинной концевой фронтальной накладкой из рога оленя. Вместе с луком хранятся несколько тонких вытянутых пластинок - фрагменты боковых плечевых накладок. Повреждения не позволяют однозначно сказать, были ли в конструкции иные пластины: концы могли укрепляться боковыми и тыльными накладками, как на луках селенгинских бурят, например МИБ ОФ 17848, луках из с. Ташир Селенгинского района Республики Бурятия и др. (см другие работы авторов), однако на момент осмотра таких пластин не отмечено.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что при схожих морфологии и размерах, а также близкой деревянной основе предметы отличаются набором накладок.

Три представленных предмета, как уже было отмечено, находят аналогии среди других традиционных луков из музейных и частных коллекций с территории Байкальского региона, в частности бурятского производства, - по трем описанным признакам. Исключением можно считать набор накладок. К лукам РЭМ 1165-17 и РЭМ 1457-1 (при условии вариативности отсутствующих накладок переходных зон) типологически близки предметы из фондов Иркутского областного краеведческого музея (ИОКМ ВС 4396/32, ИОКМ ВС 4396/38, ИОКМ 5440/1, ИОКМ 1791/1, ИОКМ 9858/1), Национального музея Республики Бурятия (МИБ ОФ 1156), Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (МИКНС ОФ 4256), а также один предмет из Российского этнографического музея, собранный на о. Ольхон и интерпретированный как эвенкийский (РЭМ 2603-1). Важно отметить, что большая часть предметов, аналогичных РЭМ 1165-17 и РЭМ 1457-1, происходят (если такая информация имеется) с территории Предбайкалья, однако РЭМ 1457-1 был собран в Забайкалье. Отсутствие конкретных данных о месте сбора РЭМ 1457-1 не позволяет четко соотнести предмет с конкретной группой бурят, следовательно, вопрос относительно возможности выделения локальных вариантов остается открытым.

Два конструктивно близких лука, согласно музейным данным, были собраны на территории Прибайкалья и интерпретированы как эвенкийские (РЭМ 2603-1 и ИОКМ 5440/1). Важно отметить, что места сборов (о. Ольхон и современный Качугский район Иркутской области) представляют зону тесных контактов между бурятами и эвенками. При этом данных о том, что луки данной конструкции производились эвенкийскими мастерами, не имеется.

Лук РЭМ 4048-155 наиболее близок по набору накладок к лукам селенгинских бурят (МИБ ОФ 17848, МИБ ОФ 1151, МИБ ОФ 1154 и др.), однако с полной уверенностью говорить об этом нельзя из-за отсутствия возможности восстановить полный набор накладок.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что эти предметы являются изделиями местного, бурятского, производства, поскольку, во-первых, они были собраны у бурят, во-вторых, аналогичны по конструктивным характеристикам и размерным показателям предметам из других музейных коллекций, интерпретированным как бурятские или имеющим информацию о месте изготовления. В-третьих, кроме приведенных двух примеров сборов аналогичных луков у предбайкальских эвенков, на настоящий момент нет данных о распространении и тем более об изготовлении таких изделий у других народов. Кроме того, луки, аналогичные по морфологии, прослеживаются на фотографиях с бурятскими лучниками конца XIX - начала XX в. [Харитонов, Харитонов, 2021]. Такие луки и их аналоги отличаются по особенностям оформления корпуса от широко распространенных изделий импортного центральноазиатского производства и изделий северных народов.

Вероятнее всего, отмеченные предметы не представляют специализированную боевую конструкцию, однако не являются сугубо спортивными. Их можно рассматривать как универсальные, применяемые главным образом для охоты. Наиболее вероятная датировка рас- смотренных экземпляров XIX – начало XX в., однако нельзя исключать возможность и более ранней датировки, поскольку аналогичные конструкции были зафиксированы и ранее.

Единственными элементами декора, отмеченными при изучении предметов, являются вырезные элементы циркульного орнамента на накладках, укрепляющих переходные зоны и концы РЭМ 4048-155. К вопросам декорирования бурятских луков ранее обращался А. А. Бадмаев [1997, с. 76]. В качестве примеров он представляет, в том числе, и описанные предметы РЭМ 1165-17 и РЭМ 1165-18 в контексте луков «без декора». Действительно, на указанных предметах декора не имеется, однако РЭМ 1165-18 на момент осмотра представлял собой детали от разных луков. На РЭМ 4048-155 присутствуют элементы циркульного орнамента, хотя он был собран на территории Забайкалья (по свидетельству А. А. Бадмаева, такой декор характерен для предбайкальских изделий). Таким образом, приведенные данные позволяют актуализировать проблематику, связанную с декоративными особенностями бурятских традиционных луков.

РЭМ 1165-18 представлен отдельными элементами от разных луков. Две вклеиваемые концевые детали близки по морфологии к аналогичным деталям луков маньчжурской традиции (характерное выраженное ребро, длинные концы), подробно изученной и проиллюстрированной П. Деккером 13. Интересным является использование железного концевого вкладыша (такой прием ранее не был отмечен оружиеведами). Фрагменты сухожильной оклейки с пластинами деревянной основы рукояти не позволяют соотнести их с конкретной конструкцией, так как они используются в большинстве луков «центральноазиатского типа». Две крупные пластины деревянной основы также не позволяют связать их с конкретной конструкцией, однако они не соотносятся с вклеиваемыми концами и фрагментом рукояти. Исходя из формы и пропорций этих пластин, можно предположить, что они являются частью деревянных составных луков «североазиатского типа». Таким образом, вопрос о предмете РЭМ 1165-18 остается открытым, так как описания не совпадают с хранящимися под инвентарным номером деталями.

Детские игрушки представлены двумя предметами, собранными С. И. Руденко. Это относительно простые цельнодеревянные модели луков. Наибольший интерес представляет РЭМ 4040-212, поскольку он выполнен как модель сложного лука: обозначены негнущиеся концы. Обращает на себя внимание оформление окончаний с двойными вырезами для тетивы. Это свидетельствует о существовании такого приема на сложных луках агинских бурят до начала 2-й четверти XX в., поскольку едва ли оформление такого рода деталей было присуще детским игрушкам без прямой отсылки к конкретным образцам.

Заключение

Приведенные описания подтверждают отмеченную специфику предметов: различная сохранность не позволяет рассматривать их как массовый материал и классифицировать без предварительной реконструкции полного облика на основе привлечения дополнительных данных. Между тем в реконструируемых элементах может наблюдаться некоторая вариативность, что не позволяет однозначно представить конструкцию. Описанные повреждения, однако, позволяют проследить важнейшие элементы конструкций, недоступные в большинстве случаев (главным образом устройство деревянной основы). Кроме того, наличие информации о месте и времени сборов является важным дополнением для характеристики предмета.

Среди представленных музейных предметов четко выделяются сложные луки бурятского производства и детские игрушки, собранные как в Предбайкалье, так и в Забайкалье. Под одним инвентарным номером хранятся детали разных изделий, которые нельзя привлечь для характеристики бурятского традиционного лука.

Морфологические показатели и размеры луков бурятского производства достаточно близки, деревянная основа аналогичная, цельнодеревянная, без дополнительного укрепления иными деревянными элементами. В наборе накладок наблюдается некоторая вариативность, что позволяет делать вывод о том, что, несмотря на имеющиеся материалы и варианты оформления, бурятские мастера руководствовались одними представлениями о морфологии и устройстве деревянной основы. Исходя из описанных конструктивных особенностей, бурятские сложные луки можно датировать XIX – началом XX в.

Детские игрушки также отражают отдельные конструктивные особенности сложных луков, используемые бурятами, в частности оснащение окончаний двумя вырезами для тетивы.

Список литературы Бурятский традиционный лук в собрании Российского этнографического музея (по документам о поступлении до 1930-х годов)

- Артемьев А. Р. Лук князя Гантимура // Вестник Дальневост. отд-ния АН СССР. 1990. № 5. С. 155-159.

- Бадмаев А. А. Ремесла агинских бурят (к проблеме этнокультурных контактов). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.

- Бравина Р. И., Дьяконов В. М. Якутский сложносоставной лук из фондов Тойбохойского музея // Археология, этнография и антропология Евразии. 2020. Т. 48, № 3. С. 99-106. EDN: BXBBCM

- Ермолов Л. В. Сложносоставной монгольский лук // Корейские и монгольские коллекции в собраниях МАЭ. Л.: Наука, 1987. С. 149-155.

- Милованов Е. А., Иерусалимская А. А. Лук из Мощевой Балки // Сообщения Гос. Эрмитажа. Л.: Аврора, 1976. Вып. 41. С. 40-43.

- Харитонов Р. М., Харитонов М. А. Почтовая открытка начала XX века как источник для изучения лучного комплекса бурят // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 7: Археология и этнография. С. 144-156. DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-7-144-156 EDN: TBPYMW