Бурла-3: новые данные о бурлинском типе памятников

Автор: Папин Д.В., Федорук А.С., Демин М.А., Редников А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена введению в научный оборот новых данных о результатах раскопок поселения эпохи поздней бронзы Бурла-3 в 2018 г. Описываются материалы, характеризующие поселение Бурла-3 как стационарный поселок с развитой архитектурно-планировочной застройкой. Указывается, что керамический комплекс находит прямые аналогии в позднебронзовых поселениях Средней Азии и Казахстана. Основу керамической коллекции составляют сосуды, изготовленные на гончарном круге; вместе с ней присутствует лепная керамика, оформленная в традициях саргаринско-алексеевской и восточного варианта пахомовской культуры (?). Исследованное в 2018 г. сооружение демонстрирует связь с домостроительной традицией, изученной в прошлые годы. В целом, эти данные, наряду с другими, подчеркивают тот факт, что поселение Бурла-3 показывает устойчивый вектор южных связей со средой земледельческого населения Средней Азии в эпоху поздней бронзы.

Степной алтай, эпоха поздней бронзы, керамика, гончарное производство, бурла-3

Короткий адрес: https://sciup.org/145145540

IDR: 145145540 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.315-318

Текст научной статьи Бурла-3: новые данные о бурлинском типе памятников

Проблема сложения комплексов эпохи поздней бронзы Степного Алтая является одной из ключевых для понимания процессов культурогенеза на юге Западной Сибири в бронзовом веке. Впервые решение этой проблемы было предложено В.С. Удодовым на основе изучения поселений Бурла-3, Кайгородка-3 и Гридино. Оригинальность обнаруженных материалов позволила исследователю выделить т.н. «бурлинский тип» памятников, характеризующийся, в первую очередь, устойчи- вым сочетанием бегазы-дандыбаевской керамики и круговой посуды. Это позволило впервые обосновать вопрос о наличии устойчивых связей населения юга Западной Сибири и Средней Азии в эпоху поздней бронзы [Удодов, 1994]. Последующие исследования на памятниках эпохи поздней бронзы Алтая показали, что специфика рассматриваемого явления наблюдается только для региона среднего течения р. Бурлы и более нигде не фиксируется, что, видимо, позволяет говорить об однократном про- никновении группы среднеазиатского населения в регион северной Кулунды.

В 2013 г. сотрудниками Алтайского государственного университета и Барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири были возобновлены исследования поселения эпохи поздней бронзы Бурла-3. В полевые сезоны 2013–2015, 2018 гг. было полностью раскопано одно жилище двухкамерного типа (сооружение № 1) и ряд объектов хозяйственного назначения, а также частично исследовано еще три сооружения (№ 2–4). Предварительные результаты исследований 2013–2015 гг. уже публиковались нами ранее [Кирюшин и др., 2013, 2015; Кирюшин, Папин, Федорук А.С. и др., 2014; Кирюшин, Папин, Редников, 2014; Федорук А.С., Папин, Редников, 2015; Ломан и др., 2017; Папин, Федорук А.С., Ломан, 2017]. Целью данной статьи является введение в научный оборот результатов, полученных в 2018 г.

Раскоп 2018 г. стал продолжением раскопов 2013–2015 гг. С целью доисследования во сточной части сооружения № 4, выявленного в раскопе 2015 г., к его восточной стенке был прирезан новый раскоп. В результате был четко прослежен и доизучен коридорообразный выход сооружения № 4 и прилегающая к нему площадка. Раскопанная часть выхода представляла собой незначительно углубленный в материковый слой (до 0,09 м) коридор длиной до 3,3 м и шириной до 1,92 м. Поверхность дна выхода имела уклон (плавное понижение от входа к камере). Вдоль стенок коридора исследовано три столбовые ямки диаметром 0,2–0,25 м и глубиной 0,27–0,4 м от материковой поверхности. Интересной деталью стало примыкание к одной из ямок канавки (ширина 0,1–0,15 м, глубина до 0,15 м), проходящей от центральной части столбовой ямки к южной стенке раскопа. На привхо-довой площадке также раскопано две ямки: одна,

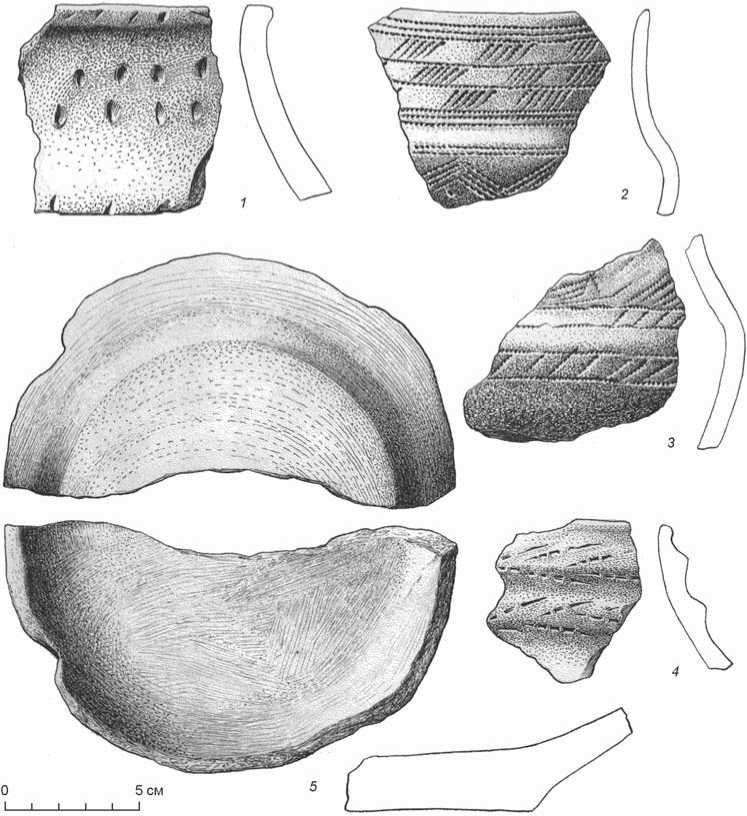

Материалы поселения Бурла-3.

1 – саргаринско-алексеевская керамика; 2–4 – гибридная керамика; 5 – керамика, изготовленная на гончарном круге.

диаметром 0,2 м и глубиной 0,23 м, располагалась на 1,4 м южнее входа, вторая, диаметром 0,9 м и глубиной 0,15 м, – 0,88 м севернее входа. Вероятно, ямки и канавки – остатки навеса, пристроенного к коридору и прилегающей к нему стенке камеры сооружения № 4. В пользу данного предположения говорит и незначительное углубление этого участка в материковую поверхность.

Полученные в результате раскопок материалы представлены традиционным для памятника набором: фрагментами лепных и круговых керамических сосудов, колотыми камнями, шлаком и костями животных. Вещевой комплекс представлен обломком керамической подставки и фрагментом керамического изделия неясного назначения. Основу коллекции составляет керамика, особенностью данного комплекса из раскопа 2018 г. стало примерно равное количество фрагментов круговой и лепной посуды, что не характерно для основного комплекса памятника, где преобладает круговая посуда (более 70 %) (см. рисунок , 5 ). Фрагменты керамики, орнаментированные ногтевыми оттисками и пальцевыми защипами в виде вертикальных цепочек в хаотичном порядке (см. рисунок , 1) , находят прямые аналогии в среде материалов саргаринско-алексеевской культуры Кулунды, прежде всего на памятниках Рублево-6 и Жарково-3 [Папин и др., 2015, 2016; Папин, Степанова, Федорук А.С., 2018]. Вторая группа лепной посуды орнаментирована с использованием гребенчатого штампа, отпечатки которого образуют квадраты, прямоугольники, зигзаги, разнообразные горизонтальные пояски, ленты и линии (см. рисунок , 2–4 ). Ранее мы выделяли такую группу для поселений Рублево-6 и Жарково-3 как гибридную керамику (саргаринско-дандыбаевскую). Данная группа выделялась нами типологически на основе особенностей декора сосудов, термин «саргаринско-дан-дыбаевская керамика» носит условный характер. Его выделение было обусловлено тем, что, с одной стороны, использование крупного гребенчатого штампа не является признаком бегазы-дандыба-евской культуры, с другой, принципы построения орнаментальной схемы близки именно к ней [Папин, Степанова, Федорук А.С., 2018 с. 25, рис. 4, 1–8 ]. В последние годы активно разрабатывается проблематика «восточного варианта пахомовской культуры», где наша керамика находит определенные аналогии [Молодин и др., 2017]. Отнесение нами фрагментов (см. рисунок , 2, 3 ) к «восточному варианту пахомовской культуры» носит предварительный характер и требует дальнейшей разработки данного направления.

Прочие находки крайне немногочисленны. При этом, если камней и костей животных из раскопок

2013–2015 гг. на памятнике также мало, то количество шлака в материалах прошлых лет более значительное. Возможно, немногочисленность находок связана с окраинным расположением раскопа 2018 г. на территории поселения.

Новые исследования 2018 г. подтверждают, что поселение Бурла-3 – стационарный поселок с развитой архитектурно-планировочной застройкой. Полученные в ходе раскопок как старые, так и новые материалы демонстрируют аналогии керамическому комплексу на поселениях эпохи поздней бронзы типа Намазга-6 и маркируют вектор южных связей с земледельческими центрами Средней Азии, это подчеркивает о собый статус поселения Бурла-3 в ряду синхронных памятников. Обращает на себя внимание то, что саргаринско-алек-сеевская и «пахомовская» керамика не образуют значительных серий на памятнике и залегают совместно, что может отражать процесс взаимодействия местного и пришлого населения. Проведенные нами исследования на памятнике показали иное соотношение выявленных групп керамики, чем в раскопе у В.С. Удодова: процент станковой керамики больше, а процент бегазы-дандыбаев-ской керамики ниже. В дальнейшем это может привести к уточнению содержания термина «бур-линский тип памятников».

Список литературы Бурла-3: новые данные о бурлинском типе памятников

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С., Фролов Я.В. Предварительные итоги полевого изучения поселения Бурла-3 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 180–183.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С., Фролов Я.В. Археологические исследования в степном Алтае в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. 21. – С. 263–266.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., Редников А.А. Феномен «бурлинского типа памятников» // Междисциплинарное изучение археологии Западной Сибири и Алтая. – Барнаул, 2014. – Вып. 1. – С. 47–48.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., Редников А.А., Федорук О.А. Проблема изучения «бурлинского типа» памятников эпохи поздней бронзы на территории степного Алтая // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XVII. – С. 212–215.

- Ломан В.Г., Папин Д.В., Федорук А.С. Связи населения юга Западной Сибири и Средней Азии в эпоху поздней бронзы (по материалам керамических комплексов) // Тр. V (XXI) Всерос. археол. съезда в Барнауле–Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. I. – С. 321–326.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нескоров А.В. Восточный вариант пахомовской культуры в Барабе. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 180 с.

- Папин Д.В., Ломан В.Г., Степанова Н.Ф., Федорук А.С. Результаты технико-технологического анализа керамического комплекса поселения эпохи поздней бронзы ублево-6 // Теория и практика археологических исследований. – 2015. – № 2 (12). – С. 115–143.

- Папин Д.В., Степанова Н.Ф., Федорук А.С. Керамика эпохи поздней бронзы степного Обь-Иртышского междуречья как источник для реконструкции процессов этнокультурного взаимодействия // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2018. – № 3 (42). – С. 19–31.

- Папин Д.В., Федорук А.С., Ломан В.Г. К вопросу о взаимодействии населения степного Алтая и Средней Азии в эпоху поздней бронзы // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2017. – № 49. – С. 32–36.

- Папин Д.В., Федорук А.С., Ломан В.Г., Степанова Н.Ф. Керамический комплекс эпохи поздней бронзыпоселения Жарково-3 // Теория и практика археологических исследований. – 2016. – № 3 (15). – С. 102–125.

- Папин Д.В., Федорук А.С., Шамшин А.Б. Домостроительство эпохи бронзы степной Кулунды (по материалам раскопок поселения Рублево-6) // Маргулановские чтения – 2014. – Алматы; Павлодар, 2014. – С. 82–87.

- Удодов В.С. Эпоха развитой и поздней бронзы Кулунды: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 1994. – 21 с.

- Федорук А.С., Папин Д.В., Редников А.А. Жилищно-хозяйственный комплекс поселения Бурла-3 // Изв. Алт. гос. ун-та. – Вып. № 4 (88), т. 1. – С. 280–284.