Царский курган Аржан-2 в Туве: дендрохронологический аспект

Автор: Мыглан В.О., Слюсаренко И.Ю., Ойдупаа О.Ч., Гаркуша Ю.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (28), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522552

IDR: 14522552 | УДК: 902.674

Текст статьи Царский курган Аржан-2 в Туве: дендрохронологический аспект

Элитный курган Аржан-2, исследованный силами Центрально-Азиатской экспедиции Государственного Эрмитажа и группы специалистов Евразийского отделения Германского археологического института, можно смело поставить в ряд крупнейших открытий начала тысячелетия [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002]. Курган расположен на севере Республики Тывы в Турано-Уюкской котловине, в местности, известной как “долина царей”. Раскопки здесь проводились в течение 1998–2003 гг. По многим параметрам этот комплекс является уникальным: впервые на территории Сибири удалось исследовать in situ непотревоженное захоронение представителей высшего социального слоя ранних кочевников [Там же, с. 123]. Разнообразие и сохранность материалов, наличие многочисленных золотых украшений, парадного оружия, элементов костюма, предметов обихода и др. позволяют говорить о богатейшем информаци- онном потенциале памятника. Это открывает широкие возможности для применения естественно-научных методов исследования. В частности, наличие деревянных погребальных конструкций в могилах 2 (сочетание клети и сруба), 5 (двойной сруб) и 11 (колода) обеспечило проведение дендрохронологического анализа, основанного на фиксации изменчивости годичного прироста деревьев. До сих пор для памятников этого района имелся единственный опубликованный опыт дендрохронологического исследования – на материалах “царского” кургана Аржан [Захариева, 1976].

В представленной работе на основании изучения образцов древесины решались следующие задачи:

– построение обобщенной “плавающей” древесно-кольцевой хронологии;

– установление последовательности захоронений (могилы 5, 2 и 11);

– определение сезона рубки деревьев, использованных при строительстве погребальных конструкций кургана Аржан-2.

Материалы и методы

Источником для дендрохронологического анализа послужили образцы древесины, взятые непосредственно на месте проведения работ сотрудниками ИАЭт СО РАН И.Ю. Слюсаренко и Ю.Н. Гаркушей (мог. 5), сотрудником отдела дендроклиматологии и истории лесов Института леса СО РАН О. Ойдупаа (мог. 5) и руководителем Центрально-Азиатской эк-

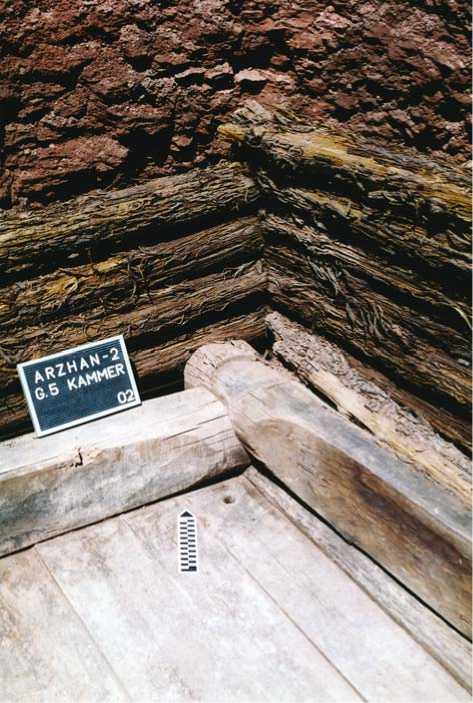

Рис. 1. Общий вид могильной ямы с двойным срубом (верхние венцы обоих срубов убраны). Могила 5.

Рис. 2. Внутренний сруб мог. 5, реконструированный на дневной поверхности рядом с могильной ямой.

Рис. 3. Северный угол погребальной камеры мог. 5 (хорошо видна различная степень сохранности бревен внутреннего и внешнего срубов).

спедиции К.В. Чугуновым (могилы 2 и 11). Собранный материал представляет собой поперечные спилы с наиболее сохранившихся участков бревен срубов (стены, пол, перекрытия) и колоды.

Коротко охарактеризуем деревянные погребальные конструкции, из которых отбирались образцы для исследования.

Могила 5. Погребальная камера с двойными бревенчатыми стенами находилась на дне могильной ямы глубиной 4,34 м, ориентированной длинной осью по линии СЗ – ЮВ (рис. 1). Внешний сруб состоял из 11 венцов круглых окоренных бревен диаметром 13,5– 18,0 см. Его внутренние размеры 3,41 × 3,68 м. Сохранность дерева плохая, особенно сильно пострадали верхние и нижние венцы. Во внутреннем срубе семь венцов: шесть – из односторонне отесанных изнутри бревен, нижний (окладной) – из круглых окоренных (рис. 2). Диаметр бревен 22–30 см, внутренние размеры сруба 2,42 × 2,58 м [Мыльников и др., 2002, с. 396].

Каждый сруб был перекрыт накатом из плотно уложенных бревен. Перекрытие внешнего сруба, ориентированное по линии ЮЗ – СВ, состояло из 22 круглых неотесанных бревен диаметром 13–17 см, внутреннего – из девяти односторонне отесанных бревен диаметром 16,5–25 см, уложенных перпендикулярно ориентировке верхнего наката. Пол внутреннего сруба был настлан между стенками окладного венца параллельно перекрытию потолка из десяти идеально гладко отесанных и плотно подогнанных друг к другу полубревен, ориентированных по линии СВ – ЮЗ. Сохранность древесины этого сруба, за исключением некоторых бревен перекрытия, очень хорошая (рис. 3) [Мыльников и др., 2002, с. 400]. В центре сруба находились останки мужчины и женщины [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002, с. 116].

Могила 2. Каменные плиты закрывали ориентированную по линии С – Ю двухвенцовую клеть из бревен диаметром 15–20 см, торцы которых вставлялись в пазы, специально сделанные в углах ямы. Наружные размеры клети 1,2 × 1,6 м. Ниже нее находились остатки деревянного наката из шести бревен, также ориентированных по линии С – Ю. На дне ямы

Рис. 4. Общий вид колоды в могильной яме. Могила 11.

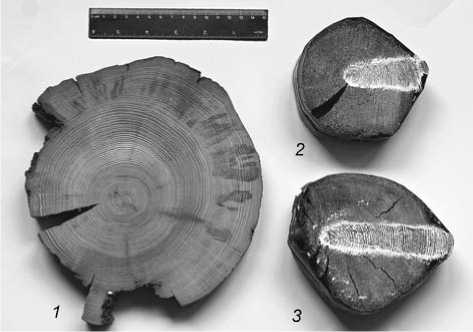

Рис. 5. Одновозрастные образцы из внутреннего и внешнего срубов мог. 5.

1 – образец № 20 из внутреннего сруба (88 колец); 2 – образец № NW7 из внешнего сруба (84 кольца); 3 – образец № NW9 из внешнего сруба (92 кольца).

был установлен двухвенцовый сруб с наружными размерами 1,4 × 1,8 м. Все бревна, использованные в погребальной конструкции, не отесаны. Зафиксированы плохо сохранившиеся остатки досок пола, ориентированных так же, как накат. Костных остатков в яме не найдено, что позволяет считать эту могилу кенотафом или иным ритуальным комплексом.

Могила 11. На дне плотно забутованной камнями ямы глубиной 0,8 м находилась детская колода размером 1,0 × 0,6 × 0,2 м (рис. 4). Древесина в значительной степени деградировала, наружные кольца не сохранились. В колоде был костяк ребенка.

Образцы отбирались от всех наиболее хорошо сохранившихся элементов конструкций. Особое внимание обращалось на участки с достоверно фиксируемой подкоровой поверхностью, наличие которой позволяет установить год валки дерева. В лабораторных условиях образцы сначала подвергались шли- фовке, затем зачистке с торцевой части скальпелем. Измерение ширины годичных колец производилось от центра к периферии по двум-трем радиусам (в зависимости от структуры и сохранности образца) на полуавтоматической установке “LINTAB–2” с точностью 0,01 мм. Обработка материала осложнялась высокой степенью минерализации древесины.

На основе дендрохронологического метода – посредством сочетания кросскорреляционного анализа и графического перекрестного датирования – была проведена относительная датировка индивидуальных серий, выявлены ложные и выпавшие кольца. Кросскорреляционный анализ выполнялся в специализированном программном пакете для дендрохронологических исследований DPL [Holms, 1984], графическое перекрестное датирование – в программном пакете “TSAP system V3.5” [Rinn, 1996] с визуальным сопоставлением кривых изменчивости абсолютных и индексированных значений радиального прироста. Представленные в работе графические иллюстрации сделаны в программе “Statistica 6.0”. Для удобства расчетов за начальный год (0) был принят первый год обобщенной древесно-кольцевой хронологи (M5), построенной по образцам из внутреннего сруба мог. 5.

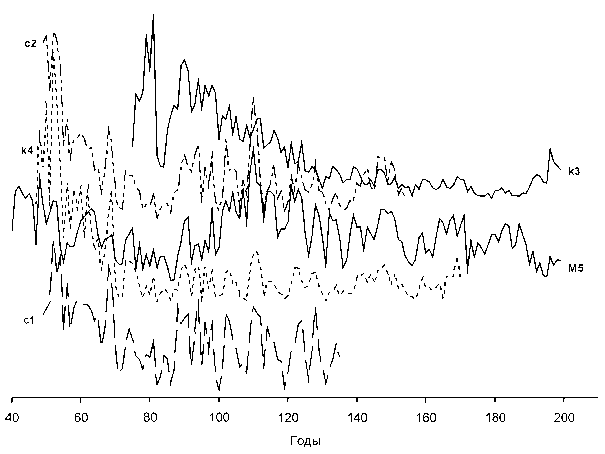

Дендрохронологический анализ материала

Могила 5. Из обширной коллекции взятых на памятнике образцов путем визуального осмотра были отобраны 38 спилов из внутреннего сруба и 12 – из внешнего, которые имели хорошую сохранность периферийной части и содержали максимальное количество колец. Сопоставление образцов из внутреннего и внешнего срубов показало, что при одном и том же возрасте последние имеют меньший диаметр (рис. 5). Вероятно, деревья, использованные для изготовления внешнего сруба, росли в более неблагоприятных климатических условиях.

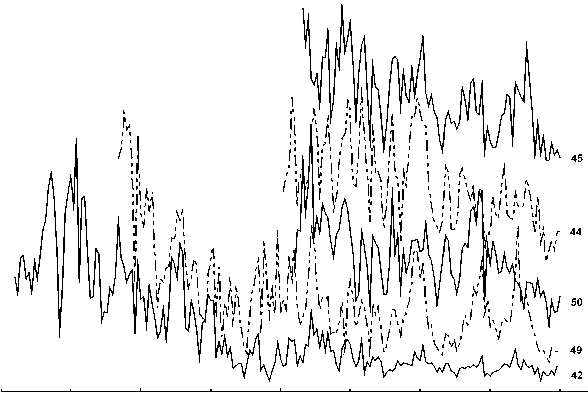

Процедура измерения годичных колец образцов из внутреннего сруба не вызвала особых затруднений, т.к. древесина превосходно сохранилась, имела достаточно широкий и четко выраженный прирост. Полученные индивидуальные древесно-кольцевые хронологии были подвергнуты процедуре графической перекрестной датировки (рис. 6), что позволило датировать серии относительно друг друга, выявить ложные и выпавшие кольца. Для оценки изменчивости индивидуальных рядов применялись коэффициент чувствительности ( m ) [Ferguson, 1969] и стандартное отклонение (σ). Первый показатель характеризует относительную величину погодичной изменчивости прироста, второй – ее амплитуду (табл. 1).

Из результатов, представленных в табл. 1, видно, что средний возраст большинства анализируемых де- ревьев (60 %) составляет 80–100 лет. Высокая дисперсия и чувствительность (среднее значение m = 0,37) индивидуальных серий свидетельствуют о присутствии в ширине годичных колец четко выраженного сигнала на происходившие изменения внешней среды. Значения межсерийного коэффициента корреляции (среднее – 0,70) указывают на высокую степень согласованности прироста у образцов в сериях, подтверждают правильность выполненной перекрестной датировки и позволяют объединить индивидуальные хронологии образцов из внутреннего сруба в обобщенную дендрохронологическую шкалу длиной в 200 лет (хронология М5: годы по относительной шкале 0–199).

Бревна из внешнего сруба имеют худшую сохранность древесины,

О 25 50 75 100 125 150 175 200

Рис. 6. Пример перекрестной датировки образцов из мог. 5.

42, 44, 45, 49, 50 – индивидуальные ряды, измеренные по образцам из мог. 5. Все указанные образцы, за исключением № 42, сохранили “подкоровый” слой.

Таблица 1. Результаты перекрестной датировки образцов из внутреннего сруба мог. 5 кургана Аржан-2

|

Номер образца |

Кольцо (год) |

Длина ряда (лет) |

Коэффициент корреляции |

σ |

m |

Примечание |

|

|

центральное |

периферийное |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 |

41 |

198 |

158 |

0,72 |

0,50 |

0,40 |

Бревно сруба |

|

2 |

110 |

199 |

90 |

0,68 |

0,64 |

0,37 |

Юго-западная стенка сруба, венец 3 |

|

3 |

103 |

189 |

87 |

0,59 |

0,82 |

0,29 |

То же, венец 1 |

|

4 |

39 |

199 |

161 |

0,79 |

0,56 |

0,37 |

Северо-восточная стенка сруба |

|

5 |

40 |

199 |

160 |

0,68 |

0,48 |

0,38 |

Юго-восточная стенка сруба, венец 1 |

|

6 |

43 |

199 |

157 |

0,73 |

0,40 |

0,43 |

Северо-западная стенка сруба, венец 5 |

|

7 |

105 |

199 |

95 |

0,91 |

0,60 |

0,30 |

Пол сруба, бревно 4 |

|

8 |

50 |

199 |

150 |

0,73 |

0,28 |

0,37 |

Бревно сруба |

|

9 |

40 |

199 |

160 |

0,77 |

0,33 |

0,38 |

Юго-восточная стенка сруба, венец 3 |

|

12 |

101 |

199 |

99 |

0,75 |

0,71 |

0,29 |

То же, венец 2 |

|

13 |

5 |

199 |

195 |

0,73 |

0,70 |

0,36 |

Северо-восточная стенка сруба, венец 1 |

|

14 |

101 |

199 |

99 |

0,66 |

0,79 |

0,32 |

Перекрытие сруба, бревно 2 |

|

15 |

103 |

199 |

97 |

0,78 |

0,73 |

0,32 |

То же, бревно 7 |

|

16 |

43 |

199 |

157 |

0,79 |

0,54 |

0,41 |

Северо-восточная стенка сруба, венец 2 |

|

20 |

112 |

199 |

88 |

0,71 |

0,53 |

0,34 |

Юго-западная стенка, окладное бревно |

|

21 |

109 |

199 |

91 |

0,76 |

0,78 |

0,37 |

Бревно сруба |

|

22 |

104 |

197 |

94 |

0,82 |

0,74 |

0,39 |

Перекрытие сруба, бревно 3 |

|

23 |

105 |

188 |

84 |

0,61 |

0,84 |

0,42 |

Бревно сруба |

|

25 |

105 |

199 |

95 |

0,78 |

0,62 |

0,33 |

Юго-восточная стенка сруба, венец 4 |

|

26 |

107 |

199 |

93 |

0,76 |

0,74 |

0,37 |

Бревно сруба |

|

27 |

74 |

197 |

124 |

0,53 |

0,68 |

0,40 |

Пол сруба, бревно 5 |

|

28 |

42 |

199 |

158 |

0,82 |

0,55 |

0,40 |

Бревно сруба |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

29 |

0 |

171 |

172 |

0,67 |

0,59 |

0,45 |

Перекрытие сруба, бревно 8 |

|

31 |

106 |

199 |

94 |

0,56 |

0,53 |

0,39 |

Северо-западная стенка сруба, венец 4 |

|

33 |

101 |

199 |

99 |

0,69 |

0,46 |

0,37 |

Перекрытие сруба, бревно 11 |

|

34 |

101 |

187 |

87 |

0,60 |

0,77 |

0,42 |

Бревно сруба |

|

35 |

110 |

198 |

89 |

0,74 |

0,56 |

0,35 |

Северо-западная стенка сруба, венец 6 |

|

36 |

113 |

199 |

87 |

0,78 |

0,41 |

0,35 |

Перекрытие сруба, бревно 10 |

|

37 |

103 |

199 |

97 |

0,86 |

0,83 |

0,36 |

Пол сруба, бревно 3 |

|

38 |

122 |

199 |

78 |

0,60 |

0,89 |

0,37 |

Бревно сруба |

|

42 |

4 |

198 |

195 |

0,68 |

0,53 |

0,40 |

То же |

|

44 |

100 |

199 |

100 |

0,75 |

0,58 |

0,31 |

Юго-западная стенка сруба, венец 5 |

|

45 |

107 |

199 |

93 |

0,77 |

0,53 |

0,35 |

Северо-западная стенка сруба, венец 2 |

|

46 |

105 |

198 |

94 |

0,80 |

0,68 |

0,28 |

Бревно сруба |

|

48 |

112 |

199 |

88 |

0,45 |

0,51 |

0,28 |

Северо-западная стенка сруба, венец 3 |

|

49 |

41 |

199 |

159 |

0,78 |

0,53 |

0,41 |

Северо-восточная стенка сруба, венец 3 |

|

50 |

104 |

199 |

96 |

0,68 |

0,51 |

0,37 |

То же, венец 4 |

|

51 |

96 |

199 |

104 |

0,35 |

0,57 |

0,27 |

» » 7 |

|

Среднее значение |

0,71 |

0,59 |

0,37 |

– |

|||

Примечание : здесь и далее в тех случаях, когда центральное кольцо отсутствовало, за него было принято первое из сохранившихся, аналогично за периферийное – последнее из внешних сохранившихся колец; σ – стандартное отклонение, m – коэффициент чувствительности.

Таблица 2. Результаты перекрестной датировки образцов из внешнего сруба мог. 5 кургана Аржан-2

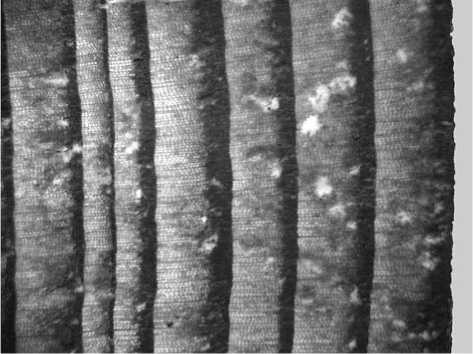

Анализ образцов как внутреннего, так и внешнего сруба, сохранивших последнее (“подкоровое”) кольцо, показал: все эти деревья срублены в один год – 199-й по относительной шкале (на рис. 6 образцы 44, 45, 49, 50). Поскольку процесс формирования поздней древесины кольца завершен (рис. 7, a), можно утверждать, что использованные для погребального сооружения деревья были заготовлены в осенне-зимний период.

Могила 2. Для дендрохронологического анализа были отобраны девять образцов. Визуальный осмотр выявил плохую сохранность древесины, ее повреж-денность гнилью, деформацию и отсутствие периферийных колец при сравнительно молодом возрасте отдельных образцов. В связи с этим значительные усилия были затрачены на предварительную подго- товку образцов к измерению. Только у образца k3 хо- рошая сохранность периферийных колец позволила предположить наличие у него “подкорового” кольца, указывающего на год рубки.

Индивидуальные серии прироста были подвергнуты статистическому анализу (программа “COFECHA”) и графической датировке. При этом учитывалось не только совпадение реперных (узких) годичных колец, но и общий рисунок кривой с чередованием спадов и подъемов прироста. Результаты проведенной работы представлены в табл. 3. В силу возрастных особенностей (в молодом возрасте прирост деревьев в большей степени определяется внутренними причинами, чем

а

Рис. 7. Фрагменты образцов с сохранившимся “подкоровым” кольцом. a – образец № 20 из мог. 5; б – образец k3 из мог. 2.

б

Таблица 3. Результаты перекрестной датировки образцов из мог. 2 кургана Аржан-2

|

Номер образца |

Кольцо (год) * |

Длина ряда (лет) |

Коэффициент корреляции |

σ |

m |

Примечание |

|

|

центральное |

периферийное |

||||||

|

c1 |

49 |

135 |

87 |

0,69 |

0,51 |

0,39 |

Сруб, бревно 1 |

|

c2 |

47 |

154 |

108 |

0,74 |

0,75 |

0,44 |

» » 2 |

|

c3 |

84 |

153 |

70 |

0,23 |

0,40 |

0,28 |

» » 3 |

|

c6 |

112 |

167 |

56 |

0,59 |

0,58 |

0,36 |

» » 6 |

|

c7 |

106 |

164 |

59 |

0,32 |

0,31 |

0,29 |

» » 7 |

|

k2a |

79 |

167 |

89 |

0,25 |

0,40 |

0,23 |

Клеть, бревно 2 |

|

k2b |

73 |

140 |

68 |

0,21 |

0,34 |

0,25 |

» » 2 |

|

k3 |

75 |

199 |

125 |

0,36 |

0,60 |

0,29 |

» » 3 |

|

k4 |

47 |

171 |

125 |

0,59 |

0,67 |

0,49 |

» » 4 |

|

Среднее значение |

0,47 |

0,54 |

0,35 |

– |

|||

Рис. 8. Результаты перекрестного датирования образцов из мог. 2 относительно обобщенной хронологии по образцам из мог. 5 (М5).

с1, с2, k3, k4 – индивидуальные ряды, измеренные по образцам из мог. 2.

внешними климатическими факторами) наименьшие значения показателя корреляции характерны для образцов c3, с7, k2а, k2b.

Перекрестная датировка индивидуальных серий образцов из мог. 2 с обобщенной хронологией, построенной по внутреннему срубу мог. 5, показала хорошую согласованность прироста (рис. 8). На графике видно, что образование последнего периферийного кольца у образца k3 и последнего кольца хронологии М5 пришлось на один год. Логично предположить, что и другие деревья, использованные для сооружения конструкции в мог. 2, были срублены одновременно. Хорошая сохранность “последнего” прижизненного кольца у единственного образца позволяет установить с точностью до сезона время заготовки древесины. В нашем случае наличие сформировавшегося слоя поздней древесины у образца k3

(см. рис. 7, б ) указывает на то, что использованные для сооружения мог. 2 деревья были срублены также в осенне-зимний период, а синхронное чередование ширины периферийных годичных колец (одно широкое – два узких – четыре широких) подтверждает правильность выполненной перекрестной датировки.

Таким образом, согласно результатам дендрохронологического анализа образцов, древесина для погребальных конструкций могил 2 и 5 была заготовлена в один год, в течение осенне-зимнего периода.

Могила 11. Вследствие плохой сохранности древесины для дендрохронологического исследования были пригодны только два образца, представлявшие фрагменты западного торца колоды. Визуальный осмотр выявил наличие следов стесывания по внешнему периметру. Графическая датировка индивидуальных серий показала, что исследуемые образцы перекрываются

Таблица 4. Статистические характеристики образцов и обобщенной хронологии по мог. 11 кургана Аржан-2

|

Номер |

Кольцо (год) * |

Длина ряда (лет) |

Коэффициент корреляции |

Значение прироста (мм) |

σ |

m |

||

|

центральное |

периферийное |

среднее |

max |

|||||

|

r1 |

121 |

174 |

54 |

0,87 |

2,34 |

4,14 |

0,59 |

0,24 |

|

r2 |

91 |

152 |

62 |

0,94 |

3,70 |

6,76 |

1,08 |

0,27 |

|

M11 |

91 |

174 |

84 |

0,98 |

3,11 |

5,52 |

1,08 |

0,25 |

|

Среднее значение |

0,93 |

3,09 |

6,76 |

0,95 |

0,25 |

|||

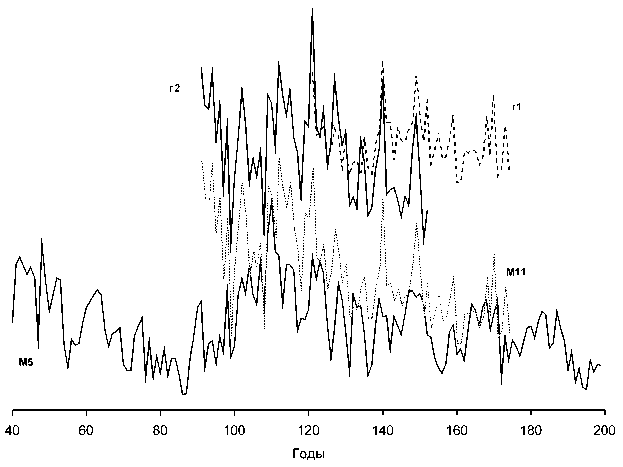

Рис. 9. Результаты перекрестного датирования образцов из мог. 11 относительно обобщенной хронологии по образцам из мог. 5 (М5).

М11 – обобщенная хронология по образцам из мог. 11; r1, r2 – индивидуальные ряды, измеренные по двум образцам из мог. 11.

на 30-летнем интервале. Это позволило путем усреднения ширины годичного прироста построить обобщенную хронологическую шкалу длиной в 84 года (табл. 4). Посредством кросскорреляционного анализа она была успешно датирована относительно обобщенной хронологии по мог. 5 (рис. 9). Разница между последним годичным кольцом хронологии по образцам из мог. 11 и последним кольцом хронологии М5 составляет 25 лет. Однако, поскольку в образцах из колоды отсутствует “подкоровое” кольцо , можно предположить , что эта разница объясняется потерей части периферийных колец при изготовлении колоды и вследствие процессов разрушения (гниения) древесины.

Обсуждение результатов

Согласно базовым принципам дендрохронологии, близость локальных условий обеспечивает сходную реакцию древесных растений на действие лимитирующих внешних факторов [Шиятов и др., 2000, с. 18]. В этой связи представляло интерес сходство–различие в приросте деревьев, использованных для погребальных конструкций в исследуемых захоронениях. Так, высокие значения межсерийного коэффициента корреляции и синхронность прироста у образцов из внутреннего сруба мог. 5 (см. табл. 1) позволяют предположить, что для него были срублены деревья, произраставшие на одном участке. Не меньшая синхронность наблюдается при сравнении ширины годичных колец у образцов из этого сруба и колоды из мог. 11. Следовательно, анализируемые деревья росли в сходных внешних условиях.

Иная ситуация имеет место при сопоставлении образцов из внутреннего сруба мог. 5 с образцами из внешнего сруба этой же могилы и из мог. 2. Уже на этапе измерений (исходя из разницы в диаметре одновозрастных образцов, см. рис. 5) стало ясно, что деревья, использованные для сооружения внешнего сруба мог. 5 и конструкции мог. 2, произрастали в более неблагоприятных условиях (вероятно, более засушливых). Графический анализ этих серий показал их хорошую согласованность между собой. Сопоставление с обобщенной хронологией, построенной по внутреннему срубу мог. 5, выявило, что при совпадении в большинстве случаев рисунка кривых на некоторых участках наблюдаются расхождения, которые, вероятно, связаны не столько с возрастными особенностями, сколько с отличиями в микролокальных условиях произрастания. Таким образом, деревья, использованные для сооружения внутреннего сруба мог. 5 и колоды мог. 11, и деревья, из которых сделаны внешний сруб мог. 5 и погребальная конструкция мог. 2, произрастали на разных участках.

Определенный интерес вызывает тот факт, что начало роста у 60 % анализируемых образцов из внутреннего сруба мог. 5 приходится на период с 100 по 119 г., у 18 % – на 40-е гг. (см. табл. 1). Подобный “всплеск” можно объяснить только гибелью доминирующих деревьев (например , в результате пожаров , вспышки размноже- ния насекомых, хозяйственной деятельности человека и пр.), ослаблением внутривидовой конкуренции и, как следствие, быстрым ростом оставшегося подроста. Поскольку ни на одном образце не выявлено следов пожара, его можно исключить. Наличие признаков депрессии в течение 10 и более лет у образцов NE2, SE3, SW2 и SW9 (мог. 2) служит косвенным свидетельством воздействия на эти деревья хвоегрызущих насекомых. В рассматриваемый период на сооружение погребальных конструкций в многочисленных курганах использовались значительные объемы древесины (например, одна только деревянная платформа кургана Аржан включала центральный и 70 радиально расположенных вокруг него срубов) [Захариева, 1976, с. 101; Быков и др., 2005], поэтому “всплеск” начала роста деревьев можно объяснить тем, что на 80–90 лет ранее была произведена рубка леса для строительства кургана – предшественника Аржана-2. При этом дата заготовки деревьев на участке скорее пришлась не на 100-е, а на 110-е гг., поскольку возраст сохранившегося подроста на момент рубки мог достигать 5–20 (и более) лет.

Не случайным выглядит и тот факт, что время валки всех деревьев, в образцах которых сохранилось периферийное кольцо, пришлось на осенне-зимний сезон. Во-первых, это диктуется традиционными приемами деревообрабатывающего производства [Мыльников, 1999, с. 21]. О существовании развитой традиции такого производства у создателей кургана Аржан-2 красноречиво свидетельствуют рассматриваемые здесь погребальные конструкции, в особенности внутренний сруб мог. 5. Во-вторых, условия горно-степных котловин Саяно-Алтая наиболее благоприятны для ведения стабильного скотоводческого хозяйства, при котором сезонные перекочевки носили вертикальный характер: летом уходили на пастбища в горы, зимой возвращались из заснеженных горных районов на более открытые малоснежные места. Лучшие зимние пастбища находятся в широкой заболоченной долине р. Уюк (в районе пос. Аржана), поскольку наличие здесь тростников и высоких трав, которые не покрываются полностью снегом, позволяет содержать крупный рогатый скот зимой на подножном корме, а обдуваемые сильными ветрами относительно пологие склоны гор остаются совсем без снега и служат пастбищами для конских табунов и овечьих стад [Грязнов, 1980]. Таким образом, в осенне-зимний период была максимальная концентрация населения и ресурсов на достаточно ограниченной территории долины, что позволяло выполнять значительный объем работ, связанных с сооружением “царских” погребений.

Заключение

В результате проведенного исследования установлено, что заготовка древесины для погребальных сооружений могил 5 и 2 происходила в один и тот же год в пределах осенне-зимнего периода. Соответственно, можно предположить и одноактность создания самих погребений кургана Аржан-2. Судя по изученным образцам из мог. 11, дерево, использованное для изготовления колоды, было срублено в этот же год либо близкий к нему.

Дендрохронологический анализ древесины из кургана Аржан-2 позволил построить “плавающую” древесно-кольцевую шкалу длиной в 200 лет. В перспективе можно ожидать ее продления в обе стороны в результате аналогичных исследований деревянных конструкций из близкорасположенных курганов “долины царей” (включая собственно Аржан). Поступление новых археологических материалов по древесине из этого района даст возможность шире использовать дендрохронологический анализ для датирования древностей и решать остающиеся до сих пор спорными вопросы хронологии памятников кочевников Центральной Азии.