«Цена» преступности: проблемы исчисления и минимизации

Автор: Ищук Ярослав Григорьевич, Севагин Константин Генадьевич

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Правозащитная и правоохранительная деятельность

Статья в выпуске: 4 (42) т.11, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение: в рамках статьи исследованы затраты на правоохранительную деятельность и соотношение их с ущербом, причиняемым преступностью. Выявлены проблемы отсутствия методики исчисления «цены» преступности, а также предложены решения по снижению затрат в данной сфере. Материалы и методы: материалами исследования послужили статистические материалы и научные труды В.В. Лунеева, М.М. Бабаева, В.Е. Квашиса и др. Методологической основой исследования является общенаучный диалектический метод познания социальных явлений, также использованы частные научные методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, формально-логический методы и метод юридической интерпретации. Результаты исследования: обращено внимание на необходимость увеличения финансирования «предупредительной деятельности», что в целом положительно скажется на экономической и социальной деятельности государства и общества. В качестве основного направления снижения «стоимости» преступности необходимо активно использовать достижения научно-технического прогресса. Обсуждение и заключения: предлагается разработать и законодательно закрепить методики определения «цены» преступности и ведения учета расходов на составляющие ее элементы.

Преступность, «цена» преступности, ущерб от преступления, финансирование правоохранительной деятельности, затраты на противодействие преступности

Короткий адрес: https://sciup.org/142225412

IDR: 142225412 | УДК: 343 | DOI: 10.37973/KUI.2020.66.76.007

Текст научной статьи «Цена» преступности: проблемы исчисления и минимизации

В современных реалиях нашей страны, когда экономика находится в трудных условиях и отсутствует возможность надлежащего финансирования различных сфер жизнедеятельности, вопрос оптимизации расходов бюджетных ассигнований без ущерба для определенной деятельности становится актуальным.

Деятельность правоохранительных и судебных органов, в частности, направленная на борьбу с преступностью, крайне значима, но при этом характеризуется значительными финансовыми затратами. Ежегодно в рамках бюджетно-финансовой политики государство пересматривает свой подход, определяя, какие направления правоохранительной деятельности могут быть профинансированы в меньшем объеме, а какие требуют выделения большего объема денежных средств. В решении данного вопроса важное значение приобретает такая категория, как «цена» преступности, под которой подразумевается совокупная оценка затрат государства на противодействие преступности. Определение всего объема затрат государства на рассматриваемое направление и сопоставление их с количественными и качественными характеристиками преступности во временном промежутке позволяет сделать выводы о том, насколько эффективна государственная уголовная политика.

Условия мировой пандемии, отрицательные колебания цен на нефть, условия геополитического давления на Россию, санкции и т.д. требуют от государства поиска оптимизации государственных расходов и экономически оптимальной модели ресурсного обеспечения реализации уголовной политики. Решение обозначенной проблемы становится первоочередной криминологической задачей, которая предполагает определение «цены» преступности.

Обзор литературы

О проблемах важности разработки проблемы цены преступности писали В.В. Лунеев [1], М.М. Бабаев [2], В.Е. Квашис [3], В.С. Овчинский [4].Еще в 2012 году авторы констатировали, что данная проблема так и не получила должного теоретического развития [5, с. 15], что характерно и в настоящее время.

Проблема отсутствия достаточных разработок по вопросу определения «цены» преступности [6, с. 10] все больше тревожит исследователей. Несмотря на то, что в последние годы все больше внимания уделяется данному вопросу, производятся разнообразные расчеты, говорить о полноте исследованности данной темы, о возможности сделать четкие выводы об эффективности либо не- эффективности выполнения правоохранительной системой своих функций на настоящий момент не приходится. Соответственно, научные изыскания в данной области необходимо продолжать.

Материалы и методы

Методологической основой исследования явились фундаментальные положения отечественной криминологии, концептуальные требования научного анализа, методологические принципы юридических и социальных наук. Соблюдались методологические принципы и традиционная технология комплексного междисциплинарного анализа, что в целом способствовало обеспечению достоверности и надежности результатов научного поиска.

Основу проведенного эмпирического исследования составили материалы статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ и ФСИН РФ; данные о бюджетных расходах, связанных с правоохранительной деятельностью, результаты ряда криминологических исследований других авторов.

Результаты исследования

Проведенные нами исследования позволяют говорить о следующих тезисах:

-

- «цена» преступности имеет важное криминологическое значение, поскольку позволяет определить, каковы же затраты, производимые государством, обществом, гражданами, на совершенные преступления и на противодействие им;

-

- в зарубежных государствах достаточно давно положительно оценили значимость исследования «цены» преступности, что позволяет и российскому государству использовать данный опыт;

-

- международным сообществом также достаточно давно признана необходимость установления влияния преступности на социальные институты, в связи с этим требуется не только ведение статистики преступности, но и определение расходов на противодействие преступности;

-

- в последние годы четко прослеживается увеличение расходов на противодействие преступности;

-

- установление «цены» преступности, даже приблизительной, дает возможность определить эффективность уголовной политики и критерии определения обоснованности принимаемых управленческих решений;

-

- необходима разработка современной и обоснованной методики расчета норматива финансирования затрат на правоохранительную деятельность, что в итоге позволит определить наиболее экономные способы противодействия преступности, которые при этом не повлияют на качество данной деятельности.

Несомненно, нельзя сводить финансовые издержки государства к основной причине негативных или позитивных тенденций противодействия преступности, поэтому, несмотря на необходимость определения затрат на противодействие преступности, нельзя рассматривать их в качестве краеугольного показателя эффективности уголовной политики, так как на преступность влияет множество детерминант. Однако нельзя и игнорировать материальную составляющую в противодействии преступности, поскольку неу-чет средств, затрачиваемых на эту деятельность, излишняя расточительность могут привести к большим финансовым затратам в иных сферах жизнедеятельности. Необходимо анализировать существующие методы и средства борьбы с преступностью, определять наиболее рациональные пути их исследования, и, конечно же, сопоставлять, насколько соответствуют затраты на противодействие преступности вреду, причиняемому ею.

«Цена» преступности, с нашей точки зрения, складывается из:

-

- затрат на предупреждение преступлений (профилактика, предотвращение и пресечение);

-

- затрат в связи с совершением преступления (выявление, раскрытие, расследование, проведение экспертиз и т.д.);

-

- уголовного судопроизводства;

-

- исполнения наказания;

-

- затрат, направленных на устранение последствий совершения преступлений (в некоторых случаях устранение невозможно, например, смерть человека);

-

- затрат на ресоциализацию и адаптацию, а также контроля;

-

- содержания правоохранительных и судебных органов и органов исполнения наказания.

И здесь возникает множество проблем с определением «стоимости» каждого из указанных направлений.

Так, если говорить о расходах на профилактическую деятельность, то следует учитывать, что они образованы множеством элементов, к примеру, затратами на законотворческий процесс по разработке законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы профилактики преступлений, которые вряд ли возможно исчислить в денежном выражении; затратами на внесение изменений в указанные акты; затратами на непосредственную реализацию профилактических мероприятий, исчислить которые также в полном объеме невозможно. Например, в целях предот- вращения совершения такого вида преступлений, как незаконные рубки, правоохранительные органы совместно с сотрудниками организаций, образующих Департамент лесного хозяйства, а нередко и с привлечением общественности проводят рейды в рамках оперативно-профилактической операции «Лес», объезжая лесные массивы, выявляя факты совершения незаконных рубок. Как в данном случае определить расходы на данное мероприятие? Очевидно, что затраты на ГСМ соответствующего транспорта в данном случае надлежит исчислять исходя из расстояния, на котором находятся обследуемые лесные массивы, средний расход топлива в зависимости от используемого вида транспорта, иметь информацию о том, сколько ежедневно таких рейдов производится по стране и т.д. И подобных мероприятий разной направленности очень много. Из этого можно сделать лишь один вывод: затраты на профилактическую деятельность большие.

Все больше в последние годы обсуждается возможность использования в профилактических целях различных достижений научно-технического прогресса. К примеру, если продолжать вести речь о профилактике незаконных рубок лесных насаждений, то размещение в наиболее привлекательных для преступника участков местности средств видеофиксации, с возможностью ее записи и одновременного онлайн-транслирования в дежурную часть территориального органа внутренних дел, использование беспилотных летательных средств с функцией видеофиксации, возможно, будет способствовать уменьшению латентности преступлений в области незаконных рубок леса. Если провести аналогию с системой «Безопасный город», которая достаточно давно и успешно применяется во многих крупных городах страны, то можно сделать вывод, что применение соответствующего современного оборудования экономически выгодно1, так как позволяет сократить многочисленные затраты на содержание значительного штата сотрудников, а также на последующую деятельность по доказыванию вины конкретного лица в совершении конкретного преступления, поскольку это позволяет запечатлеть преступника и ход его действий.

Кроме того, само наличие электронных видеофиксаторов является сдерживающем фактором определенной части криминально-активных граждан от совершения преступления под угрозой быть изобличенным.

Однако именно затраты, направленные на предупреждение преступлений (профилактику) окупаются вне зависимости от количества финансовых затрат, направленных на реализацию мер уголовной ответственности. Нетрудно логически определить, что не допустить совершение преступления всегда выгоднее, чем «пожинать» последствия преступления, особенно в тех случаях, когда речь идет о жизни и здоровья граждан либо о целостности государства.

Не менее сложно и установление материальных последствий совершения преступлений. Конечно, определенные сведения об этом можно обнаружить в статистической отчетности органов внутренних дел, где подсчитывается общий причиненный и возмещенный ущерб. Однако данный подход не учитывает незарегистрированные преступления. Более того, многие факторы, сопутствующие преступлению, не учитываются в официальной статистике. К примеру, при совершении кражи с незаконным проникновением учитывается только причиненный материальный ущерб от хищения, вред же от повреждений преград не учитывается. Аналогичным образом учитывается только прямой причиненный от преступления ущерб, без упущенной выгоды.

Затраты на устранение последствий преступного поведения исчислить также достаточно сложно: они включают в себя, к примеру, выплату компенсаций, страховые выплаты, средства на оказание медицинской помощи и т.д. Определить весь объем таких затрат невозможно.

Затраты на содержание правоохранительной деятельности, судебной системы и органов исполнения наказания также вычислить крайне сложно, поскольку они включают в себя не только денежные довольствие сотрудников данных органов, но и содержание зданий, техники, сооружений и т.д.

Однако в целом мы можем узнать расходы федерального бюджета на правоохранительную сферу. Хотя этот показатель также будет весьма условным, так как Росстат к расходам на национальную безопасность и правоохранительную деятельность относит все средства, направленные на содержание органов прокуратуры, внутренних дел, внутренних войск, органов юстиции, системы исполнения наказаний, органов безопасности, пограничной службы, на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону, обеспечение пожарной безопасности, на миграционную политику, на прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности и др. Так, в 2019 году такие расходы составили 2034,1 миллиардов рублей1.

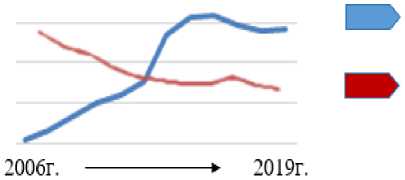

Необходимо отметить, что ранее мы [7] пришли к выводу, что существует определенная зависимость между выделяемыми средствами на правоохранительную сферу и уровнем преступности. На рисунке видно: чем меньше средств выделяется государством на финансирование правоохранительных органов, тем выше уровень преступности в данный период.

финансирование правоохранительной сферы динамика преступности

Рисунок - Корреляция финансирования правоохранительной сферы и динамики преступности

Невозможно и вычисление в полном объеме расходов на уголовное судопроизводство, так как существует огромное число различных аспектов, начиная от обеспечения органов расследования, судов мелкими канцелярскими затратами и заканчивая необходимостью финансирования длительных и отдаленных командировок. Сюда же можно отнести расходы по исполнению некоторых мер пресечения. Так, В.Г. Киршиным отмечается, что стоимость электронного браслета составляет 115 850 рублей [8], значительны и расходы на содержание лиц под стражей. Здесь следует обратить внимание на тенденцию внедрения новых технологий, среди которых производство допросов с помощью видеоконференцсвязи, внедрение электронного документооборота.

Расходы на исполнение наказаний, пожалуй, являются самыми существенными. Содержание одного осужденного в месяц составляет в среднем 4,8 тыс. рублей или 57,6 тыс. рублей в год1. При этом общее количество заключенных составляет более 500 тыс. человек2. И это далеко не все затраты. Полагаем, что необходимо предпринимать определенные меры, направленные на снижение количества расходов, в частности, более активно назначать наказание в виде исправительных и обязательных работ, которые являются в определенной степени окупаемыми, увеличивать число лиц, которым назначается наказание в виде штрафа. Это будет способствовать не только экономии, но и стимулированию лиц к законопослушному поведению, поскольку, как отмечают исследователи, для многих материальное наказание является гораздо более существенным, чем, например, условный срок лишения свободы. В учреждениях системы ФСИН России следует выработать действенные меры привлечения осужденных к труду с возможностью использования части дохода на их содержание.

Проведенный анализ свидетельствует, что для государства расходы, понесенные на борьбу с преступностью путем привлечения к ответственности лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния, весьма значительны, что оказывает негативное влияние на экономику страны; отказ от финансирования данной деятельности, конечно, невозможен, однако экономические расчеты, построенные на тех количественных показателях, которые удается обнаружить, свидетельствуют о том, что значительно более выгодно повышать эффективность предупредительной деятельности. Таким образом, государство и общество должны стремиться к модели (возможно, утопической) «ключевых расходов», направленных именно на предупреждение преступлений, что позволит предотвратить вред от преступления, который не всегда исчисляется только материально.

Обсуждение и заключения

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы.

В настоящее время необходима выработка эффективной методики определения «цены» преступности, для чего требуется прежде всего вести статистический учет расходов на составляющие ее элементы, тщательно анализировать их с целью последующей оптимизации.

В качестве основных направлений снижения «стоимости» преступности необходимо предложить активное использование достижений научно-технического прогресса, применяя технологии, позволяющие фиксировать и передавать информацию практически без участия человека, совершенствовать систему наказаний, а, точнее, механизм их применения, стремясь если не к самоокупаемости назначенных наказаний, то хотя бы к минимизации затрат на исполнение различных видов наказаний. Полагаем, что данные меры смогут существенно повысить эффективность правоохранительной деятельности посредством снижения на нее расходов государства, общества и граждан.

В целях экономической выгоды для государства необходимо увеличить финансирование предупредительной деятельности, включающей в себя разнообразные направления: индивидуальную профилактику лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности; адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; профилактические мероприятия, в том числе и с использованием новейшего оборудования. Предупреждение преступности потребует меньших финансовых затрат, чем борьба с ее последствиями, включающая огромные расходы на судопроизводство и исполнение наказания в отношении виновных в совершении преступлений лиц.

Список литературы «Цена» преступности: проблемы исчисления и минимизации

- Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. Т.1: Общая часть. М.: Издательство Юрайт, 2011. 1003 с.

- Бабаев М.М., Квашис В.Е. Цена преступности: проблемы теории и практики // Российский криминологический взгляд. 2009. № 2. С. 246-259.

- Квашис В.Е. "Цена" преступности как криминологическая проблема // Уголовное право. 2008. № 6. С. 94-102.

- Овчинский В.С., Кондратюк Л.В. Криминологическое измерение / под ред. К.К. Горяинова. М.: Норма, 2008. 272 с.

- Долотов Р.О. Цена преступности как криминологический показатель: некоторые методологические аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2012. С. 15-21.

- Афанасьева О.Р. "Цена преступности и проблемы ее исчисления" //Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2012. № 5. С. 9-16.

- Ищук Я.Г., Кирьяков А.М. Ресурсное обеспечение механизма реализации уголовной политики // Российский следователь. 2019. № 7. С. 28-33.

- Киршин В.Г. Актуальные проблемы гуманизации применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы применения норм уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений: материалы междунар. науч.-практ. конф., М., 26 октября 2012 г. М., 2012. С. 189-197.