Ценностно-смысловое сопровождение инновационных преобразований на предприятиях

Автор: Вельмисова Д.В.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология управления

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается новая социологическая интерпретация процесса инновационных преобразований на предприятиях, включая понятие инноваций, инновационной деятельности и инновационного управления, ценностно-смысловое сопровождение инновационных преобразований. Рассматриваются социальные риски инновационных преобразований, среди которых квалификационный дисбаланс, запаздывающая адаптация, сопротивление работников инновациям и др. На основе проведенного теоретико-эмпирического исследования зафиксированы противоречия в структуре ценностно-мотивационных смыслов деятельности работников, способствующие усилению социальных рисков инновационных преобразований. Автором предлагается новая научная интерпретация процесса управления инновационными преобразованиями на предприятиях на основе внедрения механизма ценностно-смыслового сопровождения инновационных преобразований, предполагающего переход от дискретного управления к постоянно возобновляемому сопровождению инновационной деятельности.

Инновационные преобразования, инновации, инновационное управление, ценностно-смысловое сопровождение, ценностно-мотивационные смыслы, работники предприятий

Короткий адрес: https://sciup.org/142244742

IDR: 142244742 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/1994-3776-2025-1-18-24

Текст научной статьи Ценностно-смысловое сопровождение инновационных преобразований на предприятиях

Инновационные преобразования в современных условиях становятся признаком конкурентоспособности организаций и предприятий. Не случайно, в динамике последних нескольких лет возрастает доля организаций и предприятий, имеющих завершенные инновации: 2017 г. - 4926 организаций; 2018 г. – 5245 организаций; 2020 г. – 7740

Вельмисова Дарья Владимировна - кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и управления персоналом Санкт-Петербургского государственного экономического университета

-

D. Velmisova - Candidate of Social Sciences, associate professor at the Department of Sociology and Human Resource Management, Saint-Petersburg State University of Economics

© Вельмисова Д.В., 2025

организаций; 2023 г. - 9147 организаций1. Уровень инновационной активности организаций с 2019 года увеличился на 2% (9,1% в 2019 г., 11,0% - 2022 г.) [2]. Чаще всего инновации интерпретируются исследователями как изменения, ориентированные на рост результативности: «общественный, технический и экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход» [5]; «внесение в разнообразные виды человеческой деятельности новых элементов, повышающих результативность этой деятельности» [7]; «прибыльное использование научно-технических и других достижений посредством производства новой потребительской стоимости» [6]. По данным статистики основными результатами инновационной деятельности по оценкам предприятий и организаций становятся качественные сдвиги: улучшение качества товаров, работ и услуг - 35,4%; сохранение традиционных рынков сбыта - 30,7%; расширение ассортимента товаров, работ и услуг -29,4%; повышение гибкости производства - 19,4%; рост производственных мощностей -18,7% [2].

Отмечается, что новация предполагает научно обоснованный подход к разработке и внедрению новшеств, трансформацию изобретений, рационализаторских предложений, идей, моделей развития в реальный общественный процесс, включая преобразование экономического потенциала предприятий [3]. Причем учитываемые инновации не ограничиваются только технологическими нововведениями, а включают в себя также методы производства и разработки; методы логистики, поставок и распределения; методы обработки и передачи информации; методы ведения бизнеса, корпоративного управления, бухгалтерского и финансового учета; практики деловых отношений и внешних связей; методы управления трудовыми ресурсами; маркетинговые методы.

Это свидетельствует о том, что инновации затрагивают не только техникотехнологические аспекты производства, функциональный алгоритм, но и существенно видоизменяют социальные практики, включая профессиональное и межпрофессиональное взаимодействие; социальные сети сильных и слабых связей; характеристики социальных действий работников, их содержание и направленность; темпоральные и пространственные характеристики социального взаимодействия. Не случайно по данным прогнозов к 2030 году изменится порядка 39% навыков и компетенций, требуемых работникам предприятий и организаций, включая актуализацию технических, когнитивных, управленческих, межличностных навыков, способностей работников к самоорганизации и самоуправлению [9]. Перечисленные навыки и компетенции станут условием успешной реализации трудовых функций в новых условиях осуществления деятельности, повышая жизнеспособность человека.

Вместе с тем, несмотря на возможности потенциального роста эффективности, инновационные преобразования относятся к деятельности с высоким уровнем рисков, осуществляемой в условиях повышенной неопределенности. Не случайно, по данным на 2023 год лишь 11% опрошенных организаций планируют осуществлять инновационную деятельность в течение трех лет, а 89% не планируют осуществлять инновационную деятельность2. Организации отмечают, что инновационная деятельность в течение последних трех лет в силу факторов, препятствующих инновациям: была серьезно задержана

-

- 3087 организаций; была приостановлена (прекращена) - 2899; даже не начата - 3043. Анализ 20 факторов, препятствующих инновациям на основе данных самооценки предприятий инновационного типа (данные Росстат - опрошено 11995 предприятий) позволил зафиксировать, что по оценкам предприятий на 5-7 месте находится такой барьер как «недостаток квалифицированного персонала». Данные проанализированы нами в динамике с 2020 года и выявлено ухудшение ситуации - квалификационный дисбаланс становится все более значимым фактором, перемещаясь выше в перечне ограничений инновационного развития.

Преобразования методов обработки и учета информации, практик деловых отношений, внедрение управленческих инноваций - приводят не только к изменению условий жизнедеятельности человека-работника, но также трансформации возможностей роста его жизнеспособности и способов формирования его жизнеобеспеченности. В частности, видоизменяется структура занятости и взаимоотношений между работодателем и работниками (фиксируется рост удаленной занятости, неполной занятости, возрастание количества гиг-работников), усиливается запрос на трудовую мобильность работников (их способность к гибкому сотрудничеству в виртуальной среде, готовность адаптироваться к выполнению новых функций, применять в деятельности сквозные технологии).

Переход к организации производственных процессов на основе современных информационно-цифровых инструментов, отражающий тенденции цифровизации, является «не только техническим или технико-технологическим, но и социальным процессом, когда осуществляется интеграция желаний, устремлений, ориентаций, распространение ценностей и норм поведения» [4]. Поэтому нами инновация интерпретируется, прежде всего, как предмет, способ и метод, изменяющий производственную и социальную среду жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспеченности работников предприятий . А инновационная деятельность - как предметная функциональная деятельность работников по разработке и внедрению новшеств в производственные и социальные процессы, трансформация идей, рационализаторских предложений, моделей развития в реальный процесс решения общественно значимых задач .

Осмысление категорий жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспеченности работников в контексте инновационных преобразований способствует формированию новой интерпретации инновационного управления , которое следует понимать как методы и инструменты по осуществлению предметно-деятельных функций вовлечения различных групп работников в реализацию стратегии инновационной деятельности предприятия на основе приоритетных аспектов жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспеченности работников.

Нами был проведен контент-анализ интервью с руководителями предприятий, размещенных в медиа-пространстве, и посвященных вопросам инновационного развития. Все проанализированные интервью (N3 5) были проведены в период 2022-2024 гг., большинство из которых за последние годы прошли этап кризиса и инновационных преобразований. Руководители, интервью с которыми были подвергнуты анализу, представляют различные отрасли: финансово-кредитная сфера, предприятия - цифровые платформы (сфера услуг для бизнеса), производство товаров повседневного спроса, организации здравоохранения, судостроительная отрасль, предприятия розничной торговли, авиаприборостроение, автомобилестроение, предприятия оборонной отрасли, нефтегазовой отрасли, предприятия общественного питания. Выявлено, что порядка 32% руководителей положительно высказываются относительно значимости социальных и организационных инструментов инновационных преобразований в деятельности, в остальных случаях руководители фокусируют внимание на технологических, экономических и других составляющих инновационного развития [1].

В контексте обсуждения социальных и организационных инструментов, руководителями прежде всего обращается внимание на: 1) инструменты обучения и повышения профессионализма работников – для их успешной адаптации к новым процессам или технологиям; 2) на корпоративную культуру как систему ценностей, объединяющих коллектив. В меньшей степени затрагиваются проблемы функционального содержания труда, мотивации и стимулирования, обеспечения ресурсами и повышения самостоятельности коллектива. Игнорируются проблемы социального обеспечения работников, повышения уровня их жизнеобеспеченности в результате инновационных преобразований. Это свидетельствует о разрозненности жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспеченности работников в контексте инновационного развития, что результирует в запаздывающем характере социального управления и его фрагментарности.

Предметной реализацией жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспеченности работников являются ценностно-мотивационные смыслы деятельности, включая терминальные и инструментальные составляющие. Ценностномотивационные смыслы - это одновременно и социальные ожидания, и результат саморазвития человека и общества, в которых фокусируются жизнедеятельность, жизнеспособность и жизнеобеспеченность. Особенностью ценностно-мотивационных смыслов является их динамичность во времени под влиянием внешних и внутренних факторов, что создает возможности для оказания управленческого воздействия на смысловые приоритеты работников в контексте социальных и организационных условий. Вместе с тем, современное управление инновационными преобразованиями носит запаздывающий характер, в большей степени предполагающий реагирование на социальные риски и проблемы в процессе инновационных преобразований, чем прогнозирование рисков и своевременное предотвращение потенциальных проблем. К социальным рискам инновационных преобразований относится повышение текучести персонала, отток работников, сопротивление внедрению инноваций, профессиональное выгорание, запаздывающая адаптация работников и др. Перечисленные социальные риски способны конвертироваться в экономические. В условиях дискретного управления, не обеспеченного эффективно функционирующим механизмом социальной рефлексии, инновационные преобразования сталкиваются с перечисленными барьерами.

По данным проведенного нами исследования ценностно-мотивационных смыслов инновационной деятельности (2016-2025 гг.), приоритетным значением для работников предприятий обладают смыслы, связанные с: гарантиями финансовой стабильности; повышением благосостояния; качеством взаимоотношений на предприятии, особенно, взаимодействие с непосредственным руководителем; бытовым комфортом и эргономичностью рабочего пространства; достижением определенного уровня свободы в планировании своей деятельности, что можно интерпретировать как доверие работнику. Значимость перечисленных смыслов подтверждается ранговым распределением смыслов: на первом этапе исследования (N290) с общим количеством рангов 21, а также на втором этапе исследования (N700) с общим количеством рангов – 24, все эти смыслы вошли в число 10 наиболее приоритетных. Очевидно, что данные смыслы связаны, прежде всего, с жизнеобеспеченностью работников, ростом уровня и качества их жизни. Смыслы, которые отражают качественные характеристики жизнедеятельности и рост жизнеспособности – активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, развитие, познание, творчество, инновации, были оценены как менее значимые: профессиональное развитие (ранги 8; 12); познание, изучение нового (ранги12; 12); инновации (12 ранг); творчество (ранги 15; 13); активная деятельная жизнь (ранги 10; 14); продуктивная жизнь, продуктивность (ранги 10; 18).

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что не только сопротивление изменениям (К. Левин, Д. Дак, Дж. Хайятт, Ф. Гуияр и Дж. Келли, Дж. Коттер) становится барьером инновационных преобразований, но и сложившееся в представлении работников понимание смысловых составляющих деятельности, не отражает их нацеленность на инновационные преобразования, а скорее, препятствует им.

Работники принимают решения и реализуют функциональные задачи в соответствии со своими приоритетами. Внедрение инновационных преобразований не заканчивается на этапе принятия решений на уровне управленческой подсистемы предприятия, далее решения декомпозируются и воплощаются в процессе запуска заданного функционального алгоритма. В связи с этим, приоритетное значение для реализации инновационных преобразований приобретают смыслы, которые направляют деятельность работников и через призму которых работники воспринимают свою ежедневную активность на предприятии, распределяя имеющиеся в их распоряжении ресурсы (знания, навыки, время и др.). Работники принимают решение о том, какие действия наполнены смыслом и значимостью, требуют вовлеченности и качественной реализации.

Как отмечает Ф. Яссен, сегодня для роста предприятия «важно, чтобы она мобилизовала все творческие возможности и знания, которыми обладает» и это можно сделать только в том случае, если использовать творческие возможности и знания всех ее сотрудников. И далее, основной задаче менеджмента становится мобилизация внутренних сил и направление их в сторону цели так, чтобы они не нейтрализовали друг друга, а складывались друг с другом [8].

Вместе с тем, для реализации этой цели не достаточно формирования единой культуры в организации, поскольку деятельность направляется смыслами, нацеливающими человека-работника на приоритетные в его понимании цели и способы поведения. А смыслы находят предметную реализацию в жизнедеятельности, жизнеспособности, жизнеобеспеченности человека-работника.

В управлении организациями и предприятиями существуют возможности внедрения социально-управленческих практик, способствующих формированию системы смыслов деятельности работников, которые могут способствовать адаптации работников к задачам инновационных преобразований. В современных условиях социальной основой для реализации инновационных преобразований становится создание среды, внешних социально-организационных условий, в которых будут актуализироваться смыслы развития, познания, активной, деятельности жизни, и, в конечном счете, инновационности.

Переориентирование работников на смыслы инновационных преобразований становится возможным посредством ценностно-смыслового сопровождения инновационных преобразований , суть которого в пересмотре управленческого подхода и переходе от дискретного управления к постоянно возобновляемому сопровождению инновационной деятельности.

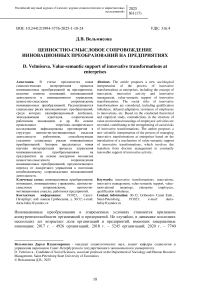

Ценностно-смысловое сопровождение инноваций предполагает создание условий и применение механизмов, которые связывают значимые для работников смыслы в деятельности с их способностями к инновационным преобразованиям (см. рис. 1).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Условия деятельности на ЙЙяМк ш предприятии социально-1рудовые^

отношения

Терминальные смыслы деятельности работников

Познание, изучение нового Профессиональное развитие Инновации Творчество Активная деятельная жизнь Результативность, продуктивность

I Инновативность

| Предпршшчивость

| Лидерство

| Инициативность

| Обучаемость

Безопасность и стабильность Автономия и свобода Благополучие и качество

Рисунок 1. Схема ценностно-смыслового сопровождения инновационных преобразований в деятельности предприятий

Материальное благополучие Личная самореализация Социальные связи

Жизнеобеспеченность

|Бонусы и поощрения

|за новации и оптимизацию | деятельности; должностной | рост; экспертный рост на | предприятии, более ответственные роли;

|признание в коллективе; ] | получение большей свободь} [планирования времени и [приоритетов и др.

ванность

Позитивный взгляд на жизнь Толерантность к неопределенности

На сегодняшний день по результатам проведенных нами исследований ситуация характеризуется противоречивостью, когда наиболее значимые смыслы деятельности (материальное благосостояние и др.) не связываются работниками с проявлением инновационных характеристик в поведении. Сущность ценностно-смыслового сопровождения инновационных преобразований представлена следующим образом:

-

1) проведение диагностики ценностно-мотивационных смыслов в деятельности работников различных статусных и профессионально-квалификационных групп, выявление их структуры и направленности. Определение степени значимости и реализации в деятельности смыслов, определяющих вектор инновационного поведения;

-

2) анализ социально-организационных условий, оказывающих естественное воздействие на развитие ценностно-мотивационных смыслов инновационного поведения;

-

3) на основании результатов диагностики инновационных составляющих ценностносмысловой направленности личности работников и условий их жизнедеятельности создание среды, внешних социально-организационных условий, в которых будут актуализироваться смыслы развития, познания, активной, деятельности жизни, и, в конечном счете, инновационности. Социально-трудовые отношения и условия деятельности на предприятии включают в себя: развитие социальной инфраструктуры, направленной на рост жизнеобеспеченности работников; внедрение технологий обучения и развития работников как носителей интеллектуального потенциала предприятия; технологии развития корпоративной социальной ответственности; технологии мотивации и стимулирования инновационной активности; организационное проектирование и изменение функционального алгоритма; создание самоуправляемых команд; формирование условий гибкой занятости и др.

Работник, включаясь в систему социально-трудовых отношений, не является стационарным элементом производственной системы, смыслы деятельности многослойны, способны трансформироваться, обусловливая жизнедеятельность и жизнеспособность человека. Интеграция жизнедеятельности, жизнеобеспечения и жизнеспособности работников в системе управления инновационными преобразованиями посредством ценностно-смыслового сопровождения направлена на формирование у работников социальных ожиданий, фиксируемых в системе ценностно-мотивационных смыслов. Эти социальные ожидания отражаются во взаимосвязи потенциальной достижимости жизненного благополучия, уровня и качества жизни благодаря росту жизнеспособности, т.е. инновационности в поведении, предприимчивости, лидерства, инициативности, обучаемости, командоориентированности, позитивного восприятия, толерантности к ситуации неопределенности, а не только высокой степени ответственности и исполнительности.

Таким образом, ситуация инновационных преобразований в деятельности, которая неизбежно связана с неопределенностью и риском, разрушением традиционных паттернов поведения и психологическим сопротивлением, становится наполненной смыслом и позитивно значимой для каждого работника, поскольку потенциально направлена на рост его жизнеспособности и жизнеобеспеченности: материальное благополучие, личную самореализацию, социальные связи, стабильность и безопасность, автономию и свободу, качество и благополучие. Тем самым актуализируются смыслы активной и деятельной жизни, профессионального развития, инноваций и творчества, результативности и продуктивности, т.е. происходит переориентация работника с инструментальноисполнительской позиции на активную деятельностную позицию.