Ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре органов внутренних дел в современных представлениях управленческой элиты полиции

Автор: Виктор Владимирович Ермолаев, Михаил Иванович Марьин, Юлия Воронцова

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 4 (91), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Эмпирическое исследование имело целью выявить ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре органов внутренних дел в представлениях управленческой элиты. Материалы и методы. Исследование проводилось в 2021–2022 гг. с применением Google-форм. Объем выборки — 144 сотрудника полиции, состоящие на должностях старшего начальствующего состава и включенные в резерв кадров на выдвижение. Психодиагностический инструментарий: опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина; методика смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева; авторская анкета, направленная на выявление и оценку терминальных ценностей и факторов, побуждающих к эффективной служебной деятельности и препятствующих ей. Результаты и обсуждение. Эмпирический анализ данных свидетельствует о наличии приоритетных факторов, побуждающих к достижению целей и продолжению службы и препятствующих этому, определяющих вектор и интенсивность личностной и субъектной активности управленческой элиты в отношении реализации жизненной навигации. Представления управленческой элиты о ценностных регуляторах поведенческих норм указывают на особенность современной организационной культуры органов внутренних дел, основу которой составляют стремления к индивидуальному успеху и материальному благополучию в соответствии с доминирующими западно-либеральными целями-ценностями. Выводы. Представления управленческой элиты органов внутренних дел о ценностных регуляторах поведенческих норм характеризуются стремлением к принадлежности к кругу лиц, обладающих властью, что одновременно рассматривается и как фактор препятствия эффективному выполнению деятельности из-за необходимости избирательности в практике правоприменения. Приоритетной терминальной ценностью управленческой элиты органов внутренних дел является личный успех (развитие себя, высокое материальное положение и собственный престиж) при второстепенной роли духовной удовлетворенности службой среди совокупности побуждений к эффективной профессиональной деятельности.

Организационная культура, представления, ценностные регуляторы, поведенческие нормы, управленческая элита, полиция, органы внутренних дел.

Короткий адрес: https://sciup.org/149140809

IDR: 149140809 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-491-366-372

Текст научной статьи Ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре органов внутренних дел в современных представлениях управленческой элиты полиции

Viktor V. Еrmolaev 1, Candidate of Sciences (in Psychology), Associate-Professor at the chair of Psychology of Labour and Psychological Consulting; ;

Мikhail I. Маryin 2, Doctor of Sciences (in Psychology), Professor at the chair of Scientific Fundamentals of Extreme Psychology; ;

Yulia Vorontsova 3, researcher of the department for the Development of Methods for Diagnosing Functional States; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Организационные ценности и нормы социальных институтов не возникают спонтанно, автоматически. Они задаются определенной социальной группой — правящей элитой государства, которая является реальным субъектом осуществления власти [1], определяющим стратегические цели общественного развития и мобилизующим ресурсы для их достижения [2], в том числе социальные институты защиты власти, такие как органы внутренних дел (далее — ОВД). В формировании центральной системы ценностей в любом обществе заинтересована в первую очередь правящая элита, а также управленческая элита «тех подсистем, которые, будучи на периферии, признают над собой власть центра» [3, c. 16] и реализуют управленческие функции непосредственно на местах в подразделениях ОВД. Поэтому закономерно, что функционирование и развитие организационной культуры любого социального института, в том числе и ОВД, детерминировано как существующими внешними условиями — политическими и экономическими, так и внутренними — социально-психологическими, проявляемыми в виде идеологии, целей, ценностей и норм властвующей социальной группы, выступающей в качестве субъекта управления.

Вместе с тем из признания того, что ценностно-целевая составляющая деятельности полиции является системным фактором социального управления, сегодня формируется серьезная проблема, которая самым тесным образом связана как с исходными представлениями о роли организационной культуры ОВД в управлении социальными системами в целом, так и с представлениями управленческой элиты о ценностных регуляторах поведенческих норм сотрудников в частности. Проблема заключается в том, что ценностные регуляторы организационного поведения, которые поддерживаются управленческой элитой российской полиции, длительное время формировались именно на западнолиберальной идеологии и ценностях, все более вступают в конфликт с российской ментальностью, особенно в условиях начавшегося передела мира и обострения глубинных культурно-цивилизационных различий между Россией и коллективным Западом. При этом конфликт с уровня признания приоритета национальных интересов неминуемо переходит на уровень пересмотра социальных ценностей, доминирующих в организационной культуре российских социальных институтов, обозначая усиление борьбы за власть группировок правящей и управленческой элиты, опирающихся на различные ценности и мировоззрение.

О борьбе за изменение ценностей как ядра организационной культуры социальных институтов свидетельствует принятая в 2015 г. стратегия национальной безопасности Российской Федерации 1, которая предусматривает приоритет духовного над материальным, ценность служения Отечеству, милосердия, справедливости, взаимопомощи, коллективизма и пр. На стремление к изменению ядра организационной культуры социальных институтов указывает и собственно перечень духовно-нравственных ценностей, который представлен в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 2. Стратегия предполагает развитие таких ценностей, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. В совокупности эти документы представляют собой предикцию вектора развития организационной культуры российских социальных институтов, кардинально отличающегося от целей группировки правящей и управленческой элиты, обеспечивающих управление организационной культурой на основе приоритета западно-либеральной идеологии, ценностей и поведенческих норм.

Характер обострения конфликта противоборствующих властных социальных групп за контроль над ядром организационной культуры ОВД как одного из ключевых социальных институтов определил цель исследования — выявить ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре ОВД в современных представлениях управленческой элиты полиции.

Материалы и методы

Объектом исследования явились ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре ОВД, предметом — ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре ОВД в представлениях управленческой элиты полиции.

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре ОВД в представлениях управленческой элиты в настоящее время более отражают западно-либеральные цели-ценности, чем намеченные в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой в 2021 г. При выдвижении гипотезы мы руководствовались тем, что особая роль в изменении культурных основ принадлежит субъекту управления — правящей и управленческой элите [4], формирующей и трансформирующей организационную культуру социальных институтов путем изменения ценностей, норм и отношений организационной культуры и их внедрения в организационную жизнедеятельность [5]. На важность формирования ценностных регуляторов поведения у самих представителей управленческой элиты как объективную социально-психологическую проблему указывали Г. Моска [1], Ю. П. Зинченко [6], А. Л. Журавлев [7], А. В. Юревич [8] и др., отмечая, что ценности и идеалы являются наиболее универсальными регуляторами социального поведения и развития организационной культуры социальных институтов. Транслируемые управленческой элитой, они играют решающую роль в периоды изменения политических, социальных и идеологических устоев общества и остаются основой, которая позволяет объединять людей в те периоды, когда политические, правовые (законодательные), религиозные, административно-управленческие и иные социальные регуляторы становятся слабыми или временно утрачивают свою силу.

Исследование проводилось в 2021–2022 гг. с применением Google-форм на добровольной основе при условии анонимности, что позволило сформировать выборку, представляющую сотрудников полиции 9 управлений внутренних дел в субъектах РФ. В общий объем выборки вошли 144 сотрудника полиции, состоящие на должностях старшего начальствующего состава и включенные в резерв кадров на выдвижение. Пол, возраст, стаж службы и специальные звания респондентов не учитывались.

В качестве диагностического материала применялись следующие методики:

-

1. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина [9].

-

2. Методика смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева [10].

-

3. Авторская анкета, направленная на выявление и оценку терминальных ценностей и факторов, побуждающих к эффективной служебной деятельности и препятствующих ей. Анкета сформирована из трех отдельных блоков:

-

— цели и стремления в жизни (20 вопросов);

-

— побуждения к дальнейшей службе (24 вопроса);

-

— препятствия эффективному выполнению обязанностей (26 вопросов).

Обработка эмпирических данных проводилась при помощи статистических методов исследования с применением факторного анализа данных и коэффициента корреляции r-Пирсона в программе SPSS Statistics 23.

Методологическую основу исследования составил субъектно-элитологический подход к управлению социальными системами, согласно которому только правящая элита как социальная группа объединяет в себе два феномена (субъектность и организационную власть) при управлении государством и его социальными институтами.

Результаты и обсуждение

Понятие «представление» мы рассматривали как «степень субъективной определенности восприятия, понимания и воспроизведения социальной действительности и себя в ней» [11, c. 97], которая в целом выступает в качестве системы ценностей, идей и способов действия человека [12] и отражает позицию личности по отношению к затрагивающим ее социальным ситуациям [13].

При проведении исследования под ценностями понимался любой объект, имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида или группы) как в широком понимании — абстрактные привлекатель- ные смыслы или конкретные материальные блага, так и в узком — духовные идеи, которые имеют высокую степень обобщения 3. В качестве ценностных регуляторов рассматривались социально-психологические факторы упорядочения поведения полицейских на основе интериоризированных ценностей, а также представлений о тех образцах поведения, которые являются поощряемыми в организационной культуре ОВД.

Организационная культура ОВД определяется как «управляемое информационное поле, включающее в себя доминирующее мировоззрение, идеологию, ценности, смыслы, убеждения, верования и установки, психическое состояние сотрудников, принятые организационные нормы отношений и поведения, которое представляет собой прогнозируемый сценарий ее функционирования и развития, задаваемое субъектом организационной власти и способное трансформироваться посредством механизмов управления: целевого формирования картины мира и образов будущего, поведенческих норм и их морально-нравственных ориентиров — добра и зла, уникальной символики, системы селекции кадров, традиций, обычаев, ритуалов и обрядов» [14, c. 192].

Путем статистического анализа данных, полученных посредством анкетирования, были выявлены факторы, связанные с основными целями и стремлениями в личной жизни; побуждающие к дальнейшей службе; препятствующие эффективному выполнению служебных обязанностей.

Выявленные факторы подвергались корреляционному анализу. Данные приведены в таблице.

В результате корреляционного анализа были выявлены достоверные связи между факторами, сопряженными с основными целями, ценностями и стремлениями в личной жизни, побуждающими к дальнейшей службе, а также с факторами, мешающими эффективному выполнению служебных обязанностей. Особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на следующие взаимосвязи:

-

1. Стремление к повышению личного благополучия (Ф1) связано с недостатком времени, рассматриваемым испытуемыми как фактор препятствия эффективному выполнению служебных обязанностей (Ф6) (r=0,35 при p≤0,05).

-

2. Стремление испытуемых к общению с лицами, обладающими властью (Ф3), коррелирует с проблемами законодательства и практики правоприменения как фактора, препятствующего эффективному выполнению служебных обязанностей (Ф5) (r=0,30 при p≤0,05). Выявленная связь свидетельствует о стремлении испытуемых к принадлежности к кругу лиц, обладающих властью. Вместе с тем эта принадлежность рассматривается как фактор препятствия эффектив-

- Таблица. Корреляционный анализ факторов, побуждающих к эффективной служебной деятельности и препятствующих ей (Table. Correlation analysis of factors which encourage effective performance and which hinder it)

-

3. Побуждающий интерес к дальнейшей службе отрицательно связан с недостатком признания и уважения, рассматриваемого как фактор, препятствующий эффективному выполнению служебных обязанностей (r=–0,42 при p≤0,01). Выявленная наиболее сильная связь свидетельствует о том, что испытуемые побуждаются к более эффективной служебной деятельности каким-то иным, скрытым и мощным фактором, нежели социальное признание и уважение.

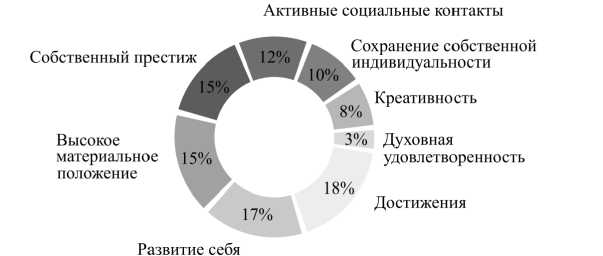

Рис. Распределение значимости терминальных ценностей по методике ОТеЦ И. Г. Сенина

( Fig. Distributing the significance of terminal values according to questionnaire of terminal values developed by I. G. Senin)

|

Факторы |

Побуждения к дальнейшей службе |

Цели и стремления в жизни |

||||||

|

А ’Я н о а а к ° В cd е « |

У 2 Н s ГО СО cti & го С ) s и о в S |

S S д * е |

Д 5 е * |

У о о cti к хо О У ё |

S ? а к н « о S ш S S S $ о 5 во |

& 5 К щ о S |

||

|

я я я 5 я s е Я 5 Д’ |

Ф1 Личное благополучие |

–0,14 |

0,21 |

0,31 |

0,22 |

1 |

0,00 |

0,00 |

|

Ф2 Обеспеченность семьи |

0,13 |

0,11 |

0,30 |

0,28 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

|

Ф4 Саморазвитие, доверие людей, совесть |

0,25 |

0,30 |

–0,14 |

0,16 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

|

Ф5 Интерес и успех на службе |

0,38 |

0,08 |

0,44 |

0,08 |

0,00 |

0,00 |

1 |

|

|

S >Я о К Я v го о S S н д Д ” |

Ф4 Недостаток признания и уважения |

0,02 |

0,15 |

0,11 |

–0,42 |

–0,09 |

0,12 |

0,36 |

|

Ф5 Проблемы законодательства и практики правоприменения |

–0,10 |

0,16 |

0,08 |

–0,27 |

–0,10 |

0,30 |

0,12 |

|

|

Ф6 Недостаток времени |

–0,15 |

–0,12 |

0,18 |

0,04 |

0,35 |

0,04 |

0,13 |

|

|

Ф7 Недостаток опыта |

–0,09 |

0,10 |

–0,01 |

0,38 |

–0,05 |

–0,15 |

0,05 |

|

|

Ф8 Недостаток тех. средств |

–0,19 |

–0,05 |

–0,04 |

–0,08 |

0,05 |

–0,13 |

–0,35 |

|

Примечание. Полужирным шрифтом отмечены достоверные коэффициенты корреляции при р≤0,05;курсивом — при р≤0,01. ному выполнению деятельности из-за необходимости избирательности в практике правоприменения.

Полагаем, что стремление к социальному признанию, прежде всего, имеет отношение к признанию внутри своей профессиональной группы.

Далее проанализируем результаты исследования терминальных ценностей испытуемых, полученных посредством применения методики ОТеЦ И. Г. Сенина (рис.).

Полученные данные подтверждаются и уточняются результатами корреляционного анализа обнаруженного фактора недостатка признания и уважения, определяемого испытуемыми как фактор препятствия эффективному выполнению обязанностей с некоторыми шкалами, представленными методикой СЖО. Согласно результатам корреляционного анализа чем больше испытуемые считают себя сильными личностями (r=0,32 при p≤0,05), обладающими достаточной свободой выбора и принятия решений (r=0,37 при p≤0,05), чтобы построить свою жизнь в соответствии с целями, ценностями и представлениями о ее смысле, тем больше недостаток социального признания и уважения рассматривается ими как фактор препятствия эффективному выполнению служебных обязанностей.

Терминальные ценности испытуемых как фундаментальные убеждения, стабильные по времени и влияющие на поведенческие нормы, распределились следующим образом.

Наибольшая степень значимости испытуемыми проявлена в отношении достижений (18%), развития себя (17%), высокого материального положения (17%)

и собственного престижа (15%), т. е. наблюдается ориентированность на западно-либеральную идеологию и ценности, прежде всего индивидуальный успех и высокий уровень материального благополучия. Заслуживает внимания тот факт, что наименьшая степень значимости испытуемыми зафиксирована в отношении духовной удовлетворенности (3%), что свидетельствует о ее второстепенной роли в побуждении к эффективной служебной деятельности.

Полученные результаты согласуются с выводами Е. В. Селезневой о том, что представления определяют вектор и интенсивность личностной и субъектной активности человека в каждой из модальностей жиз-неосуществления [15]. Полагаем, что представления управленческой элиты о ценностных регуляторах поведенческих норм указывают на особенность современной организационной культуры ОВД, основу которой составляют стремления к индивидуальному успеху и материальному благополучию в соответствии с доминирующими западно-либеральными целями-ценностями.

Выводы

-

1. Представления управленческой элиты ОВД о ценностных регуляторах поведенческих норм характеризуются:

-

— стремлением к принадлежности к кругу лиц, обладающих властью, что одновременно рассматривается и как фактор препятствия эффективному выполнению деятельности из-за необходимости избирательности в практике правоприменения;

-

— побуждением к более эффективной служебной деятельности скрытыми и мощными социальнопсихологическими факторами, не связанными с социальным признанием и уважением;

-

— стремлением к повышению личного благополучия, достижение которого тормозит недостаток времени, понимаемый как фактор препятствия эффективному выполнению служебных обязанностей.

-

2. Приоритетной терминальной ценностью управленческой элиты ОВД является личный успех (развитие себя, высокое материальное положение и собственный престиж) при второстепенной роли духовной удовлетворенности службой среди совокупности побуждений к эффективной профессиональной деятельности.

-

3. Ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре ОВД в представлениях управленческой элиты в настоящее время более отражают западно-либеральные цели-ценности, чем намеченные в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой в 2021 г. Особенностью современной организационной культуры ОВД является стремление к индивидуальному успеху и материальному благополучию в соответствии с доминирующими целями-ценностями западно-либеральной идеологии.

Перспективы. Полагаем перспективным продолжение исследований мотивационных факторов, побуждающих сотрудников ОВД к дальнейшей службе и не связанных с социальным признанием и уважением.

Список литературы Ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре органов внутренних дел в современных представлениях управленческой элиты полиции

- Mosca G. The Ruling Class. N. Y., 1939. 514 р.

- Березкина О. С. Понятие элиты как инструмент анализа политических режимов // Вестник Московского университета. Серия 8, История. 2017. № 2. С. 75–93.

- Гасилина Ю. И. Ценности властвующей элиты: социально-философский анализ : дис. … канд. филос. наук. Саратов, 2007. 140 с.

- Ермолаев В. В. Правящая элита как групповой субъект управления организационной культурой органов внутренних дел // Человеческий капитал. 2021. № 3(147). С. 129–139. https://doi.org/10.25629/HC.2021.03.11.

- Андреева Ю. А. Технологии формирования и изменения организационной культуры // Научный вестник Уральской академии государственной службы. 2008. № 4. С. 1–10.

- Зинченко Ю. П. Теоретико-методологические основания психологических исследований: детерминация и социальное значение. М., 2011. 308 с.

- Журавлев А. Л., Купрейченко А. Б. Нравственно-психологическая регуляция экономической активности. М., 2003. 436 с.

- Журавлев А. Л. Психология нравственности / отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. М., 2010. 508 с.

- Сенин И. Г. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) : руководство. Ярославль, 1991. 19 с.

- Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. М., 2000. 18 с.

- Абульханова К. А. Социальное мышление личности // Современная психология: состояние и перспективы исследований. Ч. 3 : Социальные представления и мышление личности. М., 2002. С. 88–103.

- Moscovici S. Foreword Herzlich C. Health and Illness: A Social Psychological Analysis. London, 1973. Pp. 3–17.

- Jodelet D. Représentationssociales: phénomènes, conceptetthéorie / Psychologiesociale. S. Moscovici (ed.). Paris, 1984. Pp. 357–378.

- Ермолаев В. В., Воронцова Ю., Четверикова А. И., Насонова Д. К. Вектор управления организационной культурой органов внутренних дел: психические состояния и «картина мира» сотрудников в динамике социальных страхов пандемии COVID-19 // Социальная психология и общество. 2022. Т. 13, № 1. C. 189–208. https://doi.org/10.17759/sps.2022130112.

- Селезнева Е. В. Развитие акмеологической культуры государственных служащих : дис. … д-ра психол. наук. М., 2005. 607 с.