Частотность темпоральных маркеров в архитектонике концептосферы романа Ш. Бронте "Jane Eyre"

Автор: Бузина Евгения Игоревна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования текста и дискурса

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению доминирующей модели времени в художественном произведении «Jane Eyre» Шарлотты Бронте. Представлены результаты когнитивно-герменевтического анализа, определена частотность темпоральных маркеров и разброса значений совокупности хронем в пределах среднего значения для выявления динамики исследуемого романа.

Маркеры темпоральности, концептосфера художественного текста, хронемы, когнитивные модели времени, когнитивно-герменевтический анализ, джейн эйр

Короткий адрес: https://sciup.org/146278339

IDR: 146278339 | УДК: 81`42

Текст научной статьи Частотность темпоральных маркеров в архитектонике концептосферы романа Ш. Бронте "Jane Eyre"

В настоящее время в лингвистике, как и во многих других науках, можно найти большое количество трудов, посвящённых изучению такого понятия, как «время». В ряде работ оно рассматривается как самостоятельный концепт, «репрезентируемый моноцентрическим функциональносемантическим полем, получившим название “поле темпоральности”» [3].

Опираясь на мнение А.В. Бондаренко, темпоральность можно понимать как «функционально-семантическую категорию, выражающую сущность физического и философского аспектов времени, реализуемую различными языковыми средствами репрезентации времени: совокупностью грамматических, лексических и комбинированных средств, т.е. категория тем-поральности представляет собой целостную систему лексических, морфологических, синтаксических маркеров» [1: 67].

Следует отметить, что именно категория темпоральности формирует художественный текст как коммуникативно-смысловую единицу. В свою очередь, темпоральность может выражаться как с помощью использования глагольно-временных форм, так и при помощи хронем, которые понимаются как «языковые единицы, вербализующие темпоральный маркер в повествовательном контуре текста, репрезентирующий время как компонент невербального кода коммуникации» [2]. Детальное изучение темпоральных маркеров даёт нам гораздо ярче понять полную картину произведения, в том числе её динамику и движение. Изучение одной только грамматики не откроет в полной мере всех горизонтов, в то время как в тексте можно развернуто обратиться к лингвистической категории времени, что позволит воссоздать детально модель темпоральной архитектоники литературнохудожественного произведения, в том числе с помощью хронем.

В нашем исследовании мы прибегаем к следующим типам моделей темпоральной архитектоники текста, согласно классификации Е.А. Огневой: л инейная - одновекторная и многовекторная; нелинейная - одновекторная, многовекторная, циклическая, линеарная.

Произведение «Jane Eyre» английской писательницы XIX века Шарлотты Бронте предоставило богатый фактический материал для изучения маркеров времени. Нами были выделены шесть важных временных отрезков, которые как бы делят жизненную историю главной героини на такие этапы: 1) детство в Гейтсхед (Джейн до 10 лет); 2) детство в Ловудской школе (Джейн 10 лет); 3) юность в Ловудской школе (Джейн 10–18 лет); 4) работа в поместье Торнфильд (Джейн 18 лет); 5) жизнь в Мур-Хаусе (Джейн 19 лет и старше); 6) воссоединение с Мистером Родчестром (Джейн примерно 20–21 год).

Проведённое нами исследование показало, что в произведении прослеживается линейная одновекторная модель темпоральности, которая имеет скорее не постоянную динамику развития, а скачкообразную.

Данная модель является линейной, потому что все события художественного произведения развиваются последовательно, начиная от прошлого и следуя за настоящими событиями, которые происходят по ходу романа, переходят в будущее, имеют свою протяжённость и пространственность.

Нами выявлено, что эта модель является одновекторной. Это можно подтвердить тем, что любая векторная модель предполагает человека действующего, который включается в эту самую модель, в то же самое время сохраняет напряжённость и связывает время с экзистенциональной темпо-ральностью. Джейн Эйр является ключевой фигурой, и действие происходит от первого лица, в ходе последовательного изложения событий, объединённых в рамках когнитивной линейки при помощи темпоральных маркеров.

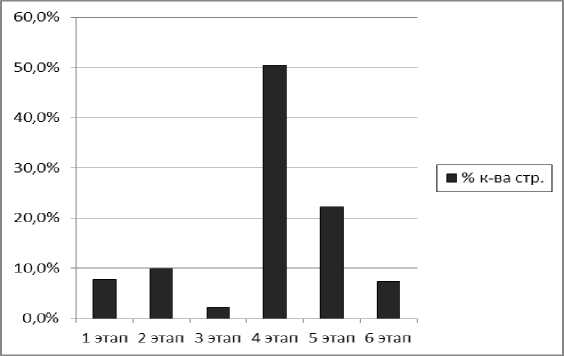

Установлено, что в изложении самого произведения присутствуют крупные «скачки» от одной временной точки к другой, центральные «прогрессирующие» действия происходят, когда Джейн было 10 лет, и потом события происходят после того как героине исполнилось 18 лет. Мы распределяли этапы на протяжении всего произведения. Более детально их можно увидеть в табл. 1 и на рис. 1.

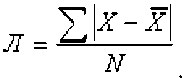

Нами был применён следующий алгоритм исследования. Во-первых, поделили этапы произведения на главы и распределили количество страниц художественного текста. Во-вторых, использовали для вычисления формулу средней арифметической каждого этапа, чтобы выявить процентную часть этапа в тексте.

Хар =

N 12 N

Полученные результаты отражены в табл. 1.

Таблица 1. Отношение колличественного объёма страниц к выбранному этапу произведения «Jane Eyre»

|

1 этап |

2 этап |

3 этап |

4 этап |

5 этап |

6 этап |

Итого |

|

|

К-во стр. |

36 |

46 |

10 |

233 |

103 |

34 |

462 |

|

% к-ва стр. |

7,8% |

10,0% |

2,2% |

50,4% |

22,3% |

7,4% |

100% |

Проведённый нами подсчёт показал, что прослеживается распределение хронем не по главам, а по жизненым этапам героини. Подход применён для того, чтобы выявить, где же в произведении действие идёт более динамично. Самым весомым этапом оказался четвёртый период, где происходят основные действия романа. Более детально можно увидеть результаты нашего исследования на рис. 1.

Рис. 1. Отношение колличественного объёма страниц к выбранному этапу произведения «Jane Eyre»

Очевидно, что первый этап, детство в Гейтсхед, отразился в первых четырёх главах произведения и занял примерно 1/13 всего произведения; второй этап, детство в Ловудской школе, занял 1/10 часть книги (пять глав); третий этап, юность в Ловудской школе, оказался минимальным по объёму, одна глава заняла всего 1/45 часть, хотя это охватывает целых 8 лет жизни героини; четвертый же этап, работа в поместье Торнфильд, наоборот, оказался самым обширным и ознаменовал половину всего романа, т.е. 1/2 часть и семнадцать глав; пятый этап, жизнь в Мур-Хаусе, составил вторую по размеру часть – 1/4 – и занял восемь глав; последний эпап, воссоединение с мистером Родчестром, сопоставим с первым – это 1/13 часть от всего произведения, всего три главы.

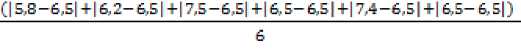

Но возникает вопрос, данная динамика связана непосредственно с объёмом исследуемого этапа, и хронемы во всём произведении используются гармонично, или этот период отображает более развёрнутый темпоральный характер выбранной части, где события хронометрично более расширены. Для этого мы сначала прибегли к формуле выявления частотности хронем на каждом этапе:

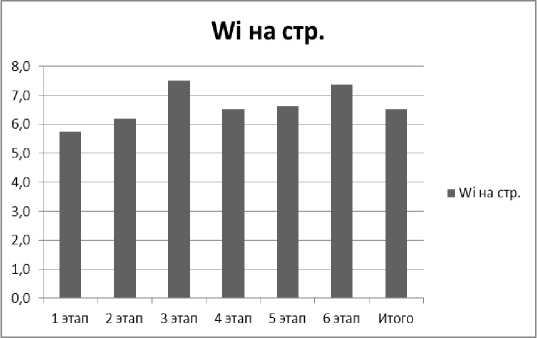

Полученные результаты наглядно представлены ниже в табл. 2 и на рис.2, их можно сопоставить с рассмотренными ранее показателями.

Таблица 2. Частотность употребления хронем на каждом этапе

|

1 этап |

2 этап |

3 этап |

4 этап |

5 этап |

6 этап |

Итого |

|

|

К-во хронем |

207 |

285 |

75 |

1517 |

682 |

251 |

3017 |

|

W i на стр. |

5,8 |

6,2 |

7,5 |

6,5 |

6,6 |

7,4 |

6,5 |

Рис. 2. Частотность употребления хронем на каждом этапе произведения

Рис. 2 отражает, что частотность употребления хронем на каждом этапе произведения идёт почти параллельно с объёмом той или иной части книги. Чтобы обосновать данное утверждение, мы прибегли к вычислению среднего линейного отклонения, которое покажет меру разброса значений совокупности хронем в пределах его среднего значения по формуле:

Л =

= 0,48.

Данный расчёт показывает, что среднее линейное отклонение невелико, при достаточном большом объёме художественного произведения, который составляет 462 станицы и 38 глав. Для того, чтобы выяснить, насколько отклонение от среднего показателя употребления хронем будет выглядеть в процентном соотношении, прибегнем к расчету линейного коэффициента вариации по следующей формуле:

А = =

.

Для расчёта мы использовали показатель среднего линейного отклонения и средней арифметической частотности употребления хронем на каждом этапе произведения. Из этого мы получили:

Λ = = 0,07 или 7%.

Эти данные подтверждают нашу гипотезу о том, что в романе использование хронем очень гармонично. Все темпоральные маркеры выражают равномерную динамику, несмотря на «скачкообразный» характер самого произведения. Это может быть связанно как с собственным стилем автора, так и с самим жанром произведения. Из этого следует, что темпо-ральность романа Шарлотты Бронте «Jane Eyre» описывается с помощью линейной одновекторной модели темпоральности, хотя прослеживается «скачкообразный» характер динамики действия. Мы выделили шесть основных временных этапаов жизни главной героини, которые распределены неравномерно. Однако распределение хронем, согласно проведённому когнитивно-герменевтическому анализу, достаточно гармонично по всему тексту и отклонение колеблется в районе семи процентов.

Список литературы Частотность темпоральных маркеров в архитектонике концептосферы романа Ш. Бронте "Jane Eyre"

- Бондаренко А.В., Беляева Е.И. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л.: Наука, 1990. 263 с.

- Огнева Е.А. Типологизация и структурирование когнитивной сцены художественного текста//Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. URL: http://www.science-education.ru/106-7379.

- Огнева Е.А. Темпоральная когнитивная сетка художественного текста: тенденции кросскультурной адаптации//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9354