Частотные списки как инструмент поиска лингвистических коррелятов социальных ролей говорящего

Автор: Попова Татьяна Ивановна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.2, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ частотных списков, составленных на материале расшифровок записей одного информанта из Звукового корпуса русского языка «Один речевой день». Конкретным материалом послужили 5 эпизодов, в которых информант выступает в социальных ролях, противопоставленных друг другу по принципу асимметричности социальных отношений: роль мужа во время общения с женой и роль при общении с клиентами, обозначенная в корпусе как служба сервиса. Предметом исследования стали наиболее употребительные единицы из верхней зоны частотного списка, которые являются специфичными и тем самым могут быть интерпретированы как лингвистические корреляты социальной роли говорящего, создающие особый субкод, описанный в лингвистике только в теоретическом аспекте. При этом маркированной оказывается ситуация формального общения. Дальнейший анализ извлеченных единиц позволит определить, каково значение социальной роли и каков вес коммуникативной ситуации при переключении речевого поведения.

Русская разговорная речь, корпус, социолингвистика, социальная роль, коммуникативная ситуация, лингвистические корреляты, частотные списки, дискурсивный анализ, теория вежливости, коммуникативные стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/148317227

IDR: 148317227 | УДК: 81.13 | DOI: 10.18101/1994-0866-2018-2-2-33-41

Текст научной статьи Частотные списки как инструмент поиска лингвистических коррелятов социальных ролей говорящего

Задача каждого участника коммуникации – оказать воздействие на слушающего, зачастую только лишь донесением своей мысли, передачей информации. Способ решения этой задачи зависит от коммуникативной ситуации, которая всегда конкретна и имеет динамичный характер, но, с другой стороны, она всегда представляет собой вариант уже существующего типа ситуации.

Сам процесс усвоения языка тесно связан с усвоением правил (не только грамматических) его использования. «Способность сделать правильный выбор, осуществить необходимое ролевое речевое переключение, адекватно заявив о себе в различных ситуациях общения, является показателем сформированной коммуникативной личности, <…> позволяющей человеку быть не просто говорящим, а членом социально обусловленной системы общения» [9]. Говорящий усваивает абстрактные образцы речевого поведения, реализация которых напрямую связана с понятием социальной роли говорящего.

Под социальной ролью (СР) будем понимать «нормативно одобренный обществом образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную социальную позицию» [4, с. 23]. Образцовый характер и стереотипность роли

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-29-09175 «Диагностические признаки социолингвистической вариативности повседневной русской речи (на материале звукового корпуса)».

подтверждается тем, что она определяется с помощью уже существующих в языке обозначений: муж, сын, клиент, пациент и другие [5, с. 427].

Смена ролей изменяет ситуацию, отражаясь на выборе языковых средств [10]. Переключение с одних стереотипов на другие касается и речевого поведения: «…ситуативная вариативность проявляется в использовании тех или иных языковых средств – отдельных единиц или целых систем/подсистем в зависимости от социальной ситуации» [10, с. 79], но есть мнение, что речь в таком случае идет только о «стандартных ролевых инвариантах (курсив мой. – Т. П .) и различных исполнительских вариантах, в каждом из которых личность предстает в новом образе» [9].

Набор подобного рода единиц называют социолингвистическими (ситуативными) переменными, в данном исследовании в этом значении будет использоваться термин лингвистические корреляты . Классификации этих переменных в литературе обнаружить не удалось, хотя исследователи отмечают, что «для социолингвистики релевантны не любые роли, а лишь те из них, которые имеют эксплицитно выраженные языковые или речевые корреляты» [10, с. 82]. Стоит отметить, что в работах на эту тему встречаются мысли о том, что специфика речи задается не ролью: «дело, как кажется, не просто в характере социальной роли, а в целевой установке при ее исполнении в той или иной коммуникативной ситуации» [5, с. 435].

Цель настоящего исследования – составление и анализ частотных списков (ЧС), в верхней зоне которых могут оказаться единицы, маркирующие речевое переключение при смене стереотипов поведения в разных социальных ролях одного и того же говорящего.

Для достижения поставленной цели используются данные Звукового корпуса русского языка «Один речевой день» (ОРД), который является уникальным источником материала для анализа спонтанной разговорной русской речи. На основании анкет, которые заполняют участники записи, были составлены базы данных, где содержатся характеристики информантов (пол, возраст, уровень образования, место рождения и др.), а также данные о тех эпизодах, из которых состоит их «речевой день» (место, время, коммуниканты, тема и др.). Этот материал позволил сформировать классификацию социальных ролей говорящего в ОРД в зависимости от коммуникативной ситуации (см. рис. 1).

Около трети данных (29,4%) приходится на роль коллег , но отношения между коллегами оказываются неоднозначны: нередко вместе работают близкие друзья, которые могут находиться в отношениях «начальник-подчиненный», что не позволяет четко интерпретировать полученные данные. Зато ситуации общения, в которых говорящий выступает в социальной роли, например, мужа (МУ – 10%) и представителя сервисной службы (СС – 14%), оказываются противопоставлены друг другу по принципу формальности/неформальности или асиммет-ричности/симметричности ролевых отношений, более того, процентное соотношение в корпусе различается для выбранных ролей незначительно [1, с. 201–202]. Такое положение дел позволяет предположить возможность выявления лингвистических коррелятов для двух ролей, близких по значимости в повседневном общении.

|

Родственники:

Прочие родственники (без указания пола): |

Коллеги

коллега-подруга также посетитель того же «Парные» отношения кафе, магазина, |

Друзья

|

на вахте, арендатор • ЗН — просто знакомый, не квартиры, пациент, друг, не клиент, не обслуга, родители пациента) не «партнер»

служба — все кто оказывают услуги за деньги (продавец, фотограф, квартирная хозяйка, врач) ССВ - врач

|

Рис. 1. Пример классификации социальных ролей говорящего в корпусе ОРД

Материалом исследования послужили 5 эпизодов звукозаписей одного из информантов корпуса ОРД: И38 – мужчина, 53 года, высшее образование, занимается пошивом гидрокостюмов. В табл. 1 приведены метаданные его «речевого дня».

Таблица 1

Материал исследования (И38)

|

Количество эпизодов |

Длительность (мин) |

Объем подкорпуса (токены) |

|

|

МУ |

3 |

30 |

1 533 |

|

СС |

2 |

18 |

1 335 |

|

Всего |

5 |

48 |

2 868 |

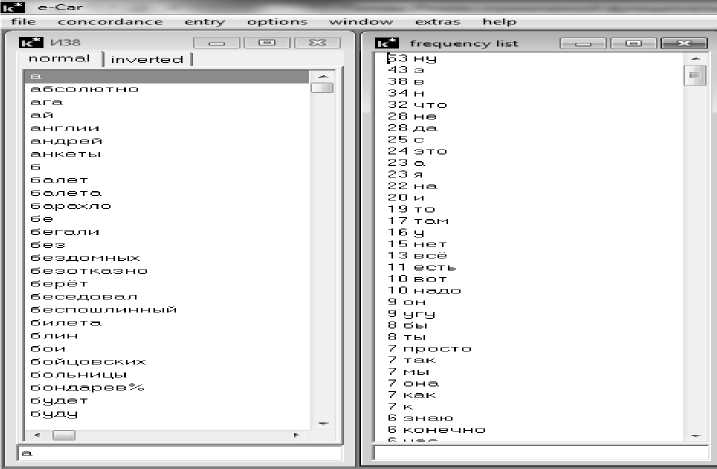

Звукозаписи были расшифрованы с помощью специальной программы для аннотирования аудиофайлов ELAN. Затем текстовые расшифровки были проанализированы в программе eCar, которая позволяет создавать частотные списки (ЧС) словоформ * (см. рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент частотного списка для И38 в программе eCar

Отличительной чертой частотного списка И38в роли МУ (см. табл. 2) можно считать появление единицы угу (ранг 26,5), которая и в процентном соотношении (0,6%), отличается от данных ЧС роли СС (0,3%). Единица используется для обозначения некоторых явлений «неканонической фонетики», в данном случае для обозначения утвердительного междометия, произносимого с закрытым ртом ( Asinovskyetal. 2009). Это явление уместно в диалоге неформального характера, степень эксплицитности которого снижена в рамках симметричных отношений: «чем интимнее отношения, тем менее эксплицитна речь каждого из участников, тем ярче проявляется тенденция к свертыванию высказываний и замене языковых единиц элементами ситуации, а также жестами, мимикой, телодвижениями и т. п. ( Беликов, Крысин 2001: 202).

Таблица 2

Верхняя зона частотного списка И38в роли мужа

|

Ранг |

Токены |

N |

% |

Ранг |

Токены |

N |

% |

|

1 |

// |

222 |

14,4 |

31,5 |

она |

7 |

0,5 |

|

2 |

? |

54 |

3,5 |

36,5 |

есть |

6 |

0,4 |

|

3 |

ну |

53 |

3,4 |

36,5 |

не знаю |

6 |

0,4 |

|

4 |

*Н |

34 |

2,2 |

36,5 |

конечно |

6 |

0,4 |

|

5 |

() |

29 |

1,9 |

36,5 |

нас |

6 |

0,4 |

|

6 |

да |

28 |

1,8 |

42 |

то есть |

5 |

0,3 |

|

7 |

в |

26 |

1,7 |

42 |

*К |

5 |

0,3 |

|

8 |

это |

24 |

1,6 |

42 |

хочу |

5 |

0,3 |

|

9 |

а |

23 |

1,5 |

42 |

меня |

5 |

0,3 |

|

9 |

я |

23 |

1,5 |

42 |

сейчас |

5 |

0,3 |

|

11 |

не |

22 |

1,4 |

42 |

было |

5 |

0,3 |

|

11 |

на |

22 |

1,4 |

42 |

значит |

5 |

0,3 |

|

13 |

и |

20 |

1,3 |

54,5 |

то (частица) |

4 |

0,3 |

|

14 |

(э-э) |

18 |

1,2 |

54,5 |

бы |

4 |

0,3 |

|

15 |

там |

17 |

1,1 |

54,5 |

как бы |

4 |

0,3 |

|

16 |

у |

16 |

1,0 |

54,5 |

может |

4 |

0,3 |

|

17 |

что |

15 |

1,0 |

54,5 |

думаю |

4 |

0,3 |

|

17 |

нет |

15 |

1,0 |

54,5 |

Хельсинки |

4 |

0,3 |

|

19 |

(…) |

14 |

0,9 |

54,5 |

же |

4 |

0,3 |

|

20 |

*С |

13 |

0,8 |

54,5 |

видимо |

4 |

0,3 |

|

20 |

всё |

13 |

0,8 |

54,5 |

ей |

4 |

0,3 |

|

22 |

с |

12 |

0,8 |

54,5 |

наверно |

4 |

0,3 |

|

22 |

что (QPron*) |

12 |

0,8 |

54,5 |

стало |

4 |

0,3 |

|

24 |

вот |

10 |

0,6 |

54,5 |

тоже |

4 |

0,3 |

|

24 |

надо |

10 |

0,6 |

54,5 |

они |

4 |

0,3 |

|

26 |

он |

9 |

0,6 |

54,5 |

сел |

4 |

0,3 |

|

26 |

угу |

9 |

0,6 |

54,5 |

сегодня |

4 |

0,3 |

|

28 |

ты |

8 |

0,5 |

54,5 |

три |

4 |

0,3 |

|

31,5 |

*В |

7 |

0,5 |

54,5 |

в общем |

4 |

0,3 |

|

31,5 |

(э) |

7 |

0,5 |

54,5 |

уже |

4 |

0,3 |

|

31,5 |

просто |

7 |

0,5 |

73,5 |

как |

3 |

0,2 |

|

31,5 |

так |

7 |

0,5 |

73,5 |

что-то |

3 |

0,2 |

|

31,5 |

мы |

7 |

0,5 |

73,5 |

чемоданом |

3 |

0,2 |

Стремлением к свертыванию высказываний может быть обусловлено и бо́льшим количеством фраз (222) в речи И38 в роли МУ, чем в роли СС (159), при разнице между объемами подкорпусов обеих ролей в 197 слов (см. табл. 1).

Обращает на себя внимание частота употребления паралингвистических элементов (ПЭ), которые отражены в расшифровках с помощью специальных знаков: *С – смех, *В – вздох, *К – кашель. ПЭ могут быть отнесены к потенциальным лингвистическим коррелятам социальных ролей, которые помогут обнаружить специфику построения речи говорящего.

В верхней зоне ЧС на материале эпизодов, в которых И38 выступал в роли СС (см. табл. 3) широко представлены хезитационные явления: вербальные хези-тативы и паузы хезитаций [3].

Таблица 3

Верхняя зона частотного списка И38 в роли службы сервиса

|

Ранг |

Токены |

N |

% |

Ранг |

Токены |

N |

% |

|

1 |

// |

159 |

11,8 |

34,5 |

всё |

6 |

0,4 |

|

2 |

? |

49 |

3,6 |

34,5 |

этот |

6 |

0,4 |

|

3 |

*Н |

69 |

5,1 |

34,5 |

тебе |

6 |

0,4 |

|

4 |

ну |

50 |

3,7 |

37 |

это самое |

5 |

0,4 |

|

5 |

я |

34 |

2,5 |

43 |

потому что |

5 |

0,4 |

|

6 |

да |

29 |

2,2 |

43 |

давайте |

5 |

0,4 |

|

7 |

вот |

24 |

1,8 |

43 |

понимаешь |

5 |

0,4 |

|

8 |

это |

23 |

1,7 |

43 |

давай |

5 |

0,4 |

|

9 |

() |

22 |

1,6 |

43 |

же |

5 |

0,4 |

|

10 |

не |

21 |

1,6 |

43 |

тебя |

5 |

0,4 |

|

11 |

а |

19 |

1,4 |

43 |

меня |

5 |

0,4 |

|

12 |

у |

18 |

1,3 |

43 |

или |

5 |

0,4 |

|

13 |

(э-э) |

15 |

1,1 |

43 |

к |

5 |

0,4 |

|

15,5 |

(…) |

14 |

1,0 |

43 |

тоже |

5 |

0,4 |

|

15,5 |

нет |

14 |

1,0 |

43 |

тогда |

5 |

0,4 |

|

15,5 |

на |

14 |

1,0 |

57,5 |

есть |

4 |

0,3 |

|

15,5 |

и |

14 |

1,0 |

57,5 |

конечно |

4 |

0,3 |

|

18,5 |

что (QPron) |

12 |

0,9 |

57,5 |

эти |

4 |

0,3 |

|

18,5 |

с |

12 |

0,9 |

57,5 |

вопрос |

4 |

0,3 |

|

20,5 |

(э) |

11 |

0,8 |

57,5 |

если |

4 |

0,3 |

|

20,5 |

так |

11 |

0,8 |

57,5 |

хочу |

4 |

0,3 |

|

22,5 |

в |

9 |

0,7 |

57,5 |

пять |

4 |

0,3 |

|

22,5 |

просто |

9 |

0,7 |

57,5 |

сказать |

4 |

0,3 |

|

26 |

как |

8 |

0,6 |

57,5 |

тут |

4 |

0,3 |

|

26 |

там |

8 |

0,6 |

57,5 |

шапки |

4 |

0,3 |

|

26 |

ты |

8 |

0,6 |

57,5 |

угу |

4 |

0,3 |

|

26 |

мы |

8 |

0,6 |

57,5 |

вы |

4 |

0,3 |

|

26 |

надо |

8 |

0,6 |

57,5 |

них |

4 |

0,3 |

|

30,5 |

как бы |

7 |

0,5 |

57,5 |

их |

4 |

0,3 |

|

30,5 |

по |

7 |

0,5 |

57,5 |

сейчас |

4 |

0,3 |

|

30,5 |

они |

7 |

0,5 |

77 |

что |

3 |

0,2 |

|

30,5 |

но |

7 |

0,5 |

77 |

тридцать |

3 |

0,2 |

|

34,5 |

в/на само м деле |

6 |

0,4 |

77 |

вас |

3 |

0,2 |

Стоит отметить, что в ЧС роли СС ранги всех хезитаций выше, чем в роли МУ, существует разница и в процентном соотношении (см. табл. 4).

Таблица 4

Соотношение вербальных хезитативов и пауз хезитаций в речи И38 в разных социальных ролях

|

ПХ/ВХ |

МУ (%) |

СС (%) |

|

() |

1,9 |

1,6 |

|

(...) |

0,9 |

1 |

|

(э) |

0,5 |

0,8 |

|

(э-э) |

1,2 |

1,1 |

|

вот |

0,6 |

1,8 |

|

как бы |

0,3 |

0,5 |

|

просто |

0,5 |

0,7 |

|

Всего |

5,9 |

7,5 |

Дальнейший акустический анализ позволит выявить возможные качественные отличия хезитационных явлений в разных социальных ролях одного говорящего.

В случае общения в роли СС в верхнюю зону ЧС попадает так называемый контактный глагол понимаешь , который служит для привлечения внимания собеседника [6]. В такой же роли выступают единицы давай/давайте , которые можно описать как «гортативы» [7, с. 96] или как «типы инициирующих реплик, которые призваны вызывать вербальную реакцию каузируемого слушающего (это может быть подтверждение того, что слушающий не возражает против совершения действия или, напротив, выражение несогласия с совершения действия)» [2, с. 73]:

-

• слушайте / давайте или (( в следующую субботу или в воскресенье (И38).

Такое функционирование глаголов в диалоге отсылает к теории вежливости П. Браун и С. Левинсона, описанной в статье «Politeness: Some Universal sin Language Usage» [13]. Авторы выделяют категорию социального лица, связанную с коммуникативным взаимодействием в том числе. Человек стремится принадлежать к сообществу и получать одобрение от членов социума (позитивное лицо), так и обладать свободой и независимостью (негативное лицо). С этой точки зрения сама грамматическая форма глагола понимаешь направлена на установление контакта и поддержание позитивного лица собеседника, в то время как императивные формы относятся, скорее, к угрозам негативному лицу слушающего [13, с. 65–68].

Единица это самое (ранг 37) встречается в верхней зоне ЧС только в роли СС. По функции она близка к хезитативной, но выступает и как маркер поиска, что может обозначать внимание к сказанному со стороны говорящего, возможно, неосознанное.

Обнаруженные особенности верхней зоны ЧС информанта 38 в роли СС позволяют предположить, что такого рода единицы могут стать искомыми лингвистическими коррелятами, которые маркируют социальную роль.

Применение подобной методики анализа к бо́льшему объему материала позволит подтвердить это предположение. Однако нужно учитывать, что некоторые явления остаются универсальными для речи мужчин и не будут зависеть от социальной роли в целом: единицы ну, да, вот , а, не, это располагаются в первой десятке ЧС, по данным аннотированного подкорпуса ОРД (см. рис. 3).

Эти единицы выполняют в устной речи прагматические функции, организуют дискурс. Их позиции в разных ЧС подтверждают их распространенность и значимость в рамках устной коммуникации.

Составление частотных списков для разных СР одного и того же говорящего позволяет обнаружить специфичные черты, которые, несмотря на относительно низкие количественные показатели, могут стать искомыми лингвистическими коррелятами социальных ролей.

**

Интересно наблюдение Т. Ю. Шерстиновой, согласно которому единица вот чаще употребляется в официальной речи [14], что можно соотнести со случаем асимметричных социальных отношений и определенными социальными ролями. Материал настоящего исследования фиксирует значительную разницу между рангом единицы вот в роли МУ (0,6) и в роли СС (1,8).

|

Ранг |

Слово |

|

1 |

ну |

|

2 |

я |

|

3 |

не |

|

4 |

вот |

|

5 |

в |

|

6 |

да |

|

7 |

а |

|

8 |

и |

|

9 |

там |

|

IO |

это |

|

11 |

что |

|

1 2 |

|

Абс. кол-во |

|

|

2062 |

2,47 |

|

2000 |

2,40 |

|

1898 |

2,28 |

|

1887 |

2,26 |

|

1669 |

2,00 |

|

1610 |

1,93 |

|

1548 |

1,86 |

|

1530 |

1,84 |

|

1456 |

1,75 |

|

1338 |

1,60 |

|

1335 |

1,60 |

|

1113 |

1.33 |

Рис. 3. Наиболее употребительные слова мужской устной речи [8, с. 112]

Наиболее представительными в этом аспекте оказались данные ЧС для социальной роли службы сервиса (асимметричные социальные отношения), что подтверждает идею немаркированности ситуаций неформального общения [5, с. 430; 14].

С помощью методов акустического и дискурсивного анализа, а также применения теории речевых актов можно детально охарактеризовать полученные данные и определить те категории, значимость которых в той или иной социальной роли будет определять ее специфику.

Список литературы Частотные списки как инструмент поиска лингвистических коррелятов социальных ролей говорящего

- Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. - М.: РГГУ, 2001. - 315 с.

- Блинова О. В. Побудительная реплика как элемент устного диалога: случай императива 1P1 // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной междунар. конф. «Диалог». Вып. 16 (23). Т. 2. - М.: Изд-во РГГУ, 2017. - С. 63-74.

- Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Ч. 1: Чтение. Пересказ. Описание: коллект. монография / отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. - СПб.: Филол. факул-т СПбГУ, 2013. - 532 с.

- Кон И. С. Социология личности. - М.: Политиздат, 1967. - 383 с.

- Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому и социолингвистике. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 888 с.