Человеческий капитал и институты его развития в условиях технологической трансформации: опыт России и стран ЕАЭС

Автор: Фролов А.А., Холина В.Н., Горбунов В.С.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Направление «человеческий капитал» было закреплено как одно из центральных в системе национальных проектов развития России на период 2019-2024 гг. Обновленные национальные проекты сохранили высокую актуальность фактора человеческого капитала в достижении целей развития экономики России и на период 2025-2030 гг., но сфокусировали внимание на реализации потенциала каждого человека, развитии его талантов, достижении технологического лидерства. Несмотря на наличие множества публикаций российских и зарубежных ученых по этой тематике, в которых в основном отражены генезис термина, его измерение и многосторонняя оценка, такие аспекты, как изменение содержания доминирующих факторов в условиях технологизации, цифровизации знаниевой экономики в современном обществе, а также вопросы развития человеческого капитала через призму институциональной теории (по группе институтов развития) проработаны недостаточно. Цель исследования состоит в выделении доминирующих в условиях технологизации экономики элементов в матрице факторов, воздействующих на человеческий капитал, в выявлении и систематизации наиболее востребованных экономических институтов развития, а также в изучении лучших практик на основе компаративного экспресс-анализа на примере России, Беларуси, Казахстана. На основе анализа современных концептуальных подходов к пониманию сущности человеческого капитала в условиях выявленной смены парадигмы с инновационного развития экономики страны на технологическое развитие сделан вывод о том, что при сохранении важности капитала здоровья на первый план выходит знаниево-интеллектуальная компонента образовательного капитала с преобладанием доли развития индивидуального таланта (с креативным мышлением) и его приращением на основе использования институтов развития на макро- и микроуровне. Компаративный экспресс-анализ институтов развития Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан показал, что институты развития первого типа соответствуют потребностям технологического развития стран. Среди лучших практик институтов развития второго типа выявлены такие, как центры импортирования креативных поведенческих моделей, системы подготовки кадров с их локализацией в отраслевых кластерах, включая центры компетенций, корпоративные программы переобучения сотрудников с учетом запросов цифровой экономики. Применение выявленных лучших практик ускорит движение стран по пути достижения технологического лидерства.

Экономика роста, технологизация экономики, человеческий капитал, факторы формирования человеческого капитала, матрица формирования и развития человеческого капитала, институты развития, центры компетенций

Короткий адрес: https://sciup.org/147251083

IDR: 147251083 | УДК: 331.101.26 | DOI: 10.15838/esc.2025.2.98.8

Текст научной статьи Человеческий капитал и институты его развития в условиях технологической трансформации: опыт России и стран ЕАЭС

Развитие человеческого капитала является безусловным приоритетом государственной политики большинства стран мира. Национальный человеческий капитал (ЧК) – это капитал, который составляет основную долю национального богатства и страны и ее регионов (Подберёзкин, Родионов, 2021). В современном мире, когда все большую роль играют инновации, а страны соревнуются в первенстве технологий и стремятся создать условия формирования высококвалифицированных команд, готовых предложить направленные на экономический рост новые решения, человеческий капитал одновременно играет ключевую роль в генерировании инноваций, определяя рыночное конкурентное преимущество страны, а также предполагает высокие уровень и качество жизни. Актуализация вопросов исследования человеческого капитала связана с необходимостью его адаптации к новым условиям и требованиям современной экономики, а также с поиском путей для эффективного использования человеческого потенциала в условиях цифровой трансформации.

Направление «человеческий капитал» (с такими национальными проектами, как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура») со сроками реализации 01.01.2019– 31.12.2024 было зафиксировано как основное в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года1». Нацпроекты, утвержденные Указом Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 г.2» сохранили высокую значимость фактора человеческого капитала в достижении обозначенных в этих документах целей развития, но усилили его значимость в контексте выделения новых целей, среди которых доминируют технологическое лидерство, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов. Дополнительно подчеркнем, что современное понимание и выбор для исследования человеческого капитала и институтов его развития важен с позиций экономической и национальной безопасности3, особенно в контексте обеспечения технологического суверенитета.

Важная роль в процессе развития элементов национальной экономической системы, в т. ч. человеческого капитала, принадлежит институтам развития. С одной стороны, национальные правительства стран мира применяют различные инструменты для роста человеческого капитала, уделяют большое внимание институциональному обустройству среды, но, с другой стороны, ученые отмечают недостаточную связь между усилиями правительства и их ре- зультатами, что обусловливает необходимость более подробного рассмотрения этого аспекта.

Институциональный подход значительно расширил рамки анализа феномена человеческого капитала, акцентировав внимание на нормах, правилах и нормативах, управляющих поведением людей в реальном мире в конкретной стране и в определенный период времени (Боброва и др., 2018). На примере Российской Федерации ученые доказали сильное влияние институциональной среды на человеческий капитал (Гимпельсон, 2016), в т. ч. влияние институциональных реформ на рост показателей, слагающих человеческий капитал (Авдеева, 2024). Безусловно, первым шагом в решении рассматриваемой проблемы является достоверная оценка уровня развития человеческого капитала, но методических подходов и расчетов на сегодняшний день предлагается много (Павлова, 2010; Петухов, 2017; Черненко, 2024; Шульгин, Зинькина, 2021), в т. ч. утвержденных на уровне Всемирного банка4 и Европейской экономической комиссии ООН5, а механизмов развития, особенно через призму институциональной теории, недостаточно.

Рассмотреть одномоментно все элементы человеческого капитала невозможно, поэтому цель работы состоит в выделении доминирующих в условиях технологизации экономики элементов в матрице факторов формирования и развития ЧК и исследовании институтов развития, оказывающих на них влияние. Проведение компаративного анализа институтов развития человеческого капитала по таким дружественным странам, входящим в один интеграционный блок, а также относящихся к группе стран с высоким уровнем развития ЧК, как Россия, Беларусь и Казахстан, позволит выявить лучшие практики, а их последующее тиражирование приведет к ускорению достижения целей национального развития.

Теоретические основы исследования человеческого капитала в условиях технологизации национальной экономики

Актуализация сущности технологизации экономики

Современный период развития стран мира характеризуется сменой технологического уклада (Глазьев, 2022). Экономика, в которой главной движущей силой производства был физический труд, сейчас превращается в интеллектуалоёмкую, когда богатства страны создаются при доминировании умственного труда, а роль и значение персонала многократно возрастает (Макаров, Е Лю, 2023). Большинство стран уже совершили такой переход, а России необходимо его осуществить, переходя с четвертого технологического уклада на пятый и шестой. Это возможно сделать только на основе активной политики технологизации, содержание которой определяется следующим (Джуха, Мищенко, 2019):

– приоритет именно технологической политики в развитии национальной экономики;

– опережающее развитие сектора науки и научных разработок среди видов экономической деятельности;

– неразрывная связь между разработкой собственных критических технологий и их коммерциализацией;

– создание собственных технологий (на основе вовлечения всех видов ресурсов, в первую очередь интеллектуальных), а не копирование (покупка) уже существующих;

– увеличение расходов на НИОКР (для развитых стран это более чем 2,5% от ВВП);

– ядро нового уклада составляют новейшие интеллектуальные отрасли, в т. ч. генная инженерия, биоэкономика, искусственный интеллект, освоение космического пространства и т. д., для развития которых требуются специальные квалификации людей.

В широком смысле слова термин «технологизация» означает процесс разработки и внедрения новых технологий, причем инновации касаются не только производственной сферы, но и социальной. Ученые понимают технологизацию как «объективный процесс, который ... пронизывает одновременно все уровни экономики от глобальных рынков до ... микроуровня предприятия» (Джуха, Мищенко, 2019, с. 39); как процесс «технологических изменений, носящих характер необратимого процесса качественных преобразований» (Павлова, 2010). По мнению других ученых, суть технологизации экономики более полно раскрывается через понятие «экосистема технологического развития экономики» (ЭТР). С одной стороны, ее сущность достаточно понятно определена российским законодательством как «совокупность взаимосвязанных субъектов экономической и научно-образовательной деятельности, которые взаимодействуют на основе сетевых принципов, разрабатывают совместно или на конкурентной основе ... инновационные продукты и сервисы, существенно влияющие на развитие экономики ..., формируя новые рынки»6. Но, с другой стороны, Н.А. Маслюк и Н.В. Медведева более глубоко заглядывают в суть технологизации и фокусируют внимание непосредственно на смене самой парадигмы инновационного развития на концепцию технологического развития, на трансформацию инновационной экосистемы (система обособленного существования сфер науки и производства) на ЭТР – «интегрированную систему сетевого взаимодействия науки, технологий и инноваций» (Маслюк, Медведева, 2023, с. 101).

Ключевыми объектами формирующейся экономико-технологической системы, среди прочих, являются новые институциональные и хозяйственные единицы технологического развития, в т. ч. малые технологические компании, агенты трансфера технологий, технологические холдинги и т.д. Кто будет руководить этими структурами? Кто будет генерировать инновации, причем не копировать технологии, а создавать собственные новые технологии? Это будут делать люди, обладающие высоким уровнем интеллекта, знаний, профессиональными навыками. Все это сосредоточено в понятии «человеческий капитал».

Современные концепции человеческого капитала и доминантные факторы его развития

Исследования экономической роли человека лежат, как известно, в основе классической политической экономии, часть авторов среди основоположников называют имена А. Смита и Д. Рикардо, другая часть – Ирвина Фишера (Макаров, Е Лю, 2023), ученые третьей группы (Боброва и др., 2018) связывают становление теории человеческого капитала с именами Теодора Шульца и Гарри Беккера, получивших за разработки в этой области Нобелевскую премию в первой половине ХХ века (Shultz, 1961). В это время концепция человеческого капитала получила широкое развитие «как ответ экономической науки на новые вызовы, стоящие перед постиндустриальным обществом, в котором роль интеллектуальных возможностей человека выросла колоссально» (Боброва и др., 2018). Из работ отечественных ученых обратим внимание на труды академика Станислава Густавовича Струмилина (1877–1974) в связи с развитием концепции хозяйственной ценности человека, в рамках которой производительные способности личности рассматривались как результат инвестирования в некий капитал, способный приносить доход, в т. ч. значимость инвестиций в образование (Струмилин, 1982).

В современных условиях набирают обороты «незападные» теории экономического развития, особенно интересен подход азиатских стран, совершивших в последнее время стремительный рывок вперед в экономико-технологическом развитии национальной экономики. Среди них мы хотим выделить подход китайских ученых, у которых концепция человеческого капитала получила особую популярность в контексте изучения трансформации трудовых ресурсов и их качества в экономике КНР. Ее суть состоит в том, что ЧК рассматривается как «совокупность интеллектуальных и физических качеств, знаний, профессионального опыта сельского населения, которая определяет уровень его экономического благосостояния и социального благополучия» (Петров и др., 2023, с. 152), при этом перечисленные качества подразделяется на индивидуальные и коллективные, базовые и развитые. Особенностью подхода является то, что человеческий капитал рассматривается не столько как фактор повышения конкурентоспособности наемных работников на рынке труда, сколько как основа для построения «среднезажиточного общества», т. н. концепция человеческого капитала с китайской спецификой, т. е. к экономической интерпретации добавляется социоинституцио-нальная, связанная с целями социального развития государства.

На современном этапе экономического развития понятие человеческого капитала как экономической категории продолжает расширяться вместе с развитием мирового информационного сообщества и экономики знаний. Сегодня в первую очередь важны концепции, которые учитывают следующие характеристики современных условий: научно-технологический вектор развития страны, «глобальную экономическую фрагментацию (ГЭФ), приводящую к разделению глобальной экономической деятельности на отдельные блоки или регионы» (Черненко и др., 2024); компонент социо-экономического знания, а также новое философское осмысление роли человека в современном мире.

Отдельным направлением исследований является изучение влияния цифровизации на человеческий капитал, в них выявлены определенные особенности. Например, немецкий ученый M. Schneider (Schneider, 20217) предлагает «взаимосвязанную концепцию человеческого и организационного капитала», обосновывая это тем, что инвестиции только в информационные технологии без вложений в ЧК не приводят к росту производительности труда на рабочем месте. При этом человеческий капитал, который он трактует как нематериальный актив, способен сформировать конкурентные преимущества фирмы только в совокупности с организационным капиталом, под которым подразумевается «целостная организация труда с командной работой, децентрализованным принятием решений и широкими возможностями для карьерного роста» (Schneider, 2017). Ученые из Словакии E. Ivanova, V Zarska и J. Masarova (Ivanova et al., 2021) утверждают, что скорость развития инноваций в условиях цифровой трансформации экономики зависит от условий для развития необходимых навыков у человеческих ресурсов, в т. ч. институциональной среды, в формировании которой существенная роль принадлежит государству.

Ввиду большого многообразия концепций нет возможности привести их все, тем не менее, основные подходы отражены в таблице 1 . Причем мы сознательно включили в таблицу точки зрения малоизвестных авторов, в т. ч. ученых из Африки, а также мнение исследователей из дружественных стран, по которым далее проводится компаративный анализ (Белоруссия, Казахстан), чтобы отойти от привычных трактовок.

Таблица 1. Основные современные подходы к формулированию сущности ЧК

Авторы Сущность подхода и определение ЧК А.И. Подберёзкин (Подберёзкин, Родионов, 2021) – Россия «Интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное функционирование ЧК как производительного фактора развития» (в широком смысле слова); «интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни» (в узком смысле) А.А. Хоконов (цит. по: Дорохова и др., 2022, с. 6) «Сложный синтетический фактор, который агрегирует комплекс социально-экономических, психологических и иных параметров человеческих ресурсов» Obiekwe Onvebuchi (Onvebuchi, 2018) – Африка Добавленная стоимость, созданная в экономике за счет непосредственного участия в производственном процессе или за счет темпов роста благодаря инновационным возможностям («both the added value created in the economy through direct participation in the production process, or growth rate through it innovative capacity») Piazza-Georgi (цит. по: Onvebuchi, 2018) Запас персональных квалификаций («stock of personal skills»), которые имеет экономический агент в своем распоряжении, равно как и физический капитал Г.В. Митрофанова, Т.В. Скоржев-ская (Митрофанова, Скоржевская, 2021, с. 228) «Совокупность знаний, умений и навыков человека и общества в целом, ... запас знаний, навыков и способностей, имеющихся у каждого человека и которые могут использоваться им в производственных или потребительских целях» М.З. Изотов* – Казахстан «Воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков, а также моральных мотивов и установок»; с одной стороны, совокупность производственных способностей современного работника, с другой, инвестиции государства, предприятия и самого человека в формирование и постоянное совершенствование этих способностей В.М. Макаров, Е Лю (Макаров, Е Лю, 2023) Сконцентрированная в персонале предприятия сумма знаний, навыков, возможностей, в т. ч. здоровья *Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК д.ф.н., проф. Мухтар Зиядаевич Изотов в интервью Обзорно-аналитическому журналу «Exclusive» «Казахстанская социальная модель и человеческий капитал» от 25 ноября 2013 г. URL: (дата обращения 01.02.2025). Источник: составлено авторами.

Таким образом, мы видим, что человеческий капитал необходимо рассматривать как сложную систему с совокупностью компонентов, главным из которых в условиях технологизации экономики является совокупность знаний, формирующих добавленную стоимость создаваемой высокотехнологичной продукции.

Безусловно, концепции, приведенные в таблице 1, не являются исчерпывающими, тем не менее, они позволяют определить современную сущность ЧК, которая отражается через такие ключевые слова, как интеллект, запас знаний и здоровья, качество жизни и другие.

Для того чтобы выявить факторы, определяющие развитие ЧК, мы выделили структурные элементы ЧК и доминанты в его матрице ( табл. 2 ) на основе компилятивного подхода.

Обобщение приведенных в таблице 2 точек зрения позволяет сделать вывод, что основным структурным элементом матрицы человеческого капитала в условиях технологизации явля- ется интеллектуально-нравственный капитал, усиленный креативом (талантом). Соответственно, доминирующими факторами их развития являются вложения ресурсов (организационных, управленческих, инвестиционных) в образование (на всех уровнях), систему генерации знаний, социальную составляющую. Капитал здоровья как физический компонент сохраняет свою значимость, поскольку умственный труд требует больших энергетических затрат.

Итог рассмотрения точек зрения ученых из России, Беларуси, Казахстана, Африки является достаточно информативным. Однако он будет неполным без богатой на опыт европейской практики. В связи с этим проанализируем подход Европейской экономической комиссии ООН7. На основе Руководства Европейской

Таблица 2. Элементы ЧК и влияющие на него доминирующие факторы: основные подходы

Авторы Структурные элементы, составляющие сущность ЧК как интегрального показателя Факторы, влияющие на эти элементы Н.В. Дорохова, Е.С. Дашкова, Т.М. Додохян (Дорохова и др., 2022, с. 5); О.И. Моторина (Моторина, 2017) – Беларусь; Д.А. Авдеева, A. Weiss, D. Weil, M. Bils и P. Klenow (Авдеева, 2024; Weiss, 1995; Weil, 2007; Bils, Klenow, 2000) М.З. Изотов* Капитал образования (совокупность профессиональных и квалификационных характеристик Состояние системы образования и доступность образовательных услуг; постоянно действующая система повышения квалификации Интеллектуальный капитал – это совокупность накопленный знаний, навыков и т. д. Использовании системы lifelong learning, качественные характеристики социально-экономической среды Культурно-нравственный капитал – это устоявшиеся в процессе социализации индивида морально-этические ценности, стереотипы поведения человека в профессиональной среде Корпоративная культура организации, которая определяет нормы и стандарты взаимодействия в коллективе Капитал здоровья, совокупность психофизиологического потенциала человека, который закладывается на генетическом уровне, формируется в определенном возрасте и используется в течение всей жизни Состояние системы здравоохранения и доступность медицинских услуг А.И. Подберёзкин (Подберёзкин, Родионов, 2021) Образованная часть трудовых ресурсов, знания; инструментарий интеллектуального и управленческого труда; среда обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование ЧК Демографическая политика; политика модернизации здравоохранения, образования, развития пенсионной сферы и социальной помощи, культуры; создание комфортной и безопасной социальной среды, эффективные рынки жилья; институциональное обслуживание и улучшение предпринимательского климата O. Onvebuchi (Onvebuchi, 2018) Развитие ЧК – это процесс инвестирования и развития навыков, знаний и умений работников с целью повышения их производительности; цель развития человеческого капитала состоит в том, чтобы превратить сотрудников в более ценный актив (to transform employees into a more tangible asset) и привести их в соответствие со стратегическими потребностями организации Новая парадигма обучения (new learning paradigm); «взращивание» талантов; факторы, влияющие на эффективность человеческого капитала, могут включать программы образования и профессиональной подготовки, наличие ресурсов и сетей поддержки, условия труда, уровень оплаты, гарантии занятости и доступ к возможностям карьерного роста и повышения квалификации С.А. Назлуханян (Назлуханян, 2016) Первичный элемент в структуре ЧК, его первооснова – это здоровье; вторичные элементы, выступающие как надстройка и соответствующие социальной природе человека – это образование, информация, социо-культурный компонент, определяющие интеллектуальные способности к труду; самоорганизация как связующий элемент, где интеллект есть основа Помимо системы качественного образования и медицинского обслуживания это условия обращения информации и доступа к базе данных (как источник знаний) Г.В. Митрофанова, Т. В. Скоржевская (Митрофанова, Скоржевская, 2021) Социальная составляющая человеческого капитала; биологическая составляющая Факторы формирования и развития социальной составляющей: формальное, неформальное и самостоятельное обучение (знания, образование, квалификация, мораль, трудовая миграция, этика, культура); факторы формирования и развития биологической компо- ненты: физический уровень, вложения во все элементы системы здравоохранения В.М. Макаров, Е Лю, (Макаров, Е Лю, 2023, с. 103; Schneider, 2017) «Нематериальный капитал, воплощенный в работниках предприятия» Система инвестирования (в т. ч. инвестиции и инвестиционные методы) в нематериальные активы и система стимулирования работников (труда и отдыха) *Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК д.ф.н., проф. Мухтар Зиядаевич Изотов в интервью Обзорно-аналитическому журналу «Exclusive» «Казахстанская социальная модель и человеческий капитал» от 25 ноября 2013 г. URL: (дата обращения 01.02.2025). Источник: составлено авторами. экономической комиссии ООН нами построена логическая схема, состоящая из 4-х блоков (рис. 1). Ее особенностью является выделение характеристик ЧК и факторов его развития на всех этапах его существования, а именно формирования, накопления и реализации, в т. ч.:

– формирование человеческого капитала начинается с момента рождения ребенка и медицинского сопровождения его матери, а далее продолжается с учетом вложений в его воспитание, образование, обучение, саморазвитие;

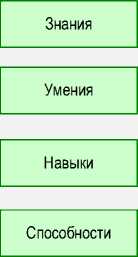

– определяющую роль играют индивидуальные качества личности, такие как знания, умения, навыки и способности людей;

– результат накопления человеческого капитала выражается не только в материальных факторах (здоровье населения, материальное благополучие), но и в ценностных ориентациях (в т. ч. ответственная гражданская позиция, патриотизм).

Учитывая многокомпонентность ЧК и необходимость его структурирования, воспользуемся таким способом формализации С.А. Кристиневич (Кристиневич, 2013), как «матрица формирования и развития человеческого капитала», причем на всех этапах жизненного цикла индивида. Доминирующими факторами, влияющими на уровень человеческого система

Рис. 1. Человеческий капитал: формирование, накопление и вклад в экономику

Значение

уровни

факторы

Здравоохранение

Саморазвитие

Демографическая ситуация

Воспитание, образование и профподготовка

Трудовая миграция

Инвестиции в человеческий капитал

Индивидуальные особенности человека

Эффект

прямые связи

Здоровье

Материальное благополучие

Патриотизм

Институт семьи

Научнотехнический прогресс

Частная собственность и свобода предпринимательства

обратные связи

Макроэкономическая стабильность

Источник: подготовлено авторами на основе Руководства по измерению человеческого капитала Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

капитала, или в терминологии С.А. Кристине-вич «человекоформирующих отраслей» (Кри-стиневич, 2011), в условиях технологизации национальной экономики являются система образования с новыми стандартами, формирующая интеллектуально-знаниевый компонент ЧК и развивающая человека как талант, креативную личность; система формирования ценностных ориентиров (ответственная гражданская позиция, патриотизм, образ жизни); система обеспечения здоровья надлежащего качества, т. к. она влияет на производительность труда и профессиональные умственные способности человека (Lee, 2019); не менее важны такие аспекты, как зависимость здоровья от образа жизни, качества оказываемого социального и медицинского обслуживания, экологических условий проживания. Кроме того, все большую популярность в последние годы приобретают исследования социального капитала работников, под которым понимаются устойчивые социальные взаимодействия в сети неформальных коммуникаций.

Как мы отметили выше, одним из механизмов прогресса этих составляющих человеческого капитала являются институты развития человеческого капитала. Но подчеркнем, что институциональная среда, во-первых, формируется под воздействием государственной политики, во-вторых, представляет собой «комплекс норм и правил не только экономического, но и социального, ..., культурного порядка» (Джуха, Мищенко, 2019).

Многообразие институтов развития человеческого капитала и их современное содержание

Институциональная теория, в ее широком предназначении, «предполагает определение влияния институтов на изучаемый объект, то есть рассматривает развитие экономики как результат разнонаправленной деятельности различных институтов, которые влияют на экономику в целом и на экономическое поведение людей в том числе» (Фахрутдинова, 2022). Многие исследователи устанавливали наличие взаимосвязи между качеством институциональной среды и уровнем экономического развития (Моторина, 2017; Ivanova et al., 2021).

Выделение институтов развития ЧК в институциональной среде в отдельную группу связано, по мнению ученых, в первую очередь с возрастанием роли человеческого фактора в обществе, экономическое развитие которого достигло постиндустриальной стадии. «Человек, его способность креативно мыслить и обеспечивать приращение знаний становятся важнейшим фактором экономического роста, более важным, чем наличие природных ресурсов» (Моторина, 2017). В широком смысле слова институты развития трактуют как механизм стимулирующего государственного воздействия. В узком смысле слова:

– институт – это система формальных и неформальных норм, правил (ограничений), действующих в обществе и определяющих правила взаимодействия индивидов, и механизмы принуждения и мотивации к их выполнению (Моторина, 2017; Подберёзкин, Родионов, 2021; Геврасёва и др. 2024);

– институт развития – это тоже набор норм и правил, но в определенной области, а также специальные организации, деятельность которых способствует стимулированию экономики, поддержки субъектов предпринимательской деятельности с фокусом на решение конкретных проблем.

Подчеркнем, что если раньше обязательным критерием института развития было непосредственное участие (вмешательство) государства (включая финансирование), то сегодня развивается подход, связанный с гибридными и квазиинститутами (квазигосударственные) (Татаркин, Котлярова, 2013).

В первую очередь, формирование (накопление) человеческого капитала происходит в процессе взаимодействия ключевых общественных социальных институтов, в т. ч. института семьи, доверия, культуры (Подберёзкин, Родионов, 2021; Боброва и др., 2018), а затем в действие вступают институты развития (ИР).

Для систематизации ИР часто прибегают к их классификации, выделяя такие группы, как политические, социальные, экономические; формальные (комплекс законов и организаций, которые зафиксированы в формальном праве) и неформальные (не зафиксированный, но принятый способ действий в определенной области); финансовые (как правило, фонды) и нефинансовые. Среди финансовых инструментов ученые выделяют институт инвестирования в человеческий капитал, который представляет собой «сложившуюся устойчивую систему социально экономических отношений между субъектами институциональной политики, проявляющуюся в форме стандартов поведения, стереотипов мышления, правил и механизмов принуждения к исполнению этих правил по поводу инвестиционной стратегии развития человеческого капитала» (Кристиневич, 2011; Кристиневич, 2013). Однако базовой классификацией мы считаем ту, которая проистекает из определения, т. е. институты развития включают в себя законы и правила (тип I) и специализированные учреждения (тип II). В преломлении к доминантам матрицы человеческого капитала они прояснены нами в таблице 3. Подчеркнем, что мы включили не только макроуровень экономики, но и микро- уровень поддержания и приумножения ЧК, в модели которого присутствуют такие направления, как «инвестиции в развитие внутрифирменного человеческого капитала, поощрение саморазвития работников, удержание креативных работников» (Петухов, 2017).

Методические положения и данные

Для проведения исследования применены методы компаративного, институционального, статистического и контент-анализа, а также кейс-стади (case-study) на уровне страны и компании. Основой данных для контент-анализа стали законодательные документы сравниваемых стран, сайты анализируемых институтов развития ЧК. Методика компаративного анализа предусматривает сравнение содержания ИР и показателей стран по одним и тем же параметрам.

Таблица 3. Систематизация наиболее часто используемых институтов развития человеческого капитала (ИР ЧК)

|

Доминантные сферы, связанные с развитием ЧК |

Институты развития человеческого капитала (наиболее распространенные) |

|

|

Тип I – как комплекс законов, правил |

Тип II – как организации, структурные единицы |

|

|

Система здравоохранения, обеспечивающая воспроизводство человеческих ресурсов и поддержание здоровья для сохранения его трудового потенциала |

Нормативно-правовые акты в области здравоохранения, в т. ч. национальные проекты, государственные программы |

Региональный фонд социальных инициатив – здоровье нации |

|

Сфера образования |

Нормативно-правовые акты в области образования, в т. ч. национальные проекты, госпрограммы, например Программа соединения всех ступеней образования в единую вертикаль подготовки профессиональных кадров для отраслей экономики |

Образовательные и научные учреждения дополнительного образования, формирующие интеллектуальный потенциал общества, например организация «Развитие человеческого капитала»; механизмы в области экономической поддержки учреждений образования |

|

Развитие личности, креативности |

Институт предпринимательства (в т. ч. закон о предпринимательской деятельности) |

Фонд поддержки МСБ; институциональные структуры, содействующие развитию деятельности в области науки и инноваций (научно-исследовательские центры, бизнес-ангелы, инновационные центры, технопарки и т. д.); Академия инноваторов |

|

Поддержание и развитие профессионального уровня сотрудников в корпорациях |

Корпоративная программа дистанционной занятости родителей с маленькими детьми |

Институты развития в корпорациях, в т. ч.: фонд развития человеческого капитала; корпоративный фонд поддержки социо-экономических инициатив; корпоративный банк перспективных идей |

|

Социальный капитал |

Социальная оценка инвестиций (social return on investment – SROI) |

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций |

Составлено по: (Кристиневич, 2011; Dias, Tebaldi, 2012; Кристиневич, 2013; Maldonado, Corbey, 2016; Черненко, 2024; Kezia et al., 2019; Bondeza et al., 2019; Azarnert, 2020; Подберёзкин, Родионов, 2021); Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций / Минтруд России. URL: (дата обращения 01.02.2025); Human Capital Index (HCI). World Bank. URL: ; сайтография.

На первом этапе выполнено сравнение стран по совокупному ЧК. В перечень показателей включены ВВП по ППС на душу населения, место страны в известных рейтингах, а именно: Global Human Capital Report8, Human Capital Index9, The Human Capital Index by authors10, Human Development Report 2023-2411, The Global Innovation Index 202412. Выбор показателей обоснован следующим. Несмотря на то, что показатель ВВП больше характерен для «классической» теории экономического развития, в соответствии с которой человеку отводилась роль движущей силы, тем не менее он отражает общий прогресс. Комбинированный индекс развития человеческого капитала является основным инструментом концепции ЧК, поскольку в рамках современных концепций экономического развития прогресс страны следует оценивать не только по ВВП, но и по достижениям в сферах образования, здоровья.

На втором этапе выполнены систематизация институтов развития ЧК и компаративный анализ лучших практик (best practices) их функционирования (по институтам развития перво- го и второго типа) по выбранным доминирующим факторам. При этом систематизацию институтов развития ЧК в контексте общепринятой классификации институтов развития мы трактуем как своего рода их инвентаризацию.

Под концепцией «best practices»13 подразумеваются лучший вариант (инструмент, способ) достижения цели, передовой опыт и т. д. Поскольку не существует официального фильтра, какие практики можно считать лучшими, а какие нет (а успешность не всегда есть эффективность в конкретной компании), то в данном исследовании нами приняты критерии: раньше всех появился в практике, новинка, региональная инициатива (этот критерий лидирует в контексте конкурентоспособности регионов в реализации нацпроектов), наиболее тиражируемые или часто встречающиеся в информационном поле кейсы из разных отраслей, опыт лидеров рынка.

Для экспресс-анализа институтов развития, с опорой на предложения (в большей части дискуссионные) экономистов и правоведов, нами приняты следующие компилятивные положения и метрики (Татаркин, Котлярова, 2013; Курочкин, 2020; Васильева и др., 2023): наличие (число) законодательных актов, системность (периодичность обновления) законодательства, применимость (наличие механизма достижения цели), мнение экспертов (научного сообщества), наличие объекта регулирования, факт влияния нормы на отношения между субъектами, правоприменимость, социальная ценность и востребованность мер. Безусловно, для подробного анализа в будущем (по истечении определенного срока правоприменения) потребуется анализ по количественным показателям, в т. ч. соотношение достигнутых целей и поставленных целей (ступенчатых и неступенчатых), оценка эффективности мер государственной поддержки через достижение целевых количественных показателей, предусмотренных программами, включая объемы финансирования (Васильева и др., 2023).

Для сравнения с Россией были рассмотрены Республика Беларусь и Республика Казахстан по двум критериям: они относятся к группе стран с высоким уровнем развития ЧК14, а также являются дружественными и входят в один интеграционный блок ЕАЭС (т. е. являются сопоставимыми для проведения сравнения).

Результаты и дискуссии

Результаты этапа 1, цель которого состоит в выявлении стран-лидеров по совокупности показателей, характеризующих связь между показателями технологического и социальноэкономического развития, представлены в таблице 4 .

Видим, что, лидируя среди анализируемых стран по показателю ВВП на душу населения, Россия лидирует и по глобальному инновационному индексу стран (наименьшие значения по этим показателям у Беларуси). Также отметим более высокое место у России по сравнению с Республикой Беларусь и по показателю E-participation. У Казахстана промежуточная позиция по ВВП на душу населения и глобальному инновационному индексу. То есть прослеживается определенное совпадение позиций стран по этим двум показателям. А вот по показателям, отражающим ЧК и инновации, ситуация смешанная: являясь лидером по уровню развития ЧК, Республика Беларусь существенно отстает по глобальному инновационному индексу, который характеризует уровень технологического развития страны. Недостаточно высокие значения показателей можно частично объяснить наличием следующих проблем развития ЧК:

– в России – изначально недостаточно четкой, по мнению профессора МГИМО А.И. Подберезкина (Подберезкин, Родионов, 2021), первоначальной формулировкой приоритетов развития ЧК;

– в Беларуси – недостатком компетенции персонала, особенно в условиях цифровизации: в странах Европы и Центральной Азии этот фактор считается существенным на 7,4% предприятий, в Беларуси – 11,9% (Богдан, 2021);

– в Казахстане – пространственной неоднородностью человеческого капитала: фактически страна делится на четыре крупных макрорегиона, что снижает эффективность унифицированных политик и требует таргетированного подхода (Nyussupova, Kalimurzina, 2016; Nyussupova et al., 2024).

Таблица 4. Сравнение стран по совокупному человеческому развитию

Показатели и сферы экономики Россия Беларусь Казахстан ВВП по ППС на душу населения в долл. США, 2023, Всемирный банк, 192 страны* (для сравнения – Люксембург 143809,51) 44120,14 (54 место) 30763,02 (73 место) 38515,18 (61 место) UN E-Participation Index (EPI), Всемирный банк, 2022, 192 страны** (для сравнения – Япония 6,0) 59 место с индексом 3,61 86 место с индексом 2,73 15 место с индексом 4,84 Human Capital Index (HCI), Всемирный банк, 174 страны (для сравнения – Сингапур 0,87913) 41 место c индексом 0,68142 36 место c индексом 0,70008 55 место c индексом 0,62851 Human Development Report 2023-24, Программа развития ООН, 193 страны (для сравнения – Швейцария 0,967) 56 место c индексом 0,821 69 место c индексом 0,801 67 место c индексом 0,802 The Global Innovation Index 2024, Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), 133 страны (для сравнения – Швейцария 67,5) 59 место c индексом 29,7 85 место c индексом 24,2 78 место c индексом 25,7 Примечание: значения индексов приведены в диапазоне от 0 до 1 или от 0 до 100. *GDP per capita, PPP (current international $). International Comparison Program, World Bank Group. URL: indicator/ (accessed: January 13, 2025). **UN E-Participation Index (EPI). World Bank Group. URL: (accessed: January 13, 2025). Источник: составлено авторами.

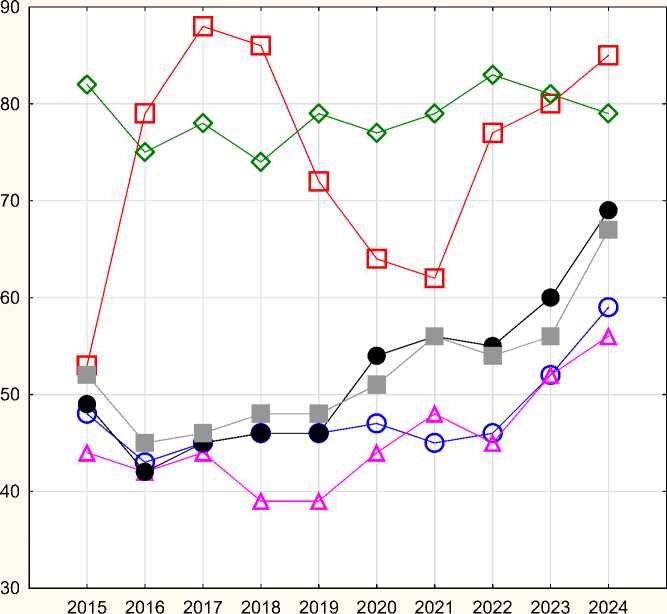

Рис. 2. Динамика изменения мест стран по значениям глобального инновационного индекса (GII) и индекса человеческого развития (HDI)

GII_Россия GII_Беларусь GII_Казахстан HDI_Россия HDI_Беларусь HDI_Казахстан

Условные обозначения:

GII – Global Innovation Index (The Human Factor in Innovation), HDI – Human Development Index (UN).

Составлено по: Индекс развития человеческого потенциала. URL: human-development-index/ (дата обращения 19.02.2025); Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития ООН, 2024 (United Nations Development Programme. Human Development Index 2024. URL: human-development-index (дата обращения 19.02.2025).

Взаимосвязь между динамикой изменения мест стран по глобальному инновационному индексу (GII) и индексу человеческого развития (HDI) представлена на рисунке 2 .

Графическая визуализация динамики показывает следующее: тренды GII и HDI по России практически полностью совпадают; тренды HDI всех трех стран совпадают; тренды HDI Беларуси и Казахстана не совпадают с трендом GII, более того, у Беларуси кривая бо- лее ломаная. Прояснить ситуацию позволяет анализ компонентов глобального инвестиционного рейтинга, который применительно к проводимому исследованию интересен своей репрезентативностью и актуальностью, так как в отличие от других рейтингов обновлен по состоянию на 2024 год. Глобальный индекс инноваций состоит из семи элементов, в том числе учитывается качество институтов развития и человеческого капитала (табл. 5).

Таблица 5. Место стран в глобальном индексе инноваций по составляющим его элементам (2024 г.)

Страна Швейцария (справочно) Россия Беларусь Казахстан Общее место в рейтинге (индекс) 1 (67,5) 59 (29,7) 85 (24,2) 78 (25,7) Составляющие: Институциональная среда 3 126 132 76 Человеческий капитал 4 39 43 65 Инфраструктура 7 76 84 68 Рыночная среда 5 57 98 86 Барьеры для бизнеса 4 53 81 66 Внедрение НИОКР 1 52 46 85 Творчество (поэзия, драматургия) 1 53 92 83 Составлено по: The Global Innovation Index 2024. URL: (accessed January 9, 2025).

Во всех трех странах – России, Беларуси и Казахстане – наблюдаются относительно хорошие позиции в сфере человеческого капитала. Из 133 государств, участвующих в рейтинге, рассматриваемые страны находятся в первой половине рейтинга. Вместе с тем следует отметить, что в 2022 году в Беларуси расходы на образование составили 5% ВВП, в России – 4%, в Казахстане – 4,5%. Это значение выше среднемировых (3,8%), однако ниже показателей таких стран, как Киргизия (7,2%) и Таджикистан (5,7%). Для сравнения: в Индонезии расходы на образование в 2022 году составляли лишь 0,9% ВВП, в Монако – 1,2%, а в Сингапуре, находящемся на первом месте по индексу человеческого капитала, рассчитываемого Всемирным банком – 2,5%15. Позиции России и Беларуси связаны с необходимостью дополнительного финансирования по принципу сокращения разрыва в уровне развития институциональной среды по сравнению с развитыми странами, в Казахстане по большей части – с необходимостью формирования рыночных отношений.

Изменение индекса человеческого капитала совпадает с изменением уровня дохода, выражающимся величиной ВВП на душу населения. Поэтому, как правило, в странах с высоким уровнем человеческого капитала ВВП в расчете на душу населения в сопоставимых ценах выше, и наоборот – при низком ВВП на душу населения наблюдается низкая величина человеческого капитала. Вместе с тем в некоторых странах при более высоком уровне человеческого капитала наблюдается более низкая величина ВВП, приходящаяся на одного жителя. Например, в Российской Федерации более высокий ВВП на душу населения, чем в Беларуси, однако в Беларуси более высокий индекс человеческого капитала. Это свидетельствует, что человеческий капитал еще не достиг своего потенциально возможного уровня и необходимы институциональные реформы, в первую очередь в сфере трудовых отношений, медицины и образования.

В рамках этапа 2, предусматривающего систематизацию и более детальное исследование институционального фактора, получен следующий результат (табл. 6).

Опираясь на критерии результативности правовых актов, государственных программ, изложенные в разделе «методы» (наличие пакета документов, их регулярная актуализация, четкое обозначение социальной и экономической целей, наличие механизма их достижения и т. д.), мы делаем вывод о том, что анализируемые институты развития ЧК первой группы соответствуют требованиям современной экономики, взявшей курс на технологизацию, цифровизацию при обеспечении высокого значения ЧК.

Таблица 6. Компаративный анализ лучших практик институтов развития человеческого капитала

|

Компоненты ЧК |

Тип ИР |

Россия |

Беларусь |

Казахстан |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Институты развития человеческого капитала (выборочно, часто используемые): характерные черты |

||||

|

В сфере образования |

I |

Среди семи масштабных национальных целей – сохранение населения, укрепление их здоровья и повышение их благополучия; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов1); Национальный проект «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»2) |

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З; cтратегические инициативы, ориентированные на обеспечение интеллектуализации национальной экономики на основе стратегии развития цифровых коммуникаций, взаимодействия в науке и инновациях, инновационном образовании |

Стратегия развития РК до 2030 г., нацеленная на повышение качества ЧК3), и Долгосрочная стратегия развития «Казахстан – 2050»4); государственные программы повышения качества образования, соответствующего стандартам будущей инновационной экономики страны, в т. ч. Программа «Болашак», Фонд Первого Президента РК |

|

II |

АНО «Развитие человеческого капитала» – кадры для высокотехнологичных компаний столицы; Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» – один из крупнейших инновационных образовательных комплексов5) |

Приоритет развития РБ до 2025 года № 3: «интеллектуальная страна» – качественное и доступное образование, раскрытие личностного потенциала, создание образовательной системы нового типа6) |

Отраслевые кластеры системы подготовки кадров; Содействие государства в стимулировании повышения уровня квалификации специалистов до требований рынка труда7) |

|

|

В области здоровья |

I |

Нацпроект «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, рост семьи» |

Закон Республики Беларусь № 2435-XII от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» |

Фонд Первого Президента Казахстана8), Стратегия «Казахстан – 2050» |

|

II |

Региональный фонд социальных инициатив «Здоровье нации»9) |

Госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (в ред. постановления СМ РБ № 965 от 18.12.2024) |

Госпрограмма развития здравоохранения РК на 2020–2025 годы. Постановление № 982 Правительства РК от 26.12.2019 |

|

|

В области предпринимательства и корпоративного сектора, акцент на креативность личности и высокий профессионализм |

I |

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ |

Программа социально-экономического развития РБ на 2021–2025 гг., где главная цель – наращивание социального капитала, создание условий для самореализации человека10); содействия стартапам, инновационному предпринимательству области ИКТ (Богдан, 2021) |

Концепция развития ЧК выходит за рамки обсуждения сфер образования и здравоохранения и рассматривает влияние ценностей и неформальных институтов, которые напрямую воздействуют на формирование и качество «мягких» навыков человека11) |

|

II |

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства Правительства Москвы; Корпоративный банк перспективных идей развития; Фонд развития ЧК (внутрикорпоративные) |

Система внутрифирменного обучения в организациях, в состав базы вошли: собственный учебный центр, штатные работники организации, проводящие обучение, долгосрочные договоры с учреждениями образования, в т. ч. среднего специального (Маковская, 2015) |

Центры для «импортирования поведенческих моделей»; Инструмент «яркие пятна», для личного роста в среде лидеров, демонстрирующих инициативность, поддержку творчество и другие качества личности |

|

Окончание таблицы 6

-

1) О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: Указ Президента России № 309 от 07.05.2024. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/73986 (дата обращения 14.11.2024).

-

2) Перечень государственных программ, национальных и федеральных проектов, приоритетных программ и проектов в Российской Федерации (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс). URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_310251/ (дата обращения 13.01.2025).

-

3) Послание Президента страны народу Казахстана 1997 года «Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан / Институт законодательства и правовой информации. Министерство юстиции Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/ docs/K970002030_ (дата обращения 14.11.2024).

-

4) Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н. А. Назарбаева Народу Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050». URL: https://primeminister.kz/ru/gosprogrammy/strategiya-kazahstan-2050 (дата обращения 13.01.2025).

-

5) Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы / Правительство Москвы. URL: https://hcdf.ru/ (дата обращения: 14.11.2024 г.)

-

6) Об утверждении Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы: Указ Президента Республики Беларусь от 29.07.2021 № 292 С. 9. URL: https://www.nbrb.by/mp/target/pser/program_ek2021-2025.pdf (дата обращения 13.01.2025).

-

7) Департамент развития человеческого капитала. Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен». URL: https://atameken . kz/ru/departments/10-departament-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala (дата обращения 13.01.2025).

-

8) Фонд Первого Президента Республики Казахстан – некоммерческая организация, общественный фонд, образованный в декабре 2000 года с целью содействия укреплению казахстанской государственности, патриотизма, дальнейшей демократизации казахстанского общества, развитию международных связей Республики Казахстан в культурной, экономической и политической областях.

-

9) НО РФСИ «Здоровье нации». URL: https://рфсизн.рф/ (дата обращения 13.01.2025).

-

10) Об утверждении Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы: Указ Президента Республики Беларусь от 29.07.2021 № 292 С. 8. URL: https://www.nbrb.by/mp/target/pser/program_ek2021-2025.pdf (дата обращения 13.01.2025).

-

11) Развитие человеческого капитала Республики Казахстан – «Битва за будущее» / Репортаж шеф-редактора Информационного портала TopPress.kz С. Кузнецовой от 10.05.2020. URL: https://toppress.kz/article/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-respubliki-kazah-stan-bitva-za-budush-ee (дата обращения 01.02.2025).

Источник: составлено авторами.

Для усиления вывода об институтах развития второго типа дополним информацию в таблице 6 следующими российскими частными практиками в сфере институтов развития (в разрезе доминант):

– по фактору образования: созданная по инициативе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы АНО «Развитие человеческого капитала», которая объединяет проекты по переподготовке кадров для высокотехнологичных компаний Москвы, предлагает большой выбор образовательных продуктов16; один из крупнейших вузовских инновационных образовательных комплексов ИОК «Техноград», кото- рый действует как «экосистема нового типа, сочетающая в себе различные форматы подготовки кадров по востребованным профессиям для высокотехнологичного сектора экономики с привлечением компаний-лидеров»17; широкое распространение получили институты юношеского интеллектуального развития – кванториумы18;

– по фактору здоровья: региональный фонд социальных инициатив «Здоровье нации»19 и благотворительный фонд «Здоровье нации» («популяризация и пропаганда физической культуры, спорта и спортивного искусства, социальная поддержка и защита граждан, участие в работе с молодежью»)20.

Помимо индивидуальных механизмов технологического развития стран среди лучших общих практик мы выявили такой институт развития, как центры компетенций (в России он является подразделением Фонда национальной технологической инициативы, который оказывает поддержку компаниям из средств федерального бюджета, поэтому по вышеобозначенным критериям он относится к институтам развития второго типа). Среди его обобщенных (по анализируемым странам) характеристик наиболее значимые следующие21: основная цель – сформировать сеть инженернообразовательных консорциумов на базе университетов и научных организаций для создания инновационных решений; реализация образовательных программ с целью подготовки лидеров разработки новых технологий; создаются в партнерстве с российскими и зарубежными организациями; основными показателями эффективности работы являются численность подготовленных специалистов, объем доходов от деятельности, число патентов и других объектов интеллектуальной собственности; приоритет отдается грантовой поддержке; приоритет локализации – технологические кластеры.

Об эффективности их деятельности говорят следующие цифры: инвестиции в создаваемый в Республике Башкортостан «Башкирско-белорусский индустриально-инвестиционный кластер» составят 100 млрд рублей к 2030 году22. Среди основных итогов за 2018–2023 гг. наиболее значимые следующие23: обучение прош- ли почти 61 тыс. специалистов, на результаты интеллектуальной собственности заключено более 3000 лицензионных соглашений, доходы составили 27 млрд рублей (в т. ч. около 3,62 млрд руб. в 2023 г.), из внебюджетных источников привлечено накопительным итогом с 2018 года почти 14,5 млрд руб. В Казахстане центр компетенций для субъектов АПК на безвозмездной основе провел 666 семинаров по 25 приоритетным направлениям АПК на базе передовых хозяйств страны с охватом около 10 тысяч субъектов АПК.

Определяющими для роста человеческого капитала, по мнению ученых, являются государственные расходы на образование и здравоохранение (Beisembina et al., 2023). Однако, как показал проведенный анализ, значительная группа институтов развития, в т. ч. знаний, формируется на корпоративном уровне без участия бюджетных средств.

Важно отметить, что общим для всех анализируемых стран в условиях активной технологизации экономики является применение «человекоцентричной» концепции общественного развития. В контексте ЧК она основана на таких принципах, как «приобретение навыков будущего, культура постоянного развития, ..., мобильность компетенций, уважение ценностей сотрудников» (Богдан, 2021, с. 43).

Несмотря на общие черты, нами выявлены лучшие национальные практики. Для их тиражирования мы рекомендуем механизм создания единого института развития в формате цифровой платформы по принципу одного окна.

Заключение

Итак, исследование показало, что в ближайшие годы акценты экономического роста в условиях технологизации национальной экономики будут все больше смещаться в сторону не количественных, а качественных характеристик трудовых ресурсов, где уже де-факто ключевым фактором является человеческий капитал с доминированием интеллектуально-знаниевых характеристик, компетенций в области цифровой экономики. На современном историческом этапе, когда происходят не просто «косметические» технологические изменения, а смена самой парадигмы развития с инновационного на технологическое, ключевыми акторами форми- рующейся экосистемы становятся новые структурные единицы (малые технологические компании, агенты трансфера технологий и т. д.). Для обеспечения технолого-экономического роста (рывка, прорыва) нужны не просто трудовые ресурсы как здоровые сильные люди, а специалисты с новыми знаниями и квалификациями, с креативным мышлением и идеями (нематериальный актив предприятия и общества). Для России обновленные национальные проекты сохранили высокую актуальность фактора человеческого капитала в достижении национальных целей развития экономики страны на период 2025–2030 гг.

Выявлено, что, с одной стороны, человеческий капитал – это по-прежнему взаимопроникающая совокупность подсистем капитала здоровья, образования и социального капитала с доминированием интеллектуального капитала. С другой стороны, наполнение этих составляющих меняется в сторону интеллектуализации, креатива, духовно-нравственной целостности, большей разумной предприимчивости, новой системы знаний, а также рассматривается в контексте непрерывного цикла «формирование – накопление – вклад в производство (с соответствующей отдачей)». Итак, человеческий капитал сегодня – это прежде всего совокупность знаний, которые определяют социальноэкономическое благополучие страны. Физическая компонента не просто сохраняет свою значимость, поскольку умственный труд как процесс рождения идей энергозатратный, но только интеграционное взаимодействие всех компонент ЧК может принести результат.

В целом переход к «новому человеку» уже произошел, однако недостаточное применение институтов развития его потенциала будет тор- мозить формирование новых качеств личности, способной на покорение новых технологических вершин.

Одним из инструментов генерации ЧК являются институты развития первого и второго типа, которые действуют одновременно. Сегодня наиболее востребованы те, которые соответствуют доминантам из матрицы факторов ЧК. На основе компаративного экспресс-ана-лиза национальных экономик выявлено, что они соответствуют требованиям технологического вектора развития стран. Среди институтов развития второго типа выявлено и сходство (центры компетенций, фонды развития предпринимательства, фондов развития социальных инициатив), и различия. В рамках тенденции активизации институтов развития знаний и ЧК на корпоративном уровне (программы переобучения, организации работы сотрудников с маленькими детьми на удаленной основе, грантовые конкурсы и т. д.) выделены такие лучшие практики Казахстана, как формирование центров для «импортирования поведенческих моделей», программа «Яркие пятна» для личного роста в среде креативных лидеров, а также отраслевые кластеры системы подготовки кадров в Беларуси. Дружественным странам будет полезен российский опыт воспитания талантов молодежи через институт юношеских кванториумов.

Поскольку по фактору «институциональная среда» глобального инвестиционного рейтинга Россия занимает лишь 129 место, то применение выявленных лучших практик Беларуси и Казахстана позволит стране успешно реализовать национальные цели как в технологическом движении вперед, так и построении устойчивой и динамичной экономики.