Черногоровское погребение в Степном Предкавказье

Автор: Маслов В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

На примере одного погребения в заметке рассматривается проблема культурных взаимоотношений племен западнокобанской культуры и соседствовавших с ней степных скотоводов в начальный период раннего железного века. Публикуемое погребение можно отнести к черногоровской культуре (от хут. Черногоровский), которую ряд исследователей связывают с историческими киммерийцами.

Кобанская культура, черногоровская культура, новочеркасскаякультура, керамика, декорированная ногтевыми насечками

Короткий адрес: https://sciup.org/14328272

IDR: 14328272

Текст научной статьи Черногоровское погребение в Степном Предкавказье

В июле 2007 г. археологическая экспедиция ГУП «Наследие» под руководством К. Б. Колесниченко исследовала курган № 1 могильника Курсав-ский-3 в Андроповском районе Ставропольского края, который состоял из двух насыпей ( Колесниченко , 2015) 1.

Курган находился в 2,5 км к юго-западу от окраины с. Курсавка, южнее проходившей в непосредственной близости от автомагистрали М-29 «Кавказ». Географически эта территория представляет собой водораздел верховьев р. Калаус и левобережного притока р. Кумы - р. Суркуль. Примерно в 40 км к западу находится русло р. Кубань. Курган был создан еще в эпоху энеолита ( Кореневский и др. , 2009). В ходе его исследования было открыто 15 погребений, большая часть которых относится к эпохе ранней – средней бронзы. Данная публикация посвящена материалам погребения 8 (самого позднего в кургане), которое можно уверенно отнести к начальному периоду РЖВ 2.

Впускное погребение было обнаружено в центральной части кургана, в непосредственной близости от R (0) на глубине 23... 41 см. Могильное сооружение не прослежено. Близость захоронения к современной дневной поверхности отчасти объяснялась многолетней распашкой насыпи.

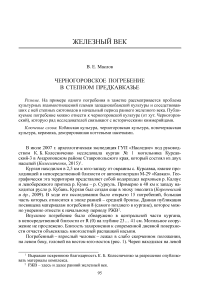

Погребенный – взрослый человек – лежал в слабо скорченном положении, на левом боку, головой на восток-юго-восток (рис. 1). Череп находился на левой

Рис. 1. Могильник Курсавский-3. Курган № 1, погр. 8. План

1 - сосуд керамический; 2 - нож железный; 3 - подвеска бронзовая (в черепе); 4 - наконечник стрелы железный; 5 – комок серы (?); 6 – скопление костей животного стороне, лицевыми костями на юг. Кости тела частично завалились на спину. Левое крыло таза и крестец лежали плашмя. Руки были уложены перед телом: левая – прямая, правая согнута в локте под тупым углом. Правая кисть упиралась в левое запястье. Обе кисти были вытянуты вниз. Ноги слабо согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Стопы были сведены вместе и лежали на боку.

В 0,55 м к северо-востоку от черепа на глубине 0,35... 0,41 м были расчищены лежавшие компактно в сочленении скопление костей животного (лошади?): передняя нога с лопаткой и ребра (рис. 1, 6 ). Данное скопление находилось в непосредственной близости от разрушенных погребений 7 и 13, но сходная глубина залегания свидетельствует, что, весьма вероятно, эти остатки заупокойной пищи связаны с погребением 8.

В погребении был обнаружен сопровождающий инвентарь:

-

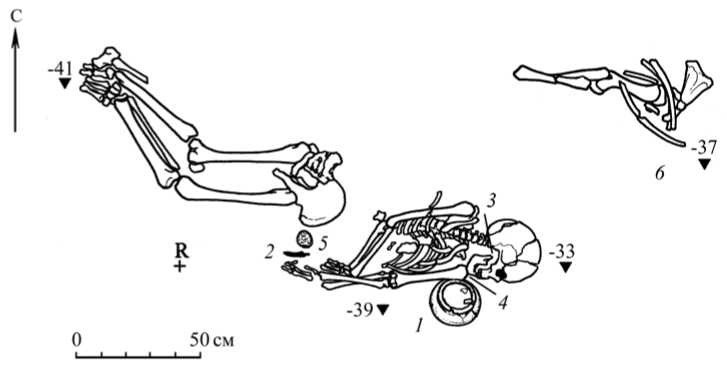

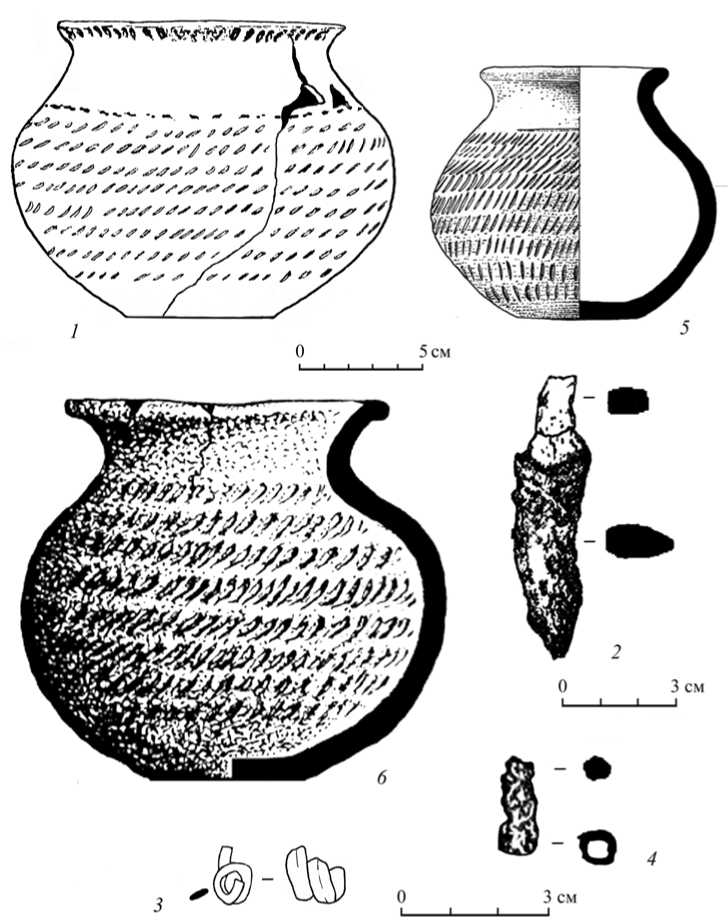

1. Сосуд – лепной керамический горшок (рис. 1, 1 ; 2, 1 ; 3). Стоял на донце перед лицевой частью черепа. Внутри, на дне, обнаружена тазовая кость мелкого рогатого скота. Цвет поверхности черно-серый, пятнистый из-за неравномерного обжига, поверхность небрежно заглажена. Отогнутый наружу венчик снаружи под губою орнаментирован частыми косыми насечками. Горло усеченно-конической формы, через низкое аморфное, намеченное прогибами плечико переходит в округлое тулово с узким, уплощенным дном. Тулово декорировано восемью горизонтальными рядами наклонных ногтевых насечек, над которыми сверху, по плечику, нанесен бордюр из горизонтальных насечек. Размеры: общая высота - 12,0 см, диаметр венчика - 11,9 см, диаметр горла - 10 см, наибольший диаметр тулова – 15,7 см, диаметр дна – 7 см.

-

2. Железный однолезвийный серповидный нож с выделенным черешком (рис. 2, 2 ). Лежал плашмя, острием на запад близ левой кисти погребенного

-

3. Подвеска бронзовая (вероятно, серьга) была найдена в черепе погребенного (рис. 1, 3 ; 2, 3 ). Изготовлена из пластинки, свернутой в овал со смещением в 1,5 оборота. Высота – 1,2 см, ширина – 1 см.

-

4. Фрагмент железного наконечника стрелы с распавшейся головкой (?) (рис. 2, 4 ). Был найден около шейных позвонков (рис. 1, 4 ). Очевидно, данная стрела могла являться причиной смерти погребенного. Представляет собой коническую втулку. Размеры: длина – 2,0 см, наибольший диаметр – 0,7 см.

-

5. Комок серы (?) светло-желтого цвета размерами 6 × 5 см. Был обнаружен между ножом и крылом таза (рис. 1, 5 ).

Рис. 2. Могильник Курсавский-3. Курган № 1, погр. 8. Находки

1 – сосуд керамический; 2 – нож железный; 3 – подвеска бронзовая; 4 – наконечник стрелы железный

Аналогии для сосуда: 5 – могильник Чограй IX, к. 14, погр. 1; 6 – могильник Глиное, к. 1, погр. 8 (по: Вальчак , 2014. Рис. 14)

(рис. 1, 2 ). На черешке и основании лезвия заметны следы дерева от рукояти. Окончание черешка обломано. Общие размеры: 7,5 × 1,8 × 0,5 см.

Поза и ориентировка погребенного позволяют соотносить его с большой группой степных захоронений IX – начала VII в. до н. э., встречающихся на огромной территории от Нижней Волги до Нижнего Дуная. Несмотря на отсутствие единства в понимании состава и характера этого горизонта древностей, ряд исследователей традиционно рассматривают восточную ориентировку погребенных, уложенных скорченно на левом боку, как один из маркеров принадлежности к черногоровской культуре, которую так или иначе связывают с историческими киммерийцами ( Тереножкин , 1976. С. 92–94; Дубовская , 1994. С. 25, 26. Рис. 6; Махортых , 2005. С. 59–62. Табл. 7).

Наиболее близкими к Центральному Предкавказью степными регионами, где встречены черногоровские захоронения, являются Нижний Дон и ВолгоДонское междуречье, а также Нижнее Поволжье. Локальные сводки погребений начального этапа РЖВ для этих регионов были составлены В. В. Дворниченко и С. И. Лукьяшко, которые отметили, что развитие погребальной обрядности на этих территориях происходило в том же направлении, что и в степях Причерноморья ( Дворниченко , 1982. С. 63, 64). Так, согласно данным С. И. Лукьяшко, и здесь отклонения от восточной ориентировки редки, преобладает скорченное положение на левом боку; достаточно часто встречается вытянутое положение левой руки при согнутой в локте правой (13 случаев из 88) ( Лукьяшко , 1999. С. 138–144).

Необходимо подчеркнуть, что в комплексе из кургана близ Курсавки скор-ченность фактически была только намечена слабым изгибом коленей. С. И. Лу-кьяшко, придерживающийся эволюционных взглядов на развитие погребальной обрядности, рассматривает такую позу как промежуточную между скорченной и вытянутой на боку (Там же. С. 140). Значительно ранее подобную идею уже выдвигал А. И. Тереножкин (1976. С. 201). Однако наличие в степной зоне сла-боскорченных погребений уже в посткатакомбный период позволяет в этом усомниться ( Полидович , 1993. С. 51. Рис. 25).

Наиболее важной находкой в данном комплексе является горшок, покрытый ногтевыми насечками. Подобный декор широко представлен на горшках различных модификаций западнокобанской культуры и встречается во всем ее ареале ( Козенкова , 1989. С. 66. Рис. 8). Долины степных рек Егорлык и Калаус и очаги лесостепных ландшафтов на Ставропольских высотах были освоены западноко-банскими племенами уже к VIII в. до н. э., и сосуды с таким декором известны и здесь ( Охонько , 1988. С. 249, 250. Рис. 2, 2–6 ).

Рис. 3. Могильник Курсавский-3. Курган 1, погр. 8. Горшок. Фото

Данную находку можно включить в небольшую серию западнокобанских декорированных ногтевыми насечками сосудов, обнаруженных в степных погребениях. Три из них были найдены в Центральном Предкавказье и один в далеком Приднестровье ( Вальчак , 2014. С. 28, 29. Рис. 3, 2 ; 14) (рис. 2, 5, 6 ). С. Б. Вальчак, составивший сводку этих находок, отметил отличие формы этих сосудов от посуды с ногтевой орнаментацией из могильников западнокобанской культуры предгорной полосы. Однако это отличие, вероятно, обусловлено тем, что в степь попадали изделия, наиболее удобные при транспортировке.

Ближайшие параллели для экземпляра, найденного близ Курсавки, происходят из Каменномостского могильника в Кабардино-Балкарии, где были найдены крупные горшки с морфологическими чертами корчаг (тип 2, по: Там же. С. 19) – погр. 1 1949 г. ( Гриневич , 1951. Рис. 1), каменный ящик 1978 г. ( Батчаев , 1985. Табл. 1, 20 ), погр. 1 1987 г. ( Батчаев , 1987. Рис. 7, 1 ; 9, 1 ) . Их объединяет хорошо выделенный венчик, нависающий над низким горлом. Декор из оттисков, нанесенных ногтями или орнаментирами, покрывает шарообразное тулово рядами от плечиков до придонной части. Особенности морфологии этой группы сосудов, возможно, являются результатом подражания новой группе керамической посуды - корчагам с прочерченной геометрической орнаментацией, которые обнаружены в ряде синхронных комплексов того же Каменномостского могильника: погр. 1 и 2, исследованные в 1948 г. Е. И. Крупновым (1950. Рис. 43; 44; 52; 53), погр. 1 и 2 1921 г. ( Иессен , 1941. Табл. III, 1 , 4 ), погр. 3 1987 г. ( Батчаев , 1987. Рис. 19, 1 ). Следует подчеркнуть, что сосуды этих двух орнаментальных групп пока не встречены ни в одном комплексе вместе, хотя они бытовали синхронно.

Время появления сосудов с геометрическим декором по совместным находкам с предметами вооружения и конского снаряжения соответствует «предклас-сической» ступени распространения древностей новочеркасского горизонта в середине – второй половине VIII в. до н. э. ( Вальчак , 2009. С. 83, 93).

Уже в этот период на Северном Кавказе достаточно широко бытовали разнообразные железные предметы. В публикуемом комплексе это железный нож и наконечник стрелы.

Нижняя дата бытования железных разновидностей серповидных ножей из памятников западнокобанской культуры, в ареале которой формально находится могильник у с. Курсавка, распространена В. И. Козенковой на весь VIII в. до н. э., преимущественно на середину – вторую половину этого столетия ( Ко-зенкова , 1998. С. 7–9). Хорошо выделенный с двух сторон черешок как будто свидетельствует в пользу относительно поздней датировки этого изделия.

Втульчатые железные наконечники стрел известны пока лишь в двух воинских захоронениях финальной новочеркасской группы, датировка которых ограничена концом VIII – началом VII в. до н. э.: погребении у с. Зольное в Крыму ( Тереножкин , 1976. С. 45. Рис. 17, 20–22 ) и Барановском I могильнике в Поволжье ( Сергацков , 1991. С. 240, 241. Рис. 2, 19 ). Возможно, что к этому периоду также можно отнести стрелковый набор железных втульчатых наконечников из кургана 1 у ст. Усть-Лабинской в Прикубанье ( Эрлих , 2007. С. 100, 103, 104. Рис. 14, 1–17 ).

В предскифских степных захоронениях встречены захоронения с наборами железных конических втулок, которые иногда рассматривают как аксессуары культового костюма, однако эти предметы значительно крупнее и представлены наборами, что позволяет отказаться от данного предположения ( Махортых , 2005. С. 106; Вальчак , 2013).

Серьга, свернутая из металлической ленты с намеченным ребром по центру, относится к кругу вещей, имеющих прототипы, относящиеся к эпохе поздней – средней бронзы. Вопреки мнению О. Р. Дубовской, круг поисков этих прототипов отнюдь не должен сводиться исключительно к белоозерским древностям ( Дубовская , 1993. С. 142).

Таким образом, по железному наконечнику стрелы данное погребение хронологически можно соотнести с финальным – «классическим» новочеркасским горизонтом древностей, в то время как его культурная атрибуция тяготеет к чер-ногоровской культуре. К черногоровской культуре принадлежит и впускное погребение у с. Садовое близ Моздока, где также был найден сосуд с ногтевой орнаментацией, которое в публикации было интерпретировано как западноко-банское ( Козенкова и др. , 1997. С. 15, 17. Рис. 1, 1 ). Однако этому противоречит как поза погребенного, так и восточная, с небольшим отклонением, ориентировка (в публикации приведена ориентировка по положению теменных костей, а не по положению тела), а также наличие остатков бронзового налобного венчика-очелья, которые не известны в мужских кобанских погребениях, но широко представлены в черногоровских захоронениях ( Козенкова и др. , 1997. Рис. 1, 3 ; Дубовская , 1993. С. 144; Дударев , 1999. С. 39–41).

Многочисленные погребения воинов-всадников со сравнительно богатым инвентарем сосредоточены в западнокобанских могильниках в предгорной полосе. Именно из этих комплексов происходят предметы, которые указывают на связи с Закавказьем и Передней Азией (Белинский, Дударев, 2013). И хотя значительный пласт разнообразных находок, включая оленные камни, указывает на тесные и продолжительные контакты населения предгорий и пришлого степного населения, уверенно выделить захоронения пришельцев из массива кобанских погребений до начала раннескифского периода, примерно в середине VII в. до н. э., когда появляются курганы скифской дружинной знати, пока не удается.

На этом фоне инокультурные погребения скотоводов сопредельной степной зоны, за редким исключением, выглядят невыразительными и бедными. Керамические западнокобанские импорты в степи, как мы видели выше, очень редки, а основные для погребальной обрядности этой культуры типы керамической посуды – миски и кубки – до сих пор не найдены ни в одном степном погребении. Корчажки с геомеотрической орнаментацей, которые, вероятно, появляются в за-паднокобанских памятниках под воздействием центральнокобанской культуры, также известны мне лишь в двух степных комплексах ( Тереножкин , 1976. Рис. 27, 7 ; Лукьяшко , 1999. Рис. 55, 2 ). Характерно, что за пределами Центрального Предкавказья, в степных погребениях значительно чаще встречаются керамические импорты центральнокобанского происхождения ( Тереножкин , 1976. Рис. 6, 9 ; 25, 9 ; 26, 7 ; Лукьяшко , 1999. Рис. 32, 1 ; 34, 3 ; 58, 2 ; Махортых , 2005. Рис. 52, 2 ; 123, 6 ).

Таким образом, около рубежа VIII-VII вв. до н. э. в Центральном Предкавказье сосуществовали новочеркасская и черногоровская культурные группы, характер взаимодействия которых остается не ясен. Безусловно, доминировала новочеркасская культурная группа, тесно связанная с западнокобанскими племенами, частично продвинувшимися из предгорий в степь ( Вальчак , 2009. С. 92–94). Синхронные черногоровские степные комплексы пока выглядят лишь разряженным архаичным фоном, на котором в предгорьях проходили главные культурно-исторические процессы.

Список литературы Черногоровское погребение в Степном Предкавказье

- Батчаев В. М., 1985. Древности предскифского и скифского периодов//Археологические открытия на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 2./Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Козенкова. Нальчик: Эльбрус. С. 7-115.

- Батчаев В. М., 1987. Отчет об археологической экспедиции КБНИИ в 1987 г. (разведки в Терекском, Советском и Зольском районах КБ АССР)//Архив ИА РАН. Р-1. № 14160.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2013 Богатое погребение со шлемом ассирийского типа из могильника Нарзанный-2//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX/Отв. ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 181-216.

- Вальчак С. Б., 2009. Конское снаряжение в первой трети I тыс. до н. э. на юге Восточной Европы. Москва: Таус. 292 с.

- Вальчак С. Б.,2013. Предскифские погребения служителей культа//Историко-археологический альманах. Вып. 12/Отв. ред. Р М. Мунчаев. Армавир; Краснодар; М.: ИП Дедкова С. А. С. 40-46.

- Вальчак С. Б., 2014. Развитие одного из мотивов орнаментации керамики кобанской культуры в начале I тыс. до н. э.//Stratum plus. № 3: «Война и мир» на берегах Понта Эвксинского. С. 17-37.

- Гриневич К. Э., 1951. Новые данные по археологии Кабарды//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. М.: Изд-во АН СССР С. 125-139. (МИА; № 23).

- Дворниченко В. В., 1982. Погребения предскифского времени на Нижней Волге//КСИА. Вып. 170. С. 59-64.

- Дубовская О. Р., 1993. Вопросы сложения инвентарного комплекса черногоровской культуры//Археологический альманах № 2/Глав. ред. А. В. Колесник. Донецк: Донеччина. С. 137-160.

- Дубовская О. Р., 1994. Локальные зоны Черногоровской культуры (по материалам скорченных погребений)//РА. № 2. С. 15-29.

- Дударев С. Л., 1999. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху (IX -первая половина VII в. до н. э.). Армавир: Армавирское полиграфпредприятие. 406 с.

- Иессен А. А., 1941. Археологические памятники Кабардино-Балкарии//Материалы по археологии Кабардино-Балкарии. М.: АН СССР С. 7-50. (МИА; № 3).

- Козенкова В. И., 1989. Кобанская культура. Западный вариант М.: Наука. 196 с. (САИ; В2-6).

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант М.: Наука. 200 с. (САИ; В2-5).

- Козенкова В. И., Сосранов Р. С., Черджиев Э. Л., 1997. К вопросу о межлокальных контактах в кобанской культуре (курган у с. Садового в Северной Осетии)//Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы/Отв. ред.: Р М. Мунчаев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 14-18. (Материалы и исследования по археологии России; 1).

- Колесниченко К. Б., 2015. Отчет о раскопках курганных могильников в Кочубеевском (Ивановский-5, Тоннельный-8) и Андроповском (Курсавский-3, Кунаковский-3, Кунаковский-4, Николаевский-3) районах Ставропольского края в 2007 г.//Архив ИА РАН. Р-1.

- Кореневский С. Н., Калмыков А. А., Ляхов С. В., 2009. Погребения энеолита -ранней бронзы в Курсавском кургане на Ставрополье//Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы/Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: ОГПУ С. 133-142.

- Крупнов Е. И., 1950. Археологические исследования в Кабардинской АССР в 1948 г.//Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института при Совете министров Кабардинской АССР Т. V. Нальчик: Кабгосиздат. С. 195-275.

- Лукьяшко С. И., 1999. Предскифский период на Нижнем Дону. Азов: Азовский краеведческий музей. 240 с. (Донские древности; вып. 7).

- Махортых С. В., 2005. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Шлях. 380 с.

- Охонько Н. А., 1988. Археологические памятники Ставропольской возвышенности и вопросы заселения Центрального Предкавказья в древности и средневековье//Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 15-16/Отв. ред. В. В. Госданкер. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство. С. 243-291.

- Полидович Ю. Б., 1993. Новые погребальные памятники эпохи бронзы с территории Донецкой области//Археологический альманах № 2/Глав. ред. А. В. Колесник. Донецк: Донеччина. С. 35-98.

- Сергацков И. В., 1991. Погребение предскифского времени на Иловле//РА. № 2. С. 240-243.

- Тереножкин А. И., 1976. Киммерийцы. Киев: Наукова думка. 224 с.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века. М.: Наука. 430 с.