Черновые записи Ф. М. Достоевского о Некрасове: уточнение текста

Автор: Тарасова Наталья Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 5 (134), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию черновых рукописей «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за 1877 год и, в частности, записей о Некрасове. В работе рассматриваются графологический и лингвотекстологический аспекты изучения рукописного текста, определяются методологически значимые условия чтения и понимания рукописного текста Ф. М. Достоевского. К ним относятся сопоставление орфографических характеристик с особенностями почерка; исследование пунктуации записи; принцип контекста; установление смысловых противоречий в публикациях рукописей. Анализ материала позволяет восстановить по первоисточникам подлинный авторский текст.

Творчество достоевского, текстология, история текста

Короткий адрес: https://sciup.org/14750459

IDR: 14750459 | УДК: 821.161.1.09

Текст научной статьи Черновые записи Ф. М. Достоевского о Некрасове: уточнение текста

Текстологическое изучение рукописей Ф. М. Достоевского обнаруживает смысловые ошибки чтения в публикациях рукописного текста, влияющие на понимание авторских идей. Текст многих черновых заметок писателя нуждается в уточнении. Таковы наброски к «Дневнику писателя», объединенные одной темой.

В черновиках к декабрьскому выпуску «Дневника писателя» за 1877 год появляются размышления о творчестве Н. А. Некрасова, на известие о смерти которого откликается Достоевский. В публикации этих записей дважды встречаем одинаковую ошибку чтения. Печатный вариант первого наброска в академической публикации (далее - ПСС ):

К чему же тогда страдания его. Значит, борьба за существ<ование> или практический взгляд о «Современнике», всё оправдывает. Выше правды связь его. В таком случае искусство для искусства. Не печальник<а> народного горя, а высшего представителя искусства для искусства [1; Т. 26, 193; здесь и далее подчеркнуто мной. - Н. Т ].

В рукописном тексте (в наклонных скобках приводится вписанный Достоевским текст, в квадратных - вычеркнутый, в угловых скобках расшифровывается недописанный текст):

/1) Кчему же тогда страданiя его. Значитъ борьба за существ<ованiе> или практически взглядъ о Современник ^ все оправдываетъ. Выше /правды/ слезъ его. Въ такомъ случа ь искусство для искусства./ /2) Не печальник<а> народнаго горя, а высшаго представителя искусства для искусства. - /1.

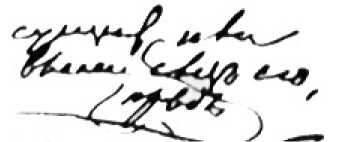

Вместо существительного «связь» необходимо читать «слезъ»: в слове, написанном До- стоевским, нет буквы «я», но имеется сочетание «езъ»; последняя буква не может быть мягким знаком, потому что в ее начертании отсутствует характерный элемент - завиток в ее верхней части, с наклоном вправо: Достоевский пишет «ь», начиная с основного элемента - наплыва, и заканчивает начертание завитком, часто выходящим за границу верхней строки.

Во втором случае вариант академической публикации следующий:

В чем же главный вопрос, говоря о Некрасове? В том, чтоб поверить его страданию, не актерству, не поэзии, не искусству для искусства (слезный ювелир, слезных дел мастер), но истине. Связь его и страданий его, но чем -я наблюдал, народом очистился [1; Т. 26, 196].

В автографе:

Въ чемъ же главный вопросъ, говоря о Некрасов ^ ? Въ томъ, чтобъ пов Ь рить его страданiю, не актерству, не поэзiи, не искусству для искусства (слезный ювелиръ, слезныхъ д Ь лъ мастеръ), но истин Ь слезъ его и страданiй его, но ч Ь мъ - я наблюдалъ, народомъ очистился2.

Здесь также вместо «связь» надо читать «слезъ». Основания для такого исправления те же. В публикации, кроме того, нарушены границы предложения - после слова «истине» поставлена точка, тогда как в автографе запись продолжается (и контекст имеет другой смысл):

К этим графологическим доказательствам новых чтений в обоих случаях прибавляются аргументы «от содержания»: контекст записи и развитие данной темы в окончательном тексте. В обеих черновых заметках присутствует антитеза: «практичность», «актерство», «искусство для искусства» - «страдания», «печальник народного горя», «истина слез». Эта антитеза

объясняет суть проблемы, к которой обратился Достоевский: Некрасов, при его репутации практичного человека, все же, по мысли писателя, был искренним в творчестве. В окончательном тексте эта проблема формулируется так:

Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, то есть способный искренно заплакать о себе и о той святыне духовной, которой сам лишал себя, излить затем скорбь свою (настоящую скорбь!) в бессмертной красоты стихах и назавтра же способный действительно утешиться… этой красотою стихов. Красотою стихов и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стихов как на «практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, и употребить эту вещь в этом смысле? <…> удовлетворялся ли поэт стихами своими, в которые облекал свои слезы, и примирялся ли с собою до того спокойствия, которое опять позволяло ему пускаться с легким сердцем в «практичность», или же, напротив того, – примирения бывали лишь моментальные, так что он сам презирал себя, может быть, за позор их, потом мучился еще горче и больше, и так во всю жизнь… [1; Т. 26, 123–124].

На предыдущем листе рукописи есть набросок, печатный вариант которого также содержит ошибку чтения:

Самоут<верждение> , эстетику, искусство для искусства [1; Т. 26, 195].

В рукописи:

Самоуслажд<еніе> , эстетику, искусство для искусства –3.

Эта запись имеет непосредственное отношение к рассуждениям о «красоте стихов и только», приведенным выше. В данном случае предложенное чтение подтверждается при помощи тех же средств графологического и контекстуального анализа. Ключевой графический элемент в этой записи, заставляющий усомниться в правильности чтения ПСС , – буква «л» с верхней выносной линией; это один из распространенных вариантов ее начертания. Если бы в слове была буква «т», в записи появилось бы иное начертание – с нижней выносной или без выносных линий (варианты «т» в почерке Достоевского). Кроме того, в слове «самоутверждение» есть сочетание «ер», которое отсутствует в автографе. Линия, принятая публикаторами за нижний выносной элемент от «р», – это часть буквы «в» в слове «искусство», записанном строкой ниже. Данный пример показывает, что при анализе начертаний важно разграничивать графические элементы, принадлежащие разным словам.

Среди набросков о Некрасове есть другая запись, прочитанная неточно:

Страсть. Но мы и все такие, только в других меньше силы признаться. Благородство падения несомненного и через факт стишков и опять страдание за это – два демона – мы все такие, только не так мерили [1; Т. 26, 194].

Последнее слово в наброске – не «мерили», а «широки»4.

Слово записано не очень четко, с характерным наклоном вниз, появлявшимся в почерке

Достоевского в конце строки и приводившим к большей сжатости письма и недописыванию отдельных буквенных элементов. Эти условия могли повлиять на появление ошибочного чтения. Между тем в этом случае, помимо графических характеристик, имеет значение орфография записи: вариант «мерили» здесь невозможен, так как в данном слове должна быть буква «ять» – в записи она отсутствует. Зато имеются очевидные признаки начальной буквы «ш» – три почти одинаковых по высоте основных штриха. Начальное «м» Достоевский прописывает с крупным завитком, который все-таки не равняется основным штрихам и часто находится на некотором расстоянии от них.

Новое чтение – «широки» – позволяет уточнить понимание записи в целом. Понятие «широкость» объясняет все предшествующие высказывания Достоевского о Некрасове. Слова «широкость», «широкий» в некоторых случаях – когда определяются человек и характер – передают не словарное, а присущее авторскому языку значение, становясь своего рода идеологемами. Приведем наиболее показательные примеры из текстов 1860-х – начала 1880-х годов:

«Ряд статей о русской литературе. II. Г-н -бов и вопрос об искусстве» : «…чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа , тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию» [1; Т. 18, 99].

«Ответ редакции “Времени” на нападение “Московских ведомостей”» : «…наша (теперешняя русская), заемная европейская цивилизация, в тех точках, в которых она не сходится с широким русским духом , не идет русскому народу» [1; Т. 20, 98].

«Подросток» : «Народ, друг мой, я говорю про народ. Он доказал эту великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически» [1; Т. 13, 105]; «А пока лишь скажу одно: пусть читатель помнит душу паука . И это у того, который хотел уйти от них и от всего света во имя “благообразия”! <…> …Я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и всё совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость – вот вопрос!» [1; Т. 13, 307].

«Дневник писателя» за 1876 год : «…тою широкостью , с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли» [1; Т. 22, 8]; «простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом »; «простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному» [1; Т. 22, 43, 44] (о народе); « великорусскою широкостью жизни » [1; Т. 22, 97]; «не из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного произошло это» [1; Т. 22, 113]; «нигде на Западе и даже в целом мире не найдете вы такой широкой, такой гуманной веротерпимости , как в душе настоящего русского человека» [1; Т. 23, 127];

«А я хотел широкости , я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду» [1; Т. 24, 13] (слова закладчика из рассказа «Кроткая»).

«Дневник писателя» за 1877 год : «Идеалом славянофилов было единение в духе истинной широкой любви , без лжи и материализма» [1; Т. 25, 20]; «время раздвоения мысли и широкости , ныне прямолинейной мыслью не проживешь» [1; Т. 25, 134]; «Англичане народ очень, напротив, умный и весьма широкого взгляда » [1; Т. 26, 71]; « Идея воссоединенной Германии широка , величава и смотрит в глубь веков» [1; Т. 26, 91].

«Дневник писателя» за 1880 год : «„ум народа широк » [1; Т. 26, 153].

«Дневник писателя» за 1881 год : «„народ наш широк и умен » [1; Т. 27, 19].

Эти цитаты позволяют определить основные авторские значения понятия «широкость». Идея широкости, в зависимости от объекта авторской оценки, может принимать разные смыслы. Когда речь идет о национальном характере и о русском народе, «широкость» оказывается в ряду понятий с положительной семантикой: дух , простодушие , честность , искренность , чистота , кротость , незлобие , милосердие , всепрощение , гуманность , веротерпимость , любовь , ум . Этот ассоциативный ряд, кроме того, указывает на актуальность для автора христианской системы ценностей, с которой и связано восприятие народа. Вместе с тем «широкость» иногда имеет дополнительный оттенок значения, который точнее всего отразил герой романа «Подросток» в строках о «душе паука», о способности человека сохранять в себе «высочайший идеал рядом с величайшею подлостью». Не так прямолинейно, но сходным образом сам Достоевский обозначает в анализируемой черновой записи «широкость» Некрасова, двойственность его характера - «благородство падения» и «страдание за это». В этом случае «широкость» - качество противоречивое, и именно сложность человеческой души пытается отразить автор, используя в черновике соответствующее определение. Из этого и других примеров ясно, что к изучению рукописей Достоевского применимо сказанное о пушкинских текстах: «Целый ряд проблем пушкинского творчества, на первый взгляд порой вполне локальных (например, смысл отдельной строки, выражения, поэтического хода, идеи, отношения и пр.), решение которых часто ищется в ближайшем контекстуальном окружении (в пределах, например, стихотворения, главы, произведения и пр.), на самом деле разрешим лишь в большом или очень большом контексте, или, наконец, в контексте всего корпуса произведений» [2; 151].

Интересно еще одно исправление в тексте набросков о Некрасове - оно существенно меняет суть высказывания. В ПСС :

То это потому, что ты осмелился это сказать, а осмелился потому, что ты был искренен. И совместимо ли с ха- рактером предвозве<стника?> признаваться в своих подлостях? [1; Т. 26, 206].

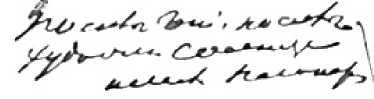

Если вдуматься в смысл фразы, то возникнут сомнения в ее логичности: слова «предвозвестник» («пророк») и «подлости» могли бы стать частями антитезы, они не сочетаются по смыслу. В рукописи текст выглядит иначе:

То это потому что ты осм е лился это сказать, а осм е лился потому что ты былъ искрененъ. И совм е стимо ли съ характеромъ прод [а]/у/валы признаваться въ своихъ подло<с>тяхъ?5.

/у^^**^^^*

Этот вариант прочтения наброска восстанавливает логику авторского рассуждения и возвращает нас к теме «практичности» как личностной характеристики Некрасова. В окончательном тексте Достоевский смягчает выражения:

Замечу кстати, что для практического и столь умеющего обделывать дела свои человека действительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а стало быть, он, может быть, вовсе был не столь практичен, как иные утверждают о нем [1; Т. 26, 124].

На эту черту повествования указывал Г. С. Померанц, подчеркнув, что некоторые суждения Достоевского о Некрасове в окончательном тексте «Дневника писателя» менее категоричны, чем в черновиках, - например, тема: «Превосходство Пушкина сравнительно с Некрасовым (и как поэта, и как человека): глубокая народность Пушкина, его гражданское мужество и т. д. С другой стороны, резко подчеркиваются те черты творчества Некрасова, которые отталкивали Достоевского. В печатном тексте эта тема (в особенности - в последнем ее аспекте) звучит также приглушенно» [3; 95].

Печатный вариант следующего наброска также содержит ошибки:

Я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не мерю, кто шире, кто выше, по силе гения, по силе худож<ественной> - солнце или же планеты.

Но за Некрасовым бессмертие.

В стихах недосягаемой высоты [1; Т. 26, 208].

Вариант автографа:

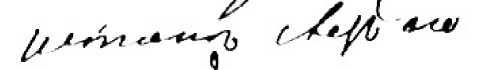

Я не ровняю Некрасова съ Пушкинымъ, я не мерю кто шире кто выше.

По силе генiя<,> по силе художе<ственной> солнце и мала<я> планета.

Но за Некрасовымъ безсмертiе. [Пока слезы]

Въ стихахъ недосягаемой высоты6.

Это также пример трудного чтения, когда слова записаны автором неразборчиво. В запи- си союз «и» присоединен к следующему за ним прилагательному «малая», которое к тому же не дописано до конца (начало третьей строки на иллюстрации). При беглом письме соединение слов в рукописном тексте Достоевского – довольно распространенное явление; чаще всего именно союзы и частицы присоединяются к тем словам, перед которыми находятся. В академической публикации сочетание прочитано как «или же», хотя никаких графических признаков «же» в этой записи нет. Ср. с начертанием прилагательного «художе<ственной>» в данном примере (начало второй строки на иллюстрации).

Предложенное прочтение наброска находит текстуальное подтверждение в печатном тексте «Дневника писателя»:

Опять-таки, я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. <…> Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, ма- лая планета, но вышедшая из этого же великого солнца [1; Т. 26, 118].

Таким образом, графические и языковые характеристики текста как две составляющие его семантики являются также своеобразным инструментарием чтения материала. Каждое по-новому прочитанное слово уточняет наше понимание всего контекста записи. Среди основных условий результативного чтения рукописного текста Достоевского назовем подробное изучение фрагментов текста, которые содержат смысловые противоречия; сопоставление орфографических характеристик с особенностями почерка, включающее обязательное знание вариантности начертания одних и тех же букв; исследование пунктуационного оформления записи; точное определение границ того или иного начертания; сопоставление всех записей, в которых разрабатывается одна и та же тема, и анализ трудных чтений с учетом контекста.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-04-00014, и Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012– 2016 гг.

Список литературы Черновые записи Ф. М. Достоевского о Некрасове: уточнение текста

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1991.

- Непомнящий В. О Собрании сочинений А. С. Пушкина, размещенных в хронологическом порядке (theoria)//Проблемы текстологии и эдиционной практики/ИМЛИ им. А. М. Горького РАН; Под ред. М. Делона и Е. Дмитриевой. М.: ОГИ, 2003. С. 142-151.

- Померанц Г. С. Из рукописи «Дневника писателя»//Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1973. С. 82-90. (Серия Литературное наследство; т. 86).