Численное моделирование процесса разрушения хрупких тел при ударе

Автор: Аптуков Валерий Нагимович, Ландик Лидия Владимировна, Романов Петр Алексеевич, Фонарев Алексей Владимирович

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 2 (10), 2012 года.

Бесплатный доступ

Численное моделирование процессов деформирования и разрушения материалов и конструкций при ударе является достаточно сложной проблемой как при формулировке физических уравне- ний, так и при создании надежных работающих алгоритмов. Ранее на основе разработанной ав- торами оригинальной явной конечно-разностной схемы с локальной перестройкой лагранжевой треугольной сетки был представлен алгоритм численного моделирования трещин отрыва и сдви- га, апробированный при решении задачи о действии продуктов детонации на горный массив. В данной статье этот алгоритм реализован в пакете прикладных программ IMPULSE для решения задач высокоскоростного взаимодействия твердых тел. Рассмотрены некоторые примеры расче- та процессов разрушения хрупких тел при ударе в двухмерной постановке.

Численное моделирование, ударное нагружение, разрушение хрупких тел

Короткий адрес: https://sciup.org/14729779

IDR: 14729779 | УДК: 539.3

Текст научной статьи Численное моделирование процесса разрушения хрупких тел при ударе

Численное моделирование процессов деформирования и разрушения материалов при ударных и взрывных нагрузках отражено в различных работах, например, [1–5]. Проблемы моделирования этих процессов заключаются в необходимости учета большого разнообразия сопутствующих им явлений (неупругие деформации, волновые эффекты, тепловыделение, влияние скорости деформирования, разрушение и др.). В статье на основе развиваемой авторами явной конечноразностной схемы [6] для случая нерегулярных треугольных сеток с локальной автоматической перестройкой [4, 7, 8], осуществлено моделирование процесса разрушения материалов при ударном нагружении. Ранее на

основе работы [9] разработан алгоритм численного моделирования трещин отрыва и сдвига, реализованный в виде программного модуля для пакета программ EXPLOSION [10]. В данной статье этот алгоритм реализован в пакете прикладных программ IMPULSE для анализа процессов высокоскоростного взаимодействия твердых тел. Рассмотрены примеры применения пакета IMPULSE для решения некоторых задач об ударном взаимодействии хрупких тел.

Основные уравнения

Законы сохранения массы и импульса для деформируемого тела имеют вид [1–3]

р + pdivu = 0, ри = d dive, (1) где р - плотность среды; и - вектор массовой скорости, σ – тензор напряжений Коши. Уравнение сохранения энергии (изменения температуры в адиабатическом приближении)

имеет вид pcv в = W , (2)

где cv - теплоемкость; в - температура; W -

где ks ~ 0,25 ; bs = 25 - параметры модели, подбираемые при описании экспериментальных кривых а ( е ) для статических испыта-

мощность внутренних тепловых источников.

В упругой области компоненты девиатора тензора напряжений S определяются ij

o ний при нормальной температуре; а - ста-

тический предел текучести.

Для вязкого упрочнения применим ап-

как

DS

= 2 G е

Dt

к

1 Р \

+ о..

3 Р о 9

\

проксимацию [4]:

а и ( eu ) =

JU и '

где G - модуль сдвига. В соотношении (3) D (...)/ Dt обозначает производную по Яу-

0 а

( (7 - x )/6 ) х

где р , х - экспериментальные параметры

манну [6]: —9 = S'-S ® -S a , где ij ik jk jk ik

i du d 9

a.. = — (—L---) - компоненты тензора вихря.

v 2 5 x. 5 x.

ji

Связь между гидростатическим давлением и текущей плотностью формулируется в виде зависимостей [5, 6]:

p = - K ln( p / Р о - 1), p = A ( p / p 0 ) n - B , (4) где K - модуль объемного сжатия; A , B , n -

материала.

Данные многочисленных испытаний свидетельствуют о существенном изменении деформационных и прочностных свойств металлов при повышенных температурах. Зависимость предела текучести от температуры аппроксимировали функцией [4], имеющей вид:

а в ( в ) = exp[ - ^ 1 ( ^ 2 в / в p )] , (9)

где в - абсолютная температура; вр - темпера

константы материала.

Второе соотношение (4) справедливо при больших давлениях (в ударных волнах), при малых давлениях используется первое соотношение.

В неупругой области девиатор тензора напряжений определяется на основе модели упруго-вязкопластической среды [5]. Условие текучести записывается в форме Мизеса с переменным пределом текучести а s а = а (ep, ер’, в), (5)

u su u p p • где e e - интенсивность пластических u , u деформаций и интенсивность скоростей пластических деформаций; аи - интенсивность напряжений.

Конкретный вид зависимости (5) представлен в работе [4]:

аи (ep, ep*, в) = а (в) • [а (ep ) + а (ep*)], 6) и и и s и р и где а (ep), а (e' *), ав (в) - функции, позво-s и U и ляющие учитывать деформационное упрочнение и вязкое упрочнение, температурное разупрочнение.

Деформационное упрочнение представлено зависимостью [4]

тура плавления; п 1 , п 2 , s в - параметры модели.

Предполагается, что влияние температуры на предел текучести при больших скоростях деформации подобно ее влиянию при процессах деформирования, близких к статическим.

Мощность внутренних тепловых источников (W) в уравнении (2) определяется изменением объема Д V и работой пластического формоизменения. В терминах приращений уравнение для изменения температуры (2) имеет вид pcvДв = -3аКвДV + а Дep, (10)

Vuu

N 3

где а - коэффициент температурного расширения.

Граничные условия подразделяются на условия на свободных поверхностях ( аnj = 0 , где nj - компоненты вектора внешней нормали к поверхности); условия непротекания - отсутствие нормального к поверхности скачка скорости и отсутствие трения ( и n = 0, ат = 0 , где т - компонен-

9 9 , 99 , 9

ты вектора касательной к поверхности); условия динамического контакта с проскальзыванием (на границе контакта деформируемых тел) - условия непрерывности нормальной скорости и нормального напряжения к поверхности, отсутствие трения:

а ( e p ) = а 0 [1 + k s (1 - exp( - be p ))] , (7)

12 1 2 1 2

и n = и n , а n = а n , ат = ат = 0.

9 9 9 9 , i9 9 ‘9 9 , ‘9 9 9 9

Алгоритм учета хрупкого разрушения

Эффект разрушения ячеек материала получен исходя из идей классической работы [9]. На основе некоторого критерия разрушения полагается, что образуется ориентированная трещина, это приводит к коррекции тензора напряжений, предварительно приведенного к главным осям. С помощью этого метода определяется также деформация, связанная с возможным раскрытием трещины, отслеживается возможность раскрытия и схлопывания трещины.

Ранее [10] для учета возможности образования трещин в материале и их влияния на развитие дальнейшего процесса при взаимодействии продуктов детонации и деформируемого тела пакет программ EXPLOSION был дополнен модулем CRACK.MOD. В данной работе этот модуль модифицирован и реализован в пакете программ IMPULSE. В модуле реализованы два классических критерия разрушения: критерий максимального растягивающего напряжения – образование трещин отрыва; критерий Кулона – образование трещин сдвига:

, τ ≤ τ + σ tgϕ, (10)

-

1 p max 0 n

где σ , σ – главное и предельное напряжение; τ – сцепление; ϕ – угол внутреннего трения; τ – максимально допустимое касательное напряжение на площадке с нормальным напряжением σ .

Используемый в данной статье тип критерия разрушения не является принципиальным, модель (критерий) разрушения может быть более сложной, например, позволяющей учитывать появление и рост поврежденности. Главное в алгоритме – учет эффекта образования макротрещин (разрушение расчетных ячеек) и дальнейшее их моделирование в рамках явной конечно-разностной схемы.

Кратко алгоритм можно описать следующим образом. Сначала определяются главные оси и главные напряжения в элементе, а также максимальные касательные напряжения. Далее осуществляется проверка критериев (10) 1 и (10) 2.

Производится проверка на наличие в элементе трещин. За это отвечает переменная crackCount1, которая равна

-

• 0, если трещины отсутствуют,

-

• 1, если существует одна трещина,

-

• 2, если существуют две и более трещины.

-

1) Если элемент не разрушен – проверяется реализация обоих критериев одновременно. Если выполнен один из критериев и согласно первому критерию только одно главное напряжение превысило максимально допустимое значение, то производится корректировка тензора напряжений по описанию. Переменная crackCount1=1. Если же первому критерию соответствовали больше одного главного напряжения, то можно считать элемент полностью разрушенным – компоненты напряжения полагаются равными нулю. Аналогично поступаем, когда срабатывают оба критерия: переменная crackCount1= 2.

-

2) В элементе уже существует трещина. В этом случае тензор напряжения приводится к осям, чтобы направление σ было перпендикулярно трещине. Компоненты тензора напряжений преобразуются по обычным формулам для ортогонального преобразования системы координат. Причем, в соответствии с [9] главные напряжения связаны с системой главных деформаций посредством закона Гука (через постоянные Ляме λ , µ ). Таким образом, связь между напряжениями и деформациями в окрестности трещины предполагается линейной:

σ = λθ+ 2µε , θ= ε + ε + ε .

i i 123

При внезапном раскрытии трещины возникающее движение среды происходит нормально к поверхности трещины. Если, например, главное напряжение σ ≥ σ превысило предельное значение, то главная деформация ε корректируется к виду ε + Δ ε , где Δ ε = - σ /( λ + 2 µ ) . Причем, корректируются и главные напряжения:

σ′ = σ + λΔε , σ ′ = σ + λΔε , σ′ = 0 .

После этого, предполагая, что трещина поворачивается вместе с материалом при деформировании, осуществляется преобразование к исходным осям – корректируются напряжения в неподвижной (базовой) системе координат.

Примеры расчета разрушения хрупких тел при ударе

Рассмотрим применение развитых алгоритмов и программ на примере расчета соударения хрупких тел с массивными преградами при небольших скоростях взаимодействия.

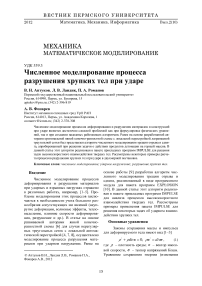

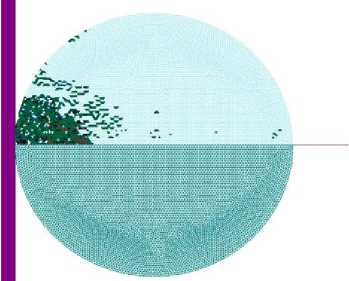

Шар из кварцевого стекла диаметром 1 см ударяет по жесткой стенке, в результате удара в шаре при распространении волн напряжений образуются и развиваются трещины, конечные картины разрушения в момент отскока показаны на рис. 1, 2.

Рис. 1. Конечные зоны разрушения, начальная скорость удара 15 м/с

Рис. 2. Конечные зоны разрушения, начальная скорость удара 25 м/с

Механические свойства кварцевого стекла: удельный вес ( y ) — 2,56 г/см3; модуль упругости ( E ) - 65 ГПа; объемный модуль ( K ) - 32,8 ГПа; коэффициент Пуассона ( v ) -0,17; модуль адиабаты ( A ) - 20 ГПа; ( n ) - 5,8; удельная теплоемкость ( еу ) - 1,5 кДж/ кг •К; температура плавления ( ор ) - 1400 К; предел текучести ( ст ’ ) - 1 ГПа.

Параметры критериев разрушения (10) принимали следующие значения: угол внутреннего трения ( ^ ) - 15°; предел прочности на растяжение и сцепление ( ст и е0 ) - 48 МПа.

Реальное время появления показанных на рис. 1, 2 зон разрушения составляет соответственно 0,98 мкс и 0,55 мкс. Кварцевое стекло ведет себя практически идеально упруго - средняя относительная деформация сжатия диаметров шаров составляет 0,14^0,16 %.

При повышении скорости удара область разрушения увеличивается (черным цветом показаны трещины сдвига, серым - отрыва), вблизи центра шара возникает область трещин отрыва.

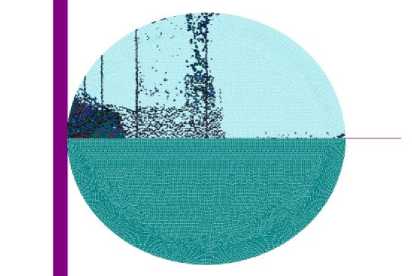

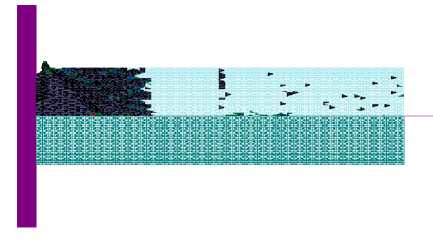

Другая серия расчетов посвящена ударному взаимодействию цилиндров с различной относительной длиной h / d из кварцевого стекла с жесткой стенкой. Механические свойства кварцевого стекла и параметры критериев разрушения приблизительно соответствуют ранее принятым.

Рис. 3. Конечные зоны разрушения, начальная скорость удара 40 м/с, h / d =3,8

Рис. 4. Конечные зоны разрушения, начальная скорость удара 32 м/с, h / d =7,4

На рис. 3–5 показаны конечные зоны разрушения в относительно толстом, среднем и тонком стержне из кварцевого стекла. Очевидно, что распределение зон трещинообра-зования связано как с начальной скоростью удара, так и с геометрией стержня - это обусловлено, прежде всего ударно-волновым характером разрушения.

Рис. 5. Конечные зоны разрушения, начальная скорость удара 26 м/с, h / d =13,2

Заключение

Разработан алгоритм учета возникновения и развития трещин отрыва и сдвига в деформируемых хрупких телах при распространении волн напряжений. Алгоритм реализован в разработанном ранее пакете прикладных программ IMPULSE, основанном на явной конечно-разностной схеме М.Уилкинса, модернизированном на случай нерегулярных треугольных лагранжевых сеток с локальной перестройкой.

На примерах соударения шара и цилиндра из кварцевого стекла с жесткой стенкой показана возможность применения предложенных методов при анализе различных задач разрушения деформируемых тел в волнах напряжений. В дальнейшем предполагается осуществить детальное сравнение расчетных и экспериментальных данных, провести корректировку параметров модели.

Список литературы Численное моделирование процесса разрушения хрупких тел при ударе

- Фомин В.М., Гулидов А.И., Сапожников Г.А. и др. Высокоскоростное взаимодействие тел. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. 600 с.

- Белов Н.Н., Югов Н.Т., Копаница Д.Г. и др. Динамика высокоскоростного удара и сопутствующие физические явления. Northampton; Томск: STT, 2005. 356 с.

- Бураго Н.Г. Моделирование разрушения упругопластических тел//Вычислительная механика сплошных сред. 2008. Т.1, №4. С.5-20.

- Аптуков В.Н., Мурзакаев Р.Т., Фонарев А.В. Прикладная теория проникания. М.: Наука, 1992. 104 c.

- Кукуджанов В.Н., Кондауров В.Н. Численное решение неодномерных задач динамики твердого тела//Проблемы динамики упругопластических сред. М.: Мир. 1975. C.39-84.

- Уилкинс М.Л. Расчет упругопластических течений//Вычислительные методы в гидродинамике. М.: Мир, 1967. C.212-263.

- Фонарев А.В. Применение произвольных треугольных разностных сеток к решению задач импульсного деформирования упругопластических тел//Модели деформирования и разрушения композиционных материалов. Свердловск: Изд-во УНЦ АН СССР, 1988. С.83-89.

- Аптуков В.Н., Фонарев А.В. Расчет упругопластических течений на нерегулярных треугольных сетках с перестройкой//Журн. прикладной механики и технической физики. 1990. № 6. С.109-115.

- Майнчен Дж., Сак С. Метод расчета "Тензор"//Вычислительные методы в гидродинамике. М.: Мир, 1967. С.185-211.

- Аптуков В.Н., Ильющенко П.Н., Фонарев А.В. Моделирование трещинообразования в материалах под действием взрывных нагрузок//Вычислительная механика сплошных сред. 2010. Т. 3, № 1. С.5-12.