Читательская компетентность цифрового пользователя как результат образовательного процесса в условиях социальных изменений современности

Автор: Гейхман Любовь Кимовна, Ставцева Ирина Вячеславовна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (263), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается зависимость читательских тенденций и подходов к изучению чтения от развития общества, приводится структурно-содержательный анализ понятия «читательская компетентность». Строится модель читательской компетентности цифрового пользователя как результата образовательного процесса в условиях социальных изменений современности.

Чтение, читательская компетентность, информационное общество, социальные изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/147157557

IDR: 147157557 | УДК: 378.013.2

Текст научной статьи Читательская компетентность цифрового пользователя как результат образовательного процесса в условиях социальных изменений современности

В потоке неизбежных социальных преобразований происходит постоянная трансформация деятельности человека, в том числе речевой. Чтение как один из видов речевой деятельности [10] не может оставаться в стороне от глобальных изменений, которые происходят в обществе, так как именно через чтение личность приобщается к социуму, социализируется. Читая, человек, прежде всего, получает информацию от общества, в котором он живет, однако, не читая, он не сможет изолировать себя от жизни в этом обществе. Важным становится то, что с потерей читательской осознанности происходящего люди позволяют собой манипулировать и лишаются способности принимать самостоятельные решения относительно достоверности, точности и правомочности информации, рождающиеся в результате анализа окружающей среды.

Анализ работ, в которых рассматриваются закономерности социальных преобразований современности, позволил зафиксировать изменения, произошедшие в области чтения. В настоящее время наблюдается психологическая неравнозначность традиционных и новых источников чтения и исследовательский интерес к выделению видов чтения, непосредственно связанных с информатизацией общества (экранное чтение, информативное чтение в электронной среде). Кроме того, можно утверждать, что с педагогической точки зрения важно появление как минимум двух особенностей чтения в современных условиях: несоизмеримость количества поступающей информации и скорости ее восприятия, а также зависимость успешности функционирования в новом обществе знания от умения извлекать и перерабатывать информацию.

До широкого распространения новых информационных технологий чтение связывали только с печатным словом, с книгой. Однако в настоящее время одним из компонентов жизни людей, затронувших все сферы их деятельности, стали информационные технологии, вместе с быстрым темпом современной жизни и приростом мировых знаний повлиявшие на чтение, изменив линейную структуру текста и добавив новые источники чтения (электронные книги, аудиокниги). Справедливо утверждение К.Г. Фрумкина, что «вопрос о материальных носителях текстовой информации мог бы и не быть столь важным, если бы от них не зависело отношение человека к тексту» [22].

Мы считаем чрезвычайно значимым интерес российских и зарубежных исследователей к перспективам и закономерностям трансформаций чтения. В связи с информатизацией в отечественном научном сообществе появились работы, где изучается феномен «экранного чтения» [8], «информативного чтения в электронной среде» [12], а за рубежом уже в третьем томе авторитетного сборника трудов ведущих ученых «Руководство по исследованию чтения» мультимедиа- и гипермедиатехнологии рассматриваются в качестве естественного фона развития науки о чтении [27] и предлагается деиктический подход анализа взаимодействия технологий и общей грамотности человека [26].

В работе «Интерактивное обучение общению: подход и модель» нами было отмечено, что основной единицей информационного общества является информация [3]. В связи с процессами информатизации наблюдается эффект перенасыщения информацией всех сфер жизни людей и искажение данных. Как следствие появился феномен клипового мышления [22], что привело к снижению важности глубины прочитанного [24]. Исследователи информационной культуры личности отмечают появление несоизмеримости ограниченных возможностей человека быстро увеличивающемуся объему потоков данных [21, с. 13–14], которая выражается в том, что «скорость восприятия информации человеком (например, скорость чтения) сегодня такая же, как и тысячи лет назад, и увеличить ее невозможно» [2, с. 16], а количество информации, с которым приходится иметь дело современному цифровому пользователю, продолжает расти. Выявленное противоречие приобретает особое значение в свете отсутствия прямой зависимости между увеличением количества потоков данных и ростом объема знаний, а следовательно, и нетождественности понятий «информационное общество» и «общество знания».

Термин «knowledge societies» нашел свое отражение в публикациях ООН [28] и ЮНЕСКО [29] и призван определить следующую ступень развития информационного общества, когда главную ценность представляет не информация как таковая, а умение ею пользоваться и переводить в знания. Концепция общества знания не отрицает ценности информации, но подчеркивает важность ее активного применения для решения социальных задач. Основываясь на данных положениях, можно утверждать, что и для общества знания приоритетным будет являться чтение как один из способов получения информации.

Таким образом, информационная эпоха развития мира – это сложный, необратимый и противоречивый процесс, а преодоление противоречий уже сейчас определяется уровнем образованности и культуры общества [4, с. 34]. И в настоящее время, когда особую ценность приобретает «образование в течение всей жизни», образовательный процесс строится через систему овладения ключевыми компетенциями [6], а его основной целью становится формирование автономной личности, способной принимать неординарные оптимальные решения и ориентироваться в большом потоке новых данных, чтение продолжает оставаться одним из основных способов получения, присвоения необходимой информации.

В связи с выделенными особенностями чтения в педагогическом сообществе значимыми становятся вопросы о расширении понимания этого феномена (экранное, информативное чтение в электронной среде), а также вопросы развития уточненных читательских умений, которые потребуются любому выпускнику для успешной профессиональной деятельности в обновленных условиях информационного общества.

Как показывает исторический опыт, методика обучения чтению развивалась и развивается вместе с обществом, ставящим перед ней различные задачи через востребованность определенных аспектов чтения. Например, так называемая «борьба с безграмотностью» превратила советское общество в одно из самых читающих. Читать любили, читали с удовольствием, а домашняя библиотека была гордостью жителей нашей страны и ценилась на вес золота. Социологи и публицисты [16]

начали исследовать читательскую публику с конца XIX – начала XX века как благодатный материал для научного поиска.

Анализ работ методистов, психологов и педагогов [7, 9, 10, 15, 19], подробно исследовавших феномен чтения, показал, что к настоящему времени сформировалось четкое представление о чтении как о самостоятельном репродуктивном виде речевой деятельности, представляющем собой единство содержательного и процессуального планов, выступающим источником получения новой информации, а при обучении иностранному языку служащим еще и средством контроля.

Интересно мнение А.Н. Щукина, зафиксировавшего, что «система обучения иностранному языку в 30-е годы была направлена преимущественно на усвоение языкового материала и на извлечение информации из иноязычных текстов в результате их чтения» [25, с. 320]. Уже в те годы прошлого столетия техника чтения в отечественной методике была впервые противопоставлена чтению-пониманию в форме таких видов чтения, как объяснительное и курсорное [5, с. 65].

С.К. Фоломкиной была построена классификация видов чтения, согласно которой для успешного выполнения коммуникативных задач необходимо владеть изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым видами чтения [20]. Уточняя эту классификацию, исследователь профессионально-ориентированного чтения Т.С. Серова выделила поисково-референтное, оценочно-информативное, присваивающе-информативное и создающе-информативное виды чтения [17].

Однако в начале XXI века, несмотря на большое количество уже существовавших на тот момент детальных психолого-педагогических [7, 9, 10] и методических [17, 18, 20] разработок в области чтения, а также ведущихся исследований в этом направлении [18], появилась проблема снижения качества чтения в современном мире. Анализ позволил утверждать, что эта проблема обусловлена следующими противоречиями:

-

• между возможностями современного информационного пространства и реально проявляемым отношением к нему образования;

-

• между необходимостью обеспечения преемственности умений чтения и чтения в электронной среде и отсутствием такового в образовательном процессе;

-

• между необходимостью развития нового менталитета формирования читательской

компетентности в соответствии с требованиями Болонской декларации и приверженностью многих преподавателей и студентов традиционным методам обучения.

Пути разрешения данных противоречий уже намечены в отечественной науке [11, 13, 14], тем не менее вопрос о формировании читательской компетентности остается одним из первостепенных для субъектов образовательного процесса, так как имеет междисциплинарную значимость и актуален на всех ступенях образовательной подготовки.

Так, с одной стороны, была создана национальная программа поддержки и развития чтения в России, цель которой заключается в повышении культурной компетентности членов общества за счет повышения читательской компетентности и читательской активности граждан-субъектов чтения [11, с. 11]. Но, с другой стороны, невысокие показатели российских школьников по международной программе оценки знаний и умений PISA (Project for International Student Assessment) по грамотности чтения [14] и слабая динамика улучшения результатов говорят, прежде всего, о недостаточном понимании ожидаемого результата образования в области чтения и необходимости внедрения успешных исследований подобного рода в образовательную практику.

Опираясь на положения ведущих отечественных представителей компетентностного подхода [8, 23], принимая во внимание тезисы и рекомендации национальной программы поддержки и развития чтения в России [12, 13], а также основываясь на психолого-педагогических исследованиях чтения [7, 9, 10, 17, 18], мы утверждаем, что результатом образования в области чтения должно стать обновленное и расширенное понимание читательской компетентности, а именно читательская компетентность цифрового пользователя.

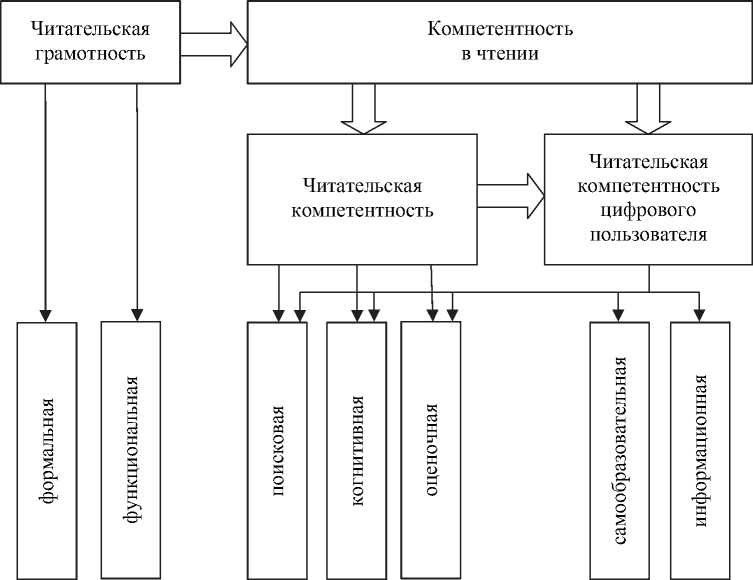

На основе компетентностного подхода и особенностей информационного общества нами была построена двухфазная структурная модель: от читательской грамотности через читательскую компетентность к читательской компетентности цифрового пользователя (см. рисунок).

Дадим описательную характеристику данной модели. Поскольку чтение, согласно А.А. Леонтьеву, как частный случай восприятия включает в себя формальную сторону и как вид речевой деятельности – функциональную [10], то первая фаза предложенной нами модели, читательская грамотность, состоит из формальной и функциональной грамотности. Вслед за А.А. Леонтьевым, под формальной грамотностью мы понимаем навык распознавания графического образа слова и узнавания его в тексте по разным признакам, а под функциональной грамотностью – способность человека использовать этот навык для целей получения информации из реального текста [10, c. 377–378].

Вторая фаза модели предполагает выход на уровень формирования компетентности в чтении, которая может быть развита только при условии зрелой читательской грамотности, и характеризуется традиционным пониманием читательской компетентности и уточненным пониманием читательской компетентности цифрового пользователя. Солидаризуясь с авторами «Национальной программы поддержки и развития чтения», мы принимаем трактовку читательской компетентности как «совокупности знаний и навыков, по- зволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме и успешно ее использовать в личных и общественных целях» [11, с. 2]. Так как читательская компетентность может быть реализована только в деятельности чтения, то это позволяет нам выделить в ее составе поисковую, когнитивную и оценочную компетентности.

Поисковая компетентность представляет собой способность сформулировать запрос, решить для себя: что и зачем читать, а также – где найти необходимую информацию. Когнитивная компетентность содержательно отвечает за понимание авторской позиции, то есть за воссоздание концепта текста (о понятии «концепт текста» см. работу А.А. Брудного «Психологическая герменевтика» [1]). И, наконец, оценочная компетентность – это способность использовать знания, полученные в процессе осмысления прочитанного, в личных целях.

Структурная модель читательской компетентности цифрового пользователя

Читательская компетентность цифрового пользователя формируется за счет двух дополнительных компетентностей - информационной и самообразовательной. Под читательской компетентностью цифрового пользователя мы понимаем интегративную характеристику автономной личности, заключающуюся в совокупности умений по эффективному информационному поиску, оценке электронных источников, использованию стратегии смысловой обработки информации, адекватной выбранному типу текста и цели чтения, по воссозданию концепта текста и по отражению внутренне переработанного концепта в авторском вторичном произведении.

Если понятие читательской компетентности достаточно традиционно, то информационная и самообразовательная компетентности требуют отдельного пояснения. Так, информационная компетентность представляет собой умение пользоваться компьютером и Ин-тернет-технологиями, которое выражается в способности найти необходимую информацию (сформулировать результативный информационный запрос и выбрать нужное среди большого массива результатов), оценить достоверность Интернет-источников, а также применить стратегию смысловой обработки информации для конкретного текста и цели чтения.

Самообразовательная компетентность тесно связана с формированием автономной личности, способной принимать неординарные решения в большом потоке данных, равно как и с читательской активностью. Самообразовательная компетентность представляет собой готовность активно использовать внутренний читательский потенциал для решения насущных задач, а также способность анализировать концепты текстов в целях их дальнейшего применения.

Современное общество находится на этапе становления, для которого характерно новое информационное пространство. Развитие аудиовизуальных средств передачи информации предоставляет множество вариантов работы с данными и повышает ценность скорости и качественного осмысления считываемой информации. Чтение становится проблемным. Человек читающий начинает мыслить в категориях проблем, что приводит к неоднократному обращению к одному и тому же тексту, который подвергается постоянному переструктурированию. Интернет-технологии делают возможным групповое чтение (чтение в условиях социальных сетей) и стирают границы между автором и читателем, таким образом стимулируя деятельность по восприятию и созданию текстов.

Все перечисленные особенности современного общества требуют уточнения понимания феномена читательской компетентности и расширения его понимания до читательской компетентности цифрового пользователя. В данной статье представлено теоретическое построение двухфазной структурной модели читательской компетентности цифрового пользователя, которое нуждается в экспериментальной проверке ее функционирования, что является предметом нашего дальнейшего исследования.

Список литературы Читательская компетентность цифрового пользователя как результат образовательного процесса в условиях социальных изменений современности

- Брудный, А.А. Психологическая герменевтика: учеб. пособие/А.А. Брудный. -М.: Лабиринт, 1998. -336 с.

- Войскунский, В. Г. Компрессия текста при информационном насыщении выдачи в ИПС: новая концепция/В. Г. Войскунский, B.И. Франц//НТИ. Сер. 2. -2003. -№ 2. -C. 15-18.

- Гейхман, Л. К. Интерактивное обучение общению. Подход и модель/Л.К. Гейхман -Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2002. -260 с.

- Гейхман, Л.К. Синергетическая педагогика/Л.К. Гейхман, Л.В. Кушнина, А.В. Кушнин. -Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. -177 с.

- Грузинская, И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе/И.А. Грузинская. -М.: ГУПИ РСФСР, 1947. -233 с.

- Зимняя, И.А. Ключевые компетенции -новая парадигма результата современного образования/И.А. Зимняя//Интернет-журнал «Эйдос». -2006. -http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm

- Зимняя, И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке/И.А. Зимняя. -М.: Просвещение, 1985. -160 с.

- Ивашина, М.В. Чтение в XXI веке/М.В. Ивашина//Литература. -2008. -№ 18. -С. 24-28.

- Клычникова, З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: пособие для учителя/З.И. Клычникова. -2-е изд., испр. -М.: Просвещение, 1983. -207 с.

- Леонтьев, А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избранные психологические труды/А.А. Леонтьев. -М.: Моск. психол.-социал. ин-т; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. -448 с.

- Национальная программа поддержки и развития чтения -Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Российский книжный союз. -http://www.mcbs.ru/data/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf

- Обдалова, О.А. Психолого-педагогические особенности обучения профессиональноориентированному информативному чтению в электронной среде//Язык и культура. 2009. № 4. С. 126-133

- Орлова, Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетентности в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения/Э.А. Орлова. -М.: МЦБС, 2008. -72 с.

- Пискунова, Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества образования для всех: опыт России: Рекомендации по результатам научных исследований/Е.В. Пискунова; под ред. акад. Г.А. Бордовского. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. -79 с.

- Рогова, Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе/Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. -М.: Просвещение, 1991. -287 с.

- Рубакин, Н.А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию/Н.А. Рубакин. -М.: Книга, 1977. -263 с.

- Серова, Т. С. Психологические и линг водидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе/Т. С. Серова. -Свердловск: Изд-во УрГУ, 1988. -229 с.

- Серова, Т.С. Обучение гибкому иноязычному профессионально-ориентированному чтению в условиях деловой межкультурной коммуникации/Т. С. Серова, Л. П. Раскопина. -Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. -242 с.

- Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей/Е.Н. Соловова. -3-е изд. -М.: Просвещение, 2005. -239 с.

- Фоломкина, С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе/С.К. Фоломкина. -М.: Высш. шк., 2005. -255 с.

- Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины/Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко. -М.: Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2006. -512 с.

- Фрумкин, К.Г. Откуда исходит угроза книге/К.Г. Фрумкин//Знамя. -2010. -№ 9. -http://magazines.russ.ru/znamia/2010/9/fr.html

- Хуторской, А.В. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования/А.В. Хуторской, Л.Н. Хуторская//Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода: Межвуз. сб. науч. тр./под ред. А.А. Орлова. -Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. -Вып. 1. -С. 117-137.

- Черняк, М.А. Отечественная массовая литература как альтернативный учебник/М.А. Черняк

- Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для преподавателей и студентов/А.Н. Щукин. -М.: Филоматис, 2004. -416 с.

- Donald J. Leu, Jr. Deictic Consequences for Literacy Education in an Information Age/J. Leu Jr. Donald//Handbook of Reading Research/Edited by M.L. Kamil, P.B. Mosenthal, P.D. Pearson, R. Barr. -Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2000. -Vol. 3. -P. 743-770.

- Pearson, P.D. Handbook of Reading Research/Edited by M.L. Kamil, P.B. Mosenthal, P.D. Pearson, R. Barr. -Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2000. -Vol. 3. -1010p.

- Understanding Knowledge Societies. Economic and Social Affairs -United Nations. -New York, 2005. -168 p.

- UNESCO at the World Summit on Information Society. The Round Table on “The Role of UNESCO in the Construction of Knowledge Societies through UNITWIN/UNEWCO Chairs Programme” 2005. -http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001485/148528e.pdf