Что студенты МГИМО вкладывают в понятие "интерпретации текста"?

Автор: Демина Виктория Александровна

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 2 т.16, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье автор рассматривает вопрос обучения тексту с синергетической точки зрения, как связь обучающего и обучаемого, при котором в самом обучаемом обнаруживаются скрытые потенции, установки на перспективные тенденции собственного развития, которые раскрываются в процессе аналитической деятельности рецептивного вида деятельности. Нами был проведен опрос студентов второго и третьего курсов международных отношений МГИМО относительно того, что они вкладывают в понятие текста, его интерпретацию, и основные этапы работы с текстом. Исследование показало, что для объединения слов в словосочетания и предложения, необходимо их удерживать в оперативной памяти, пока не произойдет осмысление распространенной синтагмы или предложения, т.е. перевод их в «код смысла». Этот процесс также требует от читающего активности. Кроме того, понимание текста дает духовное обогащение студента. Понимание текста становиться частью индивидуального когнитивного пространства реципиента, т.е. при чтении и интепретации художественных текстов, содержащих социокультурную информацию, студенты аккумулируют ее, что постепенно приводит к возникновению общего с носителями языка фонда знаний, развитию лингвокогнитивного уровня вторичной языковой личности и духовного обогащения. 33% студентов нашего факультета стараются предугадывать дальнейшие события, т.е. используют феномен антиципации, ибо постижение темы текста является творческим моментом в процессе осмысления информации и требует догадки, которая возможна лишь при перестройке существующих смысловых связей и замыкании их в акте понимания. Исследование приводит нас к выводу, что студентам также нравиться работать над лингвистическим комментарием, ибо понимание текста требует «вопрошание комментария» тоже. Он индивидуализирует смысл высказывания, которое вне контекста обладает лишь абстрактным, всеобщим смыслом, дополняет смысл высказывания с помощью нюансов, адаптируя слово к некоторому предметному полю.

Понимание текста, антиципация, смысловые связи, вертикальный контекст, духовное обогащение, перестройка кодов

Короткий адрес: https://sciup.org/140294090

IDR: 140294090 | УДК: 377 | DOI: 10.5281/zenodo.6963982

Текст научной статьи Что студенты МГИМО вкладывают в понятие "интерпретации текста"?

Submitted: 2022/04/11.

Accepted: 2022/05/13.

2022 Том 16 №2

Князева Е.Н., занимающаяся вопросами самоорганизации сложных систем, утверждает, что «открывая принципы сборки сложного из простого, синергетика строит новый холизм».[3, с.130] Синергетический подход к человеку – это холистический подход. Если речь идет об образовании, то это гештальт-образование. Процесс обучения, связь обучающего и обучаемого предстает как их «синергетическое приключение», при котором в самом обучаемом обнаруживаются скрытые потенции, установки (структуры-аттракторы) на перспективные тенденции собственного развития.

Восприятие образа возникает в целом, и оно неотделимо. Следуя этой традиции, гештальт-образование можно истолковать как передачу целостных блоков информации, качественную смену схем, паттернов мышления, а также как перестройку самой конфигурации ситуации обучения, и в первую очередь, ситуации обучения чтению.

Нами был проведен опрос студентов второго и третьего курсов относительно того, что они вкладывают в понятие текста, его интерпретацию, и основные этапы работы с текстом.

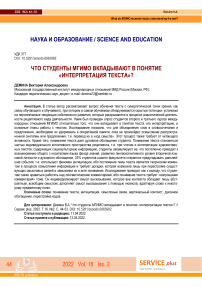

Первый вопрос включал в себя, что студенты вкладывают в «понимание текста». Результаты представлены на рисунке 1.

Что Вы вкладываете в понятие «понимание» текста?

-

1. Активное понимание, ведущее к рефлексии прочитанного и своего места в этом мире;

-

2. Диалог автора и читателя;

-

3. Духовное обогащение;

-

4. Правильный перевод текста с точки зрения лексики и грамматики

-

5. Все вместе взятое.

33% студентов факультета международных отношений считают, что в интерпретации текста очень важным является принцип активности, потому что при чтении текстов отбор образов из долгосрочной памяти совершается автоматизировано. Происходит этот процесс под воздействием сигналов, поступающих из текста, и носит очень активный характер.

■ активное понимание, ведущее к рефлексии прочитанного и своего места в этом мире

-

■ духовное обогащение

-

■ правильный перевод текста с точки зрения лексики и грамматики

-

■ диалог автора и читателя

-

■ все вместе взятое

Рис. 1. Что Вы вкладываете в понятие «понимание текста»?

С точки зрения методиста Бермана И.М., автора книг по методике обучения английскому языку, «в процессе последовательного восприятия мы определенным правилам автоматизировано объединяем морфемы в слова, слова в словосочетания и предложения. Этот процесс объединения выполняется самим читающим (разумеется, в опоре на сигналы, получаемые из текста) и носит активный характер» [1, с.103].

В то же время для объединения слов в словосочетания и предложения, необходимо их удерживать в оперативной памяти, пока не произойдет осмысление распространенной синтагмы или предложения, т.е. перевод их в «код смысла». Этот процесс также требует от читающего активности.

Берман И.М.отмечает, что начиная читать первое же слово предложения, читающий вызывает на блок сличения не только эталонный образ этого слова, но и всю «вероятностную сочетательную схему предложения» [1, с.105].

2022 Vol. 16 Iss. 2

Далее, узнавая слова предложения, мы «укладываем» их в вызванную схему. Без опоры на такую схему, вызываемую блок сличения, мы не смогли бы объединить слова в предложения и понять его. Читающий должен хранить в памяти эталонный набор таких схем и быть в состоянии по первому сигналу, полученному из текста, вызвать их в оперативной памяти. По ним, как по контуру, и воссоздается читаемое предложение.

Таким образом, процесс чтения оказывается очень активным, требующим не только автоматизированного воспроизведения в памяти и узнавания образов слов, но и хранения и воспроизведения сочетательных схем, воссоздания всего читаемого предложения.

11% студентов считают, что понимание текста дает духовное обогащение студента. Тексты играют очень важную роль в познании межкультурной действительности, в усвоении концептуальной базы народа, говорящего на данном языке. Так, исследователь Яковлев А.А.указывает, что «в художественном тексте, например, находит отражение концептуальная система его автора, а она всегда « имеет национальную специфику, поскольку мышление индивида всегда этнически обусловлено, а каждый этнос, наряду с универсальными, имеет и специфическую систему предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем» [8, с. 37].

Понимание текста становиться частью индивидуального когнитивного пространства реципиента, т.е. при чтении и интепретации художественных текстов, содержащих социокультурную информацию, студенты аккумулируют ее, что постепенно приводит к возникновению общего с носителями языка фонда знаний, развитию лингвокогнитивного уровня вторичной языковой личности и духовного обогащения.

17% опрошенных воспринимают понимание текста как диалог автора и читателя. Основатель концепции полифонизма в литературном произведении Бахтин М.М., автор оригинальной теории диалогики культур Библер В.С., Мартин Бубер считают, что поскольку при чтении текста между познающим и познаваемым происходит диалог и глубинное взаимодействие разных позиций «своего-чужого» (Бахтин М.М.), «своего» и «alter ego»

(Библер В.С.), «Я-писателя и Ты- читателя» (М.Бубер), то, прежде всего необходимо проявление уважения к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное их изменение, т.к. именно взаимодействие с позициями, отличными от моей собственной, сопоставление моей аргументации с аргументациями в пользу иной точки зрения выступает, по мнении В.А. Лекторского, необходимым условием развития собственных взглядов в результате критического диалога «автора-читателя» [4, с. 9].

11% респондентов считают, что для понимания текста важен правильный перевод с точки зрения лексики и грамматики для понимания смысла прочитанного. И это правильно, поскольку традиционно начальным моментом чтения считается зрительное восприятие текста. Внешние раздражители (графические знаки) воздействуют на зрительные рецепторы, вырабатывающие нервные импульсы, идущие в кору головного мозга. При этом взор читающего перемещается вдоль строки скачкообразными (саккадическими) движениями, которые чередуются с остановками (паузами, фиксацими). Читающий не может произвольно изменить ни величину скачка, ни длительность остановки глаз, поэтому изучение этих процессов дает возможность судить не только о характере восприятия, но и отчасти и о протекающих при этом мыслительных процессах. Хороший чтец дает 4-8 остановок на строке (3-4 движения в секунду), при этом чередование скачков и пауз носит ритмичный характер.

Наряду с поступательными движениями глаз, как отмечает Гез Н.И., «зависит от сформи-рованности навыка чтения, от лингвистических факторов (семантико-структурные трудности текста), морально-физического состояния чтеца и т.д. [2, с.141].

Регрессивные движения не прерывают процесса чтения, так как в памяти удерживается ранее воспринятое.

Надежных данных о величине и характере отрезка воспринимаемого за одну фиксацию нет. Однако установлено, что одним из основных факторов, определяющих его величину, является семантика, поэтому большинство психологов считает, что единицей восприятия текста является слово.

2022 Том 16 №2

Таким образом, восприятие слова носит целостный характер, при этом читающий не охватывает зрением всего слова, а дополняет его мысленно, прогнозируя дальнейшее. Восприятие завершается узнаванием слова, которое наступает в результате его сличения с образом-эталоном иностранного происхождения, хранящегося в долговременной памяти читающего и на этой основе его идентификации и перевода для осуществления понимания прочитанного.

Подавляющее большинство студентов 44% считают, что понимание текста подразумевает все вместе взятое. Это большая и сложная работа. С точки зрения представителей Московской психолингвистической школы, понимание текста-это процесс перевода смысла этого текста в любую другую форму его закрепления. Это может быть процесс парафразы, пересказа той же мысли другими словами. Это может быть процесс перевода на другой язык. Это может быть процесс смысловой компрессии, в результате которого может образовываться минитекст, воплощающий в себе основное содержание исходного текста – реферат, аннотация, резюме, набор ключевых слов. Или процесс построения образа предмета или ситуации, наделенного определенным смыслом. Или процесс формирования личностносмысловых образований, лишь опосредованно связанных со смыслом исходного текста. Или процесс формирования выработки алгоритма операций, предписываемых текстом.

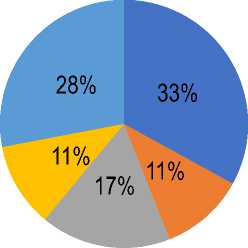

Нас интересовал вопрос; «на что обращают внимание студенты, когда читают произведение?»

Результаты данного исследования представлены на рисунке 2.

Когда Вы читаете произведение, Вы:

-

1. предугадываете дальнейшие события?

-

2. смотрите в лингвистический комментарий, чтобы подробнее узнать исторические данные?

-

3. читаете статью про автора, данную в предисловии книги или возможно сами ищите информацию об авторе, чтобы узнать о нем побольше, познакомиться с эпохой, когда он творил, с основными историческими событиями и т.д.?

-

33 % студентов нашего факультета стараются предугадывать дальнейшие события, т.е. используют феномен антиципации.

Исследователь Яковлев А.А., исследовав феномен «антиципации», считает, что она неразрывно связана с процессами понимания, более того является важнейшим условием осуществления понимания. Антиципация заключается в «том, что при восприятии первых слов текста у человека сразу же прогнозируется тема текста, но не конкретная, поскольку это неизвестная, а потому искомая величина, а тема – понятие, которая относится к некоторой предметной области, а, следовательно и к множеству потенциальных текстов, а не к данному конкретному тексту, т.е. и к нему в том числе» [9, с.38].

Тема-понятие – это практически некоторое знание, опыт, структурированный в виде квантов, схем, моделей ситуаций. По мнению Яковлева А.А., это именно те единицы, которыми оперирует мышление при антиципации. На следующем этапе по мере углубления в текст довольно широкая первоначально выбранная схема начинает наполняться конкретным содержанием, все более приближаясь к теме текста. Поскольку всякий текст обязательно несет новую информацию, постижение темы текста является творческим моментом в процессе осмысления информации и требует догадки, которая возможна лишь при перестройке существующих смысловых связей и замыкании их в акте понимания. Эта перестройка смысловых связей становится возможной, потому что в процессе понимания текста линия антиципации взаимодействует по обратной связи с линией осмысления при помощи так называемого «механизма корректировки», который встроен как в процесс осмысления, так и в антиципацию, вследствие чего оба эти процесса реально как бы «вплетены» друг в друга, образуя тем самым единую линию.

Антиципация представляет собой неоднонаправленный процесс, его «челночность» проявиться в том, что произойдет как бы возврат назад, переосмысление предшествующего, с одной стороны, и выдвижение новой схемы, более близкой к образу конечного результата, с другой.

2022 Vol. 16 Iss. 2

33% студентов смотрят в лингвистический комментарий, чтобы подробнее узнать исторические данные. Исследователь Яковлев А.А.отмечает, что «сами комментарии, в которые мы помещаем тексты , могут иметь границы и такие границы тоже надо как-то почувствовать, чтобы не допустить искажения перспективы мышления. Целое может иметь многоярусный характер, комментарии могут сочетаться друг с другом каким угодно способом, их связи могут иметь не только статический, но и динамический характер, наконец, могут оказывать влияние и факторы случайного порядка» [9, с.27]. Неязыковые комментарии представляют собой реальные положения дел, о которых идет речь, возможные (мыс-ленные)положения дел, исторические факты и события, знание, учитывающееся при интерпретации текста [9, с.122]. Иными словами, читатель в достаточной мере должен обладать соответствующим фоновым знанием, гарантирующим адекватность восприятия. Отсутствие такого знания у читателя, по определению Гюббенета И.В., разрабатывающего основы филологической интерпретации текста, обедняет восприятие им текста [5, с.27]. Филолог при этом не должен ограничиваться только данными словарей и справочных пособий, но больше опираться на свой предшествующий опыт, на те знания, которые приобретаются им в процессе чтения.

Что касается лингвистических комментариев, то они служат, как правило, для устранения многозначности выражений. Исследователь Ч. Филлмор по этому поводу писал: « мы понимаем предложение, если умеем построить образ (модель, сцену), который соответствовал бы тому, о чем говорится в данном предложении. Для этого необходимо учитывать не только модель действительности, о которой идет речь, но и контекст произнесения высказывания, осмысленность его использования [10, с.110] .

Ч.Филлмор называет эти разные стороны одного процесса понимания внутренней и внешней контекстуализацией текста. Он пишет: « …сцена должна содержать произнесение данного предложения и понимание, которое имеем в виду, - это понимание тех типов ситуаций, в которых было бы уместно произнести это конкретное предложение… Другими словами, в отношении некоторых предложений конструируемая инте-претатором сцена содержит не только обстоятельства, подходящие к самому предложению, но также и обстоятельства, связанные с комментарием, в котором предложение может быть осмысленно употреблено [10, c.111-112].

Позиция Ч.Филлмора внешне сходна с концепцией использования контекстов употребления для выявления значений слов Л. Витгенштейна. Но сходство здесь имеет случайный, несущественный характер, так как трактовка контекстов Ч.Филлмором значительным образом отличается от чисто языкового контекста Л. Витгенштейна. Под сценами он понимает то, что специалисты по искусственному интеллекту называют «сценариями», - знанием условных обычных последовательностей поступков, в терминах которых мы анализируем отдельные «крупные события через посредство более мелких частей» [10, с.80].

Следовательно, понимание текста требует «вопрошание комментария» (Касаткин И.Т.). Трудно переоценить ту роль, которую комментарий играет в понимании и интерпретации текста. Он индивидуализирует смысл высказывания, которое вне контекста обладает лишь абстрактным, всеобщим смыслом. Комментарий дополняет смысл высказывания с помощью нюансов, адаптируя слово к некоторому предметному полю. Кроме того, он сам создает смысл, если смысл слова неясен, утрачен, изменен в силу того, что развитие языка предполагает постоянное изменение смысла слов.

Поэтому первым шагом в интерпретации объекта культуры должен стать не поиск смысла обозначающего его, «внутренне присущего ему» термина, но анализ возможных контекстов его употребления. Комментарий, словно лингвистический синхрофазотрон, придает слову динамику и заставляет его изучать оттенки смыслов, взрываться облаком метафор, аллюзий и коннотаций.

Выступая как интерпретация культурного артефакта, как реконструкция творческого акта, рефлексия осуществляет реконструктуализа-цию текста, выявляет лежащие в его основе структуры.

2022 Том 16 №2

предугадываете дальнейшие события?

смотрите в лингвистический комментарий, чтобы подробнее узнать исторические данные?

читаете статью про автора, данную в предисловии книги или возможно сами ищите информацию об авторе, чтобы узнать о нем побольше, познакомиться с эпохой, когда он творил, с основными историческими событиями и т.д.?

Рис. 2. Когда Вы читаете произведение, на что Вы обращаете внимание?

Таким образом, исследование контекста делает возможным реконструкцию феномена культуры как описание фрагмента реальной жизни, материал нельзя «дедуцировать из текста», ибо он должен быть знаком и близок исследователю так же, как самому автору знакомы и близки тексты или иные культурные ресурсы, принимаемые им за исходные.

34% респондентов читают статью про автора, данную в предисловии книги или возможно сами ищут информацию об авторе, чтобы узнать о нем побольше, познакомиться с эпохой, когда он творил, с основными историческими событиями и т.д.

Это обосновывается тем, что невнимание к деталям, какими бы они ни казались незначительными, стремление ограничиваться лишь толкованием словесно-художественного творчества отдельных случайных вкраплений в плане отсылки автора к каким-то фактам, сведениям (реалии, литературные аллюзии, цитаты) неизбежно приводит к частичной или даже полной потере смысла. Таким образом, от читателя ускользают сами слова, значения которых представляются ему, как правило, в виде застывших и занумерованных словарных определений, а не живых динамичных совокупностей всевозможных ассоциаций, представлений, впечатлений и оценок, каковыми они являются в действительности. При всех различиях в идеологии, общественном строе, особенностях исторического развития, культуре между читателем и автором должна возникнуть та общность, которая дает основание для ассоциаций, аналогий и сопоставлений, способствующих пониманию или, во всяком случае, угадыванию подлинного смысла произведения.

Кроме того, необходимо также подчеркнуть, что когда студент реконструирует те или иные фрагменты духовной истории, он сталкивается с необходимостью понять соответствующий тип культурной традиции, который может быть радикально иным, чем его собственная культура. В этом случае на передний план выходят процедуры понимания, движения по герменевтическому кругу, понимание многократно переходит от части к целому, а затем от целого к части, постигая особенности иной культурной традиции.

Таким образом, мы полагаем, что глобальный вертикальный контекст, как совокупность сведений об укладе жизни изображаемого общества и свойственного ему системе взглядов, понятий, представлений и оценок, следует рассматривать в рамках перехода от изучения внешних (условий жизни и быта) и внутренних условий жизни автора (его душевных переживаний, своеобразия его личной судьбы, осмысления его влияния на замысел произведения, его сюжет, содержание, индивидуальный стиль автора к дальнейшему изучению его среды, социальных условий, исторической обстановки и т.д.

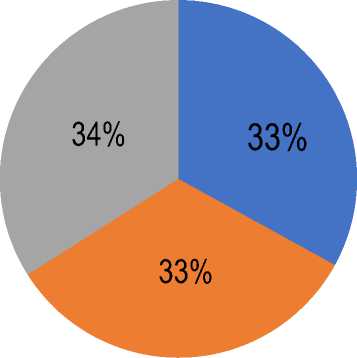

На вопрос: «Что для Вас труднее: интерпретировать текст на русском языке или английском?» студенты МО в численности 28% не испытывают трудность интепретировать текст на русском языке, потому что получали образование на русском, предложения в русском языке более понятные по смыслу, легко проводить анализ лексических и грамматических единиц.

28% студентов считают, что трудно интерпретировать текст на английском потому что требует масштабного знакомства с вертикальным контекстом, трудно прочувствовать смысл того, что автор вкладывает в текст, часто не хватает усидчивости и багажа знаний.

24% студентов составляло трудность для интерпретации текста и на английском и на русском языке, потому что навык быстро подбирать верные слова и понимать настроение автора требует активности и дополнительной работы.

Что для Вас труднее: интерпретировать текст на русском языке или английском?

-

1. интерпретировать текст на русском языке для меня легче, чем на английском, потому что русский намного ближе, стал почти родным, тогда как в рассказах на английском языке ещё много непонятной для меня лексики;

-

2. мне трудно интерпретировать текст на русском, так же как и на английском языке;

-

3. интерпретировать тексты на любом из двух языков не составляет для меня труда.

-

■ интерпретировать текст на русском языке для меня легче, чем на английском, потому что русский намного ближе, стал почти родным, тогда как в рассказах на английском языке ещё много непонятной для меня лексики

-

■ мне трудно интерпретировать текст на русском, так же как и на английском языке

-

■ Интерпретировать тексты на любом из двух языков не составляет для меня труда

Рис. 3. Что для Вас труднее: интерпретировать текст на русском языке или английском?

На уроках по домашнему чтению интерпретация текста производилась при помощи следующих упражнений:

-

1. «Выбери цитату». Задача студента отобрать из рассказа только два цитаты. Первая должна выражать мысль или идею, которая ему очень близка и которую он разделяет, вторая –

2022 Том 16 №2

-

2. Найдите и прокомментируйте фразу , которая неразрывно связана с содержанием произведения, выражает его идею. Главное, чтобы эта фраза носила проблемный характер и позволяла множество интерпретаций.

-

3. Пирамида . В соответствии с проблемой текста студент подбирает список трех интересных утверждений. Затем студент выбирает два из утверждение, с которыми он согласен. Наконец, студент выбирает единственное из утверждений, с которым он согласен.

-

4. Студентам предлагается отметить утверждения , правдивость которых подтверждается их жизненным опытом, и утверждения, которые расходятся с ним.

-

5. Задание на создание семантической карты . Студент предлагает одно из ключевых слов или понятий, связанных с будущим текстом. И добавляет слова или словосочетания по ассоциациям.

-

6. Предвосхищение содержания текста на основе заголовка . Студент выстраивает различные предположения, верность которых проверяется читателем во время чтения текста.

-

7. Разрешить несколько проблемных ситуаций по теме текста.

-

8. Написание синквейна (стихотворения из пяти строк).

должна демонстрировать одну из характерных черт его личности.

Правила следующие:

-

- На первой строке записывается одно слово- существительное. Это и есть тема синквейна.

-

- На второй строке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

-

- На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

-

- На четвертой строке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная студентом фраза в контексте темы.

-

- Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет

выразить к ней личное отношение. Синквейны являются быстрым и мощным инструментом для рефлексирования, синтеза и обобщения понятий и информации.

Пример:

-

• Australia

-

• hot, strange

-

• to discover, to settle, to develop

-

• It is situated in the Southern hemisphere

-

• The upside down world.

-

9. Сформулируйте ключевую мысль каждого абзаца.

-

10. Отметьте слово (словосочетание), которое лучше всего передает содержание текста.

-

11. Составление своих собственных вопросов к тексту помогает более глубоко поникнуть в содержание текста.

-

12. Рефлексия – это осмысление текста на личностном уровне. Рекомендуется делать пометки на полях текста, если его содержание не соответствует мнению, представлению или убеждению студента.

На вопрос: «Какие задания теста были для Вас особенно сложными и почему?» студенты выделили задания, требующие самоанализа, обоснования причины выбора требуемого ответа, требующие сконцентрированности и мыслительного процесса.

Это объясняется тем, что введение в знание смысловой составляющей представляет собой не внешнюю по отношению к знанию процедуру, а внутреннюю. В процессе работы над текстом студент наполняет материалом имеющиеся у него «ячейки» структуры. Чтобы изменить уже имеющиеся структуры сознания нужно создать такую ситуацию, которая «ломает» те «фильтры», которые ставит студент для просеивания информации и заставляет его строить новую по-своему типу деятельность и создавать, тем самым, новые «фильтры».

Такая ситуация помогает научиться как понимать и интерпретировать и реагировать на идеи, отношения и чувства, выраженные в различных текстах; критически осмысливать то, что студенты читают; овладевать умением выдвигать гипотезы и делать выводы на основе заложенной в тексте в явном и неявном виде информации.

Данная ситуация обучения чтению изменяет структуру сознания, «ломает» фильтры для просеивания информации, заставляет строить новую деятельность, создавать новые «фильтры»

Список литературы Что студенты МГИМО вкладывают в понятие "интерпретации текста"?

- Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах Москва: М:Высш. школа, 230 // https://www.studmed.ru/berman-i-m-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-neyazykovyh-vuzah_3b8a6cf6c48.htm.

- Гез Н.И. Теоретические и экспериментальные исследования в области обучения чтению научной ли-тературы по специальности //Язык научной литературы. Лингвистические проблемы и методика преподавания. М.: Наука, 1975, 264с.

- Е.Н.Князева, Е.С. Куркина «Мыслитель эпохи междисциплинарности»//Вопросы философии.№9., 2009. С.116-131.

- Лекторский В.А. Познание, действительность, реальность// Вопросы философии. 2017. № 9 /http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1744&Itemid=5.

- Мухин А.Ю. Развитие творческой активности студентов в социо-культурной среде вуза как предмет исследования // Педагогическое образование в России. 2016.№1. С.89-93.

- Стаценко Е.Р. Развитие творческой активности студентов вуза как педагогическая пробле-ма//Самарский научный вестник. 2016.№3 (16). С.194-198.

- Стрюков В.П. Дидактические основы развития творческой активности студента //Педагогическое образование и наука. 2010.№11.С.67-70.

- Пищальникова В.А. Психопоэтика. - Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 1999. - 175с.

- Яковлев А.А. Ято является объектом понимания //Загадка человеческого понимания/Под общ.ред. А.А.Яковлева - М.: Политиздат, 2011.

- Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики// Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХII. М.,2013.