Чжурчжэньская храмовая постройка на Южно-Уссурийском городище в Приморье

Автор: Артемьева Н.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования культовой постройки, обнаруженной на территории Южно-Уссурийского городища (Приморский край), идентифицированного как столица округа Сюйпинь чжурчжэньской империи Цзинь. Ранее считалось, что город был построен бохайцами и на первом этапе своего существования являлся центром бохайского округа Шуайбинь, а уже позже на его территории появились чжурчжэни. Однако, как показали исследования, он изначально был чжурчжэньским. Несмотря на плотную современную застройку на месте средневекового города, изучение остатков культурных отложений позволило выделить строительные горизонты и связать объекты с определенными историческими периодами. На основе анализа археологических материалов, полученных при исследовании здания верхнего строительного горизонта, выявлены характерные архитектурные особенности средневековой постройки, относящейся к буддийской традиции: колоннадная конструкция, оформление крыши, скульптурные украшения в виде драконов, фениксов, буддийских мифологических бессмертных. Впервые обнаружены новые орнаментальные мотивы на отливах фронтальной черепицы и концевых дисках, прослежены новые стандарты строительного материала. Результаты исследований позволяют отнести культовую постройку к XIII в., а именно ко второму этапу существования на территории Дальнего Востока чжурчжэньского государства Восточное Ся (1234-1276 гг.) - периоду до образования династии Юань. Характерные особенности архитектуры, выявленные при исследовании буддийского храма в верхнем строительном горизонте, могут служить точными индикаторами при датировании материалов других памятников Приморья.

Чжурчжэни, средневековая археология, культовые сооружения, южно-уссурийское городище, государство восточное ся, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/145146873

IDR: 145146873 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.085-092

Текст научной статьи Чжурчжэньская храмовая постройка на Южно-Уссурийском городище в Приморье

Памятники чжурчжэньской культуры на Российском Дальнем Востоке представляют собой уникальные объекты, хранящие чистоту культурного содержания с ясно выраженными локальными особенностями. После падения государства Восточное Ся (1215–1233 гг.) большинство поселений периода его существования подверглись разрушению, поэтому верхний строительный горизонт имеет довольно четкую датировку, чего нельзя сказать о чжурчжэньских памятниках на северо-востоке Китая. Они датируются в довольно широких пределах – Ляо–Цзинь–Юань (906–1368 гг.).

Согласно исторической географии, территория Приморья входила в чжурчжэньский округ Сюйпинь. Благодаря обнаруженным остаткам погребального комплекса чжурчжэньского вождя и военачальника Ваньяня Чжуна было доказано, что именно сюда переселилось его племя [Ларичев, 1966, с. 234–235; 1974; Линь Юнь, 1992] в 1124 г. из местности Елань [Цзинь ши, цз. 24]. Найденная в 1995 г. на Краснояровском городище печать Еланьского мэнъаня свидетельствует о наличии топонима Елань в Приморье. Существуют и письменные источники, подтверждающие этот факт: «Елань и Сюйпинь отстоят друг от друга на 1000 ли, в 11-м году Да-дин император Шицзун для того, чтобы обитающим в Сюйпине (Еланьским Ваньянь) нельзя было забыть своих корней, повелел называть управляемый родственниками (Елань-скими Ваньянь) мэнъань – Еланьским мэнъанем» [Артемьева, Ивлиев, 2000; Цзинь ши, цз. 24]. Таким образом, упомянутый в тексте печати Еланьский мэнъань существовал под таким названием в районе современного Уссурийска с 1171 г. (11-го года Да-дин) более 50 лет, а входившие в его состав чжурчжэни жили здесь ок. 100 лет [Артемьева, Ивлиев, 2000].

Датировка Южно-Уссурийского городища XII – началом XIII в. с учетом нахождения здесь следов деятельности Ваньяня Чжуна и его потомков позволяет идентифицировать этот памятник с центром цзинь-ской области Сюйпинь. Однако долгие годы в научной литературе господствовало мнение, что город был построен бохайцами и на первом этапе своего существования являлся центром бохайской области Шуай-бинь, а уже позже в нем поселились чжурчжэни. Китайский археолог Чжан Тайсян был одним из первых, кто идентифицировал с центром этой области крупное бохайское городище Дачэнцзы в долине р. Суйфэньхэ (Раздольная) в уезде Дуннин пров. Хэйлунцзян [1981].

Археологические исследования культовой постройки

Исследования Южно-Уссурийского городища убедительно доказали, что это чжурчжэньский памятник, являвшийся центром цзиньского округа Сюйпинь [Артемьева, 2008а, б, 2010]. На городище стратиграфически выделены три строительных горизонта, причем с каждым связаны определенные слои: верхний – коричневый суглинок, средний – серый суглинок, нижний – ярко-оранжевая глина. Все они содержали остатки чжурчжэньской археологической культуры. Первые два строительных горизонта можно отнести к цзиньскому периоду (XII – начало XIII в.), верхний – к последнему этапу существования чжурчжэньского государства Восточное Ся (конец XIII в.). В нижнем и среднем горизонтах обнаружены жилища с канами, хозяйственные ямы, а также административные здания; в верхнем – мощеная дорога, колодец, жилищные комплексы и здания колоннадной конструкции, одно из которых относится к культовым.

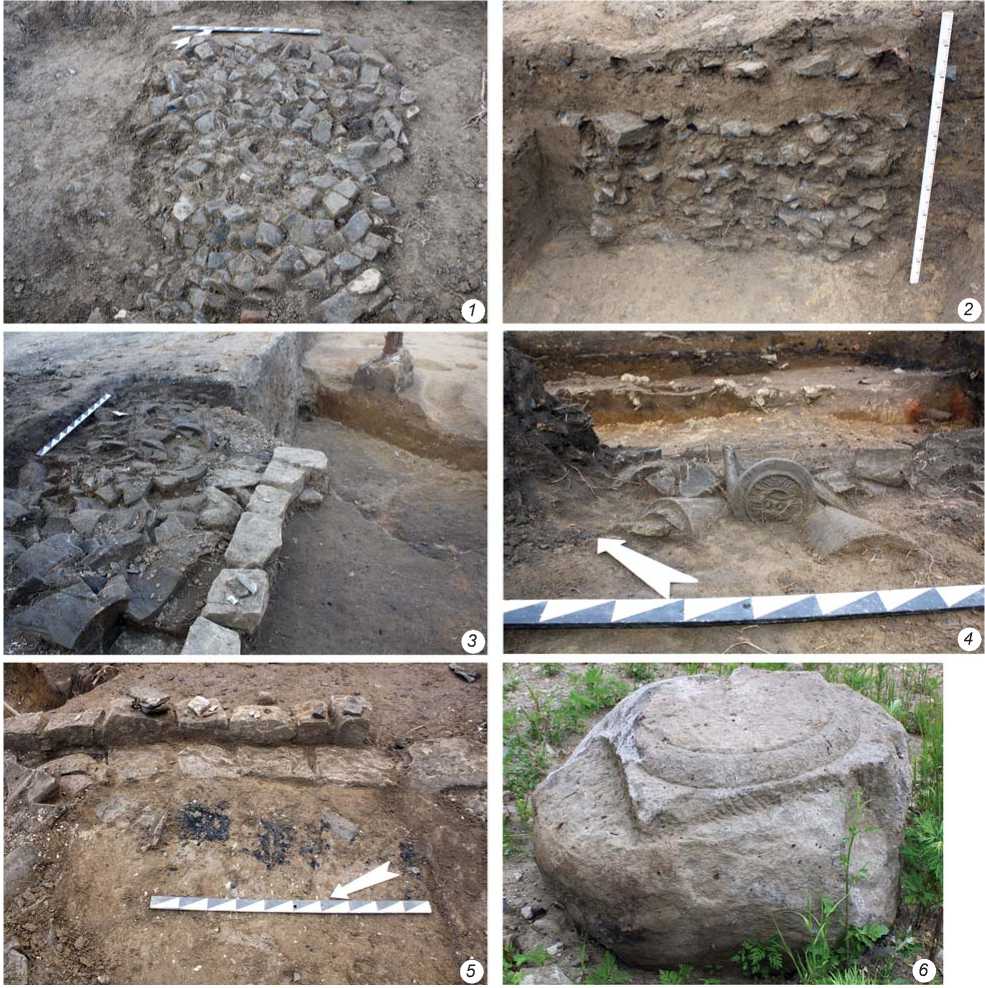

Остатки храма были найдены на юго-восточном участке городища при проведении охранных археологических работ в г. Уссурийске, на ул. Лермонтова, 16. Большая его часть уничтожена современной застройкой. После снятия слоя строительного мусора во многих местах выявлен слой глинистой супеси с фрагментами битого кирпича и черепицы, обнаружена вывернутая базальтовая база колонны (рис. 1, 6 ). Аналогичные четыре базы находятся в парке 40-летия Победы, через дорогу напротив исследуемого участка [Артемьева, 2001, 2008б], и на расположенной рядом частной территории на ул. Нечаева, 8. Площадь раскопов 2013–2014 гг. составляла 554 м2. В них попала северо-восточная часть постройки (ок. 120 м2), от которой сохранились каменные блоки от облицовки фундамента (рис. 1, 3 ), каменные базы, забутовки под них (рис. 1, 1 , 2 ), остатки крыши – черепица с орнаментированными отливами и концевыми дисками (рис. 1, 4 ), коньковые лепные украшения чивэй , скульптурные изображения фениксов и голов драконов.

Судя по распространению черепицы, встречавшейся на других участках жилой застройки города, здание имело площадь ок. 400 м2, было ориентировано углами по сторонам света. Фундамент был облицован обработанными каменными брусками 20 × 35 × × 15 см, уложенными в цепочку (рис. 1, 3 ). Внешняя сторона этой облицовки дополнительно укреплена большими плоскими камнями, часть из которых подведена под каменные блоки (рис. 1, 5 ).

На земляном полу обнаружены четыре забутовки под каменные базы – основания для деревянных колонн (рис. 1, 1 , 2 ). Забутовка 1 размерами 180 × × 300 см, глубиной 90 см с западной стороны была уничтожена при сооружении современного погреба. По всей глубине ямы прослеживались фрагменты битого кирпича, черепицы и керамики. Хорошо видно, что кирпич специально измельчали до размеров

Рис. 1. Строительные остатки здания.

1 – забутовка под основание колонны; 2 – профиль каменной забутовки; 3 – каменные блоки от облицовки платформы здания и развал черепичной крыши; 4 – остатки черепичной крыши; 5 – каменная облицовка платформы здания; 6 – база от основания колонны.

менее 10 см. Для забутовки использовали материал из более ранних построек. Это прослежено по фрагментам черепиц с орнаментальными отливами. Для большей плотности слой забутовочного материала (битый кирпич, черепица и керамика) толщиной 20 см чередовали со слоем глины в 10–20 см. Это напоминает технику ханту, которая применялась при возведении чжурчжэньских валов. При разборке забутовки найдены фрагменты отливов нижних черепиц с елочным, растительным и сетчатым орнаментом. Забутовка 2 размерами 90 × 80, глубиной 20 см состояла из слоя битого кирпича, черепицы и фрагментов керамики. Остальные две конструктивно аналогичны первой. Размеры забутовки 3 200 × 130, глубина 85 см. Верхняя ее часть располагалась под слоем глины толщиной 20 см. Это позволяет предположить, что забутовки находились под полом здания. При разборке найдены фрагменты скульптурного изображения дракона, трех концевых дисков с растительным орнаментом, чивэя, орнаментированного отлива, рога с орнаментом, лепнины, а также глиняный клык дракона.

Размеры забутовки 4 160 × 160 см, глубина 100 см. При ее разборке найдены фрагменты скульптурных изображений дракона (четыре – рогов, два – бороды, язык, чешуя), обломки пяти концевых дисков с растительным орнаментом, шесть фрагментов треугольных отливов также с растительным орнаментом, обмазка, три обломка чивэя , семь фрагментов нижних черепиц и два коньковых. В верхней части забутовки обнаружена каменная база, представлявшая собой гранитный монолит размерами 80 × 60 × 15 см. Еще семь подобных камней найдены в разных частях раскопа. Являлись ли они базами или использовались для наружной облицовки фундамента, точно установить нет возможности. Если эти камни были базами, то они оказались сдвинутыми со своего первоначального места. Верхней части гранитного монолита придана форма квадрата (60 × 60 × 10 см), в центре которого находится круглый постамент диаметром 55 см, высотой 6 см (рис. 1, 6 ). В этом районе было найдено ок. 10 баз с таким оформлением. Скорее всего, они имели отношение к данной постройке. Такие базы устанавливались в зданиях дворцового типа или культовых.

Остатки черепичной крыши обнаружены в северо-западной (вокруг облицовки каменного фундамента) и северо-восточной (за внешней стенкой здания) частях раскопа (рис. 1, 3 , 4 ), хотя фрагменты встречались на большой территории в переотложенном слое. Черепичные завалы сохранились в виде полос шириной ок. 3 м, идущих вдоль остатков стен здания с наружной стороны. Большая часть черепицы найдена разбитой, но также зафиксированы места, где она после разрушения здания осталась в непотревоженном состоянии. Верхние черепицы перекрывали нижние. Здесь же найдены верхние черепицы с концевыми дисками (рис. 2, 6 ). В северо-восточной части раскопа среди черепичного завала обнаружено большое количество обмазки. Толщина некоторых фрагментов достигала 10 см. На многих кусках видны следы от деревянных конструкций крыши. Судя по оранжевому цвету обмазки, здание горело в процессе разрушения. Также найдено много застывшего белого кладочного раствора, напоминающего известь. Скорее всего, благодаря ему верхняя черепица закреплялась на обрешетке кровли. Коллекция черепицы и лепных украшений крыши дает возможность реконструировать ее форму и выявить новые элементы в оформлении здания. Аналогии обнаруженным изображениям на концевых дисках, орнаментам отливов нижней черепицы, а также лепным украшениям пока не найдены.

Дальневосточная средневековая черепица традиционно подразделяется на два типа, а каждый из них – на два подтипа.

-

1. Нижняя:

-

2. Верхняя:

1А – большие конусовидные желоба длиной 34– 36 см с хордой широкого края 23–24 см, узкого – 19– 20 см, толщиной 1,8–2,0 см; узкий торцовый край обычно слегка скруглен, широкий – ровный (рис. 2, 2 );

1Б – фронтальные с отливом шириной 6–9 см, отходящим от черепицы под углом 90о. Его внешняя сторона украшена четырьмя вдавленными горизонтальными полосами, поверх которых нанесены чередующиеся штампы (по три-четыре): пятилепестковая розетка и ромбовидная сетка из вдавленных квадратиков (рис. 2, 4 ). Нижний край отлива оформлен фестонами, украшенными вдавленными полосами. На верхнем крае там, где он прикреплялся к черепице, трезубым штампом сделаны углубления. Они придавали орнаменту композиционную законченность и одновременно уплотняли место соединения отлива.

Рис. 2. Детали оформления крыши.

1 – верхняя черепица с хвостовиком; 2 – нижняя черепица; 3 , 5 – концевые диски; 4 – орнаментальный отлив нижней черепицы; 6 – верхняя черепица с концевым диском; 7 – украшения в виде цветочной розетки; 8 – железные гвозди.

2А – узкие желоба длиной 28–34 см с хордой 18 см, которые могли быть с хвостовиком (рис. 2, 1 ) и без него;

2Б – фронтальные с концевым диском диаметром 18 см, толщиной 2 см (рис. 2, 6 ). Он украшен зооморфным изображением (диаметр 14 см), обрамленным выпуклым кольцом.

Все изображения на дисках выполнены в одном стиле, но по форме рта их можно разделить на «добрые» (рис. 2, 5 ) и «злые» (рис. 2, 3 ). У первого вида глаза показаны в виде уплощенных полусфер, расположенных в центре вдавленных глазниц. Нос имеет подтреугольную форму, удлиненную переносицу. По бокам, чуть ниже глаз, выделены щеки. Рот (пасть) овальной формы, по внутреннему контуру маленькими выпуклинами изображены зубы. Выпуклыми линиями переданы грива и борода, разделенные надвое. У образцов второго типа глаза, нос и щеки представляют собой полусферы. Рот оформлен в виде приподнятого с одной стороны овала с частыми выпуклинами-зубами. Грива, обрамляющая верхнюю часть изображения, как корона, и борода, разделенная на две части, переданы выпуклыми линиями. Зооморфные изображения второго вида выглядят агрессивными и устрашающими. Концевые диски изготавливались отдельно, затем их при помощи дополнительного под-лепа с внутренней стороны крепили к черепице.

Впервые на чжурчжэньских памятниках Приморья зафиксированы лепные украшения в виде шестилепестковой розетки с отверстием (0,5 см) в центре (рис. 2, 7 ), являвшиеся заглушками гвоздей, при помощи которых верхняя черепица крепилась на стропилах крыши. Они представляли собой полусферы диаметром 9 см, высотой 4 см. Через отверстие в розетку вставлялся железный гвоздь длиной до 30 см с пирамидальной шляпкой (рис. 2, 8 ).

Верхняя часть крыши, судя по фрагментам лепных украшений, была декорирована двумя массивными керамическими чивэями с изображением головы дракона. Раскрытые пасти скульптур с двух концов удерживали коньковые элементы крыши. Эта горизонтальная композиция должна была придавать кровле особый силуэт. Обнаружено большое количество фрагментов скульптурных изображений драконов (чешуя, «завитушки» бакенбардов, рога, борода, уши, плавники, зубы, глаза).

В районе северного угла постройки найдена массивная (39 × 36 × 30 см) керамическая голова дракона (т.н. шоу тоу – «звериная голова») [Ащепков, 1959, с. 47] (рис. 3, 3 ). Подобные скульптуры обычно устанавливались на скатах крыши. Изображение выполнено в агрессивной манере: широко открытая пасть обнажает клыки и приподнятый язык, крючкообразный хобот подпирает раздутые ноздри, глаза выпучены. Над овальными глазницами горизонтальными поло-

Рис. 3. Скульптурные изображения (керамика).

1 – голова калавинки ; 2 – голова бодхисаттвы; 3 – дракон шоу тоу ; 4 – туловище бодхисаттвы; 5 – феникс.

сами изображены брови. На раздутые щеки нанесены окружности, имитирующие чешую. Уши овальной формы подняты вверх. Под ними изображена грива, переходящая в бороду, концы которой оформлены в виде треугольных языков пламени. Вокруг скульптуры найдено множество относящихся к ней деталей, в т.ч. рог. Он должен был располагаться на лбу чудовища. Через пасть дракона была продета железная раздвоенная на конце полоса длиной ок. 1 м, при помощи которой скульптура крепилась на стропилах крыши.

За керамической головой дракона на скатах крыши устанавливались фигуры зверей, птиц, бодхисаттв, имевших, как и дракон, символическое значение – оберегали обитателей здания от злых сил. При разборке заполнения современного погреба были найдены керамические туловище обезглавленной скульптуры (рис. 3, 4), которая лепилась на керамической трубе (высота оставшейся части ок. 30 см, диаметр 9,5 см), и голова (12 × 7 см), скорее всего относящаяся к ней, без налепной части лица (рис. 3, 2). Судя по халату с левым запахом (эта особенность одежды чжур-чжэней отмечена М.В. Воробьевым [1983, с. 27, 95]), подпоясанному широкой лентой (разновидность ритуального пояса [Сычев Л.П., Сычев В.Л., 1975, с. 36]), и длинным рукавам, закрывающим кисти рук, это изображение бодхисаттвы. Подобными скульптурами украшались скаты крыш буддийских храмов.

В южной части раскопа обнаружена голова (12 × × 8 см) керамической скульптуры, которая первоначально была принята за изображение Будды (рис. 3, 1 ). Глаза скульптуры прикрыты, взгляд устремлен вдаль, на губах умиротворенная улыбка. Верхняя губа слегка выдается вперед, нижняя разделена на две части, под ней точечное углубление. Нос имеет раздутые ноздри, будто в процессе вдоха. Уши с удлиненными мочками прижаты к голове, на которой изображена плотно надетая шапочка с заостренным верхом. В ее нижней части имеются три складки, возможно, это следы ко-

роны. Черты лица скульптуры соответствуют характеристикам бодхисаттв периода династий Сун и Цзинь. По мнению китайских коллег, это могло быть изображение фантастического бессмертного суще ства из буддийской мифологии – калавинки . Данное создание имеет человеческую голову и тело птицы с длинным хвостом, черным оперением, напоминающим воробьиное, очень изящными крыльями.

В буддийских трактатах говорится, что калавинка обладает чудесным голосом и может петь сутры. Согласно легендам, данное существо родом из Индии и обитает в местах, где много высоких снежных гор, горных ущелий и широких равнин. В Китае наиболее ранние изображения калавинки в виде каменных барельефов относятся к эпохе Северной Вэй (386– 534 гг.). Этот образ широко представлен на танских фресках Дуньхуана и бронзовых зеркалах. На территории южной башни Верхней столицы династии Ляо (совр. хошун Байрин-Юци городского округа Чифэн автономного района Внутренняя Монголия, КНР) была найдена статуя калавинки , волосы которой собраны в узел, а на лбу нарисована красная точка. На всех изображениях этого существа верхняя часть тела человеческая, а нижняя – птичья; ладони сложены на уровне груди, что обозначает «жест поклонения», которым выказывают почтение божеству или уважаемому лицу [Терентьев, 2004, с. 62].

В юго-восточной части раскопа обнаружена безголовая скульптура лунного феникса, который в буддийской мифологии считается вторым по значимости символом после дракона. Он изображен с распахнутыми крыльями, на которых параллельными линиями из вдавленных полосок показаны перья (рис. 3, 5 ). Тело и хво ст оформлены ромбами с орнаментом «птичья лапка». Оперенье бедер передано длинными вдавленными полосками. Лапы с пятью когтями крепко захватывают подставку выпуклой керамической плиты (33 × 30 × 2,5 см). В этой скульптуре чувствуется экспрессия. Так же, как и статуя бодхисаттвы, феникс был вылеплен на трубе диаметром 9,5 см, многие детали крепились на железную арматуру.

Судя по остаткам здания, можно констатировать, что оно имело высокий статус и представляло собой дворец или храм. Традиционная архитектура сооружений такого ранга была одинаковой – колоннадная конструкция, черепичная крыша и большая площадь. Судить о функциональном назначении исследованного объекта можно по лепным украшениям крыши и остаткам посуды, предназначенной для буддийских ритуалов.

Ритуальная посуда представлена двумя керами-че скими ножками трипода высотой 6,5 см, диаме-

Рис. 4. Ритуальная посуда.

1–3 – сосуд кундика и его фрагменты; 4 – чашечка-светильник;

5 , 6 – фрагменты трипода.

тром 3 см (рис. 4, 5 , 6 ) и верхней частью бронзового сосуда – кунди-ки (рис. 4, 2 ), найденной с северовосточной стороны исследованного здания (раскоп 2011 г.). Этот кувшин для воды использовался в ритуалах очищения и освящения. Он символизировал чистоту и распространение благо словений путем разбрызгивания «воды жизни» или «нектара бессмертия». В буддийском ритуале сосуд выполнял функцию очищения священного пространства (рис. 4, 1 ). Он мог быть из любого материала, а съемный полый металлический конус или разбрызгиватель вставляли в центральное отверстие верхней части. Такие сосуды начали изготавливать из бронзы в Индии, затем они распространились по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. В китайском буддизме кундика выступает как атрибут бодхисаттвы Гуаньинь [Бир, 2013, с. 256]. Еще один фрагмент подобного сосуда, но из глины (рис. 4, 3 ), обнаружен рядом с местом исследования (раскоп 2008 г.). Восточнее (раскопы 2006, 2014 гг.) было найдено большое количество глазурованной посуды, в т.ч. блюдец и чаш с голубой и зеленоватой глазурью сорта цзюньяо [Weidong Li et al., 2018, fig. 2, 3] (рис. 5, 3–10 ), а также два бронзовых зеркала (рис. 5, 1 , 2 ), железный меч и керамические чашечки-светильники (см. рис. 4, 4 ).

0 3 cм

Рис. 5. Бронзовые зеркала ( 1 , 2 ) и глазурованная посуда ( 3–10 ), обнаруженные рядом с храмом.

Заключение

В верхнем строительном горизонте Южно-Уссурийского городища обнаружены остатки здания колоннадной конструкции с черепичной крышей, которое можно отнести к культовым. Оно возведено по всем канонам буддийской архитектуры, но без высокой платформы и массивного цоколя. Пол состоял из утрамбованной земли, облицованной со всех сторон каменными блоками в два ряда. Под базы колонн были сооружены специальные забутовки, предотвращающие их проседание. Забутовки засыпались слоем глины и на них сверху устанавливались каменные базы, углубленные в пол здания. Деревянные колонны имели диаметр 30–50 см. В Цзинь отношение их диаметра к высоте составляло 1 : 8 или 1 : 9. В одноэтажных постройках внутренние колонны были выше наружных в 1,4–1,8 раза, что создавало крутую «летящую кровлю» [Воробьев, 1983, с. 184]. Колонны играли как конструктивную, так и композиционную роль.

При возведении здания конструктивные формы хорошо сочетались с декоративным оформлением. Крыша была двускатной. Ее конек венчали две скульптуры в виде голов драконов с широко открытыми пастями (чивэй). Хребты боковых коньковых скатов украшали керамические головы драконов, за которыми помещались фигуры бодхисаттв, фениксов и кала-винок. Фронтон был декорирован орнаментированными отливами нижней черепицы и концевыми дисками верхней с зооморфными изображениями. Верхняя фронтальная черепица в средней части прикреплялась к стропилам при помощи длинных гвоздей с пирамидальной шляпкой, которые проходили через шестилепестковые розетки. Сейчас трудно вычислить точную площадь здания, но, судя по распространению фрагментов черепицы, она составляла ок. 400 м2. Скорее всего, это было культовое сооружение, которое датируется временем существования государства Восточное Ся (1215–1233 гг.). Обнаруженная черепица по орнаменту и стандартам пока не находит аналогий, но скульптуры, украшавшие крышу, стилистически сходны с подобными находками с других средневековых памятников Приморья [Забелина, 1960, с. 222– 223; Шавкунов, 1966]. Больший (чем стандартный) размер черепицы, возможно, является хронологическим маркером. В более поздний период стандарты черепиц изменились в сторону увеличения, поэтому можно предположить, что раскопанное на Южно-Уссурийском городище здание могло относиться ко второму периоду существования Восточного Ся – с 1234 до 1276 г., т.е. до основания династии Юань. В этот период Восточное Ся стало реальным государственным образованием. Будучи в вассальной зависимости от монголов, оно сохраняло определенные границы и военные силы, назначало чиновников, осуществляло управление государством [Ван Шэньжун, Чжао Мин-ци, 1990, с. 2–3]. С установлением династии Юань началось объединение Монгольской империи. Государство Восточное Ся не могло находиться в прежнем положении. Административные территории Ляодунского полуострова и, очевидно, Приморья были переведены под непосредственное управление империи Юань. Характерные особенности архитектуры, выявленные при исследовании буддийского храма в верхнем строительном горизонте Южно-Уссурийского городища, могут служить точными индикаторами при датировании материалов других памятников государства Восточное Ся.

Список литературы Чжурчжэньская храмовая постройка на Южно-Уссурийском городище в Приморье

- Артемьева Н.Г. Отчет об археологических исследованиях Шайгинского городища в Партизанском районе, Южно-Уссурийского городища в Уссурийском районе и городища Красный Мыс в Шкотовском районе Приморского края в 2001 году // Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. № 454.

- Артемьева Н.Г. О датировке Южно-Уссурийского городища // Вестн. ДВО РАН. – 2008а. – № 2. – С. 95–106.

- Артемьева Н.Г. Уссурийские древности в свете новых археологических исследований // Окно в неведомый мир: сб. ст. к 100-летию со дня рождения академика А.П. Окладникова. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008б. – С. 227–232.

- Артемьева Н.Г. Оборонительные сооружения Южно-Уссурийского городища // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Казань: Ин-т истории АН РТ, 2010. – Ч. 1. – С. 93–96.

- Артемьева Н.Г., Ивлиев А.Л. Новые эпиграфические находки из Уссурийска // РА. – 2000. – № 2. – С. 165–172.

- Ащепков Е.А. Архитектура Китая: очерк. – М.: Госстройиздат, 1959. – 368 с.

- Бир Р. Тибетские буддийские символы: справочник. – М.: Ориенталия, 2013. – 336 с.

- Ван Шэньжун, Чжао Минци. Дунся ши (История Восточного Ся). – Тяньцзинь: Тяньцзинь гуцзи чубаньшэ, 1990. – 306 с. (на кит. яз.).

- Воробьев М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. – 1234 г.). – М.: Наука, 1983. – 368 с.

- Забелина Н.Н. Из области средневекового искусства Дальнего Востока // Труды Дальневосточной археологической экспедиции. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. 1. – С. 214–224. – (МИА; № 86).

- Ларичев В.Е. Тайна каменной черепахи. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. – 254 с.

- Ларичев В.Е. Навершие памятника князю Золотой империи (Уссурийск, Приморье) // Бронзовый и железный век Сибири. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 205–224. – (Материалы по истории Сибири; вып. 4: Древняя Сибирь).

- Линь Юнь. Повторное исследование стелы Ваньянь Чжуна // Бэйфан вэньу. – 1992. – № 4. – С. 30–45 (на кит. яз.).

- Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм: Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве. – М.: Наука, 1975. – 134, XXXI с.

- Терентьев А. Определитель буддийских изображений. – СПб.: Нартанг, 2004. – 304 с.

- Чжан Тайсян. Об обследовании городища Дачэнцзы // Вэньу цзыляо цункань. – 1981. – Вып. 4. – С. 223–227 (на кит. яз.).

- Цзинь ши (История династии Цзинь) // Эршиу ши (24 династийные истории). – Шанхай: [Гуцзи чубаньшэ, б.г.]. – Т. 9. – 578 с. (на кит. яз.).

- Шавкунов Э.В. Раскопки на Николаевском городище (1960–1962 гг.) // Сибирский археологический сборник. – Новосибирск: Наука, 1966. – С. 286–296.

- Weidong Li, Xiaoke Lu, Zhushchikhovskaya I.S., Nikitin Yu.G., Artemieva N.G., Hongjie Luo. Provenance identifi cation of the high-fi red glazed wares excavated from the Late Jin Dynasty (Dong Xia State) sites in Russia’s Primorye Region // J. Archaeol. Sci.: Reports 21. – 2018. – P. 512–527.