Чжурчжэньские предметы эпохи средневековья на территории Северного Кавказа

Автор: Нарожный Е.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (32), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522623

IDR: 14522623 | УДК: 903.2

Текст статьи Чжурчжэньские предметы эпохи средневековья на территории Северного Кавказа

Изучая специфику этнокультурного состава кочевого населения Северного Кавказа ХIII–ХIV вв., насколько это позволяет археологиче ский и историко-этнографический материал, можно выделить несколько элитарных раннемонгольских комплексов. Все они представлены материалами разрушенных захоронений. В их числе высокохудожественные предметы из местечка Гашун Уста на Ставрополье (хранятся в Эрмитаже) [Крамаровский, 1995, 2001], из окрестностей пос. Семеновод (хранятся в Ставропольском краеведческом музее) и станицы Новоберезанской (хранятся в Краснодарском археологическом музее-заповеднике) [Нарожный, Охонько, 1999], а также с территории Северо-Западного Прикаспия [Нарожный, 2005а]. Детали поясных наборов, входящие в состав указанных комплексов, ныне соотносятся с кругом древностей великоханского наследия, разнесенного поколением внуков чингизидов [Крамаровский, 1995] по обширной территории Евразии. Отдельные захоронения Новопавловского могильника (Ставрополье) ХIII–ХIV вв. [Нарожный, Охонько, 2007], включающие не менее выразительные, также элитарные предметы материальной культуры, характерные для чингизидов и джучидов, в ряде случаев демонстрируют признаки “этнизованной” исламизации погребенных, что позволило ставить вопрос о специфике этнокультурных процессов внутри Золотой Орды, в т.ч. ее северокавказских владений. Эти процессы уже к первой трети ХIV в. определили смену традиционной и этномаркирующей северной ориентации потомков монголов на западную [Нарожный, 2003б, 2005б; Нарожный, Охонько, 2007]. Они же во многом объясняют аналогичные изменения и в погребальной обрядности северокавказских половцев [Нарожный, 2003б, 2005б].

В ХIV в. на Северном Кавказе наряду с половцами, “монголами” и их потомками достаточно заметными становятся черные клобуки, которые в 1260-х гг. переселились сюда, вероятно, в составе войск Ногая [Нарожный, 2000б; 2003а, б; 2004] из его Пруто-По-днестровского домена [Добролюбский, 1990]. Вряд ли этот процесс можно связывать с пребыванием только “ограниченного воинского контингента” [Анфимов, Зеленский, 2002]. Наличие на Северном Кавказе комплексов с женскими черноклобуцкими украшениями и их более поздних золотоордынских дериватов позволяет полагать, что миграция черных клобуков от южно-русского пограничья и из ПрутоДнестровского междуречья происходила в соответствии с традиционным для средневековых тюрок и монголов принципом освоения пространства и новых территорий. Кочевники двигались многочисленными аилами, хогонами и ордами [Жуковская, 1988].

С половцами и черными клобуками следует связывать и очередную (после эпохи раннего средневековья) волну тюркизации части населения Северного и Северо-Западного Кавказа. Этот процесс документируется черноклобуцкими украшениями и их местными более поздними подражаниями, обнаруженными в отдельных захоронениях Цемдолинского

могильника (Восточное Причерноморье) [Армарчук, Малышев, 1997; Нарожный, 2003а; Армарчук, 2006], а также на других памятниках эпохи Золотой Орды на Северном Кавказе [Нарожный, 2000б].

На Северном Кавказе известны и предметы аскиз-ской археологической культуры [Рудницкий, 1999; Нарожный, 2000а]. Вместе с другими артефактами южно-сибирского происхождения, встреченными на верхнем Дону [Тропин, 1999], средней и нижней Волге [Колкина, 2001; Руденко, 2001], они дают повод для постановки вопроса о возможном участии в чингизидской военной кампании в конце 1230-х гг. средневековых предков современных хакасов. Есть свидетельства письменных источников и археологический материал, позволяющие учитывать в составе северокавказского населения Золотой Орды и компактные группы выходцев из Хулагуидского Ирана [Нарожный, 2006]. Однако фиксируемые с егодня этнокультурные группы населения лишь отчасти отражают всю этнокультурную палитру золотоордынских владений на Северном Кавказе. Есть основание ставить вопро с о месте и роли дальнево сточных чжурчжэней в сложной и полиэтничной структуре населения региона золотоордынской поры.

Дальневосточные предметы на Северном Кавказе

В разные годы на территории Северного Кавказа фиксировали различные предметы, отличавшиеся своей экзотичностью и не имевшие близких параллелей на территории Восточной Европы. Только в 2000 г. этим находкам были подобраны соответствующие аналоги, позволяющие вести речь об их дальневосточном генезисе.

Привески в виде фигурок рыбок. Имеются сведения о пяти таких предметах. В 1991 г. была опубликована первая находка – фрагментированная литая пластинка из бронзы, имитирующая фигурку рыбки [Еремин, Мялковский, Нарожный, 1991]. Предмет был поднят студентами Грозненского нефтяного института, проходившими учебно-производственную практику в составе геологической партии в степной зоне Северо-Западного Прикас-пия (рис. 1, 1 ). Фрагмент фигурки рыбки (рис. 2, 1 ) находился среди песчаных выдувов в окрестностях современного с. Бажиган. Случайная находка относится к золотоордынскому времени. Вторая и третья привески, поднятые в окрестностях 13-го разъезда Северо-Кавказской ж.д. (см. рис. 1, 2 ), сильно фрагментированы. По внешней поверхности туловищ обеих рыбок – сетчатый декор, образованный пересекающимися ко сыми линиями (гравировка); хвост доработан продольными косыми линиями. Обе фигурки литые. По техническим причинам фотографию с их изображением воспроизвести не удалось.

В 2004 г. были опубликованы еще две подобные находки из бронзы (см. рис. 2, 2 , 3 ), поднятые в начале 1990-х гг. рабочими геологической партии в районе 13-го разъезда (см. рис. 1, 2 ) примерно

• современные населенные пункты 0 48 км места обнаружения археологических находок дальневосточного происхождения

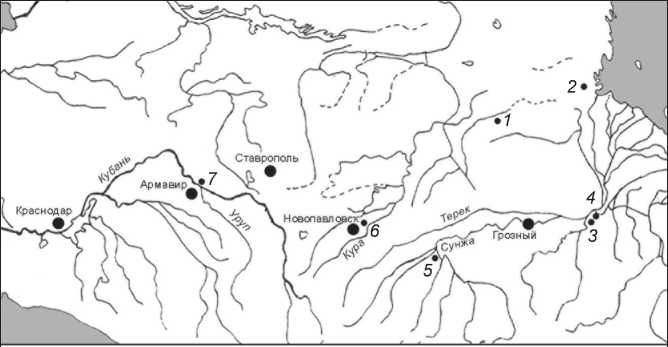

Рис. 1. Карта-схема мест обнаружения предметов чжурчжэньского облика на территории Северного Кавказа.

1 – с. Бажиган, Республика Дагестан; 2 – 13-й разъезд, Республика Дагестан; 3 – г. Гудермес, Чеченская республика; 4 – с. Кошкельды, Чеченская республика; 5 – шуанский могильник Мохде, Республика Ингушетия; 6 – Новопавловский могильник, Ставропольский край; 7 – станица Прочноокопская, Краснодарский край.

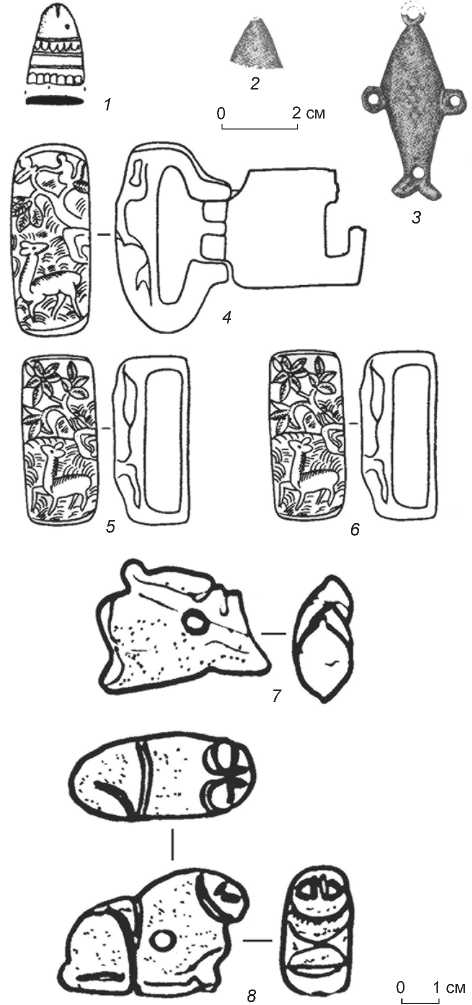

Рис. 2. Предметы чжурчжэньского облика с территории Северного Кавказа.

1 – 3 – фрагменты и целая привеска-рыбка; 4 – 6 – пряжка и обойми-цы (бронза); 7 , 8 – брелоки-нэцкэ (янтарь ?).

1 – с. Бажиган; 2 , 3 – 13-й разъезд; 4 – 6 – курган у станицы Прочно-окопской на средней Кубани; 7 , 8 – погр. 9 Новопавловского могильника на Ставрополье.

в полукилометре от места обнаружения уже упоминавшихся двух находок [Нарожный, 2004]. Эти предметы наиболее полно, если не тождественно, воспроизводят аналогичные привески-рыбки, широко известные на Дальнем Востоке у чжурчжэней [Шавкунов, 1973, 1990].

К сожалению, мы не располагаем дополнительной информацией об условиях обнаружения всех пяти “рыбок”. Известно лишь, что “рыбки” у Бажигана находились на расстоянии 150–300 м друг от друга среди развеянных ветром, разрозненных ко стей животного (позвонки и фрагменты ребер). Один обломок подвески (см. рис. 2, 1 ) сопровождался фрагментированным ножом и наконечником стрелы (информацией о них мы не располагаем). У 13-го разъезда фрагментированная подвеска (см. рис. 2, 2 ) найдена вместе с обломками железных удил (специфика неизвестна), еще одна (см. рис. 2, 3 ) – вместе с обломками железного стремени и фрагментами двух наконечников стрел (дополнительная информация о предметах отсутствует). Создается впечатление о возможности сопоставления всех указанных предметов с развеянными погребальными комплексами, находившимися в пе счаных выдувах. Привески-рыбки – далеко не единственные предметы дальневосточного происхождения, известные ныне на Северном Кавказе.

Ручка деревянного сосуда. В специальной литературе уже отмечался фрагмент ручки деревянного сосуда, встреченный вместе с другими фрагментами деревянной посуды среди погребального инвентаря в коллективных полуподземных склепах (шуан-ский могильник Мохде) в высокогорной Ингушетии (см. рис. 1, 5 ) [Нарожный, 1996]. Фрагмент ручки украшен орнаментом, полностью копирующим декор на фаянсовом сосуде (ХII–ХIII вв.) с Шайгинского городища на Дальнем Востоке ([Там же], ср.: [Шав-кунов, 1990]).

Следует обратить внимание также на обнаруженный на территории современной Чечни наконечник копья.

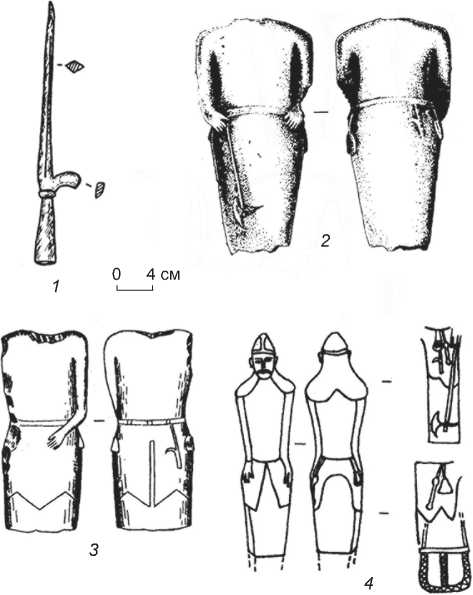

Наконечник копья с боковым крюком. До 1991 г. в школьном музее с. Кошкельды (Гудермесский р-н Чеченской республики) хранилась обширная и выразительная коллекция средневековых наконечников копий, значительная часть из которых была введена в научный оборот Д.Ю. Чахкиевым [1987]. Все копья в разное время были найдены на пахотных полях, на правом берегу р. Терек между с. Кошкельды и г. Гудермесом (см. рис. 1, 4 ). В кавказоведении этот участок терского побережья обычно указывают как место военных столкновений чингизидов с алано-половецкими войсками (1222) и войск Тимура с Тох-тамышем (1395) [Виноградов, Нарожный, Савенко, 2003]. Среди новых поступлений в музей и уже не попавших в указанную публикацию Д.Ю. Чах-киева был наконечник копья с боковым крюком (рис. 3, 1 ) [Нарожный, 2003б; Басов, Нарожный, Тихонов, 2003]. Точные и самые ранние аналоги указанному образцу есть на Дальнем Востоке [Деревянко, 1987; Шавкунов, 1990; Горелик, 2002].

Удила. В ходе раскопок курганного могильника Джухта-2 на Ставрополье в подкурганном погр. 2, датируемом серединой ХIII в., найдены чжурчжэнь-ские удила [Белинский, Березин, Калмыков, 2001]. Погребальный комплекс этого захоронения не опубликован; получила освещение лишь реконструкция одежды [Доде, 2001].

Брелоки-нецкэ. В 1989 г. при проведении охранноспасательных археологических исследований Новопавловского могильника ХIV в. (см. рис. 1, 6 ) в погр. 9 [Нарожный, Охонько, 2007] были обнаружены две резные фигурки из янтаря (?) (см. рис. 2, 7 , 8 ). Один предмет обломан (см. рис. 2, 7 ); сохранился только фрагмент туловища, выполненный в плоском рельефе. Из-за фрагментарности поделки идентифицировать изображение с конкретным животным сложно. Второй предмет – в виде скульптурного изображения зверька с реалистично проработанными деталями. Подобные предметы хорошо известны по аналогам из чжурчжэньских древностей Дальнего Востока и трактуются как брелоки-нэцкэ [Шавкунов, 1990]. По свидетельству Э.В. Шавкунова, такие нэцкэ копировали изображения реальных птиц и животных Дальнего Востока, среди которых упоминается и морской котик [1990]. Второе нэцкэ из Новопавловского погр. 9 считали возможным сопоставлять с изображением морского котика (см. рис. 2, 8 ).

Новопавловские брелоки, как и их дальневосточные аналоги, имеют сквозные отверстия. На Дальнем Востоке брелоки делали как с круглыми, так и с подпрямоугольными отверстиями.

Детали поясного набора. Северокавказская коллекция предметов дальневосточного происхождения включает поясную пряжку и две обоймицы от парадного ремня (см. рис. 2, 4 – 6 ), обнаруженные в окрестностях станицы Прочноокопской в Новокубанском р-не Краснодарского края (см. рис. 1, 7 ). Находки изве стны только по фотографии. Все три предмета связаны с курганом, частично разрушенным еще в начале 1990-х гг. при ремонте проходящей рядом дороги. Примечательно, что этому же кургану принадлежит несторианский светильник центрально-азиатского происхождения, предварительные сведения о котором были опубликованы А.К. Сайским [1996]. Поясная пряжка (см. рис. 2, 4 ), насколько об этом можно судить по фотографии, из белого металла. По фото сделана и прорисовка как самой пряжки, так и обоймиц (см. рис. 2, 4 – 6 ). Пряжка литая, двусоставная, имела С-видную рамку с одной (округло-выпуклой) боковой поверхностью. Ее концы отогнуты наружу под прямым углом. К рамке шарнирно крепится подпрямоугольная пластинка (щиток) с вырезом под ремень. Верхний правый угол этой пластинки обломан (см. рис. 2, 4 ). С внешней стороны С-видная рамка корпуса покрыта пышным

Рис. 3. Наконечник копья с боковым крюком из музея с. Кошкельды ( 1 ) и его изображения на каменных статуях в верхней Кубани ( 2 – 4 ).

1 – школьный музей; 2 – 4 – по: [Минаева, 1964; Биджиев, 1993].

декором, выполненным, вероятно, в технике высокого рельефа: заметно изображение фантастического животного в верхней части орнамента, под которым – ветки и листья дерева (?), трава и лань (?). Листья и трава уже после отливки дополнительно были доработаны мелкой гравировкой.

Обоймицы идентичные (см. рис. 2, 5 , 6 ). На ребре – богатый и одинаковый (на обоих образцах) орнамент в виде Древа жизни (?), под ним – изображение лани (?), как на пряжке (см. рис. 2, 5 , 6 ). Орнамент обоймиц отлит (вместе с обоймицами) в технике высокого рельефа с последующей дополнительной доработкой гравером.

Эти предметы находят близкие параллели в чжур-чжэньских древностях Дальнего Востока [Конькова, 1989; Шавкунов, 1990].

Выводы

Часть упомянутых выше предметов – случайные находки, но предметы из закрытых археологических комплексов (Новопавловский могильник, погр. 9, захоронение 2 могильника Джухта-2) позволяют отнести все подобные артефакты, выявленные в регионе, к погребальному инвентарю. Сегодня можно ставить вопрос не только о причинах, но и о возможных путях распространения интересующих нас находок по территории Северного Кавказа.

Прежде всего обратим внимание на привески-рыбки. На Дальнем Востоке, как подчеркивает Э.В. Шавкунов, такие привески изготавливались из различного материала – бронзы, серебра, нефрита и пр., привешивались к поясам чжурчжэньских “гражданских чиновников”. Брелоки-нэцкэ – это “приспособления, с помощью которых к поясу крепились различные предметы повседневного использования: многообразные кошели, коробочки с лекарствами и письменными принадлежностями, флаконы с благовониями и т.п.” [Шавкунов, 1990]. Вероятно, таким же образом подвески-рыбки, а также и брелоки-нэцкэ использовались на Северном Кавказе, хотя, подчеркнем, они не были характерны для региона.

Наконечник копья с боковым крюком из с. Кош-кельды – чжурчжэньского типа, и его появление на рассматриваемой территории заманчиво ставить в один ряд с другими инновациями, получившими распространение не только на Северном Кавказе, но и в Восточной Европе после вторжений сюда чингизидов. Возможно, такие наконечники копий, как привески-рыбки и поясной набор, фрагменты которого найдены в окрестностях станицы Прочноокопской, могли входить в комплекс воинского снаряжения части не только с амих монголов, но и отдельных групп чжурчжэней, втянутых чингизидами в походы в Восточную Европу. Тем более, что разнообразные контакты чжурчжэней и чингизидов установились задолго до чингизидских походов на Северный Кавказ [Кычанов, 1986].

На Северном Кавказе известно несколько каменных изваяний с изображениями реальных предметов, в т.ч. копий с боковыми крюками (см. рис. 3, 2–4). Обычно такие изваяния воспринимаются как половецкие [Минаева, 1964; Ложкин, 1996] или же увязываются с раннесредневековым болгарским наследием первой волны тюркизации части населения Северного Кавказа [Кузнецов, 1997]. Однако эти статуи имеют совершенно иной, древнетюркский, генезис [Кузнецов, 1980; Нарожный, 2002]. Изображения копий с боковым крюком, наряду с другими историко-этнографическими (северокавказскими) реалиями на статуях, позволяют датировать их золотоордынским временем [Нарожный, 1999, 2002] и рассматривать как примеры прямого влияния со стороны чжурчжэней, находившихся в составе чингизидских войск, либо же как влияния, опосредованного чингизидами. Подобные наконечники копий впоследствии получили распространение и в комплексе вооружения русских дружинников, о чем свидетельствуют иллюстрации русских летописей, запечатлевшие участников Куликовской битвы [Кирпичников, 1980].

Вполне вероятно, что именно с чжурчжэнями, двигавшимися с чингизидами в Восточную Европу и на Северный Кавказ, следует связывать появление не только копий указанного типа, но и других инновационных вещей: упоминавшиеся чжурчжэньские удила, поясная пряжка и обоймицы от парадного пояса, привески-рыбки, брелоки-нэцкэ, а также предметы материальной культуры, скопированные позже в виде деревянных подделок, которые были обнаружены в высокогорных районах Ингушетии. Среди подобных новшеств золотоордынской эпохи следует выделить и чжурчжэньские орнаментальные мотивы и сюжеты, часто встречающиеся на различных предметах раннеджучидского, великоханского наследия с территории Северного Кавказа [Крама-ровский, 1995, 2001; Нарожный, Охонько, 1999].

Таким образом , фиксируемые связи между Северным Кавказом и Дальним Востоком в раннеджу-чидское и золотоордынское время были обусловлены вряд ли только эпизодическими контактами или отдельными заимствованиями. Вполне возможно пребывание компактных групп чжурчжэньского населения во владениях джучидов на Северном Кавказе.

Приуроченность большинства найденных нами аналогов северокавказским находкам чжурчжэньско-го происхождения преимущественно на Шайгинском городище может быть случайностью. “Экзотичность” дальневосточных предметов, нехарактерных для территории Северного Кавказа, создает определенные сложности в их исторической атрибуции, когда определяющими становятся лишь наиболее до ступные и известные кавказоведам аналоги. Вероятно, эти же причины объясняют и немногочисленность приводимых ссылок на “дальневосточную” литературу. Нельзя исключать, что преобладание среди найденных аналогов различным предметам их прототипов только с Шайгин-ского городища, находящегося на Дальнем Востоке, могло иметь и исторически объяснимые причины. Вполне вероятно, что основная масса публикуемых нами предметов могла появиться на Северном Кавказе не только с отдельными группами людей, входившими в состав чингизидских исключительно военных подразделений, но и с людьми, вовлеченными в массовые этни-че ские перемещения, которые были организованы чингизидами уже после окончания завоевательной кампании конца 1230-х гг. Вероятно, часть таких переселенцев каким-то образом могла быть связана и с указанным городищем, его округой или же включала носителей ремесленно-художественных традиций, нисходящих к традициям ремесленников и ювели- ров “шайгинского” круга. В любом случае данная проблема нуждается в дальнейшем расширении источниковой базы и в дополнительном внимании со стороны специалистов.