Чжурчжэньский могильник Партизанское-3 в Еврейской автономной области. Результаты спасательных раскопок в полевом сезоне 2023 года

Автор: Волков Д.П., Анзулис Я.Е., Иванова А.С., Крючко Е.И., Мохарь В.А., Нестеркина А.Л., Шеломихин О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты полевых и камеральных работ, проведенных в 2023 г. на курганно-грунтовом могильнике Партианское-3 в Смидовичском р-не Еврейской автономной области сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН, Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской обл. и Благовещенского педагогического университета. Памятник Партизанское-3, отнесенный к культуре амурских чжурчжэней, обнаружен в процессе подготовки к строительству резервной нитки подводного перехода через реку Тунгуска Магистрального нефтепровода ВСТО-II. Частичное разрушение памятника и сжатые сроки реализации проекта по строительству трубопровода потребовали применения срочных мер по археологическому исследованию территории могильника, попадающего в зону строительства. В то же время накопившийся объем информации и существующая научная дискуссия по «амурским чжурчжэням» требуют не только анализа уж имеющегося объема информации, но и привлечения дополнительных сведений. Произведенные в 2023 г. раскопки позволили исследовать 4 530 м2 закрытого однослойного погребального средневекового комплекса, выявить и исследовать 134 погребальных конструкции, 25 сопутствующих объектов -15 ям и 10ровиков. С раскопанной площади получен археологический материал в количестве 2 092 ед., включающих в себя 200 целых и археологически целых сосудов, наконечники стрел и дротиков, ножи, украшения, поясные наборы, а также обширную антропологическую коллекцию. Введенные в научный оборот новые данные существенно дополняют имеющиеся ранее материалы по культуре амурских чжурчжэней эпохи Средневековья (IX-XIII вв.).

Еврейская автономная область, могильник, погребение, курган, культура амурских чжурчжэней

Короткий адрес: https://sciup.org/145146612

IDR: 145146612 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0537-0542

Текст научной статьи Чжурчжэньский могильник Партизанское-3 в Еврейской автономной области. Результаты спасательных раскопок в полевом сезоне 2023 года

Погребение человека в разные эпохи сопровождалось определенным порядком действий с телом умершего, его вещами, а также сооружением могилы, куда отправлялся человек на вечное пребывание. В этой связи погребальные комплексы, захоронения и могильники, являются важным источником информации о той или иной эпохе, ее этапе, человеке и его культурном контексте.

Археологический памятник «Партизанское-3. Могильник» обнаружен строителями Магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан – II» в процессе подготовки к строительству в 2022 г., когда при снятии современного почвенно-растительного слоя скрепером на поверхности участка работ были зафиксированы арте факты (фрагменты керамики, украшения) и, предположительно, ко стные останки человека. Повреждения, которые получил археологический объект, привели к потере части курганных насыпей и нивелировке грунтовых западин памятника.

Участок местности, на котором были зафиксированы артефакты, расположен на поверхности относительно невысокой (от 1 до 3 м относительно окружающих болот) релки, сосредоточенной в низкой пойме правого берега р. Тунгуска на границе Смидович-ского р-на Еврейской автономной области и Хабаровского края. Бульдозерная выработка со снятыми верхними слоями современной дневной поверхности локализовалась в северной части релки и отделялась от ее основной части высоким навалом снятого грунта, в котором фиксировался археологический материал. Неповрежденная часть памятника представлена 20 насыпями грунтовых курганов, расположенных отдельными группами и 22 западинами грунтовых могил возле них. На некоторых курганах были зафиксированы антропогенные врезки (грабительские шурфы), в стенках которых и в выбросе возле них собран подъемный археологический материал в виде фрагментов сосудов, костей человека.

Материалы исследования разрушающейся части памятника

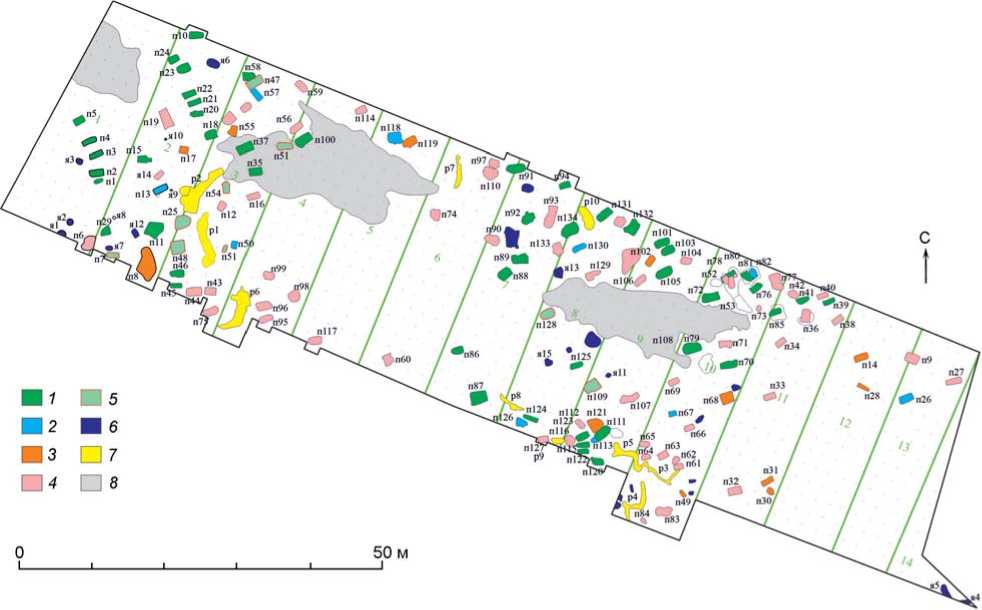

Археологические исследования в полевом сезоне 2023 г. охватили весь поврежденный участок могильника «Партизанское-3», попадающий в зону строительства нефтепровода. Общая площадь раскопа составила 4 530 м2. На раскапываемом участке исследовано 134 погребальных конструкции, 25 сопутствующих объектов – 15 ям и 10 ровиков (рис. 1). Изученные объекты (могилы, ямы, ровики) были сконцентрированы двумя группами в западной и восточной частях раскопанного участка. Отсутствие захоронений в центре раскопа обусловлено интенсивным разрушением этого участка памятника строителями нефтепровода. В то же время высокая концентрация разрозненных артефактов, преимущественно фрагментов керамической посуды, перемешанного грунта, позволяет предположить наличие безвозвратно утерянных погребений и в этой части могильника.

Повреждение верхних горизонтов не позволяет однозначно установить, какая часть погребений имела сверху курганные насыпи, а какая была представлена грунтовыми могилами без них. В то же время на общем плане раскопа и в процессе выполнения работ четко прослеживается определенная рядность захоронений, большая часть из которых ориентирована в направлении СВ–ЮЗ. Зафиксированные ровики лишь на отдельных участках позволяют предположить существование ранее курганных насыпей.

Все погребения можно разделить на несколько групп: погребения с костными останками и сопроводительным инвентарем (62 погребения), погребе-

Рис. 1. «Партизанское-3. Могильник». План раскопа.

1 – погребения с костными останками с сопроводительным инвентарем; 2 – погребения с костными останками без сопроводительного инвентаря; 3 – погребения без костных останков с сопроводительным инвентарем; 4 – погребения без костных останков без сопроводительного инвентаря (кенотафы); 5 – погребения с поясным набором; 6 – пустые ямы; 7 – ровики; 8 – техногенные нарушения.

ния с костными останками, без сопроводительного инвентаря (10 погребений), погребения без ко стных останков с погребальным инвентарем (кенотафы) (14 погребений), погребения без ко стных останков и без сопроводительного материала (48 погребений). Два погребения из 134 раскопанных содержали внутри-могильные деревянные конструкции.

Большая часть погребений, с учетом поврежденной строителями верхней части, имела незначительную глубину (от 12 до 50 см). Данный факт находит подтверждение в ранее изученных материалах культуры амурских чжурчжэней [Медведев, 1998, с. 15]. Единственным исключением является погр. 15: оно имело глубину могильной ямы до 1 м. Захоронение было совершено по обряду тру-положения. Погребенный лежал головой на юго-запад, череп обращен лицевой частью на северо-восток. Инвентарь погребения представлен единичной находкой – обнаруженным возле ног умершего железным ножом с прямым клинком и спинкой. Это единственное погребение на раскопанном участке с довольно глубоким залеганием ко стных останков. Ранее исследователями отмечалось, что глубокие захоронения довольно богаты сопроводительным инвентарем [Васильев, 2006, с. 83]. Однако в рассматриваемом варианте сопроводительный инвентарь достаточно скуден.

Особый интерес представляет погр. 115, содержащее внутримогильную деревянную конструкцию типа гроба-рамы, установленной для укрепления верхней части погребения, прорезавшего более раннюю грунтовую могилу. На уровне выявления деревянной конструкции у южного и восточного края, а также в западной и средней части пятна выявлены отдельные фрагменты керамики и костные останки человека. Костные останки, такие как череп, ко сти верхних и нижних конечно стей человека, а также предметы инвентаря зафиксированы значительно ниже под конструкциями, на глубине 0,3 м. Установлено, что захоронение совершено в неглубокой грунтовой яме подпрямоугольной в плане формы, ориентированной продольной осью по линии З–В. Захоронение совершено по обряду труположения. Погребенный лежал головой на запад, вероятно, на спине. Ноги сильно согнуты в коленях. Руки, вероятно, были вытянуты вдоль туловища. Череп обращен лицевой частью на юго-восток. Дно у деревянной конструкции не зафиксировано.

В восьми погребениях были найдены поясные наборы. Стоит отметить, что погребения с поясными наборами локализовались в ЮЗ части раскопанного участка на незначительном удалении друг от друга. Все поясные наборы подразделяются на две большие группы – тюркского и амурского типов. Пояс тюрк-

Рис. 2. «Партизанское-3. Могильник». Предметный комплекс.

1 – поясные наборы: 1а – пояс тюрского типа; 1б – бляхи «амурского типа»; 2 – наконечники стрел; 3 – керамический комплекс: 3а – станковый сосуд; 3б – лепной сосуд; 3в – сосуд-реплика металлического котла.

ского типа был зафиксирован в одном захоронении – в погр. 47 (рис. 2, 1а ). Пояс со стоит из 3 крупных распределительных блях, 6 полукруглых блях-оправ со срезанной нижней частью и верхним фестончатым краем и 11 суставных блях в форме «рыбки». В могиле поясной набор располагался в районе плохо сохранившихся тазовых ко стей в своем первоначальном виде.

Поясные наборы амурского типа и отдельные его бляхи обнаружены в 7 погребениях. Наиболее полный вариант украшения представлен в погр. 54, где зафиксировано 11 бронзовых пластин поясного набора. Локализовались они одной группой в районе плохо сохранившихся костей нижних конечностей. Все пластины по орнаментации средней зоны можно разделить на три группы. Первая представлена 8 пластинами, средняя зона которых разделена широким поперечным валиком. Верхняя и нижняя части пластины оформлены группой округлых прорезей, образующих две крестообразные фигуры. Вторая группа представлена 2 пластинами, в средней зоне которых расположена прорезная крестообразная фигура. Третья группа представлена одной пластиной с орнаментом в средней зоне в виде двух овальных фигур и одной крестообразной прорезной (рис. 2, 1б ). Единичные пластины, зафиксированные в иных погребениях, имели аналогичный орнамент в виде прорезной крестообразной фигуры в средней зоне предмета, что является наиболее типичным способом орнаментации поясных пластин данного типа.

Предметы вооружения массово зафиксированы в 24 погребениях. Большую часть коллекции составляют плоские и граненые наконечники стрел различных типов (срезни-лопаточки, срезни двурогие, листовидные с уплощенным пером). В некоторых погребениях (7, 41) наконечники стрел были зафиксированы компактной пачкой с элементами портупеи в виде оконечников-двойников и оконечников-трой-ников, что позволяет предположить наличие колчана в этих могилах. Представительная коллекция стрел говорит о высоком развитии военного дела у носителей культуры «амурских чжурчжэней» (рис. 2, 2 ).

Керамика обнаружена в 70 % могил, в половине из которых найдены целые и археологически целые емкости. Наибольшее количество сосудов в одном погребении – семь, в среднем два-три. Сосуды в погребениях с костными останками помещались у головы покойного, и в 30 % таких могил один, реже два сосуда дополнительно ставились у ног. Что касается погребений без костных останков, то здесь этот порядок (учитывая схожую ориентацию погребений) зачастую был нарушен, тем более что в них чаще встречается фрагментированная керамика, чем целые емкости.

Коллекция состоит из станковой (60 %) и лепной посуды (40 %). В могилах они встречаются в разных пропорциях: как правило, присутствуют и те и другие, но есть погребения только с лепными сосудами (40, 34, 118 и др.), или только со станковыми (3, 5, 43, 105 и др.).

К категории станковых отно сятся различные типы вазовидных и горшковидных со судов, шаровидные емкости, сосуды с дольчатым туловом. Как правило, они изготовлены из тонкозернистой формовочной массы, поверхность покрыта лощением, обжиг в основном восстановительный. У большинства станковых изделий есть сколы на венчике, специально нанесенные перед помещением в погребение. Декор сосудов включает плоский орнамент (лощеный), углубленный (прочерченный, нанесенный роликовым штампом) и выпуклый (выдавленный на круге). Нередко на одном сосуде могут присутствовать все три разновидности. Только на станковых сосудах встречаются разнообразные тамги и рисунки с бытовыми сценами – рыбак с гарпуном, скелет рыбы, схематическое изображение окружающей местности (рис. 2, 3а ).

Лепные сосуды – асимметричные, тонко стенные емкости, представлены невысокими горшками с гладким валиком под венчиком, крышками и, реже, вазовидными емкостями, в т.ч. с дольчатым туловом. Формовочная масса насыщена разнозернистым песком, обжиг окислительный. Горшки покрыты пищевым нагаром, в некоторых случаях как изнутри, так и снаружи. Орнамент – углубленный (прочерченные линии) или выпуклый (налепные валики, шишечки) (рис. 2, 3б ).

Керамические сосуды могильника Партизанский находят аналогии в материалах грунтовых некрополей Приамурья: протока Быстрая [Васильев, 1983], Надеждинский [Медведев, 1986, с. 77], Корсаков-ский [Медведев, 1986, с. 68, 73, 76, 78; Медведев, 1991] и др. Лепная керамика Партизанского продолжает мохэскую гончарную традицию Приамурья, она ближе к троицкой группе. Такие находки среди станковой посуды, как сосуд-реплика металлического котла из погр. 87 (рис. 2, 3в ), емкости с дольчатым туловом, фрагменты являются свидетельством влияния киданей на чжурчжэньское гончарство [Крадин, Ивлиев, 2014, с. 156, 171–172].

Заключение

Таким образом, проведенные в 2023 г. исследования позволили получить значительный объем информации, относящейся к культуре «амурских чжурчжэ-ней». Многие материалы были получены впервые, ранее на подобных памятниках они не фиксировались. В дальнейшем полученные данные работ станут ценным источником для изучения культуры населения Среднего Амура в IX–XIII вв.

Список литературы Чжурчжэньский могильник Партизанское-3 в Еврейской автономной области. Результаты спасательных раскопок в полевом сезоне 2023 года

- Васильев Ю.М Археологические исследования в Хабаровском крае. 1983 г. // Архив ИА РАН. - Р-1, № 9656. -184 л.

- Васильев Ю.М. Погребальный обряд покровской культуры (IX-XIII вв. н.э.). - Владивосток: Дальнаука, 2006. -376 с. EDN: QPEDHT

- Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л. История киданьской империи Ляо (907-1125). М.: Наука, Вост. лит., 2014. - 351 с.

- Медведев В.Е. Приамурье в конце I - начале II тысячелетия (чжурчжэньская эпоха). - Новосибирск: Наука, 1986. - 204 с. EDN: SXONKL

- Медведев В.Е. Корсаковский могильник: хронология и материалы. Новосибирск: Наука, 1991. - 173 с.

- Медведев В.Е. Курганы Приамурья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 144 с.