Цифровизация процесса проведения экспериментов в научных и образовательных организациях

Автор: Брюхова Е.М., Ежова З.В.

Статья в выпуске: 2 (63) т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена особенностям цифровизации процесса проведения экспериментов в научных и образовательных организациях. Рассмотрена актуальность и постановка проблемы. Представлены особенности и структурные схемы соврверенных решений (учебные виртуальные лаборатории, межотраслевые и отраслевые системы проведения эксперимента). В статье приведены конкретные примеры из российской практики. Показано, что именно отраслевые системы проведения экспериментов могут использоваться как для подготовки кадров, так и для совместной реализации исследовательских проектов, в которых задействованы сразу несколько организаций. Они являются гибким и приспособленным под конкретные задачи инструментом цифровизации процессов научно-исследовательской деятельности.

Цифровая трансформация, образовательные организации, научные исследования, учебные виртуальные лаборатории, межотраслевые и отраслевые системы проведения эксперимента

Короткий адрес: https://sciup.org/14130960

IDR: 14130960 | УДК: 378.147.88

Текст научной статьи Цифровизация процесса проведения экспериментов в научных и образовательных организациях

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 5

Согласно статистическим данным, на начало 2021 года в России трудились свыше 348 тысяч исследователей. Россия является одним из мировых лидеров по масштабам занятости в науке, а также по количеству проводимых исследований [8]. Научно-исследовательская деятельность активно поддерживается государством: подтверждением является рост числа проектов, посвящённых науке, из которых одними из наиболее значимых являются национальные проекты «Наука»1 и «Цифровая экономика Российской Федерации».

Вместе с растущим масштабом научной деятельности возрастает и сложность вызовов, возникающих перед наукой [3, 8, 9, 10]. В частности, не всегда научно-исследовательские организации обладают требуемыми вычислительными ресурсами для анализа и обработки данных, необходимыми компетенциями или возможностью вести совместную научную деятельность в силу территориальной удалённости ведущих научных центров страны.

Для решения перечисленных проблем создаются так называемые системы проведения дистанционных экспериментов, обладающих функционалом [6]:

-

• Организация и проведение экспериментов;

-

• Обработка данных на централизованных ресурсах;

-

• Обмен научно-техническими данными;

-

• Предоставление информационно-коммуникационных сервисов.

Одним из наиболее ярких и масштабных проектов, посвящённых тематике проведения дистанционных экспериментов, является Цифровая платформа совместных исследований (ЦПСИ2), разрабатываемая Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках национального проекта «Наука».

Согласно Концепции ЦПСИ [4], целью создания и разработки платформы является «обеспечение научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том числе с зарубежными учеными». Для достижения сформулированной цели будет использоваться другая государственная информационная система, предполагающая доступ к уникальным научным установкам с помощью инфраструктуры коллективного пользования – автоматизированная система предоставления сервисов научной инфраструктуры коллективного пользования (АС УСНИК).

Сравнительный анализ Концепций АС УСНИК [5] и ЦПСИ [4] позволяет сделать вывод о том, что АС УСНИК выполняет функции агрегатора информации объектов научной инфраструктуры коллективного пользования, то есть осуществлять функцию централизованного сбора и хранения данных, в то время как функционал ЦПСИ сосредоточен скорее на предоставлении и обмене научно-технической информацией, интеграции мирового научного сообщества и компетенций в российские исследования.

Для ЦПСИ определён следующий основной функционал, выполняемый, кроме прочего, с помощью сервисов, платформ и приложений АС УСНИК:

-

• Единый личный кабинет для научных сервисов, в т.ч. зарубежных;

-

• Взаимодействие учёных, в т.ч. удалённое участие в экспериментах, обмен научной информацией (при необходимости – с участием зарубежных коллег);

-

• Сбор и хранение экспериментальных данных;

-

• Формирование проектов, отчётности, совместная работа с документами.

Особенностью ЦПСИ является межгосударственный масштаб задач, возникающих перед системой, необходимость приведения к единому формату колоссального количества разрозненных хранилищ научной информации (по оценкам некоторых исследователей, их число превышает десять тысяч) [3], отсутствие возможности изменения параметров уникальной научной установки с помощью системы в целях безопасности.

Несколько иной подход к рассматриваемой тематике демонстрируют образовательные организации – создаются учебные виртуальные лаборатории. целью которых является демонстрация эксперимента или серий экспериментов в учебных целях.

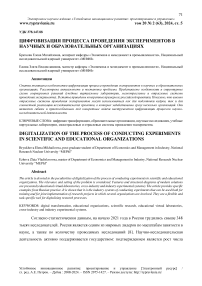

Отличительной особенностью экспериментов, проводимых в учебных целях, является возможность повлиять на условия эксперимента (параметры оборудования установки или стенда, входные данные и т.д.). Это становится возможным благодаря следующим ключевым факторам (рис. 1):

-

1. Ограниченный ряд пользователей (студентов), имеющих доступ к условиям эксперимента;

-

2. Особый контроль действий пользователей (преподавателем и/или администратором);

-

3. Зачастую более низкая производительность учебных стендов и установок по сравнению с научными установками.

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 5

Рис. 1. Структурная схема виртуальной лаборатории

Следует отличать программные виртуальные лаборатории, в которых не используются физические приборы и инструменты, а все эксперименты и опыты проводятся в компьютерном виде, и программно-аппаратные виртуальные лаборатории, позволяющие дистанционно управлять реальным оборудованием.

В НИЯУ МИФИ совместно с Госкорпорацией «Росатом» разработан ряд программных виртуальных лабораторий (виртуальные аналоги уран-графитовой подкритической сборки, критического стенда Годива, Цифровой двойник теплогидравлического стенда и т.д.). С помощью инструментов визуализации в среде виртуальной реальности возможно проводить лабораторные и исследовательские работы [8].

Программные лаборатории позволяют проводить опыты с дорогостоящим или опасным оборудованием, применение реальных аналогов которого в учебном процессе нецелесообразно. В то же время многие образовательные дисциплины требуют наличия практических навыков работы с реальным оборудованием. Можно привести примеры программно-аппаратных учебных виртуальных лабораторий:

-

• Интернет-лаборатория «Радиотелескоп МГТУ им. Н.Э. Баумана» [4];

-

• Лаборатория с удаленным доступом «Физические основы электроники» СибГУТИ [5];

-

• Виртуальные лаборатории МГУ им. Ломоносова (нелинейно-оптическая микроскопия, использование тканевых сфероидов и т.д.) [6].

Сложность применения программно-аппаратных виртуальных лабораторий заключается в необходимости разработки и интеграции специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять функции дистанционного управления оборудованием и обработки экспериментальных данных. С точки зрения структуры виртуальные лаборатории могут быть представлены как отдельной информационной системой (в случае программной виртуальной лаборатории), или же совокупностью учебных рабочих станций, учебного оборудования и информационной системы (для программно-аппаратных виртуальных лабораторий).

Другой тенденцией в цифровизации является создание отраслевых систем проведения эксперимента. Отраслевые системы проведения экспериментов могут использоваться как для подготовки кадров, так и для совместной реализации исследовательских проектов, в которых задействованы сразу несколько организаций. Рассмотрим несколько примеров таких отраслевых сетей и сформулируем их особенности.

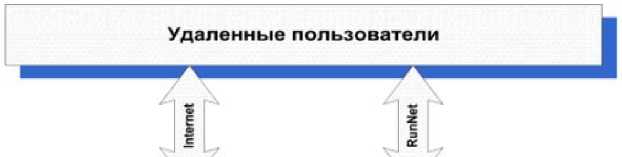

На основе распределенной лаборатории удаленного доступа «Наносент» создана российская система удаленного физического эксперимента в составе Национальной нанотехнологической сети. Сеть предполагает использование центров коллективного пользования научным оборудованием. Задачей сети является формирование «эффекта присутствия» благодаря таким элементам удалённого доступа, как доступ к интерфейсу управления, аудио- и видеосвязь с операторами эксперимента, сохранение данных на компьютере удалённого участника. Таким образом, специфику Национальной нанотехнологической сети составляет отсутствие централизованных серверов хранения и обработки данных: экспериментальные данные получают лишь непосредственные участники исследования (рис. 2).

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 20 № 2 (63), 2024, ст. 5

портал

Образовательные ресурсы

Сервер передачи данных и управления

ПО оля проведения в иртуального эксперимента

Рабочие станции соединенные с оборудованием

Рабочие станции соединенные с оборудованием

Рис. 2. Структурная схема Национальной нанотехнологической сети

С 2021 года в рамках федеральной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» ведутся работы по разработке и созданию аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства.

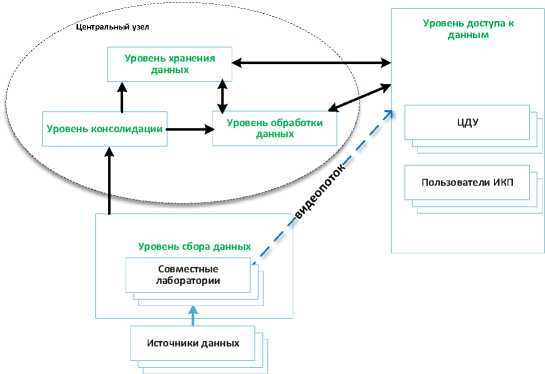

Согласно техническому заданию на платформу [7], целью проекта является «сбор и хранение научной информации с использованием единой системы классификации, а также предоставление данной информации и общесистемных информационно- телекоммуникационных сервисов участникам исследований». Определены следующие функции платформы (рис. 3):

-

• Планирование научных программ и экспериментов;

-

• Совместное проведение исследований в области УТС;

-

• Централизованное накопление научных данных и совместный доступ к ним, а

- также предоставление централизованных вычислительных ресурсов;

-

• Предоставление коммуникационных и информационных сервисов.

Рис. 3. Структурная схема Аппаратно-инфраструктурной платформы информационнокоммуникационного пространства

Отраслевые системы проведения экспериментов разрабатываются для консолидации научных данных и знаний по определённой тематике. Они обладают широким функционалом, но ограничены применением в рамках отрасли. С точки зрения структуры отраслевые системы проведения экспериментов представлены совокупностью рабочих станций, серверной инфраструктурой и информационной системой – интерфейсом доступа к сервисам.

Заключение

В рамках научно-исследовательской деятельности можно выделить следующие процессы, которые связаны с цифровизацией в рамках систем проведения экспериментов:

-

1. Планирование научных программ и экспериментов;

-

2. Участие в территориально-распределённых экспериментах;

-

3. Сбор и хранение научных данных;

-

4. Совместный анализ результатов экспериментов;

-

5. Публикация результатов научно-исследовательской деятельности;

-

6. Проведение публичных научных мероприятий – конференций, семинаров, а также информационный обмен между участниками научно-исследовательской деятельности.

Цифровизация процессов проведения экспериментов позволяет решить следующие системные задачи, стоящие перед отечественной наукой:

-

• Сокращение финансовых издержек на проведение экспериментов за счёт создания централизованных вычислительных ресурсов для анализа и обработки экспериментальных данных;

-

• Сокращение временных издержек благодаря совместному доступу к данным без необходимости прохождения длительных бюрократических процедур;

-

• Сокращение целого ряда издержек за счёт формирования «эффекта присутствия» на эксперименте без необходимости организации командировки;

-

• Стимулирование научно-исследовательской деятельности за счёт доступности научных данных и специализированного ПО для работы с данными;

-

• Обновление научно-исследовательской инфраструктуры при создании центров коллективного пользования;

-

• Подготовка кадров на реальном оборудовании или его виртуальных аналогах.

Цифровизация позволяет упростить и оптимизировать описанные процессы, в том числе для проведения эксперимента в научных и образовательных организациях (федеральные межотраслевые системы проведения экспериментов; учебные виртуальные лаборатории; отраслевые системы проведения экспериментов).

Федеральные межотраслевые системы обладают фактически неограниченными возможностями расширения и интеграции, в т.ч. с государственными информационными системами или зарубежными научными платформами. Однако практическая реализуемость федеральных межотраслевых систем вызывает сомнения: необходимо провести инвентаризацию и привести к единообразию более десяти тысяч существующих цифровых коллекций и банков данных научной информации.

Учебные виртуальные лаборатории создаются в целях поддержки учебного процесса. Существуют два типа виртуальных лабораторий: программные (без аппаратной инфраструктуры) и аппаратно-программные. Виртуальные лаборатории широко применяются в образовательных организациях.

Отраслевые системы проведения экспериментов могут использоваться как для подготовки кадров, так и для совместной реализации исследовательских проектов, в которых задействованы сразу несколько организаций. Они являются гибким и приспособленным под конкретные задачи инструментом цифровизации процессов научно-исследовательской деятельности.

Список литературы Цифровизация процесса проведения экспериментов в научных и образовательных организациях

- Антопольский А.Б. Научная информация и цифровое пространство знаний: постановка задачи для России // Наука и научная информация. 2020; № 3(1). С. 8-17. EDN: DTRKQQ

- Виртуальные подкритические стенды [Электронный ресурс] // VR Lab MEPhI. URL: https://vr.mephi.ru/ (дата обращения: 16.12.2021).

- Коломейченко А.С. и др. Роль информационно-консультационных служб в информационном обеспечении передачи инноваций в АПК // Научное мнение. 2014. № 5. С. 117-124. EDN: SGGETL

- Концепция Единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия (ЦПСИ) [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/files/20190705_Kontseptsiya_TSPSI_1.4.pdf (дата обращения: 12.12.2021).

- Концепция цифровой автоматизированной системы предоставления сервисов научной инфраструктуры коллективного пользования (АС УСНИКП) [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2019/07/Kontseptsiya_ AS_USNIKP (дата обращения: 12.12.2021).

- Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. - Минск: Изд-во БГУ, 1982. - 302 с.

- Наука России в 10 цифрах [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". URL: https://issek.hse.ru/news/442044357.html (дата обращения: 10.12.2021).

- Польшакова Н.В. и др. Цифровизация научно-исследовательской деятельности как основной инструмент мониторинга научно-технической работы вуза // Вестник ОрелГАУ. 2020. №1 (82). С. 122-129.

- Шамаева Е.Ф. Модели формализованной оценки и поддержки принятия решений при управлении региональным развитием на основе измеримых показателей / Е. Ф. Шамаева // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. - 2023. - Т. 11, № 4(43). DOI: 10.26102/2310-6018/2023.43.4.001 EDN: BGLQII

- Головин А.А. Управление качеством жизни населения с использованием бюджета социального времени: специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда): диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 2022. - 225 с. EDN: EPIBKW