Цифровой костыль для метода корректировок - как учесть данные локального рынка недвижимости

Автор: Баринов Н.П.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика - экономика и управление хозяйством

Статья в выпуске: 10 (265), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен метод сравнения продаж (количественных корректировок) при оценке недвижимости. Показаны различия в ценообразовании на теоретическом совершенном рынке и реальных рынках. Описаны особенности реализации метода в реальных условиях и предложена его модификация, позволяющая уточнить значения корректировок при оценке стоимости объекта оценки. Представлены пошаговая процедура и критерий оптимизации, основанные на контроле результатов поочередной оценки стоимости аналогов по данным усеченных выборок, полученных с применением бутстреп-технологии из исходной выборки аналогов. Обсуждены основные ограничения предложенной модификации метода корректировок.

Метод сравнения количественных корректировок, локальный рынок недвижимости, будстреп-технология, уточнение значений корректировок при оценке рыночной стоимости

Короткий адрес: https://sciup.org/170201775

IDR: 170201775

Текст научной статьи Цифровой костыль для метода корректировок - как учесть данные локального рынка недвижимости

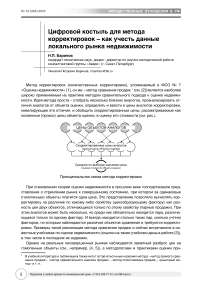

Метод корректировок (количественных корректировок), упоминаемый в ФСО № 7 «Оценка недвижимости» [1], он же – метод сравнения продаж 1 (см. [2]) является наиболее широко применяемым на практике методом сравнительного подхода к оценке недвижимости. Идея метода проста – отобрать несколько близких аналогов, проанализировать отличия аналогов от объекта оценки, определить и ввести в цены аналогов корректировки, нивелирующие эти отличия, и обобщить скорректированные цены, рассматриваемые как косвенные (прокси) цены объекта оценки, в оценку его стоимости (см. рис.).

Принципиальная схема метода корректировок

При становлении теории оценки недвижимости в прошлом веке господствовали представления о стремлении рынка к совершенному состоянию, при котором за одинаковые (гомогенные) объекты платится одна цена. Это представление позволяло вычислять корректировку на различие по какому-либо свойству (ценообразующему фактору) как разность цен двух объектов, отличающихся только по этому свойству (парные продажи). При этом аналогов может быть несколько, но среди них обязательно находится пара, различающаяся только по одному фактору. И всегда находится столько таких пар, сколько учтено факторов, по которым наблюдаются различия объектов сравнения и требуются корректировки. Примеры такой реализации метода сравнения продаж и сейчас встречаются в известных учебниках по оценке недвижимости (ссылки на такие учебники даны в работе [3]), в том числе в последних их изданиях.

Однако на реальных несовершенных рынках наблюдается заметный разброс цен на гомогенные объекты (см., например, [4, 5]), а методологами и практиками оценки при- знается наличие «внутреннего», «виртуального» разброса цен на недвижимость (см. [6]). В связи с этим сравнение по «паре продаж» лишь в исключительных случаях считается обоснованным, корректным приемом расчета величины корректировки. В большинстве случаев значения корректировок принимаются из иных источников информации, внешних по отношению к рассматриваемому локальному рынку.

Таким образом, при реализации метода корректировок на реальных рынках важно учитывать следующие особенности:

-

• метод используется в условиях недостатка степеней свободы, то есть когда аналогов не хватает для численного расчета необходимых корректировок или построения регрессионной модели для оценки стоимости. Число вводимых корректировок, как правило, сопоставимо с числом используемых аналогов и может превышать его;

-

• при применении метода требуется привлечение дополнительной информации об аналогах, внешней по отношению к располагаемой оценщиком. Свидетельством тому является широкое использование справочников, содержащих значения корректировок. Кроме справочников, оценщики могут использовать, например, соотношения из моделей рынков недвижимости, полученных при проведении кадастровой оценки, а также из публикаций о результатах исследования отдельных зависимостей на рынке. Но в любом случае без привлечения такой дополнительной информации реализация метода невозможна;

-

• по сути, метод является экспертным методом, так как о соответствии справочных значений корректировок конкретному локальному рынку судит «эксперт»-оценщик, не имея объективной информации об этом соответствии. Но и экспертным в полной мере метод назвать нельзя, так как экспертные методы предполагают привлечение нескольких экспертов для нивелирования их индивидуальных особенностей, чего не обеспечивается в случае одного «эксперта»-оценщика;

-

• оценщики на различных локальных рынках обычно используют справочные данные о средних значениях корректировок. При этом в справочниках, как правило, содержатся информация об интервалах возможных значений корректировок. Например, в известных справочниках оценщика под редакцией Л.А. Лейфера содержатся сведения о средних значениях корректировок, полученных для обширных рынков, о расширенных интервалах (являющихся, по сути, доверительными интервалами для средних значений), а также о диаграммах с еще бо ֜ льшим интервалом возможных значений корректировок.

В целом, наличие доступных справочников корректировок делает метод сравнения продаж весьма «технологичным», что и объясняет его широкое распространение в практике оценки недвижимости, несмотря на обоснованные претензии в его адрес.

Тем не менее остается актуальным и довольно острым вопрос: соответствуют ли характеристики локального рынка недвижимости соответствующим характеристикам «широкого» рынка (России, Москвы, Санкт-Петербурга, городов – миллионников и т. п.), для которого определена величина корректировки в справочнике? Иначе говоря, как взятое из справочника среднее (или иное) значение корректировки соответствует локальному рынку, территория которого ограничена расположением объекта оценки и использованных аналогов (подробнее о территории рынка при индивидуальной оценке недвижимости (см. [7]). Как уже отмечалось, оценщик, выбирая среднее (или иное) значение корректировки из справочника, не имеет объективной информации об этом соответствии.

Зададимся вопросом: можно ли приблизить корректировки и результат оценки стоимости к данным локального рынка на основании какого-либо объективно измеряемого критерия? И попытаемся дать ответ на него.

Исходные данные и постановка задачи

Имеются объект оценки О и шесть объектов-аналогов А 1– А 6, надлежащим образом отобранных оценщиком для расчетов, с ценами Р 1– Р 6 соответственно, отличающихся по m ценообразующим факторам и требующих ввода соответствующих корректировок, представленных справочными средними значениями k 1 ср , k 2 ср , …, kmср и граничными значениями каждой из них [ kimin , kimax ].

Предполагаются единые условия ценообразования для всех объектов сравнения согласно пункту 22б ФСО № 7 [1] – в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным.

Есть понимание, что справочные средние значения корректировок могут не соответствовать (и, скорее всего, не соответствуют) рассматриваемому локальному рынку.

Необходимо найти объективный критерий и процедуру, помогающие подобрать значения корректировок, приводящие к защищаемому приближению оценки стоимости объекта к имеющимся данным локального рынка при изменении значений корректировок k 1, k 2, …, km в пределах их возможных значений [ kimin , kimax ].

Решить поставленную задачу в «классическом» варианте метода корректировок, по мнению автора настоящей статьи, не представляется возможным. Введение корректировок в цены аналогов переводит их (хотя и с ошибками) в цены объекта оценки, и тем самым разрывается связь с исходными рыночными данными об аналогах. Эта связь сохранялась бы, если корректировки можно было считать полными и точными, но последнее как раз ставится под сомнение постановкой задачи. В этих условиях невозможно судить о корректности перехода от рыночных цен аналогов к ценам на объект оценки, отличающийся от аналогов по своим свойствам.

Одним из преимуществ альтернативного метода оценки стоимости – метода регрессионного анализа – является возможность получения оценок стоимости для любого аналога, использованного при построении регрессионной модели. По средней величине ошибки аппроксимации (модуля отклонения оценки стоимости от наблюдаемой цены, отнесенного к величине этой цены), как и по сумме квадратов остатков модели, можно судить о степени приближения оценок регрессионной модели к исходным рыночным данным. Дополнительным (но не единственным) условием получения несмещенной оценки является равенство нулю среднего значения остатков модели.

Метод корректировок, как уже отмечено, применяется в условиях недостатка степеней свободы, то есть когда невозможно построить адекватную регрессионную модель. Однако у этих методов (как и любых других методов сравнительного подхода) есть общий признак, позволяющий и в методе корректировок применить аналогичные показатели приближения к рынку. Этим признаком являются единые условия ценообразования объекта оценки и его аналогов.

Если единообразно рассчитать стоимость каждого аналога методом корректировок с использованием информации о других аналогах и оценить расхождение результатов с наблюдаемыми ценами, то можно получить информацию о приближении результатов оценки к рыночным данным. Эта дополнительная информация в условиях единого ценообразования аналогов и объекта оценки дает основание считать результат расчета стоимости объекта оценки приближенным к рынку в той же мере, в которой к нему в среднем приближены оценки стоимости аналогов.

Наблюдаемую цену любого аналога Рi можно представить в виде суммы его стоимости Wi и случайной субъектной составляющей μi :

Р i = W i + μ i .

Аналогичным образом величину извлекаемой из справочника корректировки kiср можно представить как сумму ее «истинного» для конкретной оценки значения ki0 и случайной ошибки Δ ki :

kiср = ki0 + Δ ki .

Тогда выражение для скорректированной цены аналога (рассматриваемой как одна из цен объекта оценки) принимает следующий вид:

Рiо = Рiск = Wi + μi + ki0 + Δ ki.

Обозначая сумму стоимости аналога Wi и истинной корректировки ki0 как стоимость объекта оценки Wо , можно записать скорректированную цену в виде суммы стоимости объекта оценки и двух случайных величин – субъектной составляющей μi и погрешности ввода корректировки Δ ki :

Рiо = Рiск = Wо + μi + Δ ki.

Если требуется ввод нескольких ( m i < m ) корректировок, то выражение тривиальным образом обобщается:

mi

P io = W o + д ,+£а k j .

j =1

Итак, в скорректированной цене каждого аналога (цене объекта) содержится информация о стоимости объекта оценки, «зашумленная» случайными ошибками ввода корректировок на его различия в свойствах от объекта оценки и составляющей, вносимой субъектами оценки и не зависящей от этих свойств. Есть все основания считать эти две случайные величины независимыми друг от друга, поэтому дисперсия их совместного воздействия (общей ошибки) является суммой дисперсий каждой из его составляющих.

Оценка стоимости объекта оценки Vo в методе корректировок определяется как среднее значение n скорректированных цен аналогов:

1 n 1 n 1 n 1 nmi 1 n 1 nmi

V o = У P o = У W o + У ц , + УУ а k j =W o + У ц , + УУ а k j .

n i =1 n i =1 n i =1 n i =1 j =1 n i =1 n i =1 j =1

1 n

Предполагается, что среднее значение субъектной составляющей У ц, равно нулю n ,=i в силу симметричного распределения ее значений относительно средней цены гомогенного объекта. Эта составляющая представляет собой «шум», влияние которого можно уменьшать только усреднением скорректированных цен. На практике эффективность такого уменьшения повышается при увеличении количества используемых аналогов, для которых число требуемых корректировок не превышает заданное число m. При этом сред-

1 n mi няя по всем аналогам ошибка корректировок ^^Аk может рассматриваться как си-пп стематическая погрешность, приводящая к смещению оценки стоимости. Надо отметить, что нулевое значение систематической погрешности достигается не только в случае равенства нулю всех составляющих Δkj , но и в случае их взаимной компенсации.

Как видно, оценка стоимости объекта тем ближе к его стоимости, чем меньше общая ошибка, вносимая субъектной составляющей и ошибками корректировок. Проблема, однако, заключается в том, что значения ни одной из этих случайных величин в скорректированной цене неизвестны. И если в отношении естественного «шума» субъектной составляющей мы не можем предпринять шаги по его уменьшению, то уменьшение погрешностей вносимых оценщиком корректировок – в его же руках. Снижение в разумных пределах общей ошибки после уточнения значений корректировок (то есть снижения погрешностей их ввода) может свидетельствовать об уменьшении неопределенности (о повышении «точности») оценки.

Итак, для обеспечения «связи с локальным рынком» на первом этапе необходимо провести поочередную оценку стоимости всех аналогов по данным о других аналогах. После этого можно выбрать целевую функцию (критерий оптимизации) и провести оптимизацию значений потребных корректировок.

Этап 1. Размножение выборок и оценка стоимости аналогов

Размножение выборок

Для решения поставленной задачи следует обратиться к широко известной в статистике технологии размножения выборок (resampling, jaсkknife, bootstrap) (см., например, [8]). Суть технологии заключается в увеличении объема статистической информации за счет генерации выборок меньшего размера из имеющейся выборки данных. Известно, что эта технология применялась и в оценке недвижимости (см., например, [9]) с целью получения оценок стоимости одного объекта оценки по нескольким выборкам и оптимизации состава выборки.

Сформируем шесть выборок (по числу аналогов), каждая из которых содержит по пять аналогов, за исключением одного выбранного:

выборка 1 (без аналога А 1): А 2 , А 3 , А 4 , А 5 , А 6;

выборка 2 (без аналога А2 ): А 1 , А 3 , А 4 , А 5 , А 6;

выборка 3 (без аналога А 3): А 1 , А 2 , А 4 , А 5 , А 6;

выборка 4 (без аналога А 4): А 1 , А 2 , А 3 , А 5 , А 6;

выборка 5 (без аналога А 5): А 1 , А 2 , А 3 , А 4 , А 6;

выборка 6 (без аналога А 6): А 1 , А 2 , А 3 , А 4 , А 5.

Можно сформировать дополнительные выборки, содержащие по четыре аналога (за исключением выбранного), например, из выборки 1 (без аналога А 1): ( А 3 , А 4 , А 5 , А 6), ( А 2 , А 4 , А 5 , А 6), ( А 2 , А 3 , А 5 , А 6), ( А 2 , А 3 , А 4 , А 6), ( А 2 , А 3 , А 4 , А 5). Это позволило бы сопоставить каждому выбранному аналогу еще по пять выборок, что заметно увеличило бы объем данных для дальнейшей обработки и повысило надежность статистических выводов. Однако для простоты изложения и понимания предлагаемой процедуры ограничимся «основными» шестью выборками по пять аналогов.

Оценка стоимости исключенного из выборки аналога по выборке из пяти оставшихся аналогов при средних значениях корректировок

В дополнение к размножению выборок аналогов прибегнем к «размножению» объектов оценки.

Шаг 1 . Аналог А 1 назначается «временно исполняющим обязанности – ВРИО» объекта оценки: А 1 = Врио 1 О.

Вычисляется оценка стоимости первого аналога V 1 по ценам Р 2 –Р 6 оставшихся пяти аналогов выборки 1 при средних значениях k 1 ср, k 2 ср, …, kmср необходимых корректировок из справочников:

-

V 1 = F 1 ( P 2 –P 6 , k 1 ср , k 2 ср , …, k mср ) .

Например, при мультипликативных корректировках оценка стоимости первого аналога может быть представлена следующим образом:

-

V — E P* k 1 cpi k 2 cpi- k mcpi ,

-

5 i =2

где k 1 срi, k 2 срi,…kmсрi – средние справочные значения корректировок по первому, второму и m -му факторам соответственно, отвечающие различиям по этим факторам между оцениваемым и i -м аналогами.

Вычисляются разность цены и оценки стоимости первого аналога и ее квадрат:

P 1 – V 1 , ( P 1 – V 1 )2.

Шаги 2–6. Операции шага 1 повторяются в отношении второго – шестого аналогов и выборок 2–6 соответственно, расчеты дают следующие результаты:

А 2 = Врио 2 О, V 2 = F 2 ( P 1 , P 3 –P 6 , k 1 ср , k 2 ср , …, k mср ) , P 2 – V 2 , ( P 2 – V 2 )2;

А 3 = Врио 3 О, V 3 = F 3 ( P 1 –P 2 , P 4 –P 6 , k 1 ср , k 2 ср , …, k mср ) , P 3 – V 3 , ( P 3 – V 3 )2;

А 4 = Врио 4 О, V 4 = F 4 ( P 1 –P 3 , P 5 –P 6 , k 1 ср , k 2 ср , …, k mср ) , P 4 – V 4 , ( P 4 – V 4 )2;

А 5 = Врио 5 О, V 5 = F 5 ( P 1 – P 4 , P 6 , k 1 ср , k 2 ср , …, k mср ) , P 5 – V 5 , ( P 5 – V 5 )2;

А 6 = Врио 6 О, V 6 = F 6 ( P 1 – P 5 , k 1 ср , k 2 ср , …, k mср ) , P 6 – V 6 , ( P 6 – V 6 )2.

Число необходимых корректировок при вычислении оценок стоимости V 1 –V 6 может меняться в зависимости от различий в свойствах используемых объектов сравнения, однако, чтобы не усложнять выкладки, считается, что в подобных случаях невостребованные корректировки равны нулю (или единице в мультипликативной модели).

Полученные разности Pi – Vi цен и оценок стоимости каждого аналога дают связь с данными локального рынка – чем в среднем меньше (в разумном диапазоне) эти разности, тем точнее оценки стоимости.

Этап 2. Выбор целевой функции (критерия оптимизации)

Как уже отмечалось, оценка стоимости объекта определяется как среднее значение скорректированных цен использованных аналогов. Это вполне согласуется с взглядом на рыночную стоимость как на среднее значение всех возможных цен на такой же (гомогенный) актив на рассматриваемом рынке (см. [7]). Наилучшая оценка среднего значения достигается, как было показано Карлом Фридрихом Гауссом в конце 18-го века, при минимальном значении суммы квадратов отклонений среднего значения от индивидуальных значений случайной величины. Наглядное объяснение этого можно найти, например, в главе 5 издания [10].

Также уместно вспомнить множественную регрессию, обеспечивающую получение эф- фективных несмещенных оценок стоимости методом наименьших квадратов (МНК).

Таким образом, в качестве целевой функции принимается сумма квадратов отклонений (или, что эквивалентно, среднеквадратическая ошибка) оценок стоимости аналогов от их наблюдаемых цен, в качестве критерия оптимизации – минимальное значение этой функции:

Л ( p i -V. ) = min или 1- Л ( p i - V ) 2 = min .

i =1 n i =1

Альтернативной целевой функцией могла бы служить сумма модулей отклонений

-

" 1 ^IP-- VI

ЛIP -V, I = min или средняя ошибки аппроксимации — Л—□— = min• Однако исполь-i=1 n i=i pi зующая такой критерий минимизации так называемая медианная регрессия дает смещенные оценки стоимости. В связи с этим во избежание риска получения дополнительного неконтролируемого смещения результата оценки методом корректировок следует отказаться от применения этого критерия.

1 n

Тем не менее среднее значение отклонений Л ( p - V ) может служить полезным пока- n i =1

зателем отсутствия смещения результата оценки. Для этого оно не должно существенно отличаться от нуля.

Итак, выбрав целевую функцию, можно сделать следующий шаг.

Шаг 7. Рассчитывается и запоминается значение суммы квадратов невязок – отклонений наблюдаемых цен аналогов от полученных оценок их стоимости при средних значениях корректировок:

n 2

Этап 3. Оптимизация значений корректировок

Шаг 8. Изменяя значения корректировок k 1 , k 2 , …, km в пределах возможных значений [ kimin, kimax ] каждой из них, добиваемся, чтобы сумма квадратов невязок при «оптимальных» значениях корректировок k 1 орt, k 2 oрt, …, kmoрt была меньше аналогичной суммы при их средних значениях:

n 2 n 2

Меньшее значение суммы ]Г ( P i - V^ по сравнению с исходным (при средних значениях i =1

корректировок) при прочих равных является аргументом в пользу применения уточненных корректировок для расчета стоимости объекта оценки. Основанием этому служит единое ценообразование всех объектов сравнения, относящихся к одному сегменту рынка недвижимости. В единых условиях ценообразования лучшее приближение цен аналогов к оценкам их стоимости, полученным в «оптимальной» модели, означает, что и стоимость объекта оценки также будет определена с помощью «оптимальной» модели лучше, чем с помощью альтернативной.

Добиваясь минимума суммы квадратов невязок, следует помнить о наличии разброса цен на гомогенные объекты. Этот разброс, вносимый субъектами рынка, не может быть уменьшен даже в модели с идеальными набором и значениями корректировок, отражаю- щих различия в свойствах объектов. И если, например, разброс цен на один объект недвижимости характеризуется значениями порядка ±10–15 процентов относительно средней цены (см. [6]), то максимальные по абсолютной величине невязки модели с оптимизированными корректировками не должны быть заметно меньше указанного разброса. В противном случае можно говорить о «перерегулировании» системы корректировок и необоснованности полученного результата оценки.

Изменяя значения корректировок в ту или иную сторону от средних значений, оценщик должен иметь экономические аргументы для объяснения такого изменения. Минимизация суммы невязок сама по себе является сугубо математической операцией, и формальный минимум может быть достигнут при весьма экзотических сочетаниях значений корректировок. Например, минимум может быть получен при нулевых значениях нескольких корректировок, притом что по соответствующим им факторам объекты сравнения существенно различаются.

Задача оценщика – получить результат, удовлетворяющий здравому смыслу (экономической логике) и не противоречащий имеющимся данным локального рынка. Такой результат может соответствовать сумме квадратов невязок, которая меньше исходного значения (при средних значениях корректировок), но превышает формальный минимум без учета разумных ограничений на величины корректировок.

Подбор значений корректировок можно проводить вручную, однако в распоряжении каждого оценщика имеется инструмент «Поиск решения» электронных таблиц MS Excel, помогающий решать эту задачу существенно быстрее. При этом необходимо обеспечить порядок следования значений корректировок (согласно описываемой зависимости стоимости от рассматриваемого фактора) после оптимизации такой же, как и до нее. То есть необходимо задавать этот порядок в качестве ограничений макроса «Поиск решения», иначе при оптимизации он может быть нарушен. Также могут быть заданы границы возможных значений корректировок [ kimin , kimax ]. Кроме того, может потребоваться выполнение иных требований, следующих из экономических соображений, например требование гладкости функции, описывающей влияние ценообразующего фактора на стоимость (подробнее об аналогичном задании порядка следования цифровых меток и обеспечении гладкости функции при оптимизации см. [11]).

Этап 4. Вычисление оценки стоимости объекта оценки

Оптимизированные значения корректировок позволяют получить оценки стоимости аналогов в среднем более близкие к их ценам. Учитывая единые условия ценообразования объектов сравнения, можно, как уже отмечалось, рассчитывать и на более точную оценку стоимости объекта оценки. Таким образом, можно сделать следующий шаг.

Шаг 9. Используя значения корректировок k 1 opt, k 2 opt, …, kmopt , соответствующие полученному на предыдущем шаге минимуму суммы квадратов невязок, рассчитывается оценка стоимости объекта оценки по данным о шести аналогах А 1 –А 6:

V о = F о [ P 1 –P 6 , ( k 1 opt , k 2 opt , …, k mopt )].

Эта оценка может рассматриваться как наилучшая при выбранных аналогах и наборе корректировок.

Полученное решение – не единственное из возможных оценок и не является в этом смысле теоретически наилучшей (несмещенной и эффективной) оценкой стоимости. В методе корректировок не предусмотрена возможность непосредственного контроля показателей эффективности и несмещенности оценки. Речь может идти лишь об улучше- нии использования справочных данных посредством приближения возможных значений корректировок к локальному рынку по аналогии. Это приближение достигается за счет организации «обратной связи» с рыночными данными посредством размножения выборок и «объектов оценки» (технологии bootstrap), которая и дает информацию о степени такого приближения. В «классическом» методе корректировок такой информации нет, и получение дополнительной информации позволяет улучшить оценку стоимости.

Иными словами, предлагаемые процедура и критерий – это лишь дополнительная поддержка («костыль») для метода корректировок. Они не устраняют «родимые пятна» метода, разработанного при иных представлениях о ценообразовании на рынках недвижимости. Однако предложенная «обратная связь» в расчетной модели с данными локального рынка может существенно повысить обоснованность получаемого на нем результата оценки, особенно в случаях существенных различий условий ценообразования на локальном и «широком» рынках, для которого приведены справочные значения корректировок.

В то же время могут быть ситуации, когда изменение значений корректировок не приведет к уменьшению среднеквадратического отклонения оценок стоимости и наблюдаемых цен аналогов. Однако, судя по предварительной апробации предлагаемой модификации метода, таких ситуаций на практике не должно быть много. Практика применения предлагаемой модификации метода могла бы выявить такие ситуации и описать границы ее корректного применения.

Важный вопрос – число аналогов, необходимых для реализации описанной модификации метода корректировок. Представляется, что шесть аналогов – необходимый минимум по двум соображениям. Прежде всего это достаточный объем «усеченных» до пяти аналогов выборок, которые используются для оценок стоимости каждого аналога, рассматриваемого как ВРИО объекта оценки. Кроме того, при необходимости увеличения статистического материала и надежности статистических выводов (см. Этап 1) остается приемлемым и объем дополнительных выборок, усеченных до четырех аналогов. Наконец, оценка стоимости оцениваемого объекта по шести аналогам с уточненными корректировками дает возможность рассматривать размах скорректированных цен аналогов как интервал, сопоставимый с интервалом, в котором может находиться стоимость объекта (см. [12]).

Еще один вопрос – число корректировок, при которых целесообразно применение предлагаемой модификации метода. Предлагаемая процедура не накладывает дополнительные ограничения на максимально допустимое число корректировок. Минимальное же число корректировок определяется исходя из числа степеней свободы, необходимых для построения корректных регрессионных моделей. Если степеней свободы для этого достаточно, то более надежный результат будет получен с помощью регрессионной модели. В противном случае можно применять модификацию метода корректировок. Известные оценки минимального необходимого числа степеней свободы дают соотношение числа аналогов n и учитываемых ценообразующих факторов m в пределах n = 2( m + 1), … , 3 m . Это означает, что, располагая шестью аналогами, применять предлагаемую модификацию метода корректировок целесообразно уже при необходимости ввода корректировок по трем ценообразующим факторам.

Применение оценщиком предложенной процедуры имеет плюсы и минусы. Приближенные к локальному рынку недвижимости значения корректировок и оценки стоимости объекта, простой количественный критерий оптимизации – несомненные плюсы. Возникающая в то же время необходимость обосновывать отступления величины корректировок от средних справочных значений – скорее, минус. Хотя, по мнению автора, необходимость обоснования применения их средних значений на локальном рынке – минус не меньшего порядка. Представляется, что в целом плюсы превышают минусы, однако в каждой ситуации оценщик сам может сделать свой выбор.

Создание расчетной модели, реализующей предлагаемую процедуру в среде электронных таблиц MS Excel, не представляет какие-либо трудности для специалиста, умеющего писать макросы в этой среде, поэтому, а также учитывая профиль журнала, в настоящей публикации эти вопросы не обсуждаются.

Выводы

Предложенная модификация метода сравнения продаж (количественных корректировок) с уточнением справочных значений корректировок позволяет получать более обоснованные оценки стоимости объектов недвижимости по сравнению с «классической» реализацией метода.

Меньшая неопределенность оценки стоимости объекта оценки достигается за счет оптимизации значений корректировок с учетом данных локального рынка недвижимости, на котором проводится оценка, в единых условиях ценообразования объекта оценки и аналогов. В свою очередь, «обратная связь» расчетной процедуры с данными локального рынка осуществляется за счет контроля оценок стоимости аналогов по выборкам, размноженным с помощью bootstrap-технологии. Дополнительная информация, получаемая при сопоставлении цен аналогов с оценками их стоимости, и обеспечивает повышение обоснованности оценки объекта оценки.

Создание расчетной модели, реализующей предлагаемую модифицированную процедуру в среде электронных таблиц MS Excel, не представляет какие-либо трудности. Учитывая широкое использование метода корректировок в практике оценки недвижимости, задача повышения обоснованности получаемых с его помощью оценок стоимости представляется актуальной. Необходимость развития методологии определения корректировок, в том числе методов, основанных на технологиях bootstrap, отмечена в резолюции XV Поволжской научно-практической конференции [13], на которой был презентован предложенный подход.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА«ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

•

•

• полный комплекс работ по предпечатной подготовке текстов^^ (редакторская и корректорская правка, верстка, вычитка верстки и внесение правки, разработка дизайн-макетов обложек книг)

-

• выполнение только отдельных видов работ

разработку рекламных модулей и блоков по желанию заказчиков изготовление баннеров для интернет-сайтов (простых и анимированных)

-

• содействие размещению заказа на печать материалов в проверенной типографии и сопровождение заказа

Цены договорные, не выше среднерыночных, постоянным заказчикам скидки. Возможны все варианты оплаты.

С примерами ранее выполненных работ можно ознакомиться на сайте на странице «Услуги редакции».

Контакты редакции

Климентовский пер. д. 1, стр. 1

Список литературы Цифровой костыль для метода корректировок - как учесть данные локального рынка недвижимости

- Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 сентября 2014 года № 611. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

- Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков: распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 6 марта 2002 года № 568-р. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

- Баринов Н. П., Аббасов М. Э. Метод парных продаж. Еще раз о границах применимости // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 12 (159). С. 6-14.

- John W. Pratt, David A. Wise and Richard Zeckhauser Price Differences in Almost Competitive Markets // The Quarterly Journal of Economics Vol. 93, No. 2 (May, 1979), pp. 189-211. URL: https://www.jstor.org/stable/1883191

- Зельдин М. А., Баринов Н. П., Аббасов М. Э. Как распределены цены на рынке гомогенных товаров // Бюллетень RWAY. 2012. № 209. С. 168-173.

- Баринов Н. П. О разбросе цен на один объект недвижимости (результаты опроса специалистов) // Бюллетень RWAY. 2017. № 271. С. 104-120. URL: http://sroroo.ru/upload/ iblock/347/o-razbrose-tsen-na-nedvizhimost_barinov-n.p.pdf

- Баринов Н. П. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Современный взгляд // Вопросы оценки. 2019. № 1. С. 2-16.

- Шитиков В. К., Розенберг Г. С. Рандомизация и будстреп: статистический анализ в биологии и экологии с использованием R. Тольятти: Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук, 2013. 225 с. URL: http://www.ievbras.ru/download/Random. pdf

- Макс Каммероу. Теория оценки недвижимого имущества: Альтернативный способ преподавания методов расчетной оценки цен для недвижимого имущества // Вопросы оценки. 2010. № 1. С. 2-25.

- Канеман Д., Сибони О., Санстейн К. Р. Шум. Несовершенство человеческих суждений / пер. с англ. М.: АСТ, 2021. 544 с.

- Баринов Н. П. Автоматизированное выявление нелинейных связей при построении регрессионных моделей индивидуальной оценки недвижимости. Практика // Вопросы оценки. 2022. № 2. С. 2-10.

- Баринов Н. П., Захматов Д. Ю. Об оценке стоимости по одному аналогу и необходимом числе аналогов в методе количественных корректировок // Вопросы оценки. 2022. № 3-4. С. 7-13.

- Юбилейная XV Поволжская научно-практическая конференция «Стоимостная оценка. Новые методы и подходы, основанные на цифровых технологиях. Инструменты и решения» (15-17 июня 2023 года, г. Нижний Новгород) // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2023. № 7 (262). С. 110-112.