Цифровой разрыв как контекст институционализации передачи знаний в префигуративной модели культурной трансмиссии

Автор: Гелих Олег Яковлевич, Покровская Надежда Николаевна, Трапицын Сергей Юрьевич

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Методология и инструментарий управления

Статья в выпуске: 2 (134), 2022 года.

Бесплатный доступ

Межпоколенческие различия цифровой компетентности компенсируются в рамках тесных внутрисемейных отношений в формате передачи знаний и навыков от младших членов семей старшим. Социальные институты образования построены по постфигуративной модели, пандемия показала необходимость опираться не только на обмен знаниями внутри малых групп, но и развитие нового формата образовательных процессов.

Цифровой разрыв, цифровые компетенции, передача знаний, образование, трансмиссия культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/148324354

IDR: 148324354

Текст научной статьи Цифровой разрыв как контекст институционализации передачи знаний в префигуративной модели культурной трансмиссии

Пандемия обострила проблему цифрового развития [5]. Технологические задачи развития телекоммуникационной инфраструктуры и доступности оборудования решались в первые недели и месяцы пандемии государственными и добровольческими структурами. Вместе с тем, необходимость освоения

ГРНТИ 06.73.15

Олег Яковлевич Гелих – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры управления образованием и кадрового менеджмента Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

Надежда Николаевна Покровская – доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры инновационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина), профессор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, профессор кафедры связей с общественностью и рекламы Института философии человека Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, профессор кафедры экономики и управления социально-экономическими системами Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Сергей Юрьевич Трапицын – доктор педагогических наук, профессор заведующий кафедрой управления образованием и кадрового менеджмента Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

Статья поступила в редакцию 29.01.2022 .

навыков пользования и повышения коммуникативной компетентности выявила направления развития социального института образования. Если внутри малых групп обмен знаниями и навыками осуществляется на уровне межличностной конфигуративной и префигуративной модели трансмиссии культуры, т.е. представления о цифровом мире и знания способов достижения целей в нём передаются между членами семьи в зависимости от наличия опыта, а опыт действий в цифровом мире накоплен в большей мере младшими поколениями, нежели старшими, в отличие от целостного жизненного опыта и практик реализации своих интересов и потребностей в жизненном мире.

Цифровой разрыв спонтанно закрывается на микро-уровне, в то время как на уровне общества и государства социальной институционализации передачи знаний, построенной по префигуративной модели, не происходит. Если в бизнес-структурах обнаруживается смещение в наставничестве между поколениями: администрации предприятий поощряют молодых сотрудников, готовых вовлекать всех участников организационных процессов в применение удобных цифровых инструментов и делиться навыками, то на уровне социального института образования пока редко можно встретить ситуацию, например, когда преподаватели приглашают учащихся помочь в освоении цифровых технологий.

В данном материале приводится обоснование необходимости более широкого вовлечения групп, обладающих опытом эффективного решения задач, вне зависимости от поло-возрастной категории, в цифровом пространстве к обмену компетенциями и передаче знаний.

Понятие и характеристики цифрового разрыва как предмета социологического анализа Социально-управленческие подходы к пониманию содержания цифрового разрыва достаточно быстро включили в проблематику данной концепции как технологическую оснащённость, так и неравенство в овладении цифровыми компетенциями, включая как причины такого неравенства, так и его последствия, а также рекомендации по их смягчению и разрешению проблемных узлов.

Цифровой разрыв (digital divide, digital gap) нередко понимают в техническом смысле как разницу в степени оснащённости между категориями населения [4], в зависимости от наличия доступа к надежному стабильному высокоскоростному Интернету. ОЭСР в 2001 г. дала определение этого понятия как «разрыв между отдельными лицами, домашними хозяйствами, организациями и географическими регионами, находящимися в разном социально-экономическом положении с точки зрения их возможностей доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и использованию сети Интернет для самых разных целей» [12, p. 5]. Прежде всего, цифровой разрыв рассматривался как межрегиональный и межстрановый [7], в то же время уже в начале 2000-х гг. исследователи указали на социальные эффекты расширения (и сужения) доступа к цифровым технологиям [6], в частности, на проблему виртуального неравенства (см.: https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide ; https://www.statista.com/statistics/249562/number-of-worldwide-internet-users-by-region ), включая гендерное неравенство [8].

Социально-управленческий анализ может опираться на иное определение цифрового разрыва как «нового вида социальной дифференциации, связанный с обладанием различными возможностями использования современных информационно-коммуникационных технологий» [1, с. 210].

Содержательные элементы цифрового разрыва как задачи социального управления

Сегодня в анализ цифрового разрыва включают следующие аспекты: доступ к контенту (технический, языковой, регулятивный, с учётом действий национальных регуляторов, с точки зрения уровня доступа и защиты персональных данных и т.п.) [9]; навыки и компетенции использования цифровых инструментов (включая коммуникативные навыки, умения пользователя и владение программным обеспечением); особенности восприятия и навыки освоения контента (в частности, способность продуктивно взаимодействовать с контентом в форматах: звуковом, текстовом, статических изображений и видео); когнитивные способности человека осваивать значительные объемы информации и распознавать искусственные алгоритмические дискриминационные тенденции (например, в сфере управления персоналом широко стоит проблема выявления искажений, когда алгоритмы отсеивают сотрудников на основе стереотипов, фиксируя и амплифицируя неравенство), аналитические способности; коммуникативная компетентность (умение оптимизировать транзакционные издержки, затраты времени и проч. для достижения целей взаимодействия), умение выстраивать взаимодействие [2].

Для целей развития социального института образования можно рассмотреть «восходящие» формы цифрового разрыва от hardware к мягким навыкам, которые ставят соответствующие задачи перед управленческой системой: расхождение в техническом доступе должно сниматься проектами развития инфраструктуры и программами оснащения образовательных учреждений оборудованием; освоение цифровых навыков и знаний (включая простейшие навыки, такие как умение прикрепить файл к электронному письму) должно начинаться в начальной школе и включать в себя обмен знаниями внутри семьи, между учащимися, между учащимися и учителями; проблема оценки качества использования цифрового мира для удовлетворения потребностей на кратко- и долгосрочном горизонте планирования, включая вопросы обеспечения кибербезопасности и формирования коммуникационной компетентности, позволяющей отличать подлинные источники данных, решать нестандартные задачи и максимизировать эффективность, т.е. степень достижения целей при минимальных необходимых для этого затратах временных, финансовых и проч. ресурсов.

Последний пункт необходимо рассматривать в более сложном комплексе взаимоотношений, например, в рамках кружков и дополнительного образования, обмена знаниями в организациях и на предприятиях, а также в условиях организации образовательных процессов на основе телекоммуникационных технологий и практик геймификации. Это позволяет перевести освоение навыков кибербезопасности и коммуникативной эффективности из центрального предмета, на котором сосредоточено внимание, на инструментальное положение, что снимает эмоциональную нагрузку – страх, паника, неприязнь, сравнение с другими и самоуничижение от признания своей некомпетентности, что особенно важно при нарушении иерархии передачи знаний от учителя (эксперта, показывающего модель поведения) к учащемуся (ищущему образец для подражания, чтобы упростить и облегчить усвоение новой модели).

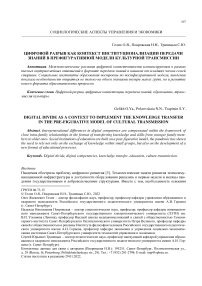

Первая задача может решаться на основе расширения доступа к инфраструктуре и оборудованию, в этом смысле, масштаб технологического разрыва можно проиллюстрировать данными по динамике доступа к сети Интернет (рис. 1). Как следует из статистических данных, доступ к сети Интернет сегодня (январь 2022 г) имеют 4,9 млрд человек, что составляет около 59% населения мира. Из них 2,762 млрд человек живут в Азии, 737,0 млн – в Европе (98% населения Северной Европы, 94% населения Восточной Европы), 347,9 млн – в Северной Америке. При этом, в отличие от традиционно обеспеченных доступом к сети западноевропейских и североамериканских стран, где распространён стационарный доступ к сети, в Азии, Африке и Латинской Америке широко применяются мобильные устройства доступа. Таким образом, межрегиональные различия отражаются не только в фактическом доступе, но и в способе онлайн-коммуникации.

Составлено авторами на основе статистических данных, опубликованных 25.01.2022 на сайте https://www.statis-ta.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide .

Рис. 1. Число и процент прироста пользователей сети Интернет в мире, млн чел.

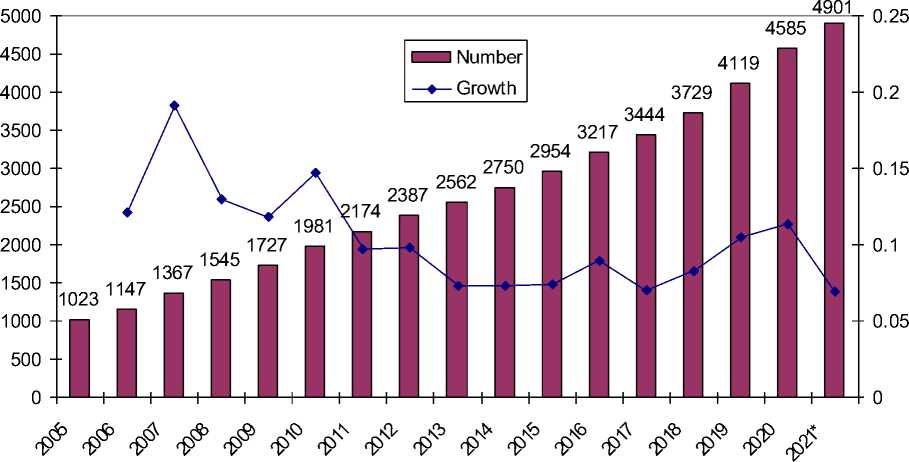

Создание инфраструктуры стационарного Интернета требует более серьёзных долгосрочных и, как правило, межрегиональных расходов, в связи с чем, например, в России в проекте выстраивания инфраструктуры 5G объединили свои усилия 4 гиганта-оператора сотовой связи и телекоммуникаций. Менее обеспеченные регионы переходят от стационарного Интернета к мобильному доступу как более дешёвому и менее требовательному к инфраструктуре. Хотя мобильный интернет позволяет охватить большее число пользователей, но он менее стабилен и надёжен, что позволяет говорить о параллельном расширении и удешевлении технологий доступа. Сегодня (по данным на январь 2022 г.) 54,4% трафика в сети Интернет осуществляется через мобильные устройства (рис. 2).

Диаграмма сформирована на платформе сайта https://www.statista.com/statistics/277125/share-of-website-traffic-coming-from-mobile-devices .

Рис. 2. Доля мобильного трафика в сети Интернет в мире, %

Вопросы освоения навыков и повышения качества коммуникационных компетенций значительно сложнее квантифицировать и измерить в количественных показателях, поскольку ценность отличия, например, истинной информации от ложной не всегда измерима (хотя ежегодные потери от онлайн-мошенничества при совершении банковских операций составляют десятки миллиардов рублей).

Социально-управленческая проблематика институционализации цифрового образования

Институциональные изменения направлены на решение ряда проблем: инклюзивное образование включает в себя, в частности, диагностику и развитие базовых цифровых навыков и постепенное втягивание в онлайн-коммуникацию всех участников образовательного процесса. Институт обучения включает в себя предъявление образца поведения и помощь в освоении поведенческого паттерна, например, в ситуации, когда студенты помогают преподавателю создать профиль в социальной сети или подсказывают – какие нажать экранные кнопки при трансляции видео-лекции. Создание среды открытой коммуникации, в которой комфортно происходит обмен навыками не только однонаправлено в иерархии от старших к младшим, от статусно-ролевой позиции учителя к позиции учащегося, но и в горизонтальной плоскости взаимодействий, аналогично интерактивным принципам распределенных сетей [3].

Цифровая грамотность повышает вероятность найти работу и доступ к качественной занятости, поскольку расширяет возможности выбора, когда наряду с присутствием на работе, сотрудники могут работать удалённо. С этой точки зрения, профессиональная самореализация может выступать важным мотивом для освоения цифровых технологий, в частности, для женщин и представителей старших возрастных категорий, поскольку эти категории более подвержены ограничениям, включая отсутствие уверенности в своих способностях освоить цифровые технологии и недоверие к новым инструментам.

ООН включила программы цифровой грамотности в перечень целей устойчивого развития, но эти программы, как правило, не решают базовую аффективную, социокультурную задачу – признание факта изменения модели трансмиссии культуры, когда учиться у более молодых не только не стыдно, но и свидетельствует об открытости и встроенности человека в пост-современный мир. Культурная трансмиссия выступает элементом социальной институционализации системной передачи знаний, знаменует переход к префигуративной модели расширенного социокультурного воспроизводства общества.

Формирование цифровой коммуникационной компетентности включает в себя digital proficiency, понятие, которое нередко переводится как «цифровые навыки», но такой перевод не отражает суть понятия – наряду со способностью пользоваться основными инструментами, proficiency предполагает эффективность использования цифровых технологий для решения повседневных задач без особых усилий и напряжения, т.е. в рамках неосознанной компетентности, когда навык функционирования в цифровом мире включает в себя и понимание ограничений, разумную и сбалансированную долю скепсиса в отношении применимости цифрового инструментария для решения профессиональных задач и достижения целей в рамках жизнедеятельности индивида и домохозяйства.

Заключение

Природа цифрового разрыва не ограничена технической инфраструктурой доступа и обеспечением оборудованием. Масштабы этого явления определяются как наличием телекоммуникационной среды, так и способностью человека пользоваться ею, быстро и эффективно получать посредством сетевых инструментов удовлетворение своих потребностей.

Список литературы Цифровой разрыв как контекст институционализации передачи знаний в префигуративной модели культурной трансмиссии

- Беляцкая Т.Н., Князькова В.С. Цифровой разрыв в современном информационном обществе // Экономическая наука сегодня. 2019. № 10.

- Бойко С.В., Гарин А.К., Покровская Н.Н. Игровые валюты как ценностно-регулятивный механизм в условиях цифровизации коммуникаций // Технологии PR и рекламы в современном обществе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Политех-Пресс, 2020. С. 58-64.

- Гарин А.К., Покровская Н.Н. Партиципативное конструирование коммуникационного пространства: индиигра minecraft как реализация концепции распределенных сетей // Технологии PR и рекламы в современном обществе. Материалы XIII Всероссийской научно-практ. конференции. СПб.: СПбПУ, 2018. С. 104-108.

- Головенчик Г.Г. Цифровой разрыв: причины возникновения, последствия и пути преодоления // Наука и инновации. 2021. № 6 (220). С. 32-37.

- Плотников В.А. Цифровизация как закономерный этап эволюции экономической системы // Экономическое возрождение России. 2020. № 2 (64). С. 104-115.

- Покровская Н.Н. Эволюция коммуникативной среды с учетом динамики развития цифровой экономики и промышленности 4.0 // Технологии PR и рекламы в современном обществе: материалы научно-практической конференции с международным участием. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 124-127.

- Corrocher N., Ordanini A. Measuring the digital divide: A framework for the analysis of cross-country differences // Journal of Information Technology. 2002. № 17 (1). Р. 9.

- Hilbert M. Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries? A typical case of lies, damned lies, and statistics // Women s Studies International Forum. 2010. № 34 (6). Р. 479-489.

- Слободской А.Л., Теребкова Т.А., Гарин А.К. Цифровое образование и новое технологическое поколение: спрос на новый контент в обучении // Наука о данных. Материалы международной научно-практической конференции. СПб.: СПбГЭУ, 2020. С. 287-289.

- D'Ascenzo F., Pokrovskaia N.N., Golohvastov D.V. Market agents' industrial regulation and cultural inertia in smart community: social engineering or collective wisdom // Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: новые рынки и точки экономического роста: материалы 4-ой Международной научной конференции. СПб.: Астерион, 2019. С. 87-91.

- Mossberger K., Tolbert C.J., Stansbury M. Virtual Inequality: Beyond the Digital Divide. Georgetown University Press, 2003.

- Understanding the Digital Divide. OECD Digital Economy Papers. № 49. OECD Publishing, Paris, 2001.