Цифровые подстанции (ЦПС) класса напряжения 35-110 кВ

Автор: Тимофеев А.С., Макарцов М.Д.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1-2 (88), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальная тема для электроэнергетики, связанная с внедрением в нее цифровых технологий, а именно цифровых подстанций. Авторами рассматривается структура цифровых подстанций, цели их создания, раскрываются достоинства и недостатки применения цифровых подстанций, приведены основные требования к цифровым подстанциям (ЦПС) согласно измененным нормам технологического проектирования ПС 35-110 кВ, рассмотрены варианты применения технологий ЦПС, устройств, отвечающих требованиям стандарта МЭК 61850, отмечены преимущества внедрения технологий ЦПС и связанные с этим проблемы.

Цифровая подстанция, релейная защита, энергосистема, оборудование, надежность

Короткий адрес: https://sciup.org/170203168

IDR: 170203168 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-1-2-224-231

Текст научной статьи Цифровые подстанции (ЦПС) класса напряжения 35-110 кВ

В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме президент России призвал сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни [rg.ru]. Конечно же, указанное коснулось и сферы электроэнергетики. На сегодня со стороны компании ПАО «Россети» принята новая НТД, сформирована концепция «Цифровая трансформация 2030». Появились такие понятия как «Цифровая подстанция», «Цифровой питающий центр», «Цифровая электрическая сеть».

-

1. Понятие цифровой подстанции

Цифровая подстанция (ЦПС) – это энергообъект нового поколения, выполненный с максимальным применением цифровых технологий сбора и обработки информации, в первую очередь основанных на стандарте МЭК 61850. В то же время, ЦПС – это совокупность различных технологий, которые могут применяться комплексно или выборочно, в зависимости от специфики объекта и требований заказчика.

Технологии цифровой подстанции (в порядке возрастания сложности): Полевые преобразователи дискретных сигналов (ПДС) в ОРУ 110-750 кВ, устанавливаемые в шкафах наружного исполнения ИН-БРЭС-ШПДС, для сбора сигналов и ис- полнения команд положения, управления и оперативной блокировки разъединителей и заземляющих ножей, с передачей данных сигналов по ВОЛС и протоколу МЭК 61850-8-1.

К несомненным преимуществам данной технологии относятся:

-

- невысокая стоимость реализации;

-

- существенное (25-30%) сокращение объема кабельной продукции;

-

- полное соответствие действующим НТД ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС»;

-

- ПДС для КРУЭ 110-750 кВ – полевые контроллеры, устанавливаемые в помещении КРУЭ в непосредственной близости к силовому оборудованию;

-

- габариты подстанций с КРУЭ существенно меньше, чем с ОРУ аналогичного класса напряжения, что снижает экономический эффект от применения данного решения;

-

- ПДС, выполняющие сбор сигналов всех коммутационных аппаратов присоединения, в том числе с отключением выключателя от РЗА по GOOSE.Результатом данного этапа является полная «оцифровка» дискретных сигналов ТС, ТУ, ОБ для всех коммутационных аппаратов и сокращение объема кабельной продукции ориентировочно на 50% в сравнении с исходным состоянием.

-

- полевые преобразователи аналоговых сигналов (ПАС), устанавливаемые в шкафы ИНБРЭС-ШПАС с выходом МЭК 61850-9-2, подключаемые к цепям традиционных ТТ/ТН;

-

- предусматривается полная «оцифровка» всех аналоговых цепей на ПС, с сохранением возможности использования традиционного оборудования вторичных систем.

-

- цифровые измерительные трансформаторы (ЦИТ) с выходом МЭК 61850-9-2. Максимальное применения цифровых технологий с сохранением распределенной структуры РЗА, ПА, АСУТП и прочих вторичных систем объекта [1].

-

2. Цели создания

Уменьшение капитальных затрат:

-

- уменьшение затрат на кабельную продукцию и кабельные сооружения;

-

- уменьшение стоимости терминалов (унификация аппаратной части, замена модулей ввода на цифровые интерфейсы);

-

- уменьшение площади земельных участков, необходимых для обустройства ПС (применение оптических цифровых ТТ и ТН, современного микропроцессорного вторичного оборудования даст возможность уменьшить);

-

- увеличение срока службы силового электрооборудования (расширенная диагностика);

-

- уменьшение затрат на проектирование, монтаж и пусконаладку (уменьшение кол-ва кабелей, уменьшение кол-ва оборудования, расширение возможностей по типизации проектных решений в части шкафного оборудования и цифровых связей).

Уменьшение эксплуатационных затрат (на техобслуживание):

-

- упрощение эксплуатации и обслуживания (постоянная расширенная диагностика в режиме реального времени, в т.ч. метрологических характеристик; сбор и отображение исчерпывающей информации о состоянии и функционировании ПС);увеличение точности измерений (особенно при токах менее 10-15%Ih) и увеличение благодаря этому точности учета электроэнергии и точности ОМП;

-

- сокращение возможности появления дефектов типа «земля в сети постоянного тока» (сокращение размерности СОПТ ввиду использования цифровых оптических связей);

-

- сокращение кол-ва внезапных отказов основного электрооборудования и связанных с ними штрафов за недоотпуск электроэнергии и нарушений производственного цикла (расширенная диагностика всего комплекса технических средств ЦПС);

-

- уменьшение количества сбоев, неправильной работы, отказов РЗА (применение оптических кабелей вместо медных повысит электромагнитную совместимость современного вторичного оборудования

-

- микропроцессорных устройств РЗ и автоматики);

-

- повышение алгоритмической надежности функционирования РЗА (отсутствие насыщения и возможность измерения апериодической составляющей у оптических цифровых ТТ позволит упростить и усовершенствовать алгоритмы РЗА);

-

- уменьшение потребления по цепям переменного тока и напряжения (в результате применения оптических ТТ и ТН) [2].

-

3. Описание структуры цифровой подстанции

Термин «Цифровая подстанция» (ЦПС) обозначает особое (цифровое) построение и взаимодействие технологических систем подстанции (таких как РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ и т.д.) внутри каждой системы, между системами, а также между системами и первичным оборудованием.

Работа и управление такими подстанциями базируется на программнотехническом комплексе цифровой подстанции (ПТК ЦПС), разделенном на структурные уровни (процесса, присоединения и подстанции), которые объединяются между собой посредством сегментов локально-вычислительной сети Ethernet.

Сегменты локально-вычислительной сети (ЛВС) образуют:

-

- шину процесса, объединяющую уровни процесса и присоединения,

-

- шину подстанции, объединяющую уровни присоединения и подстанции.

-

4. Уровень процесса

Назначение:

-

- организация сопряжения основного оборудования с ПТК ЦПС;

-

- сбор дискретной информации с «сухих» контактов основного оборудования (например, с блок-контактов коммутационных аппаратов) и её оцифровка

-

- сбор аналоговой информации (например, с измерительных трансформаторов тока и напряжения) и её оцифровка (при применении оптических измерительных трансформаторов сигнал изначально оцифрован);

-

- передача собранной информации на вышестоящие уровни;

-

- получение команд управления от вышестоящих уровней в цифровом виде с воздействием на основное оборудование (например, включить/отключить коммутационный аппарат).

Состав:

-

- в случае отсутствия у основного оборудования встроенного цифрового интерфейса для оцифровки сигналов используют устройства сопряжения с объектом (УСО):

-

а ) ПАС (AMU) – преобразователи аналоговых сигналов;

-

б ) ПДС (DMU) – преобразователи дискретных сигналов.

-

- указанные устройства могут быть отдельными или объединенными в одном комбинированном устройстве.

-

- УСО для оцифровки не требуется, если цифровой интерфейс изначально встроен в основное оборудование (например, сбор аналоговых сигналов выполняется напрямую с оптических трансформаторов тока и напряжения).

-

- оба варианта соответствуют СТО 34.01-21-004-2019 [см. п.5.2.1].

-

- на практике часто встречаются решения, где устройства уровня процесса совмещены с устройствами уровня присоединения (подробнее см. подраздел e)

Способ передачи данных:

-

- от основного оборудования до преобразователей аналоговых и дискретных сигналов (ПАС и ПДС) информация передается по контрольному кабелю с медными жилами. ПАС и ПДС стремятся установить максимально близко к основному оборудованию.

-

- далее от ПАС и ПДС по волокнооптическим кабельным линиям информация поступает в коммутаторы шины процесса.

-

- аналоговая информация в цифровом виде передается в виде потока данных SV-поток.

-

- SV-поток состоит из кадров Ethernet в соответствии со спецификацией МЭК 61850-9-2LE.

-

- в соответствии со спецификацией МЭК 61850-9-2LE с учетом МЭК 61869:

-

- поток данных для целей релейной защиты и автоматики и измерений включает в себя 1 набор данных (4 тока, 4 напряжения), за период осуществляется передача 80 кадров Ethernet.

-

- поток данных для целей коммерческого учета и контроля качества электроэнергии включает в себя 8 наборов данных (в каждом по 4 тока, 4 напряжения), за период осуществляется передача 32 кадров Ethernet [2].

-

5. Уровень присоединения

Назначение:

-

- прием и обработка данных, получаемых от устройств уровня присоединения;

-

- выполнение соответствующих алгоритмов прикладных функций с передачей режимной и диагностической информации на уровень шины подстанции;

-

- обмен информацией с уровнями процесса.

Состав:

-

- интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ), выполняющие прикладные функции АСТУ, включая РЗА, для соответствующего основного оборудования [п.5.2.1, СТО 34.01-21-004-2019].

Способ передачи данных:

-

- Мгновенные значения тока и напряжения принимаются ИЭУ по протоколу МЭК 61850-9-2 SV по шине процессов по волокно-оптическим линиям связи.

-

- Обмен дискретной информацией с устройствами уровня процесса и другими устройствами уровня присоединения происходит по протоколу МЭК 61850-8-1 GOOSE по волокно-оптическим линиям связи.

-

6. Уровень подстанции

Назначение:

-

- консолидация информации, получаемой от уровня присоединения;

-

- обеспечение скоординированного выполнение команд оператора непосредственно на подстанции и/или команд вышестоящего уровня управления с формированием управляющих воздействий с использованием сервисов МЭК 61850-8-1:

-

- для управления основным оборудованием;

-

- для управления программными ключами в составе АСТУ;

-

- для изменения уставок;

-

- прием и обработка данных, получаемых от устройств уровня присоединения;

-

- выполнение соответствующих алгоритмов прикладных функций с передачей режимной и диагностической информации на уровень шины подстанции;

-

- обмен информацией с уровнями процесса;

Состав:

-

- сервера АСУ ТП / ССПИ;

-

- сервера и АРМ SCADA системы ЦПС;

-

- устройства регистрации параметров переходных процессов в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах;

-

- средства информационной интеграции цифровой ПС и ЦУС в соответствии с МЭК 61850-90-2

-

- данный уровень должен быть образован серверами, объединенными в отказоустойчивый кластер, на платформе виртуализации которого работают сервера и АРМ уровня подстанции.

Способ передачи данных:

-

- сервера уровня подстанции взаимодействуют с устройствами уровня присоединения по ЛВС шины подстанции, используя сервисы клиент серверного обмена в соответствии с МЭК 61850-8-1, обмен файловой информацией производиться с использованием сервисов файлового обмена в соответствии с МЭК 61850-8

-

- для информационного обмена ЦПС с вышестоящими уровнями управления (ЦУС) и бизнес-аналитики для передачи оперативной и неоперативной информации в обоих направлениях сервера ССПИ

должны поддерживать сервисы клиент-серверного обмена в соответствии с МЭК 618508-1.

-

- для информационного обмена с существующими (унаследованными) SCADA системами, не имеющими возможности клиент-серверного обмена в соответствии с МЭК 61850-8-1, сервера ССПИ должны в том числе поддерживать протокол МЭК 60870-5-104 [п.5.2.3, СТО 34.01-21-0042019] [3].

-

7. Совмещение и разделение уровней процесса, присоединения и подстанции

В соответствии с [п.5.2.8, СТО 34.01-21004-2019], учитывая текущий технологический уровень и отработанные технологии, обеспечивается надежное и эффективное применение следующих технических решений:

-

- раздельная реализация уровней процесса и присоединения для напряжения 110/220 кВ;

-

- совмещение уровней процесса и присоединения для напряжения 6, 10, 20 и 35 кВ на базе унифицированных многофункциональных терминалов РЗА/контроллеров присоединений;

-

- отдельная реализация уровня подстанции [п.5.2.8, СТО 34.01-21-004-2019] [3].

-

8. Шина процесса

Варианты топологии локальновычислительной сети шины процесса:

-

- «двойная звезда» с использованием протокола МЭК 62439-3 PRP;

-

- «двойное кольцо» с использованием протокола МЭК 62439-3 PRP/HSR.

Основные требования в соответствии с [п.5.2.4, СТО 34.01-21-004-2019]:

-

- сегменты ЛВС шины процесса должна быть физически или логически изолированы от других сегментов ЛВС подстанции;

-

- кабельная сеть ЛВС шины процесса должна строиться на основе волоконнооптических линий связи;

-

- тип разъемов для всех видов соединений – LC;

-

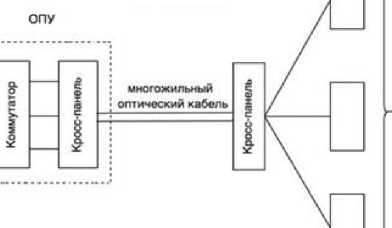

- в зонах распределительных устройств и ОПУ предусматриваются пассивные оптические коммутационные панели, соединенные многожильным магистральным оптическим кабелем рис. 1 (оптические коммутационные панели обеспечивают

распределение оптического сигнала, подведенного к ним по магистральному кабелю и портам, оборудованными разъемами, к которым подключаются коммутационные шнуры, передающие сигнал на Ethernet-порты активного сетевого оборудования цифровой ПС);

-

- для обеспечения резервирования кабельная сеть ЛВС шины процесса должна строиться по принципу полного дублирования компонентов;

-

- резервируемые оптические кабельные линии ЛВС шины процесса должны прокладываться по разным маршрутам [3].

Рис. 1 Принципиальная схема подключения полевых устройств к ЛВС шины процесса

-

9. Шина подстанции

Топология локально-вычислительной сети шины подстанции в пределах каждой из резервируемых сетей PRP должна обеспечивать для коммутаторов резервирование сети Ethernet на 2-ом уровне модели OSI с использованием протоколов RSTP, MRP [п.5.2.4, СТО 34.01-21-004-2019].

Основные требования в соответствии с [п.5.2.5, СТО 34.01-21-004-2019]:

-

- хосты ЛВС шины подстанции должны иметь резервированные подключения к двум разным коммутаторам ЛВС;

-

- протоколы резервирования 2-ого и 3его уровня модели OSI должны обеспечивать защиту от одиночного отказа комму-таторов/маршрутизаторов, а также кабельных соединений ЛВС шины подстанции;

-

- при необходимости в составе ЛВС шины подстанции предусматриваются резервированные по протоколу VRRP маршрутизирующие коммутаторы, обеспечивающие маршрутизацию IP-трафика между сегментами ЛВС шины подстанции – серверным, ИЭУ 110-220 кВ, ИЭУ 35 кВ, ИЭУ 20, 10, 6 кВ;

-

- в точке подключения ЛВС шины подстанции к узлу связи сетевой периметр технологической сети подстанции должен быть защищен кластером межсетевых экранов, работающим в режиме маршру-

тизации; межсетевой экран должен поддерживать гранулярный МЭК 61850-8-1 MMS, МЭК 60870-5-104;

-

- кабельная сеть ЛВС шины подстанции должна строиться на основе волоконнооптических линий связи;

-

- допускается использование медных пассивных компонентов кабельной сети, в сегментах, обеспечивающих взаимодействие между:

-

- оборудованием уровня присоединения и устройствами уровня подстанции (отдельные сегменты при обосновании);

-

- устройствами уровня подстанции и средствами интерфейса человек-машина;

-

- межсетевыми экранами и оборудованием связи [3].

-

10. Особенности построения РЗА цифровых подстанций

На цифровых подстанциях РЗА является одной из подсистем ПТК ЦПС, функционирующей на уровне присоединения и подстанции.

На уровне «Присоединения» РЗА организуется на базе интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ), являющихся специализированными промышленными компьютерами (в качестве них могут выступать терминалы РЗА, выполняющие функции контроллера присоединения, контроллеры ячеек). Между собой устрой- ства обмениваются данными по шине процесса, аналогично происходит и обмен информацией с первичными преобразователями дискретных и аналоговых сигна-лов.(ПДС и ПАС):

-

- дискретная информация по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE);

-

- аналоговая информация по протоколу МЭК 61850-9-2 (SV).

-

11. Достоинства и недостатки, области применения ЦПС

В качестве первичных датчиков цифровых измерительных трансформаторов для цифровой ПС могут использоваться оптические датчики тока и напряжения на основе магниточувствительного оптоволокна, либо электромагнитные ТТ, электромагнитные или емкостные ТН [п.20.2, СТО 34.01-21-004-2019].

При реконструкции ПС допускается использовать измерительные ТТ и ТН с аналоговым выходом с использованием цифровых преобразователей при соответствующем экономическом обосновании [п.20.3, СТО 34.01-21-004-2019].

Программное обеспечение, установленное на уровне вычислительной сети ПТК цифровой ПС, должно представлять собой модульное программное обеспечение, в котором каждый программный модуль отвечает за минимальную функцию (виртуальное реле или логический узел в терминах в соответствии с требованиями МЭК 61850) [п.8.12, СТО 34.01-21-004-2019].

Из комбинации программных модулей может быть составлена необходимая функция защиты и (или) автоматизации, при этом уровень вычислительной сети ПТК цифровой ПС представляет собой совокупность обеспечивающих функционирование виртуальных устройств защиты и управления [п.8.13, СТО 34.01-21-0042019].

Все связи между устройствами и описание ИЭУ должны быть представлены в виде SCD файла, а логические узлы с привязкой к элементам однолинейной схемы в виде SSD файла, разрабатываемых в специализированных программах [4].

Плюсы:

Снижение стоимости оборудования на 30%:

-

- уменьшенная стоимость внедрения оборудования на смежных подстанциях за счёт использования общего оборудования;

-

- минимизация размеров здания обще-подстанционных пунктов управления (ОПУ) за счёт сокращения количества медных кабелей, панелей и т.д.

Сокращение сроков проектирования до 25%:

-

- стандартизированные физические интерфейсы;

-

- упрощённые прошивка и настройки;

-

- упрощённое автоматическое создание чертежей с помощью программного обеспечения;

-

- стандартизированное документирование соединений с первичным оборудованием.

Сокращение объёмов монтажных и пусконаладочных работ до 45%:

-

- установка объединенного устройства управления подстанцией, совмещающего функции управления и релейной защиты, сокращает временные затраты на монтаж за счёт исключения кабельных соединений;

-

- снижение риска ошибка за счёт стандартизированных физических соединений;

-

- упрощённая установка шкафов управления за счёт понятного интерфейса подключения;

-

- нивелирование ошибок благодаря регулярному мониторингу;

-

- обеспечение безопасности сотрудникам на объекте за счёт отсутствия кабелей в здании ОПУ.

Сокращение затрат до 15% на обслуживание энергообъекта:

-

- возможность расширения и модернизации системы в процессе эксплуатации;

-

- снижение количества приёмных проверок благодаря стандартизированного подхода к этапам разработки и монтажа оборудования.

Минусы:

-

- Пробелы в НТД;

-

- отсутствие промышленных образцов цифровых ТТ и ТН, годных к широкому внедрению на энергообъектах;

-

- отсутствие единого подхода субъектов энергетики к цифровизации объектов;

-

- необходимо разрабатывать ПО для проектирования ЦПС. Разработка ПО в соответствии с IEC 61850-4;

-

- оборудование и ПО должно проходить опытную эксплуатацию для определения

явных преимуществ;

-

- повышение квалификации наладочных, эксплуатирующих и проектных организации;

-

- создание и проведение курсов по ЦП на базе сформированных стандартов;

-

- применение сервисов цифрового проектирования, наладки, снижающих слож-

- ность для использования;

-

- необходимость подготовки специалистов РЗА со знанием цифровых технологий – системный инженер (как предложение), который имеет базовые знание по электроэнергетике, РЗА и цифровым системам связи ЦПС;

-

- проблема кибербезопасности – отсутствие адекватных предложений по реше-

- нию вопроса;

-

- высокая стоимость технологии на первом этапе;

-

- обеспечение работоспособности системы РЗА, нужно рассчитывать параметры локально-вычислительной сети (ЛВС). Т.е. РЗА избавится от дискретных цепей, но будет зависеть от коммуникационной сети подстанции [5].

Область применения:

-

- генерация электроэнергии;

-

- независимые энергокомпании;

-

- нефтегазовый сектор;

-

- передача электроэнергии;

-

- промышленные предприятия;

-

- распределение электроэнергии.

Заключение

ЦПС – прогрессивная технология построения систем защиты и управления подстанцией. Однако на сегодня она не получила широкого применения по ряду причин:

-

- высокая стоимость предлагаемых решений. Причина тому – применение неоп-тимизированных архитектур построения ЦПС, описанных в начале статьи;

-

- слабо проработанная нормативная база. Отсутствие ГОСТов, ОТР, регламентов эксплуатации устройств и систем, реализующих информационный обмен по IEC 61850-9-2;

-

- недостаточно высокая компетентность обслуживающего персонала в области IT.

Современная цифровая подстанция – это определенно новый качественный шаг к будущему энергетики. Переход к необслуживаемым подстанциям – это то, к чему необходимо стремится для безопасности обслуживающего персонала, экономии бережливости в современном мире.

Список литературы Цифровые подстанции (ЦПС) класса напряжения 35-110 кВ

- Цифровая электроэнергетика. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://habr.com/ru/company/technoserv/blog/342268/(дата обращения: 06.12.2019).

- Тесленок, А.И. Современные проблемы в сфере цифровых подстанций / А.И. Тесленок // Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: сб. ст. по мат. LXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(61). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sibac.info/archive/technic/2(61).pdf (дата обращения: 06.12.2019).

- Чернышова, М.В. К вопросу о реализации стратегии внедрения цифровых подстанций / М.В. Чернышова // Материалы X Международной студенческой научной конференции "Студенческий научный форум". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://scienceforum.ru/2018/article/2018008741.

- Применение IoT в российской электроэнергетике // WaveAccess. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.waveaccess.ru/(дата обращения: 06.12.2019).

- IoT в российской энергетике. - [Электронный ресурс ]. - Режим доступа: https://iot.ru/energetika/iot-v-rossiyskoy-energetike (дата обращения: 06.12.2019).