Цирконы из осадочных отложений восточного контакта гранитного массива Маньхамбо (Северный Урал)

Автор: Удоратина О.В., Никулова Н.Ю., Павлова А.А., Варламов Д.А., Швецова И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 6 (210), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности морфологии и внутреннего строения кристаллов циркона из гравелитов и песчаников, по комплексу литологических и геохимических признаков отнесенных к тельпосской свите и контактирующих с гранитоидами массива Маньхамбо. Установлено, что в этих породах преобладают неокатанные кристаллы циркона двух типов: дипирамидальные (I тип) и удлиненно-призматические (II тип), различающиеся по цвету и прозрачности. Цирконы I типа характеризуются зональным внутренним строением. В химическом составе цирконов этих типов значительных отличий не обнаружено.

Циркон, кварциты, гравелиты, гранитоиды, маньхамбо

Короткий адрес: https://sciup.org/149129075

IDR: 149129075

Текст научной статьи Цирконы из осадочных отложений восточного контакта гранитного массива Маньхамбо (Северный Урал)

Геохронологические данные по гра-нитоидам многочисленных массивов Северного и Приполярного Урала, полученные в последнее время, позволяют связывать их формирование с коллизионными процессами венда—позднего кембрия. Возраст гранитоидов массива Маньхамбо установлен различными методами и соответствует интервалу 525— 515 млн лет (U-Pb SHRIMP-II и U-Pb LA ICP MS) [2,15, 17]. Однако имеются как более древние датировки на уровне 1300—1100 [2,18], так и более молодые — 460—415 млн лет (Rb-Sr по валу) [14].

До сих пор нет единого мнения и о возрасте перекрывающих массив пород. Разными авторами они относятся к различными по возрасту толщам — от рифея

-

[18] до ордовика [6]. Наиболее полно вопрос об их возрасте был освещен в работах Е. П. Калинина и В. Н. Пучкова [5, 6] и С. С. Щербина [18, 19]. На основании геологических и геолого-тектонических исследований авторы утверждали и подтверждали фактическим материалом две разные точки зрения. По версии Е. П. Калинина и В. Н. Пучкова граниты прорывают рифейские осадочные отложения и трансгрессивно перекрываются нижнепалеозойскими [5,6], а по мнению С. С. Щербина, перекрывающие отложения относятся к рифею [18]. Обе взаимоисключающие точки зрения основаны на геохронологических данных по гранитам [2,3, 17]. Таким образом, отложения, перекрывающие граниты массива Маньхамбо, могут принадлежать верхнерифейской хобе-

- инской (R3hb) или к нижнеордовикской тельпосской (O1tl) свитам. Обе палеонтологически немые терригенные толщи могут быть сходны по строению, гранулометрическому составу и структурно-текстурным характеристикам слагающих их пород, но их вещественные составы имеют различия, которые могут послужить надежными диагностическими критериями при установлении стратиграфической принадлежности отложений.

В последние годы, в связи с возобновлением интереса к редкометалльно-редкоземельному оруденению в осадочных отложениях восточного контакта массива Маньхамбо, вновь стала актуальной проблема возраста рудовмещающих толщ. Существуют два взаимоисключающих варианта:

-

1. Граниты имеют позднедокембрийский возраст. На восточном контакте массива, где в зоне разлома локализовано оруденение, граниты! соприкасаются с рифейскими образованиями, но не перекрывающими граниты трансгрессивно, а надвинутыми [1,10,11]. При этом возраст перекрывающих пород не связан с возрастом гранитов. Однако в основании толщи часто присутствуют “окатанные” гальки гранитоидов, традиционно считавшиеся маньхамбовскими [18]. Поскольку сами граниты массива Маньхам-бо позднекембрийские, возникает вопрос — какие гранитоиды стали источником галек?

-

2. Перекрывающие отложения имеют раннепалеозойский возраст [6]. В настоящее время опубликовано значительное количество работ, в которых дана характеристика литологических, геохимических и минералогических особенностей немых терригенных толщ. Особое внимание уделено акцессорным минералам, в том числе цирконам, которые благодаря их устойчивости к различным типам выветривания сохраняют свои первичные физико-химические свойства. Анализ данных о цирконах из хобеинской и тель-посской свит [4,8,13,16] позволяет считать, что отличать эти толщи друг от друга можно по морфологическим и химическим особенностям цирконов.

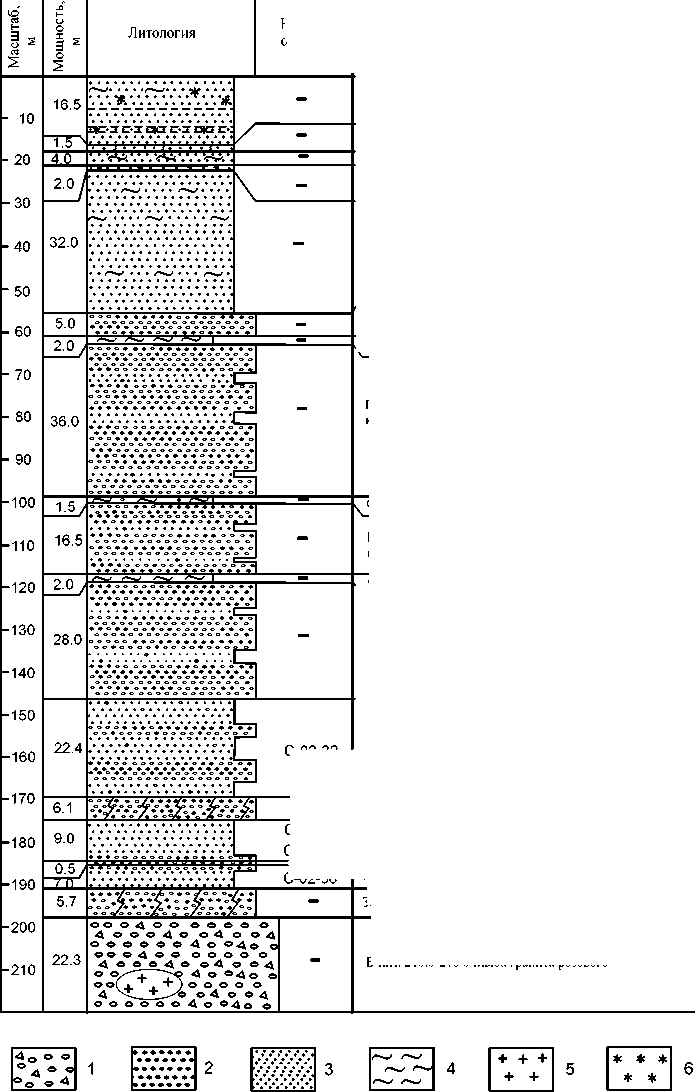

В ходе работ, проведенных ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» в рамках проекта «Урал промышленный—Урал Полярный» в 2007— 2009 гг., были изучены разрезы перекрывающей гранитоиды осадочной толщи по скважинам в северной, северо-западной, северо-восточной и восточной частях массива Маньхамбо (рис. 1). Керн скв. С-02 послужил фактическим материалом для наших исследований. Состав отложений в разрезе этой скважины! снизу вверх изменяется от конглобрекчий до кварцитопесчаников (рис. 2). Верхняя часть разреза (до глубины 56.0 м) сложена переслаивающимися серыми и темно серыми слюдистыми (биотитовыми) квар-цитопесчаниками, постепенно переходящими в слюдистые гравелиты с прослоями кварцитопесчаников и хлоритовых сланцев, содержащих тонкие послойные выделения пирита. С глубины 145.3 м в разрезе вновь преобладают кварцитопес-чаники, а гравелиты занимают подчиненное положение. В этой части разреза наблюдаются многочисленные зоны! дробления и ожелезнения, к которым приурочены выделения рудных минералов [12], характеризующиеся повышенными и аномальными значениями гамма-излучения. В основании разреза (197.7—220.0 м) залегают конглобрекчии с обломками

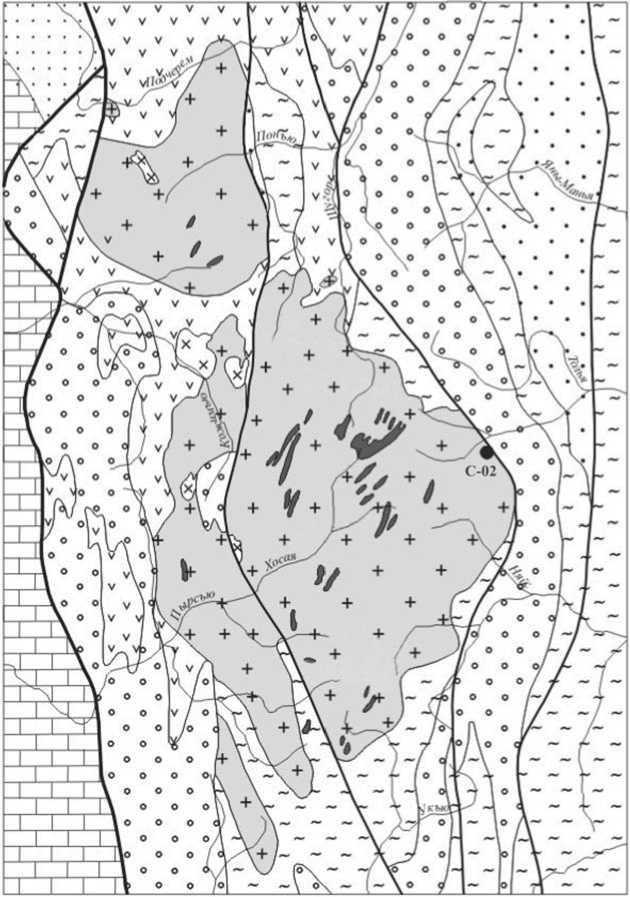

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Маньхамбовского и Ильяизского массивов (Удоратина и др., 2006).

1—3 — терригенно-карбонатные отложения Западно-Уральской СФЗ: 1 — терригенно-карбонатные отложения (D1—C1); 2 — карбонатные толщи (S); 3 — терригенные толщи верхнего кембрия-среднего ордовика с базальными конгломератами в основании (обеизская (тель-посская) свита); 4—6 — осадочно-вулканогенные толщи Ляпинской СФЗ Центрально-Уральской мегазоны доуралид: 4—перимущественно вулканиты основного и кислого состава саблегорской свиты (RF3—Vsb), 5 — преимущественно сланцевые толщи мороинской свиты (RP3mr), 6 — терригенная толща хобеинской свиты (RP3hb); 7—9 — интрузивные образования: 7 — вторая фаза Маньхамбовского массива, 8 — первая фаза Маньхамбовского массива, 9 — пар-нукский комплекс; 10 — точка заложения скважины и ее номер

гранитов, размер и количество которых увеличиваются в нижней части слоя.

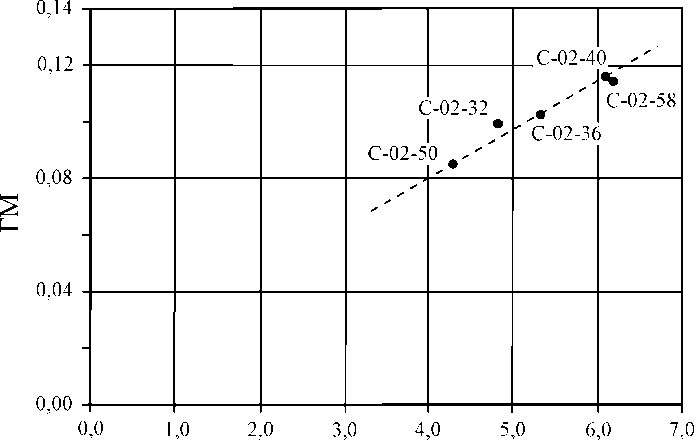

Литохимическая характеристика. В результате литохимической обработки [20] силикатных анализов четырех образцов гравелитов и кварцитопесчаников из интервала 160—200 м из скв. С-02 и одного образца (С-50-02) из скв. 50 были рассчитаны литохимические модули (табл. 1), построена модульная диаграм ма (рис. 3) в координатах ГМ — (Na2O + K2O), где ГМ (гидролизатный модуль) = AI2O3 + T1O2 + Fe2O3 + + MnO)/ S1O2, и сделан нормативный пересчет минерального состава (табл. 2). Модульная диаграмма (рис. 3) и таблицы показали, что изученная нами совокупность проб образует линию тренда, отражающую изменения в минеральном и гранулометрическом составах пород.

Краткая характеристика пород

^ Сланец серо-зеленый хлоритовый.

Сланец биотит-хлоритовый с редким гравием, пиритизированный.

^ Сланец кварц-хлоритовый.

Зона дробления в гравелите,

Зона дробления в гравелите.

Номер обазца

Конглобрекчия с обломками гранита.

В инт. 210.0-218.0 глыба гранита розового

Переслаивание содержащего гравий кварците песчаника и гравелита.

Переслаивание кварцитопесчаника серого и темно-серого, биотитового,

Переслаивание слюдистого гравелита и слюдистого кварцитопесчаника,

Переслаивание слюдистого гравелита и слюдистого кварцитопесчаника,

Переслаивание слюдистого гравелита и слюдистого кварцитопесчаника.

/ Переслаивание слюдистого гравелита и слюдистого кварцитопесчаника.

Переслаивание содержащего гравий кварцитопесчаника и гравелита. _________________________

, Щебень гравелита. ______________________________________

Переслаивание содержащего гравий кварцитопесчаника и гравелита

11ереслаивание кварцитопесчаника серого и темно-серого, биотитового.

Породы лимонитизированы.

Зона дробления в кварцитах, лимонитизация.

Интервал, аналогичный инт. 16.5-18м.

Гравелит брекчированый, осветленный, гематитизированный.

С-02-36

С-02-40

Рис. 2. Схематическая литологическая колонка по скв. С-02.

1 — конглобрекчия, 2 — гравелит, 3 — песчаник, 4 — сланец, 5 — гранит,

С-02-32

С-02-58

6 — лимонитизация пород

Наиболее щелочными и гидролизатными оказались гравелиты, содержащие около 10 % нормативного фенгита и максимальное количество полевых шпатов.

Присутствие фенгита в нашем случае не имеет отношения к первичному составу пород, а свидетельствует о наложенных (метасоматических) изменениях в породах. По данным Б. И. Омельяненко и его соавторов [9], присутствие фенгита указывает на гидротермальный генезис мета-соматитов. Согласно нормативному пересчету гравелит обр. С-50-02 не содержит фенгита (табл. 2). Можно предположить, что его состав наиболее близок к первичному составу обломочной породы. Гравелиты с аналогичным составом встречаются и на верхней Печоре [7], примерно в 100 км южнее, но на этой же долготе. Залегающие здесь в основании палеозойского разреза тельпосские гравелиты содержат до 20 % неокатанных гравийных зерен калиевого полевого шпата и единичные более крупные обломки кислых вулканитов. Источником этих обломков являются расположенные в непосредственной близости массивы поздневендско-раннекембрий-ских гранитов и гранодиоритов. Вверх по разрезу количество полевошпатового материала постепенно сокращается, и гравелиты сменяются кварцевыми песчаниками. Имеющиеся в нашем распоряжении анализы не позволяют установить полную однозначную аналогию с районом верхней Печоры, однако, учитывая меридиональную приуроченность фациальной зональности Северного Урала, можно предположить сходство обстановок осадконакопления на его территории в раннеордовикское время.

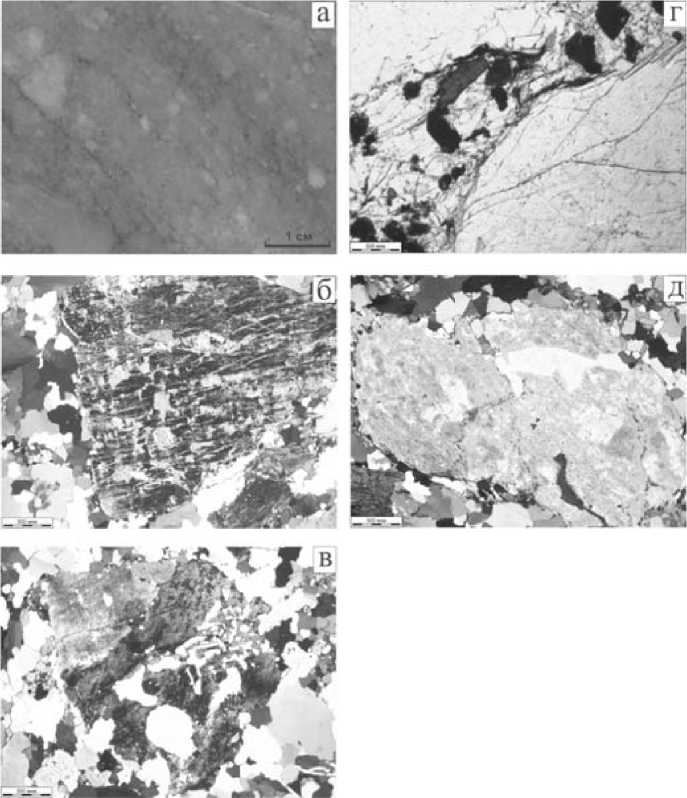

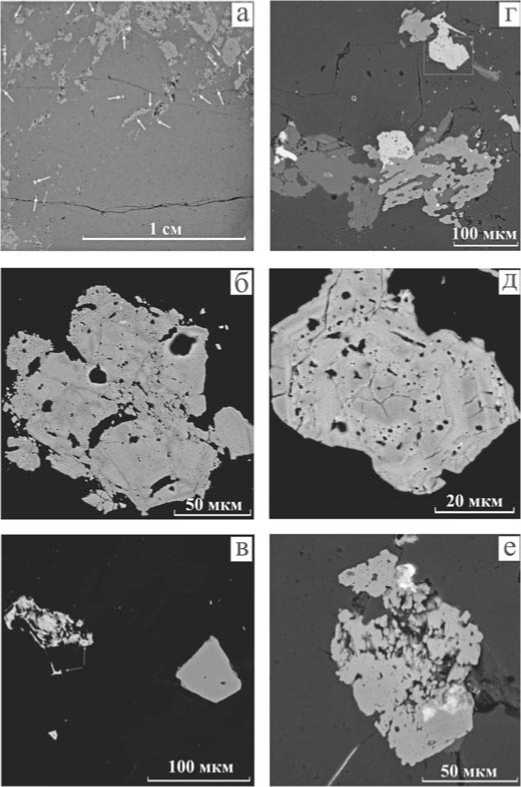

Особое внимание мы уделили трем пробам с цирконами (С-02-60, С-02-54, С-02-36) из интервала 160—200 м. Они представлены светло-серым массивными гравелитами с неравномерным распределением гравия. В шлифах порода характеризуется бластопсефитовой структурой с гранобластовой структурой цемента и массивной текстурой (рис. 4, а). Размер обломков достигает 4.0 мм, преобладает фракция 0.2—0.5 мм. Из-за близости составов кварцевой основной массы и кварцевого же гравия в шлифах границы зерен и окатанность часто неразличимы. Обломки представлены калиевым полевым шпатом (рис. 4, б, д), кварцем, мелкозернистой кварц-полевошпатовой породой иногда с микропегматитовой структурой (рис. 4, в), чешуйками (до 3.0 мм) мусковита, хлоритизированного биотита (0.1—0.15 мм), округлыми зернами апатита и ильменита(?) размером до 0.1 мм. У зерен полевых шпатов окатанность в большинстве случаев хорошая или средняя (рис. 4, б, д). Рудные и акцессорные минералы сконцентрированы в полосы (рис. 4, а, г).

В результате изучения аншлифов из этих же образцов на цифровом электронном сканирующем микроскопе Tescan VEGA-II XMU с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 (ИЭМ РАН, г. Черноголовка) получены их изображения в отраженных электронах с вещественным контрастом (BSE — backscattered electrons), позволившие уточнить распределение минеральных индивидов в породах, и проведен рентгеноспектральный локальный микроанализ ряда минералов. Поскольку в про-толочную пробу попадают как обломочные зерна циркона, так и цирконы из обломков пород в составе гравелита, особое внимание было уделено минералам, концентрирующимся в цементе гравелита (рис. 5, а). Исследованные нами цирконы расположены преимущественно в межзерновом матриксе и имеют хорошо выраженные кристаллографические формы с гранями призмы (рис. 5, б, г, д) или пирамиды (рис. 5, в). Внутреннее строение призматических цирконов зональное, пирамидальных — однородное

Химический состав пород, мае. %

Таблица 2

Нормативный минеральный состав пород, %

Таблица 1

|

Компо- |

C-02-32 |

С-02-36 |

С-02-40 |

С-02-58 |

С-50-02 |

|

ненты и |

Гипер- |

Суперсилиты |

|||

|

модули |

силит |

||||

|

SiO2 |

86.94 |

83.94 |

82.50 |

82.70 |

87.00 |

|

TiO2 |

0.19 |

0.62 |

0.32 |

0.28 |

0.50 |

|

А12О3 |

6.41 |

7.35 |

8.62 |

8.48 |

6.13 |

|

Fe2O3 |

1.78 |

0.33 |

0.33 |

0.30 |

0.45 |

|

FeO |

0.20 |

0.23 |

0.26 |

0.38 |

0.48 |

|

MnO |

0.015 |

0.059 |

0.035 |

0.026 |

0.011 |

|

MgO |

0.15 |

0.27 |

0.50 |

0.51 |

0.56 |

|

CaO |

0.31 |

0.31 |

0.21 |

0.21 |

0.05 |

|

Na2O |

0.88 |

1.18 |

0.80 |

0.51 |

0.23 |

|

K2O |

3.95 |

4.15 |

5.30 |

5.58 |

4.06 |

|

p2o5 |

0.023 |

0.10 |

0.051 |

0.056 |

0.064 |

|

ППП |

0.047 |

0.01 |

0.56 |

0.60 |

0.61 |

|

Сумма |

99.63 |

99.05 |

99.49 |

99.73 |

100.15 |

|

H2O |

0.16 |

0.11 |

0.13 |

0.05 |

0.05 |

|

co2 |

0.05 |

0.05 |

0.05 |

0.05 |

0.05 |

|

Na2O+ + K2O |

4.83 |

5.36 |

6.10 |

6.19 |

4.29 |

|

ГМ |

0.10 |

0.10 |

0.12 |

0.11 |

0.08 |

|

TM |

0.030 |

0.084 |

0.037 |

0.033 |

0.049 |

|

Минерал |

С-02 32 |

С-02 36 |

С-02 40 |

С-02 58 |

С-5002 |

|

Кварц |

66.4 |

68.1 |

56.4 |

56.7 |

70.5 |

|

Плагиоклаз |

8.1 |

10 |

7.9 |

6.4 |

2.4 |

|

(№) |

(W) |

(3) |

(13) |

(17) |

(13) |

|

Ортоклаз |

21.7 |

14.7 |

23.9 |

26.2 |

16.7 |

|

Мусковит |

1.6 |

3.2 |

0.8 |

5.6 |

|

|

Фенгит |

- |

1.0 |

9.7 |

8.9 |

1.0 |

|

Биотит |

0.9 |

0.9 |

2.8 |

||

|

Кальцит |

0.2 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.2 |

|

Апатит |

- |

0.3 |

- |

- |

— |

|

Лейкоксен |

0.1 |

0.6 |

0.1 |

0.1 |

|

|

Ильменит |

0.2 |

0.3 |

0.6 |

0.5 |

0.2 |

|

Титанит |

0.4 |

||||

|

Гематит |

1.7 |

0.2 |

— |

— |

0.3 |

Na2O+K2O

Рис. 3. Модульная диаграмма

Рис. 4. Структура гравелита, обр. С-02-36: а — полированный срез; б, д — обломки полевых шпатов; в — обломок гранита; г — распределение рудных и акцессорных минералов в породе. Фото б, в, д — с анализатором, г — без анализатора

(рис. 5). Некоторые зерна с неровными, извилистыми границами не имеют правильных кристаллографических очертаний (рис. 5, е) и, по нашему мнению, являются новообразованными.

Монофракции цирконов были получены из тех же трех проб минерализованных гравелитов по стандартной методике с ручным дочищением материала протолочки. Из проб весом около 0.5 кг удалось выделить более 100 зерен циркона.

Цирконы в пробе С-02-60 представлены в основном непрозрачными светло серыми и светло-желтыми до светло-коричневых кристаллами короткопризматического и дипирамидального габитусов с развитием узкого пояса граней призмы. Встречено несколько полупрозрачных кристаллов.

Из пробы С-02-54 были выделены желтовато-серые и бежевые непрозрачные кристаллы короткопризматического и дипирамидального габитусов. Последние часто имеют округленный облик, обусловленный развитием множества граней и отсутствием зоны призмы. Призматические кристаллы составляют 30—40 % от общего количества выделенных кристаллов циркона.

Цирконы в пробе С-02-36 представлены равными количествами кристаллов короткопризматического и дипирамидального габитусов. Отличаются от цирконов из проб С-02-60 и С-02-54 разнообразием окраски. Примерно половина кристаллов обоих морфотипов окрашена в коричневый цвет различной интенсивности — от светло- до темно-коричневого. Остальные кристаллы светло-желтые или светло-желто-серые. Светлоокрашенные разности полупрозрачные. Таким образом, цирко-

Рис. 5. Микрофотографии цирконов: а — распределение цирконов в гравелите (указано белыми стрелками); б — раздробленный кристалл с просматриваемой зональностью (I тип); в — поперечный срез призматического кристалла (II тип); г — распределения цирконов в кварц-полевошпат-слюди-стом матриксе; д — зональность в цирконе I типа, е — циркон губчатый (новообразованный?)

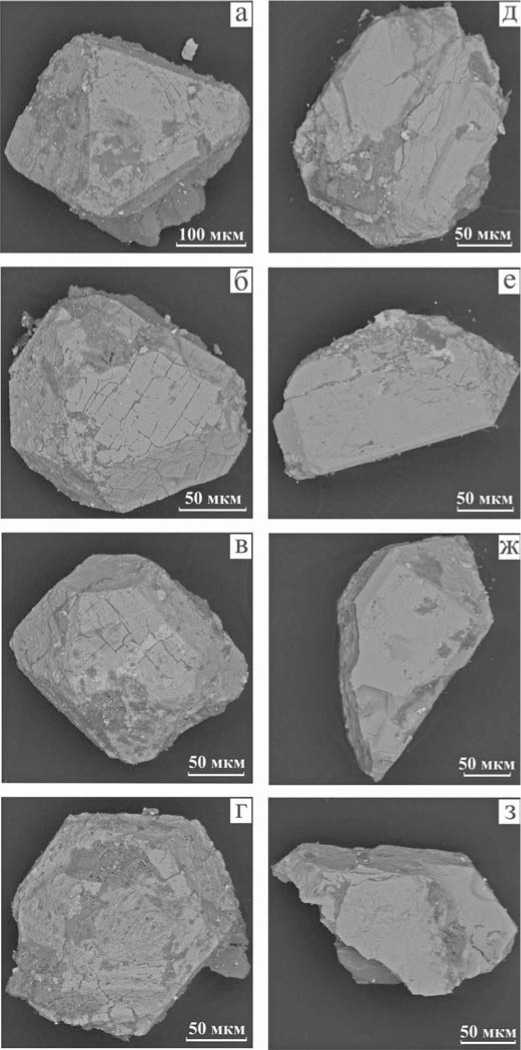

Рис. 6. Морфологические типы цирконов: а—г (I тип) — дипирамидальные с пинакоидами на головке без призмы (а—б), с призмой (в—г) с трещиноватой поверхностью; д—з (II тип) — короткопризматические кристаллы и обломки кристаллов с хорошо выраженной головкой, д — многоглавый

ны из трех изученных нами проб слабо различаются по окраске, прозрачности и кри-сталографическим формам.

Морфология цирконов из пробы С-02-36, планируемой на датирование детритных цирконов, изучалась с помощью электронного микроскопа Тесла BS-500 в ИГ Коми НЦ УрО РАН (оператор С. С. Шевчук). Цирконы в этой пробе представлены неокатанными кристаллами и обломками кристаллов двух морфологических типов (рис. 6).

Кристаллы I типа харакгеризуютсяди-пирамидальным габитусом с развитием пинакоида на головке как без развития зоны призмы (рис. 6, а, б), так и с разви тием призм (рис. 6, в, г). На поверхности этих кристаллов при большом увеличении видна сетка характерных трещин. Под бинокулярным микроскопом мутные (непрозрачные) кристаллы имеют белесую, бежевую, светло-коричневую окраску.

Цирконы II типа — короткопризматические кристаллы и обломки кристаллов с хорошо выраженной головкой (рис. 6, д—з), иногда многоглавые (рис. 6, д). Под бинокулярным микроскопом они выглядят как прозрачные и полупрозрачные кристаллыжелговатого цвета.

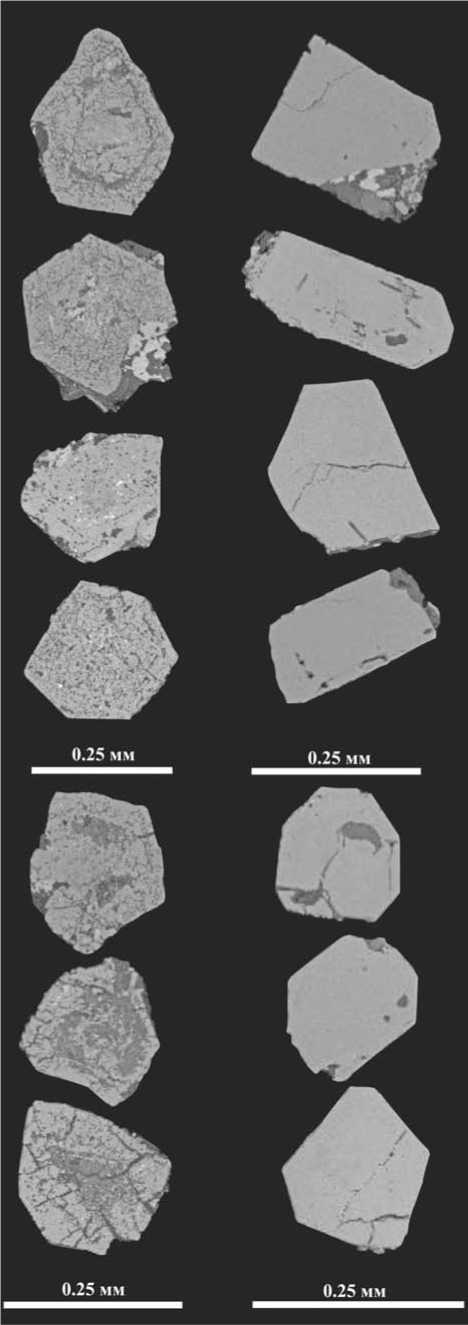

Дипирамидальные кристаллы с трещинами на поверхности (I тип) имеют хорошо выраженную зональность (рис. 7, левый ряд), при этом «трещиноватость» прослеживается в глубь кристаллов. Кристаллы нередко насыщены включениям торита. Цирконы второго типа (рис. 7, правый ряд) незональные, однородные, без включений.

Зависимость химических составов цирконов от морфологии не выявлена. Можно отметить только, что в части цирконов I типа отмечаются незначительные содержания Th.

Особенностью изученных нами пород является отсутствие окатанных розовых и вишневых разновидностей цирконов, характерныхдля рифейских толщ. Во всех пробах преобладают неокатанные зерна с

Рис. 7. Внутреннее строение кристаллов циркона (изображение в обратно рассеянных электронах). Левая сторона — цирконы I типа, разбитые микротрещинами изометричные дипирамидальные кристаллы с зоной призмы или без нее с хорошо видимой зональностью, неоднородным строением (серые зоны) и включениями торита (белое). Правая сторона — цирконы II типа, короткопризматические (сечения продольные и поперечные), незональные, однородные

легко определяемой формой кристаллов. Часть из них, безусловно, новообразованная и связана с развитым здесь редкометалль-ным и редкоземельным оруденением. Совместное нахождение в породах нескольких морфологических разновидностей цирконов предполагает их поступление из различных источников, одним из которых были гранитоиды. Наиболее вероятно, что источником неокатанных цирконов и циртолита являются обломки гранитоидов, содержащиеся в гравелитах и кварцитопесча-никах. Часть изученных нами цирконов относится к кластогенным образованиям, высвобожденным в результате размыва из подстилающих гранитоидов и тут же переотложенным. Сходство цирконов из галек гранитоидов и цирконов из матрикса гравелитов позволяет предположить, что исходными породами для последних были подстилающие гранитоиды.

Наличие в основании разреза уралид обломков подстилающихпород, втом числе и гранитоидов, практически не затронутых химическим выветриванием, отмечалось и южнее, в верховье Печоры [8,16]. Этот факт с учетом полученных нами данных позволяет считать отсутствие коры выветривания на кембрийских гранитах региональной закономерностью, а перекрывающие массив Маньхамбо отложения — нижнеордовикскими (тельпосскими). Однако подтвердить это предположение можно будет лишь после проведения массового датированиядетритовых цирконов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН № 12-У-5-1025 “Закономерности осадконакопления по-

зднекембрийско-раннеордовикского рифтогенного этапа развития и фациальная зональность нижнепалеозойских отложений западного склона севера Урала”. Авторы выражают благодарность В. Л. Андреичеву и В. А. Капитановой.

Список литературы Цирконы из осадочных отложений восточного контакта гранитного массива Маньхамбо (Северный Урал)

- Бороздина Г. М. О корреляции стратотипа хобеинской свиты и отложений в восточном контакте гранитного массива Маньхамбо // Ежегодник-2008: Тр. ИГГ УрО РАН. Вып. 156. Екатеринбург, 2009. С. 57-59.

- Душин В. А., Ронкин Ю. Л., Лепихина О. П. Возраст и геодинамическая позиция гранитоидов Маньхамбовского блока (Северный Урал): U-Pb и Sm-Nd изотопная систематика и геохимические ограничения // Изотопные системы и время геологических процессов: Материалы IV Российской конференции по изотопной геохронологии. Т. I. CПб.: ИП Каталкина, 2009. С. 172-174.

- Душин В. А., Фауст А. В. Рифейский гранитный магматизм и металлогения Маньхамбовского блока // Региональная геология и металлогения, 2008. № 35. С. 25-33.

- Ефанова Л. И. Алькесвожская толща на севере Урала. Стратиграфия, литология, металлоносность: -Автореф. дис. … канд. геол.- мин. наук. Сыктывкар: Геопринт, 2001. 24 с.

- Калинин Е. П., Пучков В. Н. Некоторые черты геологического строения и редкометалльной металлогении осевой полосы Северного Урала (верх. р. Укъю, Неримъю, Ыджыд-Ляга) // Материалы II Коми республиканской молодежной научной конференции. Сыктывкар, 1967. С. 246-249.