Цирковирус-микоплазменная инфекция поросят в эксперименте

Автор: Теребова С.В., Фу Ю., Чжан П., Чжан И., Юй Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить проявление цирковирус-микоплазменной инфекции у поросят как в виде смешанной инфекции, так и моноинфекции в эксперименте. Задачи: изучить взаимодействие цирковируса 2-го типа с Mycoplasma hyopneumoniae в организме поросят отъемного возраста, а также проявление моноинфекции у поросят при экспериментальном заражении; дать оценку патогенности миксинфекции PCV2d/M.hyo, моноинфекции PCV2d и моноинфекции M. hyo; выявить клиническое и патоморфологическое проявление смешанной и одиночной инфекции цирковируса и микоплазмы в эксперименте. Были сформированы 4 группы 23-дневных поросят (по 5 голов), которых проверили на отсутствие патогенов. Опытная группа I - смешанная цирковирус-микоплазменная инфекция, опытная группа II - моноинфекция PCV2d, опытная группа III - моноинфекция M. hyo, группа IV - контрольная. После заражения ежедневно измеряли ректальную температуру и наблюдали клинические проявления, брали мазки из носа для определения числа копий нуклеиновой кислоты M. hyo, еженедельно от каждого поросенка брали кровь для выявления вирусной нуклеиновой кислоты и антител. Все опытные и контрольные поросята были подвергнуты эвтаназии на 35-й день от начала опыта. Проведены патоморфологические и патогистологические исследования. Экспериментальное исследование раскрывает синергетическую патогенность PCV2d и M. hyo при миксинфекции. При экспериментальном заражении поросят отъемного периода как моноинфекцией M. hyo, так и миксинфекцией M.hyo/PCV2d выявлено, что нуклеиновая кислота M.hyo в мазке из носа обнаружена у 80 % животных, а в легочной ткани - у 100 %. Число копий генома цирковируса PCV2d в ткани пахового лимфатического узла у поросят в группе с миксинфекцией было выше, чем в группе с моноинфекцией. Цирковироз второго типа у поросят может протекать латентно, а цирковирус-микоплазменная инфекция - как комплексное респираторное заболевание.

Свиньи, цирковирус-микоплазменная инфекция, экспериментальное заражение, клинические и патоморфологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/140306707

IDR: 140306707 | УДК: 619+616.98+578.8+636.4 | DOI: 10.36718/1819-4036-2024-6-137-145

Текст научной статьи Цирковирус-микоплазменная инфекция поросят в эксперименте

Введение. Цирковирусная инфекция свиней, или ЦВИС (англ. PCVAD), клинически проявляется как синдром постеотъемного мультиси-стемного истощения поросят (сокр. СПМИ, англ. PMWS), синдром дерматита и нефропатии свиней (англ. PDNS), комплекс респираторных заболеваний свиней (сокр. КРЗС, англ. PRDC – Porcine Respiratory Disease Complex), врожденный тремор поросят типа А2 (Congenital tremor, CT), а также нарушение репродуктивной функции у беременных свиноматок – все эти патологии в совокупности связаны с цирковирозом свиней [1–3]. Считается, что PCV2 играет важную роль в некоторых случаях комплекса респираторных заболеваний свиней (PRDC), вызванных патогенами вирусного (РРСС, КЧС, эн-тертеровирусы и др.) или бактериального происхождения ( Mycoplasma hyopneumoniae , Actinobacillus pleuropneumoniae , Pasteurella multocida , Bordetella bronchiseptica ). Миксинфек-ции приводят к обострению симптомов поражения дыхательной системы, развитию пневмонии и других патологий, быстрому летальному исходу [4–8].

Микоплазменная пневмония свиней – хроническое респираторное заболевание, вызываемое в условиях китайского свиноводства чаще всего возбудителем Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo), больше известна как астма свиней. Пневмония, вызванная M. hyo, характеризуется высокой заболеваемостью и низкой смертностью, часто коинфицируется другими патогенами, в т. ч. цирковирусом, наносит значительный экономический ущерб свиноводству [9, 10].

Цель исследований – изучить проявление цирковирус-микоплазменной инфекции у поросят как в виде смешанной инфекции, так и моноинфекции в эксперименте.

Задачи: изучить взаимодействие цирковиру-са 2-го типа с Mycoplasma hyopneumoniae в организме поросят отъемного возраста, а также проявление моноинфекции у поросят при экспериментальном заражении; дать оценку патогенности миксинфекции PCV2d/M. hyo, моноинфекции PCV2d и моноинфекции M. hyo; выявить клиническое и патоморфологическое проявление смешанной и одиночной инфекции циркови-руса и микоплазмы в эксперименте.

Материалы и методы. Исследования проводили в лабораториях College of Life Engineering, Shenyang Institute of Technology. Были сформированы 4 группы 23-дневных поросят (по 5 голов), которых проверили на отсутствие патогенов. При подготовке эксперимента мы выделили цирковирус 2-го типа из ряда предполагаемых случаев PCV2-инфекции свиней на фермах северо-восточных провинций Китая за последние годы в соответствии с документированными методами. Изоляты PCV2/LG были стандартизированы, идентифицированы и сохранены в нашей лаборатории. Штамм М. hyo-BXX был выделен из образца ткани легкого на свиноферме в округе Бэньси, Ляонин, Китай. Клетки M. hyo пятого поколения, культивированные в микоплазменной питательной среде, использовали в качестве инокулята для экспериментального заражения [11].

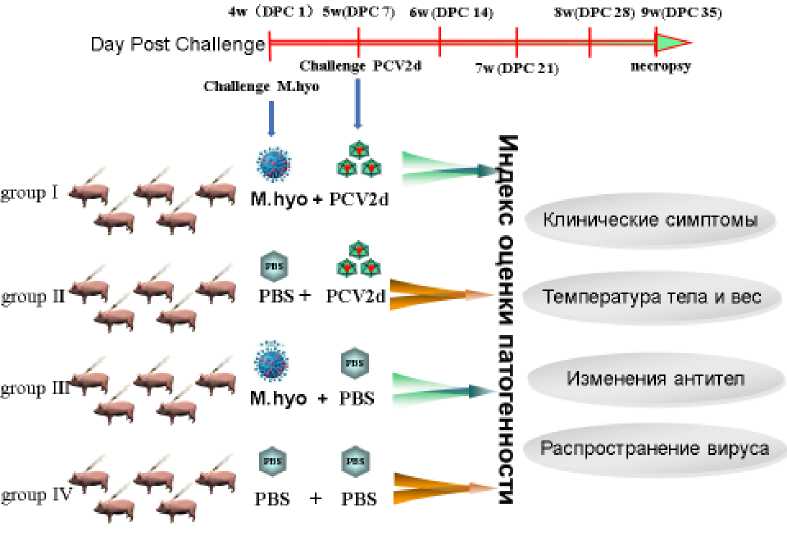

Поросят опытной группы I последовательно заражали M. hyo в 1-й день и PCV2d в 7-й день (группа миксинфекции). Опытной группе II инокулировали PBS (физиологический раствор) в 1-й день, а PCV2d (цирковирус 2-го типа) на 7-й день. Путь заражения PCV2d – трахея, брюшная полость и внутримышечная инъекция, по 1 мл на каждый путь заражения, общая доза составляла 3 мл на голову. Опытной группе III инокулировали M. hyo в 1-й день эксперимента; путь заражения M. hyo – трахея и внутрибрюшинная инъекция, по 1 мл на каждый путь заражения, общая доза 2 мл на голову. Контрольной группе вводили по 1 мл PBS тем же путем (рис. 1). После заражения поросят каждой опытной группы и контрольной группы содержали изолированно.

После экспериментального заражения поросят наблюдали и записывали клинические проявления, температуру тела, взвешивали; брали кровь и мазки из носа у каждого животного на 3-, 5-, 7-, 10-, 14-, 21-, 28- и 35-й день после заражения.

Метод ПЦР использовали для выявления сывороточной виремии и нуклеиновой кислоты PCV2d в различных тканях на 0-, 7-, 14-, 21-и 28-й день после инфицирования PCV2d. Уровни антител к PCV2 в сыворотке определяли по методу ELISA и методу анализа монослоя иммунопероксидазы (IPMA) [12]. Определяли количество копий нуклеиновой кислоты M. hyo в мазке из носа и в легочной ткани методом количественной ПЦР.

Схема исследования

Рис. 1. Схема экспериментального исследования

В конце эксперимента провели эвтаназию поросят, патолого-анатомическое вскрытие; в соответствии с системой оценки поражений легких, установленной Гудвином (1969); была проведена макроскопическая патологическая оценка легких подопытных животных [13]. Кусочки ткани легких и паховых лимфатических узлов поместили в 10 %-й раствор формалина и отправили в Shenyang Sail Biological Reagent Company для изготовления парафиновых сре-

Таблица 1

Клиническое проявление инфекции в группах поросят при проведении эксперимента

|

Показатель |

Опытная группа I (М.hyo/PCV2d ) |

Опытная группа II (PCV2d ) |

Опытная группа III (М.hyo ) |

Контрольная группа IV |

|

Взъерошенная «грубая щетина» |

4/5 |

2/5 |

0/5 |

0/5 |

|

Кашель |

5/5 |

2/5 |

3/5 |

0/5 |

|

Одышка |

4/5 |

1/5 |

3/5 |

0/5 |

|

Истощение |

5/5 |

2/5 |

1/5 |

0/5 |

|

Диарея |

1/5 |

0/5 |

0/5 |

0/5 |

|

Угнетение |

2/5 |

1/5 |

0/5 |

0/5 |

Примечание : 2/5 – проявление симптома у двух поросят из пяти в группе; 0/5 – ни у одного животного из пяти симптом не проявился.

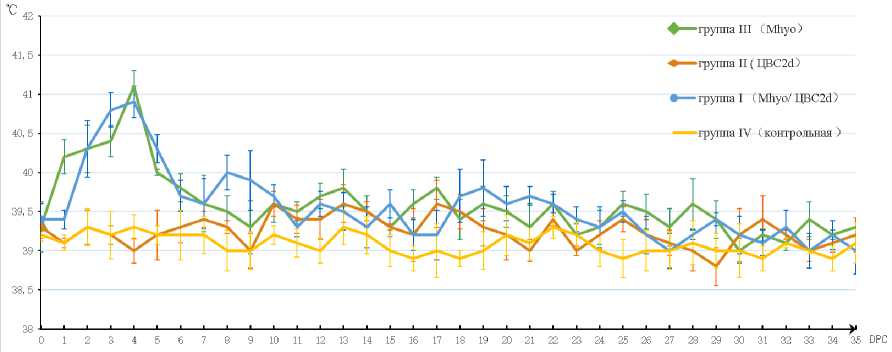

При введении инокулята M. hyo как в группе с миксинфекцией M. hyo/PCV2d, так и в группе с моноинфекцией M. hyo наблюдалась преходящая потеря аппетита и повышение температуры тела, достигавшей 41,2 °C на четвертый день и зов, приготовили гистопрепараты для гистопатологического исследования.

Результаты и их обсуждение. Клиническое проявление развития инфекционного процесса в ходе эксперимента наиболее выраженным было в опытных группах I и III, в то время как клиническое проявление цирковирусной моноинфекции у зараженных поросят опытной группы II не выражено (табл. 1).

продолжавшейся в течение 3–4 дней. Спад температуры до нормы отмечен на 7-й день. Не отмечено повышения температуры тела в группе с моноинфекцией PCV2d и в контрольной группе (рис. 2).

Рис. 2. Изменение температуры тела поросят в каждой группе при проведении эксперимента

После инфицирования на 21-й день среднесуточный прирост в группе с миксинфекцией M. hyo/PCV2d составил (305,4 ± 11,1) г/сут, что на 22,85 % ниже, чем в контрольной группе.

В группе моноинфекции M.hyo среднесуточный прирост составил (320,6 ± 1) г/сут, что на 19,17 % ниже, чем в контрольной группе. Среднесуточный прирост в группе моноинфекции

ЦВС2d составил (376,7 ± 11,1) г/сут, что на 4,85 % ниже, чем в контрольной группе. Таким образом, ежедневный прирост подопытных поросят в группе со смешанным инфицированием M. hyo/PCV2d и в группе с моноинфекцией M. hyo был значительно ниже, чем в группе с однократным инфицированием PCV2d и кон- трольной группе (табл. 2). Не было существенной разницы между группой с моноинфекцией PCV2d и неинфицированными поросятами (P > 0,05), а также не было значимой разницы между группой с моноинфекцией M.hyo и группой с миксинфекцией M. hyo/PCV2d (P > 0,05).

Таблица 2

|

Дни наблюдений |

Группа I (М. hyo / PCV2d ) |

Группа II (ЦВС-2d) |

Группа III (М. hyo ) |

Группа IV (контроль) |

|

29–35 дней (1–7 DPC) |

294,4 ± 6,7 |

300,0 ± 11,7 |

276,9 ± 2,7 |

297,1 ± 20,2 |

|

35–49 дней (7–21 DPC) |

305,4 ± 11,1 |

376,7 ± 11,1 |

320,6 ± 14,2 |

395,9 ± 24,5 |

|

49–63 дня (21–35 DPC) |

401,6 ± 11,6 |

490,2±10,3 |

421,6 ± 20,4 |

511,2 ± 32,4 |

Примечание : DPC – дни после заражения.

Изменение среднесуточного прироста поросят в каждой опытной группе и контрольных поросят (X ± SE г/сут)

Самая ранняя виремия в группе миксинфек-ции M. hyo/PCV2d была положительной на 14-й день после инфицирования PCV2d, в то время как в группе моноинфекции PCV2d положительная реакция наблюдалась на 21-й день после инфицирования. Результаты выявления антител к M. hyo показали, что средний титр антител в сыворотке в группе с моноинфекцией M. hyo был выше, чем в группе миксинфекции, причем титр в сыворотке достиг пика на 10-й день после инокуляции M. hyo, а затем начал снижаться. Как в группе с миксинфекцией M. hyo/PCV2d, так и в группе с моноинфекцией PCV2d антитела к PCV2d начали появляться через 7 дней после инфицирования цирковирусом.

Обнаружение числа копий нуклеиновой кислоты в ходе эксперимента в мазках из носа опытных поросят выявило, что как в группе мик-синфекции M. hyo/PCV-2d, так и в группе моноинфекции M. hyo самое высокое их число отмечено на 14-й DPC (дней после заражения), разница незначительна (P > 0,05). Посмертное определение содержания нуклеиновой кислоты PCV2d в ткани пахового лимфатического узла показало, что по сравнению с поросятами, инфицированными только PCV2d, число копий генома цирковируса в группе миксинфекции M. hyo/PCV2d было выше (P < 0,05). Количество копий нуклеиновой кислоты M. hyo в легких было значительно выше в группе миксинфекции M. hyo/PCV2d, чем в группе моноинфекции M. hyo (P < 0,05).

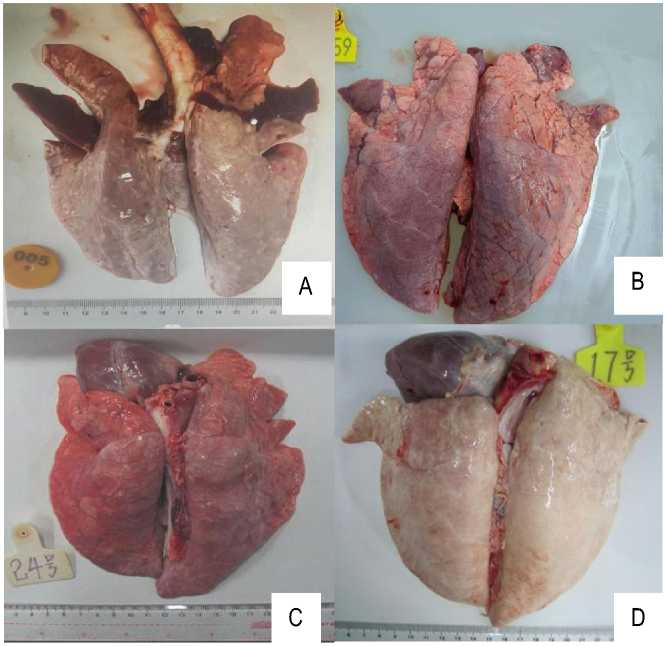

Морфологические изменения в легких у поросят опытных групп, а также их патоморфоло-гическая оценка показали, что как в группе моноинфекции M. hyo, так и в группе миксинфек-ции M. hyo/PCV2d наблюдались различные степени креветкоподобных изменений в легких (уплотнения и ателектатические темно-красные участки), с наиболее выраженными поражениями в сердечной доле и верхушечной доле (рис. 3). Патологические изменения с обеих сторон примерно симметричны, цвет очага серокрасный, границы четкие, форма мышечная, «мясистая». Прикорневые и диафрагмальные лимфатические узлы увеличены, окаймлены гиперемией. Согласно шкале консолидации легких, тяжесть поражений легких в группе мик-синфекции M. hyo/PCV2d была выше, чем в группе моноинфекции M. hyo.

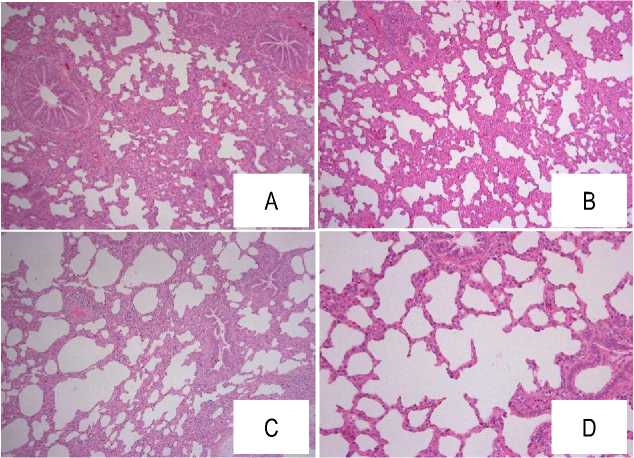

Патогистологическими исследованиями выявлено, что в группе с моноинфекцией M. hyo альвеолярная перегородка была значительно расширена, альвеолярный экссудат и эозинофильная жидкость увеличились от умеренной до сильной степени, а оставшиеся альвеолы были явно отечными (рис. 4). Однако в группе моноинфекции PCV2d микроскопические поражения в легочной ткани были значительно уменьшены, и произошло лишь небольшое расширение альвеолярных перегородок. В контрольной группе не было явных поражений легочной ткани.

Рис. 3. Морфологические изменения в легких в разных экспериментальных группах:

A – опытная группа I, миксинфекция M. hyo/PCV2d; B – опытная группа III с моноинфекцией M. hyo; C – опытная группа II с моноинфекцией PCV2d; D – контрольная группа (норма)

Рис. 4. Результаты гистологических исследований легких у животных различных опытных групп: А – опытная группа I, наблюдается умеренное расширение альвеолярных перегородок; В – поражение легких связано с интерстициальной пневмонией (опытная группа III);

С – пневмония в группе моноинфекции PCV2d (опытная группа II), альвеолярные перегородки слегка расширены; D – контрольная группа (IV) представляет собой нормальную здоровую легочную ткань

При гистологическом исследовании паховых лимфатических узлов патология проявляется в виде слабой или тяжелой лимфоидной недостаточности и гранулематозного воспаления лимфоидных органов от легкой до тяжелой степени. В группе миксинфекции M. hyo/PCV2d количество локальных лимфоцитов уменьшилось, а эозинофилов было рассеяно много; в группе моноинфекции M. hyo не наблюдалось выраженной лимфопении; в группе моноинфекции PCV2d наблюдался некроз лимфоцитов в локальных участках, а их количество уменьшилось, отмечена эозинофильная инфильтрация; в контрольной группе выраженной лимфопении не обнаружено. Порядок тяжести был следующим: группа миксинфекции M. hyo/PCV-2d, группа моноинфекции PCV-2d, группа моноинфекции M. hyo. Паховые лимфоидные ткани поросят контрольной группы соответствовали показателям нормы.

Заключение. Проведенное экспериментальное исследование раскрывает синергетическую патогенность PCV2d и M. hyo при миксинфек-ции. Все показатели мониторинга показывают, что PCV2d и М. hyo обладают синергетической патогенностью, которая может вызывать сильную воспалительную реакцию в организме и способствовать репликации цирковируса второго типа в различных органах, вызывая клинические симптомы и патологические изменения, связанные с PRDC. В то же время инфекция M. hyo увеличивала частоту заболеваний, связанных с PCV2d, а также в определенной степени усугубляла клиническую симптоматику и патологические изменения, вызванные M. hyo.

При экспериментальном заражении поросят отъемного периода как моноинфекцией M. hyo, так и миксинфекцией M. hyo/PCV2d выявлено, что нуклеиновая кислота M. hyo в мазке из носа обнаружена у 80 % животных, а в легочной ткани – у 100 %. При этом количество копий нуклеиновой кислоты микоплазмы в легочной ткани в группе миксинфекции M. hyo/PCV2d было значительно выше, чем в группе с моноинфекцией M. hyo (P < 0,05). Это свидетельствует, что вирулентность микоплазмы и восприимчивость свиней вызывают пневмонию, которая может проявляться как комплексное респираторное заболевание у свиней, обусловленное несколькими патогенами. Кроме того, число копий генома цирко- вируса PCV2d в ткани пахового лимфатического узла у поросят в группе с миксинфекцией было выше по сравнению с поросятами, инфицированными только PCV2d. Однако патогенный механизм смешанной цирковирус-микоплазменной инфекции все еще мало изучен.

В результате проведенных нами исследований выявлено, что клиническое проявление цирковирусной инфекции у зараженных PCV2d поросят отъемного возраста не выражено. Только у одного животного из 5 (20 %) появились признаки респираторной инфекции. Таким образом, цирковироз второго типа у поросят может протекать латентно, а цирковирус-микоплазменная инфекция – как комплексное респираторное заболевание, что необходимо учитывать в производственных циклах ведения свиноводства.

Список литературы Цирковирус-микоплазменная инфекция поросят в эксперименте

- Сазонова Е.А. Респираторные болезни свиней: клинические проявления и патологоанатомические изменения // Ветеринария Северного Кавказа. 2023. № 6. С. 69-76. DOI: 10.56660/77368_2023_6_69.

- Цирковирус как фактор, контролирующий эффективность беременности у свиноматок / П.В. Бурков [и др.] // Аграрная наука. 2023. № 373 (8). С. 27-35. DOI: 10.32634/ 0869-8155-2023-373-8-27-35.

- Harms P.A., Halbur P.G., Sorden S.D. Three cases of porcine respiratory disease complex associated with porcine circovirus type 2 infection // Journal of Swine Health and Production. 2002. V. 10. P. 27-30.

- Юйцзе Ф., Теребова С.В. Смешанная инфекция при цирковирозе свиней // Молодые ученые - агропромышленному комплексу Дальнего Востока: мат-лы IX междунар. науч.-практ. конф. (Уссурийск, 22 марта 2022 г.) / Приморская ГСХА; отв. ред. И.И. Бородин. Уссурийск, 2022. С. 59-63.

- Ли К., Цзя Г., Лю М. Отчет о диагностике смешанной инфекции цирковирусной болезни свиней и микоплазменной пневмонии // Ветеринарное руководство. 2014. № 14. С. 107.

- Бригадиров Ю.Н., Коцарев В.Н., Шапошников И.Т. К вопросу болезней свиней факторно-инфекционной природы // Ветеринарный врач. 2017. № 4. С. 15-19.

- Булгаков А.Д. Распространенность основных вирусных респираторных инфекций в свиноводческих хозяйствах РФ: дис.... канд. ветеринар. наук. М., 2018. 111 с.

- Клинические признаки заболеваний, ассоциированных с цирковирусной инфекцией свиней и сопутствующие инфекции / О.Г. Петрова [и др.] // Аграрный вестник Урала. 2013. № 3 (109). С. 20-23.

- Эпидемиологическое исследование и патологоанатомическая диагностика микоплазменной пневмонии у свиней / Xing Fushan [et al.] // Северо-западный сельскохозяйственный журнал. 2009. № 5. С. 4. DOI: CNKI:SUN:XBNX.0.2009-05-016.

- Стаффорд В.В. Цирковирусная инфекция свиней второго типа // Российский журнал сельскохозяйственных и социально-экономических наук (RJOAC). 2017. № 5 (65). С. 306-309. DOI: 10.18551/rjoac.2017-05.39.

- Friis N.F. Некоторые рекомендации относительно первичной изоляции Mycoplasma suipneumoniae и Mycoplasma flocculare при обследовании - обзор // Nord Vet Med. 1975. № 27 (6). С. 337-339.

- Разработка и применение набора для обнаружения монослойных клеток иммунопе-роксидазы свиного цирковируса типа 2 / Liu Changming [et al.] // Китайский журнал профилактической ветеринарной медицины. 2007. № 29 (8). С. 621-625.

- Some Experiments Relating to Artificial Immunity in Enzootic Pneumonia of Pigs / R.F.W. Goodwin [et al.] // Journal of Hygiene. 1969. V. 67 (3). P. 465-476. DOI: 10.1017/s0022 172400041887.