Цитометрические параметры и морфологические аномалии эритроцитов средиземноморской черепахи Никольского Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev, 1986 (Testudinidae, Reptilia) при заражении гемогрегаринами

Автор: Романова Е.Б., Нечупей Е.Ю., Горелов Р.А., Бакиев А.Г.

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (57), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ цитометрических, кариометрических параметров и морфологических аномалий эритроцитов средиземноморской черепахи Никольского Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev, 1986 при заражении паразитами рода Haemogregarina spр. Морфологические показатели эритроцитов незараженных самок и самцов были сопоставимы. Межполовые различия затронули линейные размеры ядер эритроцитов. Малая ось ядра у самок больше, а индекс удлинения ядра меньше по сравнению с самцами. Пораженные гемопаразитами эритроциты имели меньшую площадь ядра, более короткую малую ось и более низкое ядерно-цитоплазматическое отношение по сравнению с непораженными эритроцитами. Доля микроядер у неинфицированных и инфицированных особей была одинаковой, доля морфологических аномалий клеток и их ядер была выше в эритроцитах неинфицированных особей. Установлена корреляционная связь и зависимость возрастания морфологических аномалий ядер при увеличении ядерно-цитоплазматического отношения в эритроцитах, свидетельствующая о возрастании доли аномалий при нарушении регуляции формообразовательных процессов в клетке. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии паразитарных стадий внутриклеточных паразитов на размерные параметры эритроцитов и интенсивность клеточного метаболизма. Относительно высокий уровень морфологических и цитогенетических патологий в клетках крови иллюстрирует неблагоприятное воздействие комплекса факторов среды на организм черепах находящегося под угрозой исчезновения подвида T. g. nikolskii.

Testudo graeca nikolskii, Haemogregarina, морфология эритроцитов

Короткий адрес: https://sciup.org/147252003

IDR: 147252003 | УДК: 598.132.4:591.111.1 | DOI: 10.15393/j1.art.2025.16222

Текст научной статьи Цитометрические параметры и морфологические аномалии эритроцитов средиземноморской черепахи Никольского Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev, 1986 (Testudinidae, Reptilia) при заражении гемогрегаринами

Внутриклеточные гемопаразиты рода Haemogregarina встречаются в крови у черепах по всему миру (Siddall, Desser, 1992; Adl et al., 2012), имеют сложные жизненные циклы, включающие мерогонию и образование гаметоцитов в хозяине – позвоночном животном (черепахе), гамогонию и спорогонию в кишечнике переносчика – беспозвоночного животного (пиявки) (Hawkey, Dennet, 1989; Telford, 2008). Биология, векторы и пути передачи гемогрегарин в основном неизвестны (Desser, 1993); еще недостаточно данных о таксономии, эволюционных связях, биогеографии и влиянии гемогрега-рин на организм хозяина (Dvořáková et al., 2014).

Эритроциты рептилий вследствие их интенсивной метаболической активности за счет наличия ядра служат на клеточном уровне прекрасным модельным объектом для изучения взаимоотношений в системе «паразит – хозяин» (Бейер, Сидоренко, 1972). В опубликованной нами ранее работе при анализе зараженности внутриэритроцитар-ными гемопаразитами Haemogregarina spр. средиземноморских черепах Никольского Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev, 1986, содержащихся в питомнике пос. Суп-сех (Краснодарский край), выявлены высокие показатели экстенсивности и интенсивности инвазии, свидетельствующие о большей склонности самок к инфицированию гемогрегаринами по сравнению с самцами (Романова и др., 2024). С целью изучения влияния Haemogregarina spр. на организм хозяина была проведена оценка линейных параметров и доли морфологических и ядерных аномалий эритроцитов T. g. nikolskii при заражении гемогрегаринами.

Материалы

Исследованные особи T. g. nikolskii (6 самцов и 16 самок) содержались в питомнике пос. Супсех, расположенном в 2 км на юго-восток от центра г. Анапы, и доставлены сюда из окрестностей Анапы в 2023–2024 гг. Забор крови у черепах проведен в один день (19.04.2024) путем прокола яремной вены. Мазки крови (по два от каждой особи) готовили с помощью гематологического штапеля, высушивали на воздухе, затем фиксировали в спиртоэфирной смеси (1:1). Зафиксированные мазки хранили до окрашивания при комнатной температуре. Мазки окрашивали в течение 20 минут красителем Гимза азур-эозин по Романовскому (10–12-кратный раствор, фирма «Биолот», Россия), приготовленном на фосфатном буфере (рН 6.8–7.2). Готовые мазки просматривали на микроскопе Meiji Techno серии МТ 4000 с иммерсией (Meiji Techno, Japan), при увеличении ×1500, с дифференцированным подсчетом размерных характеристик неин-фицированных и инфицированных эритроцитов T. g. nikolskii.

Методы

Учет морфологических аномалий клеток и их ядер проводили на 500 эритроцитов у каждой особи. Определение величины большой и малой оси клеток и их ядер (в мкм) проводили с помощью окуляр-микрометра cross-line (0.1 mm). Площадь поверхности клеток Sк и ядер Sя (в мкм2) рассчитывали по формуле эллипса: S = π × a × b , где π = 3.14; a – длина большой полуоси эллипса, мкм; b – длина малой полуоси эллипса, мкм. Индекс удлинения клеток ( Е ) и их ядер ( е ) рассчитывали как частное от деления длинного диаметра на короткий. Ядерно-цитоплазмати-ческое отношение (ЯЦО) определяли как отношение площади ядра к площади клетки.

Цифровые изображения морфологических аномалий ядер эритроцитов выполняли камерой Vision САМ (Vision, Japan) для тринокулярного микроскопа Meiju Techno (увеличение ×1500).

Оценку нормальности распределения размеров клеток осуществляли с помощью критерия Шапиро – Уилка. С учетом вида распределения центральные тенденции и рассеяние изученных показателей описывали медианой (Ме) и интерквартильным размахом (IQR) (значения 25-го и 75-го процентилей). При сравнении двух групп применяли непараметрический критерий Манна – Уитни (u). Для сравнения долей исполь- зовали z-критерий. Корреляцию морфометрических показателей клеток с видами клеточных и ядерных аномалий оценивали коэффициентом корреляции Спирмена (ρ) в пакете прикладных программ «STATISTICA v.8». За величину уровня статистической значимости принимали α = 0.05.

Результаты

Основные размерные характеристики эритроцитов незараженной средиземно- морской черепахи Никольского (длина большой, u = 0.49, p = 0.61 и малой, u = 0.04, p = 0.96 осей), а также интегральные показатели (индекс удлинения клеток, Е, u = 0.31, p = 0.56; ядерно-цитоплазматическое отношение, ЯЦО, u = 0.92, p = 0.35) у самцов и самок были сопоставимы. Но выявлены значимые различия по длине малой оси ядра и по индексу удлинения ядра, е, u = 3.36, p < 0.001 (табл. 1).

Таблица 1. Морфометрические показатели (Me/IQR) эритроцитов средиземноморской черепахи Никольского

|

Показатели |

Пол |

Статистические показатели |

||

|

самки |

самцы |

критерий Манна – Уитни ( u ) |

р -значение |

|

|

А , мкм |

18.0/2.0 |

18.0/3.0 |

0.49 |

0.61 |

|

В , мкм |

10.0/1.0 |

10.0/1.0 |

0.04 |

0.96 |

|

Е , отн. ед |

1.7/0.3 |

1.8/0.2 |

0.31 |

0.56 |

|

а , мкм |

8.0/1.0 |

8.0/2.0 |

1.35 |

0.17 |

|

в , мкм |

5.4/1.0 |

5.1/1.0 |

2.30 |

0.02 |

|

е , отн. ед. |

1.4/0.3 |

1.6/0.3 |

3.36 |

0.0007 |

|

Sк. , мкм2 |

149.2/36.1 |

155.5/22.7 |

0.56 |

0.74 |

|

Sя. , мкм2 |

32.9/10.2 |

31.4/10.2 |

3.36 |

0.35 |

|

ЯЦО |

0.2/0.07 |

0.2/0.04 |

0.92 |

0.35 |

Примечание. А – большая ось клетки, мкм; В – малая ось клетки, мкм; Е – индекс удлинения клетки, отн. ед.; а – большая ось ядра, мкм; в – малая ось ядра, мкм; е – индекс удлинения ядра, отн. ед.; Sк. – площадь клетки, мкм2; Sя. – площадь ядра, мкм2; ЯЦО – ядерно-цитоплазматическое отношение.

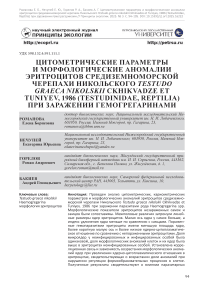

Анализ размерных показателей показал увеличение длины малой оси ядра, но уменьшение индекса удлинения ядра самок средиземноморской черепахи по сравнению с самцами (рис. 1).

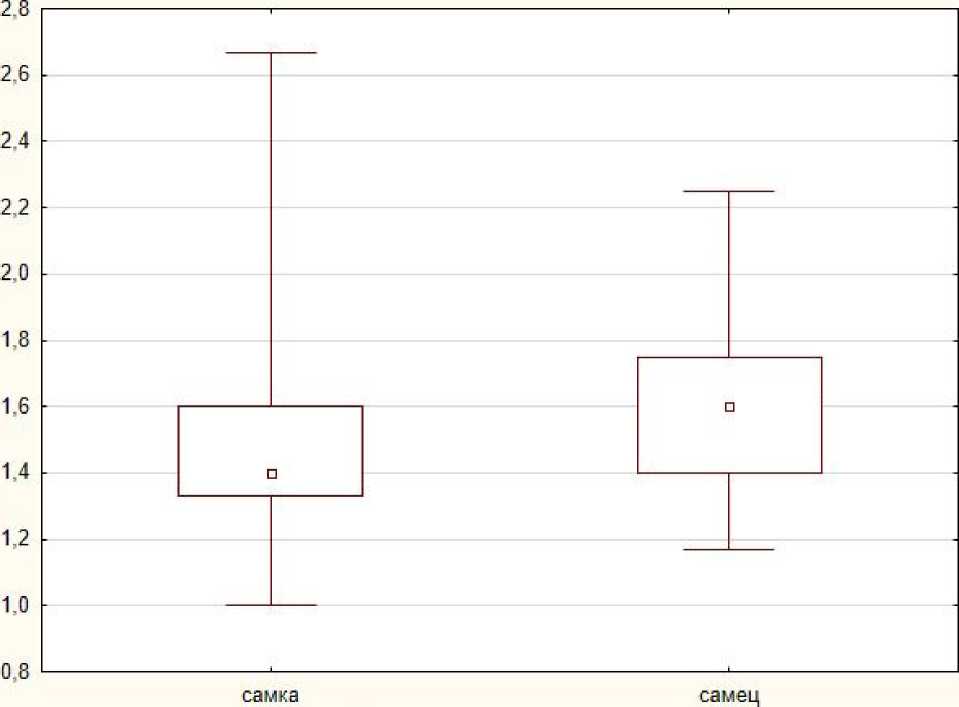

Сравнительный анализ размерных характеристик непораженных и пораженных гемогрегаринами эритроцитов проводили по гематологическим препаратам самок средиземноморской черепахи, зараженных Haemogregarina spр. Индексы удлинения клеток и их ядер непораженных и пораженных эритроцитов не различались, как и линейные размеры клеток (табл. 2). Площадь ядра ( u = 3.71, p = 0.0002), длина его малой оси ( u = 3.44, p = 0.0005) и ядерно-цитоплаз-матическое отношение ( u = 2.80, p = 0.004) пораженных гемопаразитами клеток были меньше по сравнению с непораженными эритроцитами (рис. 2).

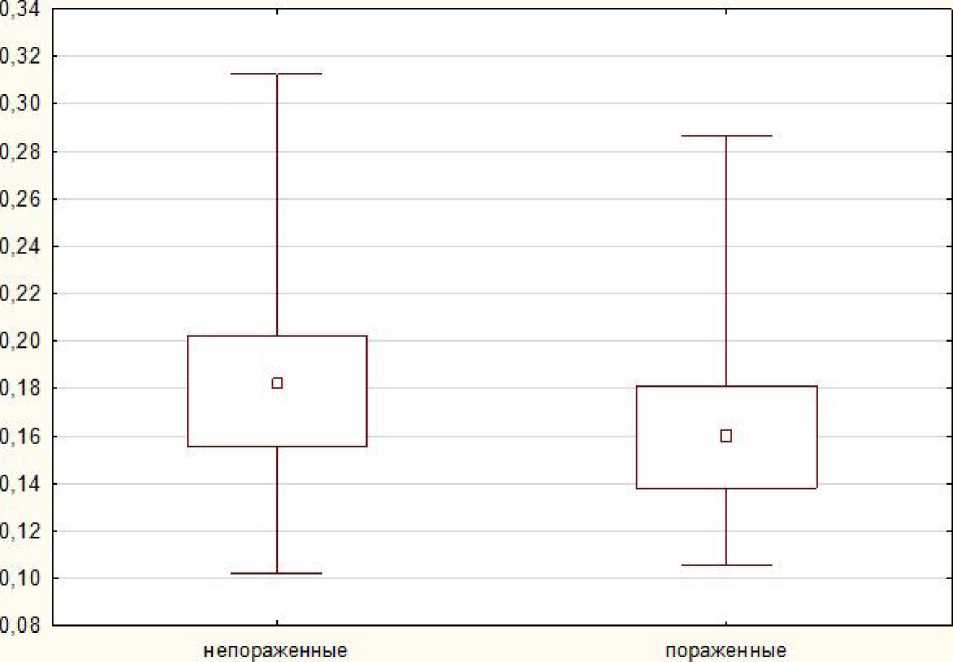

Как известно, при воздействии на организм различных внутренних и внешних стрессовых факторов отмечаются аномалии морфологии как самих клеток, так и их ядер (Крюков, 2023). Нормальные эритро- циты средиземноморской черепахи имели овальную форму с округлым несегментиро-ванным ядром, расположенным в центре клетки (рис. 3А). Распространенным видом цитогенетических аномалий считаются микроядра, которые возникают в анафазе митоза в результате отставания ацентрических фрагментов или целых хромосом. В эритроцитах средиземноморской черепахи чаще встречались микроядра каплевидной формы (рис. 3Б), хвостатые (рис. 3В) и прикрепленные (рис. 3Г). Другим видом аномалий являлись морфологические изменения клеток: эритроциты вытянутой формы (рис. 3Д) и со смещенным ядром (рис. 3Ж).

Морфологические аномалии ядер в эритроцитах средиземноморской черепахи были представлены лопастными ядрами с обособленным перетяжкой участком гетерохроматина, сохранившим связь с основной его частью (рис. 3З); ядрами с впадинами, обусловленными нарушением правильной эллипсовидной формы ядра и представляющими собой явно различимую вогнутость (инвагинацию) ядерной оболочки со

CD

о га

Ф П

□ Медиана: □ 25%-75% процентили: X Min-Max

Рис. 1. Индекс удлинения ядра эритроцитов самцов и самок T. g. nikolskii

Fig. 1 Index of elongation of the erythrocyte nucleus in males and females of T. g. nikolskii

Таблица 2. Сравнительный анализ морфометрических показателей (Me/IQR) непораженных и пораженных эритроцитов самок средиземноморской черепахи Никольского, зараженных Haemogregarina spр.

|

Параметры |

Эритроциты |

Статистические показатели |

||

|

непораженные |

пораженные |

критерий Манна – Уитни ( u ) |

р -значение |

|

|

А , мкм |

18.0/3.0 |

18.0/3.0 |

0.66 |

0.50 |

|

В , мкм |

12.0/1.0 |

11.0/2.0 |

0.78 |

0.44 |

|

Е , отн. ед. |

1.5/0.2 |

1.6/0.3 |

0.47 |

0.63 |

|

а , мкм |

7.0/1.0 |

7.0/2.0 |

1.25 |

0.21 |

|

в , мкм |

5.0/1.0 |

4.6/1.0 |

3.44 |

0.0005 |

|

е , отн. ед. |

1.5/0.2 |

1.5/0.3 |

1.73 |

0.08 |

|

Sк. , мкм2 |

169.6/6.9 |

160.2/24.3 |

1.23 |

0.21 |

|

Sя. , мкм2 |

27.4/6.6 |

25.1/7.8 |

3.71 |

0.0002 |

|

ЯЦО |

0.17/0.04 |

0.15/0.04 |

2.80 |

0.004 |

Эритроциты

° Median: □ 25%-75% процентили; I Min-Max

Рис. 2. Ядерно-цитоплазматическое отношение непораженных и пораженных гемопаразитами эритроцитов самок T. g. nikolskii

Fig. 2. Nuclear-cytoplasmic ratio of uninfected and hemoparasite-affected erythrocytes of female

T. g. nikolskii

сравнительно пологими скатами (рис. 3И); зазубренными ядрами, имеющими клинообразную инвагинацию ядерной оболочки (рис. 3К); почкующимися ядрами, у которых имелись характерные выпячивания ядерной оболочки, заполненные хроматином, сохраняющим тесную связь с хроматином ядра (рис. 3Л), и пузырящимися ядрами, часть оболочки которых имела множественные мелкие выпячивания (рис. 3М). Реже встречались двухлопастные ядра, или ядра в форме восьмерки с перетяжкой (рис. 3Н).

Частота встречаемости микроядер у неза-раженных и инфицированных особей была одинаковой, доли морфологических аномалий клеток и их ядер были выше в эритроцитах здоровых особей (табл. 3).

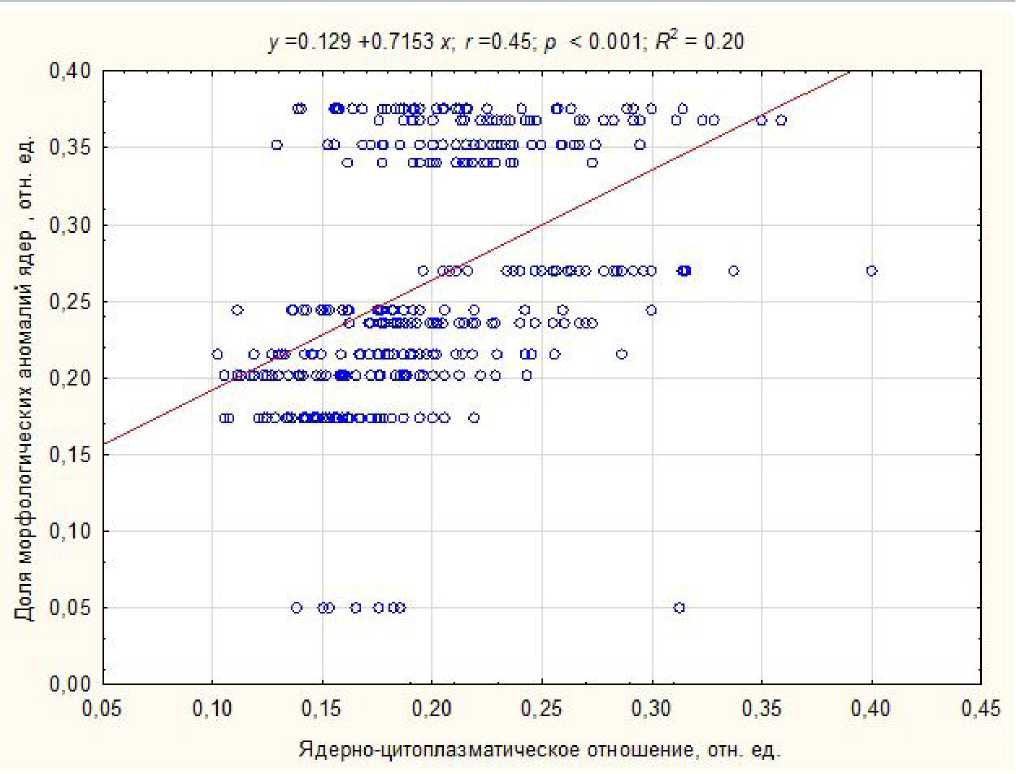

Выявлена взаимосвязь возрастания морфологических аномалий клеток (ρ = 0.38, p < 0.001) и их ядер (р = 0.51, p < 0.001) при увеличение ядерно-цитоплазматическо-го отношения в эритроцитах. Уравнение регрессии, аппроксимирующее линейную зависимость числа ядерных аномалий от величины ядерно-цитоплазматического отношения в клетках, имело вид: y = 0.129 + 0.7153x (R2 = 0.20, r = 0.45, p < 0.001). Результат анализа зависимости показал, что примерно на 20% (показатель детерминации R2 = 0.20) дисперсия числа морфологических аномалий ядер объясняется дисперсией показателя ядерно-цитоплазматического отношения в эритроцитах, с увеличением которого количество ядерных аномалий в клетке возрастает (рис. 4).

Для визуализации различий по совокупности изученных показателей между неза-раженными и зараженными средиземноморскими черепахами мы воспользовались методом главных компонент. Участие главных компонент, выделенных при помощи графика каменистой осыпи, с общим качеством репрезентации 99.43 %, в дифференциации было неодинаково. Первая главная компонента (факторная ось), соответствующая собственному значению 27.39, описы-

Рис. 3. Эритроциты средиземноморской черепахи Никольского с морфологическими и ядерными аномалиями: А – нормальный эритроцит; Б – эритроцит с примыкающим микроядром каплевидной формы; В – эритроцит с хвостатым микроядром; Г – эритроцит с прикрепленным микроядром; Д – эритроцит вытянутой формы; Ж – эритроцит со смещенным ядром; З – эритроцит с лопастным ядром; И – ядро эритроцита с впадиной; К – эритроцит с зазубренным ядром; Л – эритроцит с почкующимся ядром; М – эритроцит с пузырящимся ядром; Н – ядро эритроцита в форме восьмерки

Fig. 3. Erythrocytes of T. g. nikolskii with morphological and nuclear abnormalities: A – normal erythrocyte; B – erythrocyte with an adjacent teardrop-shaped micronucleus; C – erythrocyte with a caudate micronucleus; D – erythrocyte with an attached micronucleus; E – elongated erythrocyte; F – erythrocyte with a displaced nucleus; G – erythrocyte with a lobed nucleus; H – erythrocyte nucleus with a depression; I – erythrocyte with a serrated nucleus; K – erythrocyte with a budding nucleus; L – erythrocyte with a vesicular nucleus; M – the figure-of-eight erythrocyte nucleus

Таблица 3. Доля эритроцитов (на 500 клеток) с аномалиями в крови незараженных и зараженных гемопаразитами средиземноморских черепах

|

Виды аномалий |

Незараженные особи |

Зараженные особи |

Статистические показатели: |

|

|

z -критерий |

р -значение |

|||

|

Морфологические аномалии клеток |

0.06 |

0.196 |

6.25 |

p < 0.001 |

|

Морфологические аномалии ядер |

0.207 |

0.325 |

4.22 |

p = 0.00001 |

|

Микроядра |

0.02 |

0.03 |

1.16 |

p = 0.12 |

Примечание. Жирным выделены значимые различия.

Рис. 4. Зависимость возрастания морфологических аномалий ядер эритроцитов T. g. nikolskii при увеличении ядерно-цитоплазматического отношения клеток

Fig. 4. Dependence of the increase in morphological anomalies of the erythrocyte nuclei of T. g. nikolskii with an increase in the nuclear-cytoplasmic ratio of cells

вала приблизительно 71.54 % общей дисперсии, и ее роль выше других по информационной насыщенности. Вторая компонента (факторная ось), соответствующая собственному значению 10.67, описывала 27.89 % оставшейся дисперсии, ее роль меньше по сравнению с первой компонентой. Первая факторная ось коррелировала с размерными показателями клеток и имела сильные положительные корреляции с длиной малой оси клеток (0.88), с площадью клеток (0.87), ядерно-цитоплазматическим отношением (0.79) и сильные отрицательные корреляции с индексом удлинения клеток (-0.85) и площадью ядра (-0.81). Вторая факторная ось имела сильную положительную корреляцию с морфологическими аномалиями клеток (0.71). График наблюдений в пространстве главных компонент визуализировал полученный результат (рис. 5).

Незараженные и зараженные гемогрега-ринами черепахи по совокупности изученных показателей разошлись как по первой, так и по второй главным компонентам. Зараженные особи сгруппировались в первом и четвертом квадрантах, т.е. имели положительные значения по первой главной компоненте. Незараженные занимали второй, третий и четвертый квадранты и имели как отрицательные, так и положительные значения по первой главной компоненте, объединяясь в области переменных «площадь ядра» и «площадь клетки». По второй главной компоненте незараженные черепахи группировались относительно близко друг к другу в области переменных «морфологические аномалии клеток и их ядер». Пораженные эритроциты по совокупности изученных показателей располагались ближе друг к другу по сравнению со здоровыми клетками и заметно разошлись по второй главной компоненте, которая, как уже отмечалось, дает объяснение более чем вдвое меньшей дисперсии (27.89 %) по сравнению с первой главной компонентой.

15 -

5 -

О ■

-5 -

-10 -

-15 -

10 -

пораженные клетки

непораженные клетки

пораженные клетки

непораженные клетки пораженные клетки

пораженные клетки

непораженные клетки

-20 -

непораженные клетки

-25 -

-30 L

-15

-10

-5

О

Первая главная компонента: 71.54%

• Незараженные особи; ■ Особи, зараженные Наетодгедаппа spp.

Рис. 5. График рассеивания данных об эритроцитах T. g. nikolskii в пространстве двух главных компонент

Fig. 5. A graph of the scattering of erythrocyte data T. g. nikolskii in the space of the first two main components

Обсуждение

Известно, что микроядерные образования в эритроидных клетках существуют практически у всех видов рептилий, в т.ч. и не являющихся носителями простейших (Крюков, 2023), что подтверждается полученными данными об отсутствии значимых различий по частоте встречаемости микроядер у не-зараженных и зараженных гемопаразитом черепах. Ядерно-цитоплазматическое отношение – объективный показатель оценки прижизненного состояния клетки и важная морфологическая характеристика, позволяющая получить определенное представление об уровне метаболизма и компенсаторных реакциях клеток крови. У незараженных самок и самцов средиземноморской черепахи этот показатель был сопоставимым. Хорошо известно, что ядро несет наследственный материал, его размер и форма являются отражением состояния клетки и позволяют судить об особенностях протекания формообразовательных и регуляторных процессов в клетке как во времени, так и в

пространстве. Эта функция осуществляется посредством ядерно-цитоплазматических взаимодействий: из ядра в цитоплазму поступают различные РНК, а из цитоплазмы в ядро – регуляторные молекулы (индукторы и супрессоры) (Ченцов, 2004). При этом количество ДНК в ядре не является фактором, определяющим его размеры и форму, но на ядерную морфологию могут влиять структура и модификация хроматина (Арешидзе, 2022), в частности, приобретение ядрами неправильной формы рассматривается как показатель высокой интенсивности метаболизма (Singla et al., 2013).

У незараженных особей размерные показатели ядер и ядерных структур эритроцитов определяются функциональным состоянием клетки за счет повышенного клеточного метаболизма (Струков, Серов, 2020), более высокое ядерно-цитоплазматическое отношение свидетельствует об активации клеток гемопоэтического ростка в красном костном мозге (Донкова, Рубай, 2017). Анализ полученных данных показал, что внедрение и

жизнедеятельность внутриэритроцитарных гемопаразитов в здоровые клетки с высоким уровнем метаболизма и синтетической активностью ядер приводит к уменьшению площади ядра и снижению процессов метаболизма, о чем свидетельствует уменьшение их ядерно-цитоплазматического отношения. Аномальные по форме и размерам эритроциты не способны полноценно выполнять основную функцию переноса кислорода (Song et al., 2021), что впоследствии может привести к развитию анемии и воспалительных заболеваний в организме черепах, инфицированных Haemogregarina spp.

Заключение

Выявлены межполовые различия карио-метрических показателей эритроцитов здоровых средиземноморских черепах, проявляющиеся у самок увеличением длины малой оси ядра и более низким значением индекса удлинения ядра по сравнению с самцами. Установлено уменьшение малой оси ядер, площади ядер и снижение ядер-но-цитоплазматического отношения пораженных эритроцитов по сравнению с неза-

раженными клетками инфицированных самок средиземноморских черепах. Выявлена корреляционная связь ( ρ = 0.38, p < 0.001; ρ = 0.51, p < 0.001) и зависимость возрастания морфологических изменений ядер ( R 2= 0.20, r = 0.45, p < 0.001) при увеличение ядерно-цитоплазматического отношения в эритроцитах, свидетельствующая о возрастании числа аномалий при нарушении регуляции формообразовательных процессов в клетке.

Следует обратить внимание на высокую долю морфологических и ядерных аномалий в эритроцитах незараженных особей, что требует дальнейшего изучения для выявления факторов, вызывающих морфологические и цитогенетические патологии клеток организма подвида средиземноморской черепахи, который находится в России под угрозой исчезновения (Туниев, Островских, 2017; Туниев, 2021). Кроме Краснодарского края Российской Федерации, подвид T. g. nikolskii сохранился только в Республике Абхазия (Пестов и др., 2009), где еще сравнительно недавно (Туниев, Туниев, 2006) считался исчезнувшим.