Creative vs Routine: потенциал спроса на высшее образование в России

Автор: Абанкина И.В., Зиньковский К.В.

Журнал: Креативные индустрии | Creative Industries R&D @creativejour

Рубрика: ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | EDUCATION AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Статья в выпуске: 1 (1), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ спроса на высшее образование на разные направления подготовки в контексте государственной политики, исследование сделано на основе данных исследования НИУ ВШЭ “Мониторинг качества приёма” за 2018–2024 гг. В статье доказывается, что высшее образование в секторе креативных индустрий прямо зависит от уровня доходов семей, развивается крайне неравномерно, как по регионам России, так и по направлениям подготовки. Перспективные креативные компетенции в основном приобретаются за счёт платного образования. Таким образом, компетенции для развития качественных характеристик человеческого капитала формируются в сегменте рыночных благ, подготовка специалистов за счёт бюджетных средств для отраслей инновационной экономики ограничена и сосредоточена преимущественно в секторе традиционных творческих специальностей. Ядро креативных индустрий составляют творческие люди, дефицит которых становится главным тормозом развития инновационной экономики.

Спрос на высшее образование, платное образование, опекаемые блага, креативные компетенции, креативные индустрии

Короткий адрес: https://sciup.org/14133489

IDR: 14133489 | УДК: 37.06 + 37.07 | DOI: 10.7868/S7890098725010036

Текст научной статьи Creative vs Routine: потенциал спроса на высшее образование в России

Роль образования, культуры и креативных индустрий отчётливо проявляется в ключевых трендах, обеспечивающих формирование качественных характеристик человеческого капитала, а именно, растущей ориентации на ценности wellbeing, т.е. на ценности благополучия современного человека «здесь и сейчас», как в профессиональной, так и досуговой деятельности, а также в динамичном развитии сектора edutainment, т.е. обучении через развлечение, включающего креативные игровые практики, мультимедийные технологии, использование искусственного интеллекта (далее ИИ). Современные подходы к развитию человеческого капитала акцентируют вклад креативного сектора в:

-

• развитие технологий ИИ, креативных компетенций, стимулирование инноваций и повышение качества жизни;

-

• формирование идентичности подрастающего поколения;

-

• развитие творческой экономики и «умных городов»;

-

• развитие социальной сплочённости, чувства общности;

-

• гармонизацию человеческих отношений, формирование справедливого общества и равных возможностей.

Коллаборация образования и креативных индустрий выступает драйвером развития городов и агломераций с креативной экономикой, основанной на знаниях, творчестве и современных компетенциях [12]. Развивающееся на наших глазах сотрудничество постепенно формирует в обществе ценности интеллектуального труда и креативности. Академические и творческие свободы, студенческое самоуправление, организация научных коллективов и проектных групп, включающих и профессоров, и студентов, и городские инициативы на принципах проектной самоорганизации, динамизм стремительного генерирования и освоения нового знания и компетенций, умение концентрировать интеллектуальные и финансовые ресурсы на ключевых точках роста – всё это и есть желаемые характеристики будущего университетов [1, 2]. Предоставляя университетам свободу, сопряжённую с механизмами финансирования на долгосрочной основе, включающим право самостоятельного распоряжения ресурсами, мы получаем шанс в будущем перейти от тактических решений на принципах управления затратами к стратегическим решениям на принципах управления результатами, к инвестированию в креативный класс, который, как писал Р. Флорида, меняет будущее.

Роль высшего образования в формировании спроса на креативные компетенции

В мировой практике утвердилась идея, что образование не наследственная привилегия, а всеобщее благо, которое должно быть доступно независимо от доходов, социального происхождения, национальной или религиозной принадлежности. Можно сказать, что образование превратилось в атрибут человека, как пространство и время служат атрибутами материи. Хотя в мире далеко не все дети ходят даже в начальную школу, в большинстве стран всеобщее среднее образование объявлено нормой. Во многих развитых странах – прежде всего европейских, и в России в том числе, – постепенно становится социальной нормой и высшее образование, независимо от того, востребовано ли оно на рынке труда, работают ли люди потом по специальности или нет.

К концу XIX в. в мире утвердилась, как наиболее передовая гумбольдтов-ская модель университета – академическая свобода и соединение преподавания с научными исследованиями. Социальная роль, миссия университетов такого типа состояла в первую очередь в создании, поддержании и передаче системы знаний и ценностей. Начиная с 1920-х годов, во всём мире наблюдается отход от этой парадигмы. Научные изыскания (в гумбольдтовской модели ничем не регулируемые) ставятся на службу техническому прогрессу и благоустройству городов, и, в том числе, защите безопасности. Начиная с 90-х годов ХХ века сначала в американских, а потом и в европейских университетах, начала развиваться, так называемая, третья миссия университетов, наряду с образованием и наукой. Университеты стали реализовывать социальные и культурные проекты, открытые городу, вовлекать горожан и молодёжь в плотный календарь культурных событий [4]. Вызовы современного общества требуют развития креативного потенциала человека как условия успешной карьеры. Помимо чисто профессиональных знаний становятся важны универсальные управленческие навыки – умение работать в рамках проектного подхода, создавать команду, быть лидером, умение искать и анализировать информацию. Это позволяет человеку быть гораздо мобильнее на рынке труда, адаптироваться к развивающейся экономике, переходить из одной сферы в другую. Образование, интегрированное с наукой и культурой, начинает помогать человеку управлять собой. Это становится ключевой компетенцией XXI века. Управление собой (можно называть это развитием самостоятельности и ответственности) означает овладение основными универсальными образовательными действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными; способами деятельности, применяемыми как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Сегодня мы все понимаем, что живём в обществе, расширяющихся ресурсов, в том числе образовательных и культурных, технологии освоения таких интеллектуальных ресурсов сильно изменились, они стали более сложными. Мы все страдаем от информационных перегрузок, от нашего неумения ориентироваться в этом море информации, быстро анализировать, извлекать нужную информацию, делать выводы. Очень многие работодатели жалуются на то, что профессиональных знаний выпускникам хватает, однако при этом принимать решение иногда даже в стандартной, а тем более в нестандартной ситуации выпускники не умеют. Эксперты и законодательные органы в системе образования сходятся во мнении, что слабые стороны нынешнего образования заключаются в недостаточной сформированности коммуникативных навыков, умения работать в коллективе, разделять ответственность, работать на достижение общих целей, доверять лидерам, выстраивать отношения с ровесниками и взрослыми. В то же время студенты стремятся увидеть в себе лидерские качества и навыки, самоопределиться в своих способностях и предпочтениях. Все понимают, что довольно поздно учиться этому в университете. Перечисленные ключевые, как часто их называют «сквозные», компетенции должны пронизывать всю систему образования. Действительно через информационные ресурсы студент в состоянии выходить на общение со своими сверстниками, преподавателями, не только изучая предметы, а предъявляя им результаты своей индивидуальной или коллективной работы через проектную или исследовательскую деятельность и социальные практики. В современном обществе, вплотную подошедшем к массовому использованию ИИ, освоить все знания невозможно, но надо иметь навыки, умение учиться и профессионально развиваться. Поэтому интеграция образования, науки и креативных индустрий позволяет сконцентрировать ресурсы, чтобы систематически помогать человеку становиться ответственным и самостоятельным, осознавать себя взрослым человеком, умеющим решать жизненные проблемы, вносить вклад в развитие экономики и общества, комфортность среды проживания. Именно на это и предъявляют спрос выпускники школ и их семьи. Осознавая дефицит этих компетенций по завершении среднего образования, выпускники видят в этом миссию высшего образования и хотят получить такие навыки, независимо от того, какое направление подготовки или специальность они выбирают. В этом случае высшее образование фактически вынуждено компенсировать дефициты общего среднего образования, ориентируясь не только на профессиональную подготовку, но и на развитие креативности.

В новой модели высшего образования фокус переориентируется на содействие преподавателей-профессионалов студентам в артикулировании воображения, в разворачивании социальных практик для его предъявления в общественном развитии [6]. Существенно меняется и концепция образования от репрессивной модели (которую охарактеризовал Мишель Фуко как систему «надзирать и наказывать») к креативной модели. Креативность – особое измерение, для её формирования нужны специальные условия, прежде всего, свобода творческого поиска, исследований, свобода думать, проектировать, пробовать, ошибаться… Для креативной модели как модели интеграции образования, науки и культуры характерна не ведомственная, а кластерная организация. Кластерная модель основана на содружестве независимых университетов, фондов, некоммерческих организаций и коммерческих фирм, связанных отношениями сотрудничества и конкуренции, а также нередко общностью территории в городе. Точками опоры креативности становятся:

-

• поликультурная среда и толерантность,

-

• лидеры и лидерство,

-

• новые технологии ИИ и менеджмента,

-

• творческое начало, глубина культурных традиций и умение их поддерживать,

-

• навыки конструктивного диалога,

-

• проектная идеология.

-

• разработка образовательных технологий, обеспечивающих интеграцию проектных и исследовательских задач в плотный календарь культурных событий и коммуникации;

-

• разработка проектов, связанных с развитием различных технологий, на нынешнем этапе в первую очередь ИИ;

-

• проведение исследований как фундаментального, так и прикладного характера в интересах развития экономики и общества.

Эффективное сочетание в университете всех трех процессов при создании и обновлении образовательных программ обеспечивает их конкурентоспособность и вклад в формирование человеческого капитала.

Формирование креативности: рыночное или опекаемое благо?

Для современной экономики большое значение приобретает подготовка специалистов в секторе креативных индустрий. Причина заключена в повышении профессиональных требований к креативным компетенциям кадров. Во всех странах подготовка специалистов полностью или частично субсидируется государством или благотворительными фондами в той или иной форме. Основными концепциями, лежащими в основе государственной поддержки образования, являются теория общественных благ и мериторных благ и их дальнейшее развитие [10]. Многие эксперты справедливо относят образование к «смешанным благам», но ключевое значение имеет их мериторный характер, т.е. их социальная значимость и общественная заинтересованность в стимулировании их потребления [13]. Необходимость государственной поддержки образования вытекает из потребностей общества в развитии человеческого капитала, в обеспечении доступности образования независимо от доходов и места жительства. А.Я. Рубинштейн продолжил традицию общественных финансов Р. Масгрейва [8] и разработал теорию рынков «опекаемых благ», т.е. тех, которые находятся под опекой государства [9]. Финансирование «опекаемых благ» осуществляется через бюджетные ассигнования. В большинстве развитых стран бюджетное финансирование остаётся одной из главных форм поддержки образования как «опекаемого блага» [11].

Изучая спрос со стороны семей на различные программы высшего образования, мы выделили три направления государственной политики, непосредственно влияющие на предложение и спрос на высшее образования. Эти направления сформулированы на основе анализа официальных заявлений представителей государственных органов и данных статистики.

К первому направлению отнесено увеличение бюджетного набора в вузы, осуществлявшееся с начала пандемии и мотивированное намерением снизить последствия ухудшения экономического положения семей. В качестве второго направления выделена поддержка региональных вузов, в том числе с помощью перераспределения в их пользу бюджетных мест. Это направление государственной политики нацелено на снижение диспропорций финансирования в системе высшего образования, возникших за последние десятилетия. Третьим направлением государственной политики выделен приоритет инженерных направлений подготовки, включая информационные технологии, над другими направлениями для интенсификации технологического развития страны [3].

Представленный анализ спроса на высшее образование сделан на основе данных исследования НИУ ВШЭ “Мониторинг качества приёма” за 2018–2024 гг.1

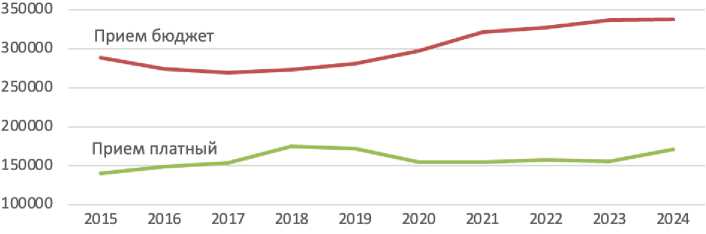

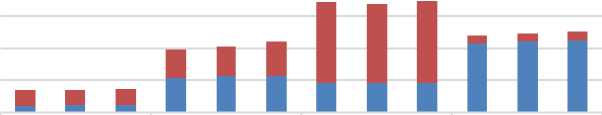

Набор на бюджетные места в вузах начал заметно увеличиваться с 2019 г., в то время как набор на места с оплатой обучения, непрерывно росший до

2018 г., в 2019 г. начал снижаться (рис. 1). Увеличение бюджетного набора в 2019–2020 гг. позволило заместить спрос на платное образование, однако с 2021 г. снижение спроса на высшее образование за деньги прекратилось. Замещение платного образования «бюджетным» происходило в основном в регионах, что можно считать положительным эффектом государственной политики [7]. Однако уже в 2024 г. тенденция на замещение начала меняться, и платный приём увеличился вслед за бюджетным приёмом. Это новое явление, но об устойчивости этой тенденции говорить пока рано, если учесть, что Государственная Дума приняла закон о передаче полномочий по регулированию платного приёма Министерству высшего образования и науки.

Рис. 1 – Приём бюджетный и контрактный (платный) бакалавриат/специалитет

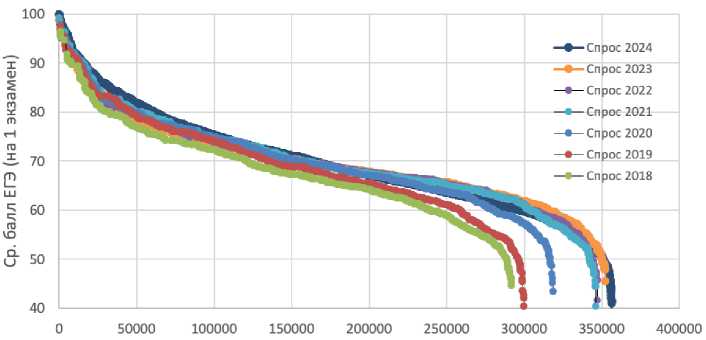

Исследование кривых спроса по баллам ЕГЭ (т.е. на обучение за счёт бюджетных средств) демонстрирует позитивную тенденцию роста совокупного спроса на высшее образование (рис. 2). На представленном графике виден подъём кривых спроса вверх по годам. Это однозначно можно охарактеризовать как положительный тренд, поскольку он показывает сохранение мотивации на высшее образование, несмотря на рост популярности программ, которые предлагают колледжи, в том числе по креативным индустриям. Однако «рост хвостов» в правой части кривых спроса означает приём на бюджетные места выпускников с более низкими баллами ЕГЭ, которые раньше не могли претендовать на обучение за счёт бюджетных средств. Фактически государство, увеличивая доступность высшего образования за счёт бюджетных средств, тем самым демонстрирует повышение роли высшего образования как «опекаемого» блага. Такое направление государственной политики по замещению платного приёма бюджетным несёт в себе определённые риски, которые государство взяло на себя, освободив от них семьи. Риски заключается в том, что значительная часть студентов, зачисленных на инженерные и технические специальности, вынуждены бросить учёбу – более 30% студентов по этим специальностям отчисляют после 1 и 2-го курсо в2. Это первый негативный отбор, а второй негативный отбор случается, когда выпускники стараются трудоустроиться не по полученной специальности, выискивая лучшие альтернативы профессиональной деятельности и карьеры, и «худшие» идут работать по специальности. Таков эффект двойного негативного отбора по замещению платного приёма бюджетным приёмом в региональные вузы.

Численность студентов, поступивших на 1 курс вузов по конкурсу с ЕГЭ, нарастающим итогом

Рис. 2 – Спрос на высшее образование за счёт средств бюджета в 2018–2024 гг.

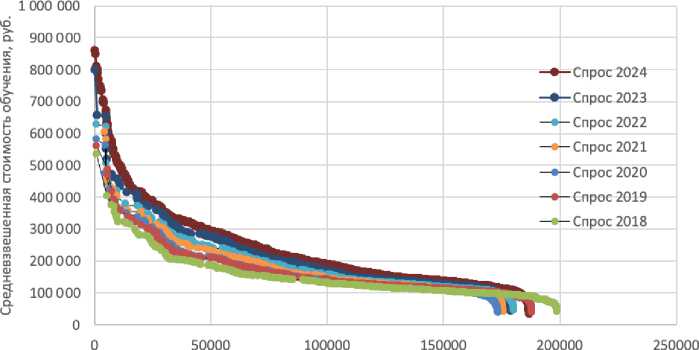

Каков же спрос на программы, которые оплачивают семьи? Здесь речь идёт о полном возмещении затрат на высшее образование, поэтому такое благо можно отнести к частным благам, а не к «опекаемым» благам (рис. 3). В этом случае именно семьи берут на себя риски за эти инвестиции и не могут рассчитывать на поддержку государства.

Численность студентов, поступивших на 1 курс вузов на платное обучение, нарастающим итогом

Рис. 3 – Спрос на высшее образование за счёт средств семей 2018–2024 гг.

Судя по графику спроса на высшее образование по его стоимости, спрос растёт практически во всём ценовом диапазоне, однако наиболее выражено на программы средней стоимости и недорогие программы. В целом средняя стоимость программ высшего образования с полным возмещением затрат увеличивается. В сегменте платного образования оказалась значительная часть обучающихся на программах социально-экономического и гуманитарного направлений, включая программы по креативным индустриям3. Постепенно государство снизило контрольные цифры приёма на эти программы за счёт бюджетных средств до 44% в гуманитарных науках и до 28% в социально-экономических науках, тогда как в инженерных и технических специальностях доля государства превышает 90%. Исключение из технических и математических специальностей составляют IT направления подготовки, в которых наблюдается распределение ответственности между государством и семьями, то есть пропорция платного образования составляет чуть менее 30%.

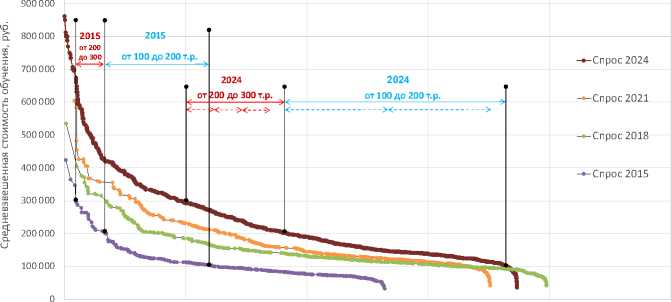

Следует подчеркнуть неравномерный характер изменения спроса на программы разной стоимости (рис. 4). По графикам видно, что спрос в стоимостном интервале от 200 до 300 тыс. руб. вырос в относительном измерении больше, чем в интервале от 100 до 200 тыс. руб. (см. вспомогательные пунктирные линии интервалов 2015 г. перенесённых под интервалы 2024 г.).

1 000 000

0 50000 100000 150000 200000 250000

Численность студентов, поступивших на 1 курс вузов на платное обучение, нарастающим итогом

Рис. 4 – Диапазоны изменения спроса в разных стоимостных интервалах платного образования в 2015–2024 гг.

Резкий рост совокупного набора на бюджетные и платные места в 2019 г. наблюдался не только в регионах, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Более подробный анализ показывает, что рост в регионах и Санкт-Петербурге был связан с увеличением бюджетных мест, в то время как в Москве с увеличением и бюджетных, и платных мест. При этом доля регионов в совокупном наборе продолжает постепенно снижаться, в основном за счёт увеличения доли Москвы, что свидетельствует о сохранении накопившихся диспропорций в системе высшего образования.

Вместе с тем, анализ статистики и данных Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ показывает, что, несмотря на падение внебюджетных доходов в 2020 г. вузы увеличили доходы (даже с учётом инфляции) за счёт государственной поддержки [7]. Принимая во внимание тот факт, что внебюджетные доходы в основном снизились у региональных вузов, меры государственной поддержки, как минимум, помогли не увеличить серьёзным образом существующие диспропорции в системе высшего образования страны.

«Физики и лирики» VS айтишники и креативщики: новые линии напряжений

Как отмечалось выше, совокупный спрос на высшее образование в абсолютных цифрах растёт. По данным мониторинга качества образования НИУ ВШЭ этот рост с 2022 по 2024 гг. составил как минимум 4%. Данные мониторинга также показывают, что рост выше указанной цифры наблюдался в инженерно-технических направлениях подготовки, включая ИТ, а также в медицинских. В остальных направлениях роста не было или даже происходило снижение спроса. Таким образом, налицо перевес условных «физиков» над условными «лириками» в совокупном спросе на высшее образование. Причина этого перевеса, вполне очевидно, связана с диспропорциями в финансировании контрольных цифр приёма по разным направлениям подготовки.

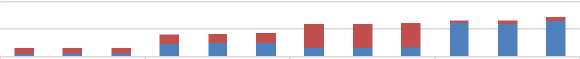

Поскольку целью данной статьи является рассмотрение новой линии сравнения условных «инженеров» с условными «креативщиками», то необходимо перегруппировать направления подготовки и рассмотреть спрос по ним. Авторы, ориентируясь на известные классификаторы, предлагают свою группировку направлений, готовящих кадры для креативных индустри й4. К креативным индустриям также можно отнести все направления подготовки, связанные с разработкой программного обеспечения, но они будут рассмотрены как отдельная укрупнённая группа. Для сравнения на рис. 5, 6 и 7 показана не только укрупнённая группа технических направлений подготовки, но и социально-экономических. Из технических и социально-экономических были исключены направления подготовки, вошедшие в группу креативных. По вертикальной шкале графиков в одинаковом масштабе отложен набор студентов на 1 курс бакалавриата/специалитета.

На рис. 5 виден многократный перевес всех групп направлений подготовки по сравнению с креативными направлениями в региональных университетах. Динамики изменений за три года практически нет. Также хорошо видно, что доля платного набора на креативные направления несравненно выше, чем на технические и ИТ, но ниже, чем на социально-экономические направления. Если креативные направления подготовки рассматривать совокупно с разработкой программного обеспечения, как это и предлагают делать в разных источниках, то картина становится гораздо лучше и креативные направления выйдут на 3-е место по численности наборов среди всех групп, включая медицинские и педагогические. Однако и в этом случае видно, что креативные направления проигрывают социально-экономическим, не будучи способными перетянуть на себя часть платных студентов.

На рис. 6 для вузов Москвы и Московской области наблюдается картина, похожая на рис. 5 для вузов регионов РФ. Однако, есть два существенных отличия. Во-первых, кратность разрыва между набором на креативные и всеми другими направлениями значительно меньше для вузов Москвы и Московской области, а совокупный набор креативных направлений и создания программно-

Рис. 5 - Набор по «креативным» направлениям подготовки в сравнении с другими группами в вузах регионов РФ без учёта вузов Москвы, Московской обл. и Санкт-Петербурга

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Креативные ИТ и создание Социально- Технические ПО экономические

■ Бюджетные ■ Платные

10000 0

Рис. 6 - Набор по «креативным» направлениям подготовки в сравнении с другими группами в вузах Москвы и Московской обл.

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Креативные ИТ и создание Социально- Технические ПО экономические

-

■ Бюджетные ■ Платные

-

Рис. 7 - Набор по «креативным» направлениям подготовки в сравнении с другими группами в вузах Санкт-Петербурга

го обеспечения опережает набор технических направлений и выходит на второе место среди всех укрупнённых групп. Второе отличие состоит в высокой доле платных студентов как креативной группы, самой по себе, так и совокупно с группой создания программного обеспечения. Логично предположить, что конкурентоспособность и привлекательность креативных направлений подготовки в Москве находятся на таком уровне, который делает её сильной составляющей баланса системы высшего образования города и оказывает влияние на рынок труда и развитие креативных индустрий.

На рис. 7 для набора вузов Санкт-Петербурга структурно наблюдается картина более похожая на рис. 6 для вузов Москвы и Московской области, чем на рис. 5 для вузов регионов РФ. В частности, обращает на себя внимания высокая доля платного набора на креативные направления.

Подводя итоги анализа спроса на высшее образование по новой линии сравнения «креативные» - «технические» направления, можно отметить, что совокупная группа, включающая в себя также группу создания программного обеспечения, уверенно входит в тройку лидеров среди всех укрупнённых групп подготовки. В целом, несмотря на широкий спектр образовательных программ, которые предлагают университеты для обучения за счёт бюджетных средств, спрос на платные образовательные программы в сфере креативных индустрий достаточно высокий. В то же время, в этой совокупной группе наибольшей популярностью пользуются образовательные программы, связанные с информационными технологиями и созданием программного обеспечения.

Заключение

Обобщая, можно зафиксировать, что высшее образование в секторе креативных индустрий прямо зависит от уровня доходов семей, развивается крайне неравномерно, как по регионам России, так и по направлениям подготовки. Перспективные креативные компетенции в основном приобретаются за счёт платного образования. Таким образом, компетенции для развития качественных характеристик человеческого капитала формируются в сегменте рыночных благ, подготовка специалистов за счёт бюджетных средств для отраслей инновационной экономики ограничена и сосредоточена преимущественно в секторе традиционных творческих специальностей. Ядро креативных индустрий составляют творческие люди, дефицит которых становится главным тормозом развития инновационной экономики.

Формирование и сохранение сегмента опекаемых благ в сфере высшего образования в креативном секторе требует пересмотра управленческих решений, по крайней мере, в части повышения стипендий, оплаты общежитий, более широких возможностей трудоустройства в самом университете во время обучения в творческих и научных проектах и экспертно-аналитической работе. Перспективной моделью может стать переход к персонифицированному финансированию образовательной траектории, которое допускает прямое участие самих студентов в распоряжении частью «опекаемых благ». Такая модель позволяет организовать сетевое взаимодействие университетов, науки и бизнеса в интересах качественного образования для инновационной экономики. Будут ли приняты эти меры? Ответа на этот вопрос пока нет, особенно в свете принятия законодательных актов по передаче полномочий чиновникам в вопросах регулирования платного образования. Цена вопроса - мотивация будущих поколений и угроза существенной потери человеческого капитала.

Список литературы Creative vs Routine: потенциал спроса на высшее образование в России

- Абанкина И.В., Абанкина Т.В. Равенство прав vs равенство возможностей в сфере высшего образования // Журнал Новой экономической ассоциации. 2020. Т.47. №3. С. 205-214. DOI: 10.31737/2221-2264-2020-47-3-12.

- Абанкина И.В., Семенова К.А. Образование: инвестиции в будущее // В кн.: Гуманитарный сектор патерналистского государства / Под ред.: А.Я. Рубин-штейн. СПб.: Алетейя, 2023. Гл. 4. С. 108-151.

- Абанкина И.В., Зиньковский К.В. Рост, замещение и стагнация спроса на высшее образование в разрезе студенческих столиц и регионов // V Российский экономический конгресс. Т.ХI. Тематическая конференция "Социальная политика" (Сборник тезисов докладов) / Сост.: И.В. Абанкина, Е.Ш. Гонтмахер, В.Ю. Музычук, Т.В. Чубарова. Т.11: Социальная политика. М.: [б.и.], 2023. Гл. 1. С. 7-11.

- Абанкина И.В., Абанкина Т.В. Университет и город: навстречу друг другу // В кн.: Российские региональные столицы. Развитие, основанное на культуре. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2023. С. 61-73.

- Абанкина И.В., Зиньковский К.В., Савелёнок Е.А., Фрумин И.Д. и др. Кейсы российских университетов. Вып.3. 2019–2021 / Сост.: К.В. Зиньковский, Е.А. Савелёнок. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2021. 482 c.

- Абанкина И.В., Зиньковский К.В., Савелёнок Е.А. Работать над решением проблем – а не бороться за показатели // В кн.: Кейсы российских универ-ситетов. Вып.3. 2019–2021 / Сост.: К.В. Зиньковский, Е.А. Савелёнок. Екатерин-бург: Изд-во Уральского ун-та, 2021. С. 11-20.

- Зиньковский К.В., Деркачев П.В., Кравченко И.А. Динамика ресурсного обеспечения системы высшего образования: последствия для инвестици-онных возможностей вузов Вып. 1. М.: НИУ ВШЭ, 2022.

- Масгрейв Р.А., Масгрейв П.Б. Государственные финансы: теория и практика / Пер. с англ. М.: Бизнес Атлас, 2009. 716 с.

- Рубинштейн А.Я. Городецкий А.Е. Государственный патернализм и патерналистский провал в теории опекаемых благ // Journal of Institutional Studies \ Журнал институциональных исследований. 2018. Т.10. №4. С. 38-57. DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.4.038-057.

- Экономическая теория государства: новая парадигма патернализма / Ред.: А.Я. Рубинштейн, А.Е. Городецкий, Р.С. Гринберг. СПб.: Алетейя, 2020. 424 c.

- Рубинштейн А.Я. К теории рынков опекаемых благ. Статья I. Опекаемые блага и их место в экономической теории // Общественные науки и современность. 2009. №1. С. 139–153.

- Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М.: Классика–XXI, 2011. 255 c.

- Wolff E.N., Baumol W.J., Saini A.N. A comparative analysis of education costs and outcomes: The United States vs. other OECD countries // Economics of Education Review. 2014. Vol. 39. Pp. 1-21. DOI: 10.1016/j.econedurev.2013.12.002.