Cтратегии заполнения лакун в клоуз-тесте учащимися с тяжелыми нарушениями речи

Автор: Грибова Ольга Евгеньевна, Алмазова Анна Алексеевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 2 (103), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Уровень сформированности текстовой компетенции в аспекте понимания фактуальной информации текста в основной школе обеспечивает успешность освоения предметного содержания обучения. Актуальность исследования стратегий работы с деформированным текстом учащихся ‒ подростков с общим недоразвитием речи обусловлена тем, что ее результаты способствуют определению механизмов недостаточного уровня понимания текстовой информации. Цель статьи – представить результаты исследования динамики реализации ведущих стратегий заполнения лакун в клоуз-тесте у школьников с общим недоразвитием речи, обучающихся в V–X классах. Материалы и методы. В качестве основного метода исследования на уровне констатирующего эксперимента использовался модифицированный метод клоуз-теста. Результаты выполнения клоуз-теста, в качестве которых служили ученические работы по заполнению лакун в тексте, подвергались количественно-качественному анализу. На аналитическом этапе исследования применялись методы выделения признаков и факторов, корреляционный анализ. Математическая обработка осуществлялась с использованием однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. Результаты исследования. На основе качественно-количественного анализа работ учащихся выявлены три основные группы стратегий линейного развертывания и вероятностного прогнозирования: установление семантических связей на уровне лексического компонента, на уровне ассоциаций, отсутствие стратегии. Анализ субститутов в отношении их соответствия грамматическим требованиям позволил выявить следующую типологию проявлений аграмматизма: неверное использование частей речи, ошибки оформления грамматической связи в рамках словосочетания, несоответствие грамматической формы субститута требованиям к грамматическому оформлению предложения. С помощью корреляционного анализа обнаружены связи между различными видами стратегий заполнения лакун подростками с общим недоразвитием речи, а также их взаимосвязь с уровнями понимания фактуального содержания текста. Обсуждение и заключение. Выявленные характеристики функционирования механизмов линейного развертывания и вероятностного прогнозирования текста могут быть использованы в целях диагностической, коррекционной и образовательной работы со школьниками. Полученные результаты вносят вклад в развитие онтолингвистики, дизонтолингвистики, специальной педагогики, логопедии и школьной методики развития речи.

Тяжелые нарушения речи, общее недоразвитие речи, подросток, клоуз-тест, стратегии заполнения лакун, механизмы понимания текста, линейное развертывание, вероятностное прогнозирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147231355

IDR: 147231355 | УДК: 377:316.77-056.264 | DOI: 10.15507/1991-9468.103.025.202102.340-358

Текст научной статьи Cтратегии заполнения лакун в клоуз-тесте учащимися с тяжелыми нарушениями речи

Одной из базовых компетенций, формируемых в процессе школьного обучения, является текстовая компетенция, подразумевающая не только чтение, написание текстов обучающимися,

но

и их анализ. В настоящее время в исследованиях отмечается низкий уровень сформированности умения работы с текстом на всех ступенях школьного обучения. Как свидетельствуют результаты международного тестирования PISA-2013, 2015, российские школьники не занимают лидирующих позиций при работе с информацией текста, хотя в целом и отмечается положительная тенденция. Например, в 2000 г. наша страна занимала одно из последних мест, сейчас она находится посередине списка. Отдельного внимания заслуживает факт снижения показателей результативности текстовой деятельности у старшеклассников по сравнению с младшими школьниками (PISA-2019)1.

Проблема низкого уровня понимания текстов приобретает специфику в ситуации инклюзивного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), недостаточность понимания текста у которых детерминируется характером и особенностями нарушения развития. Наиболее многочисленной группой обучающихся с ОВЗ являются дети с нарушениями речи, в частности, с общим недоразвитием речи различного генеза. Выявление природы несформированности текстовой компетентности у детей со специфическими речеязыковыми расстройствами позволит разработать соответствующие специальные коррекционные и обучающие методики, а также сделать выводы о трудностях, которые могут испытывать при работе с текстом ученики с нормативным речевым развитием, и определить возможности их преодоления.

Однако в литературе практически отсутствуют исследования, посвященные выявлению причин несформированности текстовой компетентности у учащихся. Традиционные методики проверки понимания текста (пересказ, ответы на вопросы и др.) не могут ответить на вопрос, почему ребенок недостаточно полно понимает фактологию текста. Клоуз-тесты, по нашему мнению, могли бы стать надежным инструментом диагностики, направленным на исследование механизмов линейного развертывания и вероятностного прогнозирования, лежащих в основе понимания текстов как в процессе аудирования, так и при чтении.

Цель исследования - выделение специфических стратегий заполнения лакун в клоуз-тесте и факторов, влияющих на их развитие, у подростков с общим недоразвитием речи на уровне основного образования.

Обзор литературы

Среди механизмов, обеспечивающих текстовую компетенцию в аспекте понимания информации текста, выделяются механизмы компрессии, линейного развертывания, вероятностного прогнозирования и ряд других.

В научной литературе линейное развертывание рассматривается как один из механизмов, обеспечивающих порождение речевого высказывания. Данный механизм обеспечивает преобразование глубинной синтаксической структуры в поверхностную за счет сукцессивной развертки элементов высказывания с учетом их лексической и грамматической сочетаемости (Т. В. Ахутина, А. А. Залевская, А. А. Ле-онтьев) 2 .

Аналогичный механизм, по мнению некоторых авторов, реализуется в процессе восприятия и понимания высказываний различной протяженности. В этом случае он обеспечивает установление смысловых и формальных грамматических связей с опорой на фоновые или энциклопедические знания языковой личности (И. А. Зимняя 3 , Г. А. Золотова 4 , И. М. Фей-генберг [1], Дж. Холлер, К. Х. Кендрик, М. Касиллас [2]).

Успешность реализации механизмов линейного развертывания и вероятностного прогнозирования основывается на приемах антиципации и реципации (Е. С. Богданова [3], Т. А. ванн Дейк 5 , В. З. Демьянков [4], К. Кейн и соавторы [5]). Прием антиципации позволяет прогнозировать развитие событий с опорой на уже прочитанное/услышанное, т. е. на левый контекст сообразно фабуле текста и энциклопедическим знаниям. Прием реципации предполагает периодические возвраты к отдельным фрагментам текста и к тексту в целом под влиянием новых данных и ассоциаций для уточнения прогноза или для коррекции проекции текста с опорой на правый контекст.

В научно-методической литературе существует мнение, что функционирование данных механизмов запускается на интуитивном уровне в процессе школьного обучения и требует целенаправленной педагогической работы по их развитию [6–9]. Как правило, предлагаемые упражнения носят характер тренажа с опорой на «чувство языка», что ограничивает сферу их применения учениками с высоким уровнем речевого развития.

Однако особенности функционирования данных механизмов у лиц с нормативным речевым развитием практически не изучались. В полном объеме данный вопрос исследовался в рамках логопедии, в частности, при изучении текстовой деятельности детей с общим недоразвитием речи (ОНР). В англоязычной специальной литературе для обозначения сходных проявлений речевой недостаточности используется несколько терминов, среди которых наиболее употребительными являются speech and language disorders6 или specific language impairment7 [10–12].

В такую категорию включены дети с первичными нарушениями всех сторон речи при сохранном интеллекте и физическом слухе. В тех случаях, когда ОНР оказывается устойчивым к коррекционному воздействию, его проявление к подростковому возрасту выражается в некоторой обедненности словарного запаса, несовершенствах грамматического оформления, недостаточном уровне понимания и продуцирования текстов как в устной, так и в письменной формах. Данный контингент учащихся способен освоить программу основной школы при наличии специальных условий, к которым относятся, в том числе методики об-учения 8 .

Анализ имеющихся литературных данных позволяет выделить несколько подходов к изучению причин, препятствующих формированию текстовой компетенции у детей с ОНР, в частности успешному пониманию ими информации текста.

В российской логопедии превалирующими подходами являются психолого-педагогический и психолингвистический, в рамках которых авторами выделяются следующие причины: несформирован-ность лексико-грамматической стороны речи; недостатки операций анализа предикативных связей и установления их иерархии; нарушение серийно-последовательного способа обработки информации (А. А. Алмазова [13], О. Е. Грибова [14], Г. В. Бабина 9 ); неполноценность когнитивных процессов, обусловливающих неустойчивость выбора стратегий смысловой переработки материала, нарушения механизмов прогнозирования текста, несформированность процесса внутреннего программирования речи и выраженной незрелости тема-рематических средств смысловой связи; затруднения в удержании замысла и исключения побочных ассоциаций (А. А. Алмазова [13], О. Е. Грибова [14], Ю. А. Шулекина, А. А. Кузнецова 10 ).

В зарубежных публикациях, посвященных недостаткам текстовой деятельности детей со специфической языковой недостаточностью, преобладает психологический подход, в рамках которого в качестве причин недостаточности называются дефицитарность объемов и скорости рецептивных процессов, трудности затормаживания побочных ассоциаций, недостаток энциклопедических знаний, низкий объем вербальной памяти, дефи-цитарное когнитивное развитие ребенка, подразумевающее комплекс причин как неврологического, наследственного, так и социального характера (К. Ф. Норбери, Д. В. М. Бишоп [15], Дж. У. Монтгомери , Р Б. Гиллам, Дж. Л. Ивенс [16], А. А. Лаутербах, Й. Парк, Л. Дж. Ломбардино [17], А. Л. Пох, Э. С. Лембке [18]).

Сближение позиции российских и иностранных ученых отмечается в отношении квалификации причин нарушения понимания печатных текстов зарубежными исследователями, среди которых выделяется недостаточность лексико-грамматического развития [19–21].

Кроме того, на уровень понимания текстов влияет наличие и степень развернутости наглядности, иллюстрирующей содержание текста, и протяженность текста.

Таким образом, результаты исследований позволяют констатировать наличие у детей с ОНР (SLI) устойчивых проблем формирования механизмов текстовой компетенции и, в частности, механизмов линейного развертывания и вербального прогнозирования. Однако в литературе отсутствуют данные, свидетельствующие о возрастной динамике формирования рассматриваемых механизмов.

В нашей статье впервые описаны стратегии заполнения лакун в клоуз-тесте подростками с общим недоразвитием речи, выявлены взаимосвязи между различными видами стратегий и охарактеризована динамика их становления в подростковом возрасте, доказано, что клоуз-тест может быть использован в качестве диагностического инструментария для оценки уровня сформированности понимания фактуаль-ной информации текста.

Материалы и методы

Методологическую основу проведенного исследования составил ряд концепций и теоретических постулатов лингвистики, психолингвистики и онтолингвистики. Ориентируясь на взгляды И. Р. Гальперина, А. А. Залевской, У Кинча, мы рассматривали текст как иерархически организованную единицу семиотической системы. Целостный образ информационного содержания текста в сознании реципиента обеспечивают механизмы его понимания (В. З. Демьянков, А. И. Новиков, А. ван Дейк и др.). Принципиально важной для нашего исследования явилось представление

Н. И. Жинкиным, К. Ф. Седовым процесса формирования текстовой компетенции как длительного скачкообразного, индивидуально вариативного. Кроме того, мы отталкивались от концепции Л. С. Выготского, В. В. Лебединского, характеризующих универсальность закономерностей развития психических функций вне зависимости от типа развития ребенка, а также учитывали основные положения психолого-педагогического подхода к изучению нарушений речеязыковой деятельности (Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).

В российской и зарубежной логопедии широко дискутируется проблема отбора валидных методов диагностики текстовой компетенции у детей с ОНР, однако предлагаемые методы и приемы предназначены в основном для исследования процессов понимания и продуцирования текстов дошкольниками и младшими школьниками. Проблемы изучения специфики формирования стратегий и механизмов текстовой компетенции у подростков с речевой патологией остаются вне сферы обсуждения в научной и научно-методической литературе. Одним из приемов, направленных на изучение механизмов линейного развертывания и вероятностного прогнозирования, обеспечивающих полноту понимания фактологии текста у подростков, является клоуз-тест.

Особенностью клоуз-теста является то, что он представлен в виде связного текста определенной протяженности. Успешность его выполнения зависит от способности испытуемого устанавливать взаимосвязи между фактами или действиями и состояниями персонажей, представленными в первичном тексте. Это, в свою очередь, определяется тем, в какой степени у него развиты механизмы вероятностного прогнозирования, процессы антиципации и реципации. Однако не существует однозначного мнения, насколько успешность заполнения клоуз-теста коррелирует с уровнем понимания информации [22–25].

Процедура исследования динамики формирования стратегий заполнения лакун в клоуз-тесте и особенностей становления механизмов линейного развертывания и вероятностного прогнозирования у учащихся с ОНР представляла собой самостоятельное выполнение письменных работ учащимися на отдельных листах с печатным материалом на уроках развития речи. Ученикам предлагалось вставить слова вместо точек в модифицированном варианте клоуз-теста. Повествовательный текст имел небольшой объем, доступный для анализа детям с ОНР. Модификация данного теста учитывала специфику проявления общего недоразвития речи, а именно, пропущенные слова являлись полнозначными частями речи: именами существительными, глаголами, именами прилагательными. Это было сделано с целью уменьшить трудности при выборе подстановочного слова с учетом проблем в использовании служебных частей речи данными учащимися, обусловленными лексико-грамматическим недоразвитием. Второй особенностью предлагаемого клоуз-теста было отсутствие соблюдения частотности лакун, как это принято в классическом варианте (каждое седьмое или шестое и т. д.). Слова были пропущены с таким расчетом, чтобы учащиеся могли их подобрать для подстановки с учетом ограничивающей вариативность выбора информации как предшествующей пропущенному слову, так и расположенной после него в непосредственной близости или на некотором отдалении. Кроме того, они могли опираться на грамматические маркеры ближайшего окружения и свои энциклопедические знания по теме текста.

Учащимся предъявлялась инструкция, требующая прочитать текст, самостоятельно подобрать и вставить пропущенные слова, соответствующие содержанию (искомые слова представлены в скобках, испытуемым они не предъявлялись).

Ярким примером смелой военной ....... (операции) является налет брянских партизан на железнодорожный ....... (мост) через реку Десну в марте 1943 года. Этот мост имел для противника чрезвычайно ...... (важное) значение.

Поэтому гитлеровцы тщательно ........ (охраняли) его.

Операция началась в час ........ (но чи). Луны не было. Действия партизан оказались полной ........ (неожиданностью)

для немцев. Группа разгромила ....... (фа шистов) и захватила мост. Минеры заложили под рельсы .......... (взрывчатку), и партизаны организованно отошли.

В качестве правильно выполненных подстановок рассматривались варианты, семантически и грамматически соответствовавшие содержанию текста.

Всего в эксперименте участвовали 169 школьников с тяжелыми нарушениями речи (логопедическое заключение – «общее недоразвитие речи»), обучающихся в 5–10 классах (Москва, Владимир). Данное исследование не противоречит этическим нормам и не угрожает безопасности личностей детей (не раскрывает конфиденциальную информацию).

Анализ вторичных текстов был проведен в двух аспектах: семантическом и грамматическом. В первом случае нас интересовало:

– на каких основаниях идет отбор лексики в составе синтаксических конструкций; влияет ли объем предшествующего текста на адекватность отбора лексики;

– насколько учитывается раскрывающаяся в тексте общая содержатель-но-фактуальная информация и есть ли соотношение между уровнем ее понимания и успешностью заполнения лакун;

– можно ли говорить о сохранении патологических механизмов линейного развертывания текста в подростковом возрасте.

В рамках второго аспекта решались следующие проблемы: насколько грамматическая форма слова определяется грамматическими требованиями контактного левого контекста (впереди стоящим словом); насколько грамматическая форма соответствует требованиям контекста в целом.

Результаты исследования

Количественный анализ субститутов, использованных в данном клоуз-тесте, позволяет проверить гипотезу о влиянии места пропущенного слова в тексте. Очевидным было предположение, что содержание текста является опорой для построения его проекции. Следовательно, чем дальше находится пропущенное слово в тексте, тем более успешно должен происходить поиск субститута.

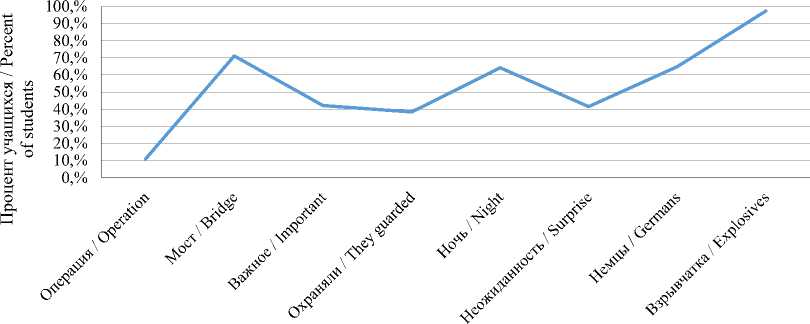

Количественный анализ опроверг наше предположение (рис. 1). Продвижение по тексту не оказывает прямого влияния на качество выполнения задания. Положительные результаты мы наблюдаем при наличии ближайшего жесткого контекста, который накладывает ограничения на использование лексики.

Пропущенные слова / Missing words

Р и с. 1. Успешность выполнения клоуз-теста (лексический аспект)

F i g. 1. Success of the close gap test (lexical aspect)

В результате анализа семантических стратегий заполнения лакун в клоуз-тесте нами были выявлены три группы страте -гий: установление семантических связей на уровне лексического компонента, на уровне ассоциаций, отсутствие стратегии.

Каждая группа стратегий неоднородна.

Среди первой группы стратегий выявлен ряд разновидностей.

СК (связь контекстная) - данная стратегия выстраивается на основе анализа семантики текста в целом, демонстрирует успешность перехода с уровня глубинной грамматики на поверхностный уровень, выявляет возможности успешного линейного развертывания текста.

ЛК (лексические замены в контексте) – демонстрирует потенциальные возможности реализации механизма линейного развертывания. В целом ученик ориентируется на семантику текста, однако проблемы с актуализацией лексики не позволяют ему достаточно точно подобрать субститут.

СЦик (связь циклическая) – стратегия основывается на более широких возможностях учета окружающего контекста; ребенок пытается объединить слова, непосредственно примыкающие к пропущенному слову.

СЦеп (связь цепная) - стратегия специфического развертывания текста, не основывающаяся на анализе семантики контекста в целом; ребенок ориентируется непосредственно на предыдущее слово. В рамках данной стратегии весьма сильны тенденции использования стереотипных высказываний.

Количественный анализ всего массива работ в первой группе стратегий выявил преобладание использования контекстной связи при выборе субститутов. Второй по частоте использования является стратегия СЦеп, что свидетельствует о значимости синтагматических связей в структуре вербального прогнозирования текста. Анализ установил отсутствие прямой зависимости адекватности подбора субститута от места пропущенного слова в тексте, что позволяет проследить тенденцию: на выбор подстановочного слова в большей мере влияет его непосредственное окружение, т. е. ближайший контекст, а не содержание текста в целом.

Вторая группа стратегий также имеет разновидности.

АК (ассоциации контекстные) возникают у ребенка по отношению к той информации, которая представлена в тексте. Актуализируются его энциклопедические знания на данную тему, при этом ассоциации не всегда соответствуют содержанию текста.

АРепр (ассоциации репродуктивного характера) представляют собой воспроизведение слов, имеющихся в предыдущем либо последующем текстах.

АИзб (ассоциации, обусловливающие избыточность семантики) – ребенок, реализующий данную стратегию, не использует имеющиеся в тексте лексемы, он подбирает синонимы или родственные слова, тем самым усиливая роль и значение субъективно выделенного слова в теле текста.

При выборе субститутов данный вид стратегий использовался достаточно часто. При этом активизация ассоциаций во многом зависела от ближайшего контекста и наличия энциклопедических знаний о предмете повествования. Количественный анализ свидетельствует, что в начале текста наиболее употребительными оказывались стратегии контекстных и избыточных ассоциаций, т. е. в первую очередь ученики ориентировались на лексическую составляющую текста, достраивая его в соответствии со своими субъективно значимыми представлениями. Во второй половине текста лексика начинает играть доминирующую роль. Увеличивается количество репродуктивных ассоциаций.

Таким образом, выявляется вторая тенденция - выделение субъективно значимой лексики в качестве опорных единиц, которые либо вызывают к жизни посторонние ассоциации, либо детерминируют воспроизведение данной лексики в различных вариантах.

Третья группа стратегий обозначена нами как НЕТ и представляет собой отказ от выполнения задания. Подобных случаев отмечается относительно немного, но они встречаются на протяжении всего текста, что является еще одним подтверждением того, что ученики с ОНР ориентируются на ближайший контекст, а не на информацию текста в целом. Кроме семантических требований в области лексики при подстановке слов в клоуз-тексте учащимся было необходимо учитывать грамматические требования и ограничения.

Анализ субститутов с точки зрения их адекватности грамматическим требованиям позволил выявить следующую типологию проявлений аграмматизма:

ГЧР – использование неадекватной части речи.

ГСл – недостатки оформления грамматической связи в рамках словосочетания.

ГПр – грамматическая форма не соответствует грамматическому оформлению предложения, что, с нашей точки зрения, обусловлено приоритетным использованием ребенком цепных связей.

Статистический анализ выявил, что аграмматичных подстановок было выполнено относительно немного (максимальный показатель ‒ 18,3 % работ).

В ходе выполнения данного задания учащиеся продемонстрировали наличие нескольких стратегий развертывания текста в условиях «зашумления»: осуществление семантического анализа контекста, выстраивание взаимосвязей на основе словосочетания и денотатных ассоциаций. При этом наиболее устойчивой проблемой оказался не аграмматизм, поскольку у учеников формируются фразовые стереотипы, а адекватное словоупотребление, требующее интуитивного владения сочетаемостью слов в соответствии с традициями русского языка. Стереотипия (лексическая и грамматическая) ограничивает речевое развитие учащихся и является основой формирования ложных аналогий.

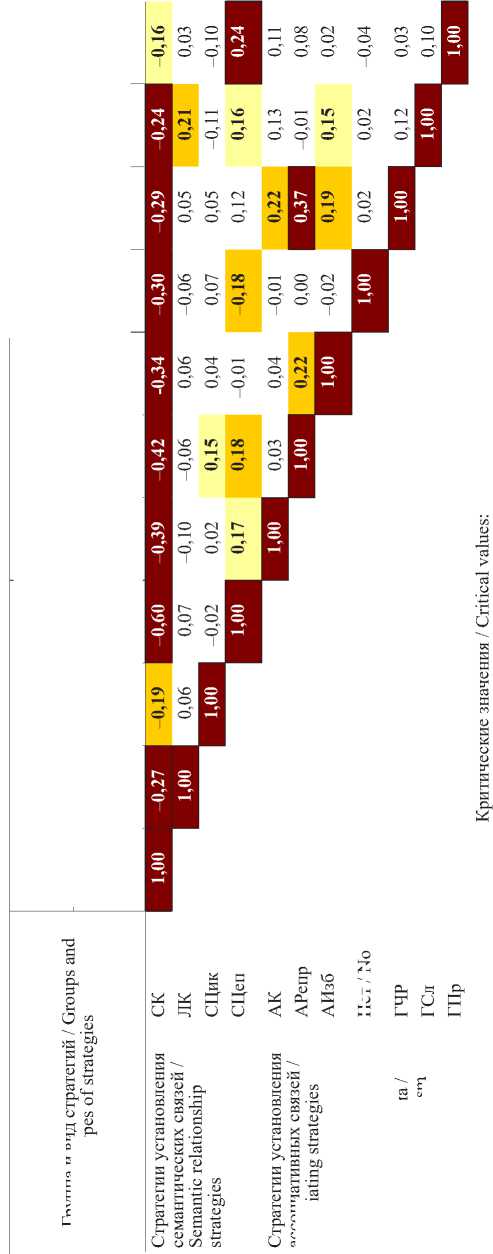

С целью определения сочетаний выделенных ранее стратегий был произведен корреляционный анализ, который позволил уточнить механизмы их реализации (табл. 1).

Стратегия (СК) имеет устойчивые отрицательные корреляции (с достоверностью не менее 95 %) с остальными стратегиями, поскольку предполагает нормативное функционирование процесса линейного развертывания текста.

Все виды ассоциативных стратегий имеют устойчивые корреляционные связи с ГЧР, соответственно, подбор неадекватной морфологической категории обусловлен реализацией ассоциативных стратегий любого вида, имеющих более сильное воздействие на сознание ребенка, чем информация и языковой материал, содержащийся в тексте. Однако, если АРепр и АИзб детерминированы лексическим компонентом и взаимосвязаны, то АК стоит несколько особняком от них и имеет устойчивую корреляцию со СЦеп, которая предполагает установление последовательных связей между парами слов, находящихся в контактных конструкциях. Данная стратегия не позволяет ребенку понять содержание текста в полном объеме, но достаточна для построения прогноза об общем содержании текста.

Аграмматизм также имеет различную природу. Выше уже упоминалось о характере корреляций ГЧР, обусловленных прежде всего срабатыванием ассоциативных стратегий. ГСл имеет нескольку иную структуру корреляций: обнаруживается устойчивая взаимосвязь с двумя стратегиями установления семантических связей и с ассоциативной стратегией АИзб.

Сильная корреляционная связь ГСл с ЛК позволяет предположить, что у детей при отборе лексики отмечается диссоциация между лексическим и грамматическим компонентами. При этом лексический компонент оказывается более значимым при актуализации субститута. Однако недостаточность семантических связей в структуре индивидуального лексикона (что обусловливает отбор неточной по семантике лексики) препятствует учету грамматических маркеров, накладывающих грамматические обязательства на актуализированное слово.

Менее очевидна взаимосвязь ГСл и СЦеп. С нашей точки зрения, ГСл является проявлением несформированно-сти грамматического строя языка и сочетается со СЦеп как непродуктивной стратегией, отражающей низкий уровень сформированности в целом речеязыковой компетентности подростка.

о

^Ш

Е

КЗ I га dhJ

s

Е Е га ад га

Т а б л и ц а 1. Результаты корреляционного анализа стратегий выполнения клоуз-теста (n = 169) T a b l e 1. Results of correlation analysis of close gap test strategies (n = 169)

Z

т

Е га

Е Е га ад га

о

S-, 8

Е 5

га

S ^

2 га

S ■ о °

ON / «И

|

s ^2 "ад ё и £ § 8 м § 8^ а яS СТ ^.О н О д и 8 g ст 8 |

gsHV |

|

dnojy |

|

|

MV |

|

|

н и га о о 1и Ф Sh S О | g и ® ^ Е Он § Н Q и и |

поЙЭ |

|

яи^Э |

|

|

ЯК |

|

|

ЯЭ |

Третий вид аграмматизма ГПр также имеет устойчивую положительную корреляционную связь со СЦеп. В этом случае можно предположить, что ведущей недостаточностью выступает именно стратегия установления семантических связей, поскольку вероятностное прогнозирование на уровне словосочетания не может обеспечить учет более широкого круга семантических и синтаксических связей в предложении.

По итогам корреляционного анализа можно сделать вывод о разнообразии взаимодействий стратегий в структуре процесса контаминации у подростков с ОНР.

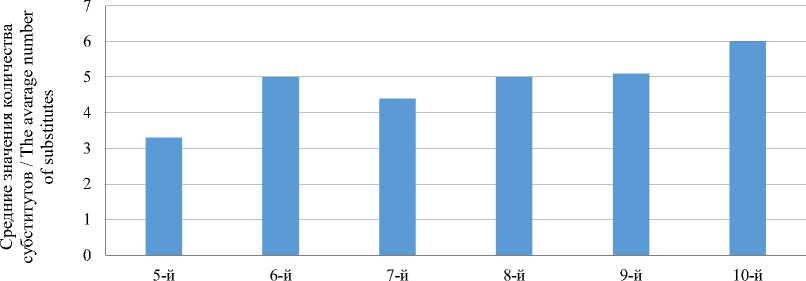

Рассмотрим динамику формирования механизма линейного развертывания по двум переменным в зависимости от класса обучения и степени сформированности уровня текстовой компетенции. Для статистической обработки данных использовалась номинальная шкала, в основу которой легло наличие или отсутствие данного проявления в каждом конкретном случае. Было выделено четыре группы стратегий в соответствии с результатами качественного анализа: «стратегии установления семантических связей», «стратегии установления ассоциативных связей», «виды аграмматизма», «нет (отказ)». Результаты каждого ученика суммировались сначала по отдельным подвидам внутри стратегий, а затем подсчитывался общий балл по каждой группе.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA свидетельствуют, что фактор года обучения значимо влияет на большинство показателей (табл. 2).

Статистический попарный анализ по U-критерию Манна – Уитни позволил выявить значимые различия в зависимости от года обучения по отдельным показателям на уровне значимости p < 0,05. Оказалось, что наиболее радикальные изменения в количественном отношении происходят на границе 5–6 и 9–10-х классов.

При переходе от 5 к 6 классу в работах учеников значимо увеличивается количество адекватных подстановок прежде всего за счет уменьшения АИзб, т. е. использования слов, являющихся родственными или синонимами уже имеющихся в тексте словам. Также уменьшается общее количество проявлений аграмматизма за счет ГСл, что свидетельствует о совершенствовании грамматического строя языка у детей.

На последующих двух годах обучения (7–8-е классы) изменения касаются только количества отказов – их постепенно становится меньше, что свидетельствует в пользу положительной динамики становления процессов линейного развертывания: поставленная перед подростками в ходе выполнения клоуз-теста задача уже не кажется им неразрешимой. Они подбирают субституты, хотя и не всегда адекватные содержанию текста, соответственно, механизм вербального прогнозирования функционирует достаточно активно.

В 9 классе, по сравнению с 8-м, меняется соотношение стратегий установления связей между словами: уменьшается количество субститутов, использованных на основе СЦеп, и увеличивается СЦик. Это свидетельствует о формировании умения устанавливать семантические связи в образованиях бóльших, чем непосредственно граничащая пара слов.

В 10-м классе отмечается положительная динамика за счет затормаживания нежелательных ассоциаций и уменьшения количества проявлений аграмматизма в целом. Среди ассоциаций уменьшается количество АК (контекстных) и АИзб.

Таким образом, положительная динамика в основном определяется за счет затормаживания ассоциаций, что детерминируется, в том числе возможностями установления семантических связей между словами в предложении, а также за счет уменьшения проявлений аграмма-тизма. При этом по мере обучения среднее количество правильно подобранных субститутов увеличивается, хотя и не достигает абсолютных величин (рис. 2).

Рассмотрим, существует ли предпочтение тех или иных стратегий учащимися в соответствии с уровнем сформиро-ванности текстовой компетенции. Ранее при анализе вторичных текстов у этих учащихся нами было выделено 4 уровня понимания фактуально-содержательной информации текста: выше среднего, средний, ниже среднего и низкий [14].

Т а б л и ц а 2. Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA (результаты выполнения клоуз-теста; фактор – год обучения) T a b l e 2. One-way ANOVA analysis of variance (results of a close gap test; factor: year of study)

Классы / Grades

Р и с. 2. Динамика использования стратегий установления семантических связей

F i g. 2. Dynamics of using strategies for establishing semantic relations (contextual relations)

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ ANOVA выявил что показатели «Стратегии установления семантических связей», «Стратегии установления ассоциативных связей», «Аграмматизм» значимо различаются по фактору «Уровень сформированности текстовой компетенции» (табл. 3).

Таким образом, результаты выполнения клоуз-тестов могут служить диагностическими показателями при оценке понимания текста.

Обсуждение и заключение

Результаты экспериментального исследования выявили специфическую динамику формирования стратегий заполнения лакун в клоуз-тексте подростками с ОНР. Становление механизмов линейного развертывания и вероятностного прогнозирования у данной категории школьников осуществляется эволюционным путем, а не скачкообразно, в отличие от их нормотипично развивающихся сверстников. В процессе коррекционного обучения у учащихся с ОНР от класса к классу постепенно совершенствуются способности выявлять смысловые и грамматические взаимосвязи между левым и правым контекстами. Причем, если в начале обучения в основной школе преимущественно устанавливались связи в контактных конструкциях, к концу обучения школьники были способны устанавливать связи и в дистантных позициях. Таким образом, совершенствующиеся механизмы линейного развертывания и вербального прогнозирования обеспечивают затормаживание ассоциаций различных видов, что, в свою очередь, позволяет подросткам извлекать из первичного текста больший объем со-держательно-фактуальной информации.

Анализ работ продемонстрировал, что в процессе продвижения по тексту наблюдается повышение качества выполнения задания. При выборе субститутов в начале текста учащиеся демонстрируют значительные затруднения в актуализации адекватных субститутов. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, у данного контингента обучающихся недостаточно сформированы механизмы упреждающего и завершающего контроля, обеспечивающие возможности мониторинга соответствия подстановок общему содержанию текста и самокоррекцию. Во-вторых, у учащихся отмечаются достаточно сильно выраженные стратегии актуализации лексики на основе фразовой стереотипии, что также препятствует выбору адекватных субститутов. Продолжая работать с текстом, подростки с ОНР начинают использовать предшествующую информацию текста для построения адекватных гипотез о дальнейшем его содержании. Таким образом, чем больший объем информации получают обучающиеся, тем точнее отбираются субституты.

Т а б л и ц а 3. Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA (результаты выполнения клоуз-теста; фактор – уровень сформированности текстовой компетенции) T a b l e 3. ANOVA one-way analysis of variance (results of a close gap test; factor: level of formation of textual competence)

Тем не менее фразовая стереотипия играет определенную положительную роль в развитии речи подростков с ОНР, в частности ее грамматической стороны. Формирование фразовых стереотипов приводит к росту числа грамматически верных субститутов, более того, отмечается изменение характера проявления аграмматизма. Выявляется прямая корреляция между уровнем сфор-мированности текстовой компетенции и успешностью выбора субсбтитутов. Чем выше уровень, тем меньше проявлений аграмматизма при выборе субститутов. В частности, подростки более успешно справляются с выбором нужной части речи, делают меньше ошибок на уровне словосочетания. С другой стороны, фразовая стереотипия играет отрицательную роль, поскольку вплоть до 10 класса отмечаются проявления аграмматизма на уровне предложения, что детерминировано представлениями учащихся о словосочетании как единице синтаксической связи.

Анализ результатов выполнения клоуз-тестов выявил, что основным недостатком, препятствующим полноценной реализации механизмов линейного раз- вертывания и вероятностного прогнозирования, являются проблемы установления семантических связей в тексте с учетом ближайшего контекстного окружения и совокупной фактуальной информации, что отрицательно влияет на формирование текстовой компетенции у подростков с общим недоразвитием речи.

Обсуждение проблематики и материалов представленного исследования в широком профессиональном сообществе подтверждает значимость и прогнозируемую эффективность внедрения полученных результатов в образовательный процесс и определяет в качестве перспективы изучение процесса формирования текстовой компетенции и ее компонентов у школьников с нормативным и нарушенным речеязыковым развитием.

Материалы статьи будут полезны специалистам в области онтолингвистики, дизонтолингвистики, дефектологам, учителям-логопедам, учителям русского языка и литературы основной школы, работающим в системе инклюзивного образования. Полученные данные могут быть использованы при разработке программ и методик развития речи обучающихся с общим недоразвитием речи.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

.

Поступила 15.12.2020; одобрена после рецензирования 02.02.2021; принята к публикации 16.02.2021.

Об авторах :

Грибова Ольга Евгеньевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» (119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1), кандидат педагогических наук, ORCID: ,

Алмазова Анна Алексеевна, директор Института детства, заведующий кафедрой логопедии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (119571, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 88), доктор педагогических наук, ORCID: , Scopus ID: 57201726878,

Заявленный вклад авторов :

О. Е. Грибова – разработка методики и анализ результатов исследования; подготовка первоначального варианта текста статьи.

А. А. Алмазова – проведение критического анализа материалов; подготовка окончательной редакции текста.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Cтратегии заполнения лакун в клоуз-тесте учащимися с тяжелыми нарушениями речи

- Фейгенберг, И. М. Память и вероятностное прогнозирование / И. М. Фейгенберг // Вопросы психо¬логии. – 1973. – № 1. – С. 37–46. – Текст : непосредственный.

- Holler, J. Turn-taking in Human Communicative Interaction / J. Holler, K. H. Kendrick, M. Casillas. – DOI 10.3389/fpsyg.2015.01919 // Frontiers in Psychology. – 2015. – Vol. 6. – URL: https://www.frontiersin.org/ articles/10.3389/fpsyg.2015.01919/full (дата обращения: 20.11.2020).

- Богданова, Е. С. Прием выдвижения смысловых гипотез в ходе обучения восприятию и интер-претации художественного текста / Е. С. Богданова // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Сер.: Профессиональное образование, теория и методика обучения. – 2017. – Т. 12, № 6. – С. 134–140. – URL: http://uchzap.com/wp-content/uploads/251120011143-Bogdanova.pdf (дата обращения: 20.11.2020). – Рез. англ.

- Демьянков, В. З. Понимание как интерпретирующая деятельность / В. З. Демьянков // Вопро¬сы языкознания. – 1983. – № 6. – С. 58–67. – URL: http://www.infolex.ru/Vja6_83.html (дата обращения: 12.05.2019).

- Theories of Reading Development / ed. by K. Cain, D. L. Compton, R. K Parrila. – DOI 10.1075/swll.15. – Amsterdam John Benjamins Publishing Company series: Studies in written language and literacy, 2017. – 534 p. – URL: https://benjamins.com/catalog/swll.15 (дата обращения: 12.05.2019).

- Будаева, Л. Н. Тексты с пропусками как метод проверки понимания звучащей речи / Л. Н. Будаева, А. В. Григорьева, Л. В. Шмакова // Филологический аспект. – 2019. – № 3 (47). – С. 75–78. – URL: https:// scipress.ru/philology/articles/teksty-s-propuskami-kak-metod-proverki-ponimaniya-zvuchashhej-rechi.html (дата обращения: 20.11.2020). – Рез. англ.

- Бруева, Е. Ф. Некоторые психологические аспекты восприятия текста. Антиципация и ее роль в скорочтении / Е. Ф. Бруева // Глобальный научный потенциал. – 2019. – № 2 (95). – С. 8–10. – URL: http://globaljournals.ru/assets/files/journals/global-scientific-potential/95/g-n-p-2(95)-main.pdf (дата обраще¬ния: 20.11.2020). – Рез. англ.

- Нигматуллина, М. М. Подходы к изучению понятия антиципация и прогнозирование / М. М. Ниг-матуллина. – DOI 10.24411/2500-1000-2020-11367 // Международный журнал гуманитарных и есте¬ственных наук. – 2020. – № 11-1 (50). – С. 174–177. – URL: http://intjournal.ru/wp-content/uploads/2020/12/ Mezhdunarodnyj-ZHurnal-11-1.pdf (дата обращения: 11.01.2021). – Рез. англ.

- Ткачева, Е. А. Этап антиципации в работе с учебным текстом на уроках иностранного языка в стар¬ших классах / Е. А. Ткачева, В. В. Дольнева // Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Сер. 4: Филологические науки. Медиакоммуникации. – 2018. – № 1 (13). – С. 76–80. – Текст : непосредственный.

- Bishop, D. V. M. Uncommon Understanding. Development and Disorders of Language Comprehen¬sion in Children / D. V. M. Bishop. – DOI 10.4324/9780203381472. – 1st ed. – London, 2013. – 368 p. – URL: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203381472/uncommon-understanding-classic-edition-dorothy-bishop (дата обращения: 20.11.2020).

- Bishop, D. V. M. Specific Language Impairment as a Language Learning Disability / D. V. M. Bishop. – DOI 10.1177/0265659009105889 // Child Language Teaching and Therapy. – 2009. – Vol. 25, no. 2. – Pp. 163–165. – URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265659009105889 (дата обращения: 20.11.2020).

- Spanoudis, G. Specific Language Impairment and Reading Disability: Categorial Distinction or Continu-um? / G. Spanoudis, T. Papadopoulos, S. Spyrou. – DOI 10.1177/0022219418775111 // Journal of Learning Disabi¬lities. – 2019. – Vol. 52, issue 1. – Pp. 3–14. – URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022219418775111 (дата обращения: 20.11.2020).

- Алмазова, А. А. Возможности реализации антропоцентрического подхода к освоению языка в современной логопедии / А. А. Алмазова // Наука и школа. – 2019. – № 1. – С. 78–83. – URL: https://drive.google.com/file/d/1Ps1S5pfvZIGhBsBqqq9b7r36_qKBuvA6/view (дата обращения: 20.11.2020). – Рез. англ.

- Грибова, О. Е. Становление текстовой компетенции у обучающихся с общим недоразвитием речи (аспект понимания фактуальной информации текста): этапы и закономерности / О. Е. Грибова // Специаль¬ное образование. – 2016. – № 2 (44). – С. 15–25. – URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2952/1/speo-2016- 02-02.pdf (дата обращения: 20.11.2020). – Рез. англ.

- Norbury, C. F. Inferential Processing and Story Recall in Children with Communication Problems: A Comparison of Specific Language Impairment, Pragmatic Language Impairment and High-Functioning Autism / C. F. Norbury, D. V. M. Bishop. – DOI 10.1080/13682820210136269 // International Journal of Lan¬guage and Communication Disorders. – 2002. – Vol. 37, issue 3. – Pp. 227–251. – URL: https://onlinelibrary. wiley.com/doi/abs/10.1080/13682820210136269 (дата обращения: 20.11.2020).

- Montgomery, J. W. Syntactic Versus Memory Accounts of the Sentence Comprehension Deficits of Spe¬cific Language Impairment: Looking Back, Looking Ahead / J. W. Montgomery, R. B. Gillam, J. L. Evans. – DOI 10.1044/2016_JSLHR-L-15-0325 // Journal of Speech, Language and Hearing Research. – 2016. – Vol. 59, issue 6. – Pp. 1491–1504. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5399765 (дата обращения: 20.11.2020).

- Lauterbach, A. A. The Roles of Cognitive and Language Abilities in Predicting Decoding and Reading Com¬prehension: Comparisons of Dyslexia and Specific Language Impairment / A. A. Lauterbach, Y. Park, L. J. Lom¬bardino. – DOI 10.1007/s11881-016-0139-x // Annals of Dislexia. – 2017. – Vol. 67, issue 3. – Pp. 201–218. – URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11881-016-0139-x (дата обращения: 20.11.2020).

- Poch, A. L. Promoting Content Knowledge of Secondary Students with Learning Disabilities through Comprehension Strategies / A. L. Poch, E. S. Lembke. – DOI 10.1177/1053451218765238 // Interven¬tion in School and Clinic. – 2018. – Vol. 54, issue 2. – Pp. 75–82. – URL: https://journals.sagepub.com/doi/ full/10.1177/1053451218765238 (дата обращения: 20.11.2020).

- The Impact of Vocabulary, Grammar and Decoding on Reading Comprehension among Children with SLI: A Longitudinal Study / C. J. Colomaa, Z. De Barbierid, C. Quezadaa [et al.]. – DOI 10.1016/J.JCOMDIS.2020.106002. – Текст : электронный // Journal of Communication Disorders. – 2020. – Vol. 86. – URL: https://www.sciencedirect. com/science/article/abs/pii/S0021992420300708?via%3Dihub (дата обращения: 20.11.2020).

- Oliveira, C. M. The Relationship between Developmental Language Disorder and Dyslexia in European Por¬tuguese School-Aged Children / C. M. Oliveira, A. P. Vale, J. M. Thomson. – DOI 10.1080/13803395.2020.1870101 // Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. – 2021. – Vol. 43, issue 1. – Pp. 46–65. – URL: https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13803395.2020.1870101 (дата обращения: 20.11.2020).

- Snowling, M. J. Language Difficulties Are a Shared Risk Factor for Both Reading Disorder and Mathe-matics Disorder / M. J. Snowling, K. Moll, Ch. Hulme. – DOI 10.1016/j.jecp.2020.105009. – Текст : электрон¬ный // Journal of Experimental Child Psychology. – 2021. – Vol. 202. – URL: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S002209652030463X?via%3Dihub (дата обращения: 20.11.2020).

- Мякшева, О. В. Уровни понимания текста (на примере восстановленных текстов) / О. В. Мякше¬ва // Мир русского слова. – 2016. – № 2. – С. 37–42. – URL: http://mirs.ropryal.ru/full-text/2016-2.pdf (дата обращения: 20.11.2020). – Рез. англ.

- Is the Cloze Test a Reliable and Valid Measure for Reading Comprehension? / M. Muijselaar, E. G. Steen¬beek-Planting, E. de Bree, P. F. De Jong // Pedagogische Studien. – 2017. – Vol. 94, issue 5. – Pp. 418–435. – URL: https://www.researchgate.net/publication/324313797_Is_the_cloze_test_a_reliable_and_valid_measure_ for_reading_comprehension (дата обращения: 20.11.2020).

- Kleijn, S. Cloze Testing for Comprehension Assessment: The HyTeC-cloze / S. Kleijn, H. Pander Maat, T. Sanders. – DOI 10.1177/0265532219840382 // Sage Journal. – 2019. – Vol. 36, issue 4. – Pp. 553–572. – URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265532219840382 (дата обращения: 20.11.2020).

- Pyria Baghaei, Hamdollah Ravand. Method Bias in Cloze Tests as Reading Comprehension Measures / Pyria Baghaei, Hamdollah Ravand. – DOI 10.1177/2158244019832706. – Текст : электронный // Sage Jour¬nals. – 2019. – Vol. 9, issue 1. – URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244019832706 (дата обращения: 20.11.2020).