Дальнодействие ядра планеты и его проявления в зоне энергетической аномалии Хопра

Автор: Ретеюм А.Ю.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 1 (74), 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучение последствий движения потоков эндогенной энергии в силовом каркасе планеты на примере района Нижнего Прихоперья, ориентированного вдоль проекции пограничного слоя ядра на земную поверхность у меридиана 42° в.д. В основу работы положены сведения, содержащиеся в базах данных по землетрясениям, вулканам, атмосферному озону, климату и погодным условиям, пожарам, фотосинтезу растительности и урожайности сельскохозяйственных культур. Для обнаружения географических эффектов, обусловленных влиянием рассматриваемого источника энергии, использован прием пространственного и временного сканирования, при котором прослеживается поведение ключевых индикаторов, определенных через некоторые интервалы, например, градусы долготы или годы. Показано, что эмиссия глубинного водорода создает систему локальных аномалий, фиксируемых по индикаторам температуры воздуха, содержания озона, урожаям, частоте пожаров и др.

Дегазация водорода, землетрясения, озон, пожары, прихоперье, энергетические аномалии, ядро земли, изменения климата

Короткий адрес: https://sciup.org/140309537

IDR: 140309537 | УДК: 910 | DOI: 10.53115/19975996_2025_01_150_157

Текст научной статьи Дальнодействие ядра планеты и его проявления в зоне энергетической аномалии Хопра

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Острейшая проблема современной географии заключается в недостаточном внимании к превращениям энергии, что неадекватно их значимости в окружающем мире. Вместе с тем увеличивается разрыв между комплексными разделами науки – землеведением и ландшафтоведением, который виден в характере используемой информации и методах ее обработки, а кроме того, в обособленности теоретических представлений. Определенные шаги к объединению двух направлений отражены в трудах Ф.Н. Милькова – одного из немногих ученых, кто совмещал изучение природы на локальном и глобальном уровнях [9; 10]. Лавинообразный рост объема информации и усиливающаяся трансформация окружающей среды в последние десятилетия требуют углубленной систематической работы по созданию адекватных средств исследования разномасштабных процессов, поиску путей их объяснения, свободного от вненаучных установок. В сущности, необходимо понять, как от материалов наблюдений в отдельно взятом районе перейти к общезначимым выводам и, с другой стороны, как правильно интерпретировать планетарные закономерности для данного места в интересах предвидения.

Чтобы преодолеть гносеологические трудности, важно, прежде всего, сосредоточить внимание на силах, действующих в геосферах. Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, желательно выбирать такие точки для постановки экспериментов, где следует ожидать наиболее полное выражение эффектов влияния внешних импульсов. Максимальной изменчивостью и сосредоточением в пространстве и во времени выделяются потоки эндогенной энергии в силовом каркасе планеты, что делает их самыми подходящими объектами для исследования [12].

Выбранный автором конкретный пример реализации предложения по локальному изучению контакта геосфер относится к району Нижнего Прихоперья, ориентированному вдоль одного из глобальных поясов аномальной активности недр.

Материалы и методы

Суть выполненного исследования заключается в анализе и синтезе данных о цепной реакции в литосфере, атмосфере и биосфере, запускаемой окислением глубинного водорода. Описание этих сложных процессов оказывается возможным благодаря открытию В.Л. Сывороткиным [14; 15] эффекта разрушения озонового слоя над очагами дегазации недр.

В основу работы положены сведения, содержащиеся в базах данных по землетрясениям [1, 16], вулканам [21], атмосферному озону [19; 22], климату и погодным условиям [20], пожарам [17], фотосинтезу растительности [18] и урожайности сельскохозяйственных культур [3].

Для обнаружения географических эффектов, обусловленных влиянием рассматриваемого источника энергии, использован прием пространственного и временного сканирования, при котором прослеживается поведение ключевых индикаторов, определенных через некоторые интервалы, например, градусы широты (долготы) или годы (дни). Сложная задача доказательства действия именно внутренних сил решается применением метода критического эксперимента, когда мы планируем и проводим мысленный опыт, позволяющий дать только однозначное объяснение.

Результаты и обсуждение

Глобальная диссимметрия и линейные энергетические аномалии

Явления дальнего порядка на земном шаре представляют первостепенный научный интерес, поскольку их знание помогает пролить свет на процессы функционирования и развития планеты как системы. Все большее признание в настоящее время находит мысль о том, что режим геосфер диктуется ротационными силами.

Тот факт, что Земля представляет собой трехосный эллипсоид, первым выяснил русский геодезист Ф.Ф. Шуберт в 1859 г. Позднее это подтвердил А.Р. Кларк в США. Ф.Н. Красовский, обобщив в 1936 г. результаты градусных измерений в разных странах, установил, что большая экваториальная полуось лежит в плоскости меридиана 15° в.д. Материалы астрономических наблюдений за движением Северного географического полюса привели А.Я. Орлова в 1944 г. к выводу, что эта полуось ближе к 12° в.д. Данная оценка лучше всего отвечает распределению площадей моря и суши, а также тренду ориентации планеты в космическом пространстве. Как показал Г.Н. Каттерфельд, трехосность имеет фундаментальное значение для структуры геосфер.

В океане максимальна длина у меридиана 168° з.д,, протягивающегося от Северного полюса через Северный Ледовитый и Тихий океаны до Антарктиды почти исключительно по водной поверхности. Это планетарная ось симметрии, по обе стороны от которой на расстоянии 90° по широте расположены массивы суши, выделяющиеся по гипсометрии, в частности максимальной высоте гор. Особенно резко полушария очерчены в экваториальной зоне. Их контакт на 102° в.д. фиксирует высочайший в Юго-Восточной Азии вулкан Керинчи (3800 м). Точно на противоположной стороне планеты у меридиана 78° з.д. группируются самые крупные в Южной Америке вулканы – Чимборазо (6310 м), Котопахи (5911 м), Каямби (5790 м), Антисана (5753 м), Иллиниза (5248 м), Сангай (5230 м) и Тунгурагуа (5023 м). По совокупности критериев (включая наибольшую протяженность суши и континентального шельфа – более 80°: от островов Северной Земли и полуострова Таймыр до Малаккского полуострова и острова Суматра) границей между физическими Восточным (Тихоокеанским) и Западным (Континентальным) полушариями служит меридиан 102° в.д. // 78° з.д. На всем протяжении Евразии вдоль 102–105° в.д. прослеживается линейная зона отчетливых изменений геолого-геофизических параметров, это гео-динамический раздел между крупнейшими континентальными блоками [5].

Восточно-западная диссимметрии земного шара впервые получила свое объяснение в работах Г.Г Кочемасова [6: 7]. Причина кроется в неравномерности движения небесного тела по эллиптической орбите, при которой в геосферах генерируется стоячая волна – результат наложения двух встречных возмущений среды. Иначе говоря, крупнейшие земные структуры нужно считать своего рода продуктами процесса обращения планеты вокруг звезды. Соответствие гипотезы природе доказано автором настоящей статьи при анализе информации по срокам 95 000 землетрясений М ≥ 5 за период 2000–2021 гг., в ходе

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

которого была выявлена крупная сейсмическая аномалия, постоянно возникающая в месяцы приближения Земли к Солнцу.

Недалеко от меридиана 12° в.д., противоположного Тихоокеанской оси глобальной симметрии, у экватора возвышается вулкан Камерун (4100 м), который по своему положению выполняет роль третьего географического полюса планеты.

По данным сейсмического зондирования, ядро Земли также диссимметрично, а состояние его подвержено постоянным изменениям. Под действием давления со стороны грандиозной Тихоокеанской впадины оно смещается в западном направлении, в силу чего пограничный слой у нижней мантии, находящийся на глубинах около 3000 км, проецируется на земную поверхность по меридиану 42° в.д. (на расстоянии 60° к западу от 102-й долготы – меридионального аналога экватора и 30° к востоку от африканского полюса трехосного эллипсоида).

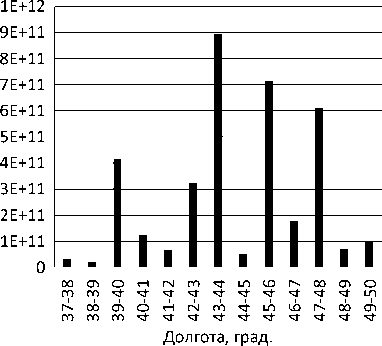

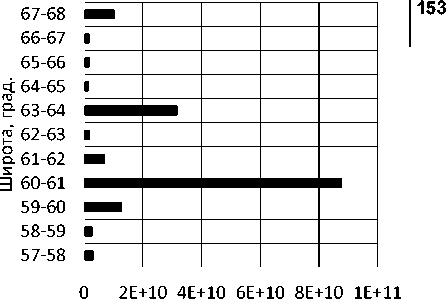

Если исходить из теоретического положения об интенсивной дегазации центральной части планеты, этот уникальный феномен можно обнаружить по линейной аномалии энергии землетрясений, связанной с выбросами глубинного водорода. Факты говорят о его реальности (рис. 1а).

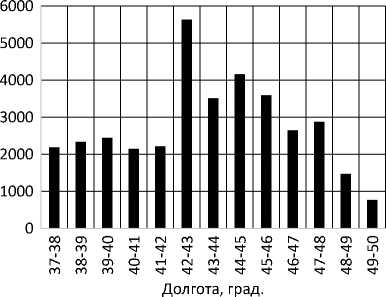

Другой, еще более показательный способ проверки гипотезы внешнего проявления земного ядра на меридиане 42° в.д., состоит в сравнительном анализе высот вулканов по широтному профилю (рис. 1б). Предыдущий результат им подтверждается.

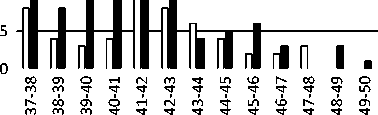

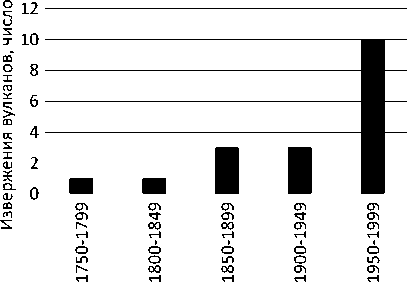

Как отмечалось выше, движение ядра есть процесс развивающийся. Значит, должны существовать признаки усиления вулканической активности в рассматриваемом поясе и смещения ее максимума к западу. И они действительно найдены (рис. 1в).

В 1492 г. М. Бехайм сконструировал первый глобус, на котором уже отчетливо видна главная географическая закономерность – преобладание суши в Северном полушарии, несмотря на то что использованные карты были составлены еще до первого путешествия Х. Колумба. Через пять столетий, в 1959 г. при обработке данных о траектории полёта второго американского спутника Vangaard-1 (Авангард-1) выяснилось, что Земля обладает грушевидной формой. Существенные различия в объеме (и массе) Северного и Южного полушарий нарушают общий закон гравитационной шарообразности крупных небесных тел. Это обстоятельство заставляет непредубежденного человека серьезно задуматься о специфике причин, действующих на Земле. Очевидно, что силе тяжести здесь противостоит избыточное давление глубинного вещества на внешние твердые оболочки (о чем писал еще М.В. Ломоносов).

Аномалия глобального масштаба должна быть результатом длительного процесса, продолжающегося и в наши дни. Меридиональная диссимметрия отражена в расширении океанских впадин к югу от экватора и сокращении площади материков, а также омоложении земной коры в направлении с севера на юг. Источником энергии грандиозных движений служит ядро планеты. Заметим, что до сих пор не было предпринято никаких попыток объяснения феномена диссимметрии Северного и Южного полушарий с позиций догмата постоянства размеров Земли.

Ядро Земли совершает вынужденный дрейф в северном направлении [2]. Если в самом деле верно представление о том, что Южное полушарие Земли растет с опережающими темпами, около 60-х параллелей должны быть найдены аномалии, возникшее в результате вытеснения ядра (Cos 60° = 0,5 ≈ [3000 км : 6370 км]).

Мысленные критические эксперименты с показателями сейсмической и вулканической активности, использованными ранее, однозначно свидетельствуют в пользу идеи трансмантийного влияния ядра (рис. 2а, 2б, 2в).

Благодаря диссимметрии «Восток Ꜻ Запад» и «Север Ꜻ Юг» тела планеты формируются проекции пограничного слоя ядра у нижней мантии, которые образуют в земной коре силовой каркас с линейными энергетическими аномалиями.

В каких же процессах во внешних оболочках проявляется энергия центральной геосферы? Ответ на этот вопрос дает изучение одной из зон.

Аномалия Нижнего Прихоперья

На юге Русской равнины энергетическая зона 42-го меридиана естественно отмечена глубокой долиной Хопра, а также Шумилинско-Новохоперским тектоническим разломом.

Приток глубинного водорода к земной поверхности – корневой процесс, порождающий целый спектр природных явлений в сфере влияния глобальных силовых линий, на территории Нижнего Прихо-перья зафиксирован инструментально, а его геоморфологический эффект хоро-

Активные вулканы, количество Максимальная высота вулканов, м Энергия, Дж/год на 1 км окружности

-

а) Концентрация энергии землетрясений. Осреднение по 1137 событиям М ≥ 5 за период 2000–2021 гг.

Источник: расчет по данным [16].

-

б) Сосредоточение вулканов. Высочайший Эльбрус (5643 м) расположен на 42°27’в.д. Источник: по данным [21].

Долгота, град.

Плейстоцен Голоцен

-

в) Активизация вулканов в голоцене. Источник: расчет по данным [21].

Рис. 1. Свидетельства проецирования пограничного слоя ядра и мантии на земную поверхность вдоль меридиана 42° в.д.

Энергия землетрясений, Дж/год на 1 км

окружности

-

а) Аномалия сейсмической волновой энергии. Осреднение по 1034 событиям М ≥ 5 за период 2000–2021 гг.

Источник: расчет по данным [16].

-

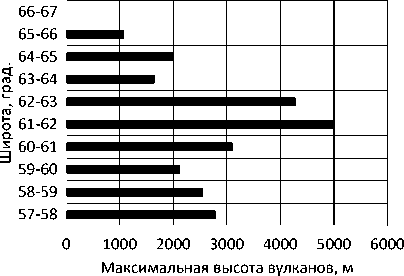

б) Расположение высочайших вулканов. Источник: по данным [21].

Время, годы

-

в) Активизация вулканов на широтах 59–62° с.ш. в XVIII–XX вв.

Источник: расчет по данным [21].

Рис. 2. Проявления пограничного слоя ядра и мантии на земную поверхность вдоль параллели 60° с.ш.

Среда обитания

шо заметен. Речь идет о котловинах озер Мокрое и Падовое южнее Борисоглебска (см. рис. 5а), где дебит одного изученного канала эмиссии водорода составляет 27 000 км³ в сутки [8]. Это территория Октябрьского водородного поля (месторождения), в котором, по измерениям в пробуренной скважине, концентрация газа превышает 32% [11].

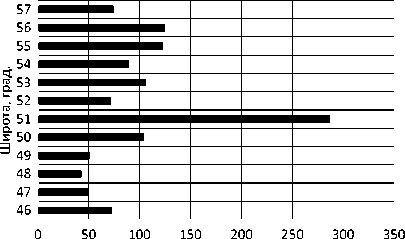

Знание закономерностей сопряжения геосфер не только дает объяснение причин расположения гигантского скопления водорода на 42° в.д., но и позволяет ответить на вопрос о том, почему оно находится именно на изломе долины Хопра, ниже которого течение реки приобретает южное направление. Дело в том, что перед нами результат воздействия еще одного глобального фактора – резонанса Золотого сечения в теле планеты, постоянно возникающего на широте 51° с.ш. На возбуждение резонанса указывает линейная сейсмическая аномалия, одна из самых мощных на континенте Евразии и в мире (рис. 3).

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Частота, % от средней

Рис. 3. Распределение эпицентров землетрясений М ≥ 2 по широте на территории Евразии в секторе 30–145° в.д. Осреднение по 37320 событиям за период 2003–2022 гг.

Источник: расчет по данным [1].

При подъеме глубинный водород окисляется, и часть образовавшейся свободной энергии расходуется на землетрясения, а часть на прогревание среды (грунтов, воды, воздуха) и электромагнитное излучение. Значит, мы вправе ожидать, что землетрясения вблизи хоперского скопления водорода могут сопровождаться локальным разрушением озона стратосферы (эффект Сывороткина), потеплением приземного слоя воздуха и – в благоприятных условиях – грозой. Кроме того, при выбросах водорода весьма вероятны ливневые осадки и морось. Все перечисленные явления действительно обнаруживаются в районе Борисоглебска, несмотря на немно- гочисленность и малую магнитуду местных землетрясений в 2002–2024 гг. (период проведения спутникового мониторинга по атмосферному озону).

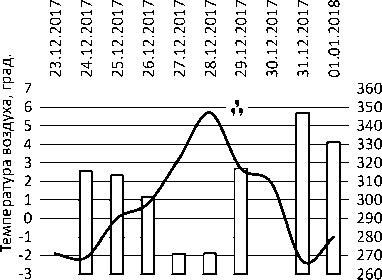

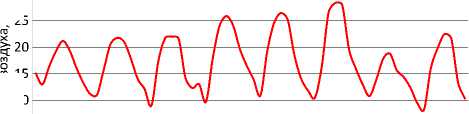

Сказанное иллюстрирует пример недавнего события. Геофизическим центром РАН 27 декабря 2017 г. зарегистрировано землетрясение М 2,3 с координатами эпицентра 50,4° с.ш. и 40,2° в.д., произошедшее в 140 км от Борисоглебска [1]. Очевидно, это было одно из последствий выброса водорода, так как в то же время на станции Бори-соглебск наблюдались резкое повышение температуры воздуха и морось, а в атмосфере над городом– дефицит озона (рис. 4). Вероятность случайного совпадения явлений при многократном повторении подобных событий совершенно незначительна.

Время

Озон Температура

Рис. 4. Показатели состояния атмосферы при землетрясении 27 декабря 2017 г. в районе Борисоглебска.

Источник: по данным [19; 20].

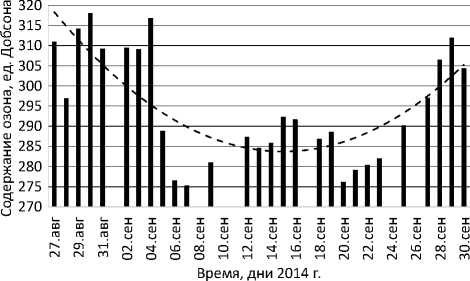

Данный вывод приобретает еще большую объективность, если дополнительно принять во внимание условия возникновения пожаров. Показательны случаи пожаров на озерах Мокрое и Падовое, когда в удалении от них по той же причине водородной дегазации нагревается воздух и одновременно сокращается общее содержание кислорода в модификации озона (рис. 5а, 5б, 5в).

Для Прихоперья характерны специфические блюдцевидные формы рельефа, названные циркумментами [4]. Их генезис долгое время было предметом дискуссии, однако преобладало мнение о ведущей роли процессов карста или суффозии. Выявление каналов эмиссии водорода в центре западин позволило устранить неопределенность. Вместе с тем, как считает В.П. Поле-ванов [11], получен хороший индикатор для поиска месторождений водорода.

|

0 6 1218 |

0 6 1218 |

0 6 1218 |

0 6 1218 |

0 6 1218 |

0 6 1218 |

0 6 1218 |

0 6 1218 |

|

29.авг |

30.авг |

31.авг |

01.сен |

02.сен |

03.сен |

04.сен |

05.сен |

Время

а) Пожары на озере Мокрое 30 августа – 3 сентября 2014 г.

Источник: [17]

лз

s

15 лз

10 лз

б) Повышение температуры воздуха в Борисо-глебске на расстоянии 15 км от пожара на озере Мокрое.

Источник: [20];

в) Отрицательная аномалия озона в атмосфере над озером Мокрое после пожара. Показан полиномиальный тренд. Источник: по [19].

Рис. 5. Пример ситуации с пожарами в районе Хоперской водородной аномалии

При поступлении глубинного водорода в почвах западин не накапливается гумус, растительность обеднена по видовому составу.

В целом зона 42° в.д., судя по информации дистанционных измерений NDVI в 2014–2020 гг., отличается несколько повышенной (на 3–4%) фотосинтетической активностью растений, что, видимо, обусловлено местным ростом температуры воздуха летом на 0,2–0,3°.

Прихоперье получило широкую известность как место исключительно высокой концентрации аномальных явлений неизвестного происхождения. Требуется понять природу тех из них, которые, по свидетельству очевидцев, наблюдались многократно и в разное время, включая эпоху отсутствия информации об НЛО. В частности, имеются сведения о нередких встречах в районе Борисоглебска шаровых молний. В свете данных о всплесках тепловых нейтронов и дегазации при землетрясениях на Эльбрусе у меридиана 42° в.д., факт залегания огромной «дышащей» массы водорода под городом Борисоглебском очевидно может помочь в объяснении феномена шаровых молний и, возможно, некоторых других.

Местная погода с аномальными температурами и грозами, судя по данным дистанционного мониторинга за период 2010–2024 гг. (обобщенным по долготам), способствует пожарам.

Что касается вероятных прямых экологических последствий обогащения приземного слоя воздуха водородом, они могут определяться его свойствами как сильного антиоксиданта.

Долговременные эффекты водородной дегазации

К чему ведет интенсивная и длительная миграция глубинного водорода в атмосферу? Логично допустить, что прямым результатом служит повышение температуры приземного слоя воздуха. Чтобы оценить роль эндогенного фактора в изменения климата, нужно знать характер сезонных трендов. Как видно по материалам наблюдений на станции Борисоглебск за период 1990–2024 гг., они существенно различны: потепление идет в июле, в январе же средняя месячная температура воздуха практически остается на одном уровне.

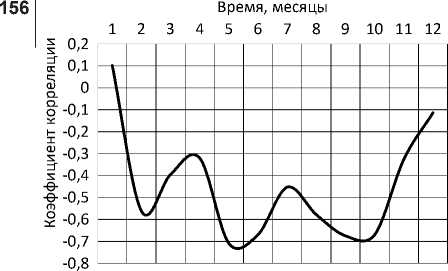

Очевидно, мы сталкиваемся здесь с последствиями возмущения атмосферы, которое создает западный перенос в холодное время года. В том случае, если в самом деле энергетическая роль водородной дегазации тогда снижается, связь между общим содержанием озона в атмосфере и температурой приземного слоя воздуха должна отсутствовать зимой, но становится тесной летом. Для проверки нового предположения целесообразно перейти к анализу рядов по Воронежу (принимая за аксиому единство процессов в пределах крупного региона). Существование закономерности подтверждается (рис. 6).

Среда обитания

Рис. 6. Сезонные изменения коэффициента корреляции общего содержания озона в атмосфере и температуры приземного слоя воздуха по наблюдениям на станциях Воронежа (1981–2021 гг.).

Источник: расчет по данным [20] и [22].

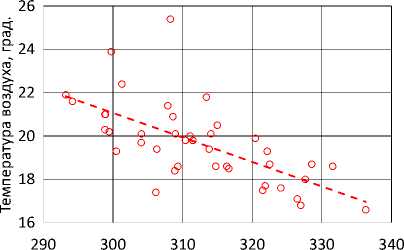

Летом поведение температуры воздуха определенно коррелирует с вариациями скорости истечения водорода из недр Воронежской антеклизы, отражающихся в той или иной мере на степени локального разрушения озонового слоя (рис. 7).

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Содержание озона в атмосфере, ед. Добсона

Рис. 7. Связь между общим содержанием озона в атмосфере и температурой приземного слоя воздуха в августе по наблюдениям на станциях

Воронежа (1981–2023 гг.). Коэффициент корреляции -0,62.

Источник: расчет по данным [20; 22; 19].

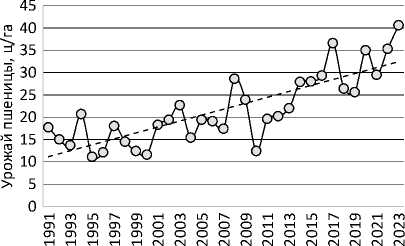

Установленный факт связи между содержанием озона в атмосфере (т.е. темпами дегазации водорода) и температурой наводит на мысль о неизвестной до сих пор причине наблюдаемого роста продуктивности культур, созревающих к осени (рис. 8).

С практической точки зрения в первую очередь важны большие отклонения в урожаях яровой пшеницы. Они эндогенные по преимуществу, что доказывает сравнение урожаев при максимальном и минимальном содержании озона в атмосфере в августе, когда различия значимы

Время, годы

Рис. 8. Урожаи яровой пшеницы в Воронежской области в 1991–2023 гг. Показан линейный тренд. Источник: по данным [3].

по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни. В данном случае влага, образовавшаяся при соединении водорода с кислородом, заметной роли не играет.

Есть способ подтверждения парадоксального вывода. Исследованиями Н.С. Сидоренкова [13] вскрыта зависимость термического режима приземного слоя воздуха от движения Луны, но механизм воздействия остается неясным. Хорошо изучены приливные деформации земной коры. Возможно, синхронно меняются темпы эмиссии водорода, что вызывает колебания общего содержания озона в атмосфере и, следовательно, ее темпера- туры. Это предположение совпадает с ре-

Рис. 9. Влияние лунных приливов на общее содержание озона в атмосфере по наблюдениям на станции Воронеж, март 1984–2021 гг.

Осреднение методом наложенных эпох. Источник: расчет по данным [22].

Заключение

Наиболее яркая отличительная черта фигуры Земли – ее двойная диссимметрия, отражающая, согласно принципу Кюри, действие соответствующих сил (невообразимых по своей величине). В условиях господства априорных представле- ний о постоянстве размеров небесных тел этот момент оказался вне рамок принятых тем исследований, что привело к неразрешимым противоречиям многих учений (включая гипотезы о причинах изменений климата) и отсутствию у господствующих научных школ каких-либо приемлемых объяснений наблюдаемого феномена прогрессирующей активизации процессов во всех геосферах Земли. География при слабости собственного теоретико-методологического фундамента оказалась вовлеченной в кризис наук о Земле.

Как заметил Аристотель, «место есть нечто вроде сосуда». Сосудная модель традиционно используется в географии при реализации проектов, называемых комплексными, когда суммируются сведения о различных явлениях, считающихся ха- рактерными для данной территории (любого размера – от урочища до континента). Изучение объекта при этом неизбежно ограничивается анализом парных связей типа подчинения («растительность ← рельеф», «почва ← климат» и т.д.), а описываемые компоненты выбираются достаточно произвольно. Воспроизведение в знании сложных зависимостей модель сосуда не предполагает, и примеры работ такого рода неизвестны. Для подлинного синтеза требуются иные предпосылки. Эффективным может быть путь выделения и рассмотрения геосистем как целостных совокупностей продуктов разветвленной цепной реакции, каждая из которых протекает благодаря поступлению энергии от одного определенного источника, например, канала дегазации недр.