"Данный вам талант должны выявить упорным трудом…": скульптор Степан Эрьзя и его ученица Айцемик Урарту

Автор: Клюева И.В.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 2 (67), 2023 года.

Бесплатный доступ

Объект исследования - художественно-педагогическая деятельность скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи (1876-1959). Предмет исследования - биографические и творческие связи мастера с его ученицей - выдающимся армянским скульптором Айцемик (Айцемник) Амазасповной Урарту (урожд. Тер-Хачатрян, в замужестве - -Кочарян; 1899-1974). Актуальность исследования заключается в необходимости -освещения неизученных и малоизученных сторон творческой биографии Эрьзи и его учеников, работавших в различных городах и республиках СССР, в разных странах мира. В статье корректируются биографические данные А.А. Урарту, освещаются неизвестные страницы ее жизненного и творческого пути, представлена характеристика ряда ее произведений, в том числе находящихся в собрании Музея учеников С.Д. Эрьзи в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева. Подчеркивается роль С.Д. Эрьзи в становлении творческой личности его ученицы, для которой он всегда оставался главным наставником, Учителем с большой буквы.

Диалог культур, российско-армянские культурные связи, скульптура xx в, а.а. урарту, с.д. эрьзя

Короткий адрес: https://sciup.org/140301125

IDR: 140301125 | УДК: 130.2:730 | DOI: 10.53115/19975996_2023_02_103-111

Текст научной статьи "Данный вам талант должны выявить упорным трудом…": скульптор Степан Эрьзя и его ученица Айцемик Урарту

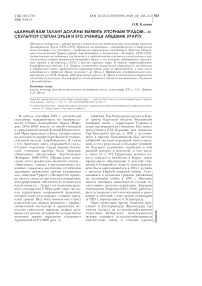

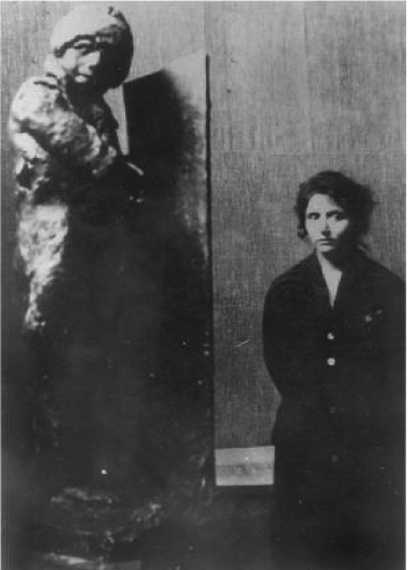

В начале сентября 1923 г. российский скульптор, мордвин-эрзя по национальности Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефедов, 1876–1959) вместе со своей ученицей и гражданской женой Еленой Ипполитовной Мроз приезжает в Баку: он приглашен на должность профессора Высшей художественной школы Азербайджана. В связи с его приездом здесь открывается скульптурное отделение. Среди первых бакинских учеников мастера была Айцемик (Айцемник) Амазасповна Тер-Хачатрян (Кочарян, 1899-1974). (Правильное написание этого армянского женского имени – «Айцемник», однако в русскоязычных изданиях сложилась достаточно устойчивая традиция написания имени художницы как «Айцемик Урарту».) Позднее по примеру своего учителя она возьмет псевдоним, декларирующий собственную этническую идентичность, - Урарту (от названия древнего государства в Передней Азии (включая территорию современной Армении), которое населяли народы, ставшие предками армян). Под этим именем она станет известной как первая женщина - профессиональный скульптор в армянском искусстве советского периода, первая женщина-скульптор, которой было присвоено почетное звание народного художника Армянской ССР (1960) (рис. 1).

Айцемик Тер-Хачатрян родилась в Карсе (центр Карсской области Российской империи, ныне – территория Турции) в семье преподавателя гимназии. Как писал искусствовед Е.М. Курдоян, дом Амазаспа Тер-Хачатряна (позже, в 1919 г. вступившего в партию большевиков) был местом собраний местной передовой интеллигенции, и эта среда оказала большое влияние на будущую художницу, пробудив в ней ранний интерес к искусству, в том числе к лепке [3, с. 77]. Одаренная девочка начала учиться в гимназии в Карсе, затем продолжила образование в русской гимназии в Ставрополе, куда ее семья вынуждена была эвакуироваться в 1914 г. в связи с началом Первой мировой войны. Увлекавшаяся в гимназии уроками рисования по окончании учебы в 1918 г. Айцемик начала посещать живописную студию талантливого русского художника Дмитрия АнтоновичаЛищенко (1885-1942), работавшего в то время учителем черчения и рисования в местной учительской семинарии (в 1925 г. переехавшего в Ленинград).

Через некоторое время Айцемик приезжает в Екатеринодар (Краснодар), где учится сначала на сельскохозяйственном отделении Кубанского политехникума (вскоре ставшего сельскохозяйственным институтом), затем, в течение одного

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

года – на историко-филологическом факультете основанного в 1920 г. Кубанского государственного университета.

Нам точно неизвестно, когда именно Айцемик вышла замуж и получила фамилию мужа. Гурген Аветович Кочарян (1893–1972) – в будущем один из виднейших советских экономикогеографов и эко-номикокартографов, доктор географических наук (1967), профессор (1929) – родился в Баку, окончил юридический факультет Харьковского университета (1916). Как сказано в некрологе ученого, в годы Гражданской войны он «сражался за Советскую власть на Кубани (1919–1921 гг.)» [6], следовательно, его знакомство с Айцемик могло произойти еще в Екатеринодаре. Вполне возможно, что они приехали в Баку вместе, уже будучи мужем и женой. Кочарян работает здесь в коллегии защитников Народного комиссариата юстиции.

Оказавшись в Баку, Айцемик поступает в Азербайджанскую высшую художественную школу на живописное отделение, с приездом Эрьзи сразу же приходит заниматься в его мастерскую. Она быстро подружилась со своим наставником и его гражданской женой (они называли ее Ай-цик, Айсик или Аида).

За два учебных года, проведенных в мастерской Эрьзи, Айцемик достигла больших успехов в искусстве ваяния и пластики. Она гордилась своими работами, выполненными под непосредственным руководством мастера. Годы спустя, в 1936 г. в издававшемся в Париже армянском журнале «Анаит» в числе предоставленных художницей фоторепродукций ее работ для иллюстрирования статьи искусствоведа А. Еремяна о ее творчестве, был опубликован снимок портрета Сали-Сулеймана (Мамá Махтулаев, 1879–1966) – жившего в Баку знаменитого дагестанского силача и борца, двукратного чемпиона мира по борьбе (в 1906 и 1907 гг.) [2]. (Сохранился снимок, на котором запечатлен Сали-Сулейман, позирующий для учеников Эрьзи).

В 1924–1925 гг. Айцемик вместе с Еленой Мроз помогала учителю в работе над его статуями нефтяников для Дома Союза горняков Азербайджана. Она также выполнила бюсты В.И. Ленина и Степана Шаумяна – главы кавказских большевиков, одного из 26 бакинских комиссаров, погибших в 1918 г. Согласно Курдояну, обе скульптуры в 1925 г. были установлены в Баку [3, с. 78].

Летом 1925 г. Эрьзя покидает Баку. Некоторое время он находится в Ново-

Рис. 1. С.Д. Эрьзя, А.А. Урарту (слева) и Е.И. Мроз. Баку. 1924–1925 гг. (фотография из открытых источников)

российске, где оставалась часть его работ, затем уезжает в Москву. Мастер становится членом Общества русских скульпторов (ОРС) и намеревается выехать во Францию с выставкой. Урарту, получив диплом скульптора, некоторое время не могла решить, где будет жить и работать. Молодая художница мечтала о Москве и даже, как Эрьзя, думала выехать на некоторое время за рубеж. Наиболее реальным вариантом для нее оказалась Эривань (Ереван) – туда на работу в Госплан Армении, приглашен ее муж. В 1925 г. наряду с работой в Госплане он основывает кафедру экономической географии в Ереванском университете.

В связи с образованием в конце 1920 г. Армянской ССР с центром в Эривани на историческую родину стали возвращаться представители национальной интеллигенции, однако масштабная работа по преобразованию маленького провинциального города в столицу союзной республики только начиналась, многое в области культурного строительства необходимо было начинать с нуля. С немалыми трудностями пришлось столкнуться здесь и Урарту. Как следует из ее писем к Эрьзе, она переехала сюда либо в самом

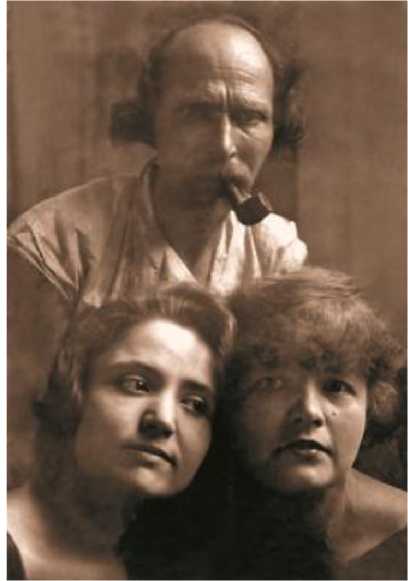

Рис. 2. С.Д. Эрьзя. 1926.

Фотопортрет с дарственной надписью, обращенной к А.А. Урарту (МРМИИ им. С.Д. Эрьзи)

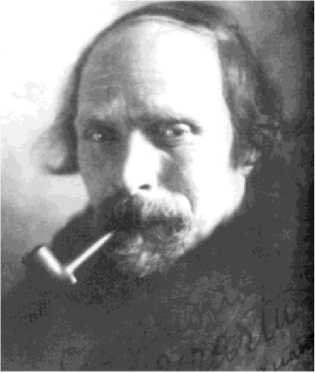

Рис. 3. А.А. Урарту со своей скульптурой «Отдых» («Спокойствие») на выставке ОРС. Москва, 1926 г. (атрибуция И.В. Клюевой;

личный фонд С.Д. Эрьзи в ЦГА РМ)

конце 1925 г., либо в самом начале 1926 г. В конце 1925 г. она побывала в Москве, где наставник познакомил ее со скульптором Анной Семеновной Голубкиной и с семьей своих друзей Сутеевых (глава семьи Григорий Осипович Сутеев (1879–1960) – московский врач, друг и первый биограф Эрьзи). Вернувшись в Баку и собираясь в Эривань, она пишет: «Дорогой, милый caro Эрзинька!.. Моск<овские> впечатления до сих пор живы во мне, в особенности наши прогулки с Вами... Тоска берет невольно, когда сопоставляю Москву с Арменией. Что там ждет меня? И каковы возможности для работы?.. Голубкина из головы не выходит, будете у нее, передайте привет от меня. Милый caro Эрзинька, отчего Вас нет с нами, грустно и грустно... Целую. Привет от Гургена» [13, л. 1–1об.]. (Обращаясь к Эрьзе, Урарту часто использует итальянское слово «caro» («дорогой, милый»), о себе говоря: «Ваша carissima» («дражайшая», «драгоценная»). Эрьзя, обращаясь к своим ученицам, постоянно употреблял слова «carina» («милая», «любимая») и «carissima».)

Из письма Айцемик от 17 января 1926 г. мы узнаем, что она уже в Эривани, но не оставляет надежды переехать в Москву: «если бы была комната»; в Эривани она предполагает арендовать под мастерскую какую-либо торговую лавку: по этому поводу хлопочет в коммунхозе ее муж [13, л. 2-2об.], говорит, что собирается посетить выставку работ учащихся местного художественного училища, где уже бывала: «…мне показалось, что здесь много способных и лучше работают, чем в Баку» [13, л. 3-3об.]. Художница выражает желание принять участие в какой-либо московской выставке и снова говорит о Голубкиной: «...Сердечный привет Анне Семеновне, ее вспоминаю со светлым чувством» [13, л. 3об.].

В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (МРМИИ) хранится фотопортрет Эрьзи с дарственной надписью: «Carissima Urartu <...>, данный Вам талант должны выявить упорным трудом. С. Эрьзя. 1926 г.»; на обороте: «Ежели нет надежды работать <…>, то приезжайте в Москву<…>, пока я здесь <...>, устрою <...>, будете работать…» [цит. по: c. 7, с. 348] (рис. 2).

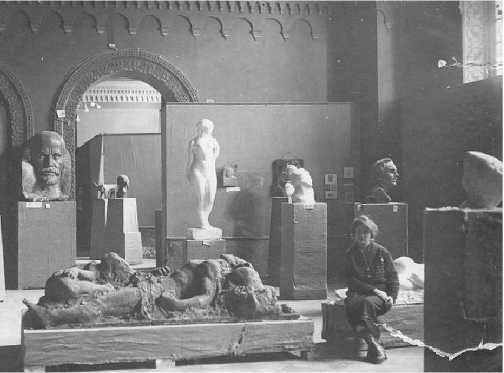

По рекомендации своего учителя вместе с ним и Голубкиной в марте 1926 г. Ай-цемик участвует в знаменитой выставке ОРС в Москве. Ею были представлены две датированные этим годом работы, выполненные в гипсе: «Отдых» («Спокойствие») – лежащая обнаженная женская фигура в натуральную величину и «Беспризорный» – жанровая фигурная композиция на социальную тему. Это было первое выступление молодого скульптора на столь значительной выставке; именно здесь она впервые выступает под псевдонимом «А. Урарту». В личном фонде С.Д. Эрьзи в Центральном государственном архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ) сохранилась фотография, запечатлевшая Урарту сидящей у своей скульптуры «Отдых» в одном из залов выставки (в Историческом музее) (рис. 3.).

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

В «Отдыхе» прослеживается сильнейшее влияние Степана Эрьзи – автора многочисленных ню, изображений распростертых женских тел (включая «Страсть» (1917) и представленный на выставке ОРС горельеф «Жертвы революции 1905 года» (1926)). Несколько произведений Эрьзи названы «Отдых» или «Спокойствие». Особенностью работы армянской художницы является акцентуация национальных черт в лице изображенной модели (рис. 4). Журнал «Московский пролетарий» в рецензии на выставку критически констатировал, что на ней преобладает «чистое искусство», где «много мастерства, но нет нашего содержания»; к красноречивым примерам автор отнес произведения Эрьзи и Урарту (предполагая, что это мужчина): «Вот Эрьзя. Голые женские фигуры, головки… Группа голых тел – лежат, перемешавшись в различных позах… То же и Урарту. – Лежит голая женщина... Но у Урарту заметен сдвиг – он дал беспризорника, – хорошая скульптура: оборванный малыш и старческое лицо» [5, c. 28] (рис. 5).

Встретившись в Москве, Эрьзя и его ученица обсуждают перспективы совместного выезда за рубеж (предполагая, что с ними поедет и Гурген Кочарян). Рассматривается также вариант приезда Эрьзи в Эривань, где они могут вместе поработать и откуда легче получить зарубежную командировку: об этом говорится в письме Айцемик, отправленном Эрьзе еще до выставки – в январе 1926 г. [13, л. 2об.]. Вернувшись из Москвы, 4 мая 1926 г. она пишет ему: «Я уже соскучилась по Вас, не могу представить, что мы не увидимся. Мечтаю о Вашем приезде сюда <...>. Гурген <...> тоже находит, что отсюда возможно скорее устроиться с выставкой заграницу. Если только возможно, приезжайте сюда <…> мы вместе горы сдвинем» [13, л. 4об.–5].

Следующее письмо Урарту не датировано, однако из его содержания можно понять, что оно написано вскоре после предыдущего – в ответ на полученное ею неизвестное письмо Эрьзи, в котором он сообщает, что им «заинтересовался» А.В. Луначарский, следовательно, у него появилась реальная перспектива выезда за рубеж. Она сообщает, что в Армении много мрамора, однако мастерской у нее еще нет, и поэтому работать она пока не может: «Ах, Эрьзик, Эрьзик, если б Вы приехали сюда!! Неужели это невозможно??» [13, л. 11 об.].

6 сентября 1926 г., узнав, что наставнику разрешен выезд за границу, Айцемик пишет: «…рада, что Вы не забываете меня. Ведь говорят же, с глаз долой из сердца вон!!.. Дорогой caro Эрзинька, Вы должны в одном быть твердо уверены, что я к Вам расположена к<а>к друг искренно, что мое расположение не изменится от перемен места и т. п. Я рада, что Вам удается выезд заграницу, хотя, с другой стороны, мне жалко лишиться Вас. В Москве встреча наша очень возможна, но заграницу уже делается сложнее... Мы держим курс определенно за границу… Я надеюсь, что Вы не забудете свою carissima и будете извещать о себе, чтоб я знала к<а>к ориентироваться» [13, л. 6–7]. Мастерской у нее все еще нет («хотя много обещают»): «Давно хочу работать, задумала целый ряд вещей, пом-

Рис. 4. А.А. Урарту. Отдых (Спокойствие). 1926, гипс (фотография из открытых источников)

Рис. 5. А.А. Урарту со своей скульптурой «Беспризорный». 1926 г. (Музей учеников С.Д. Эрьзи в МГУ им. Н. П. Огарева)

ните, к<а>к мы с Вами в Москве говорили о своих будущих работах?» [13, л. 7].

В ноябре 1926 г. Эрьзя выезжает из СССР в Париж, откуда весной 1927 г. отправляется в Аргентину (через Уругвай).

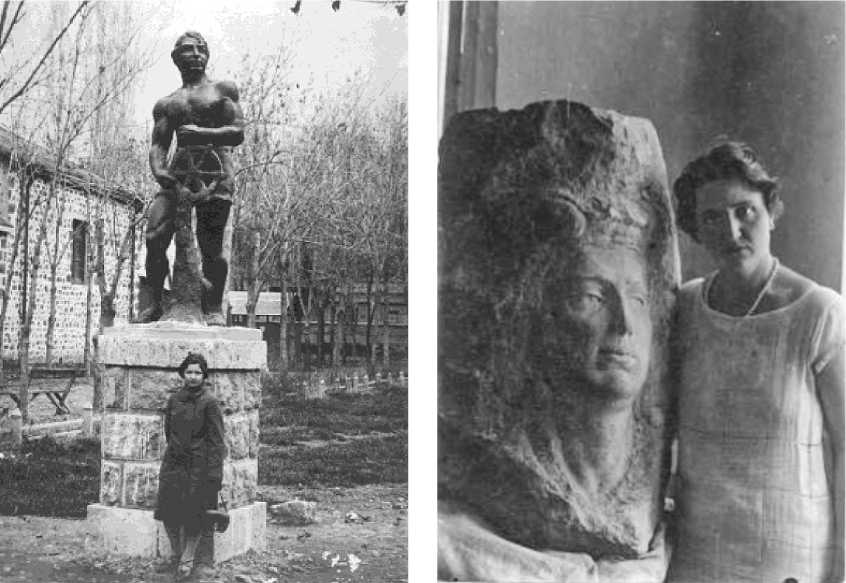

Урарту, получив мастерскую в Эрива-ни (как следует из переписки, на время), приступает к выполнению произведений монументальной скульптуры. 1927 г. датирована фигура «Вперед», которую устанавливают в общественном саду столицы Армении (рис. 6). В этой работе сказался опыт наблюдения за работой Эрьзи над статуями нефтяников для бакинского Дома Союза горняков: тот же материал – железобетон, тот же вид изображения – полуобнаженная фигура, та же тематика – героизированный труд. Эрьзя в статуях нефтяников выразил идею братства рабочих – русских и азербайджанцев, подчеркнув в их лицах национальные черты. Урарту также создает обобщенный национальный образ-тип – армянского рабочего. В 1928 г. художница принимает участие в конкурсе на памятник Степану Шаумяну для Еревана, создав несколько вариантов проекта, в том числе многофигурную композицию (рис. 7).

Урарту по-прежнему намерена отправиться вместе с мужем в Париж, затем надеется выехать туда на некоторое время одна. Эту надежду она оставляет только в середине 1930 г.: 20 июля она сообщает учителю, что давно не писала ему по двум причинам: во-первых, была уверена, что скоро сама будет во Франции, откуда гораздо легче отправлять письма в Аргентину; во-вторых, ее постигло большое горе: она лишилась обоих родителей; препятствием к ее выезду в Париж стал «валютный вопрос»: было бы проще, если бы у нее был за рубежом валютный счет [13, л. 8–8об.].

Работать в Эривани художнице в этот период тяжело, отношения с коллегами не складываются: «…Мои коллеги к<а>к на редкость подобрались несимпатичные люди, отношения самые натянутые. С виду любезны, а за глаза делают все возможное, чтобы затормозить мою работу <…> идет форменная травля. <…> к выставкам не допускают и много других поступков, о которых говорить не хочется, они так мелки и так оскорбительны» [13, л. 8–9]. Подобное отношение заставляет ее с еще большей благодарностью вспоминать своего наставника: «…все это лишний раз подчеркивает то, кого я потеряла в Вашем лице, дорогого учителя, товарища, друга, Ваши самые строгие за- мечания я любовно вспоминаю, и они для меня ценнее похвалы других. Придется ли когда-либо свидеться с Вами? Своей поездкой я так рассчитывала, что наше свидание могло быть возможным!! Дорогой и милый caro Эрзинька, если за это время ни одной весточки не было от Вас, и я также молчала, то это не значило, что я Вас забыла. Никогда!! Чем дальше, тем глубже чувствую, кем Вы были для меня, увы, жалко, что так скоро пришлось расстаться с Вами!» [13, л. 8об.–9об.]. Она подчеркивает, что все еще не имеет постоянного места работы и находится под угрозой лишиться мастерской [13, л. 9об.].

Нам неизвестно, каких именно коллег имеет в виду Урарту, но из работ армянских историков искусства следует, что отношения между группами эриваньских художников в этот период действительно были напряженными. В 1926 г. от созданного в начале 20-х гг. XX в. Общества работников изобразительных искусств Армении в результате разногласий «откололась оппозиционная группа»; в начале 1927 г., когда к этой группе присоединились Урарту и график С. Тарьян, она оформилась в армянское отделение АХРР [1, с. 74–75]. Судя по письму Елены Мроз, написанному предположительно весной 1930 г., Эрьзя приглашал Айцемик приехать к нему в Аргентину [12, л. 5–5об.].

20 июля 1930 г. Айцемик посылает Эрьзе снимки своих работ и просит, чтобы он выслал ей фоторепродукции своих [13, л. 9об.]. Некоторые фотографии снабжены надписями: «Дорогому и родному Эрьзиньке от А. Урарту» [16, л. 3], «Дорогому Эрьзиньке от А. Урарту…» [16, л. 4об.]. Снимки дают представление о ее творчестве второй половины 20-х гг. XX в., демонстрируя различные грани ее технических возможностей (круглая скульптура и горельеф, ваяние и лепка, работа с твердыми и мягкими материалами), жанровую и тематическую широту (станковая и монументальная скульптура; фигура, бюст, голова; портрет с натуры и «фантазия»; образы мужские («Портрет рабкора», портрет поэта Аветика Исаакяна и др.) и женские («Портрет крестьянки», портрет певицы Веры Духовской и др.), анималистика («Собака»). В «Портрете крестьянки», как и в скульптуре «Вперед», силен национальный акцент.

Интерес представляет выполненная в камне «Голова женщины» – автопортрет художницы. Гордо посаженная голова, выступающая из необработанной глыбы, удлиненная шея, красивое лицо – все эти

Общество

Рис. 8. А.А. Урарту со своей работой «Голова женщины». Ереван, 1929 (личный фонд С.Д. Эрьзи в ЦГА РМ)

Рис. 6. А.А. Урарту у своей монументальной скульптуры «Вперед». Ереван, 1927 (личный фонд С.Д. Эрьзи в ЦГА РМ)

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Рис. 7. А.А. Урарту со своими работами. Слева направо: «Портрет борца Сали-Сулеймана», «Отдых», «В.И. Ленин», «Портрет певицы Веры Духовской» (еще без тонировки), «Беспризорный».

Ереван, 1928 г. (Музей учеников С.Д. Эрьзи в МГУ им. Н.П. Огарева)

черты заставляют вспомнить эрьзинские женские портреты, однако глаза выполнены в совершенно другой манере – в них обозначен зрачок. Художница сфотографировалась рядом с этой работой (рис. 8). На обороте снимка этой работы Урарту написала: «Голова женщины» в национальном уборе из местного камня. Фантазия. Сделана в 2 недели. Приобретен (так в тексте. – И.К.) музеем» [16, л. 4].

Художница относится к себе строго, видит свои недостатки: на снимке портрета Духовской (бюст, тонированный гипс), она пишет: «Адски блестит, мое неумение красить гипс портит все мои гипсовые работы» [16, л. 9]; комментируя созданную в духе времени фигуру «Физкультурница», признает: «Отвратительная фигура вышла из-за испорченной формы. Я до сих пор не могу справиться с формой» [16, л. 7].

В период 30-х гг. XX в. начинается пора творческой зрелости Урарту. Решается вопрос о мастерской: она получает довольно большой особняк, где может свободно разместить свои работы и создавать новые. На протяжении нескольких лет скульптор трудится над созданием монумента Ованесу Туманяну: вокруг центральной фигуры поэта должны были располагаться его персонажи. Памятник поэту остался незавершенным, однако изображения героев его произведений (Ануш, Маро, Алмаст, Давида Сасунского, Мсра-Мелика и др.) обрели самостоятельную жизнь станковых композиций.

В 30-х гг. XX в. происходят изменения в личной жизни Урарту: она расстается с Кочаряном и связывает свою судьбу с другим человеком. Ее избранник – Ашот Гарегинович Иоаннисян (1887–1972), армянский революционер и советский политический деятель, ученый-историк, занимавший должность заместителя директора Института истории АН СССР. В 1937 г. он был исключен из ВКП(б), арестован и отправлен в ссылку. Это негативно отразилось на карьере художницы: она перестала получать заказы, ее работы не допускались на выставки, игнорировались на конкурсах. В 1943 г. Иоанисян был освобожден, но полностью реабилитирован лишь в 1954 г. Он стал доктором исторических наук (1955), академиком АН Армянской СССР (1960). В 1944 г. Иоаннисян и Урарту официально зарегистрировали свой брак.

В годы Великой Отечественной войны Урарту отдала свою квартиру беженцам и жила в своей мастерской. Она создала большую серию выразительных портре- тов современников (поэтов А. Исаакяна и Н. Заряна, хирурга А. Кечека, художников Э. Исабекяна и С. Карагезян, скрипача А. Габриэляна и др.). В послевоенные годы она также развивала жанр скульптурного портрета, создавая образы представителей армянской интеллигенции, сельских жителей и людей производства. Одним из наиболее интересных является портрет ее мужа А.Г. Иоаннисяна (бронза, 1948). В течение ряда лет Урарту преподавала в Ереванском художественном институте, передавая мастерство ученикам.

На протяжении всей своей творческой жизни Урарту подчеркивала, что является ученицей Эрьзи. Об этом, в частности, свидетельствуют записи из дневника художника Евгения Лансере, приезжавшего в конце 1930 г. в Ереван: вечером 1 декабря он присутствует на собрании художников в мастерской архитектора и градостроителя Александра Таманяна, где знакомится с «Айзиник» (так в тексте. – И.К.) Урарту, которая пригласила его к себе и показывала фотографии скульптур – «своих и своего учителя Эрьзя» [4, с. 506].

Искусствовед Н.С. Степанян также отмечает преданность армянского скульптора своему наставнику: «…она считала себя ученицей Эрьзи <…>, возвращение всего корпуса работ этого скульптора-эмигранта из Аргентины, его персональная выставка в Москве были для Айцемник (так в тексте. – И.К.) Амазасповны своего рода личным триумфом» [10, с. 120]. Действительно, узнав от коллег о возвращении мастера (он прибыл в Москву 7 ноября 1950 г.), она сразу пишет ему письмо (вероятно, летом 1951 г.): «Дорогой Эрьзинька! Позволяю себе такое обращение потому, что мои чувства к Вам некогда Вашей ученицы остались те же. Я Вас всегда и всегда пом- нила, и вспоминала с хорошими чувствами. Ваш приезд на дорогую нашу Родину сильно меня обрадовал <…>, и надеюсь, что в скором будущем наши выставки в Москве украсятся Вашими прекрасными работами…» [8, л. 1–2].

Айцемик интересует мнение учителя о Всесоюзной художественной выставке, проходившей с 20 декабря 1950 г. по 30 мая 1951 г. Она готовится к следующей этапной выставке в Москве, которая должна открыться осенью 1951 г. и хочет, чтобы он увидел ее произведения: «Ваше мнение о моих работах меня очень интересует и волнует. Я бы не хотела, чтобы Вы не нашли прогресса... Мы с Вами расстались на заре моей деятельности, а сейчас уже наступила зрелость, и ка-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

ковы мои успехи, подмеченные глазами своего учителя, конечно, не может не волновать меня <…>. Я делала композиционные портреты, композиционные работы в горельефе <...>. Как бы хотелось с Вами повидаться, и если можно, поработать вместе <…>. От всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов в любимом нами искусстве. С самыми горячими приветами и пожеланиями жму дорогую руку учителя» [8, л. 2–4].

Они встретились в Москве в конце 1951 – начале 1952 г. Эрьзя обращается к бывшей ученице с просьбой прислать ему фотоснимки видов гор Армении – он не может расстаться с давней мечтой о «ваянии гор». Вероятно, он считал, что получить заказ на создание монумента из горы будет гораздо легче, если это будет портрет Сталина. Вскоре он письменно напоминает Урарту о своей просьбе – узнать о возможности получения заказа на портрет вождя из горы. Она отвечает 3 марта 1952 г.: «К<а>к я и говорила в Москве, ввиду того, что в Армении уже построен монумент, и очень крупный, другого не предвидится… Как бы хотелось мне еще раз поработать с Вами. Крепко целую Вас, Ваша бывшая ученица А. Урарту» [9, л. 1–3].

В следующем письме Эрьзя, вероятно, упрекает Урарту в том, она не помогла ему в получении заказа, потому что «боится конкуренции». Ее ответ датирован 5 июня 1952 г.: «Дорогой мой Эрзинька! Мне очень горько и обидно, что Вы плохо меня поняли, и объясняете причиной, далеко не свойственной мне. Я Вашей конкуренции абсолютно не могла бояться потому, что монументы Сталина я не ставлю, у нас в Армении этим занимается Ара Саркисян, и он никому в мире не уступит – это одно, а второе, что я <…> художник и никогда не смогу быть помехой для другого художника, а в особенности Вам – своему учителю. Наоборот, я мечтаю с Вами вместе поработать» [13, л. 10]. Она сообщает, что в Армении частным лицам категорически запрещено делать съемки или зарисовки гор: даже художникам необходимо иметь специальное разрешение, поэтому, чтобы ознакомиться с природой этой республики, ему надо приехать сюда самому: «…я буду Вам очень рада и предоставлю Вам мастерскую и квартиру. Очень прошу, дорогой Эрзинька, не ставить вопроса в такой недостойной для меня плоскости и оскорбительной для художника... Крепко вас целую…» [13, л. 10–10об.].

Эрьзя в ответ пишет, что она неправильно его поняла: он просил лишь «по возможности» достать фотографии гор Армении и сообщить, какие книги были изданы о горах Кавказа [11, л. 1]. Сохранился лишь черновой набросок этого письма, однако, вероятно, оно было отправлено, поскольку недоразумение было выяснено, и отношения между учителем и ученицей продолжились.

2 июня 1956 г. Урарту, приехав в Москву, посетила мастерскую Эрьзи на Песчаной улице. «Была, смотрела. Удивлена равнодушием людей, которые проходят мимо алмазных россыпей и не догадываются остановиться и почерпнуть для себя столь щедро предлагаемое бескорыстным автором С. Эрьзя (так в тексте. – И.К. ). Скульптор А. Урарту», – записала она в тетради с отзывами посетителей [15, л. 2].

Последняя находящаяся в музеях и архивах Республики Мордовия корреспонденция, полученная Эрьзей от Урарту, датирована 1 июля 1957 г. – это поздравительная телеграмма по случаю награждения его Орденом Трудового Красного Знамени: «От души рада <…>. Cердечно поздравляю

Эрьзя, вероятно, также гордился успехами своей ученицы: в его архиве сохранились газетные вырезки с ее фотографиями (вероятно, из ереванских газет). Последняя значительная работа Урарту – бронзовая скульптура патриарха армянской историографии Мовсеса Хоренаци, над образом которого художница работала около 20 лет. Произведение было завершено в 1961 г. и ныне украшает один из залов Матенадарана – Института древних рукописей им. Месропа Маштоца в Ереване.

Вскоре после это Урарту почти прекратила свою творческую деятельность из-за развившейся болезни Паркинсона (у нее дрожали руки, она с трудом удерживала инструменты). Однако до конца жизни она руководила Фондом живописи Армении и отделением скульптуры республиканского Союза художников. Художница скончалась в Ереване 17 декабря 1974 г. Примечательно и символично, что на ее могиле в качестве надгробия установлена скульптура «Отдых» («Спокойствие»), с которой она выступала на выставке ОРС в 1926 г.

Работы Урарту представлены в музеях Армении. В музее учеников С.Д. Эрь-зи в МГУ им. Н.П. Огарева хранятся два ее произведения: портрет Эдуарда Иса- бекяна (1942, бюст, бронза) и статуэтка, изображающая обнаженную женскую фигуру (40-е гг. XX в., бронза). В фондах музея есть и произведение ее ученика Ашота Бегларяна «Портрет старухи» (1975, оникс). Все три скульптуры были приобретены университетом у вдовы Бегларяна.

Для всего творчества Айцемик Урарту, как и для творчества ее учителя Степана Эрьзи, характерно стремление к возвеличиванию творческого начала, утверждению благородства и духовной красоты человека, а также интерес к национальной специфике образов.