Дефиниция «сервис» в современном научном дискурсе : стратегия категориального целеполагания

Автор: Багдасарян Вардан Эрнестович, Федулин Александр Алексеевич

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Редакторская колонка

Статья в выпуске: 3 т.4, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются основные методологические подходы к дефиниции «сервис». Приводится аргументация обоснованности каждого из номинированных подходов. Противопоставляются две парадигмы - расширительной и дифференцированной трактовки сервиса. Выбор их определяется стратегией сервисного развития. Представленная разработка соотносится с контекстом задач по формированию новой науки о сервисе - сервисологии.

Методологические подходы, дефиниции, сервис, услуги, сервисный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/140209091

IDR: 140209091 | УДК: 001.12

Текст научной статьи Дефиниция «сервис» в современном научном дискурсе : стратегия категориального целеполагания

Однако что тогда представляет собой «не-сервис»? Данная постановка вопроса актуали зирует значимость дивергенционного подхода. Исходя из него, следует провести диверсификацию сервисных и несервисных профессий, а соответственно, сервисных и несервисных образовательных специальностей. Это важно для внесения соответствующих поправок в существующую номенклатуру видов профессиональной деятельности: сейчас сложилась ситуация, когда при занятости в сфере сервиса 2/3 населения официально сервисных профессий не существует. Современный классификатор, таким образом, совершенно не отражает сложившейся экономической реальности.

Каковы должны быть методологические основания формирования категориального аппарата применительно к базовой в данном случае дефиниции «сервис»? Классический подход, соотносящийся с традицией естественнонаучного исследования, в данном случае неэффективен. Согласно ему основные дефиниции вводятся еще на исходной стадии исследования. Это позволяет избежать вариативности толкования понятий. Устанавливается жесткий язык категориальных определений.

Однако неясно, как быть, если при изменяющихся средовых условиях меняется и сущность самого явления? Жестко установленное понятие оказывается в данном случае препятствием познавательному процессу.

Так произошло с понятием сервис. Взяв за основу его трактовку в странах первой модернизационной волны (запад), большинство современных сервисологов пыталось применить его к совершенно иной реальности, связанной с вхождением в орбиту глобализации иноцивилизационных, незападных сообществ. Предложенное описание сервисного развития оказалось крайне неудовлетворительным. Причина сбоя заключалась в диссонансе между экстраполированным категориальным аппаратом и феноменологическим содержанием.

Классический научный подход формирования дефиниций целесообразно дополнить инструментарием категориального строительства, почерпнутого из иных познавательных традиций. Для современной эпохи эпистемиологи-ческого развития такого рода синергетический синтез — явление характерное. Наряду с подходом стартового номинирования понятий еще в средневековой теологии были выдвинуты пути катафатических и апофатических дефиниций. В основе лежал вопрос о постижении Бога. Выразить его через какую-либо дефиницию принципиально невозможно, но вместе с тем необходимо стремиться к его познанию. Этот познавательный процесс в историко-временном отношении бесконечен.

Двигаться в этом направлении возможно двумя путями. Первый — катафатический — состоит в бесконечном номинировании новых качеств и свойств Бога — «и то, и другое, и третье». Второй — апофатический — заключается в столь же бесконечном отрицании того, чем

Бог не является — «ни то, ни другое, ни третье». Апофатическо-катафатическая методика может быть применена не только к сферам трансцендентного познания, но и к более конкретизированным феноменам.

В эпоху становления постклассического научного знания такого рода методологические экстраполяции — явление достаточно распространенное. Ввиду специфичности сферы сервиса, связанной с отсутствием жестко фиксируемых рамок ее функционирования, применение к ней методики апофатических и катафатических процессно незавершенных определений представляется целесообразным. Это, впрочем, не отменяет необходимости введения классическихдефиниций.

Рассмотрим первый подход (рис. 1). Согласно ему, сервис отождествляется с услугами. По этой логике в свое время Государственная академия сферы быта и услуг была переименована в Московский государственный университет сервиса. Сервис тогда воспринимался в качестве международного эквивалента русскому слову «услуга». О том, что это может быть не одно и то же, стали задумываться позже, уже после переименования.

Базовая дефиниция в данном случае имеет следующее содержание: сервис — это профессиональная деятельность по оказанию услуг населению.

Профессиональный характер услуги отличает сервис от обычной межличностной коммуникации. Один человек, не будучи грузчиком, помогает другому в перемещении тяжелых предметов — это, безусловно, услуга, но под категорию сервиса она не подпадает. Следовательно, сервисная деятельность всегда профессиональна. Это значит, что она требует специальных знаний, навыков и подготовки.

Специалист в Услуга Клиентсфере сервиса

Puc. 1. Первый подход к дефиниции «сервис»

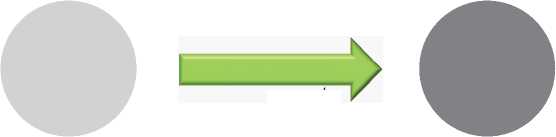

Puc. 2. Второй подход к дефиниции «сервис»

Фиксация указанных критериев дает основание для разработки инструментария сервисной квалификации.

Сегодня в России сплошь и рядом создаются сервисные организации, персонал которых соответствующей профессиональной подготовкой не обладает. Для обозначения этого профиля услуг используется понятие «сервисной имитации». Услуга оказана, денежный расчет с клиентом произведен, а сервис, тем не менее, отсутствует. Вопрос о профессиональностило-гически выводит, таким образом, предложенную дефиницию на проблему качественного критерия определения сервиса (профессионально — непрофессионально). Это уже совершенно иной дефиниционный подход.

Трактовка сервиса через понятие услуга максимально интеграционна. Сервис в этой логике — это все, что не относится к сферам промышленности и сельского хозяйства. Он соотносится с третичным сектором экономики. Именно так, собственно, и происходит сегодня расчет отраслевой структуры ВВП. Сервис оказывается в итоге экстраполируем более чем на 2/3 экономически занятого российского населения. В него включены едва ли не все виды нетоварного производства. Под сервис в такой трактовке подпадает и государственное управление (государственно-управленческие услуги) и образование (образовательные услуги), и наука (научно-экспертные услуги), и правоохранительная деятельность (правоохранительные услуги). А чем не подходит под понятие нетоварной производственной сферы служба в рядах Вооруженных сил? Сервис в трактовке услуги приобретает глобальный характер, что нивелирует саму профессиональную сущность и специфику сервисной деятельности. Это и есть те самые издержки конвергенционного подхода, о которых говорилось выше.

Второй подход ориентирован не на саму услугу, а на потребителя услуг (рис. 2). В этом понимании сервис — это профессиональная комплексная деятельность по удовлетворению индивидуальных потребностей клиента.

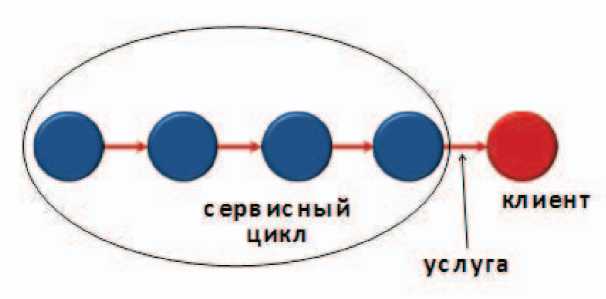

Социология, как известно, выделяет трех основных субъектов интереса: государство, общество и человек. Сервис удовлетворяет именно потребности человека. Поэтому в предлагаемом определении акцентирован индивидуальный аспект. Интересы государства и общества обслуживают иные профессиональные институты. Указанное определение в наибольшей степени соотносится с концептом глобальной сервисной трансформации.

Конвейерное производство индустриальной эпохи нивелировало индивидуальный облик потребителя. Постиндустриализм актуализировал задачу достижения индивидуально-ориентированной специфичности конечного производимого продукта (услуги). В этом смысле сервисная трансформация обнаруживается едва ли не в каждой профессии. Сервисизация означает в данном случае тренд индивидуализации. Эта не всегда достаточно четко фиксируемая грань отделяет «сервис» от «не-сервиса».

Итак, конечный ориентир сервисной деятельности — удовлетворение потребностей клиента. Услуга в данном случае не исчерпывает понятия сервис, а выступает в качестве одного из его составных компонентов.

Интегрированный сервисный процесс имеет многостадиальную структуру. Начинается он с идентификации ценностно-потребительских ориентиров человека. Основная роль на этом

Г or ^мугтео

Рис. 3. Индивидуальная ориентированность сервиса

этапе принадлежит гуманитарным наукам. Каждая культура создает собственную модель человека, а соответственно, и собственную систему сервиса. Последующие этапы включают маркетинг, логистику, рекламу, PR и GR-технологии и т.д.

На этапе предоставления услуги сервисный цикл не завершается. Далее следует этап целенаправленного воздействия на формирование новых потребительских запросов человека. Происходит циклическое возвращение к гуманитарной составляющей сервисного процесса (рис. 3).

Соответственно, специалист по сервису в данной трактовке это тот, кто имеет соответствующие знания по всем стадиям сервисного процесса. Подготовка других профессий ориентирована на изучение отдельных стадий, будь то маркетинг, реклама, или потребности индивидуума. От специалиста по сервису имеющейся у других специальностей детализаци-онной глубины не требуется. Для него важно процессное видение, умение соединить между собой различные стадиальные компоненты. Специалист по сервису постигает в процессе обучения фундаментальные основания знаний различных профессиональных дисциплин. В этом смысле в исследованиях РГУТиС серви-сология оценивалась как особая наука синер-гийного типа.

Третий подход определяется методологической парадигмой постмодерна. Для постмодернистской гносеологии характерен переход от анализа объекта к анализу контекста. Чтобы осмыслить какое-либо явление, недостаточно раскрыть его феноменологию. Необходимо также оценить условия, реконструировать контекст. Метод контекстуализации становится в современных исследованиях основополагающим. На повестке стоит задача контекстного управления.

Что лучше — «мерседес» или «телега»? Прямое объектное сопоставление отдает безусловное предпочтение «мерседесу». Однако при контекстном рассмотрении этот вывод перестает быть безусловным. Качество в данном случае определяется контекстом. На оборудованной бензозаправками европейской автостраде определенно лучше передвигаться на «мерседесе». Но вот в условиях трясин Вологодской области телега оказывается гораздо эффективней.

Контекстный подход логически приводит к следующей дефиниции: сервис — это профессиональная комплексная деятельность по созданию условий и содействию в оказании населению качественных услуг, соотносящихся с индивидуальными потребностями клиента.

Список литературы Дефиниция «сервис» в современном научном дискурсе : стратегия категориального целеполагания

- Аттали Ж. Избранное. М., 2001.

- Багдасарян В.Э. История сервиса в контексте эволюции мировоззренческих представлений//Проблемы истории сервиса: здравоохранение, культура, досуг. Сборник научных статей. М., 2004.

- Багдасарян В.Э. Сервис в системе исторической аксиологии.//IX научно-практическая конференция «Наука -сервису», 17-18 мая 2004 года. М., 2004. Рис. 3. Индивидуальная ориентированность сервиса 7

- Багдасарян В.Э. «Дефиниция сервиса» в историческом генезисе//Сервис plus. Периодический научно-популярный журнал Московского государственного университета сервиса. 2005. № 5 (12).

- Багдасарян В.Э. (рук. авт. кол-ва). Введение в специальность: история сервиса: Учебное пособие. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2007.

- Багдасарян В.Э. Идеология «сервисного государства»//Проблемы современного государственного управ-ления в России. Труды научного семинара. Вып. 3. Научный эксперт. М., 2006

- Багдасарян В.Э. Исторические модели эволюции сервисных систем//Гуманитарный сервис. X Международная научная конференция «Наука -сервису». М., 2005.

- Багдасарян В.Э., Ананьева Т.Н., Буткевич М.Н. и др. Концептуальные методологические аспекты формирования сервисологии -науки синергийного типа: Монография. М.: Собрание. 2008.

- Багдасарян В.Э., Свириденко Ю.П., Гойхман О.Я., Ананьева Т.Н. и др. Сервис и туризм. Словарь-справочник. М.:Альфа-М. 2008.

- Бродель Ф. Время мира. М., 1992. Т. 3.

- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. М., 1978.

- Иоффе Я.А. Мы и планета: Цифры и факты. М., 1988. С. 15.

- Россия в цифрах. 2008. М., 2008. С. 96.

- Кара-Мурза С.Г. В поисках потерянного разума, или Антимиф-2. М., 2007. С. 157.

- Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990. С. 75-77.

- Ларуш Л. Физическая экономика. М., 1997.

- Мировая экономика: прогноз до 2020 года//Под ред. А.А. Дынкина. М., 2007. С. 426-427.

- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

- Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Вып. «Научный эксперт». М., 2006.

- Malinowski B.K. A scientific theory of culture and other essays. N.Y., 1969.

- Polangi M. Scientific thought and social reality//Psychological issues. Vol. VIII. № 4. Monograf. 32. New Jerseg, 1974