Деформационное состояние листа графена в рамках континуальной моментно-мембранной теории упругих пластин

Автор: Саркисян С.О., Жамакочян К.А., Саркисян Л.С.

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Предложен подход для отыскания напряженно-деформированного состояния (НДС) структур, содержащих графен - новый наноматериал, который в настоящее время нашёл наиболее широкое практическое применение в наноэлектромеханических системах. Графен является базовым двумерным блоком, из которого строятся другие углеродные структуры: мембраны, листы, нанотрубки и другое. Для описания НДС листа графена использована феноменологическая континуальная моментно-мембранная теория пластин, из которой, вследствие того, что графен сверхтонкий материал, исключается понятие толщины. Физические соотношения упругости листа графена выражаются через его жёсткостные характеристики, которые определяются с помощью гармонического потенциала межатомных взаимодействий в углероде. Сформулированы дифференциальная и соответствующая ей вариационная постановка задачи статического деформирования и определения собственных частот и форм колебаний листа графена. Вариационная формулировка выполнена на основе принципа Лагранжа. Задача в вариационной постановке реализована численно, методом конечных элементов. Построены конечно-элементные соотношения, учитывающие моментные эффекты поведения листа графена. Для аппроксимации использован 4-узловой прямоугольный конечный элемент. Представлены численные решения нескольких задач статического деформирования листа графена в условиях плоского напряжённого состояния и поперечного изгиба, а также выполнен анализ его собственных колебаний. Продемонстрирована хорошая сходимость результатов численного моделирования во всех рассмотренных задачах. Полученные численные решения представляют собой важный результат для проектирования и расчёта резонаторов, в которых применяются сверхтонкие наноструктуры, а установление того факта, что лист графена обладает высокой собственной наименьшей частотой, находящейся в гегагерцевой области (например, для кварцевых резонаторов характерны мегагерцевые частоты), открывают перспективу применения самого графена в качестве сверхчувствительного наномеханического резонатора для детектирования малых масс и сверхмалых перемещений.

Континуальная моментно-мембранная теория упругости, плоское напряжённое состояние, поперечных изгиб, наноструктуры с графеном, статика и собственные колебания, метод конечных элементов

Короткий адрес: https://sciup.org/143182741

IDR: 143182741 | УДК: 539.3 | DOI: 10.7242/1999-6691/2024.17.1.4

Текст научной статьи Деформационное состояние листа графена в рамках континуальной моментно-мембранной теории упругих пластин

Графен — это двумерный материал, представляющий собой монослой атомов углерода и обладающий уникальными свойствами [1] . Необычность графена проявляется не только в электронных, но и в механических свойствах. Графен является очень прочным, гибким материалом, который обладает выдающимися механическими характеристиками [2] : высокими модулем сдвига, модулем Юнга, продольной скоростью звука и другим.

При исследовании процессов деформирования однослойного листа графена (или других однослойных наноматериалов, например, однослойной нанотрубки) можно непосредственно рассматривать атомную или молекулярную природу строения этих наностуктур. Широкое распространение получило молекулярнодинамическое моделирование графена [3 –5] . На практике, для моделирования механического поведения графена или других двумерных наноматериалов, развит метод молекулярной механики (а также метод молекулярной структурной механики) [6 –10] и дискретно-континуальные модели [11 –15] .

При применении метода молекулярной динамики в основном предполагается, что между атомами двумерных наноматериалов имеют место силовые взаимодействия центрального характера. С этой точки зрения в работе [16] отмечается, что если в атомной модели однослойной нанотрубки (также для однослойного графена) учесть только силовое взаимодействие центрального характера между формирующими трубку атомами, тогда нанотрубка (или лист графена) не имела бы изгибной жёсткости и была бы неустойчива. Это означает, что только существование однослойной нанотрубки (или листа графена) будет свидетельствовать о необходимости учёта моментного взаимодействия между её атомами. Исходя из этого, далее, в работах [17 –20] , как континуальная модель деформационного поведения однослойной нанотрубки (а также однослойного листа графена), устанавливается трёхмерная моментная теория упругости с независимыми полями перемещений и вращений.

Так как графен и углеродная однослойная нанотрубка состоят из одного атомного слоя, следовательно, актуальной является проблема: для изучения механического поведения двумерных наноматериалов, необходимо

Статья опубликована в открытом доступе по лицензии CC BY 4.0

построение на основе трёхмерной моментной теории упругости адекватной двумерной модели пластин или оболочек. С этой точки зрения отметим, что в работе [21] сначала изучается линейная атомная цепочка, когда между атомами силовое взаимодействие нецентрально и также имеется моментное взаимодействие (для силового поля атомных взаимодействий выбран гармонический потенциал), а затем строится соответствующая её одномерно-стержневая континуальная модель. При рассмотрении ячейки периодичности кристаллической решётки графена взаимодействие между атомами заменяется указанными стержнями, в результате чего получается дискретно-континуальная (стержневая) модель графена и предельным переходом — его континуальная линейная модель. В этой же работе устанавливается, что построенная континуальная модель графена полностью идентична моментно-мембранной линейной теории упругих пластин [22, 23] и, при помощи сравнения этих двух моделей, определяются упругие жёсткостные характеристики указанной теории пластин через физические параметры гармонического потенциала углерода (которые в литературе известны).

Таким образом, моментно-мембранная линейная теория упругих пластин: а) плоское напряжённое состояние, б) поперечный изгиб, с определёнными указанным выше способом жёсткостными характеристиками, трактуется как континуальная теория деформаций графена, которая открывает большие возможности для изучения различных прикладных задач статики, динамики и устойчивости листа графена.

Возможно рассмотрение задач листа графена в его плоскости; для этого необходимо использовать модель плоского напряжённого состояния моментно-мембранной теории пластин. Аналогично, при его поперечном изгибе требуется применение модели поперечного изгиба указанной теории пластин. В данной работе для решения граничных задач плоского напряжённого состояния и поперечного изгиба моментно-мембранной теории упругих пластин разработаны варианты применения метода конечных элементов (МКЭ), которые дают возможность для изучения различных конкретных прикладных задач статики и собственных колебаний листа графена.

Отметим работы [24 –26] , которые посвящены применению МКЭ для решения различных прикладных граничных задач моментной теории упругости. Полученные численные результаты в работе [26] рассматриваются как дополнение к аналитическим решениям с позиций их использования для экспериментального подтверждения моментных эффектов при деформировании упругих материалов и в решении проблемы идентификации механических постоянных моментной теории упругости.

-

2. Постановка задачи

В работах [22, 23] построена моментно-мембранная линейная теория упругих тонких оболочек (срединная поверхность оболочки отнесена к криволинейной ортогональной системе координат, в которой любой точке поверхности отвечают числа ( а 1 ,а 2 ) ). Эта теория основывается на следующих гипотезах:

-

1) кинематической: компоненты векторов перемещения ( V ) и свободного поворота ( ω ) не зависят от координаты z , которая отсчитывается по нормали от точки ( а 1 ,а 2 ) срединной поверхности до произвольной точки оболочки:

V i = U i ( a i ,а 2 ) , V 3 = w ( a i ,a 2 ) (i =1 , 2); U k = П к ( a i ,a 2 ) (k =1 , 2 , 3) , (1)

то есть перемещения, прогиб, повороты распределены равномерно по толщине оболочки.

-

2) статической: в физических соотношениях не принимаются во внимание напряжения как существенно меньшие: j 33 — относительно напряжений ^ ii , где i = 1 , 2 ; a 3 i — относительно a i 3 ; моментное напряжение µ 33 — относительно µ ii ; µ 3 i — относительно µ i 3 .

-

3) предполагается, что оболочка тонкая.

-

2.1. Основные уравнения и граничные условия моментно-мембранной теории для случая плоского напряжённого состояния упругих тонких пластинок

Следует отметить, что решения трёхмерной граничной задачи моментной теории упругости в тонких областях, построенные в [27, 28] имеют свойства, отвечающие указанным гипотезам.

При переходе к рассмотрению пластинки из уравнений и граничных условий моментно-мембранной линейной теории упругих тонких оболочек [22, 23] , получаются две отдельные постановки, представляемые: 1) системой уравнений и граничными условиями для плоского напряжённого состояния упругих пластин, 2) системой уравнений и граничными условиями при поперечной изгибной деформации упругих пластин. Ниже приводятся обе системы уравнений и граничные условия в декартовых координатах x,y .

Основные уравнения и граничные условия, описывающие плоское напряжённое состояние упругих тонких пластин в рамках моментно-мембранной теории имеют вид [22, 23] :

– уравнения равновесия (движения, где t — время)

dT ii , dS 21 f d2 U 1 \

∂x ∂y ρ 0 ∂t 2 ,

dS 12 , dT 22 f 0 2 u 2 \

∂x ∂y ρ 0 ∂t 2 ,

∂x

∂y

∂L 13 ∂L 23

1H( S 12 ∂x ∂y

S 21 )=o f j o d 2 S 3 ∂t 2

;

– геометрические соотношения

∂u1 ∂u2

r 11 = , r 22 = , r 12 ——

∂x ∂y∂x

Ω 3 ,

Г 21 = du 1 + ' k 13

∂y

∂Ω3

, k23 =;

∂x∂y

– физические соотношения упругости

~

~

T 11 = Е * (Г 11 + vr 22 ) , T 22 = Е * (Г 22 + vr i1 ) ,

S 12 = C * [Г 12 + П 1 Г 21 ] ,

S 21 = C * [ Г 21 + П 1 Г 12 ] ,

L 13 = B * k 13 , L 23 = B * k 23 , П 1

µ - α

^ + a ’

– граничные условия

—

—

—

x = const: T 11 = T 11 , S 12 = S 12 , L 13 = L 13 ; y = const:

S 21 = S — 21 ,

—

—

T 22 = T 22 , L 23 = L 23

или

x = const: u 1 = u i , u 2 = u 2 , ^ 3 = ^ 3 ; y = const:

U 1 = — 1 , U 2 = U 2 , ^ 3 = ^ 3 ,

где чертой сверху отмечены заданные значения величин на контуре пластинки. Также могут иметь место смешанные граничные условия. В формулах (1) – (6) приняты обозначения: u 1 , u 2 — перемещения в плоскости ( x,y ) ; ^ 3 — свободный поворот пластинки в плоскости ( x,y ) ; Г 11 , Г 22 , Г 12 , Г 21 — тангенциальные деформации; k 13 , k 23 — изменения кривизны вокруг осей x,y соответственно; T 11 , T 22 , S 12 , S 21 — тангенциальные усилия hh

( T ii = f ^ ii dz , S ij = f G ij dz , i ,j = 1 , 2 , i = j ); L 13 , L 23 — моменты относительно оси z от моментных напряжений - h - h

h

M13, M23 (Li3 = f yi3dz, i = 1,2), распределённые вдоль осей x,y соответственно; p0 — поверхностная плотность -h материала пластинки; J0 — поверхностная плотность, мера инерции при вращении. В физических соотношениях (4) величины E∗, C∗, B∗ представляют собой жёсткостные характеристики плоской пластинки, которые связаны со свойствами её материала (E — модулем упругости, ν — коэффициентом Пуассона, µ, α, B — упругими постоянными пластинки) и с толщиной пластинки 2h формулами: E* = 2Eh, E* = E*/ (1 — v2), C* 2h(p + a), B* = 2Bh). В работе [21] для графена определены значения его жёсткостных характеристик (отметим, что для двумерных материалов удобно использование именно жёсткостных характеристик [20]). А это означает, что в континуальную модель графена (2)–(4) не требуется вводить числовое значение толщины пластинки, что является определённым преимуществом перед другими стандартными (классическими) моделями упругих пластин. Для численного расчёта пластинки графена с помощью МКЭ предполагается запись энергетического функционала, под которым в данной работе подразумевается выражение полной потенциальной энергии пластинки, состоящее из суммы потенциальной энергии деформации U и потенциала внешних сил и моментов V :

П = U — V,

где [23] :

U =

Wdxdy,

( S )

ab

V = У ( S 21 • u 1 + T 22 ^ u 2 + L 23 • ^ а)| ^dx + У ( Т 11 • u 1 + S 12 • u 2 + -£ 13 ’ ^ 3 ) | ^У ■

Здесь W — поверхностная плотность потенциальной энергии деформации пластинки:

1 22 22 22 22 2 2

W =2 р* (Г11 + Г 22 +2 vr 11 r 22) + C * (Г12 + Г 21 +2 П 1 Г 12 Г 21) + B * \к 3 3 + k 2 3) J .

Итак, имеем функционал для анализа плоского напряжённого состояния пластинки из однослойного графена в рамках моментно-мембранной теории упругих пластин. С математической точки зрения решение системы уравнений (2) – (4) с граничными условиями (5) , (6) эквивалентно отысканию минимума функционала (7) с учётом соотношений (8) – (10) [23] .

Следует отметить, что модель плоского напряжённого состояния моментно-мембранной теории упругих пластин идентична модели плоской задачи моментной теории упругости [29, 30] . Здесь эта модель относится к графену (с известными жёсткстными характеристиками). При а = 0 , B = 0 модель (2) - (6) переходит к плоскому напряжённому состоянию пластин как в классической теории упругости.

-

2.2. Основные уравнения и граничные условия моментно-мембранной теории для случая поперечного изгиба упругих тонких пластинок

Описание поперечного изгиба упругих тонких пластин в рамках моментно-мембранной теории включает [22, 23] :

– уравнения равновесия (движения)

dN i3 + dN 23 ∂x ∂y

/ d 2 w \ dLn dL 2i / d 2 ^ i \

-q3 <P o dtfi / ~xr + ~y^ + N 23 = -m1 J 0 /

|

∂L 12 |

∂L |

∂ 2 Ω 2 |

|

∂x |

+ -- N 13 = ∂y |

m 2 J 0 dt 2 |

где q 3 , m 1 , m 2 — распределённые в плоскости пластины нормальная нагрузка и моменты-пары; – геометрические соотношения

Г 13 = dw + « , , ∂x

∂w ∂Ω 1 ∂Ω 2 ∂Ω 2 ∂Ω 1

-

23 dy 1 , 11~ 9x’ 22 dy , 12 dx' 21 dy ’

– физические соотношения упругости

N 13 = D * r i3 , N 23 = D * r 23 , L 12 = D ‘ [ k i2 + П 2 к 21 ] , L 21 = D ‘ [ k 2i + П 2 к 12 ] ,

L 11 = D ' [(1+2 n 2 ) k 11 + П 2 к 22 ] , L 22 = D ‘ [(l+2 n 2 ) k 22 + П 2 к 11 ] , П 2 = ( 7 * — e * )/( 7 * + £ * )i

– граничные условия x = const: N13 = N13, L11 = L11, L12 = L12 или w = w, Q1 = ^1, ^2 = ^2; (14)

y = const: N 23 = N 23 , L 21 = L 21 , L 22 = L 22 или w = w, ^ 1 = ^ 1 , ^ 2 = ^ 2 . (15)

Здесь чертой сверху отмечены, величины заданные на контуре пластинки. Также могут иметь место граничные условия смешанного типа. В формулах (11)–(15) обозначено: w — прогиб срединной поверхности пластинки; Ω1 , Ω2 —свободные повороты точек пластинки относительно осей x и y; Γ13, Γ23 — поперечные сдвиговые деформации вплоскостях (x,z) и (y,z); k11, k22, k12, k21 —компоненты тензора изгиба-кручений; N13, N23 —перерезывающие hh усилия (Ni3 = f ai3dz, i = 1,2); L11, L22, L12, L21 —изгибающие и крутящие моменты (Lij- = f ^ijdz, i,j = 1,2); -h -h

D * , D ‘ ( D * = 2 Gh , D' = 7 * + e * = ( 7 + e ) • 2 h) — жёсткостные характеристики материала пластинки при поперечном изгибе (при этом G — модуль сдвига, γ и ε — упругие постоянные моментной теории упругости, 2 h — толщина пластинки). Указанные жесткостные характеристики для графена определены в работе [21] .

Сформулированная граничная задача (11) – (15) , согласно моментно-мембранной теории поперечного изгиба упругих пластин [23] , эквивалентна вариационной задаче, имеющей в основе принцип возможных перемещений. Решение задачи в вариационной форме сводится к минимизации функционала полной потенциальной энергии пластинки размерами a x b :

П =

^Wodxdy — ^qwdxdy

a

( S ) ( S )

J ( N 23 • w + L 22 • ^ 2 + L 21

x |y = b

• ^1 dx— y=0

b

У ( N 13 • w + L 11 ^ ^ 1 + L 12 ^2 ) | (dy,

где поверхностная плотность потенциальной энергии её деформации W 0 выражается как

W 0 = 2 { D * ( Г 23 + Г 2з ) + D ‘ [ (1 + 2 П 2 ) ( k ll + k 22 ) + 2 n 2 k 11 k 22] + D ‘ ( k 12 + k 21 + 2 П 2 к 12 к 21 )} . (17)

Отметим, что модель поперечного изгиба моментно-мембранной теории упругих пластин в силу того, что по толщине пластинки все искомые величины (1) распределены равномерно, при обращении в нуль моментной жёсткостной постоянной D ′ не переходит в модель классической теории изгиба пластин. Однако эта модель, с математической точки зрения, аналогична модели изгиба пластин с малой сдвиговой жёсткостью, то есть модели пластин типа Тимошенко [31] . Это означает, что обе модели описываются одинаковыми уравнениями, но физические уравнения содержат различные коэффициенты.

-

3. Конечно-элементное решение краевых задач статики и собственных колебаний в рамках моментномембранной теории упругих пластин на примере прямоугольного листа графена при плоском напряжённом состоянии и при поперечном изгибе

-

3.1. Задача статики

-

В рассматриваемых задачах действительные поля переменных сообщают минимум функционалу полной потенциальной энергии. Для задачи плоского напряжённого состояния (модель А) функционал задаётся выражениями (7) – (10) , для задачи поперечного изгиба (модель Б) — выражениями (16) , (17) . В рамках основных процедур МКЭ будем отыскивать приближение к точному решению для обеих граничных задач.

После разбиения прямоугольной срединной поверхности на прямоугольные конечные элементы полная потенциальная энергия пластинки представляется в виде:

П =

mm

X n e = x (2 ^

e =1 e =1 s e

m

X/ a-1

l e

U T p e dl e ,

где s e — площадь конечного элемента, l e — его контур, m — общее число элементов, ε T , σ , U T , p e — векторы переменных, T — символ операции транспонирования.

Модель А. Плоское напряжённое состояние пластинки. В этом случае величины, входящие в (18) , выражаются через следующие параметры элементов: { e e } T = ( Г^ ,Г 12 ,Г 1 е 2 ,Г 21 ,k e 3 ,k e 3) — вектор обобщённых деформаций, { ^ e } T = (Tf^T ^ e S^S^L^ Le)} — вектор обобщённых усилий, { u e } T = ( u ! ,u 2 ,^ 3) — вектор обобщённых перемещений, { p e } T = ( Tie^ S^jL^ )) — усилия на контурах x = const прямоугольного элемента, { p e } T = ( S 2 1 ,T2 2 ) ,L 23) ) — усилия на контурах y = const прямоугольного элемента. Символ T указывает на операцию транспонирования.

Рассмотрим равновесие некоторого элемента e с узлами i, j, k, l , каждый из которых характеризуется 9 степенями свободы (9 независимыми переменными): u ( 1 e) , u (e) , Ω 3 (e) ∂ u ( 1 e) /∂ x , ∂u (e) /∂x , ∂Ω 3 (e) /∂x , ∂u ( 1 e) /∂y , du (e) /dy , d^ (e) /dy . Представим переменные u 1 e ) , u (e) , ^ (e) в плоскости { x,y } в виде полиномиальных рядов, содержащих в общей сложности 36 коэффициентов α 1 ,α 2 ,...,α 36 :

-

u 1 e ) = а 1 + а 2 х + а з у + а 4 Х 2 + а 5 у 2 + а б ху + а 7 Х 2 у + а 8 ху 2 + а 9 Х 3 + а 1о у 3 + a 11 x 3 y + а 12 ху 3 , u 2 e = а 1з + а 14 х + а 15 у + а 1б Х 2 + a 17 y 2 + a 18 xy + a 19 x 2 y + a^xy 2 + ацх 3 + ацу 3 + а 2з х 3 у + a 24 xy 3 , (19) ^ (2) = а 25 + a 26 x + a 27 y + a 28 x 2 + a 29 y 2 + а зо ху + а з1 Х 2 у + а з2 ху 2 + а зз х 3 + а з4 у 3 + а з5 Х 3 у + а зб ху 3 .

После выполнения процедур МКЭ придём к соответствующим дискретным представлениям:

{ u e } =[ N ] {Н , К} =[ R ][ N ] {П =[ В ] {П , К} =[ D ][ B ] { ^ 2 } , (20)

где [ N ] — матрица базисных функций конечного элемента (матрица функций формы), [ R ] — матрица дифференциальных операторов, связывающих линейные деформации и деформации изгиба–кручения с перемещениями и свободным поворотом, [ D ] — матрица упругости:

|

д / дх |

0 |

0 |

1- ~ E ∗ |

E ∗ ν |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

|

0 |

д/ду |

0 |

E ∗ ν |

E ∗ |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

|

[ R ] = |

0 |

д/дх |

- 1 |

, [ D ] = |

0 |

0 |

C ∗ |

C ∗ η 1 |

0 |

0 |

|

д/ду |

0 |

1 |

0 |

0 |

C ∗ η 1 |

C ∗ |

0 |

0 |

||

|

0 |

0 |

д / дх |

0 |

0 |

0 |

0 |

B ∗ |

0 |

||

|

0 |

0 |

д / ду |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

B |

Далее вектор узловых обобщённых перемещений в элементе e выражается через искомые переменные:

e }T = G. " d e ue. " e д ■ d^ ei д^ д ■ д du j du j d£ j dn j

1i, ∂x , ∂y , 2i, ∂x , ∂y , 3i, ∂x , ∂y , 1j, ∂x , ∂y , 2j, ∂x , ∂y , 3j, ∂x , ∂y e ∂ue1k ∂ue1k ue ∂ue2k ∂ue2k Ωe ∂Ω3ek ∂Ω3ek ue ∂ue1l ∂ue1l ue ∂ue2l ∂ue2l Ωe ∂Ω3el ∂Ω3el 1k, ∂x , ∂y , 2k, ∂x , ∂y , 3k, ∂x , ∂y , 1l, ∂x , ∂y , 2l, ∂x , ∂y , 3l, ∂x , ∂y .

Модель Б. Поперечный изгиб пластинки. При поперечном изгибе входящие в выражение полной потенциальной энергии пластинки (18) обобщённые параметры связываются с характеристиками конечных элементов, которые отвечают состоянию поперечного изгиба: { u e } T = (w e ,^ e ,^ e ) — вектор обобщённых перемещений, { e e } T = (г е 3 ,г 2 > 3 ,к 1 1 к 2 ,^ — вектор обобщённых деформаций, { ff e } T = ( N e 3 ,N e 3 ,L 1 1 ,L e!2 ,L 1 2 ,L 2 1 ) — вектор обобщённых усилий, { p e } T = ( N e 3 ,L 11) ,L 12) ) — усилия на контуре x = const прямоугольного элемента, { p e } T = (N 23 ,L 21 L 2 ) — усилия на контуре y = const прямоугольного элемента.

Узлы прямоугольного конечного элемента также имеют по 9 степеней свободы ( w e , ^ e , кД дwe/дх , dw e /dy , д^ е /дх , д^ е /ду , d^ e /дх , д^ ^ /ду) . Прогиб w e и независимые повороты n e , ^ e представляются подобно (20) :

w = а 1 +а 2 х+а з у + а 4 х 2 + а 5 у 2 + а б ху + а 7 х 2 у + а 8 ху 2 + а 9 х 3 + а 1о у 3 + а 11 х 3 у + а 12 ху 3 , ^ 1 = а 13 + а 14 х + а 15 у + а 1б Х 2 + а 17 у 2 + а 18 ху + а 19 х 2 у+а 2о ху 2 + а 21 Х 3 + « 22 у 3 + а 23 х 3 у + а 24 ху 3 , ^ 2 = а 25 + а 2б х + а 27 у + а 28 х 2 + а 29 у 2 + а 3о ху + а 31 Х 2 у+& 32 ху2 + а 33 х 3 + а 34 у 3 + а 35 х 3 у + а 3б ху 3 .

В этом случае также приходим к дискретным выражениям вида (20) , где на этот раз

|

д/дх |

0 |

+1 |

D ∗ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

|

д/ду |

- 1 |

0 |

0 |

D ∗ |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

|

[R] = |

0 |

д /дх |

0 |

, [D] = |

0 |

0 |

D ‘ (1 + 2 n 2 ) |

D ′ η 2 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

д / ду |

0 |

0 |

D ′ η 2 |

D (1+2П 2 ) |

0 |

0 |

||

|

0 |

0 |

д / дх |

0 |

0 |

0 |

0 |

D ′ |

D ′ η 2 |

||

|

0 |

д/ду |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

D ′ η 2 |

D ′ |

||

Вектор узловых обобщённых перемещений в элементе e связан с другими узловыми переменными:

= ( w e д< д< П. ■ П. w e П. ^ ^> П .

i , ∂x , ∂y , 1i, ∂x , ∂y , 2i, ∂x , ∂y , j , ∂x , ∂y , 1j, ∂x , ∂y , 2j, ∂x , ∂y , we ∂wke ∂wke Ωe ∂Ω1ek ∂Ω1ek Ωe ∂Ω2ek ∂Ω2ek we ∂wle ∂wle Ωe ∂Ω1el ∂Ω1el Ω(e) k, ∂x , ∂y , 1k, ∂x , ∂y , 2k, ∂x , ∂y , l , ∂x , ∂y , 1l, ∂x , ∂y , 2l ,

∂Ω 2( e l ) ∂Ω 2( e l ) ∂x , ∂y

.

Далее, для задач А и Б, исходя из функционала (18) , после дифференцирования в соответствии с МКЭ [32 –34] и введения обозначений:

{ f e } = / [ N ] T { p e } dl e , [ K e ] = JJ[B] T [D][B]ds e ,

( l e )

( s e )

придём к уравнению равновесия элемента e :

e

— = [Ke]{Se}-{f e} = 0, где [Ke] — матрицы жёсткости конечного элемента e, {fе} — вектор эквивалентных узловых сил.

Далее, объединим эти элементарные матричные соотношения в одно матричное соотношение, в которое внесём изменения в целях учёта кинематических граничных условий (при представлении вектора узловых сил статические граничные условия выполняются автоматически), получим окончательную систему алгебраических уравнений:

[Kdw = {fP}, порядок которой соответствует числу введённых в рассмотрение неизвестных. Матрица KP носит название глобальной матрицы жёсткости, {fP} — глобального вектора узловых сил системы, а {Д} — глобального вектора узловых неизвестных:

{

Д

}

=

{

Здесь: N — общее число узлов в системе; δ i — вектор неизвестных i -го узла вида (21) или (22) .

-

3.2. Задача собственных колебаний листа графена

Решение этой задачи также будем находить численно, с помощью МКЭ.

При исследовании собственных колебаний пластины по модели А функционал (7) – (10) заменяется лагранжианом:

L 2 2 2 2 22

1 = 2 [* (Г 11 + Г 22 + 2 vr ii r 22) +C * \Г 2 2 + Г 21 + 2 П 1 Г 12 Г 21) + B * У 13 + + k 2 3J \dxdy~

- 2 ^2// ^ Р 0 ( u 1 + u 2 ) + J o ^ 2 ] dxdy’ (25)

( s )

где ω — круговая частота колебаний. В случае модели Б функционал (16) , (17) заменяется лагранжианом вида:

L 2 — x { D * ( r 13 + r 23 ) + D [ (1+2 П з ) (кп + к 22 ) +2П 2 ^1^22 ] + D ( k 12 + к 21 +2П 2 • k i2 k 2i\ ] dxdy —

( S )

- 2 ^ 2 Ц [ p o w 2 + J o ( ^ 2 +Q 2 )]dxdy, (26)

( S )

Экстремальные свойства (см. [35] ) функционала (25) или (26) приводят в задаче на собственные колебания к следующим конечно-элементным уравнениям для элемента:

{[K e]-w2[M e]Hn—0, где [Ke] — матрица жёсткости (23), [Me] — матрица массы конечного элемента e. Глобальная система однородных алгебраических уравнений метода МКЭ в целом для пластины примет вид:

{[ K P ] -M' — 0 , (27)

при этом [KP] —глобальная матрица жёсткости, [MP] —глобальная матрица масс, { 4 } — глобальный вектор узловых неизвестных (24) . В системе (27) необходимо учесть кинематические граничные условия.

Система (27) является задачей на собственные значения, решениями которой служат частоты и формы собственных колебаний пластины в рамках моделей А и Б листа графена.

-

4. Результаты решения задач

Рассмотрим задачи статики и собственных колебаний прямоугольного листа графена по модели Б (поперечный изгиб пластинки) (Рис. 1) при двух вариантах закрепления по контуру: 1) шарнирное опирание; 2) жёсткое защемление. В задаче статики зададим q3 = const, m1 — 0, m2 — 0. Первый вариант граничных условий записывается так:

x — 0 ,a : w — 0 , —2 —0 , ^ 1 — 0; dx

y — 0,b : w — 0 , ^ 2 — 0 , 1 — —0 . dy

В расчёте использовались характеристики графена из [21] (размерности содержат приставку «н» — нано: наноНьютон (нН), нанометр (нм) и так далее): D * — 86 нН/нм; D ' — 0 . 415 нН^нм; п 2 — - 0 . 219 . Для q 3 принималось значение: q 3 —10 -3 нН/нм 2 . Пластинка графена имела размеры 0 — 20 нм, b — 20 нм.

Из решения матричного уравнения (27) с учётом граничных условий (28) получим значения всех искомых величин в любой точке прямоугольной области. Таблица 1 содержит вычисленные значения компонент обобщённых переменных в центральной точке D ( a /2 ,b /2) прямоугольной области размерами a х b . Для сравнения здесь и в последующих таблицах приведены точные значения, определённые из решения граничной задачи методом двойных тригонометрических рядов.

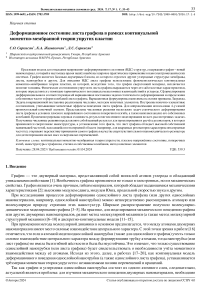

Рис. 1. Распределённые усилия ( а ) и моменты ( б ) в элементе пластины при расчёте по модели Б

Таблица 1. Значения компонент обобщённых переменных в центре прямоугольной области

|

Компонента |

Число конечных элементов в дискретизирующей область сетке |

Точное значение |

|||

|

4 |

16 |

36 |

64 |

||

|

Прогиб w , нм |

0.1019 |

1.1214 |

1.4664 |

1.5231 |

1.5665 |

|

Свободный поворот Ω 1 , рад относительно оси x |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Свободный поворот Ω 2 , рад относительно оси C |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Перерезывающее усилие N 13 , нН/нм |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Перерезывающее усилие N 23 , нН/нм |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Крутящий момент L 11 , нН |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Крутящий момент L 22 , нН |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Изгибающий момент L 12 , нН |

0.0023 |

0.0156 |

0.0182 |

0.01817 |

0.01775 |

|

Изгибающий момент L 21 , нН |

–0.0023 |

–0.0156 |

–0.0182 |

–0.01817 |

–0.01775 |

Таблица 2. Значения компонент обобщённых переменных в точке с координатами B ( a,b/2)

|

Компонента |

Число конечных элементов в дискретизирующей область сетке |

Точное значение |

|||

|

4 |

16 |

36 |

64 |

||

|

Свободный поворот Ω 2 , рад относительно оси y |

0.0133 |

0.1786 |

0.2391 |

0.2504 |

0.2598 |

|

Перерезывающее усилие N 13 , нН/нм |

–0.0597 |

–0.0377 |

–0.0144 |

–0.0086 |

–0.0067 |

|

Крутящий момент L 11 , нН |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Изгибающий момент L 12 , нН |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 3. Наименьшая частота собственных колебаний листа графена

|

Наименьшая частота собственных колебаний |

Число конечных элементов в дискретизирующей область сетке |

Точное значение |

||

|

4 |

16 |

36 |

||

|

ω , ГГц |

19.5 |

6.47 |

5.80 |

5.72 |

Результаты решения задачи на собственные колебания прямоугольного листа графена приведены в таблице 3 ( р 0 = 0 . 76 • 10 - 15 нкг/нм 2 ; J 0 = 0 . 46 • 10 - 19 нкг [21] ).

Данные таблиц 1–3 демонстрируют сходимость численного решения к точному с измельчением конечноэлементной сетки.

Рассмотрим задачу при втором варианте граничных условий:

x = 0 ,a : w = 0 , Q 1 =0 , Q 2 = 0;

x = 0 ,b : w = 0 , 12 1 =0 , 12 2 = 0 .

При 64 конечных элементах получены следующие результаты: w ( O ) = 0 . 478 нм; 12 1 ( O ) = 12 2 ( O ) = 0 ;

N 13 ( O ) = N 23 ( O ) = L ii ( O )= L 22 ( O )=0 ; L 12 ( O ) = 0 . 00897 нН; L 2i ( O ) = - 0 . 00897 нН; w =10 . 9 ГГц.

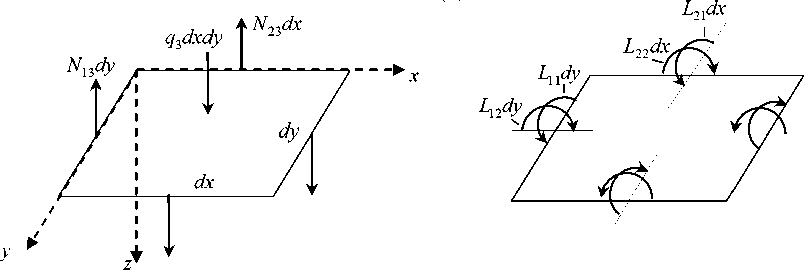

Рис. 2. Расчётная область в задаче плоского напряжённого состояния прямоугольного листа графена

Теперь рассмотрим задачи статики и собственных колебаний прямоугольного листа графена по модели А (плоское напряжённое состояние). На рисунке 2 показан прямоугольный лист графена с контрольными точками. Левый конец этой области жёстко защемлён, в точке A приложена сосредоточенная нагрузка P . Граничные условия этой задачи имеют вид:

x = 0: u 1 =0,u 2 = 0 ,^ 3 = 0

y = 0: S 21 = 0 ,T 22 = 0 ,L 23 = 0 ,

У = b: S21 = 0,T22 = -P6(x-a,y) L23 =0, x = a : S12 = 0, T11 = 0, L13 = 0, где S(x,y) — дельта-функция Дирака.

Расчёты выполнены при значениях параметров: E * = 287 нН/нм; E * = 304 нН/нм; C * = 168 нН/нм; B * = 0 , 505 нН•нм [21] , a = 20 нм, b = 20 нм, P = 0 , 5 нН. В результате вычисленный получены следующие данные в точках A (a,b) , B (0 ,b /2) при w = 93 ГГц: u 1 ( A ) = 0 . 0115 нм, u 2 ( A ) = - 0 . 0226 нм, П 3 ( A ) = - 0 . 00481 рад, T 11 (B) = - 0 . 0014 нН/нм, S 12 ( B ) = 0 . 00328 нН/нм, L 13 ( B ) = 0 . 00014 нН.

-

5. Заключение

На основе построенной в рамках моментно-мембранной линейной теории упругих тонких пластин континуальной математической модели деформационного поведения листа графена представлен его конечно-элементный расчёт в случае задач статики и собственных колебаний. Использован четырёхузловой прямоугольный конечный элемент с характерными узловыми кинематическими параметрами, отвечающими моментно-мембранной теории упругих тонких пластин. При вариационной реализации метода конечных элементов для задач статики листа графена получены матрицы жёсткости и векторы эквивалентных узловых усилий, а для задачи собственных колебаний — матрица жёсткости и матрица масс. С использованием разработанного алгоритма конечно-элементного подхода решены и проанализированы прикладные задачи статики и собственных колебаний листа графена при его плоском напряжённом состоянии и поперечном изгибе. Численные результаты демонстрируют достаточно хорошую сходимость. Построенные конечно-элементные соотношения обладают универсальностью и могут применяться при решении других задач с наноструктурами в рамках моментно-мембранной линейной теории упругих оболочек.

Работа выполнена в рамках контракта N: 10-12/23-I/SHSU, финансируемого Комитетом по науке Республики Армении.

Список литературы Деформационное состояние листа графена в рамках континуальной моментно-мембранной теории упругих пластин

- Geim A.K., Novoselov K.S. The rise of graphene // Nature Materials. 2007. No. 3. P. 183–191. DOI: 10.1038/nmat1849.

- Баимова Ю.А., Мулюков Р.Р. Графен, нанотрубки и другие углеродные наноструктуры. М.: РАН, 2018. 212 с.

- Kang J.W., Kim H.-W., Kim K.-S., Lee J.H. Molecular dynamics modeling and simulation of a graphene-based nanoelectromechanical resonator // Current Applied Physics. 2013. Vol. 13, no. 4. P. 789–794. DOI: 10 . 1016 / j . cap.2012.12.007.

- Wang J., Li T.T. Molecular dynamics simulation of the resonant frequency of graphene nanoribbons // Ferroelectrics. 2019. Vol. 549, no. 1. P. 87–95. DOI: 10.1080/00150193.2019.1592547.

- Попов А.М. Вычислительные нанотехнологии. М.: КноРус, 2017. 312 с.

- Korobeynikov S.N., Alyokhin V.V., Babichev A.V. Simulation of mechanical parameters of graphene using the DREIDING force field // Acta Mechanica. 2018. Vol. 229, no. 6. P. 2343–2378. DOI: 10.1007/s00707-018-2115-5.

- Korobeynikov S.N., Alyokhin V.V., Babichev A.V. On the molecular mechanics of single layer graphene sheets // International Journal of Engineering Science. 2018. Vol. 133. P. 109–131. DOI: 10.1016/j.ijengsci.2018.09.001.

- Korobeynikov S.N., Alyokhin V.V., Babichev A.V. Advanced nonlinear buckling analysis of a compressed single layer graphene sheet using the molecular mechanics method // International Journal of Mechanical Sciences. 2021. Vol. 209. 106703 DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2021.106703.

- Аннин Б.Д., Баимова Ю.А., Мулюков Р.Р. Механические свойства, устойчивость, коробление графеновых листов и углеродных нанотрубок (обзор) // Прикладная механика и техническая физика. 2020. Т. 61, № 5. C. 175–189. DOI: 10.15372/PMTF20200519.

- Квашнин А.Г., Сорокин П.Б., Квашнин Д.Г. Теоретические исследования механических свойств графеновых мембран методом молекулярной механики // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Математика и физика. 2009. Т. 2, № 4. C. 426–431.

- Odegard G.M., Gates T.S., Nicholson L.M., Wise K.E. Equivalent-Continuum Modeling of Nano-structured Materials: Technical Memorandum / NASA Langley Research Center. 2001. NASA/TM-2001-210863–2001.

- Li C., Chou T.-W. A structural mechanics approach for the analysis of carbon nanotubes // International Journal of Solids and Structures. 2003. Vol. 40. P. 2487–2499. DOI: 10.1016/S0020-7683(03)00056-8.

- Гольдштейн Р.В., Ченцов А.В. Дискретно-континуальная модель нанотрубки // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. 2005. № 4. C. 57–74.

- Wan H., Delale F. A structural mechanics approach for predicting the mechanical properties of carbon nanotubes // Meccanica. 2009. Vol. 45. P. 43–51. DOI: 10.1007/s11012-009-9222-2.

- Беринский И.Е., Кривцов А.М., Кударова А.М. Определение изгибной жёсткости графенового листа // Физическая мезомеханика. 2014. Т. 17, № 1. C. 57–65. URL: https://www.elibrary.ru/rzuckp.

- Иванова Е.А., Морозов Н.Ф., Семенов Б.Н., Фирсова А.Д. Об определении упругих моделей наноструктур: теоретические расчеты и методика экспериментов // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. 2005. № 4. C. 75–84.

- Иванова Е.А., Кривцов А.М., Морозов Н.Ф., Фирсова А.Д. Учёт моментного взаимодействия при расчёте изгибной жёсткости наноструктур // Доклады Академии наук. 2003. Т. 391, № 6. C. 764–768.

- Иванова Е.А., Кривцов А.М., Морозов Н.Ф. Получение макроскопических соотношений упругости сложных кристаллических решёток с учётом моментных взаимодействий на микроуровне // Прикладная математика и механика. 2007. Т. 71, № 4. C. 595–615.

- Кузькин В.А., Кривцов А.М. Описание механических свойств графена с использованием частиц с вращательными степенями свободы // Доклады Академии наук. 2011. Т. 440, № 4. C. 476–479.

- Современные проблемы механики. Механические свойства ковалентных кристаллов / под ред. А.М. Кривцов, О.С. Лобода. СПб.: Исд-во Политехн. ун-та, 2014. 160 с.

- Саркисян С.О. Стержневая и континуально-моментная модели деформаций двумерных наноматериалов // Физическая мезомеханика. 2022. Т. 25, № 2. C. 109–121. DOI: 10.55652/1683-805X_2022_25_2_109.

- Саркисян С.О. Модель тонких оболочек в моментной теории упругости с деформационной концепцией «сдвиг плюс поворот» // Физическая мезомеханика. 2020. Т. 23, № 4. C. 13–19. DOI: 10.24411/1683-805X-2020-14002.

- Саркисян С.О. Вариационные принципы моментно-мембранной теории оболочек // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 2022. № 1. C. 38–47.

- Sachio N., Benedict R., Lakes R. Finite element method for orthotropic micropolar elasticity // International Journal of Engineering Science. 1984. Vol. 22, no. 3. P. 319–330. DOI: 10.1016/0020-7225(84)90013-2.

- Nakamura S., Lakes R.S. Finite element analysis of stress concentration around a blunt crack in a cosserat elastic solid // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 1988. Vol. 66, no. 3. P. 257–266. DOI: 10.1016/0045-7825(88)90001-1.

- Корепанов В.В., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. Численное исследование двумерных задач несимметричной теории упругости // Известия Российской академии наук. Механика твёрдого тела. 2008. № 2. C. 63–70.

- Саркисян С.О. Краевые задачи тонких пластин в несимметричной теории упругости // Прикладная математика и механика. 2008. Т. 72, № 1. C. 129–147.

- Саркисян С.О. Теория микрополярных упругих тонких оболочек // Прикладная математика и механика. 2012. Т. 76, № 2. C. 325–343.

- Пальмов В.А. Плоская задача теории несимметричной упругости // Прикладная математика и механика. 1964. Т. 28, № 6. C. 1117–1120.

- Булыгин А.Н., Кувшинский Е.В. Плоская деформация в асимметрической теории упругости // Прикладная математика и механика. 1967. Т. 31, № 3. C. 543–547.

- Пелех Б.Л. Концентрация напряжений около отверстий при изгибе трансверсально-изотропных пластин. Киев: Наукова думка, 1977. 183 с.

- Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов. М.: Мир, 1981. 304 с.

- Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы. М.: Мир, 1984. 428 с.

- Белкин А.Е., Гаврюшин С.С. Расчёт пластин методом конечных элементов. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. 232 с.

- Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир, 1975. 862 с.